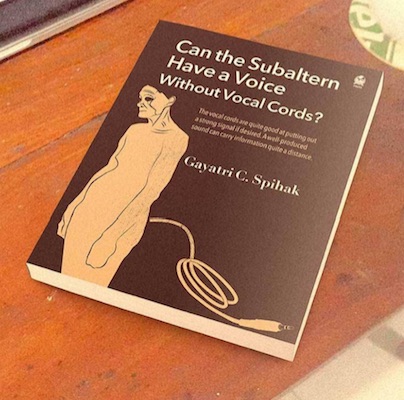

Ilustrasi oleh Alit Ambara

HINGAR bingar politik Jakarta saat ini mulai memasuki momen krusial. Setelah beberapa waktu lalu pemberitaan di media massa sarat dengan perbincangan sebatas figur dan isu-isu bertendensi rasis (pri dan non-pri, muslim dan non-muslim), kini agendanya mulai menyentuh aspek ekonomi-politik pembangunan kota. Misalnya, terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemda DKI itu untuk tujuan apa dan melayani kepentingan siapa? Pelan-pelan mulai terkuak ke permukaan hal yang semestinya sejak awal menjadi pertimbangan politik dari segenap Warga Kota Jakarta dalam memilih pemimpinnya.

Bercermin dari hampir delapan belas tahun perjalanan demokrasi di Indonesia, memang sudah saatnya pertanyaan tentang kebijakan publik beserta watak kekuasaan dan kepentingan yang menjadi daya pendorongnya menjadi agenda utama, baik dari rakyat DKI Jakarta maupun daerah-daerah lainnya. Kita sudah harus meninggalkan perbincangan untuk memilih pejabat publik berdasarkan isu-isu SARA dan bias jender. Bukan hanya karena isu-isu seperti itu bersifat sektarian dan diskriminatif, tetapi akan memalingkan kita dari problem pokok masalah-masalah sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, korupsi dan kekerasan-kekerasan komunal yang semakin marak akhir-akhir ini.

Sayangnya, ketika kesadaran kritis rakyat miskin dan praktik solidaritas terhadap mereka mulai mengemuka, kita dapati segelintir intelektual liberal yang mengolok-olok atau mencibir sikap solidaritas dan belarasa tersebut. Sikap yang tidak seharusnya keluar dari kalangan intelektual yang mengaku sebagai pejuang demokrasi.

Di bawah ini saya paparkan status beberapa gelintir intelektual itu. Pertama cuitan Luthfi Assyaukanie dalam akun twitternya (12 April 2016:10.21 AM) menyebutkan “Sesungguhnya para pembela orang-orang miskin itu ingin melestarikan mereka tetap dan terus miskin”. Kedua, cuitan dari Goenawan Mohamad yang bergaya kritis ala pasca-kolonial mengatakan, “Siapa sebenarnya yang sah mewakili orang miskin? Tidak mungkinkah mereka sendiri yang bicara? Can’t the subaltern speak?”. Kedua kicauan ini kemudian diikuti oleh status facebook Saidiman Ahmad, “Memang ada orang yang memakai dalih membela orang miskin tapi pada kenyataannya melestarikan kemiskinan. Orang semacam itu tidak sedikit. Kritik mas Luthfi Assyaukanie banyak benarnya. Tapi jika para ‘pembela kaum miskin’ tidak tahan kritik, itu lain perkara.“

Dalam hal status yang diunggah oleh ketiga intelektual liberal di atas, yang ditulis pada saat bersamaan ketika mulai bangkitnya kesadaran kritis warga Jakarta untuk mempertanyakan beberapa kebijakan Pemda DKI, seperti penggusuran kampung di Luar Batang dan kebijakan yang bermasalah secara prosedur maupun substansi terkait Reklamasi Pantai Jakarta, bukan semata-mata kritik namun sudah menjadi ledekan atau olok-olok. Saya katakan sebagai olok-olok karena situasi kemiskinan yang sudah seharusnya dibela dalam perspektif pengetahuan yang jujur, dipandang sebagai sebuah tindakan bodoh. Lebih dari itu, ketiganya dengan sewenang-wenang menghakimi keabsahan tindakan belarasa tersebut sebagai tidak lebih untuk memanipulasi rakyat miskin dan melanggengkan kemiskinan itu sendiri..

Tulisan ini berusaha membongkar kedangkalan cara berpikir mereka melihat perjuangan sosial rakyat miskin dan hidup kolektif itu sendiri. Status yang kelihatan canggih dan filosofis tentang olok-olok orang miskin tadi sebenarnya menunjukkan bahwa mereka tidak paham betul tentang makna perjuangan kaum miskin dan politik kolektivitas. Sebagai contoh, ketika Goenawan Mohamad mendaur ulang ucapan Gayatri Chakravorty Spivak, jagoan pasca-kolonial yang pertama kali memunculkan istilah Can the Subaltern Speak?, ia secara jelas melepaskan konteks sejarah sosial dari teori tersebut. Pandangan Spivak itu dicatutnya untuk melegitimasi pemihakannya terhadap kebijakan gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggusur dengan paksa dan penuh kekerasan terhadap rakyat miskin Jakarta.

Padahal kita telaah lebih dalam, pertanyaan Spivak di atas berangkat dari problem studi kajian pasca-kolonial di India, dimana ia menjadi salah satu partisipannya. Pertanyaan ini muncul berkaitan dengan kontroversi dalam ruang publik intelektual India terhadap ritual bakar diri Sati yang memunculkan kontroversi intelektual. Menurut Spivak, bahwa Dapatkah Kaum Subaltern Berbicara? muncul dari problem hierarkhis pengetahuan dalam rezim diskursif akademik global. Kondisi-kondisi yang membatasi orang-orang marjinal dan pinggiran di belahan Dunia Ketiga untuk berbicara terjadi karena operasi hegemonik dari warisan proyeksi pengetahuan kolonialistik dengan segenap kepentingan dari pusat-pusat kekuasaan ekonomi-politik dan pengetahuan dari negeri metropolis. Sehingga hampir seluruh upaya untuk mewakili kepentingan dari kaum marjinal akan terjebak pada narasi logosentrisme oposisi biner, esensialistik dan beroperasinya narasi eurosentrisme dan patriarkhi yang saling tumpang-tindih didalamnya. Dengan kata lain, problem yang dimunculkan Spivak berangkat dari pertanyaan: bagaimana membela orang marjinal yang berusaha diklaim oleh kalangan terdidik yang dengan keistimewaannya di sisi lain, juga memperlihatkan kelemahannya ketika bermaksud untuk menyuarakan kaum marjinal di hadapan bias-bias pengetahuan eurosentris maupun patriakrhi.

Sementara apa yang ditulis oleh ketiga intelektual di atas adalah meledek kelompok yang membela orang miskin, ketika politik orang miskin dalam kerangka solidaritas sudah mulai muncul. Kesadaran politik rakyat miskin ini ditandai oleh gugatan mereka atas pengelolaan Kota Jakarta yang tidak berpihak pada kepentingan mereka. Dalam kasus Goenawan Mohamad, misalnya, ia membelokkan argumen Spivak, yang pada awalnya memiliki tujuan untuk membongkar narasi dominan yang membatasi kondisi-kondisi kaum subaltern untuk bersuara menjadi membatasi dan memangkas kebangkitan politik rakyat miskin dan marjinal lainya yang menggugat kekuatan sosial dominan. Dengan demikian, ia memelintir teori kritis itu menjadi konservatif.

Ini Soal Solidaritas Bukan Klaim Representasi!

Yang dilupakan oleh para intelektual pencibir orang miskin tersebut bahwa politik orang miskin yang tengah tumbuh ini bukan dalam konteks munculnya orang dari luar yang berusaha mewakili orang-orang miskin bagi kepentingan politik mereka sendiri. Yang tengah muncul dalam narasi reclaim our city back adalah tumbuhnya politik solidaritas yang terkait dengan persoalan sosial seperti penggusuran, ketimpangan sosial, dan problem sosial ekologis sebagai problem bersama; bahwa hal itu bukan saja terkait dengan perspektif sempit korban pembangunan di lokasi wilayah penggusuran maupun reklamasi, namun terhubung juga dengan kepentingan, hajat dan hak hidup dari Warga Kota Jakarta. Persoalan penggusuran dan terpinggirkannya hajat hidup warga nelayan dan korban gusuran, juga terhubung dengan kerisauan kolektif seluruh warga akan ancaman banjir yang akan semakin besar seiring dengan penyempitan aliran sungai paska reklamasi, rusaknya ekosistem wilayah sekitar ketika proyek reklamasi dilakukan, terbatasnya akses orang-orang miskin dan kelas menengah untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Gerakan politik kaum miskin ini adalah sebuah politik yang berusaha mempertautkan kepentingan dan aspirasi dari politik kewargaan lintas kelas, lintas sektoral dan lintas golongan, bukan persoalan representasi apalagi pemanfaatan perjuangan bagi kepentingan orang-orang di luar korban.

Karenanya para intelektual liberal di atas juga menunjukkan keterbatasan intelektual mereka dalam memahami problem sosial, dimana kemiskinan adalah salah satu pintu pembukanya. Mereka mengabaikan dua seruan strategis yang pernah diungkapkan oleh Pope Fransiskus dalam ensikliknya tentang ketimpangan sosial (social inequality) dan perubahan iklim (climate change): pertama, sudah saatnya umat manusia sadar bahwa sebagai makhluk hidup keperluan dan aspirasi hidup mereka saling terhubung dan saling terkoneksi satu sama lain. Hanya solidaritas sosial yang bisa melestarikan kehidupan kita di planet ini. Kedua, persoalan-persoalan sosial yang kita hadapi sebagai ummat manusia saat ini adalah cermin dari ketidaksadaran tentang interkoneksi sosial hidup kita dalam hubungan antara manusia dan lingkungan di mana mereka tinggal. Ini terjadi karena pengetahuan yang didikte oleh perburuan akumulasi kapital bagi kepentingan kaum-kaum terkaya telah membangun ilusi tentang kebebasan, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, celotehan mereka terhadap bangkitnya politik orang miskin adalah celotehan pikiran paling konservatif dalam makna yang paling purba. Sebuah penolakan terhadap tumbuhnya inisiatif bagi sebuah perubahan sosial yang lebih maju; sebuah upaya untuk memangkas tumbuhnya solidaritas yang setara, bukan hubungan hierarkhis yang saling memanipulasi; sebuah pengetahuan yang mengabdi pada keadaan hidup yang saling terisolasi satu kelompok sosial dengan kelompok lainnya, yang menghadirkan karakter kehidupan kota yang saling menegasikan, ketika satu lapisan sosial berteriak hore pada “Pemimpin Tegas” yang tidak segan-segan menggusur dan mencabut kelompok yang lain dari habitus sosialnya; sebuah keadaan ketika kelas pekerja berjuang memperbaiki kualitas hidupnya yang dicibir sebagai orang-orang malas yang tidak bisa berhemat dan membuat jalanan macet.

Memang dalam realitas sejarah sosial, reproduksi wacana kalangan intelektual yang bekerja sebagai tukang bagi kelompok termapan, bukan hal yang baru. Dengan otoritas pengetahuan yang mereka miliki melalui metode representasinya, mereka bekerja untuk menaturalisasi kenyataan sosial yang kontradiktif, sehingga seakan-akan kehidupan kita tidak memiliki persoalan terkait kekuasaan yang asimetris dan kepentingan yang bekerja di balik proses politik. Dengan kuasa simbolik yang mereka miliki melalui media massa, panggung-panggung utama kebudayaan dan komunitas intelektual dominan, kelompok intelektual seperti ini membangun pengetahuan yang apolitis dan tidak sensitif terhadap implikasi kekuasaan, terutama bagi rakyat miskin. Bukan saja persetujuan kolektif melalui produksi wacana yang coba dibangun agar masyarakat menerima berkuasanya modal atas kehidupan bersama, namun dengan menjelaskan bahwa segenap praktik penggusuran dan marjinalisasi warga kota sebagai hal yang bertujuan untuk memanusiakan rakyat miskin, dan yang berusaha menggugatnya dituduh bukan hanya menungangi rakyat miskin, tapi lebih dari itu, untuk tetap membuat rakyat miskin itu tetap miskin. Kaum intelektual dominan seperti ini berusaha membangun perspektif bahwa hal-hal yang merugikan bagi warga kota tersebut adalah hal yang alamiah, sehingga meskipun kita tidak menyukainya, kita tetap harus menerima dan beradaptasi dengannya.

Dengan kedangkalan perspektif mereka dalam melihat masalah sosial, kemiskinan dan problem perkotaan keseluruhan, sudah saatnya kedangkalan pengetahuan tersebut dipertontonkan di hadapan publik, sehingga olokan dan cibiran itu seharusnya di alamatkan kepada mereka sendiri. ***

Penulis adalah Pengajar Departemen Politik Universitas Airlangga, PhD Candidate Asia Research Centre Murdoch University