APA yang berseliweran belakangan ini, setidaknya dalam pengalaman pribadi saya, adalah perkara tragedi 1965 dan peristiwa-peristiwa ikutannya. Betapa tidak, di ranah diskusi kaum intelektual-cum aktivis dan budayawan merebaklah perihal perlunya rekonsiliasi, pentingnya negara meminta maaf pada mereka yang menjadi korban. Semua itu tentu dipicu oleh penghitungan waktu yang sudah sama-sama kita tahu; tahun ini dikurangi tahun 1965 menghasilkan 50. Sudah setengah abad lewat dan kerapnya, di dalam peringatan-peringatan yang lebih positif, disebut sebagai tahun emas. Tahun emas tentu dirayakan penuh suka cita. Namun lantaran peristiwa yang hendak diperingati ini adalah sebuah peristiwa kelam, maka tentu perayaannya berkebalikan dari itu.

Beberapa waktu lalu, kita ingat, Jokowi melontarkan wacana untuk meminta maaf kepada korban 1965. Tak perlu menunggu lama tandingan atas wacana itu pun menyeruak. Di tengah riuh wacana tandingan itu, satu yang sangat saya ingat adalah sebuah foto tentang atribut PKI di Pamekasan. Seorang pemuda di dalam foto itu mengenakan jas, dengan selempang merah bertuliskan Aidit dilengkapi logo palu arit kecil. Pemuda itu memang tak mirip sama sekali dengan Aidit, yang foto diri hitam putihnya bisa dengan gampang kita dapatkan di mesin pencahari google. Barangkali memang dana untuk parade tersebut tidak sampai mampu mengadakan sebuah casting. Sang Pemuda tersenyum bangga, seolah-olah sadar bahwa dirinya tampan, dengan kaca mata hitam bertengger di atas hidungnya.

Pemuda ini jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan lontaran para jenderal dan pejabat yang menganggap sungguh tak perlu meminta maaf terhadap korban 1965. Betapa pun caur-nya omongan mereka dan cara mereka menciptakan seolah-olah PKI bangkit kembali, secara gamblang kenyataan ini menunjukkan betapa masih kuatnya pengkambinghitaman PKI di negeri ini. Anda bisa mencari referensi yang lebih baik tentang hal ini.

Terlepas dari itu, minimal gairah, meski pun tidak sangat masif, untuk mendorong rekonsiliasi dan permohonan maaf kepada korban tragedi 1965, melegakan hati kita. Bahkan minimal mau membicarakan perihal itu dari perspektif yang lain di luar perspektif Buku Putih Sejarah Orde Baru pun sungguh sangat patut kita rayakan dan syukuri. Pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit cukup manjur dan tepat untuk perihal ini.

Jauh sebelum tahu ini, kita tahu sudah begitu banyak studi yang dituangkan dalam bentuk buku, tulisan ilmiah, kesaksian, film perihal masalah 1965. Yang paling menyedot perhatian memang dua film karya Joshua Openheimer; Jagal dan Senyap. Kehadiran hasil-hasil studi itu bukan tanpa rintangan. Sekadar menyebut dua contoh, sensor dilancarkan terhadap Jagal dan Senyap dan sebelumnya buku Dalih Pembunuhan Massal karya John Roosa dilarang beredar. Lima puluh tahun pembantaian 1965, baiknya juga kita pakai untuk mengingat-ingat kembali betapa begitu takutnya negara atas studi-studi tersebut.

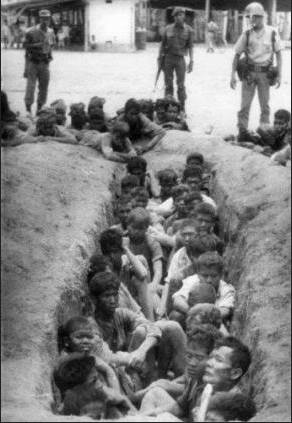

Kembali kepada inisiatif Jokowi untuk meminta maaf kepada korban 1965, dan belakangan juga disuarakan oleh Frans Magnis-Suseno, seorang guru besar dan rohaniawan katolik, saya pribadi jadi bertanya-tanya: permohonan maaf seperti apakah yang dimaksud? Kita tahu korban 1965 mengalami segudang pelanggaran hak-hak sipil-politik dan ekonomi-budaya sepanjang masa Orde Baru hingga kini. Namun kita juga tahu, banyak narasi berkembang—tak jarang dari mereka yang berinisiatif atas permohonan maaf dan juga upaya-upaya rekonsiliasi—bahwa korban 1965 adalah juga mereka-mereka yang tidak tahu menahu tentang komunisme, masyarakat kecil yang jauh dari perbincangan dan aksi politik. Singkatnya mereka-mereka yang kebetulan saja berada di sebuah tempat yang salah pada suatu waktu yang juga salah. Ibaratnya Anda kebetulan saja melewati sebuah wilayah tanpa tahu bahwa di wilayah itu sedang terjadi tawuran antar kampung. Alhasil, kepala Anda berdarah karena tertimpa sambitan batu.

Mari kita sandingkan wacana permohonan maaf itu dengan wacanan korban yang demikian tadi. Maka permohonan maaf itu adalah permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang seharusnya tak ditanggung oleh mereka yang seharusnya tak menanggungnya. Namun lantaran mereka berada pada waktu dan tempat yang salah maka mereka terpaksa mengalaminya. Permohonan maaf dengan demikian adalah permohonan maaf atas, katakanlah, kesialan mereka. Permohonan maaf bisa jadi tidak ditujukan untuk mereka yang memang menjadi sasaran batu. Lagi pula untuk apa Anda meminta maaf kepada mereka-mereka yang belulangnya pun tak diberi tempat untuk dikuburkan? Ah, semoga permohonan maaf yang dimaksudkan kedua tokoh di atas bukanlah permohonan maaf dalam pengertian yang demikian ini.

Jika tidak dalam kerangka di atas, maka permohonan maaf yang dimkasudkan punya kemungkinan lain; ia itu ditujukan kepada siapa saja korban, baik yang sial atau yang memang benar-benar menjadi sasaran pembantaian. Namun tentu saja permohonan maaf tidak sama dengan pengakuan bersalah. Dengan demikian permohonan maaf bisa dipandang sebagai ungkapan pengasiahan terhadap nasib-nasib buruk yang menimpa para korban selama ini. Bisa diparafrasekan demikian, ‘Ya, Anda memang bersalah dan atas kesalahan Anda, Anda patut dihukum. Namun seharusnya hukuman terhadap Anda tidak sekejam itu.’

Lima puluh tahun sudah berlalu dan para korban yang dimaksud pun sudah banyak yang tutup usia, sebagian menghitung hari tersisa. Maka permohonan maaf mendesak sekali dilaksanakan. Permohonan maaf bersifat anumerta barangkali tidak terlalu menggigit. Tetapi bagaimana jika korban didefinisikan ulang dengan cara yang lebih baik dan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tulisan ini. Jika itu terjadi, barangkali diskusi tentang rekonsiliasi dan juga permohonan maaf butuh nafas yang lebih panjang dari lima puluh tahun.***