“Keadilan tidak ada kaitanya dengan apa yang terjadi di ruang sidang; keadilan adalah apa yang keluar dari ruang sidang itu.”

(Clarence Darrow)

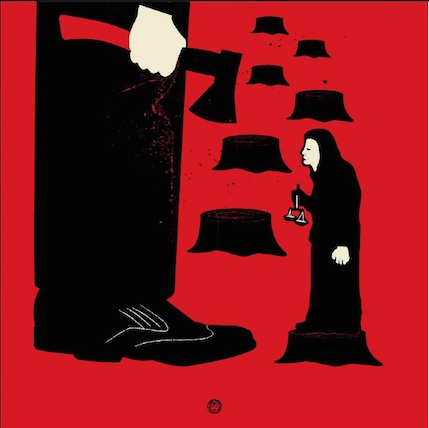

KINI hukum jadi bahan argumentasi di mana-mana. Keputusan pengadilan telah jadi pengikat semua konflik. Ribut partai politik hingga status tersangka diserahkan pada mekanisme pengadilan. Tak hanya itu, aturan dan ketetapan jadi perebutan banyak kalangan. Tiap orang merasa bahwa perjuangan sebenarnya ada dalam upaya mempengaruhi putusan hukum. Jika muncul UU yang dianggap berlawanan kepentingan segera saja diajukan ke MK. Landasannya bertentangan dengan UUD. Muhamadiyah menamakan perjuangan itu dengan Jihad Konstitusi. Beberapa UU berhasil mereka batalkan: tentang privatisasi air maupun keberadaan BP Migas. Tapi banyak pula orang dijerat oleh aturan. Seorang ibu rumah tangga mengeluh di FB tentang suaminya yang di PHK. Keluhan itu bukan berbuah tanggapan tapi tuntutan. Mahasiswa sekolah tinggi Muhamadiyah malah diajukan ke pengadilan gara-gara mengritik kampusnya. Singkatnya, hukum seperti pisau dengan arah yang berbeda-beda. Tiap orang atau kalangan dapat menggunakan sesuai keinginan.

Maka itu sebabnya fakultas hukum masih laku dimana-mana. Dosen pidana kini tak hanya mengajar tapi bisa jadi saksi ahli. Baik untuk tersangka maupun untuk keperluan jaksa. Dosen hukum administrasi juga bernasib serupa. Saksi ahli, konsultan hingga tim ahli untuk penyusunan aturan. Konon ciri negara demokratis diantaranya memang tegaknya hukum dan semua diatur oleh hukum. Maka ketika rakyat Rembang melawan pabrik semen kalah dalam PTUN, berkumpullah banyak ahli hukum untuk melakukan eksaminasi. Mulai menilai dan menguliti isi putusan. Hal serupa juga terjadi jika keputusan pengadilan negeri tak diterima maka bisa mengajukan banding hingga kasasi. Singkatnya, dalam hukum bukan yang benar musti menang tapi yang menang belum tentu benar. Kebenaran keputusan terus-menerus bisa diuji melalui sistem peradilan. Bahkan muncul lembaga yang mengawasi polah hakim. Barusan kedua komisioner KY malah diajukan oleh hakim Sarpin gara-gara pencemaran nama baik. Hukum memang ruang pertarungan yang agak kacau karena tiap orang kemudian merasa punya hak untuk menilai dirinya sendiri. Bahkan tiap orang punya hak untuk menuntut siapa yang dianggapnya bermasalah.

Maka pertarungan hukum seperti pertaruhan judi. Bukan diukur dari besarnya taruhan tapi juga kelihaian para penjudi. Lihai itu bisa bermakna macam-macam: lihai melobby, lihai membuat opini dan lihai menafsirkan aturan. Sebut saja kasus-kasus yang mana rakyat ditundukkan oleh keputusan pengadilan. Lumpur Lapindo, pembangunan pabrik Semen di Rembang, keputusan buruh di Sragen hingga gelapnya dalang pembunuhan Munir. Kasus-kasus itu jejaknya terang benderang tapi hukum dengan mudah meruntuhkan logika keadilan. Bukan jalan menuju keadilan itu gelap tapi hukum membuat fakta terang jadi rumit. Para penjahat meyakini kalau perbuatanya itu tak bisa diadili karena dirinya punya hak untuk membela diri. Para pembela bersikap serupa dengan meletakkan hak-hak bandit yang harusnya juga diperhitungkan. Wajar jika kemudian hakim memutus dengan caranya sendiri tanpa pernah mau dinilai akal sehatnya. Sungguh beruntung kita menyaksikan banyak adegan pengadilan dimana penjahat merasa puas dengan keputusan pengadilan yang menguntungkan dirinya. Tak jarang secara heboh mereka melakukan sujud syukur bersama-sama. Seakan adegan pengadilan itu serupa dengan pengadilan hari akhir.

Dulu memang ada jaksa pemberani Baharuddin Lopa. Kini ada hakim radikal yang bernama Artidjo Alkotsar. Tiap pelaku korupsi dijatuhi hukuman berlipat. Yang dilihat olehnya bukan prosedur tapi nilai keadilan yang dilanggar. Seakan hukum memang kuncinya ada di tangan orang berani dan bersih. Maka tim seleksi KPK berusaha untuk menemukan kepribadian yang seperti ini melalui segala cara. Semua orang dikuliti masa lalunya, bahkan ICW usulkan yang punya dua istri atau suka selingkuh jangan dipilih. Mungkin karena kita tak terlalu percaya dengan aturan hukum maka kita mencari bibit-bibit manusia yang serupa dengan nabi. Menggelikan, mungkin, karena dalam keyakinan Islam sendiri sudah pasti nabi itu berhenti pada diri Muhammad. Setelah itu tak ada dan tak mungkin ada yang menyamai. Maka mencari Lopa atau Artidjo bukan kerja gampang, bahkan mirip dengan kemustahilan. Petunjuk yang memperlihatkan betapa hukum sendiri sebagai sebuah sistem mengidap kelemahan yang laten. Aturan ini bersandar pada orang bukan pada kekuatan yang ada di dalamnya.

Sesungguhnya hukum itu sendiri sudah lama lenyap. Sejak 1965, ketika kejahatan kemanusiaan terjadi dan tak satupun yang dapat dimintai pertanggung-jawaban: sebenarnya hukum telah MATI perannya. Bahkan secara pongah Soeharto membuat aturan sendiri demi memenuhi kepentingan dirinya. Aturan itu yang membuatnya dengan gampang membonsai partai politik, membunuhi siapa saja dan melarang kegiatan yang dianggap bahaya. Terbit sebuah kelaziman kalau hukum digunakan hanya untuk ‘dalih’ pemenuhan kepentingan. Saat dirinya jatuh maka Soeharto pun secara mahir dilindungi oleh hukum. Tak ada pengadilan untuknya dan tak ada keadilan bagi korban-korban kejahatannya. Jika kemudian hukum mau ditegakkan maka itu seperti sebuah lamunan. Sejak kapan hukum bisa tegak di negeri ini? Jutaan nyawa melayang begitu saja tanpa ada yang tahu siapa penanggung jawabnya. Sasaranya bisa berurutan dengan nama beragam: kiri, islam radikal, teroris, sesat dan penghambat pembangunan. Semua orang yang mendapat label itu bisa dipenjara, dicabut haknya dan dibunuh. Sebutanya untuk zaman ini, kriminalisasi. Kriminalisasi telah berjalan secara massal, sistematis dan memakan jutaan korban.

Kejahatan kemanusiaan itu berlangsung karena dukungan banyak kalangan. Aparat hukum dan pengadilan telah jadi tumpuan untuk operasi kekejian itu: pembantaian massal, hukuman kolektif hingga ditetapkanya seorang jadi tersangka. Orang awam sudah terlanjur curiga bahwa urusan hukum itu akan habiskan banyak biaya dan belum tentu sesuai harapan. Mereka diajari oleh sejarah dan kenyataan yang gelap bahwa hukum itu terlampau sering disalah-gunakan. Hukum bisa bertukar peran jadi alat pembayaran dan barter kepentingan banyak pihak. Sesekali tanyalah kepada tetangga di sekitarmu dengan cara sederhana: jika kamu merasa ditindas apakah ada keiginanmu untuk melaporkanya pada aparat hukum? Atau dengan kalimat lain, jika engkau menjadi korban ketidak-adilan apakah kamu akan menuntut di pengadilan? Agak mustahil mereka jawab itu semua dengan kata ‘iya’. Keduanya telah mengalami defisit kepercayaan dan tiap orang akan berusaha menghindar dari urusan itu semua. Maka kalau ingin mengembalikan kepercayaan pada hukum tentu caranya bukan mencari orang baik tapi menghukum sebanyak-banyaknya orang jahat.

Orang jahat itu bukan curi kayu untuk kebutuhan makan atau curi sandal karena tak sengaja. Yang jahat itu adalah lapisan orang yang memiliki wewenang tapi digunakan untuk memupuk kepentingan diri sendiri. Yang jahat itu termasuk golongan yang dengan ringan tangan membunuh, membantai, bahkan memukuli siapa saja yang tak sesuai dengan pandanganya. Termasuk yang jahat itu adalah lapisan yang bersekongkol untuk melahirkan keputusan publik yang membuat sengsara rakyat banyak. Malah kini yang jahat itu adalah kelompok usaha yang dengan kejinya menciptakan bencana bagi warga sekitarnya. Ukuranya bukan lagi ketentuan tapi seberapa banyak korban yang dihasilkan. Korupsi itu jahat karena perangai itu telah membuat banyak orang kehilangan hak. Kejahatan kemanusiaan itu keji karena korban dengan mudah dicabut haknya, dihilangkan nyawanya bahkan dibantai dengan sadis. Tak usah memakai prosedur berbelit kalau kita mau hukum itu dipercaya kembali. Tunjukkan bahwa yang jahat itu dihukum maka rakyat akan percaya kalau memang hukum itu masih ada.

Itu sebabnya pengadilan saatnya dibuat sederhana. Hakim tak bisa dengan alasan independen memutuskan perkara seenaknya sendiri. Sama halnya jaksa yang tak bisa dengan alasan bukti belum cukup menunda-nunda penuntutan. Itu sebabnya pengacara tak lagi bersilat dalih melalui pasal melainkan memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang layak. Tak gampang mewujudkan itu karena hukum sudah terlanjur jadi proses teknis yang rumit, bertele-tele dengan hasil yang mengejutkan. Usaha membongkar itu semua tak bisa diawali dengan cara pembentukan lembaga pengawas atau mencari bibit orang baik. Membongkarnya tak lain diawali dengan memutuskan siapa saja pelaku kejahatan. Bukan hal sulit kalau korban diberi perlindungan untuk bicara dan mengungkapkan apa yang mereka alami. Umumkan saja para penjahat-penjahat itu dan masyarakat berikan juga kesempatan untuk menghukum secara sosial. Sebab sampai hari ini dalam soal hukuman kita tak punya langkah maju. Proses pemenjaraan masih dianggap mujarab padahal tak ada bukti meyakinkan orang dipenjara akan berubah. Penjara bukan satu-satunya cara menghukum dan bukan jalan menuju keadilan.

Tiba waktunya kita mulai memikir ulang tatanan hukum yang sudah berjalan. Banyak bukti menunjukkan kalau tatanan ini dijadikan sangkar para bandit. Jika tatanan ini mau dirombak maka pendidikan hukum yang harus diintervensi. Saya menulisnya pada artikel sebelumnya, kalau pendidikan hukum tak bisa berlangsung dalam kondisi ngawur seperti sekarang ini. Anak-anak muda itu saatnya diberitahu bahwa hukum itu telah lama tak berfungsi. Hukum tak lagi mempan untuk menangkap para penjahat berdasi, bersorban hingga berseragam. Malah hukum digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Cara yang sederhana dan mudah untuk menanam gagasan alternatif adalah mencurigai, menyangsikan dan mempertanyakan ‘siapa’ yang diuntungkan jika sistem hukum seperti ini tetap berjalan? Lebih utama lagi adalah mengajak mereka untuk mengetahui ‘siapa’ saja korban yang muncul kalau kondisi penegakan hukum seperti ini dibiarkan? Pendidikan hukum tak bisa lagi berjalan dengan cara ‘mempercayai’ aturan melainkan ‘curiga’ atas ketentuan. Sikap ini bisa tumbuh subur kalau pendidikan hukum belajar dari peristiwa kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Lewat peristiwa itulah kita dapat berkaca bahwa selamanya hukum akan ditaklukkan untuk kepentingan modal dan kekuasaan selama hukum tidak segera memberi hukuman untuk para penjahatnya. Hukuman yang seadil-adilnya dan hukuman yang membuat mereka mengerti ‘harga’ dari kejahatan yang mereka lakukan.***

Penulis adalah aktivis Social Movement Institute (SMI), Yogyakarta