BANYAK persoalan di negeri ini, yang, jika diselesaikan, juga akan mengubah situasi di Papua. Kemiskinan, pendidikan dan kesehatan yang buruk, tanah dirampas, demo direpresi, aktivis-aktivis dipenjara—juga dibunuh, Jenderal pelanggar HAM tak satupun diadili dan dipenjarakan, imbal hasil korporasi raksasa belum menguntungkan negara dan pasal 33 UUD ’45 yang aus tak pernah digunakan.

Lalu apa khususnya Papua, selain Raja Ampat yang indah, Otonomi Khusus yang khusus karena aturannya acakadul, wilayah kuasa tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang kuasanya melebihi kuasa Tuhan, harga-harga barang pokok yang mahal, ketimpangan yang tinggi, dan kematian yang datang begitu cepat terhadap penduduk asli?

Viktor Yeimo membuat kita terkejut di dalam tulisannya: Papua sedang dijajah. Oleh siapa? Indonesia? Tidakkah kita mesti membedakan penindasan dan diskriminasi dengan penjajahan? Tidakkah Papua hanya sedang mengalami dua yang pertama, sehingga sama saja nasibnya dengan rakyat Indonesia lainnya, sama-sama di bawah cengkeraman imperialisme? Bagaimana mungkin Indonesia yang juga sedang dijajah kapital global juga menjajah Papua?

Viktor Mambor membuat wajah kita memerah di dalam gugatannya terhadap rasisme struktural. Siapa yang rasis? Apakah menganggap orang Papua ‘kanibal dan terbelakang’, mengata-ngatainya sebagai “monyet” itu rasis? Tidakkah pembedaan ‘orang papua asli’ dengan ‘pendatang’turut mempertahankan bibit konflik dan membuat ‘pendatang’ juga ‘merasa didiskriminasi?’ Bukankah para ‘pendatang’ juga memberi kontribusi membangun Papua? Bukankah stereotip terhadap orang-orang Papua—terbelakang, pemabuk, boros, korup—meluas karena ‘kelakuan’ orang-orang Papua sendiri?

Bukankah pemerintah Jokowi telah ‘berbaik hati’ hendak membangun lumbung padi terbesar se-Indonesia di Papua, membangun smelter di Timika, memberi pengampunan pada lima tahanan politik? Kenapa orang-orang Papua tidak memanfaatkan saja ruang yang ada ini untuk membangun Papua dalam damai dan harmoni? Kenapa masih saja menuntut kemerdekaan sampai dipenjara, mendukung keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group (MSG) melalui aksi-aksi damai dan sosialisasi hingga hampir lima ratus orang ditangkap?

Bagaimana mungkin kita memahami ini semua jika tidak, pertama-tama, menyingkap selapis demi selapis tabir historis dari semua problem Papua hari ini. Dari asal usul mewabahnya minuman keras, HIV/AIDS, menurunnya populasi Papua asli, maraknya korupsi, hingga mengapa aspirasi politik tidak pernah berhenti dan tidak bisa digantikan oleh janji-janji kesejahteraan dari Jakarta. Bambang Darmono, seorang purnawirawan Jenderal mantan koordinator UP4B untuk Papua, cukup jujur mengakui bahwa yang dikehendaki orang Papua adalah kebebasan.

Kita mesti membuka pembicaraan tentang penjajahan Indonesia atas Papua dan rasisme struktural yang mengiringinya. Setuju maupun tidak terhadap posisi ini, titik berangkat yang sulit ditolak adalah fakta bahwa orang Papua sejak awal tidak merasa senasib sepenanggungan dengan rakyat Indonesia lainnya. Terimalah ini dengan lapang dada.

Pergerakan membangun Indonesia sebagai sebuah bangsa, tidak meliputi bangsa Papua. Seluas apapun wilayah Indonesia di dalam bayangan dan perjuangan Hatta, Syahrir, Tan Malaka dan Soekarno tidak berhasil membuat bangsa Papua merasa senasib, walau sama-sama di bawah jajahan Belanda. Sekeras apapun Soeharto meluluhlantakkan kehendak merdeka bangsa Papua, sehalus atau selicin apapun pemerintah pasca Soeharto mengambil hati Papua, tidak berhasil membuat negara ini menjadi rumah bersama bagi orang Papua.

Apakah semua orang Papua merasa seperti itu? Yang pasti orang-orang yang mendapat untung dan keistimewaan dari proses integrasi tidak akan sependapat. Pertanyaan yang sama bisa dikembalikan juga pada kita: apakah semua orang Hindia Belanda merasa senasib sepenanggungan sebelum pergerakan nasional untuk kemerdekaan?

Indonesia gagal membunuh kehendak Papua menentukan nasibnya sendiri. Orang Papua telah tumbuh sedemikian rupa dan hendak membangun honainya yang baru, setelah berkali-kali dibumi hangus oleh berjenis-jenis operasi keamanan pemerintah Indonesia. Di tengah berbagai tekanan dan ancaman, orang Papua tak pernah berhenti membangun honai kebangsaannya sendiri, dengan berbagai cara.

Lalu ketika status politik integrasi, diskriminasi, militerisasi terus digugat dengan harga nyawa oleh orang Papua, kenapa kita tetap tak mau tahu, mendengar dan tutup mata? Kadang kita menjawabnya dengan: ‘itu bukan aspirasi semua orang Papua’, atau kita merasa jika Papua merdeka keadaan mereka malah akan lebih buruk karena tak bisa mengurus diri sendiri. Bukankah itu juga argumentasi khas kolonial Belanda?

Kedua, renungkan saja apakah kita merasa telah menjadi Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hidup berbhineka tunggal Ika demi sila ketiga Pancasila? Benarkah Garuda ada di dada dan pengorbanan para pahlawan (yang selalu diajarkan sebagai sosok tentara dan bukan rakyat biasa yang ikut berperang) membuat kita bahu membahu membangun negeri ini dengan berkeadilan sosial? Tidakkah kita lihat siapa yang dapat untung karena yang lain buntung di negeri ini?

Perasaan nasionalisme era Orde Baru dibangun dari atas lewat propaganda koran, film, televisi dan buku pelajaran sejarah, atau lewat ancaman dan kelakuan ormas paramiliter seperti Pemuda Pancasila. Ia tak tumbuh organik, karena Orde Baru sudah merusaknya sampai ke akar, neoliberalisme telah mencacah-cacah dan menyusunnya kembali sebagai sekadar senjata untuk perluasan kapital tanpa ampun.

Ketiga, “cita-cita proklamasi adalah membangun bangsa baru, bukan kembali ke masa lalu” demikian ujar Gunawan Wiradi di dalam bedah bukunya Menilik Demokrasi, 27 Mei lalu. Di era imperialisme modern ini nasionalisme baru bisa tumbuh untuk melawan tatanan kolonial dan eksploitasi. Nasionalisme baru ini memiliki kemungkinkan untuk menjadi fasis atau membebaskan, tergantung perimbangan kekuatan sosial yang bertarung di dalamnya.

Kita harus bertarung untuk yang kedua: nasionalisme yang membebaskan. Nasionalisme jenis ini tidak berhenti pada tataran normatif dan fundamentalis (yang bisa berujung fasis), seperti penegakan konstitusi dan pasal 33 UU ’45 atau kedaulatan teritorial belaka. Ia bergerak lebih jauh lagi, yakni membebaskan dirinya sendiri dari prasangka-prasangka kebangsaan: anti asing, anti aseng, anti yahudi, termasuk anti Papua sebagai sebuah identitas bangsa.

Artinya, nasionalisme yang membebaskan akan membela hak-hak rakyat Papua untuk bisa punya ruang berfikir dan bergerak atas kehendaknya sendiri, ketimbang mendikte dan memaksakan kehendak, yang menurut (pemerintah), bangsa kita baik di bawah senjata dan komando teritorial.

Ruang untuk bebas berfikir dan bergerak itu adalah demokrasi, dan orang Papua tidak memilikinya.

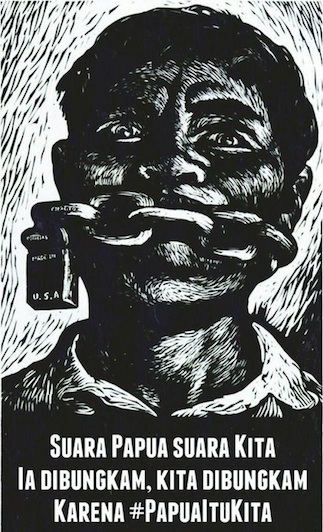

Ketika mayoritas orang Papua tidak diberikan ruang demokrasi, akses ekonomi dan perlakuan yang sama dengan kita, sekecil apapun celah itu, artinya ada aspirasi yang lebih besar sedang ditindas terus menerus di sana. Kita tidak sudi punya negara dan bangsa yang kaki-kakinya berdiri di atas kubangan darah rakyatnya sendiri untuk dijadikan karpet merah bagi korporasi. Kita sedang berjuang mengubahnya.

Itulah sebabnya Papua Itu Kita. Bukan saja karena kita peduli, tetapi karena kita perlu bersolidaritas. Dan solidaritas membuat kita setara sebagai dua entitas yang keberadaannya satu sama lain diakui dan saling beri-menerima manfaat, menghentikan dominasi dan bahu membahu mempertahankan hak-hak azasinya.

Papua Itu Kita karena kebebasan Papua menentukan pembebasan kita, dan kebebasan kita menentukan pembebasan Papua. Seperti ungkapan Lilla Watson, seorang Murri dan aktivis hak-hak masyarakat asli Australia: “Jika kau datang untuk menolongku, kau buang-buang waktu saja. Tetapi jika kau datang karena kebebasanmu terikat dengan kebebasanku, maka mari kita bekerja bersama.”***