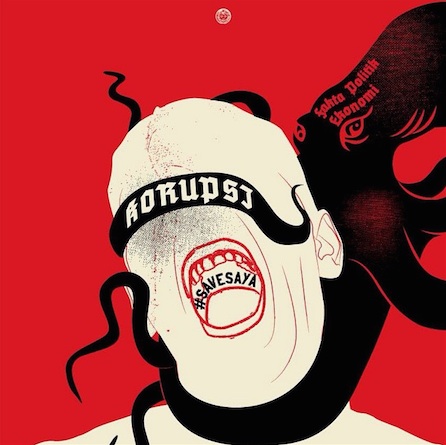

BAGI banyak kalangan, Ahok seakan tengah menjadi idola dalam kancah politik kita. Betapa tidak, gayanya yang terus terang, frontal, dan menolak segala ewuh pakewuh menjijikkan, yang menjadi topeng bagi segala perilaku tipu daya politik, memberikan kesan bahwa Ahok adalah figur yang otentik dan menyegarkan. Belum lagi manuver terkini dia yang membangun demarkasi dengan DPRD, yang ditenggarai Ahok telah melakukan manipulasi penganggaran keuangan daerah. Manuver Ahok ini memunculkan dukungan terhadap dirinya dari masyarakat yang sudah terlalu muak dengan perilaku korupsi elit politik sekarang.

Tentu mudah bagi kita, dan bahkan juga saya, untuk bersimpati dengan apa yang dilakukan Ahok. Ketidakmampuan kita semua untuk menyikapi secara efektif politik yang korup, membuat dukungan terhadap Ahok seakan menjadi perlu. Kepemimpinan politik yang ‘lain daripada yang lain’ seakan menjadi jawaban segera kita dalam menghadapi kondisi politik saat ini. Namun, kita perlu belajar lebih jauh dari pengalaman kita sendiri. Masih segar dalam ingatan bagaimana banyak dari kita mendukung Jokowi. Narasi umum dukungan tersebut sedikit banyak adalah sama: bahwa Jokowi berbeda dari elit-elit yang ada pada umumnya. Apa yang terjadi setelah ia didapuk di kursi kepemimpinan? Kekecewaan demi kekecewaaan mendera dan ketidakberdayaan kembali menghantui kita. Antusiasme politik yang sempat membuncah harus kembali direpresi atas nama riil politik.

Sebagaimana setiap pembelajaran, tidak semua kesalahan bersifat buruk dalam dirinya sendiri. Ada hal-hal yang dapat direfleksikan sekaligus dievaluasi. Spontanitas dukungan terhadap agenda anti korupsi di balik perseteruan Ahok vs DPRD, setidaknya menunjukkan masih ada semangat untuk mendorong perubahan di antara kita. Yang dibutuhkan adalah melakukan pembacaan secara serius tanpa harus terjatuh dalam sentimen yang memunculkan ilusi dukung-mendukung figur seperti Ahok.

Penelusuran kita perihal ilusi yang muncul sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari pertarungan politik, kuasa serta kepentingan di tingkatan Jakarta. Sebagai seseorang yang secara sosial berasal dari kelas kapitalis lokal, Ahok memiliki kepentingan utama untuk menciptakan tata-kelola pemerintahan daerah yang mampu mendukung mobilitas kapital di Jakarta. Akan tetapi upaya ini harus bertemu dengan realitas politik yang masih didominasi oleh kekuatan lokal yang berkepentingan untuk merampok sumber daya publik di Jakarta. Benturan inilah yang kemudian menjadi dasar dari konflik kepentingan antara Ahok dengan kekuatan politik yang lama bercokol di Jakarta. Disinilah kemudian terjadi konflik Ahok vs DPRD yang mengilusi, karena gambaran representasi dalam konflik kepentingan yang seakan-akan jelas: Ahok yang pro-perubahan melawan DPRD yang korup.

Akan tetapi kita perlu lebih jeli dalam melihat konflik yang memunculkan ilusi ini. Konflik yang muncul bukan melulu melawan DPRD yang korup, akan tetapi lebih kepada respon Ahok akan kegagalannya dalam mendisiplinkan birokrasi pemerintahannya sendiri. Kasus korupsi UPS misalnya, yang menjadi penyebab terjadinya konflik terbuka antara Ahok vs DPRD, justru pihak birokrat pemerintahannya Ahok yang menjadi koruptor utama UPS tersebut. Ditangkapnya Alex Usman, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, adalah bukti bahwa birokrasi yang sebenarnya menjadi hambatan bagi operasi kepentingan Ahok (Rakyat Merdeka Online, 2015). Bahkan birokrasi yang korup ini memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses politik dalam DPRD. Dalam kasus Alex Usman misalnya, ia memiliki putri yang bernama Aditya Sartika yang merupakan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI periode 2014-2019.

Hambatan dari birokrasi inilah yang menyebabkan mengapa Ahok dapat secara vulgar memunculkan ketidaksukaannya pada praktek birokrasi yang lama. Ia tidak segan-segan untuk mengekspresikan secara kasar, bahkan mengancam untuk memecat sambil berteriak-teriak, birokrat-birokrat yang dianggapnya tidak becus dalam tugasnya. Selain itu, Ahok banyak meluncurkan inisiatif e-goverrnance di Jakarta, yang pada dasarnya adalah upaya dirinya untuk memotong otoritas birokrasi yang terlalu besar cengkeramannya dalam administrasi pemerintahan. Walau begitu, semua upaya tersebut masih belum cukup untuk menciptakan birokrasi yang dibutuhkan Ahok.

Kefrustasian Ahok dalam mendisiplinkan birokrasinya sendiri menciptakan kondisi bagi diperlukannya dukungan publik luas terhadap tindakannya. Melalui jargon serta retorika tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, Ahok mengajak publik Jakarta agar ikut mengawasi proses birokrasi yang ada. Proses ini yang kemudian menciptakan dan mendongkrak popularitas Ahok. Ia tidak hanya dianggap sebagai figur jujur yang hendak menciptakan tata-kelola pemerintahan, tetapi juga digadang-gadang sebagai seseorang yang berani dalam melawan kekuasaan korup di Jakarta. Popularitas ini semakin meluas ketika media secara luas memberitakan sepak terjang Ahok dalam memperlakukan birokrasinya sendiri.

Lalu dimana letak ilusinya? Ruang dukungan yang tersedia adalah ruang yang sama sekali terbatas. Kuasa akan transparansi dan akuntabilitas yang diberikan kepada publik didefinisikan secara terbatas sebagai pengawas tanpa punya kuasa atas apa yang diawasi. Dalam hal ini, publik mendukung layaknya penonton sepakbola ketika mendukung tim kesayangannya bermain. Disinilah kemudian antuasiasme politik publik yang muncul di balik gagasan akuntabilitas serta transparansi tersebut akan mudah diarahkan menjadi dukungan politik yang sifatnya sempit. Dengan kata lain, akan mudah bagi publik untuk dicucur hidungnya agar mengikuti kepentingan elit tertentu.

Untuk tetap bertahan dalam ilusi ini adalah sesuatu yang berbahaya bagi kita sendiri. Kita sebagai publik tidak berarti memiliki kepentingan yang sama dengan Ahok. Memberikan dukungan serta mengamini secara membabi-buta agenda-agenda Ahok tanpa diiringi tuntutan kebijakan tertentu terhadap pemerintahan Jakarta sekarang, akan memudahkan antusiasme publik yang muncul untuk dikendalikan di bawah kepentingan elit tertentu. Kondisi yang memungkinkan untuk munculnya manipulasi kepentingan publik oleh elit politik kota.

Lantas bagaimana kita dapat mempertahankan antusiasme yang ada tanpa harus terjebak dalam kendali kekuatan elit? Jawaban dari pertanyaan ini bahwa antusiasme yang membuncah ini perlu untuk dikaitkan dengan penguatan kapasitas politik dalam rangka mengendalikan secara programatik kebijakan yang sesuai dengan kepentingan publik Jakarta secara luas. Tuntutan programatik inilah yang menjadi acuan dari semua sikap politik publik dalam kaitannya dengan kontestasi elit. Disinilah menjadi penting untuk mulai membicarakan proses penganggaran yang partisipatif; warga bukan sekedar mengawasi layaknya penonton tapi juga memiliki kuasa untuk membangun agendanya sendiri dalam anggaran pemerintahan yang tersedia. Dengan kata lain, anggaran untuk memenuhi kepentingan sosial masyarakatnya.

Dengan pengendalian atas anggaran, warga dapat memastikan secara nyata bahwa pemerintahan serta aparat kekuasaan disekitarnya dapat transparan sekaligus akuntabel terhadap rakyatnya. Hal ini penting mengingat secara kebijakan pembangunan perkotaan sendiri, Ahok tidak kalah bermasalahnya. Ia mengatakan bahwa pengadaan barang haruslah transparan, namun ia tidak pernah mengatakan hal yang sama perihal pengadaan lahan untuk ruang hidup di Jakarta. Lahan di Jakarta masihlah menjadi penguasaan orang-orang berduit. Tidak heran jika masih banyak orang-orang miskin Jakarta yang memiliki hak hidup di kota tetapi harus mengalami kebijakan penggusuran. Jika memang pemerintahan yang hendak berlaku di Jakarta adalah pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya (akuntabel), bukankah kebijakan seperti penggusuran atas nama pembangunan terhadap rakyat miskin, yang juga merupakan bagian dari masyarakat Jakarta, dapat dihindari?

Mungkin terdapat argumen moral di sini. Namun harus dipahami bahwa apa yang terjadi serta ilusi yang mengiringinya adalah manifestasi dari pertarungan ekonomi-politik kekuatan yang ada. Selama publik belum membangun agenda politiknya sendiri, yang otonom dari kepentingan Ahok maupun kepentingan kekuatan politik lama yang bercokol di Jakarta, maka dapat dipastikan ia akan selalu mudah terseret-seret dalam atraksi sirkus dukung-mendukung yang sudah terjadi selama ini. Disinilah pengorganisiran politik atas kepentingan publik menjadi tak terhindarkan.***

Penulis adalah mahasiswa pasca sarjana di Murdoch University, Australia. Anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP)

*Terima kasih kepada kawan Dika Muhamad dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) atas diskusinya.