SALAH satu hal yang selalu menarik perhatian saya dalam mengamati perkembangan kasus Lapindo adalah mengamati strategi Grup Bakrie dalam mendayagunakan jejaring sosial, politik, dan ekonomi agar bisa bertahan dari krisis yang ditimbulkan oleh semburan lumpur tersebut. Catatan singkat ini hanyalah sebagian kecil dari usaha saya melakukan penelusuran terhadap strategi politik ekonomi Grup Bakrie dalam rangka mengamankan diri dari kasus Lapindo.

Sepenggal informasi

Catatan ini dipicu oleh sepenggal informasi yang hadir dalam sebuah berita pendek di harian Jakarta Post (4 Juli 2014). Dalam berita berjudul Bakrieland spends Rp 3.1t on acquisition itu disebutkan, pada 30 Juni 2014 Bakrieland Development telah mengakuisi 750.000 lembar saham PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS) dari PT Minarak Labuan Indonesia melalui transaksi senilai Rp. 3,1 triliun. MMS adalah pengembang Kahuripan Nirvana Village (KNV), sebuah kompleks perumahan modern di Sidoarjo yang disediakan sebagai pengganti kompensasi sebagian besar korban Lapindo.

Berita itu menghadirkan sepenggal informasi yang membantu kita memahami kompleksitas relasi kuasa korban Lapindo dan Grup Bakrie. Dari berita itu kita mendapatkan informasi menarik bahwa Minarak Labuan, yang selama ini adalah ternyata pemilik saham PT Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS), akan memindahkan kepemilikan sahamnya itu pada Bakrieland Development. Minarak Labuan, seperti ditulis dalam bagian akhir berita tersebut, merupakan salah satu aktor dalam kasus Lapindo. Sementara itu, MMS adalah perusahaan pengembang perumahan, Kahuripan Nirvana Village (KNV), yang diperuntukkan bagi korban Lapindo.

Serpihan informasi tentang posisi Minarak Labuan, sebagai bagian dari gurita bisnis Grup Bakrie, dalam kasus Lapindo yang tersampaikan melalui berita itu tentunya hanya akan bermakna dan, oleh karenanya, menjadi penting bagi produksi pengetahuan tentang kasus Lapindo bila dia dihubungkan dengan serpihan-serpihan informasi yang lain. Untuk itu, saya merasa penting untuk mengajak pembaca menelusuri kembali keterlibatan Minarak Labuan dalam kasus Lapindo sebagai salah satu usaha merekonstruksi pengetahuan tentang kasus tersebut.

Beban Lapindo

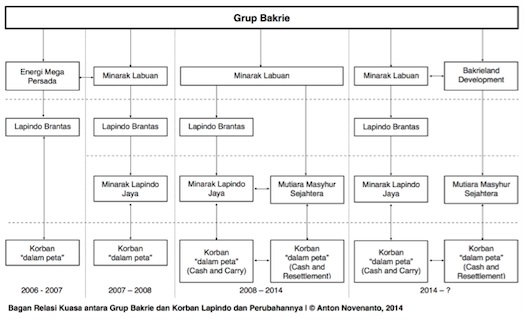

Selama ini, dengan mengandalkan data yang berhasil terkumpul, saya hanya berhasil melacak keterlibatan Minarak Labuan sebagai pihak yang memberikan pinjaman berupa dana segar pada Energi Mega Persada (EMP), pemilik seluruh saham Lapindo Brantas (selanjutnya, ‘Lapindo’), untuk membiayai pengeluaran mitigasi awal semburan lumpur Lapindo (upaya menutup semburan, yang gagal, dan membangun tanggul) (Novenanto 2013: x–xi). Pinjaman dari Minarak Labuan merupakan hal yang tidak hanya penting, tapi juga mendesak dibutuhkan oleh Lapindo mengingat, sekalipun pemerintah pusat sudah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Panas di Sidoarjo (Timnas) sebagai badan ad hoc pemerintahan yang berfungsi untuk melakukan tiga langkah mitigasi – menutup semburan, menangani luapan lumpur, dan mengatasi permasalahan sosial –, seluruh pembiayaan usaha mitigatif tersebut dibebankan pada Lapindo, seperti tertulis dalam Keputusan Presiden No 13 Tahun 2006 (Keppres 13/2006), yang terbit pada 8 September 2006.

Pada 4 Desember 2006, setelah mendapat banyak tekanan dari korban dan juga dari pemerintah, Lapindo menyatakan kesanggupannya untuk membeli tunai tanah dan bangunan yang terendam lumpur dari para warga yang disampaikan melalui suratnya pada Timnas (dengan tembusan yang ditujukan juga pada presiden dan wakil presiden). Harga yang disanggupi adalah Rp 1 juta per meter persegi tanah pekarangan, Rp 1,5 juta per meter persegi bangunan, dan Rp 120.000 per meter persegi tanah sawah.

Untuk menjalankan mekanisme, yang kemudian lebih dikenal dengan, ‘cash and carry’ itu disebutkan Lapindo akan membayar secara bertahap: uang muka 20 persen dan sisanya (80 persen) dibayar sekaligus sebelum dua tahun setelah uang muka dibayarkan. Mekanisme pembayaran semacam ini kemudian dilegalkan dalam Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007 (Perpres 14/2007) yang dirilis empat bulan setelah surat Lapindo pada Timnas itu.

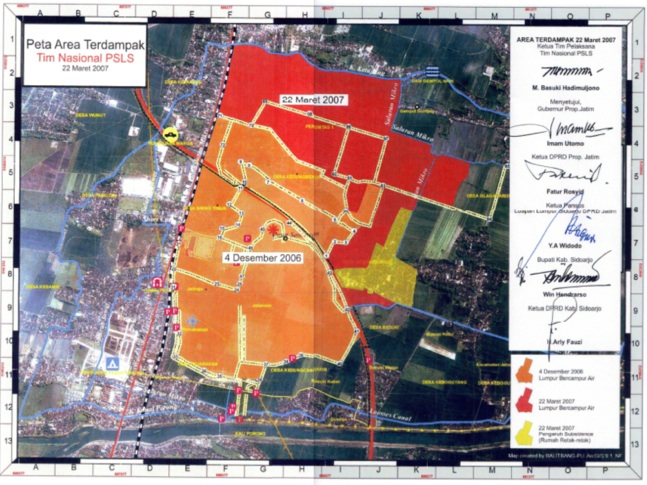

Jika seluruh nilai aset korban tersebut harus dibayar dengan tunai, maka mengikuti kalkulasi Lapindo harus mempunyai uang tunai sebesar Rp 3,8 triliun (+ US$ 421 juta). Hal ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, mengingat aset total Lapindo kala itu hanya sekitar US$ 90 juta. Artinya, sekalipun perusahaan itu dijual hasilnya masih jauh dari cukup untuk bisa membayar kewajiban pada korban lumpur “dalam peta”. Peta yang dimaksud di sini adalah ‘peta area terdampak’ (PAT) tertanggal 22 Maret 2007, dilampirkan pada Perpres 14/2007, sebuah wilayah yang menjadi tanggung jawab Lapindo.

Peta Area Terdampak (22 Maret 2007)

Yang kerap kali luput oleh publik dan media massa adalah salah satu butir tentang opsi ‘relokasi’ yang tercantum dalam surat 4 Desember 2006. Selain menyatakan kesanggupannya untuk membeli tanah dan bangunan warga, Lapindo juga menyatakan tetap membuka kesempatan bagi warga yang menghendaki pilihan relokasi ke ‘Kawasan Sidoarjo Baru’. Pada waktu surat itu dirilis, belum terdapat kejelasan tentang lokasi ‘Sidoarjo Baru’ itu, namun, mengandalkan visualisasi imajiner yang disampaikan Lapindo, banyak korban menolak opsi itu dengan alasan kawasan itu ‘terlalu modern atau terlalu kota’ padahal mereka menghendaki untuk pindah ke wilayah yang ‘masih berbau desa’. Belakangan, setelah melalui proses yang panjang dan berliku, banyak korban akhirnya memilih opsi ini, melalui mekanisme yang dikenal sebagai ‘cash and resettlement’.

Disposisi ‘relasi kuasa’

Untuk memenuhi kewajiban tersebut tanpa harus menutup anak perusahaannya itu, Grup Bakrie pun harus memutar otak bisnisnya dan salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menyalurkan dana segar ke Lapindo melalui anak perusahaannya yang lain, Minarak Labuan, sebuah perusahaan konstruksi berbasis di Labuan, Malaysia. Dana dari Minarak Labuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman kepada EMP, yang sejak Juli 2008 dikonversikan menjadi saham EMP di Lapindo, dan sejak saat itu Lapindo menjadi di bawah kepemilikan Minarak Labuan, yang masih di bawah Grup Bakrie, namun beda manajemen dengan EMP. Strategi Grup Bakrie dalam kasus Lapindo tidak berhenti di situ, setelah melalui proses negosiasi panjang Minarak Labuan pun berhasil mengakuisisi andil Medco Energi (pada Maret 2007) dan Santos (Desember 2008) di Blok Brantas. Alhasil, begitu masuk tahun 2009, Blok Brantas sudah berada sepenuhnya dalam kendali Grup Bakrie, melalui Minarak Labuan (Novenanto 2013: xi).

Tidak banyak orang, termasuk saya, yang tahu secara pasti tentang posisi dan keterlibatan Minarak Labuan dalam kasus Lapindo. Kebanyakan korban, peneliti, jurnalis, pejabat, ataupun aktivis hanya familiar dengan ‘Minarak’ karena nama itu merujuk pada ‘Minarak Lapindo Jaya’ (MLJ), sebuah perusahaan yang baru dibentuk Lapindo khusus untuk melakukan pembayaran kepada korban ‘dalam peta’.

Publik – termasuk saya, sebelumnya – memahami bahwa MLJ ini didirikan untuk merespons Perpres 14/2007, untuk memudahkan mekanisme pembayaran “ganti-rugi” pada korban. Alasan yang paling mendasar adalah Lapindo adalah perusahaan asing, didirikan dan terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, yang menurut undang-undang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli tanah di Indonesia, cf. Batubara & Utomo 2012. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran dokumen, ada satu hal menarik yang jarang terungkap di media massa maupun di ruang publik lain, yaitu sebuah fakta bahwa MLJ sudah berdiri sebelum Perpres 14/2007 keluar. Bahkan, kesepakatan antara Lapindo dan MLJ tentang penyerahan penanganan pembelian tanah dan bangunan korban ‘dalam peta’ pada MLJ sudah sebelum peta area terdampak dirilis. Disposisi tanggung jawab terhadap korban itu dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) No AGR-041/LGL/2007 tertanggal 21 Maret 2007 (Sari 2014: 4). Ini berarti sehari sebelum PAT dirilis, pada 22 Maret 2007.

Sayang, saya tidak bisa melacak kapan tepatnya MLJ didirikan (informasi semacam ini perlu dicari dengan melakukan penelusuran ke lembaga pemerintahan yang mengurusi pendaftaran perusahaan baru), namun yang penting bagi catatan ini adalah sebuah fakta bahwa telah terjadi pergeseran relasi kuasa antara korban Lapindo dan Grup Bakrie: dari yang sebelumnya korban berinteraksi langsung dengan Lapindo, menjadi korban berinteraksi dengan MLJ.

Dalam prosesnya transaksi dengan warga, MLJ hanya mau melakukan transaksi dengan korban yang bisa menunjukkan bukti hak atas tanah dan bangunan yang sudah terendam lumpur dan menolak korban yang tidak memiliki bukti tersebut. Bagi warga yang tidak memiliki bukti hak atas aset mereka, MLJ memaksakan opsi ‘cash and resettlement’ ke Kahuripan Nirvana Village (KNV). Rupanya, MLJ telah melakukan kesepakatan internal dengan Mutiara Masyhur Sejahtera (MMS), perusahaan pengembang KNV. Intinya, MMS berkewajiban untuk menyediakan rumah baru bagi korban lumpur Lapindo di KNV dan MLJ berkewajiban untuk membayar segala biayanya.

Tidak jelas kapan kesepakatan antara MLJ dan MMS itu terjadi, namun, menjelang jatuh tempo pembayaran sisa 80 persen, pada tanggal 25 Juni 2008, MLJ berhasil ‘membujuk’ (untuk tidak mengatakan ‘memaksa’) para korban ‘tanpa sertifikat’ yang tergabung dalam GKLL (Gabungan Korban Lumpur Lapindo) untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyelesaian sisa pembayaran dengan mekanisme ‘cash and resettlement’ ke KNV. Dari enam butir kesepakatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman itu yang paling menarik adalah pernyataan yang merupakan penegasan sikap bahwa MLJ ‘tidak akan melaksanakan pembayaran cash and carry kepada warga korban lumpur yang bukti kepemilikan Petok D/Letter C/SK Gogol dalam kondisi dan situasi apapun’ (Butir 5). Untuk korban dengan kondisi demikian, MLJ memberlakukan mekanisme ‘cash and resettlement’, barter dengan rumah baru di KNV.

Tidak semua korban sepakat dengan Nota Kesepahaman antara MLJ dan GKLL tersebut. Sejumlah korban yang tetap menuntut pembayaran sisa aset dengan mekanisme ‘cash and carry’ menggabungkan diri dalam Geppres (Gerakan Pendukung Peraturan Presiden). Kelompok ini melihat mekanisme ‘cash and resettlement’ melanggar Perpres 14/2007 yang secara jelas mencantumkan kewajiban Lapindo untuk membayar dengan mekanisme tunai, ‘cash and carry’ dan, sejak saat itu, korban ‘dalam peta’ terbelah menjadi dua kelompok besar: ‘cash and carry’ dan ‘cash and resettlement’.

Berbarengan dengan terbelahnya korban ‘dalam peta’ muncul relasi kuasa baru yang melibatkan aktor baru, yaitu: MMS, perusahaan pengelola KNV. Karena nilai aset yang bervariasi, MMS menawarkan beberapa tipe rumah yang berbeda agar korban dapat memilih unit rumah dengan harga yang sesuai dengan nilai sisa asetnya. Selain itu, MMS juga menerapkan suatu kondisi bahwa bila nilai sisa aset korban melebihi harga sebuah rumah baru di KNV, MMS akan mengembalikan sisanya (susuk), namun bila nilai aset tidak mencukupi harga sebuah rumah baru di KNV korban harus membayar selisihnya. Ikatan semacam ini membuat kelompok ‘cash and resettlement’ tidak lagi terikat dalam relasi kuasa dengan MLJ, melainkan dengan MMS, pengelola KNV, dan dalam prosesnya MMS akan menagih hak mereka pada MLJ.

Kewajiban yang belum tuntas

Untuk korban yang bersikeras dengan mekanisme ‘cash and carry’, pada Desember 2008, MLJ menyatakan akan membayar mereka dengan mekanisme cicilan bulanan sebesar Rp 30 juta per berkas, yang kemudian direvisi menjadi Rp 15 juta per berkas. Namun, memasuki tahun 2013, MLJ menghentikan secara sepihak pembayaran cicilan tersebut. Menyikapi hal ini, korban pun mulai melakukan aksi demonstrasi. Para korban ini pun mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU No. 15 Tahun 2013 tentang APBN Perubahan 2013. Inti dari permohonan kelompok korban ini adalah telah tindak diskriminatif yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok korban ‘cash and carry’. Dalam APBN Perubahan 2013, pemerintah hanya mencantumkan pelunasan pembayaran kompensasi bagi korban ‘di luar peta’ dan dengan demikian berarti tidak bertanggung jawab atas korban ‘dalam peta’ dari kelompok ‘cash and carry’.

Gugatan korban diajukan pada 19 September 2013 dan dikabulkan oleh MK melalui Putusan No. 83/PUU-XII/2013 yang dibacakan pada 26 Maret 2014. Sekalipun banyak korban menyambut ‘kemenangan’ itu, putusan MK itu telah menimbulkan multitafsir dan masih belum final mengingat para korban harus menunggu regulasi baru yang memfasilitasi pelaksanaan putusan itu. Kabar terakhir, Menteri PU, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPLS, memberi ultimatum pada MLJ untuk segera menuntaskan tanggung jawabnya sebelum 30 Juni 2014, sebagai responsnya terhadap keputusan itu (JPNN.com, 29 Mei 2014), akan tetapi sampai hari ini belum juga ada tanda bahwa MLJ akan segera melunasi kewajibannya tersebut.

Selama ini, pemerintah, khususnya BPLS, berdalih bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menengahi konflik antara kelompok ‘cash and carry’ dan MLJ terkait belum tuntasnya pembayaran ganti-rugi tersebut. Alasan naif yang meluncur adalah pemerintah, dalam hal ini BPLS, hanya bertanggung jawab atas korban “di luar peta” sehingga apa yang terjadi dengan korban ‘dalam peta’ bukanlah urusan pemerintah melainkan Lapindo (seperti diatur dalam Perpres 14/2007) dan oleh karena itu tidak ada payung hukum yang mengatur pemerintah untuk bertanggung jawab juga atas kelompok ini.

Para pejabat pemerintah yang naif itu hanya sekadar mengingatkan Lapindo untuk segera melunasi pembayarannya, tanpa pernah bisa (atau tidak mau[?]) menghukum Lapindo yang sudah secara kasat mata telah melanggar peraturan yang ditetapkannya. Tentunya, setelah putusan MK keluar, kita bertanya-tanya: apakah pemerintah akan benar-benar melakukan intervensi terhadap relasi kuasa antara kelompok ‘cash and carry’ dan MLJ? Jika ya, bagaimana bentuknya intervensi itu? Jika tidak, otoritas politik macam apa lagi yang dapat menjamin nasib para korban tersebut?

Sampai saat ini, perhatian publik terhadap perkembangan kasus Lapindo lebih terfokus pada relasi kuasa antara korban Lapindo dari kelompok ‘cash and carry’ dan MLJ seputar kapan perusahaan itu akan membayar lunas para korban ini. Belakangan, persoalan sertifikat aset korban di KNV mulai mencuat ke permukaan seiring dengan semakin banyaknya aksi massa yang mengangkat hal tersebut. Salah satu pemicunya adalah, berdasarkan kesepakatan awal dengan kelompok korban ‘cash and resettlement’, MMS berjanji akan memberikan sertifikat tanah dan bangunan di KNV pada korban setelah setahun mereka menandatangani kontrak dengan MMS. Namun, sampai April 2014, dari seluruh 2.151 berkas korban, baru 332 berkas yang disahkan BPN dan 75 berkas yang sudah tuntas dan diserahkan pada korban (vivanews.co.id, 4 April 2014), yang menunjukkan betapa lambatnya proses sertifikasi aset di KNV. Banyak korban berpendapat bahwa pembayaran terhadap kelompok ‘cash and resettlement’ belumlah 100 persen tuntas sampai sertifikat tanah dan rumah di KNV sampai ke tangan mereka.

Dari seluruh rangkaian fakta tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa proses pembayaran ganti-rugi pada korban Lapindo, baik dari kelompok ‘cash and carry’ maupun kelompok ‘cash and resettlement’, belum semuanya tuntas. Selama ini, perhatian publik lebih terfokus pada kelompok ‘cash and carry’ karena relasi kuasa yang terjadi antara kelompok ini dan MLJ lebih kentara dan cenderung konfliktual. Tentunya, hal ini membuat relasi kuasa antara kelompok ‘cash and resettlement’ dan MMS menjadi sedikit terabaikan. Padahal ada problem laten, terkait dengan sertifikasi aset di KNV, yang menandakan bahwa pembayaran ganti-rugi bagi kelompok ini – yang dilakukan dengan mekanisme barter – pun belumlah tuntas. Namun, sekali lagi ‘uang’ (bagi kelompok ‘cash and carry’) seolah-olah lebih menarik di mata publik dibandingkan ‘sertifikat’ (bagi kelompok ‘cash and resettlement’) – sekalipun keduanya sebenarnya tidak lebih dari ‘lembaran kertas’.

Transisi Relasi Kuasa Antara Grup Bakrie dan Korban Lapindo

Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Memperluas horizon, mengurai kompleksitas

Pada titik ini, kita perlu kembali pada penggalan informasi yang terlontar dalam berita Jakarta Post yang dikutip di awal tadi. Berita tersebut menjawab sebagian kecil dari pertanyaan yang beredar selama ini, ‘darimanakah modal MMS untuk mendapatkan lahan untuk KNV dan membangun seluruh unit rumah yang diperuntukkan bagi korban Lapindo itu?’ Jawabnya, ‘dari Minarak Labuan!’

Sebelum ini, saya masih yakin bahwa MMS yang mengelola KNV itu merupakan unit usaha Grup Bakrie namun terlepas sepenuhnya dari Minarak Labuan. Penggalan informasi dalam berita Jakarta Post tersebut membuka satu misteri di balik kompleksitas relasi kuasa antara Grup Bakrie dan korban Lapindo, yaitu tentang keterlibatan Minarak Labuan dalam kasus Lapindo.

Transaksi saham MMS tersebut memunculkan pertanyaan besar, khususnya di kalangan pelaku ekonomi. Berdasarkan laporan harian Trimegah Securities tanggal 4 Juli 2014 (unduh di sini), kita mendapat informasi bahwa untuk membiayai akuisisi saham MMS itu, Bakrieland harus menjual Epicentrum Walk (senilai Rp 297 milyar) dan tiga hektar tanah di Rasuna Episentrum (senilai Rp 869 milyar) ke Bumi Serpong Damai (BSD), satu unit usaha properti milik Grup Sinarmas. Menurut analisis Trimegah itu, langkah Bakrieland tersebut – melepas tanah tiga hektar di Rasuna Epicentrum untuk mengakuisisi MMS dan mengelola tanah seluas 500 hektar di Sidoarjo – bukanlah sebuah langkah yang menguntungkan. Akan tetapi, saya melihat bahwa pilihan pahit itu terpaksa diambil Grup Bakrie karena membutuhkan tanah di Sidoarjo itu sebagai salah satu strateginya untuk melancarkan kewajiban pada korban Lapindo. Tentunya perlu penelusuran lebih lanjut untuk melacak keputusan tersebut dalam konteks persaingan bisnis antar elite bisnis kelas kakap: Grup Bakrie vs. Grup Sinarmas.

Jika kita jeli mencermati berita tersebut, maka kita menemukan fakta menarik bahwa nilai transaksi akuisisi saham Minarak Labuan di MMS oleh Bakrieland (Rp 3,1 triliun) kurang lebih setara dengan nilai ganti-rugi yang sudah dibayarkan MLJ pada korban ‘dalam peta’ per 16 Desember 2013 (Rp 3,049 triliun).

Kesamaan nominal ini membawa imajinasi saya kembali pada proses konversi saham Lapindo dari EMP ke Minarak Labuan pada pertengahan 2008 (lihat diskusi di atas). Saya kemudian bertanya-tanya: apakah yang terjadi dalam transaksi antara Minarak Labuan dan Bakrieland atas saham MMS adalah proses yang serupa dengan transaksi antara Minarak Labuan dan EMP atas saham Lapindo? Dalam artian begini, dalam transaksi dengan EMP, Minarak Labuan telah sebelumnya memberikan pinjaman pada EMP. Sebagai usahanya mengembalikan hutangnya itu, EMP mengkonversinya menjadi saham atas Lapindo dan, sebagai hasilnya, Lapindo beralih kepemilikan ke Minarak Labuan. Nah, dalam transaksi saham MMS, pertanyaannya kemudian: motif apa yang mendorong Bakrieland untuk pada akhirnya mengakuisisi saham perusahaan properti tersebut dari Minarak Labuan?

Dari transaksi tersebut, kita bisa menarik konklusi sederhana bahwa keterlibatan Minarak Labuan dalam kasus Lapindo melampaui sekadar memberi pinjaman pada Lapindo terkait pembiayaan tindakan mitigatif awal semburan lumpur, namun juga menjamin pembayaran ganti-rugi pada korban Lapindo. Selama ini, mekanisme pembayaran itu berlangsung dengan dua cara: pembayaran tunai (cicilan bulanan pada kelompok korban ‘cash and carry’) dan barter (rumah baru di KNV pada kelompok korban ‘cash and resettlement’).

Dengan melihat mekanisme itu, kita dapat melihat bahwa selama ini Minarak Labuan – melalui dua anak perusahaannya, MLJ dan MMS – telah berperan sebagai aktor utama yang merepresentasikan Grup Bakrie dalam berhadap-hadapan dengan korban Lapindo. Jika MLJ berinterelasi dengan kelompok ‘cash and carry’, maka MMS berinterelasi dengan kelompok ‘cash and resettlement’.

Yang kemudian relevan saat ini, membaca berita Jakarta Post tersebut, adalah sebuah fakta bahwa transaksi saham MMS, yang berarti peralihan kepemilikan MMS dari Minarak Labuan ke Bakrieland Development, menandai untuk sekian kalinya pergantian aktor yang merepresentasi Grup Bakrie untuk berhadap-hadapan dengan korban Lapindo, khususnya kelompok ‘cash and resettlement’.

Merangkai mosaik kasus Lapindo

Harus diakui, usaha mengurai kompleksitas relasi kuasa korban Lapindo dan Grup Bakrie bukanlah hal yang mudah. Selain karena banyaknya aktor yang terlibat dalam kasus Lapindo, informasi yang tentangnya hadir sering kali secara sporadis dalam bentuk penggalan-penggalan di pelbagai waktu dan ruang yang berbeda. Catatan ini ditulis untuk tujuan mengurai kompleksitas kasus Lapindo dengan memusatkan perhatian pada relasi kuasa yang terbentuk antara korban Lapindo dan Grup Bakrie, yang dimulai dari penggalan informasi yang dihadirkan dalam berita Jakarta Post. Hal ini membuat saya semakin yakin bahwa historiografi (penulisan sejarah) tentang kasus Lapindo disusun berdasarkan keterputusan-keterputusan informasi yang menyebar di ruang publik.

Menyusun historiografi tentang kasus Lapindo ibarat merangkai mosaik yang gambar utuhnya tidak pernah kita ketahui. Kesulitan itu ditambah dengan sebuah kenyataan bahwa kepingan-kepingan mosaik itu ada yang jelas terlihat, namun banyak yang tersembunyi dan sering kali tercampur dengan kepingan mosaik dari gambar yang lain. Hal semacam ini, pada satu sisi, usaha semacam itu membutuhkan keuletan, energi, kesabaran, dan ketahanan tingkat tinggi. Pada sisi lain, kita dihadapkan pada sebuah ketidakpastian tentang kapan usaha semacam itu akan purna sehingga kita akan menjumpai gambaran seutuhnya tentang kasus Lapindo yang kompleks ini? Tentunya, pertanyaan semacam ini perlu dilihat sebagai sebuah tantangan, ketimbang hambatan, untuk merangkai mosaik kasus Lapindo.***

Penulis adalah sosiolog budaya yang meneliti soal kasus Lumpur Lapindo

Kepustakaan:

Novenanto, A. 2013. ‘Menguak ketertutupan informasi kasus Lapindo.’ Dalam Membingkai Lapindo: Pendekatan Konstruksi Sosial atas Kasus Lapindo (ed) A. Novenanto, v–xviii. Jakarta & Yogyakarta: MediaLink & Kanisius.

Sari, R. A. 2014. ‘Problematik yuridis pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema “cash and resettlement” di Perumahan Kahuripan Nirvana Village, Sidoarjo.’ Jurnal Novum Vol. 2, 1–12.