SEBAGAIMANA gen yang merupakan materi dasar penyusun kehidupan fisik, meme adalah unsur dasar yang membentuk kehidupan mental dan kebudayaan. Ketakutan dan amarah –demikian dalam perspektif memetika — merupakan meme yang paling subtil, halus dan primordial. Meme ketakutan ini mencuat dikarenakan situasi krisis tertentu yang dianggap membahayakan. Demikian kira-kira digambarkan Richard Brodie (1996) dalam karyanya Virus of the Mind: The New Science of the Meme.

Meme ketakutan tentu tidak selalu terungkap secara eksplisit dalam hidup sosial, di media massa atau linimasa, karena bisa jadi ketakutan itu terepresi oleh rasa takut itu sendiri. Akan tetapi, meme — demikian dijelaskan Richard Dawkins (1976) dalam The Selfish Gene – mampu berkembang, bereplikasi, menyebar, menular dari individu ke individu melalui stimulasi informasi tertentu. Berkembangnya meme, dalam hal ini ketakutan, tidak distimulasi oleh informasi dengan kualitas benar atau salah, baik atau buruk, berguna atau tidak berguna, melainkan apakah informasi yang diterima itu mengancam atau tidak mengancam.

Kendati ketakutan tidak secara eksplisit diungkapkan ke publik, bukan berarti ketakutan tidak ada atau tidak terjadi, malah sebaliknya, tanpa disadari justru sedang bergerak dan berkembang cepat.

Kemenangan Jokowi dalam pilpres lalu dan dinamika politik pasca pilpres, sesungguhnya bisa kita cerna melalui perspektif memetika ini.

Jujur, sederhana, pekerja keras serta prorakyat sesungguhnya bukan aspek kualitatif yang mendorong mayoritas masyarakat memilih dan memenangkan Jokowi sebagai Presiden RI ke-7. Aspek di atas hanyalah informasi tentang Jokowi yang kemudian masyarakat menjadikannya bahan baku pertimbangan rasional – dari sekian banyak aspek lainnya – untuk memilih Jokowi. Namun, hal itu belum bisa menjelaskan secara lebih fundamental apa yang sangat kuat mendorong masyarakat memilih Jokowi, bukan Prabowo.

Masyarakat lebih memilih Jokowi karena didorong oleh kondisi bersama yang bersifat pra-reflektif dan lebih mendasar, yakni rasa takut. Rasa takut yang berkembang adalah takut akan potensi kebahayaan yang mengancam kualitas kehidupan bersama. Dalam konteks pilpres, ketakutan yang terjadi adalah bayangan munculnya kembali otoritarianisme yang mengancam kebebasan publik — yang selama lebih dari satu dekade — dirayakan masyarakat negeri ini.

Data treking media online dari Indonesia Indicator (I2) — periode Maret-Juli 2014 – dalam pemberitaan tentang kampanye hitam terkandung 11.996 ekpose tentang Jokowi, sedangkan nama Prabowo dalam pemberitaan tentang kampanye hitam hanya mencapai 5.068 ekspose. Artinya, ekpose Jokowi dua kali lipat lebih besar ketimbang Prabowo. Bisa dikatakan bahwa sesungguhnya pencitraan yang menakutkan lebih banyak dilekatkan kepada Jokowi daripada Prabowo. Namun, secara memetis, tampaknya bayangan bangkitnya otoritarianisme yang melekat pada sosok Prabowo terekam sebagai informasi ancaman yang lebih nyata dan menakutkan daripada isu komunis, antek asing, non-muslim dan lainnya yang dialamatkan pada Jokowi.

Berita Prabowo memarahi wartawan, insiden melempar ponsel,[1] serta rekam surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyatakan Prabowo terlibat dalam penculikan dan penghilangan paksa sejumlah aktivis di tahun 1998, makin memberi daging dan menubuhkan ketakutan publik akan bayangan kembalinya otoritarianisme itu. Pemberitaan ini memberikan bayangan yang efek ketakutannya lebih konkret di benak publik. Katakanlah, misalnya, bayangan jidat benjol dan muka berdarah akibat timpukan ponsel lebih terasa mengerikan daripada pemberitaan Jokowi antek asing dan komunis yang masih abstrak.

Ketakutan tidak otomatis menjadikan individu maupun kelompok menjadi ciut dan penakut. Malahan yang terjadi bisa sebaliknya, mampu membangun daya keberanian dan kreativitas — yang tak diperkirakan sebelumnya – untuk melawan. Bertebarannya meme politik yang berseliweran di media sosial, yang sangat kocak mengocok perut namun efektif mendegradasi citra lawan politik, merupakan satu bukti adanya transformasi dari rasa takut menjadi daya kreatif perlawanan. Bayang-bayang kekuasaan otoriter tidak lagi ditakuti, namun ditertawai secara kolektif.

Transformasi rasa takut menjadi energi perlawanan yang kreatif ini tidak lepas dari sekelompok orang yang secara sukarela mengorganisir diri dan melakukan gerakan kolektif mendukung Jokowi. Kolektivitas politik inilah yang kemudian dikenal sebagai relawan. Perannya sangat riil dan vital di tengah mesin partai politik tersendat menjalankan peran memobilisasi konstituennya.

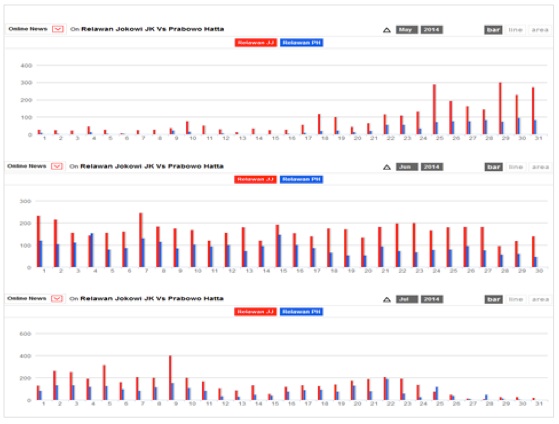

Bukti adanya kontribusi besar dari relawan dapat dicermati dari bagaimana secara kontinyu relawan membanjiri media massa dengan informasi tentang kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka mendukung Jokowi. Selama periode 18 Mei – 9 Juli 2014, tercatat 10.878 pemberitaan tentang relawan Jokowi yang tersebar di 197 online. Jumlah ini dua kali lebih besar daripada pemberitaan tentang relawan Prabowo-Hatta yang hanya mendapatkan 5.475 pemberitaan.

Di linimasa, situasi terlihat lebih kontras. Dalam kurun waktu yang sama, partisipasi relawan Jokowi- mencapai 455.285 tweets, membenamkan partisipasi relawan Prabowo-Hatta yang hanya mampu mengangkat 34.878 tweets. Kekuatan relawan Jokowi sepuluh kali lipat partisipasinya lebih tinggi daripada relawan Prabowo-Hatta.

Pengalaman ketakutan publik yang bertransformasi menjadi gerakan sosial di atas, pada dasarnya merupakan memeplexe)[2] yang bisa dibaca sebagai gejala bagaimana memetika ketakutan yang dibangun melalui volume informasi tertentu bertransformasi menjadi bangunan etika tertentu, yaitu etika ketakutan.

Sekilas etika ketakutan menjadi sebuah istilah yang ganjil dalam pemahaman kita. Namun bagi Hans Jonas tidak demikian. Ketakutan bukan sekadar kondisi psikologis yang negatif, melainkan merupakan sebuah sikap etis yang harus dikembangkan guna mengantisipasi kondisi masa depan. Etika Ketakutan dari Jonas ini tidak bertolak dari pertanyaan apa yang harus kita lakukan, akan tetapi dengan membayangkan suatu kengerian kemungkinan terjadinya petaka besar yang menghancurkan kehidupan bersama Bayang-bayang tentang petaka ini, kata Jonas, harus menjadi sesuatu yang wajib disadari manusia.

Mencermati kondisi politik terkini, memetika ketakutan ini gejalanya tampak masih berkembang di masyarakat. Sejauh dicermati melalui penelusuran media massa maupun linimasa, memetika ketakutan bergerak dan berkembang melalui informasi tentang UU Pilkada dan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen yang berpotensi menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Pada tingkat tertentu, memetika ketakutan yang digerakkan melalui informasi ini sudah bertransformasi menjadi gerakan etis – yang sekali lagi — dibangun oleh relawan yang selama ini menjadi salah satu pilar bagi kemenangan Jokowi-JK.

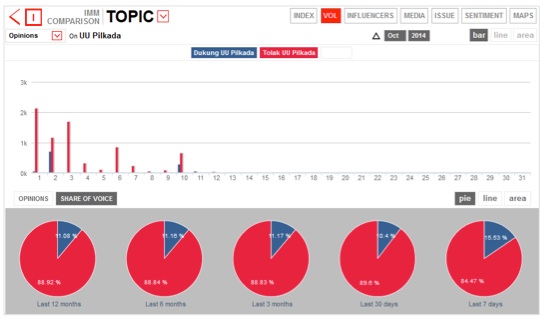

Pada grafik terlihat, di linimasa gerakan penolakan terhadap UU Pilkada masih sangat dominan. Dalam seminggu terakhir tercata 6.512 tweets tentang penolakan UU Pilkada. Akan tetapi, yang perlu dicermati, dalam seminggu terakhir pergerakannya cenderung tidak konsisten dan melemah.

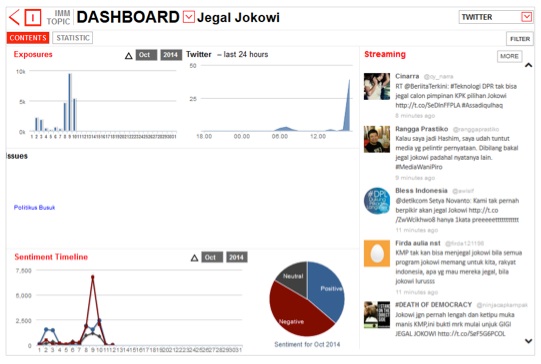

Sementara kekhawatiran akan terjadinya gerakan elit menjegal dan memakzulkan Jokowi-JK dalam seminggu terakhir cenderung menguat. Dalam seminggu terakhir, tercatat 20.743 tweets tentang penjegalan atau pemakzulan Jokowi.

Yang menjadi pertanyaan sekarang sejauh mana gerakan menolak UU Pilkada serta menolak pemakzulan ini menjadi gerakan sosial yang besar sebagaimana gerakan dukungan terhadap Jokowi ketika pilpres?

Dalam perspektif memetika ada dua kemungkinan. Jika naiknya UU Pilkada dan pemakzulan ini menyebar dan diterima publik sebagai informasi (baca: pengalaman) yang mengancam kehidupan bersama, maka arus dukungan publik yang lebih massif untuk menolak UU Pilkada akan terjadi. Pada gilirannya, gerakan penolakan ini akan efektif. Namun, jika secara memetis kebijakan ini diterima bukan sebagai informasi yang mengancam kehidupan bersama, maka gerakan ini tidak lebih dari gerakan yang akan menciptakan guncangan politik sesaat. ***

Penulis aktif di Indonesia Indicator (i2)

————

[1] http://www.tempo.co/read/news/2014/04/29/078574071/PPP-Tarik-Dukungan-Prabowo-Lempar-Ponsel

[2] Susan Blackmore (1999), dalam bukunya The Meme Machine, menjelaskan memeplexes are group of memes that comes together for mutual advantage.