SEKARANG semua sudah jelas. Setelah melakukan berbagai macam manuver dan akrobat politik, hasilnya adalah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang menyokong Joko Widodo-Jusuf Kalla kalah total dalam semua lini pertarungan di parlemen. Koalisi ini terbukti tidak mampu melawan Koalisi Merah Putih (KMP) pimpinan Prabowo Subianto.

Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menjadi minoritas yang menentukan. Secara cerdik dia mengambil posisi di tengah dan menunggu di tikungan untuk mengambil kesempatan yang paling baik. Politicking yang dilakukan oleh Yudhoyono, walaupun sangat buruk dan tidak elegan, telah berhasil memojokkan kubu Jokowi-Kalla. Melihat reaksi yang muncul, presiden yang sangat hati-hati menjaga citranya ini justru kehilangan semua credential sebagai seorang demokrat. Padahal, credential itulah yang selama ini dengan susah payah ia bangun.

Ada dua hal yang sangat penting diperlihatkan dalam proses pemilihan pimpinan di DPR dan MPR ini. Pertama, Yudhoyono berhasil memegang kendali atas semua percaturan politik ini. Dia berhasil menjadikan ‘netralitas’nya (yang siapapun tahu bahwa itu hanya pura-pura belaka) sebagai senjata. Dia dan Partai Demokrat akhirnya menjadi penentu dalam mengalahkan koalisi pendukung Jokowi-Kalla. Di DPR, Yudhoyono berhasil mendudukkan kerabat istrinya, Agus Hermanto, menjadi Wakil Ketua DPR. Sementara anaknya, Edhie Baskoro (Ibas) menjadi Ketua Fraksi. Di MPR, bekas menteri kehutanan di Kabinet Yudhoyono, Zukifli Hassan dari PAN berhasil menjadi Ketua. Zulkifli Hassan adalah besan Amien Rais, pendiri PAN. Sementara PAN sendiri saat ini dipimpin oleh pengusaha yang terjun ke dunia politik, Hatta Rajasa. Untuk memperumit lagi masalah, Hatta Rajasa adalah besan dari Yudhoyono.

Kedua, PDIP sekali lagi membuktikan diri sebagai partai yang pandir dalam hal mengelola kekuasaan. Mereka tidak pandai membangun koalisi. Mereka kemaruk dalam transaksi politik. Mereka tidak pandai berhitung, khususnya dalam hal siapa yang mendapat apa dan seberapa besar. Mungkin karena partai ini terlalu lama dikangkangi oleh seorang pemimpin yang mengelola kekuasaannya di dalam partainya, sama seperti Kim Il Sung atau Kim Jong Uhn mengelola partai di Korea Utara. Singkat kata, koalisi yang dipimpin PDIP dan dimaksudkan untuk menjadi benteng bagi Jokowi-JK impoten dalam menghadapi Koalisi Merah Putih Biru (lambang Partai Demokrat).

Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Jokowi? Akankah pemerintahannya, seperti yang dikatakan oleh Amien Rais, hanya akan berumur setahun saja? Apakah administrasi pemerintahannya akan mampu mengimbangi segala macam penjegalan (obstructionism) dari partai-partai oposisi di parlemen, seperti yang secara gamblang dinyatakan oleh Hashim Djojohadikusumo dalam wawancaranya di harian The Wall Street Journal?

Banyak pesimisme dilontarkan kepada Jokowi-Kalla. Orang ragu apakah dia akan mampu bertahan dari gempuran ganas koalisi pimpinan Prabowo Subianto. Keraguan ini mungkin juga lahir karena mengingat apa yang pernah terjadi pada Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden Gus Dur naik ke kekuasaan karena manuver politik Poros Tengah, yakni koalisi partai-partai Islam pimpinan Amien Rais. Namun Poros Tengah juga yang menjatuhkan Gus Dur. Akankah hal ini berulang?Akankah Amien Rais kembali mampu memainkan peranan sebagai ‘the king maker’ seperti hampir dua dasawarsa yang lampau?

***

Keadaan di parlemen memang tidak menjanjikan untuk Jokowi-Kalla. Beberapa petinggi koalisi Prabowo sudah mengisyaratkan bahwa pertarungan akan terjadi di setiap lini dan menjadi bagian dari menu politik harian (day to day politics). Setiap kebijakan yang memerlukan persetujuan parlemen bisa dipastikan akan menjadi arena pertarungan politik. Jokowi dipaksa untuk melakukan transaksi politik hingga ke hal yang sekecil-kecilnya. Dia harus memberikan konsesi untuk meloloskan agenda-agenda politik dan ekonominya. Setiap proses legislasi harus dibarengi dengan pemberian konsesi-konsesi kepada partai-partai politik. Sangat mungkin bahwa konsesi-konsesi tersebut berupa kontrak dan proyek yang terkait dengan kroni-kroni partai-partai politik. Konsesi-konsesi inilah yang nantinya akan menjadi bagian dari politik eceran (retail politics).

Salah satu alasan mengapa koalisi Prabowo ini tidak pecah dan bahkan menguat adalah karena mereka menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan tanpa harus berada di dalam kekuasaan. Mereka memiliki kekuatan tawar menawar yang jauh lebih besar ketika mereka bersatu. Dengan bertindak kolektif, mereka mendapatkan apa yang tidak mereka dapati jika berjalan sendirian.

Ini adalah hal baru yang ditemukan oleh para politisi koalisi Prabowo. Harus diingat, koalisi ini dipimpin oleh orang-orang yang sudah kenyang makan asam garam dalam politik. Politisi seperti Akbar Tanjung, Setya Novanto, atau Fadel Muhamad misalnya, tidak saja sangat sangat paham akan bekerjanya lembaga-lembaga negara. Mereka juga kampiun dalam mensiasati sistem politik dan mengelak dari sistem hukum.

Ada dua hal yang menonjol dalam fenomena penguasaan Parlemen oleh kubu oposisi ini. Yang pertama adalah semakin menonjolnya peranan bos-bos partai. Kita melihat Yudhoyono adalah identik dengan Partai Demokrat, Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra, Megawati Sukarnoputri dan Puan Maharani dengan PDIP, Amien Rais dan Hatta Rajasa dengan PAN, Aburizal Bakrie dan Akbar Tanjung dengan Golkar, Surya Paloh dengan Nasdem, Wiranto dengan Hanura, dan lain sebagainya. Cengkeraman kekuasaan para bos ke dalam partainya sendiri ini memang bervariasi antara satu partai dengan yang lain. Prabowo, Megawati, Yudhoyono, Wiranto, dan Surya Paloh boleh dikatakan identik dengan partainya. Sementara partai seperti PPP memang tidak lagi dikuasai seorang bos setelah Surya Dharma Ali dilemahkan oleh tuduhan korupsi oleh KPK. Kita sudah menyaksikan peranan para bos partai ini ketika terjadi perturangan memperebutkan puncak pimpinan di DPR/MPR. Para bos yang tergabung dalam koalisi ini sangat berhasil menjadi ‘whip’ (pecut) yang mengendalikan suara partainya di parlemen.

Fenomena kedua adalah adanya kemungkinan pergeseran penguasaan sumber material partai-partai politik dari kementrian ke parlemen. Diperkirakan, koalisi Prabowo akan menyapu bersih semua kepemimpinan alat-alat kelengkapan parlemen. Mereka akan menguasai komisi-komisi yang, untuk sementara ini, diperkirakan akan berjumlah 11. Mereka juga diperkirakan akan menguasai ‘jalur duit’ Badan Anggaran serta badan-badan lain, seperti Badan Legislasi, Badan Urusan Kerja Sama Parlemen, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Menurut Tata Tertib DPR, calon pimpinan itu diajukan melalui sistem paket, seperti dalam pemilihan pemimpin DPR dan MPR. Jika koalisi Prabowo berhasil menguasai semua lini kepemimpinan di parlemen ini maka mereka akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya pemerintahan.

Penguasaan parlemen ini menjadi menarik karena partai-partai yang tergabung dalam kubu koalisi Prabowo juga tidak terlalu ngotot untuk mencari konsesi untuk mendapatkan kursi kementerian. Di masa lalu, partai-partai politik selalu berlomba-lomba mendapatkan portofolio suatu departemen karena dari situlah mereka bisa mengekstraksi keuntungan material untuk kepentingan mesin partai maupun kepentingan pribadi para bos partai. Kondisi ini sedikit banyak menyumbang pada ketidakmampuan Jokowi untuk memecah koalisi Prabowo dengan memberikan kursi menteri kepada partai-partai itu. Selain di pihak Jokowi sendiri memang ‘pelit’ untuk membagikan kursi-kursi yang terkategori paling basah untuk partai-partai ini. Jokowi, yang terpilih dengan mandat untuk bekerja secara professional, tentu tidak mudah untuk melakukan dagang sapi untuk posisi-posisi terpenting dalam kabinetnya ini.

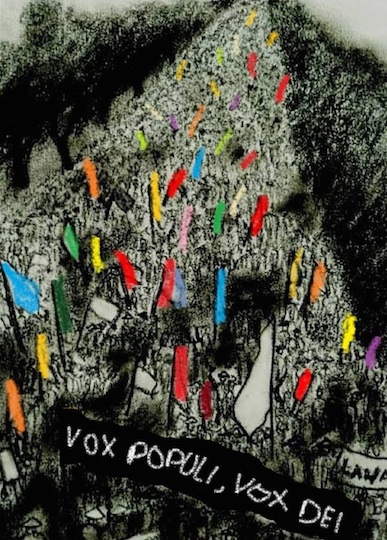

Foto diambil dari data.tribunnews.com

Foto diambil dari data.tribunnews.com

***

Akankah nasib pemerintahan Jokowi disuratkan untuk gagal? Saya menolak sama sekali gagasan tersebut. Keadaan di parlemen mungkin akan mempersulit pemerintahan Jokowi. Namun sesungguhnya keadaan ini juga memberikan peluang yang sangat besar bagi Jokowi untuk melakukan transformasi dan merombak struktur politik Indonesia. Jokowi berpeluang untuk memotong kekuasaan para bos partai, yang sebagian besar naik ke dalam lingkaran kekuasaan karena menjadi abdi Orde Baru. Dia berpeluang untuk memberikan suara yang lebih besar kepada massa-rakyat untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka sendiri dan terlepas dari segala macam kepentingan (vested-interest) para bos politik dan para kroninya itu.

Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh presiden Jokowi. Yang pertama adalah membangun koalisi ketiga. Dinamika politik akhir-akhir ini memperlihatkan dua koalisi yang ada tidak mampu memberikan sokongan kepada Jokowi. Koalisi Prabowo sudah jelas memiliki agenda penjegalan (obstructionism) di parlemen. Koalisi Indonesia Hebat jelas tidak memiliki kemampuan untuk mengamankan agenda-agenda Jokowi di parlemen. Untuk itu, Jokowi harus membangun kekuatan koalisi ketiga, sebuah koalisi yang benar-benar berbasiskan kekuatan popular, yakni koalisi massa-rakyat.

Menurut hemat saya, koalisi ini sangat berbeda dengan ‘people power’ yang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini. Ia juga harus lebih luas dari sekedar organisasi-organisasi voluntaristik atau organisasi-organisasi relawan yang banyak muncul semasa pemilihan presiden. Presiden Jokowi harus menghimpun potensi politik dari organisasi-organisasi yang memiliki kekuatan massa-rakyat yang riil seperti serikat-sekitar buruh, serikat petani, para pekerja di sektor informal, dan tentu saja, tetap memelihara mobilisasi kekuatan-kekuatan voluntaristik yang mendukungnya menduduki jabatan presiden.

Hal yang kedua adalah dengan selalu menarik garis perbedaan yang lebih tegas antara dirinya dengan para anggota parlemen. Mobilisasi kekuatan massa-rakyat harus dilakukan dengan serangkaian agenda kebijakan yang berorientasi kerakyatan akan memaksa anggota-anggota parlemen berhadapan langsung dengan massa-rakyat. Dia harus berani berjuang dan mempopulerkan agendanya di bidang kesehatan dan pendidikan. Dia juga harus berani menetapkan, tidak saja upah minimum kepada para buruh, tetapi juga upah yang adil. Dia harus berada di garis depan pada persoalan-persoalan hak-hak asasi dan berani menghadapinya tanpa pandang bulu.

Presiden Jokowi harus mampu menunjukkan kepada massa-rakyat perbedaan yang tegas antara dirinya sebagai ‘problem solver’ dengan para politisi yang yang lebih sering membikin masalah karena kepentingan-kepentingan yang mereka wakili. Singkatnya, ketika menghadapi kesulitan berhadapan dengan parlemen, presiden Jokowi harus kembali ke massa-rakyat.

Ketiga adalah kecepatan bergerak. Presiden Jokowi dikepung berbagai masalah warisan administrasi presiden Yudhoyono. Banyak ekonom meramalkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat. Laju investasi asing akan menyurut. Ekspor Indonesia, yang 60 persen adalah ekspor komoditi mengalami penurunan harga dan penurunan permintaan. Ini semua akan mempersulit pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Jokowi.

Untuk mengatasi hal ini, Jokowi harus bergerak cepat. Paling tidak dalam 30 hari pertama, pemerintahannya harus membuat kebijakan besar yang dampaknya juga besar untuk rakyat banyak. Jika dia memilih Jaksa Agung yang baik dan berani, misalnya, tidak ada salahnya mengumumkan berdirinya Pengadilan HAM Ad Hoc yang telah lama tertunda itu. Itu adalah contoh kebijakan besar yang akan membuat pencari keadilan merasa bahwa mereka diberi jaminan bahwa hukum akan ditegakkan di negeri ini. Dia juga harus segera membentuk Tim untuk mencari para aktivis yang hilang semasa akhir pemerintahan Suharto. Jokowi juga harus memberi perhatian kepada kasus pembunuhan Munir. Demikian pula, kebijakan-kebijakan besar dan drastis dalam bidang ekonomi juga harus dikeluarkan. Di samping menumbuhkan ekonomi, presiden Jokowi juga harus memikirkan secara serius soal melebarnya kesenjangan sosial. Administrasi pemerintahan Yudhoyono sudah meninggalkan sesuatu yang spektakular karena keberpihakannya dalam membantu yang kuat dan meninggalkan yang lemah.

***

Jokowi memiliki peluang besar menjadi presiden yang transformatif. Peluang ini sungguh sayang untuk dilewatkan. Saya kembali membalik-balik catatan sepuluh tahun yang lampau. Ternyata, terpilihnya Jokowi tidaklah terlalu istimewa, karena Yudhoyono ketika terpilih juga dihadapkan pada harapan yang membuncah seperti yang dihadapi oleh Jokowi sekarang ini. Seperti Jokowi, Yudhoyono juga dikelilingi oleh relawan-relawan. Pencalonannya sebagai presiden dilakukan oleh organisasi-organisasi relawan yang bermunculan bak jamur di musim hujan. Para artis (masih ingat yang dimobilisir oleh Sys NS?) juga berdiri dibelakang Yudhoyono. Saat itupun Yudhoyono adalah kandidat yang ‘lemah’ yang didzalimi oleh Presiden Megawati.

Yudhoyono memiliki peluang menjadi presiden yang transformatif. Saat itu, partainya, Partai Demokrat juga memiliki suara yang kecil di DPR. Pilihan untuk menjadi tokoh yang transformatif diabaikan oleh Yudhoyono. Dia memilih untuk melakukan transaksi politik. Dengan keahlian membagi-bagi portofolio kementrian dia membangun ‘koalisi.’

Sesungguhnya Yudhoyono tidak bertujuan untuk menjadi presiden yang transfromatif. Pengalaman dan referensi intelektualnya adalah Orde Baru. Sehingga, dipandang dalam sudut apapun sesungguhnya Yudhoyono menerapkan semua elemen ideologi Orde Baru dengan manipulasi demokratis. Ekonomi neoliberal yang dengan takzim diterapkan oleh para pembantunya adalah kelanjutan dari kebijakan ekonomi pada tahun 1980-90an. Demikian pula dengan kebijakannya mengatur hubungan sosial dan hubungan agama antar-penduduk. Sikapnya yang tidak peduli, atau bahkan mengorbankan minoritas seperti Ahmadiyah atau Syiah, juga tidak baru sama sekali karena rejim Orde Baru pun melakukan hal yang sama.

Menurut saya, jika ingin menjadi presiden yang transfromatif, Jokowi harus belajar kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden Gus Dur hanya berkuasa 1 tahun 9 bulan sebelum dia digulingkan secara konstitusional oleh Amien Rais cs. Dalam masa pemerintahannya yang pendek itu, sekalipun diwarnai mismanajemen dan amburadul karena tidak ada koordinasi, Gus Dur melakukan hal-hal transformatif yang besar, seperti mengembalikan hak kebudayaan dan politik orang Tionghoa, meminta maaf kepada korban-korban PKI, penghormatan kepada minoritas, suku –suku asli (indigenous people), toleransi kepada aspirasi rakyat Papua, dan lain-lain. Hasil dari sikap transformatif itu masih dirasakan hingga sekarang dan bahkan akan terus dirasakan bergenerasi yang akan datang. Ia bahkan masih didiskusikan hingga sekarang dan menjadi sumber inspirasi untuk kaum muda.

Saya tidak yakin Yudhoyono akan mewariskan nilai dan inspirasi kepada generasi dan kaum muda Indonesia, seperti yang diwariskan oleh Gus Dur.

Singkatnya ada dua tipe presiden yang bisa dipilih Jokowi: seperti Yudhoyono atau seperti Gus Dur. Kira-kira yang manakah yang akan dia pilih? Akan lebih mudah memilih yang pertama. Sepuluh tahun berkuasa dan menjadi daki sejarah.***