Sesungguhnya saya bingung membuat pengantar atas karya-karya Narpati Awangga a.k.a oomleo ini. Apa yang perlu dipengantari atau apa yang perlu dikomentari pada pernyataan-pernyataan yang tak masuk akal, kocak, sekaligus tak mungkin? Tapi di satu sisi, bisa pula terbersit di kepala, “Kok bisa mikir sampai situ ya?” ketika melihat karya-karya tersebut.

Tentu saja apa yang terjadi pada pilpres kemarin sudah kita ketahui belaka, terutama mengenai partisipasi yang muncul mengemuka untuk mendukung Jokowi-JK. Tak ketinggalan para artis dan seniman yang terjun bebas dalam kancah tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan kebanyakan pemilu, bahkan semua pemilu, di Indonesia sebelumnya. Atribut-atribut kampanye seingat saya jarang dikerjakan oleh seniman. Kalaupun ada, justru adalah atribut-atribut menentang pemilu. Barangkali Taring Padi adalah salah satu kelompok seniman yang pernah melakukan itu. Selebihnya, spanduk kampanye, poster, stiker, dsb dikerjakan oleh operator-operator di percetakan yang kebanjiran job kala pemilu (sila lihat kliping LKIP April).

Pada pilpres Juli 2014 kemarin hal itu menjadi berbeda. Secara sukarela para seniman, bahkan bisa dikatakan berlomba-lomba, membuat atribut-atribut kampanye. Memang saya sadar label seniman ini perlu dipertajam dan dipertegas: seniman yang bagaimana dan seniman seperti apa. Namun untuk kebutuhan pengantar ini, perdebatan tersebut saya kira ada baiknya ditunda terlebih dahulu. Yang jelas, karya-karya mereka tidak memiliki pola distribusi yang sama dengan atribut-atribut kampanye pada umumnya. Karena sifatnya yang sukarela dan spontan, karya-karya tersebut, dugaan saya, tidak digandakan dalam jumlah yang super besar dan disebarkan pada titik-titik strategis—walaupun barangkali memang ada beberapa yang demikian.

Penyebaran karya-karya para seniman di atas lebih banyak menggunakan media internet; entah Path, Twitter, Facebook, dsb. Sebut saja misalnya karya Agan Harahap dan oomleo ini. Dengan penyebaran yang demikian dan dalam sebuah euforia politik bersama, ‘kepengarangan’ para seniman itu pun pelan-pelan menghilang pada saat ‘di-share’ untuk kesekian kali. Ini lantaran tak ada penanda kepemilikan yang mereka cantumkan pada karya mereka tersebut. Hal ini berbeda misalnya dengan yang dilakukan Nobodycorp, kelompok yang selalu memberi penanda ‘kepengarangan’ di setiap karya mereka.

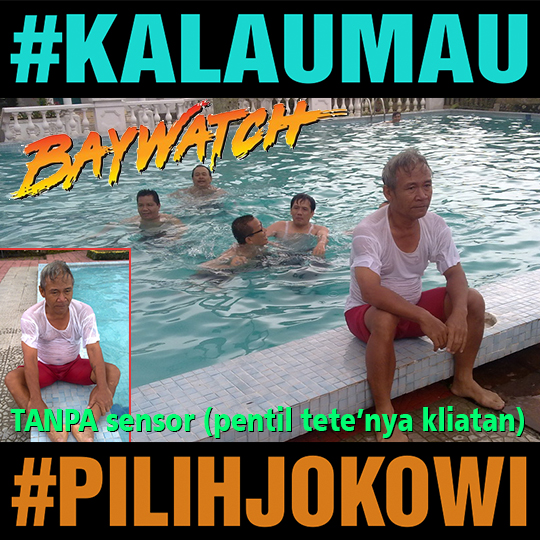

Kembali pada karya-karya oomleo, jika Anda mencari pesan moral pada karya itu, saya kira Anda akan kecewa. Tak ada pesan moral di sana! Apa yang bermoral dari kalimat ini misalnya, “#kalaumau usap-usap tete diri sendiri dan ayah-ibu menyetujui maka #pilihjokowi”? Atau kalau Anda hendak mencari sebuah janji kampanye, jangan harap oomleo mengakomodasi itu. Yah, memang ada semacam janji kampanye dalam karya-karyanya tersebut; bukan janji yang utopis melainkan memang sudah disadari tak mungkin terjadi. Ini misalnya, “#kalaumau vinyl The Beatles rilis di Garut #pilihjokowi”!

Tentu karya-karyanya yang kami tampilkan di sini akan membuat Anda tertawa. Oh, bisa saja geram, jika Anda sebangsa reporter pkspiyungan.org. Namun apa yang membuat kita bisa menertawakan hal tersebut sekaligus juga menerimanya?

Dalam pengalaman pemilu-pemilu yang lalu kita sudah tahu beberapa hal. Bahwasanya moralitas yang dijual oleh mereka yang berkampanye nyatanya isapan jempol belaka. Segala janji kampanye yang begitu manis diucapkan pada masa kampanye, kita tahu, pada hari kesekian para kandidat duduk di posisi yang mereka dambakan, menguap ke udara. Lantas, masih perlukah kita kampanyekan sesuatu yang demikian? Apalagi pada media kampanye yang kita buat sendiri sebagai sebuah partisipasi warga negara yang punya hak politik? Barangkali pesan lebih jauh yang bisa kita tarik dari karya-karya ini adalah bahwa kita tahu politik lebih sering menjual mimpi yang tetap menjadi mimpi. Kini saatnya kita meradikalkan mimpi tersebut pada titik kejenuhannya sehingga politik bisa kita bawa menuju hal yang lebih realistis.