PERDEBATAN tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI) kembali marak belakangan ini. Tak pelak lagi, salah satu sebabnya adalah karena dalam momentum pemilu ini, Prabowo sebagai salah satu capres yang dikenal mengangkat kebijakan nasionalisasi dan ekonomi kerakyatan, mencantumkan dalam dokumen Visi-Misinya tiga butir kebijakan yang mengadopsi MP3EI:

- Butir I.7: “Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan yang terintegrasi dengan pariwisata, properti, pendidikan, industri kreatif, jasa-jasa dan ritel komersial.”

- Butir III.1: “Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produktivitas pangan … disesuaikan dengan pengembangan koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).”

- Butir VI.1: “Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada 6 koridor ekonomi MP3EI.”

Pokok kedua dan ketiga secara eksplisit menyebut MP3EI sebagai pedoman kebijakan. Biarpun pokok pertama tidak demikian eksplisit, tetapi pengertian KEK dapat dirujuk kembali ke dokumen MP3EI sebagai upaya klasterisasi atau koridorisasi ekonomi dengan nafas MP3EI. Bagi mereka yang akrab dengan kajian Marxis, tentu pemandangan ini sangat aneh: bagaimana mungkin bicara kebijakan nasionalisasi dan ekonomi kerakyatan tetapi di sisi lain bicara MP3EI? Nalar macam apakah—kalau memang ada—yang bekerja di balik Visi-Misi itu? Dalam tulisan ini, saya tidak akan mengasumsikan terlebih dulu keakraban para pembaca dengan model analisis Marxian. Saya akan mengartikulasikan kritik imanen atas kebijakan MP3EI dari sudut pandang nalar ilmu ekonomi itu sendiri. Saya akan coba menunjukkan bahwa kebijakan neoliberal macam MP3EI, yang diselimuti aroma ‘kerakyatan’ oleh Prabowo, dapat dikritik melalui sudut pandang filsafat ilmu ekonomi pada umumnya. Dalam tulisan ini, bahkan nama ‘Marx’ pun tak akan kita temui. Tak perlu menggunakan meriam untuk membasmi nyamuk. Ini adalah uji coba dari apa yang saya sebut tempo hari sebagai artikulasi politik, yakni memajukan agenda Marxis setapak demi setapak melalui rumusan argumentatif yang dapat disepakati oleh kaum non-Marxis.

Sekilas tentang Nalar Metodologis dan Kebijakan Publik

Dalam karyanya yang sudah jadi klasik, Miriam Budiardjo mendefinisikan beleid atau kebijakan publik sebagai “suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.”1 Dalam pengertian ini, tidak mengemuka asal-muasal substantif dari “keputusan” yang dimaksud. Sebuah atau sehimpun kebijakan disebut sebagai kebijakan public, tidak hanya karena subjek dan objeknya berciri publik (negara sebagai subjek dan warga negara sebagai objek), melainkan juga karena muatannya bersifat publik. Apa yang dimaksud muatan di sini tak lain adalah substansi isi dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan publik tak pernah dapat dilepaskan dari gugus pengertian yang dihasilkan oleh orang banyak, yakni gugus pengertian yang bernama ilmu pengetahuan (science). Dalam arti ini, sebuah kebijakan berciri publik karena kebijakan tersebut memuat andaian-andaian keilmuan yang dikembangkan oleh masyarakat terpelajar. Dengan kata lain, ada andaian keilmiahan dari setiap kebijakan publik.

Bersama dengan adanya andaian keilmiahan di balik setiap kebijakan publik, terdapat pula masalah-masalah. Hal ini terjadi karena berbagai andaian yang berlaku dalam ilmu-ilmu kerapkali masih diperdebatkan kesahihannya. Andaian tertentu dapat menjelaskan fenomena tertentu, tetapi masih menyimpan sekelumit masalah lain yang belum terselesaikan. Dalam ranah ilmu-ilmu, masalah seperti itu dengan mudah dikesampingkan untuk sementara melalui langkah metodologis penggunaan klausa ceteris paribus: “dengan mengandaikan faktor-faktor lain konstan”, maka dapat disimpulkan bahwa teori x benar dan dapat menjelaskan rumpun fenomena y. Dengan kata lain, teori x benar jika dan hanya jika semua faktor lain “diasumsikan konstan” (ceteris paribus) dalam arti tidak berpengaruh pada fenomena yang mau dijelaskan. Adapun demikian, muncullah problem ketika hasil kerja ilmu seperti teori x di muka hendak dijadikan kerangka acuan perumusan kebijakan publik. Problem ini berakar pada perbedaan kondisi yang menjadi titik tolak kerja ilmuwan dan perumus kebijakan. Sementara ilmuwan dapat bekerja dalam kondisi lingkungan yang terkendali (controlled environment), baik secara harfiah dalam wujud laboratorium (untuk ilmu-ilmu alam) maupun secara metaforis dalam rupa penggunaan klausa ceteris paribus (untuk ilmu-ilmu sosial), para pengambil kebijakan berangkat dengan kondisi yang berbeda. Seorang perumus kebijakan ekonomi tidak bisa mengasumsikan begitu saja keseragaman tingkat pendidikan masyarakat atau angka kematian ibu melahirkan dalam rangka membangun model kebijakan ekonomi. Kondisi yang dihadapi perumus kebijakan adalah kenyataan sosio-historis yang tak bisa disulap menjadi “lingkungan yang terkendali” melalui intervensi laboratorium ataupun klausa ceteris paribus. Karenanya, pengambil-alihan begitu saja teori-teori yang dihasilkan ilmu-ilmu untuk keperluan perumusan kebijakan, tanpa menyadari masalah dalam andaian ilmu-ilmu tersebut, adalah langkah yang sarat dengan kekacauan metodologis yang efeknya akan terasa pada output, outcome dan impact kebijakan tersebut dalam kenyataan.

MP3EI sebagai Model Makro Kebijakan Ekonomi Indonesia

Sejak diberlakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kebijakan pembangunan di Indonesia tak lagi didasarkan atas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pada masa lalu, visi pembangunan terencana dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam rupa GBHN dan diimplementasikan oleh eksekutif melalui serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), yang dijalankan antara tahun 1969-1997, meliputi REPELITA I hingga (sebagian dari) VI. Amandemen yang dibuat selama masa Reformasi, khususnya amandemen terhadap Pasal 3 UUD 1945, telah menghilangkan kuasa MPR untuk merancang GBHN. Bersama dengan itu, hilanglah orientasi pembangunan jangka panjang nasional. Hal ini dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Hartarto Sastrosoenarto, dalam memoar yang memuat pandangannya tentang industrialisasi di Indonesia, merefleksikan hilangnya GBHN dan keperluan untuk menggantikannya dengan model perencanaan serupa.2 Perdebatan tentang perlu dibangun kembalinya GBHN juga berkembang di kalangan akademisi. Pada bulan September 2012, Pusat Studi Pancasila dari Universitas Gajah Mada, bekerja sama dengan MPR, mengadakan focus group discussion bertema “Reformulasi Model GBHN: Upaya Penyatuan sistem Pembangunan Nasional dan Daerah”.3

Kendati demikian, hilangnya GBHN tidak membuat Indonesia kehilangan pegangan perencanaan pembangunan sama sekali. Melalui UU No. 25 tahun 2004 tentang rencana pembangunan nasional, dirumuskanlah beberapa pokok program pembangunan dan institusi penopangnya. Perencanaan pembangunan setingkat REPELITA, kini dirumuskan ulang sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dengan alokasi waktu lima tahun. Sementara, RPJM ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berlangsung selama 25 tahun. Apabila MPR adalah pihak yang berwenang merumuskan GBHN, siapakah yang berwenang merumuskan RPJP? Dinyatakan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 21 dari UU tersebut: “Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.” Musrenbang adalah pihak yang punya wewenang untuk merumuskan RPJP: musrenbang daerah berwenang untuk merumuskan RPJPD, sementara musrenbang nasional berwenang untuk merumuskan RPJPN. Oleh karena keanggotaan musrenbang mencakup semua warga masyarakat tanpa kecuali, maka skema perencanaan yang diturunkan dari UU No. 25 tahun 2004 ini dapat dilihat sebagai model pembangunan ekonomi yang lebih demokratis.4 Artinya, terbuka ruang dimana masyarakat dapat mengintervensi secara politik, melalui gagasannya sendiri, jalan pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah sejak Orde Baru.

RPJPN hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat nasional berhasil dirumuskan pada tahun 2005 dan dibakukan ke dalam UU No. 17 tahun 2007 tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025”. Inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi seperangkat kebijakan operasional melalui Perpres No. 32 tahun 2011, dengan tajuk “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025”, atau yang umumnya dikenal sebagai MP3EI. Masterplan ini merupakan artikulasi dari rancangan pembangunan ekonomi yang dipercepat. Percepatan ini hendak diraih melalui pembesaran investasi asing dan pembatasan peran pemerintah. Dalam brosur empat bagian yang dilampirkan pada Perpres tersebut, didesakkan beberapa revisi secepatnya atas sejumlah aturan hukum yang dipandang menghambat percepatan pembangunan, antara lain:5

- Revisi atas UU & PP Keagrariaan dengan arah privatisasi tanah ulayat

- Revisi UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dengan arah privatisasi usaha penyediaan sumber daya listrik

- Revisi PP No. 38 tahun 2003 tentang Pembebasan Bea Masuk

- Percepatan revisi PP No. 62 tahun 2008 dengan arah peringanan pajak investasi

Revisi perundangan-undangan inilah, yang dalam kosakata dokumen MP3EI, disebut sebagai debottlenecking, yang sebetulnya hanyalah nama baru dari istilah lama: deregulasi.Dapat dilihat dari skema yang tertuang di dalam brosur tersebut bahwa MP3EI dilandasi oleh falsafah liberal yang mengutamakan pembukaan ruang sebesar-besarnya bagi modal asing demi suatu tata ekonomi yang efisien dan kompetitif. Efisiensi ekonomi, diandaikan di sini, akan tercipta manakala semua agen ekonomi dibiarkan bergerak seturut rasionalitas ekonominya. Ciri liberal dari kebijakan deregulasi dan privatisasi ini berakar pada andaian antropologi-ekonomisnya, yakni konsepsi tentang manusia ekonomi (homo economicus).

Falsafah liberal MP3EI mengemuka dengan jelas dalam arahan untuk membangun koridor ekonomi berbasis kewilayahan. Sebagaimana diuraikan oleh kajian Bappenas, strategi utama MP3EI adalah mengembangkan enam koridor ekonomi demi menciptakan “konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional”.6 Keenam koridor yang dimaksud dan fokus pembangunannya adalah sebagai berikut:

- Koridor Sumatera: hasil bumi dan energi

- Koridor Jawa: industri dan jasa

- Koridor Kalimantan: hasil tambang dan energi

- Koridor Bali-Nusa Tenggara: pariwisata dan pangan

- Koridor Sulawesi: hasil tani, perikanan, migas dan tambang

- Koridor Papua-Maluku: energi, pangan, perikanan dan tambang

Dengan kata lain, apa yang hendak disasar oleh para perumus kebijakan ini adalah pembagian kerja nasional berbasis kewilayahan. Ini diupayakan demi memacu daya saing Indonesia dalam perdagangan internasional. Strategi ini dapat dicirikan liberal sejauh salah satu ekspresi awal kebijakan liberal di Eropa dibasiskan pada pertimbangan mengejar keunggulan komparatif (comparative advantage), seperti digagas oleh David Ricardo.

Akhirnya, falsafah umum dari kebijakan MP3EI dapat kita eksplisitkan sejauh kita kontekskan pada proses amandemen Pasal 33 UUD ‘45. Arahan ke swastanisasi BUMN dan sumber hidup masyarakat dalam MP3EI, bertopang pada amandemen bercorak liberal atas Pasal 33 UUD ’45, yang pada mulanya dibentuk oleh gagasan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam rapat Tim Ahli Ekonomi dari Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR tahun 2002, terjadi perdebatan keras tentang perlu/tidaknya amandemen terhadap pasal tersebut.7 Syahrir, Sri Mulyani, Didiek J. Rachbini, dan lain-lain, mendukung perlunya perubahan terhadap Pasal 33, untuk mengakomodasi tuntutan global akan privatisasi. Sementara Mubyarto, ketua Tim tersebut, menolak upaya amandemen itu dengan argumen bahwa substansi Pasal tersebut sudah mencerminkan falsafah ekonomi Indonesia yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemerataan. Rapat tersebut berakhir dengan pengunduran diri Mubyarto sebagai ketua karena mayoritas anggotanya lebih sepakat dengan ide amandemen di muka. Alhasil, dalam bentuk yang telah diamandemen, Pasal 33 mengandung Ayat baru, yakni Ayat 4, yang menyatakan prinsip kebersamaan (alih-alih prinsip kekeluargaan)8 dan “efisiensi berkeadilan” sebagai kerangka acuan perekonomian Indonesia. Adapun konsep “efisiensi” sendiri utamanya lebih berkaitan dengan gagasan tentang mekanisme pasar, sebagai satu-satunya penjamin efisiensi ekonomi dan karenanya frase “efisiensi berkeadilan” nyaris tampak seperti sebuah oxymoron. Dengan demikian, amandemen atas Pasal 33 UUD ’45 dapat dikatakan telah menyediakan kerangka falsafah bagi kebijakan MP3EI yang berciri liberal. Dengan kata lain, jika hendak ditarik kesimpulan yang lebih umum, dapat dikatakan bahwa MP3EI yang dijamin oleh amandemen terhadap Pasal 33 diresapi oleh andaian tentang kebebasan sebagai kerangka acuan pembangunan ketimbang kesetaraan.

Berdasarkan uraian empiris tentang MP3EI di muka, kita telah menemukan dua pengandaian dasar ilmu ekonomi yang ikut masuk ke dalam pola pikir perumusan kebijakan publik. Kedua pengandaian tersebut adalah sebagai berikut: pertama, asumsi tentang “manusia ekonomi” dalam memandang keperluan bagi deregulasi; kedua, asumsi tentang “keunggulan komparatif” dalam argumen soal perlunya koridorisasi ekonomi. Kedua pengandaian ini akan saya kupas secara berturut-turut berdasarkan sejarah pemikiran yang melatarbelakanginya dan masalah-masalah inheren yang terkandung di dalamnya.

Pengandaian 1: Homo Economicus dan Masalah Deregulasi

Dalam literatur ekonomi-politik, dikenal istilah “manusia ekonomi” (homo economicus). Sosok yang dimaksud adalah individu pelaku ekonomi yang digerakkan oleh motif pengejaran kepentingan-diri (self-interest). Dalam konsepsi ini, diasumsikan bahwa motif pengejaran kepentingan-diri merupakan satu-satunya motif yang ada dalam kegiatan perekonomian manusia. Kendati gagasan tersebut sudah dibicarakan sejak era Yunani, Adam Smith lah yang pertama kali membawanya ke dalam kerangka penalaran ekonomi yang sistematis. Dalam Wealth of Nations, Smith menulis:

“Bukanlah dari kebaikan hati sang tukang daging, peramu minuman atau tukang roti kita mengharapkan santap malam kita, melainkan dari perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Kita menghaturkan diri kita tidak terhadap kemanusiaan mereka, melainkan terhadap rasa cinta-diri mereka, dan jangan pernah berbicara pada mereka tentang keperluan-keperluan kita, melainkan tentang keuntungan-keuntungan mereka.”9

Interaksi antar manusia dalam ranah ekonomi, sebagaimana dinyatakan dalam kutipan di muka, tidak terjadi pada aras hubungan interpersonal antar manusia dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Dalam ranah ekonomi, apa yang relevan hanyalah bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dipandang sebagai agen-agen yang membawa kepentingan-dirinya masing-masing dan mengevaluasi situasi berdasarkan kepentingan-diri tersebut.

Kepentingan-diri merupakan unsur utama pembentuk “rasionalitas ekonomi”. Dalam kajiannya tentang rasionalitas, Maurice Godelier menunjukkan pertanyaan utama yang dipermasalahkan dalam hal rasionalitas ekonomi: “Bagaimanakah semestinya agen-agen ekonomi mesti bertindak dalam sistem ekonomi tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan sendiri?”10 Dalam pertanyaan tersebut, kepentingan-diri mengemuka dalam “tujuan-tujuan” yang ditetapkan agen ekonomi. Oleh karenanya, rasionalitas ekonomi tidak lain mengacu pada metode tindakan yang paling optimal dalam rangka mewujudkan kepentingan-diri. Seseorang dapat dikatakan rasional secara ekonomis apabila (1) ia bertindak sesuai dengan kepentingan-dirinya dan (2) tindakannya diwujudkan secara optimal, dalam arti meraih pencapaian kepentingan-diri tertinggi dengan biaya terendah.

Konsepsi tentang rasionalitas ekonomi inilah yang membentuk sesosok makhluk yang dinamai para ekonom sebagai “manusia ekonomi” (homo economicus) atau kerap juga disebut rational economic man. Manusia ekonomi adalah agen ekonomi yang bergerak sepenuhnya atas dasar kepentingan-diri dan metode aktivitasnya diatur berdasarkan rasionalitas ekonomi. Model antropologi-ekonomis tentang homo economicus ini mengemuka, antara lain, dalam Hukum Gossen Kedua, yang menyatakan bahwa seorang agen ekonomi akan terus menukarkan dua jenis komoditas sampai pada suatu titik dimana nilai komoditas terakhir sama dengan nilai komoditas yang hendak diperoleh, dengan kata lain, sampai ketika tak ada lagi pemenuhan kepentingan-diri yang dapat dicapai lewat pertukaran itu.11 Oleh karena hukum ini demikian berpengaruh pada teori-teori ekonomi selanjutnya (misalnya, dalam hukum variasi utilitas dalam ekonomika William Stanley Jevons yang kemudian beranak-pinak ke dalam tradisi ekonomi Neoklasik), kita dapat memperkirakan betapa besarnya pengaruh asumsi tentang homo economicus dalam ilmu ekonomi modern. William Stanley Jevons, seorang pelopor ekonomi modern, bahkan sampai mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan rasionalitas manusia ekonomi, yakni konsepsi tentang ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mengkaji cara “memaksimalkan kebahagiaan dengan membeli kenikmatan pada tingkat ongkos rasa sakit yang terkecil.”12

Pengertian kepentingan-diri, rasionalitas ekonomi serta manusia ekonomi bukan hanya spekulasi yang dikerjakan para ekonom di waktu senggang. Pengertian tersebut tertanam di dalam dasar ilmu ekonomi dan mengemuka dalam hampir setiap detail teori ekonomi spesifik yang diajukan para ekonom. Contoh paling klasik dari fungsi konsep kepentingan-diri dalam penalaran praktis ekonomi ditunjukkan oleh Adam Smith dalam teorinya tentang “harga alamiah” (natural price). Harga alamiah adalah harga yang sepenuhnya ditentukan oleh jumlah sewa, upah kerja dan laba, serta mengesampingkan faktor-faktor kontinjen akibat kesenjangan antara penawaran dan permintaan komoditas. Smith berargumen bahwa harga macam inilah yang akan menjadi tendensi jangka panjang dari semua harga komoditas. Inilah yang dirangkum Smith dalam Hukum Nilainya.

Andaikan sekantung peniti memiliki harga alamiah Rp. 500 dan memerlukan dua jam kerja untuk memproduksinya, sementara sepotong baju memiliki harga alamiah Rp. 2000 dan memerlukan 8 jam kerja untuk memproduksinya. Andaikan bahwa harga alamiah dan harga pasarnya identik. Sekarang andaikan bahwa karena kenaikan permintaan akan peniti, harga pasarnya menjadi Rp. 1000. Kenaikan ini akan menyebabkan para pelaku industri garmen beralih ke industri peniti. Sebabnya karena dengan dua jam kerja mereka dapat menghasilkan Rp. 1000 dibandingkan dengan delapan jam kerja yang hanya menghasilkan Rp. 2000. Namun, kenaikan ini tidak akan bertahan lama karena penawaran peniti akan membanjiri pasar dan akibatnya menurunkan harga pasarnya sehingga memaksa para industrialis untuk keluar dari industri peniti dan kembali ke industri garmen. Akibatnya, harga pasar peniti dan baju kembali identik dengan harga alamiahnya. Dengan kata lain, ada tendensi kembalinya fluktuasi harga akibat kesenjangan penawaran-permintaan ke ‘ongkos produksi’ atau harga alamiah. Fenomena inilah yang ditangkap Smith dalam Hukum Nilainya yang terkenal bahwa harga alamiah “adalah harga pusat yang mana harga semua komoditas secara terus-menerus bergravitasi [gravitating]padanya.”13

Melalui ilustrasi penalaran praktis ekonomi dalam rupa Hukum Nilai di muka, dapat kita lihat betapa pentingnya peran yang dimainkan oleh asumsi tentang kepentingan-diri dan rasionalitas ekonomi. Harga aktual komoditas tidak akan “bergravitasi” ke harga alamiahnya, apabila, seandainya para pelaku industri garmen tidak digerakkan oleh motif pencarian kepentingan-diri, sebuah motif yang membimbingnya untuk, dalam ilustrasi di muka, mengalihkan investasinya ke industri peniti yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, Hukum Nilai mengandaikan berlakunya asumsi homo economicus sebagai satu-satunya jenis agen ekonomi yang ada di kenyataan agar Hukum tersebut berlaku secara aktual. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi dalam kenyataan, maka Hukum tersebut tak dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan harga aktual. Inilah batas dari andaian tentang manusia ekonomi.

Andaian tentang kepentingan-diri juga berlaku dalam hal kebijakan ekonomi yang lebih umum. Argumen Smith tentang invisible hand—yakni bahwa pasar yang tidak diintervensi secara sepihak oleh kepentingan politik akan secara spontan menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal—sejatinya juga diturunkan dari asumsi kepentingan-diri. Hal ini sudah diketahui, bahkan oleh Bernard Mandeville, jauh sebelum Smith. Dalam Fable of the Bees, Mandeville menulis bahwa “Yang terburuk dari masyarakat banyak justru menyumbang bagi kebaikan umum.”14 Yang ia maksudkan tak lain adalah kepentingan-diri. Kendati si tukang daging, petani, tukang roti, dan setiap anggota masyarakat ekonomi bekerja berdasarkan kepentingan masing-masing secara egoistis, asalkan semuanya berkompetisi bebas dalam pasar persaingan sempurna dan pemerintah dengan kepentingan politiknya tidak melakukan intervensi di sana-sini, justru alokasi sumber daya dalam situasi seperti ini akan optimal dan pertumbuhan ekonomi terwujud.

Dengan gampang dapat kita lihat bagaimana argumen seperti di muka itu sangat mudah digunakan untuk mendukung kebijakan deregulasi. Apabila dengan kepentingan-diri masing-masing agen-agen ekonomi di pasar dapat menciptakan distribusi kekayaan yang optimal dan pertumbuhan ekonomi, sementara intervensi politik atas pasar akan mengganggu “tatanan spontan” itu, maka satu-satunya tugas pemerintah di lapangan ekonomi adalah undur-diri. Dalam konsepsi ini, pemerintah diharapkan fungsinya sebatas menyediakan kepastian hukum (atau dalam ungkapan yang kerap diulang: “menegakkan rule of law”) agar bisnis berjalan lancar dan tidak semestinya merecoki substansi perekonomian itu sendiri dengan kebijakan yang menguntungkan sebagian pihak, seperti memberi insentif bagi usaha kecil, memonopoli sumber daya penting melalui BUMN, menghapuskan bea masuk bagi hasil industri luar negeri biarpun itu akan menghancurkan industri dalam negeri, dan sebagainya. Hal ini, dalam andaian homo economicus, justru akan merusak kesetimbangan yang tercipta secara spontan dari mekanisme pasar. Singkatnya, pemerintah mestinya mengadopsi falsafah kebijakan “biarkan saja” (laissez-faire). Konsekuensinya, pemerintah mesti menjalankan deregulasi (menghapus aturan-aturan yang merintangi gerak spontan pelaku ekonomi) dan semua bentuk monopoli negara terhadap sumber daya ekonomi mesti dihapuskan. Kebijakan privatisasi BUMN hanyalah salah satu muara dari argumen semacam ini.

Masalahnya kemudian, tatanan ekonomi yang konon tercipta secara spontan dari agen-agen ekonomi dengan kepentingan-dirinya ini nyatanya bertopang pada klausa ceteris paribus tersembunyi. Dalam model invisible hand Smithian, misalnya, terdapat tidak kurang dari tiga invisible assumptions ini:

- Berlakunya pasar persaingan sempurna

- Adanya pemilikan informasi yang simetris antar agen

- Berlakunya reproduksi tak hingga atas komoditas

Ketiga asumsi ini berlaku sebagai syarat dari penyimpulan Smithian yang akan diringkas sebagai PS berikut:

- PS: “jika perekonomian digerakkan oleh kepentingan-diri masing-masing agennya, maka alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi yang optimal akan tercapai”

Dengan demikian, kita memperoleh tiga proposisi berikut:

- Jika 1, maka PS benar

- Jika 2, maka PS benar

- Jika 3, maka PS benar

Akan tetapi, kita dengan mudah dapat menunjukkan bahwa dalam perekonomian aktual asumsi 1, 2 dan 3 tidak selalu, atau bahkan jarang, berlaku. Berikut ini, saya tampilkan tiga kontra-asumsi yang sangat mudah dijumpai di kenyataan:

- 1* Berlakunya kartel dan monopoli

- 2* Adanya perbedaan tingkat informasi antar agen

- 3* Ketidakmungkinan reproduksi tak hingga atas komoditas akibat faktor ekstra-ekonomis

Kontra-asumsi 1*, 2* dan 3* ini adalah asumsi yang berlaku dalam kenyataan sehari-hari. Dalam perekonomian aktual, kerapkali terjadi industri besar yang mencapai titik tertentu dapat memperoleh akses ke produksi komoditas dari hulu ke hilir. Kerapkali juga terjadi, jika bukannya malah selalu, agen ekonomi yang satu memiliki informasi yang berbeda tentang kondisi pasar dibanding agen ekonomi yang lain. Demikian juga dalam hal asumsi 3*, tidak ada komoditas yang dapat direproduksi sampai tak hingga karena batas-batas reproduksi dikondisikan oleh batas-batas ekologis dan kondisi ekologis tidaklah selentur kondisi sosial.15 Dengan memasukkan kontra-asumsi ini dalam penyimpulan tentang PS, maka kita memperoleh hasil berikut”

- a* Jika 1*, maka PS keliru

- b* Jika 2*, maka PS keliru

- c* Jika 3*, maka PS keliru

Namun asumsi keilmuan yang melandasi paradigma debottlenecking dalam kebijakan MP3EI adalah sebagai berikut:

- I. Jika 1, 2 dan 3, maka PS benar

- II. MP3EI benar jika dan hanya jika PS benar

- III. Jadi, jika 1, 2 dan 3 benar, maka MP3EI benar

Konsekuensinya, apabila a*, b* dan c* benar, maka kita akan memperoleh argumen berbasis kenyataan aktual yang melawan paradigma debottlenecking MP3EI seperti berikut:

- I* Jika 1*, 2* dan 3*, maka PS keliru

- II* MP3EI keliru jika dan hanya jika PS keliru

- III* Jadi, jika 1*, 2* dan 3*, maka MP3EI keliru

Demikianlah telah kita perlihatkan masalah-masalah dasar dari Pengandaian 1, yakni asumsi homo economicus. Selanjutnya kita akan melangkah lebih jauh mempersoalkan pengandaian yang lain dari MP3EI, yakni asumsi keunggulan komparatif.

Pengandaian 2: Keunggulan Komparatif dan Masalah Koridorisasi Ekonomi

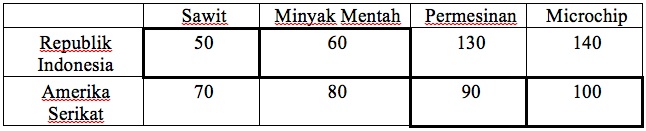

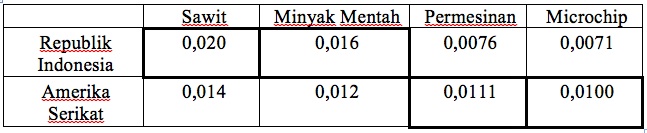

Dalam risalah The Principles of Political Economy and Taxation, David Ricardo mengajukan argumen yang baru pada masanya tentang perdagangan luar negeri.16 Andaikan Inggris dan Portugal sama-sama mampu memproduksi baju dan anggur. Akan tetapi, Inggris dapat memproduksi anggur dengan tenaga 120 orang per tahun dan baju dengan 100 orang per tahun, sementara Portugal dapat memproduksi anggur dengan tenaga 80 orang per tahun dan baju dengan 90 orang per tahun. Hal ini dapat direpresentasikan dalam skema berikut:

Ricardo berargumen bahwa kendati Portugal sudah unggul dalam hal produksi baju terhadap Inggris (dengan rasio inefisiensi 9 : 10), tetapi ia jauh lebih unggul dalam hal produksi anggur (dengan rasio 2 : 3). Oleh karenanya, akan lebih menguntungkan bagi Portugal apabila ia mengabaikan produksi baju dan mengerahkan tenaga kerjanya khusus untuk produksi anggur. Lantas, dengan keuntungan dari perdagangan anggurnya dengan Inggris, ia dapat mengimpor lebih banyak baju ketimbang kalau ia hanya memproduksinya sendiri.17 Demikian pula Inggris. Akan lebih menguntungkan bagi Inggris apabila ia fokus pada produksi baju untuk keperluan ekspor ke Portugal dengan mengabaikan produksi anggur karena komoditas itu dapat diimpor dari Portugal berdasarkan keuntungan hasil ekspor baju. Fokus produksi yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak inilah yang digambarkan dalam kotak dengan cetak tebal dalam skema di muka. Posisi-posisi diagonal itulah yang dalam literatur ekonomi sampai hari ini disebut sebagai keunggulan komparatif (comparative advantage).

Paradigma keunggulan komparatif ini ikut mempengaruhi perumusan kebijakan MP3EI. Hal ini dapat kita lihat secara eksplisit dalam penekanan yang diberikan pada koridorisasi ekonomi seperti dinyatakan dalam dokumen MP3EI: “Koridor Ekonomi Indonesia menekankan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional maupun global.”18 Kendati di situ disebutkan penekanan juga pada keunggulan kompetitif (competitive advantage), yang sejatinya merupakan strategi yang terfokus pada produksi komoditas bernilai tertinggi, nyatanya kebijakan koridorisasi ekonomi yang telah kita lihat justru lebih condong ke paradigma keunggulan komparatif. Hal ini nampak dari fokus produksi di enam koridor ekonomi yang sebagian besar masih berfokus pada industri ekstraktif (migas dan energi) serta produksi barang primer (hasil bumi). Hanya satu koridor yang meluangkan fokusnya pada industri, yakni Jawa. Kita dapat membaca fenomena kebijakan ini sebagai arahan yang dibimbing oleh ideal keunggulan komparatif ketimbang keunggulan kompetitif.

Sebagai sebuah paradigma kebijakan ekonomi, keunggulan komparatif bukannya selalu buruk. Paradigma ini sangat menguntungkan bagi negara industri maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Paradigma ini hanya buruk untuk negeri dengan industri yang masih balita (infant industry) seperti Indonesia. Untuk melihat masalah dari paradigma ini, kita dapat menggambarkan sebuah skenario hipotetis seperti Ricardo. Andaikan Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memproduksi kelapa sawit, minyak mentah, permesinan dan microchip dengan kemampuan produksi hipotetis seperti berikut (dalam satuan per tenaga kerja per tahun):

Dalam skema ini, rasio inefisiensi produksi sawit, minyak mentah, permesinan dan microchip untuk Indonesia dan Amerika Serikat berturut-turut adalah 5 : 7, 3 : 4, 13: 9 dan 7 : 5. Dengan kata lain, tingkat keunggulan komparatif Indonesia untuk masing-masing komoditas itu berturut-turut adalah sebagai berikut:

Dapat kita lihat bahwa selisih keunggulan komparatif terbesar bagi Indonesia ada di sawit (0,006) dan minyak mentah (0,004), sementara bagi Amerika Serikat ada di permesinan (0,003) dan microchip (0,002). Jika dilihat sekilas, nampaknya menguntungkan bagi Indonesia bila ia fokus pada produksi sawit dan minyak mentah saja sembari melepaskan industri alat-alat berat dan microchip dengan pertimbangan bahwa kedua komoditas terakhir dapat diimpor melalui sisa laba dari ekspor sawit dan minyak mentah.

Ekonom Robin Hahnel mempersoalkan dampak penggunaan paradigma keunggulan komparatif bagi negara dunia ketiga atau setidaknya negara dengan industri yang kurang maju ketika berhadapan negara industri maju. Apabila konsekuensi dari paradigma keunggulan komparatif adalah arahan untuk berfokus pada cabang ekonomi tradisional dari sebuah negeri (sektor ekonomi dimana negeri tersebut telah lama berkecimpung), maka ketika diterapkan ke negara dunia ketiga arahan ini akan mengemuka sebagai arahan untuk terus berkubang pada fase pra-industrial.19 Ini sama seperti mempropagandakan “keunggulan komparatif” dari kebodohan: bahwa orang bodoh tidak mudah stres dibanding orang pandai (karena orang bodoh, per definisi, tidak berpikir)dan hal itu merupakan keunggulan komparatif yang mesti terus dipelihara. Akibat jangka panjangnya, negara dengan industri yang masih balita akan terus tergantung pada negara industri maju. Lebih jauh lagi, ketergantungan ini akan berubah menjadi ketundukan absolut manakala cadangan sumber daya alam (seperti migas) yang dimiliki negara tersebut habis. Ketundukan semacam ini tidak akan terjadi seandainya sejak awal negara tersebut tidak membasiskan diri paradigma keunggulan komparatif, yakni dengan terus mengupayakan industrialisasi, sehingga ia akan berada pada posisi yang lebih baik manakala sumber daya migas yang dimilikinya lenyap.

Ha-Joon Chang, seorang ahli ekonomi pembangunan, menawarkan perspektif sejarah kebijakan yang juga kritis terhadap paradigma keunggulan komparatif. Ia melihatnya dalam kait-kelindan dengan arahan Konsensus Washington, tentang perlunya deregulasi dan privatisasi. Dalam bacaan Chang, yang banyak dipengaruhi oleh ekonom proteksionis abad ke-19, Friedrich List, paradigma keunggulan komparatif sejatinya hanyalah alat yang digunakan negara industri maju untuk merintangi langkah negara dunia ketiga dan negara berkembang untuk memasuki fase industrialisasi. Negara industri maju mempropagandakan visi keunggulan komparatif karena, di satu sisi, mereka membutuhkan bahan baku dari negara dunia ketiga sekaligus, di sisi lain, tak hendak membiarkan negara dunia ketiga berkembang menjadi pesaingnya dalam hal industri. Untuk itu, negara industri maju mengadvokasi pentingnya perdagangan bebas, penurunan atau bahkan penghapusan bea masuk, agar komoditas manufakturnya yang bernilai tambah tinggi itu dapat merajai pasar dunia ketiga dan menutup perkembangan industrial negara-negara dunia ketiga tersebut. Atau dalam perspektif Friedrich List yang patut dikutip agak panjang:

Adalah sebuah kecerdikan yang demikian umum bahwa ketika seseorang telah mencapai puncak kejayaan, ia menendang tangga yang melaluinya ia telah sampai ke puncak, sehingga membuat orang lain kehilangan alat untuk mengejarnya. Di sinilah terletak rahasia dari doktrin kosmopolitis Adam Smith […]. Setiap negeri yang melalui pajak proteksionis dan pembatasan navigasi telah melambungkan kekuatan manufaktur dan navigasinya demikian rupa sehingga tak ada negeri yang dapat berkompetisi secara bebas dengannya, tidak dapat melakukan hal yang lebih bijak ketimbang membuang tangga ini dan mengkhotbahkan kepada negeri lain akan keunggulan perdagangan bebas serta mengumumkan dalam suasana pertobatan bahwa selama ini ia telah melangkah di jalan yang salah dan sekarang untuk pertama kalinya telah berhasil menemukan kebenaran.20

Dengan kata lain, List hendak mengatakan bahwa negeri-negeri yang kini menganjurkan perdagangan bebas dan pembebasan bea masuk adalah negeri-negeri yang beberapa waktu sebelumnya membentengi diri dengan kebijakan proteksionis. Lalu apakah keterkaitan antara diskursus proteksionisme versus perdagangan bebas ini dengan paradigma keunggulan komparatif? Kaitannya adalah bahwa paradigma itu hanya mungkin dikumandangkan oleh negeri yang tak lagi risau akan kemampuan industrialnya dalam bersaing di perdagangan bebas. Sejarah formasi kebijakan anti-proteksionis seperti itulah yang dikupas oleh Chang.

Dalam data statistik Paul Bairoch yang dikutip Chang, terlihat bahwa kebijakan tarif masuk yang tinggi untuk barang-barang manufaktur diberlakukan oleh Inggris pada tingkatan tertinggi di tahun 1820 (dengan kisaran 45-.55 persen nilai komoditas), disusul Amerika Serikat (dengan kisaran 35-45 persen), jauh di atas Jerman (8-12 persen), Belgia dan Belanda (6-8 persen) dan pada tahun 1875, Amerika Serikat memimpin dengan tarif masuk antara 40-50 persen nilai komoditas, kisaran yang masih berlaku sampai tahun 1931.21[3] Dari statistik ini, dapat disimpulkan bahwa penghapusan Corn Law di Inggris (penghapusan bea masuk untuk komoditas agrikultur) yang diidealisasikan sebagai momen historis berdirinya tata ekonomi liberal, nyatanya mengandaikan prasyarat tradisi proteksionis yang tak kurang kokohnya. Dengan demikian, terlihat dengan terang bahwa tuntutan mutlak untuk beralih ke sistem perdagangan bebas dan rezim keunggulan komparatif bagi negara-negara dunia ketiga terdengar seperti himbauan untuk deindustrialisasi. Pengandaian 2 tentang keunggulan komparatif yang menjustifikasi koridorisasi ekonomi dalam nalar MP3EI, ternyata mengandaikan prakondisi historis yang belum tentu dipenuhi oleh Indonesia.

Kita telah melihat dua asumsi problematis yang menjadi dasar kebijakan MP3EI, entah disadari atau tidak oleh para perumusnya. Asumsi pertama berkenaan dengan andaian kepentingan-diri yang diterjemahkan ke dalam konsepsi tentang efisiensi ekonomi berbasis rasionalitas ekonomi dan homo economicus. Di sini diasumsikan bahwa apabila para pelaku pasar dibiarkan bekerja mengikuti kepentingan-diri masing-masing akan tercipta sebuah sistem alokasi sumber daya dan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Dari sini kemudian disimpulkan bahwa peran pemerintah yang terbaik dalam kondisi seperti itu adalah dengan hanya menyediakan kepastian hukum tanpa merecoki substansi perekonomian itu sendiri. Telah kita lihat bahwa sebetulnya, terdapat setidaknya tiga asumsi tersembunyi di balik penyimpulan ini, yakni berlakunya pasar persaingan sempurna, distribusi informasi yang simetris antar agen dan ketereproduksian tak hingga terhadap komoditas. Oleh karena ketiga asumsi ini sulit dipenuhi dalam kenyataan aktual, maka penyimpulan argumen di muka ke dalam kebijakan debottlenecking MP3EI patut dipertanyakan kembali.

Asumsi kedua berkaitan dengan penggunaan paradigma keunggulan komparatif dalam menyokong gagasan tentang koridorisasi ekonomi. Di sini diasumsikan bahwa setiap negeri mesti mengerahkan tenaga produktifnya untuk memproduksi jenis komoditas yang memiliki tingkat keunggulan komparatif tertinggi dengan mengorbankan produksi komoditas jenis lain. Ketika paradigma ini diterjemahkan ke dalam kebijakan koridorisasi ekonomi dalam dokumen MP3EI, yang mengemuka adalah kelanjutan dari potret kolonial tentang Hindia Belanda sebagai sumber bahan mentah (dengan rasio industri di koridor Jawa banding hasil bumi dan migas di seluruh koridor lain sebesar 1 : 5). Melalui kajian Robin Hahnel dan Ha-Joon Chang, ditunjukkan bahwa paradigma tersebut bermasalah. Paradigma ini utamanya menghasilkan efek yang melumpuhkan bagi proses industrialisasi dunia ketiga. Dengan arahan untuk setia pada produksi komoditas unik masing-masing negeri, paradigma ini mendorong negara-negara dunia ketiga untuk terus mengekspor hasil bumi dan migas dan mengimpor barang manufaktur. Ketika paradigma ini ditawarkan bersama dengan arahan untuk penghapusan kebijakan proteksionis, akibatnya bagi negara-negara dunia ketiga jadi berlipat ganda: industri di negara-negara itu tak lagi mungkin bersaing dengan industri negara maju yang komoditasnya membanjiri pasar domestik dengan harga murah akibat dihapusnya bea masuk. Selain itu, paradigma ini secara historis bermasalah karena keberlakuannya mensyaratkan prakondisi sejarah kebijakan proteksionis yang telah mentradisi (seperti di Inggris dan Amerika Serikat).

Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa problem pengandaian mendasar dari MP3EI sebagai model makro kebijakan ekonomi di Indonesia dewasa ini adalah ketidakpekaan pada asumsi. Ada sejumlah asumsi implisit di balik pengandaian keilmuan yang tak sempat dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Pola pikir yang tidak peka asumsi ini mengemuka dalam dua bentuk:

- Kurang pahamnya para perumus kebijakan kita terhadap cara kerja keilmuan yang mengandalkan klausa ceteris paribus dalam membangun teori. Dengan kata lain, lenyapnya nalar metodologis.

- Kurang pahamnya para perumus kebijakan kita terhadap kesejarahan dari sebuah permasalahan dalam ilmu-ilmu. Dengan kata lain, lenyapnya nalar historis.

Ketidakpekaan asumsi pertama mengemuka ke dalam Pengandaian 1, sementara ketidakpekaan kedua mewujud ke dalam Pengandaian 2. Telah kita periksa bahwa kedua pengandaian itu bermasalah. Perbaikan proses berpikir dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia mendatang, karenanya, mensyaratkan pengertian yang memadai atas kedua nalar di muka.

Hilangnya kedua nalar di muka menyebabkan kekacauan metodologis yang luar biasa dalam perumusan kebijakan publik. Dengan mengabaikan cara kerja asumsi keilmuan, sejatinya para perumus kebijakan, termasuk para perumus Visi-Misi Prabowo-Hatta, telah memaksakan asumsinya sendiri ke dalam kenyataan yang ia hadapi. Ketidakpekaan pada asumsi dan pengabaian cara kerja keilmuan inilah yang menjelaskan mengapa Prabowo, dapat secara ajaib menyejajarkan MP3EI dan ekonomi kerakyatan. Keajaiban seperti ini adalah produk dari kegagalan berpikir. Sebuah kebijakan semestinya dirumuskan menurut kenyataan itu sendiri dan asumsi keilmuan hanya memegang peran heuristik, sebagai alat bantu, bukan potret kenyataan sesungguhnya.

Sebuah analogi mungkin akan menyampaikan duduk perkaranya secara lebih mengena. Data kemiskinan per September 2012 versi BPS (hasil Susenas Maret 2012) menyebutkan bahwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp.259.520, terdapat 11,66 persen penduduk miskin di Indonesia. Andaikan sekelompok perumus kebijakan ditugaskan untuk memberantas kemiskinan. Dengan membuat asumsi sendiri bahwa garis kemiskinan berada pada level Rp.100, tiba-tiba mereka menemukan bahwa angka kemiskinan mencapai 0 persen. Lantas mereka tampil dalam press release sambil mengabarkan bahwa mereka telah berhasil memberantas kemiskinan di Indonesia. Inilah potret ekstrem dari kekacauan metodologis yang bersarang dalam kebijakan MP3EI: kekacauan akibat mengelirukan asumsi dan kenyataan, akibat kegagalan membedakan antara kemiskinan-dalam-asumsi dan kemiskinan-riil. Ketika temuan spektakuler ini ditindaklanjuti dengan penghapusan semua subsidi karena sudah tidak ada lagi orang miskin yang membutuhkan subsidi, maka kerancuan yang jenaka di muka berubah jadi menyedihkan: gagal membedakan antara memberantas kemiskinan dan memberantas orang miskin. Kalau sudah begini, dengan penggunaan yang naif atas asumsi yang serupa, kita bisa saja mengasumsikan bahwa kita semua adalah sejenis ganggang yang hidup damai di dasar samudra dan semua masalah sosial terpecahkan seketika itu juga. Dalam penalaran ini, tidur di atas balok es boleh jadi merupakan Solusi Final dari semua permasalahan ekonomi rakyat Indonesia.***

———

1Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) (Jakarta: Gramedia, 2010), h. 20.

2Lih. Hartarto Sastrosoenarto, Industrialisasi serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2003 (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 98-99.

4Ini juga kesimpulan umum dari penelitian yang dibuat LSM Demos, terlepas dari kritiknya atas masih maraknya fenomena ‘jagoan lokal’ yang mendominasi musrenbang maupun tidak responsifnya DPR maupun DPRD terhadap saran yang diberikan musrenbang. Lih. Widiyanto dan Syafa’atun Kariadi, Representasi Popular dalam Penganggaran Partisipatif (Jakarta: Demos, 2011), h. 116-146.

5Lih. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025(Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011), h. 179-181 (Bab IV).

6Mustopadidjaja A.R. dkk., ed., Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025 (Jakarta: LP3ES dan Paguyuban Alumni Bappenas, 2012), h. 428-430.

7Mengenai inside story dari perdebatan dalam rapat ini, lih. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: Kompas, 2010), h. 249-261.

8Mubyarto hendak mempertahankan “prinsip kekeluargaan”, tetapi kemudian ditolak oleh anggota sidang yang lain yang lebih mengedepankan “prinsip kebersamaan”. Lih. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, h. 260. Prinsip “kebersamaan” lebih dekat dengan konsepsi ekonomi bisnis tentang “kemitraan” (partnership) dalam sistem perseroan (one share one vote)dan karenanya mencerminkan pendekatan yang lebih liberal tentang ekonomi daripada prinsip “kekeluargaan”.

9Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations (Hampshire: Harriman House, 2007), h. 9-10.

10Maurice Godelier, Rationality and Irrationality in Economics, terj. Brian Pearce (London: Monthly Review Press, 1972), h. 11.

11Lih. Ernesto Screpanti dan Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought (Oxford: Oxford University Press, 2005), h. 107.

12William Stanley Jevons, The Theory of Political Economy (London: Macmillan and Co., 1888), h. 23.

13Adam Smith, op.cit., hlm. 38.

14Bernard Mandeville, The Fable of the Bees, dalam Kelly Rogers, ed., Self-Interest: An Anthology of Philosophical Perspectives (New York: Routledge, 1997), h. 110.

15Setidaknya dalam kerangka asumsi kelangkaan (scarcity) yang lazim digunakan para ekonom. Lih. Helmut Arndt, Economic Theory vs Economic Reality, terj. William A. Kirby (Michigan: Michigan State University Press, 1984),h. 17.

16Lih. David Ricardo, The Works and Correspondence of David Ricardo, Volume I: On the Principles of Political Economy and Taxation, ed. Piero Sraffa (Indianapolis: Liberty Fund, 2004), h. 134-136.

17“Though [Portugal] could make the cloth with the labour of 90 men, she would import it from a country where it required the labour of 100 men to produce it, because it would be advantageous to her rather to employ her capital in the production of wine, for which she would obtain more cloth from England, than she could produce by diverting a portion of her capital from the cultivation of vines to the manufacture of cloth.” Ibid., h. 135.

18Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, op.cit., h. 32 (Bab II).

19“[T]he theory of comparative advantage is usually interpreted as implying that a country should specialize even more in its traditional exports products, since those would presumbaly be the industries in which the country enjoys a comparative advantage. But underdeveloped economies are less developed because they have lower levels of productivity than other economies enjoy. If less developed economies further specialize in the sectors they have always specialized in, it may well be less likely that they will find ways to increase their productivity.” Robin Hahnel, The ABCs of Political Economy: A Modern Approach (London: Pluto Press, 2002), h. 183.

20Seperti dikutip dalam Ha-Joon Chang, Kicking Away The Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (London: Anthem Press, 2002), h. 4-5.

21Ibid., h. 17.

Kepustakaan

A.R., Mustopadidjaja dkk., ed., Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025. Jakarta: LP3ES dan Paguyuban Alumni Bappenas, 2012.

Arndt, Helmut. Economic Theory vs Economic Reality, terj. William A. Kirby. Michigan: Michigan State University Press, 1984.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas, 2010.

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia, 2010.

Chang, Ha-Joon. Kicking Away The Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. London: Anthem Press, 2002.

Godelier, Maurice. Rationality and Irrationality in Economics, terj. Brian Pearce. London: Monthly Review Press, 1972.

Hahnel, Robin. The ABCs of Political Economy: A Modern Approach. London: Pluto Press, 2002.

Jevons, William Stanley. The Theory of Political Economy. London: Macmillan and Co., 1888.

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

Mandeville, Bernard. The Fable of the Bees, dalam Kelly Rogers, ed., Self-Interest: An Anthology of Philosophical Perspectives. New York: Routledge, 1997.

Ricardo, David. The Works and Correspondence of David Ricardo, Volume I: On the Principles of Political Economy and Taxation, ed. Piero Sraffa. Indianapolis: Liberty Fund, 2004.

Sastrosoenarto, Hartarto. Industrialisasi serta Pembangunan Sektor Pertanian dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2003.Jakarta: Gramedia, 2006.

Screpanti, Ernesto dan Stefano Zamagni, An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: Oxford University Press, 2005.

Smith, Adam. An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Hampshire: Harriman House, 2007.

Widiyanto dan Syafa’atun Kariadi, Representasi Popular dalam Penganggaran Partisipatif.Jakarta: Demos, 2011.