Orang berseliweran. Bergegas. Mengejar jalanan, menghindari aksi diam bumi; membiarkan macet terjadi di mana-mana. Bergegas menjemput payung di rumah agar bisa kehujanan uang di hujan kali ini. Bergegas mengejar kereta petang, semoga bisa bebas dari berjejal-jejal tubuh penuh keringat. Bergegas menyilih macet, bergegas mengejar kopi panas, bergegas mengejar…. Begitu banyak orang bergegas-gegasan di trotoar, di seperempat badan jalan. Angin setubuhi awan, jatuhlah hujan. Berlomba-lomba mereka lari ke bumi menciumi aspal. Orang-orang mulai berlari, payung-payung mengembang, jalanan mulai penuh, halte pun sumpek.

Tarso turun dari bus kota. Serpihan-serpihan hujan menembus rambut, menikam kulit kepala Tarso. Tas kulitnya diperkerjakan sebagai payung. Ia hendak berteduh dulu di halte, tapi halte sudah penuh dijejali manusia. Ia pun melanjutkan langkah kaki ke rumah tua peninggalan ayahnya yang terletak beberapa blok di belakang Gedung Caking. Gedung itu terlihat megah berdiri di sana. Dengan angkuh, ia menaungi dan mengawasi beratus-ratus rumah kecil dan tak beraturan susunannya. Dahulu, semasa Tarso masih penuh dengan kenikmatan permainan masa kanak-kanaknya, terhampar tanah lapang luas di tempat gedung itu berdiri. Di sanalah ia dan kawan-kawannya mengikis waktu dengan permainan bola, layang-layang dan banyak lagi permainan lain. Namun kini, angkatan baru di perkampungan mereka berhamburan memenuhi gang-gang sempit, jalan-jalan kampung untuk memuaskan nafsu berpetualang mereka. Gang-gang jadi sarang petak umpet dan perang kota, jalan-jalan jadi lapangan bola dan ajang kejar-kejaran, gang-gang jadi tempat bermain gundu, jalan-jalan jadi bandara bagi layang-layang mengudara.

Kaki Tarso buru-buru menghitung kotak-kotak trotoar di samping kanan Jalan Kandita yang mulai licin dibalut air. Sepasang Bata-nya berlompatan ria di trotoar. Keduanya berjalan begitu harmonis dan padu, meski tak ada pembagian tugas, jabatan, bawahan-majikan, atau guru-murid di antara keduanya. Mereka berdua selalu bisa bekerja sama dengan apik seperti ini. Mereka pun tak lagi di pandang sebagai dua individu, melainkan satu.

Bata Tarso mulai kedinginan. Ia tidak seperti sepatu lain yang suka menyiksa tubuh plastik mereka atau tubuh kulit mereka di tengah dinginnya hujan. Bata belum mau mati muda. Dalam hati kecilnya, si Bata masih menyimpan harapan bertemu dengan sebuah sepatu yang kerap muncul dalam tidur malamnya.

Si Bata mempercepat langkah. Ia ingin segera tiba di rumah dan diletakan di raknya yang empuk itu, lalu beberapa menit setelahnya, Danton, kucing Tarso, akan datang dan berbaring di sana, mendekapnya mesra, mengeringkan butiran air di kulit dan telapak plastiknya.

Bulu-bulu kulit Bata Tarso menyerempet tubuh halus, licin nan wangi milik Converse seorang siswi SMU.

“Hai” sapa Bata pada Converse. Si Converse tersenyum. Basah ujung runcing sol depannya ingatkan Bata akan malam-malam gelap etalase sepatu di sudut toko pada sebuah kurun waktu yang telah berlalu. Ia tersenyum secepat kilat yang menjatuhkan sulurnya kala itu, saat teringat Piero dan Spalding yang selalu iri akan keberhasilannya menawan hati Converse, sang primadona di etalase mereka.

“Hei, kamu ada di mana selama ini?” kata Bata Tarso.

“Bukankah aku yang harus bertanya seperti itu? Aku selalu membelalakan mataku di setiap jalan yang kulalui. Mungkin aku akan melihat sosokmu lagi. Oh Tuhan, Dikau kabulkan doaku. Kamu tahu? Waktu kamu pergi, sepanjang malam aku menangisi sialnya hidupku. Mengapa lelaki itu tidak membawaku juga saat itu? oh nasib! Dan, kamu, kamu pergi tanpa pamit, atau sekedar mengaitkan talimu barang sejenak di tubuhku,” jawab Converse panjang, balut rindu, dicampur merengut. Bunyi-bunyi guntur yang menghalau suara memasuki telinga menimpali kata-katanya.

“Ah, sayang! Aku pastilah lebih sedih dari kamu. Ingat, akulah yang mengejar-ngejar kamu. Aku pun tak menyangka, kalau begitu cepatnya aku direnggut dari sisimu. Aku pun tersiksa.”

Takdir tujuan manusia selalu mematahkan kisah indah mereka. Seperti saat ini, ketika mata kaki Tarso melotot kesal pada si Bata. Begitu pun mata kaki si manis siswi SMA pada si Converse. Dengan terpaksa, keduanya pun melangkah lagi.

“Kapan kita bisa bertemu lagi, wahai penentu nasibku?” Converse masih berusaha menoleh. Bata Tarso terus memandangi punggung indahnya yang pergi

“Aku pasti akan mencari kamu!” teriaknya penuh tekad, menantang murka guntur, kuburkan ketakberdayaan.

“Bangsat nih batu..” maki Tarso lantaran Bata-nya terus memandang punggung Converse hingga tak sempat menyilih batu di depannya.

Siswi SMA mempercepat langkahnya menyeberangi zebra cross. Sesekali kedua kakinya tersandung atau tak sengaja menabrak sepatu orang lain. Siswi SMA itu harus segera tiba di kantor ibunya yang tepat berada di seberang jalan. Ah, ibunya pastilah sudah cemas menunggu.

“Hai! Apa kabar?” sapa sandal kulit perempuan tua pada Converse. Converse tak menghiraukannya. Ia masih mengenang pertemuan singkat tadi. Oh, betapa ia begitu menginginkan himpitan kedua belah diri Bata pada sebagian dirinya; dan sebagian dirinya yang lain akan dengan bahagia tergeletak di sebelah sebagian diri Bata yang lain.

Perempuan Tua menanti taksi di bibir jalan. Payung biru muda di tangannya terus mengecup bibir-bibir mungil Bidadari Hujan yang menari-nari meminang bumi. Ah, mereka begitu bahagia menari-nari. Yah, sudah terlalu lama mereka dipenjara Awan. Sudah lama mereka tak menikmati keindahan bumi, kebebasan norma bumi.

Beberapa hari terakhir ini, si Payung Biru Muda selalu terlihat gembira. Kemana pun ia dan nyonyanya pergi, pasti ada hujan. Si Biru Muda menangkap sekelebatan bayangan kuning. Perempuan Tua memutar payungnya sedikit, menyambar bibir-bibir Bidadari Hujan hingga jontor.

“Hah? Tak salah lagi. Itu pasti si cantik, tukang pamer, salah satu payung yang paling ‘kubenci di bawah atap warung Baba Ong.” Si Kuning inilah yang selalu membuatnya risih, kenang Biru Muda. Ia diejek jelek, tak laku, dan lain sebagainya. Separuh perkataan si Kuning memang terbukti benar. Ia memang dipinang lebih dahulu oleh seorang lelaki kurus dan brewok. Namun beberapa hari kemudian, si Biru Muda pun meninggalkan warung Baba Ong.

Tetapi kenapa si Kuning terlihat kurang bahagia? Lihat! Para Bidadari Hujan pun tak disambut meriah olehnya. Malah, ia membiarkan saja bidadari-bidadari itu melanjutkan pengembaraan mereka ke rambut lelaki kurus.

“Hai, Kuning!” sapa si Biru Muda. si Kuning tampak terkejut melihat Biru Muda yang begitu awet muda dan masih tetap gembira. Si Biru Muda pun terlihat begitu menikmati hujan lebat ini. Si Kuning membuang muka, tak mau memandang Biru Muda lebih lama. Ah, kenangan lama itu kambuh lagi dan membuat si Kuning malu.

Bus kota jurusan selatan kota tiba. Lelaki kurus menutup serampangan payungnya lalu buru-buru melompat ke pintu bus. “Praaaak!” Tubuh si Kuning terbentur badan bus dengan keras.

Sebuah taksi berhenti tepat di depan perempuan tua. Tubuh Biru Muda mengatup pelan. Taksi melaju sedang. Jalanan memang menyulitkan jarum speedometer untuk menunjuk angka di atas 40 km/jam. Macet mulai menampakan wajahnya yang renta. Aksi diam bumi dimulai.

Si sopir taksi terlihat tak sabar, begitu juga perempuan tua. Kemacetan dan hujan ini melelahkan mereka lebih awal. Supir dan perempuan tua tak sabar terus memelototi kaca depan taksi yang dihiasi gerakan ritmis pembersih kaca.

***

Hujan terus berjatuhan. Kilat menggila di depan mata, guruh menggedor genderang telinga. Air menggenang di pinggir-pinggir jalan, di bibir-bibir trotoar. Butiran hujan menutupi lampu jalan. Mobil-mobil pribadi beraneka merk bertebaran diselingi bus-bus kusam satu-satu. Sesepeda motor meliuk-liuk cari jalan keluar di tengah semrawut jalan dan hujan deras. Petir dan guntur terus berlomba lari ke bumi. Tentu saja Sang Petirlah yang selalu keluar sebagai juaranya. Keempat ujung jalan di Perempatan Pangku Bacan penuh kendaraan yang tertatih-tatih.

Seorang perempuan di sebuah kafe memandang jauh ke seberang jalan. Dilihatnya seorang anak kecil berdiri di bawah hujan dengan sebuah payung yang terkatup. si kecil mendongkakan kepala, menemukan kedua belah mata perempuan itu, lalu dua pasang mata berciuman mesra di tengah udara penuh rintik hujan.

Sekejap kemudian, mata mereka berpisah arah. Seseorang menyerahkan selembar uang pada anak itu. Payung pun beralih ke sang empunya uang. Si kecil berlari kecil membuntutinya.

Di sisi jalan yang lain, tepat di pintu gerbang kafe tempat perempuan itu menikmati senja murung dalam gelas capucinonya, seorang lelaki kecil berlari-lari ke sana ke mari dengan payung ungu di tangannya.

“Payung, Kak? Payung, Bu? Payung, Mba? Payung, Om? Payung, Tante? Payung?”

***

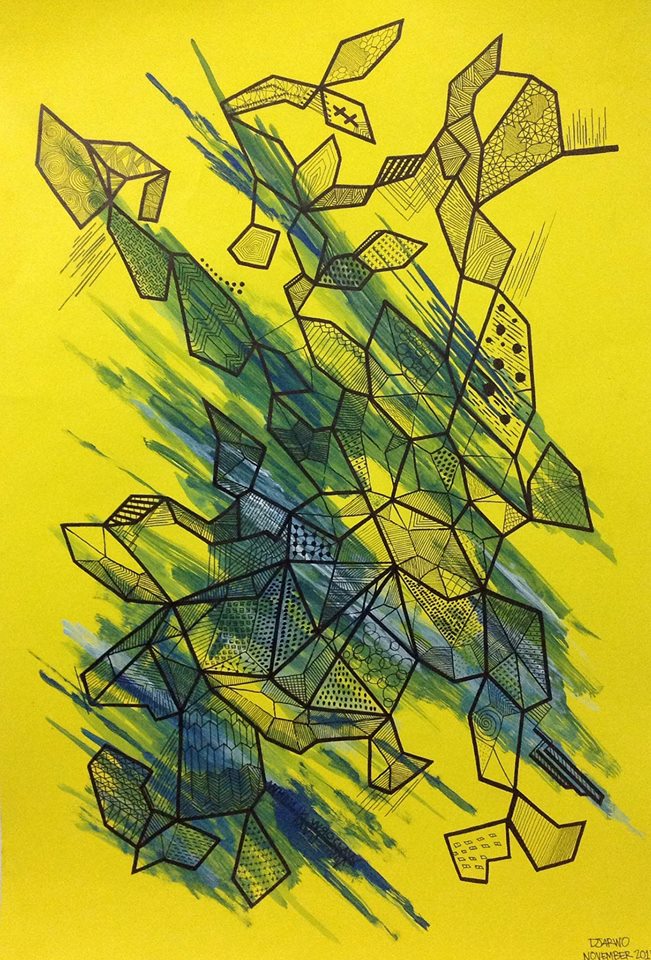

*) Ilustrasi: Fajar Prasetyo, Disorientasi (Paper, Mix media, 60×40 cm, November 2013)