MENJELANG musim pemilu suhu politik di tanah air semakin menghangat. Pasca pencalonan resmi Jokowi sebagai calon presiden (capres) dari PDIP, konstelasi politik terutama di antara para elit, jadi semakin menarik dan dinamis untuk diamati. Namun, hal lain yang tidak kalah penting adalah, apa implikasi pencalonan Jokowi bagi politik Indonesia ke depan? Kemudian, tidak hanya itu, bagaimana seharusnya gerakan rakyat menyikapi pencalonan Jokowi?

Untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut, ada baiknya kita menganalisa fenomena ‘Jokowi Effect’ secara lebih mendalam. Setidaknya, ada beberapa dimensi yang perlu kita lihat untuk lebih memahami fenomena Jokowi: rekam jejak politik Jokowi, kontestasi politik di antara para elit, dinamika politik di tingkat akar rumput, dan dilema politik elektoral. Berdasarkan pemahaman atas sejumlah hal tersebutlah, kita bisa menyikapi fenomena Jokowi secara lebih baik.

Pertama-tama, kiprah politik Jokowi dalam banyak hal sesungguhnya merupakan terobosan dalam politik Indonesia terutama dalam ranah politik lokal. Politik di Indonesia pasca Orde Baru, yang masih terjebak dalam logika teknokratis dan elitis bahkan pasca penerapan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi, dan pemilihan umum kepala daerah (pilkada), tidak serta merta memberikan ruang partisipasi yang lebih berarti bagi masyarakat, terutama mereka yang termarginalkan. Kiprah Jokowi dulu di Solo maupun di Jakarta, patut diapresiasi dalam hal memberikan ruang partisipasi warga yang lebih berarti dalam sejumlah hal yang penting, antara lain seperti komunikasi publik, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, inisiasi layanan kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses politik, kebijakan publik, dan demokrasi dalam artiannya yang lebih luas, terutama dalam menghadapi sejumlah kekuatan politik lama yang mendominasi politik lokal. Tentu, dengan pencalonan Jokowi sebagai capres, dia berarti tidak akan menyelesaikan masa jabatannya, namun ini bukan berarti pengkhianatan janji politik dan komitmen atas jabatan publik, melainkan panggilan untuk berkompetisi dalam ranah politik yang memungkinkannya melakukan perubahan dalam skala yang lebih luas.

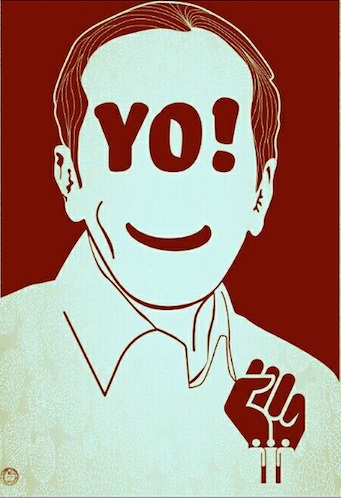

Kedua, peresmian pencalonan Jokowi sebagai capres juga memaksa sejumlah elit politik untuk mempertimbangkan kembali langkah-langkah politik mereka ke depan, terutama dalam konteks pemilu 2014 yang akan segera datang. Tentu saja, mereka tidak akan serta merta berkata ‘aku rapopo’ seperti digambarkan dalam beragam gambar-gambar dan kartun-kartun lucu di internet, melainkan akan memikirkan 1001 cara untuk menyeimbangkan posisi mereka di tengah-tengah antusiasme publik atas pencalonan Jokowi, jikalau tidak untuk menghadang naiknya popularitas dan elektabilitas Jokowi. Dalam hal ini, pencalonan Jokowi perlu diapresiasi. Karena, ini bukan hanya masalah kecocokan antara antusiasme publik terhadap proses politik yang memungkinkan aspirasi mereka lebih tersalurkan dengan pencalonan Jokowi, tetapi juga persoalan bagaimana menghadang kemungkinan naiknya popularitas dan elektabilitas sejumlah capres dan tokoh politik dengan catatan hitam nan kelam, seperti Aburizal Bakrie dengan kasus lumpur Lapindonya, Prabowo, Wiranto dan sejumlah jenderal pelanggar HAM yang mengidap post-power syndrome, maupun tokoh-tokoh titipan Dinasti Cikeas – dengan kata lain menghindari kemungkinan penetrasi kapitalisme neoliberal yang lebih dalam maupun naiknya fasisme gaya baru. Tentu saja Jokowi tidak 100 persen independen; bagaimanapun, Jokowi merupakan kader PDIP, yang dalam banyak hal tidak jauh bermasalahnya dengan banyak partai lain di tanah air, apalagi pengaruh elit-elit lama dalam PDIP seperti Megawati masih amat terasa di dalam tubuh partai. Namun, pencalonan Jokowi juga menandakan bahwa sindrom elitis yang menjangkiti PDIP dan banyak partai politik lain di Indonesia pelan-pelan dapat ditembus. Dengan kata lain, ada ruang politik, yang meskipun terbatas, memungkinkan Jokowi untuk bermanuver.

Ketiga peluang inilah, yang musti disambut oleh gerakan rakyat. Kita perlu camkan baik-baik, bahwa Jokowi bukanlah seorang Juru Selamat yang dengan sim salabim akan segera menyelesaikan segudang permasalahan di tanah air, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi kapitalisme neoliberal yang semakin mengemuka akhir-akhir ini. Jokowi bukanlah Rosa Luxemburg atau Tan Malaka. Oleh karena itu, dari perhitungan politik strategis, maka langkah politik yang logis bagi gerakan progresif di Indonesia adalah mengawal fenomena naik daunnya Jokowi dengan perumusan agenda-agenda politik progresif ke depan serta konsolidasi dan mobilisasi rakyat yang lebih terorganisir dan militan. Sejarah gerakan rakyat di berbagai belahan dunia, mulai dari kaum Chartists di Inggris hingga gerakan rakyat di Chile di masa Allende, menunjukkan bahwa pertama, peluang politik sekecil lubang jarum pun merupakan kesempatan yang musti dimanfaatkan dan kedua, diperlukan mobilisasi massa yang sadar untuk mengawal pengejawantahan agenda-agenda politik progresif-demokratik yang lebih luas.

Tentu saja, ini bukanlah langkah yang mudah, terutama dalam konteks politik elektoral alias demokrasi ‘formal.’ Sungguh ironis, bahwa demokrasi formal, yang menekankan pada proses elektoral, yang pada awalnya merupakan tuntutan radikal dari kelas pekerja di berbagai belahan dunia, kemudian menjadi sekedar alat bagi keberlangsungan logika politik elitis dan oligarkis. Kerapkali, gerakan rakyat terpaksa harus ‘memoderasi’ agenda-agendanya agar tidak memancing gebukan dan sambitan dari para pemegang gudang uang dan mesiu beserta anjing-anjingnya. Namun, itulah kenyataan yang harus diakui dan dihadapi oleh gerakan rakyat. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana sebaiknya gerakan rakyat menghadapi dilema tersebut? Apakah lantas kemudian kita kembali ke slogan-slogan lama semacam ‘galang gerakan golput!’, ‘boikot pemilu!’, ‘jangan ikuti pemilu borjuis!’, sementara jutaan orang tetap saja berbondong-bondong memasuki bilik suara? Kalau begitu, apa bedanya kita dengan sejumlah kelompok politik yang sering kita ceng-cengin karena tendensi sok puris mereka yang rada-rada absurd macam kaum nihilis dan HTI? Dalam hal ini, terkadang kita musti berani mengambil resiko. Tentu saja, ini tidak sama dengan menyerahkan diri untuk diombang-ambing dalam logika politik elektoral. Jawaban atas persoalan semacam ini bukanlah sekedar ‘pro-pemilu’ atau ‘anti-pemilu,’ atau ‘pro-negara’ versus ‘anti-negara,’ melainkan, mengutip Nicos Poulantzas, sosiolog Marxis Yunani-Perancis yang makin jarang dibaca itu, ‘pertempuran strategis dengan negara’ (strategic engagement with the state). Dengan kata lain, partisipasi taktis dan strategis dalam kancah politik elektoral bukanlah merupakan barang najis, sekedar lompatan iman atau coba-coba macam abg labil ibukota, melainkan hasil dari proses dialektis antara kontemplasi teoretik dan praxis di lapangan.

Penutup

Lagi-lagi, musti saya pertegas: tentu kita tidak naïf, melainkan berusaha untuk cekatan dan cermat. Dua pengkaji gerakan sosial berhaluan Marxis terkemuka, Sara C. Motta dan Alf Gunvald Nilsen (2011) dalam buku mereka Social Movements in the Global South menunjukkan bahwa strategi ‘pertempuran strategis’ ala tradisi Poulantzasian terbukti bekerja di berbagai belahan dunia ketiga, mulai dari Brazil hingga India, di mana berbagai gerakan sosial berhasil memberi tekanan dari bawah melalui aksi-aksi massa yang partisipatoris dan perumusan, merebut negara dari atas melalui strategi politik elektoral, dan tidak berhenti di situ, perlahan melakukan transformasi atas logika kekuasaan dan kapital, meskipun tentu saja tidak mudah.

Kali ini, di Indonesia, kita menghadapi persoalan yang sama. Kita bisa membacanya sebagai sekedar sebuah dilema yang membuat kepala pening atau momentum perubahan yang dapat terlewatkan begitu saja, terutama pasca mandegnya agenda-agenda politik progresif pasca-1998. Pencalonan Jokowi sebagai calon presiden untuk pemilu 2014 adalah momentum tersebut. Maka, merupakan konsekuensi logis bagi gerakan rakyat untuk memberikan dukungan kritis atas Jokowi demi kesempatan untuk penerapan agenda-agenda politik pro-rakyat yang lebih luas di masa mendatang***

Penulis berterima kasih kepada rekan-rekan redaktur IndoPROGRESS yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan masukan dalam proses penulisan artikel ini.

Penulis adalah mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, AS. Beredar di twitland dengan id @libloc.