Ilustrasi:

Sebelumnya, artikel ini telah dimuat di laman Platforms, Populisms, Pandemics and Riots (PPPR). Dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.

PADA 9 Juli 2021, Melrose Industries mengumumkan penutupan pabrik GKN Driveline (mantan FIAT) yang memproduksi poros mobil di Campi di Bisenzio, Florence, Italia, serta pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya (lebih dari 400 orang). Berbeda dari banyak kasus serupa, dimana pekerja dan serikat buruh biasanya puas menerima hasil perundingan berupa pesangon yang diperbesar, GKN Factory Collective (Kolektif Pabrik GKN) memilih menempuh jalur lain: mereka menduduki pabrik dan memulai perjuangan panjang melawan penutupan. Namun, yang membuat sengketa GKN Florence benar-benar unik adalah strategi yang diadopsi oleh pekerja. Mereka menjalin aliansi dengan gerakan keadilan iklim, menyusun rencana konversi untuk transportasi umum yang berkelanjutan dan menuntut agar rencana itu diimplementasikan. Strategi ini memicu gelombang mobilisasi massal – berulang kali mengerahkan puluhan ribu orang ke jalan – sehingga sengketa tersebut hingga kini masih berlangsung, dan pabrik tetap diduduki. Pada Desember 2022, Yayasan Feltrinelli di Milan menerbitkan edisi khusus dari Quaderni-nya, yang memuat Rencana untuk Pusat Transportasi Berkelanjutan yang disusun oleh Kolektif Pabrik GKN Bersama kelompok riset solidaritas pendukungnya.

Artikel ini, yang mengulas kegagalan transisi ekologi “dari atas” serta pentingnya konvergensi antara perjuangan di tempat kerja dan komunitas untuk menuju transisi ‘dari bawah’ – awalnya diterbitkan dalam bahasa Italia sebagai posskrip pada Rencana tersebut.

Pengantar: kegagalan transisi ekologi dari atas

Sejak gelombang besar protes iklim pada 2019—dan terlebih setelah makin diakuinya dimensi ekologis yang melatarbelakangi pandemi COVID-19—wacana “transisi ekologi” seakan hadir di segala ruang. Uni Eropa menjadikannya pilar strategi pemulihan, sementara pemerintahan Mario Draghi bahkan membentuk kementerian baru yang secara khusus menangani agenda tersebut. Namun, sedikit saja penelusuran historis cukup untuk meredakan optimisme itu. Kenyataannya, setidaknya sejak 1992—tahun berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro—negara-negara yang terlibat telah merumuskan kebijakan berlandaskan pendekatan yang dapat kita definisikan sebagai “transisi ekologis dari atas/ecological transition from above”. Gagasan intinya sederhana tetapi berdampak besar: keliru jika pelestarian lingkungan dipandang bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi hijau (green ecology) yang dipahami secara serius dianggap mampu menginternalisasi batas-batas ekologis, sehingga batas yang sebelumnya dilihat sebagai hambatan bagi perkembangan kapitalisme justru diposisikan sebagai fondasi bagi terbentuknya siklus akumulasi yang baru.

Jika perhatian diarahkan pada tata kelola iklim (climate governance), gagasan pokok tersebut biasanya diterjemahkan begini: sekalipun pemanasan global dipahami sebagai kegagalan pasar—karena eksternalitas negatif tidak dihitung dalam harga—cara yang dianggap paling efektif untuk menanganinya justru adalah membangun pasar-pasar baru yang dapat memberi nilai, lalu memperjualbelikan, berbagai bentuk “alam sebagai komoditas”, misalnya kapasitas hutan dalam menyerap CO₂. Ini bukan sekadar gagasan di tingkat teori. Berbagai mekanisme fleksibel untuk mengomodifikasi isu iklim—yang diperkenalkan melalui Protokol Kyoto (Kyoto Protocol) pada 1997 dan kemudian ditegaskan kembali dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement ) 2015—hingga kini tetap menjadi instrumen kebijakan ekonomi utama dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change).

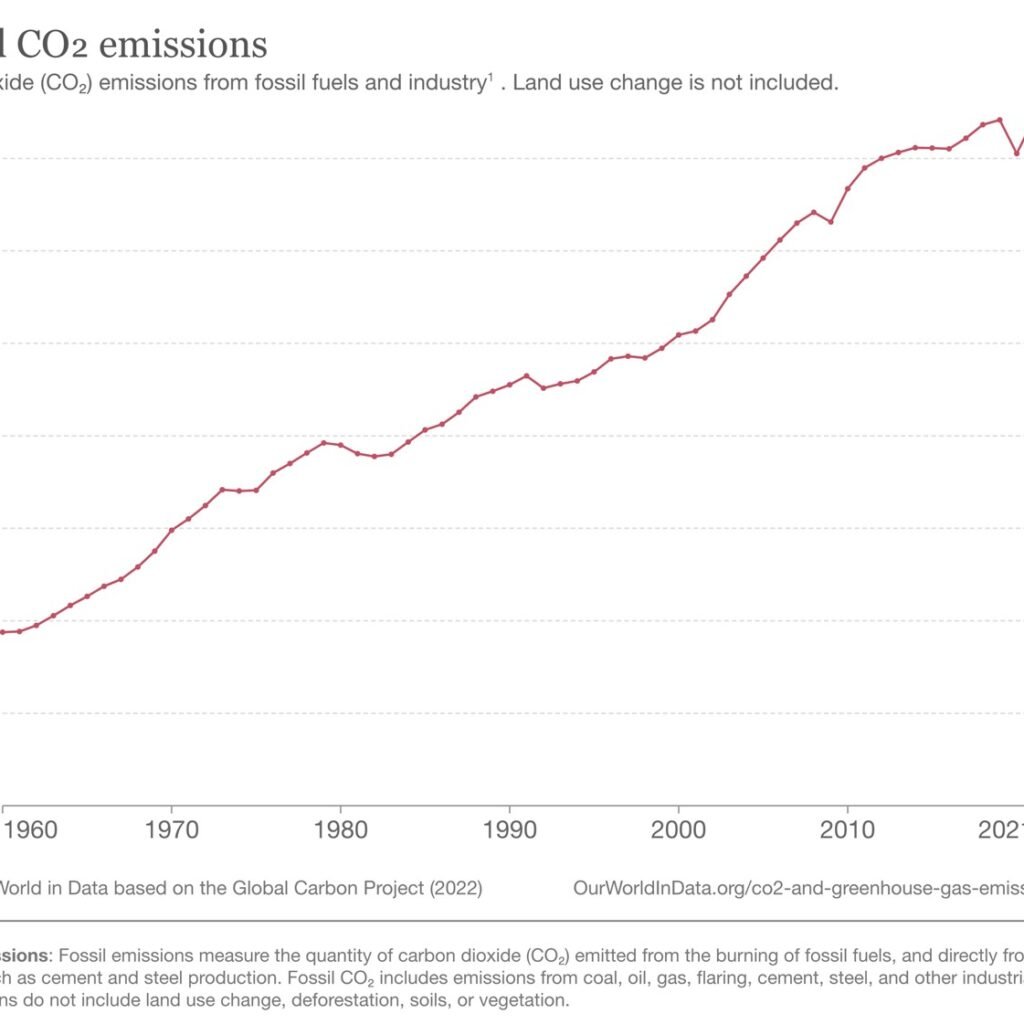

Sejak mula, janji “transisi ekologi” ini ketika diterapkan pada isu pemanasan global dinyatakan secara ambisius dan gamblang: “tangan tak terlihat (invisible hand)” pasar diyakini mampu menekan emisi gas rumah kaca (greenhouse gas emissions) sekaligus menjaga tingkat keuntungan tetap tinggi. Dan jelas, kurun seperempat abad merupakan waktu yang memadai untuk menilai efektivitas suatu kebijakan publik—terlebih dalam konteks krisis ekologis (ecological crisis), ketika kebutuhan untuk bertindak tegas sudah sangat nyata. Karena itu, pertanyaan kuncinya sederhana: apakah emisi benar-benar menurun?

Grafik berikut berbicara lebih kuat daripada seribu argumen: tidak, emisi tidak turun.

Sumber: Global Carbon Project.[1]

Banyak tinta telah tumpah untuk menjelaskan mengapa kegagalan ini terjadi. Sejumlah dugaan yang sering diajukan antara lain: alokasi kuota yang terlalu ”longgar”, informasi yang tidak sempurna, korupsi yang meluas, rancangan kebijakan yang lemah, serta regulasi yang tidak memadai. Namun, poin terpentingnya terang-benderang: ketika pasar dijadikan poros utama kebijakan ekonomi sekaligus kebijakan iklim, hasilnya bukan penurunan emisi, melainkan justru kenaikan emisi lebih lanjut. Ini merupakan kegagalan yang sulit dibenarkan.[2]

Dengan pemahaman itu, barulah kita dapat bergerak untuk mengajukan pertanyaan berikutnya: bagaimana kemungkinan konvergensi, pada masa kini, antara perjuangan di tempat kerja dan agenda keadilan iklim.

Akar kelas pekerja dari ekologi politik

Sebelum masuk ke pokok persoalan, ada dua peringatan penting yang perlu ditegaskan. Pertama, gagasan transisi ekologi “dari atas” umumnya mengandaikan—bahkan menampilkan semacam afinitas elektif—bahwa perlindungan lingkungan dapat selaras dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya jika gerakan buruh beserta fungsi sosialnya dalam melawan ketimpangan disingkirkan ke tepi. Dalam skenario yang lebih buruk, buruh bahkan diposisikan sebagai pihak yang “menghambat” perubahan karena dianggap sekadar mempertahankan pekerjaan yang secara ekologis tidak berkelanjutan. Dalam kerangka ekonomi hijau (green economy) semacam ini, subjek utamanya adalah “wirausaha mandiri (self-entrepreneur)”: figur yang digambarkan berani, tercerahkan, dan cakap. Daya inovatifnya, pada praktiknya, justru diasosiasikan dengan sikap tidak terlalu peduli pada ikatan-ikatan yang dibentuk lembaga perantara (terutama serikat) maupun pada birokrasi yang dianggap menghabiskan waktu melalui mediasi institusional—termasuk, bahkan, prosedur-prosedur demokratis. Dari sini muncul kecenderungan kedua: menganggap kepentingan buruh dan kepentingan lingkungan sebagai dua hal yang nyaris pasti berseberangan. Premis yang mendasarinya ialah bahwa pemerasan melalui ancaman pekerjaan (job blackmail) – “kesehatanmu atau upahmu”—dipandang sebagai sesuatu yang tak terhindarkan bagi kelangsungan industri.

Narasi itu kerap memperoleh semacam legitimasi historis. Namun, sekalipun tidak sepenuhnya keliru, ia jelas bersifat parsial dan sama sekali tidak netral. Menempatkan awal politisasi lingkungan secara luas pada rentang akhir 1970-an hingga awal 1980-an—yakni setelah berakhirnya siklus besar perjuangan pada fase “Fordis”—pada dasarnya berarti menginternalisasi, secara implisit, kekalahan yang dikenal sebagai “Long 1968”. Padahal, “Long 1968” adalah periode mobilisasi yang luar biasa, yang secara tegas mengajukan demokrasi ekonomi sebagai prasyarat untuk melawan degradasi lingkungan di tempat kerja—termasuk pencemaran udara, tanah, dan air—dan, dalam beberapa kasus, bahkan memungkinkan penghapusan bentuk-bentuk pencemaran tersebut secara menyeluruh.

Untuk mencegah salah paham, perlu ditegaskan: kekalahan itu memang terjadi, dan fakta tersebut tidak bisa “dihindari”. Namun, tetap sah untuk mempertanyakan apakah kekalahan itu harus diperlakukan seolah-olah merupakan keniscayaan yang tak terelakkan. Apalagi, kerusakan terus-menerus atas basis material yang menopang reproduksi biosfer membuat kita perlu membaca ulang belokan historis itu dari sudut pandang yang baru. Kenyataannya, peminggiran gerakan buruh tidak pernah disertai dengan lenyapnya polusi industri. Walaupun negosiasi iklim telah berjalan selama puluhan tahun, dalam tiga dekade terakhir saja total emisi gas rumah kaca melampaui akumulasi emisi dari abad ke-18 hingga 1990. Karena itu, kita perlu melepaskan diri dari “fetisisme” kolusi antara modal dan lingkungan, agar tersedia ruang untuk membangun kembali keterhubungan antara gerakan lingkungan dan gerakan buruh. Singkatnya, inilah yang dibutuhkan—dan hal tersebut terilustrasi sangat baik oleh Rencana Pusat Publik untuk Mobilitas Berkelanjutan (Plan for a Public Hub for Sustainable Mobility). Dalam kerangka ini, meninjau kembali konflik-konflik seputar polusi pada 1960-an dan 1970-an membantu memperlihatkan bahwa persoalan ekologis menjadi politis justru berkat, bukan terlepas dari, gerakan buruh. Melalui perselisihan yang keras sekaligus inovatif—seperti yang terjadi di unit pengecatan FIAT atau pabrik kimia Montedison—tuntutan atas lingkungan yang sehat, mula-mula mengemuka di dalam pabrik lalu meluas ke wilayah sekitarnya, bergeser dari sekadar problem teknis menjadi taruhan utama dalam perjuangan serikat buruh dan gerakan sosial.

Kita dapat memakai ungkapan yang cukup kuat – “ekologi kelas pekerja (working-class environmentalism)”—untuk menyebut lahirnya pengetahuan yang berpihak dan berpusat pada pengalaman tempat kerja. Ketika kelas pekerja menjadikan ruang kerja sebagai “habitat” sehari-hari mereka, lingkungan kerja pun tampil sebagai ekosistem yang khas; pada titik tertentu, merekalah yang paling mengenal dinamika dan risikonya, sering kali melebihi siapa pun. Karena itu, tidak mengherankan bila perjuangan melawan polusi industri menjadi arena awal yang secara tajam menggugat gagasan “monetisasi kesehatan”: keyakinan bahwa kenaikan upah atau bonus dapat mengompensasi paparan terhadap zat beracun—kadang mematikan—serta berbagai bahaya kerja lainnya. Berangkat dari kesadaran bahwa kerusakan kesehatan tidak dapat “dibayar lunas”, sejumlah figur penting dalam perjuangan ini—misalnya Ivar Oddone di Turin dan Augusto Finzi di Porto Marghera—menggerakkan kampanye militan yang berkesinambungan. Jejaknya kemudian tampak jelas dalam reformasi kesehatan 1978 yang melahirkan layanan kesehatan nasional Italia.

Ada dua unsur penting yang perlu melengkapi gambaran tersebut. Pertama, perjuangan melawan keracunan industri tidak akan berdampak sedemikian mengganggu bila tidak terhubung dengan gelombang mobilisasi yang lebih luas yang menegaskan pentingnya reproduksi sosial—sebuah penegasan yang menguat seiring berkembangnya pemikiran feminis. Kedua, gerakan buruh sendiri tidak pernah berhasil merumuskan strategi yang benar-benar terpadu. Yang muncul justru ketegangan antara dua orientasi: di satu sisi, perspektif “penebusan” kerja upahan—yang antara lain didukung Bruno Trentin, ketika ia menjabat sekretaris jenderal Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM), serikat buruh logam terbesar—dan di sisi lain, perspektif “pembebasan dari” kerja upahan, yang mula-mula diusung organisasi seperti Potere Operaio dan kemudian dilanjutkan oleh Autonomia Operaia.

Kami berpendapat bahwa kegagalan untuk mempertemukan dua orientasi tersebut—melalui tuntutan bersama berupa pengurangan jam kerja tanpa pemotongan upah—menjadi salah satu faktor kunci yang menjelaskan kekalahan siklus perjuangan itu. Alih-alih berujung pada penguatan posisi kelas pekerja dalam komposisi kualitatif produksi, yang terjadi justru reaksi keras dari kapital: tenaga kerja dipecah-pecah, jaminan sosial dipangkas, finansialisasi dipercepat, dan—dalam ranah lingkungan—muncul pola transisi ekologi “dari atas” seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Namun, ketika kegagalan strategi tersebut kian nyata, ruang pertarungan pun terbuka kembali. Ingatan atas perjuangan lima puluh tahun silam mendapatkan relevansi baru, dan pertanyaan tentang bagaimana mempertemukan perselisihan di tempat kerja dengan mobilisasi iklim serta lingkungan kembali mengemuka sebagai agenda yang sangat tepat pada waktunya.

“Berkumpul untuk bangkit”, di dalam dan melawan krisis ekologi

Kekalahan “Gerakan 1968 yang Panjang” mendorong kita memasuki lanskap deindustrialisasi yang merugikan, yakni situasi ketika lapangan kerja industri menyusut di banyak wilayah, sementara industri-industri yang paling merusak justru tetap bertahan dan beroperasi. Perkiraan terbaru ILO (International Labour Organization) menunjukkan bahwa porsi lapangan kerja manufaktur secara global menurun perlahan tetapi konsisten, dari 15,6% pada 1991 menjadi 13,6% pada 2021. Dalam rentang waktu yang sama, emisi karbon dari bahan bakar fosil – termasuk emisi yang terkait dengan perangkat hasil produksi industri yang kemudian digunakan di sektor lain maupun oleh konsumen akhir – naik dari sekitar 23 menjadi 36 miliar ton per tahun (sebagaimana tergambar pada grafik di bagian Pengantar). Lebih jauh, menurut Climate Analysis Indicators Tool, emisi yang dihasilkan langsung oleh sektor industri juga meningkat: dari 4,4 miliar ton pada 1991 menjadi 7,6 miliar ton pada 2018. Secara keseluruhan, logika profit menghasilkan dua dampak yang berjalan beriringan: hilangnya (secara relatif) pekerjaan pabrik, sering diikuti meningkatnya kerja prekariat/rentan, serta kian dalamnya kerusakan lingkungan.

Gelombang suhu ekstrem, kekeringan, gagal panen, mencairnya gletser, hingga kematian akibat cuaca ekstrem yang terlihat pada 2022 kembali menegaskan, untuk kesekian kalinya, betapa genting situasinya. Kita menghadapi krisis ekologi, bukan hanya dalam posisi sebagai korban dari dampak kerusakan lingkungan yang penyebarannya timpang secara global menurut kelas, “ras”, dan gender. Kita berada dalam krisis juga karena, dalam masyarakat kita, keberlangsungan hidup kelas pekerja bertumpu pada kerja di bawah kapitalisme; akibatnya, mayoritas orang ikut bergantung pada pertumbuhan produksi komoditas yang tak berujung. Dalam pengertian ini, “pemerasan pekerjaan/job blackmail” tidak semata berkaitan dengan lokasi produksi yang sangat berbahaya. Ia merupakan ciri yang melekat pada kapitalisme itu sendiri, melintasi berbagai sektor dan konteks, dan muncul dengan intensitas yang berbeda-beda tergantung situasi sosial-ekonomi yang dihadapi.

Untuk menanyakan bagaimana gerakan lingkungan “dari bawah/environmentalism from below” dapat diperkuat, kami menilai perlu memperbarui metode analisis komposisi kelas melalui tiga arah. Pertama, menggunakan pengertian kelas pekerja (working class) yang lebih luas, yakni mereka yang ditandai oleh keterpaksaan untuk menjual tenaga kerjanya. Kedua, mengembangkan konsep kerja yang mencakup bukan hanya produksi, tetapi juga reproduksi. Ketiga, merumuskan kepentingan kelas pekerja secara lebih menyeluruh, sehingga mencakup sekaligus ranah tempat kerja dan ranah komunitas (atau wilayah tempat hidup).

Pertama, kami memasukkan ke dalam kategori kelas pekerja semua orang yang – karena tersingkir dari kepemilikan dan kendali atas sarana produksi dalam jumlah berarti – hidup di bawah paksaan untuk menjual tenaga kerjanya, baik untuk memproduksi komoditas maupun untuk mereproduksi tenaga kerja baru, terlepas dari apakah mereka memperoleh “pembeli” yang tetap atau tidak. Walau konseptualisasi ini mengecualikan kelas menengah – yang oleh kapital sering diberi peran mengelola masyarakat – cakupannya tetap jauh lebih luas daripada definisi arus utama yang cenderung sempit. Ia cukup lapang untuk merangkul kalangan pengangguran, pekerja reproduktif, pekerja informal, pekerja intelektual yang tersubordinasi, serta pekerja mandiri yang pada praktiknya bergantung.

Kedua, dengan merujuk pada feminisme reproduksi sosial, kami memaknai kerja kapitalis sebagai seluruh aktivitas – dibayar maupun tidak dibayar, yang langsung produktif maupun yang bersifat reproduktif – yang secara terang-terangan ataupun terselubung berada di bawah logika akumulasi kapital, apa pun sektor ekonominya. Kelompok-kelompok yang tertindas pada praktiknya bekerja sekaligus dalam produksi komoditas (kerja produktif langsung/directly productive work) dan dalam produksi serta pemeliharaan tenaga kerja yang dapat dieksploitasi oleh kapital (kerja reproduktif) yang tidak selalu, atau tidak secara langsung, dikomodifikasi. Perbedaan antara kerja produktif langsung dan kerja reproduktif, dalam kerangka ini, bukan ditentukan oleh jenis aktivitas konkretnya, melainkan oleh apa yang disebut “batas dekomodifikasi/frontier of decommodification”: sejauh mana suatu aktivitas dipisahkan dari mekanisme komodifikasi dan pertukaran pasar.[3]

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Ketiga, kami memandang kepentingan kelas pekerja sebagai sesuatu yang terkait sekaligus dengan tempat kerja dan dengan komunitas – atau wilayah tempat mereka hidup. Pembedaan antara tempat kerja dan komunitas – seperti halnya pembedaan antara produksi dan reproduksi – bukan terutama soal ruang fisik yang berbeda, melainkan soal relasi sosial: tempat kerja adalah ranah “pekerja sebagai produsen atau pereproduksi/workers-as-producers-or-reproducers”, sedangkan komunitas merupakan ranah “pekerja sebagai pihak yang direproduksi/workers-as-reproduced”.[4] Kepentingan kelas pekerja sering dipahami terutama dari sudut tempat kerja (misalnya keamanan kerja, upah tinggi, kesehatan dan keselamatan, dan sebagainya). Tidak diragukan, redistribusi kekayaan melalui upah yang lebih tinggi disertai pengurangan jam kerja dapat membantu melampaui dilema “pekerjaan versus lingkungan”, karena mengurangi kebutuhan akan pekerjaan itu sendiri. Namun, bagaimanapun, pekerja tidak lenyap begitu meninggalkan tempat kerjanya. Sebaliknya, mereka kembali ke lingkungan tempat tinggal, menghirup udara di luar pabrik dan kantor, serta menikmati waktu luang dengan berhubungan langsung dengan ekologi yang mengitari mereka. Karena itu, kepentingan kelas pekerja tidak hanya menyangkut hak-hak di tempat kerja, tetapi juga kondisi komunitas mereka: harga kebutuhan, layanan kesejahteraan, hingga kualitas ekologi yang sehat, dan lain-lain.

Perluasan tiga ranah-kelas pekerja (working-class), kerja (work), dan kepentingan kelas pekerja (working-class interests)-yang diajukan di sini dimaksudkan untuk mengatasi cara pandang yang justru menguatkan “ancaman pekerjaan”. Sebab, bila “pekerjaan yang nyata” dipersempit hanya pada kerja upahan di sektor industry, sehingga “kelas pekerja yang nyata” pun secara tidak seimbang didominasi laki-laki (dan, sampai relatif baru, juga kelompok pekerja kulit putih), dan bila “kepentingan kelas pekerja yang nyata” dipahami terutama sebagai mempertahankan pekerjaan apa adanya, maka pintu keluar dari dilema menjadi hampir mustahil dijangkau. Kebuntuan itu makin parah ketika mobilisasi berbasis komunitas diperlakukan seolah-olah tidak memiliki dimensi kelas, seakan-akan warga di kawasan kelas pekerja yang terdampak ketidakadilan lingkungan tidak juga harus bekerja untuk bertahan hidup. Sebaliknya, pengertian yang lebih inklusif atas konsep-konsep tersebut justru memudahkan pembentukan koalisi lintas pekerja yang berada dalam struktur gender – “ras” – kelas.

Dalam kerangka teori pekerjais (workerist theory), cara pekerja ditempatkan, dipilah, dan dibedakan di tempat kerja, melalui perbedaan sektor ekonomi, proses kerja, hierarki upah, rantai komoditas, dan seterusnya, membentuk apa yang disebut komposisi teknis (technical composition) kelas pekerja, yakni dimensi “objektif”nya. Sementara itu, komposisi politik (political composition) kelas pekerja merujuk pada sejauh mana para pekerja, sebagai sebuah kelas, mampu (atau gagal) melampaui pembelahan tersebut untuk memperjuangkan kepentingan bersama melawan modal. Inilah sisi “subjektif”, yang mencakup bentuk kesadaran, praktik perjuangan, dan pola organisasi pekerja. Seth Wheeler dan Jessica Thorne mengusulkan pembaruan kerangka ini dengan menambahkan konsep komposisi sosial (social composition) kelas pekerja: yakni cara-cara pekerja direproduksi dalam komunitas—misalnya melalui keluarga, perumahan, sistem kesejahteraan, dan layanan kesehatan. Dengan tambahan ini, dimensi objektif komposisi kelas tidak lagi hanya dipahami sebagai komposisi teknis (yang terkait tempat kerja), tetapi juga sebagai komposisi sosial (yang terkait komunitas).

Dari perspektif ini, kita dapat menelaah bagaimana fragmentasi kelas pekerja juga berkelindan dengan proses degradasi lingkungan. Sebagai contoh, komunitas yang bermukim di sekitar industri dengan tingkat pencemaran tinggi sering kali dihuni oleh lapisan kelas pekerja yang paling terpinggirkan, dalam banyak kasus juga mengalami peminggiran rasial, dan tidak selalu memiliki akses yang memadai terhadap pekerjaan di pabrik-pabrik tersebut. Bagi segmen kelas pekerja ini, transisi ekologi di tingkat lokal terutama berarti sesuatu yang sangat konkret dan positif: turunnya risiko kanker serta penyakit lain yang prevalensinya di atas rata-rata. Sebaliknya, bagi pekerja yang menggantungkan hidup pada industri pencemar, situasinya berbeda, meskipun tidak selalu mustahil untuk dipertemukan. Bagi mereka, transisi ekologi lebih mudah dipersepsikan sebagai ancaman: meningkatnya kemungkinan terlempar ke pekerjaan yang lebih rapuh, tidak stabil, dan bergaji lebih rendah.

Tantangan utama dalam menghadapi krisis ekologi adalah mematahkan “ancaman pekerjaan” dengan membangun konvergensi antara perjuangan di tempat kerja dan perjuangan di tingkat komunitas. Namun, langkah ini sama sekali tidak terjadi dengan sendirinya. Kelas pekerja terpecah dalam beragam konfigurasi pekerjaan dan pola tempat tinggal, sebuah kondisi objektif yang sering kali justru meneguhkan pemisahan: serikat pekerja tampil sebagai representasi kepentingan tempat kerja, sementara “ekologisme dari bawah” diposisikan sebagai representasi kepentingan komunitas kelas pekerja. Karena itu, yang dipertaruhkan ialah upaya merekonstruksi segmentasi tersebut secara politis: merumuskan platform tuntutan yang mampu menjembatani dan mengintegrasikan perjuangan di tempat kerja dengan perjuangan di komunitas.

Kesimpulan: Perselisihan GKN dan transisi ekologis dari bawah

Perjuangan yang dilakukan Kolektif Pabrik GKN merupakan langkah penting untuk merumuskan alternatif terhadap transisi ekologis “dari atas” yang – karena tidak menyentuh sistem penyebab krisis – pada dasarnya miskin solusi berkelanjutan yang sungguh konkret. Dengan merajut kembali benang “ekologi kelas pekerja”, Kolektif ini memberi bukti praktis sekaligus militan bahwa menyatukan perjuangan di tempat kerja dan di wilayah sekitar, di bawah payung slogan keadilan iklim (climate justice), merupakan strategi yang nyata dan dapat dijalankan. Pendekatan mereka yang inovatif terbukti mampu memicu mobilisasi massa yang luas: berulang kali menggerakkan puluhan ribu orang turun ke jalan, dan dengan itu mengubah skenario restrukturisasi yang, dalam kasus-kasus serupa di tempat lain, biasanya berjalan tanpa perlawanan berarti. Proses ini pun melampaui sekadar nasib pabrik itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam pernyataan bersama Kolektif Pabrik GKN dan Fridays for Future saat menyerukan demonstrasi besar pada 25–26 Maret 2022:

Transisi iklim, ekologis, dan sosial yang benar-benar substantif tidak mungkin mengesampingkan kapasitas masyarakat untuk merumuskan perencanaan yang menyeluruh sekaligus berkelanjutan. Namun, perencanaan semacam itu tidak akan lahir dari pemerasan di tempat kerja dan relasi hierarkis, ataupun dari penindasan serta represi terhadap komunitas, seperti yang selama bertahun-tahun terjadi, misalnya, di Lembah Susa. Sebaliknya, ia hanya dapat dibangun melalui bangkitnya demokrasi partisipatif yang radikal.[5]

Pernyataan tersebut menyoroti watak sistemik dari kondisi kita. Komodifikasi, pada dasarnya, menjadi garis pemisah antara produksi kapitalis dan reproduksi kehidupan, sekaligus menundukkan yang terakhir ke bawah kendali yang pertama. Keuntungan bukan hanya bergantung pada pertumbuhan tanpa batas, tetapi juga pada kemampuan untuk terus menghasilkan barang yang benar-benar akan dibeli orang. Namun, pilihan konsumsi di pasar cenderung bersifat individualistis dan berjangka pendek, sedangkan perencanaan demokratis menuntut tindakan kolektif dan dapat membayangkan horizon yang jauh lebih panjang. Rencana konversi yang dirumuskan Kolektif Pabrik GKN bersama kelompok riset solidaritas pendukungnya memperlihatkan bagaimana dua horizon yang tampak berjauhan itu tetap dapat dipertautkan, bahkan dalam situasi politik yang saat ini kurang menguntungkan, ke dalam bentuk langkah konkret: nasionalisasi di bawah kendali pekerja untuk membangun Pusat Publik bagi Mobilitas Berkelanjutan (Public Hub for Sustainable Mobility).

Bersama dengan dimensi kualitatif dekomodifikasi, aspek kuantitatif dan distribusi terkait tingkat pendapatan dan jam kerja juga harus ditangani:

Kami menuntut pemangkasan jam kerja tanpa pengurangan upah, agar beban dan kesempatan kerja dapat dibagi lebih merata di seluruh penduduk. Bekerja lebih singkat menjadi mungkin jika setiap orang mendapat bagian kerja, dan ini merupakan hak yang layak diperjuangkan oleh semua pekerja—baik untuk kebutuhan hari ini maupun demi generasi mendatang.[6]

Kenaikan harga pangan dan energi pada 2022 – yang memicu gelombang aksi massa dan kerusuhan di berbagai negara seperti Peru, Ekuador, Panama, Sri Lanka, dan Sierra Leone – menunjukkan dengan jelas bahwa transisi ekologi tidak mungkin dijalankan tanpa redistribusi kekayaan dalam skala global.

Karena itu, unsur-unsur pokok transisi ekologis “dari bawah” dapat dirangkum sebagai berikut: dekomodifikasi produksi, pengurangan jam kerja, dan redistribusi kekayaan. Konvergensi antara perjuangan di tempat kerja dan di tingkat komunitas, sebagaimana dicontohkan oleh sengketa GKN, akan menjadi titik kunci untuk membangun mobilisasi luas yang dibutuhkan: memastikan orang bisa “bertahan sampai akhir bulan” sekaligus melampaui ancaman “akhir dunia.”***

Lorenzo Feltrin adalah peneliti pasca- doktoral yang menerima beasiswa Marie Curie Global Fellowship dengan judul “Labour and Ecology in an International Perspective: Porto Marghera in the Phosphates Archipelago”.

Emanuele Leonardi adalah seorang sosiolog ekonomi. Minat penelitiannya meliputi ekologi politik, gerakan lingkungan hidup kelas pekerja, dan gerakan keadilan iklim.

Ucapan Terima Kasih dan Pendanaan

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok riset solidaritas GKN (terutama Stefano Laszlo Capitani, Armanda Cetrulo, Lorenzo Cresti, Giovanni Dosi, Francesca Gabbriellini, Giacomo Gabbuti, Sara Marullo, Simone Marullo, Angelo Moro, Andrea Roventini, Bruno Settis, dan Maria Enrica Virgillito) atas penyuntingan volume di mana versi Italia artikel ini pertama kali diterbitkan.

Ucapan terima kasih khusus juga kepada Centro Studi Movimenti di Parma yang telah menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah konferensi Working-class environmentalism and climate justice yang berlangsung pada 14 Juni 2019: refleksi kolektif yang menjadi bagian dari artikel ini dimulai di sana.

Untuk menulis artikel ini, Lorenzo Feltrin didanai oleh Leverhulme Trust (ECF-2020-004).

Daftar Pustaka

Balestrini, Nanni, and Primo Moroni, 2021 [1988], The golden horde: Revolutionary Italy, 1960–1977, Kolkata: Seagull Books.

Barca, Stefania, 2020, Forces of reproduction: Notes for a counter-hegemonic Anthropocene, Cambridge: Cambridge University Press.

Barca, Stefania, and Emanuele Leonardi, 2018, “Working-class ecology and union politics: A conceptual topology”, Globalizations, 15(4), 487-503.

Bell, Karen, 2021, “Working-class environmentalism in the UK: Organising for sustainability beyond the workplace”, in Nora Räthzel, Dimitris Stevis, and David Uzzell (eds), The Palgrave handbook of environmental labour studies (441-463), London: Palgrave.

Benegiamo, Maura, and Emanuele Leonardi, 2021, “André Gorz’s Labour-based political ecology and its legacy for the XXI century”, in Nora Räthzel, Dimitris Stevis, and David Uzzell (eds), The Palgrave handbook of environmental labour studies (721-741), London: Palgrave.

Bologna, Sergio, 1991-92 [1987], “The theory and history of the mass worker in Italy”, Common sense, 11 (16-29) and 12 (52-78).

Borghi, Vando, 2021, “Capitalismo delle infrastrutture e connettività: Proposte per una sociologia critica del mondo a domicilio”, Rassegna italiana di sociologia, 3, 671-699.

Collettivo di Fabbrica GKN, 2022, Insorgiamo: Diario collettivo di una lotta operaia (e non solo), Rome: Alegre

Dalla Costa, Mariarosa, 2019, Women and the subversion of the community: A Mariarosa Dalla Costa reader, Oakland (CA): PM Press.

Davigo, Elena, 2017, Il movimento italiano per la tutela della salute negli ambienti di lavoro (1961-1978), PhD Thesis, University of Florence.

Dyer-Witheford, Nick, 2018, “Struggles in the Planet Factory: Class composition and global warming”, in Jan Jagodzinski (eds), Interrogating the Anthropocene: Ecology, aesthetics, pedagogy, and the future in question (75-103), Berlin: Springer

Feltrin, Lorenzo, 2022, “Situating class in workplace and community environmentalism: Working-class environmentalism and deindustrialisation in Porto Marghera, Venice”, The sociological review, 70(6), 1141-1162.

Feltrin, Lorenzo, and Devi Sacchetto, 2021, “The work-technology nexus and working-class environmentalism: Workerism versus capitalist noxiousness in Italy’s Long 1968”, Theory and society, 50(5), 815-835.

Feltrin, Lorenzo, Alice Mah, and David Brown, 2022, “Noxious deindustrialization: Experiences of precarity and pollution in Scotland’s petrochemical capital”, Environment and planning C, 40(4), 950-969.

Fortunati, Leopoldina, 1996 [1981], The arcane of reproduction: Housework, prostitution, labor and capital, New York (NY): Autonomedia.

Gabbriellini, Francesca, and Giacomo Gabbuti, 2022, “How striking auto workers showed Italy the way out of decline”, Jacobin mag, https://jacobin.com/2022/08/gkn-driveline-florence-factory-collective-strike.

Hansen, Bue R., 2020, “The interest of breathing: Towards a theory of ecological interest formation”, Crisis & critique, 7(3), 108-137.

Leonardi, Emanuele, 2019, “Bringing class analysis back in: Assessing the transformation of the value-nature nexus to strengthen the connection between Degrowth and Environmental Justice”, Ecological Economics, 156, 83-90.

Oddone, Ivar, 1979, Psicologia dell’ambiente: Fabbrica e territorio, Turin: Giappichelli.

Pellizzoni, Luigi, Emanuele Leonardi, and Viviana Asara (eds), 2022, Handbook of critical environmental politics, London: Edward Elgar.

Ruzzenenti, Marino, 2020, “Le radici operaie dell’ambientalismo italiano”, Altronovecento, https://altronovecento.fondazionemicheletti.eu/dossier-1970-le-radici-operaie-dellambientalismo-italiano.

Sacchetto, Devi, and Gianni Sbrogiò (eds), 2009, Quando il potere è operaio: Autonomia e soggettività politica a Porto Marghera, 1960–1980, Rome: Manifesto Libri.

Salvetti, Dario, 2022, “Dalla coincidenza alla convergenza: Lotta operaia e giustizia climatica alla GKN”, Le parole e le cose, https://www.leparoleelecose.it/?p=43209. English version: https://projectpppr.org/populisms/emanuele-leonardi-amp-mimmo-perrotta-interview-dario-salvetti.

Wheeler, Seth, and Jessica Thorne, 2018, “The workers’ inquiry and social composition”, Notes from below, https://notesfrombelow.org/article/workers-inquiry-and-social-composition.

Zazzara, Gilda, 2009, Il Petrolchimico, Padua: Il Poligrafo.

[1] https://ourworldindata.org/co2-emissions.

[2] Keadilan iklim merujuk pada cara pandang yang menempatkan pemanasan global sebagai akibat dari ketimpangan struktural di tingkat dunia. Krisis iklim tidak terjadi secara netral, melainkan lahir dari relasi yang timpang, baik antarnegara maupun antarkelompok sosial. Di satu sisi, terdapat kesenjangan antara Global Utara dan Global Selatan: negara-negara industri maju menjadi penyumbang terbesar emisi, sementara negara-negara berkembang justru menanggung dampak terberatnya. Di sisi lain, ketimpangan juga tampak dalam pembagian tanggung jawab sosial, di mana investasi pada energi fosil dan beban dampaknya lebih banyak ditanggung oleh kelompok tertentu, bukan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada akhir 1990-an, gagasan keadilan iklim terutama berfokus pada ketimpangan global tersebut. Namun, sejak 2019, perspektif ini semakin berkembang dengan mengaitkan ketimpangan antarnegara dan antarkelas dalam satu kerangka kritik yang lebih luas terhadap sistem ekonomi global, khususnya kapitalisme berbasis bahan bakar fosil.

[3] Contohnya, makanan diperlukan agar tenaga kerja dapat terus bekerja. Tetapi, produksi pangan untuk perusahaan pertanian dianggap sebagai sebagai kegiatan produktif, sedangkan menanamnya untuk diri sendiri dalam sistem kapitalis dianggap sebagai aktivitas reproduktif.

[4] Dalam situasi tertentu, satu ruang fisik dapat berfungsi sekaligus sebagai tempat kerja dan lingkungan sosial bagi orang yang sama. Contohnya, rumah menjadi lokasi kerja untuk aktivitas reproduktif (dan juga produktif, seperti kerja jarak jauh), sekaligus menjadi ruang komunitas. Dalam situasi lain, satu ruang fisik menjadi tempat kerja bagi sebagian orang, tetapi berfungsi sebagai lingkungan komunitas bagi pihak lainnya. Misalnya, rumah sakit merupakan tempat kerja bagi para pegawainya, sekaligus ruang komunitas bagi para pasien.

[5] Kesadaran semacam ini juga tampak dalam pernyataan bersama GKN Factory Collective dan Fridays for Future yang menyerukan pelaksanaan “tanggal ganda” kedua sebagai momen konvergensi—yakni aksi mogok iklim pada 23 September 2022 dan demonstrasi nasional Converge to Rise pada 22 Oktober 2022 di Bologna. Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa kekeringan, mencairnya gletser-gletser purba, serta gelombang panas yang semakin ekstrem merupakan bukti nyata dari dampak pemanasan global. Di saat yang sama, banyak orang terus berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup bulanan, menghadapi ketidakpastian kerja, alih daya, inflasi, dan tuntutan atas upah yang layak. Namun, perjuangan untuk bertahan hingga akhir bulan menjadi tidak bermakna jika tidak disertai dengan perjuangan mencegah “akhir dunia”. Sebaliknya, upaya melibatkan semakin banyak orang dalam perjuangan melawan kehancuran ekologis juga mustahil berhasil tanpa mengaitkannya dengan perjuangan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

[6] Ibidem