Ilustrasi: Cakraloka

KETIKA negara-negara OECD mengalami pelemahan industri manufaktur pada dekade 1980-an, industri pariwisata sebagai bagian dari sektor jasa mulai didorong untuk mengatasi krisis. Pengembangan pariwisata dinilai dapat mencegah ketergantungan berlebih terhadap manufaktur, dan seiring dengan itu, pariwisata secara epistemik maupun praksis mulai tertata dalam kerangka kapitalis. Komunitas epistemik, terutama di Barat, muncul dan menyebarkan pengaruhnya melalui pendekatan positivistik yang berorientasi bisnis, termasuk dengan lahirnya organisasi serta rezim tata kelola pariwisata global yang berpihak pada kepentingan pasar (Ateljevic, 2014).

Industri pariwisata kemudian berfungsi sebagai instrumen ekonomi politik kelas kapitalis untuk mengekstraksi sumber daya alam, mengusir komunitas lokal, dan mengeksploitasi kelas pekerja. Di Indonesia, terutama selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara menciptakan kantong-kantong pariwisata baru melalui kebijakan seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), serta program Sepuluh Bali Baru, yang sebagian ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Proyek-proyek ini bertujuan menarik investasi asing maupun domestik untuk mengembangkan industri wisata nasional, tetapi dalam praktiknya justru melahirkan konflik kelas yang mempertentangkan kepentingan komunitas lokal dan rakyat pekerja dengan korporasi yang dibekingi negara.

Sebagai industri yang ditata secara kapitalis, pariwisata telah menimbulkan krisis mendalam terhadap kelangsungan hidup kelas pekerja. Namun krisis ini tidak bisa dibaca sebagai dominasi total kapital atas pekerja. Penyingkapan krisis dalam kapitalisme diperlukan bukan semata sebagai bentuk kritik, melainkan sebagai upaya praksis kreatif untuk membangun alternatif pembangunan pasca kapitalis. Tulisan ini karenanya tidak berhenti pada diagnosis atas krisis pariwisata kapitalis, tetapi juga mendorong upaya mengikis kapitalisme melalui pengembangan pariwisata pasca kapitalis.

Krisis Pariwisata Kapitalis

Ketika industri manufaktur tidak lagi mampu menopang perekonomian dan jumlah tenaga kerjanya terus menurun, industri jasa didorong sebagai solusi atas krisis. Dalam konteks ini, pariwisata tampil sebagai pilihan bagi perekonomian kapitalis yang tidak bisa lagi bergantung pada sektor manufaktur. Pandangan ini kemudian menjadi dominan di kalangan teknokrat, akademisi, dan organisasi pariwisata internasional.

Kekuatan utama pariwisata sebagai “alternatif” krisis terletak pada kemampuannya memperluas cakupan komodifikasi. Jika industri manufaktur mengolah bahan mentah dari alam menjadi komoditas, maka pariwisata mengubah ruang sosial, budaya, dan lingkungan menjadi komoditas tanpa memerlukan bahan mentah. Ia mengombinasikan elemen sosial budaya, alam, dan fisik untuk dipasarkan, bahkan tanpa memerlukan kerja tangan manusia secara langsung (Bianchi, 2003). Misalnya, agen perjalanan yang menjual keunikan tradisi lokal sebagai pengalaman wisata merupakan bentuk komodifikasi pariwisata kapitalis yang tidak melibatkan ekstraksi sumber daya alam.

Sebagai alternatif atas krisis, pariwisata juga bergerak mengalami krisis. Masalah-masalah yang muncul, misalnya over tourism, kerusakan ekologis, penguasaan sumber daya material melalui privatisasi dan perampasan, eksploitasi pekerja informal dan informalisasi kerja formal sektor pariwisata, adalah serangkaian persoalan yang menunjukkan bahwa industri ini sedang menghadapi batas-batas akumulasi.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Bagi Eisenschitz (2016), pariwisata yang diandalkan sebagai alternatif atas krisis adalah politik kelas yang berkembang sebagai strategi untuk menghidupkan kembali sistem akumulasi kapital yang sedang goyah akibat penurunan tingkat keuntungan pada masa-masa krisis. Sementara itu, pertumbuhan pariwisata pascakrisis telah berhasil menggantikan kelas pekerja terampil dengan tradisi solidaritas dalam serikat buruh yang kuat dengan kelas pekerja tidak terampil, tidak terorganisir, serta terfragmentasi.

Namun, berbagai bentuk tata kelola yang berupaya mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan pariwisata, misalnya sustainable tourism, pro-poor tourism, dan lain-lain, tetap mengandung kontradiksi internalnya. Menurut Eisenschitz (2016), hal itu disebabkan karena solusi tersebut bukanlah untuk mengatasi persoalan mendasar yang diciptakan pariwisata, melainkan hanyalah solusi untuk mengamankan profit, atau sebagai produk dari politik kelas kapitalis yang gagal mengatasi persoalan (lihat juga Fletcher, 2011).

Di Indonesia, persoalan serupa tampak dengan jelas. Lebih dari separuh total tenaga kerja sektor pariwisata (59,31%) berada pada sektor informal (Kemenparekraf dan BPS, 2022). Bali, sebagai destinasi wisata utama di Indonesia yang menguasai 45% dari total kunjungan turis internasional di Indonesia pada 2023, menjadi kantong pariwisata yang kelas pekerja pariwisatanya berjuang dalam informalitas, fleksibilitas, dan upah rendah. Penduduk desa yang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris dan jenjang pendidikan formal yang cukup tidak akan bisa menjadi pekerja hotel yang berdiri tidak jauh dari desanya. Begitu pula pekerja luar daerah di Bali yang tidak cukup terampil, hanya mampu terserap dalam sektor informal yang juga beradu dengan sesama pekerja tidak terampil, baik penduduk asli maupun pendatang (Fagertun, 2016).

Sementara itu, privatisasi dan perampasan sarana produksi komunitas lokal oleh korporasi yang dibekingi negara terus terjadi, terutama di kawasan wisata yang ditetapkan pemerintah sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), mencakup Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Di Danau Toba, badan otorita menguasai 386,72 hektare lahan milik masyarakat adat Sigapiton untuk target investasi pariwisata senilai Rp6,1 triliun (Mongabay, 2021). Di Candi Borobudur, pengetatan untuk tujuan konservasi telah menyingkirkan dua ribu pedagang kecil di zona II Candi, tetapi di sisi lain memberikan kesempatan kepada perusahaan hotel untuk beroperasi di zona tersebut (LBH Yogyakarta, 2024). Sementara itu, di Labuan Bajo, korporasi milik pebisnis yang terafiliasi dengan elite politik nasional menguasai proyek pariwisata super premium yang dibangun di atas pulau-pulau eksotis melalui konsesi negara (Tempo, 2022).

Tidak jauh berbeda, di Mandalika, PT ITDC yang merupakan perusahaan induk BUMN sektor pariwisata telah merampas lahan secara paksa dan penuh kekerasan terhadap komunitas lokal demi ambisi pembangunan sirkuit MotoGP dengan kemasan sport tourism (Project Multatuli, 2023). Sementara itu, di ujung utara Pulau Sulawesi, PT MPRD yang diberikan hak oleh pemerintah untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus telah menguasai lahan seluas 197,4 hektare yang mencakup beberapa desa untuk pembangunan kawasan wisata premium yang terdiri atas hotel, resor, marina, dan lain-lain (Poli, 2024).

Persoalan dalam pariwisata yang muncul melalui gambaran singkat kasus-kasus di atas tidak sekadar mencerminkan bahwa krisis dalam pariwisata adalah sesuatu yang tidak terhindarkan, melainkan merupakan konsekuensi yang terbentuk dari pertarungan kelas yang tertanam dalam pusat-pusat kekuasaan dan tatanan institusional.

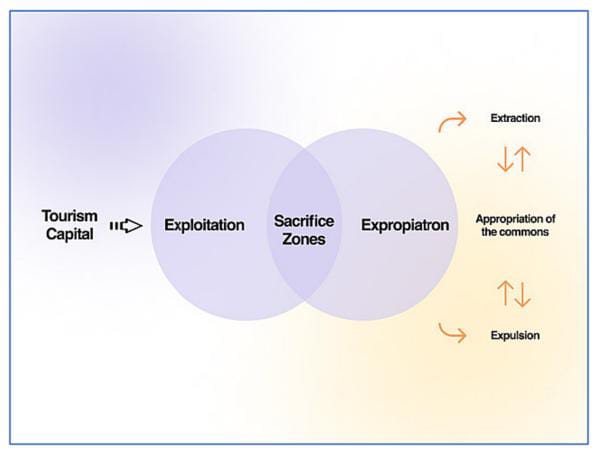

Krisis pariwisata kapitalis yang demikian berupaya digali lebih dalam oleh Bianchi dan Milano (2024). Mengacu pada pendapat Nancy Fraser (2022) tentang krisis, yaitu keterkaitan antara eksploitasi dan ekspropriasi yang berjalan beriringan dengan kapitalisme sebagai penggeraknya, mereka berpendapat bahwa akumulasi modal dalam struktur pariwisata kapitalis telah memperparah mekanisme eksploitasi dan ekspropriasi yang saling beririsan dengan persoalan yang lebih luas, yang telah memunculkan konflik dan perlawanan dalam berbagai bentuk dan isu (Bianchi dan Milano, 2024).

Mekanisme ini, bagi mereka, telah melahirkan “zona pengorbanan” (sacrifice zones), yaitu tempat di mana pariwisata kapitalis melangsungkan akumulasi dengan mengorbankan tatanan sosial-ekologis demi keuntungan jangka pendek, bahkan ketika kerusakan iklim semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata terhadap kelayakan komersial dan aset pariwisata (Bianchi dan Milano, 2024).

Sebagai hasil dari konfigurasi kelas, krisis pariwisata kapitalis dan implikasinya terhadap tatanan kehidupan manusia secara luas bukanlah tanda bahwa kelas pekerja telah mengalami impotensi dalam melawan. Krisis tersebut tidak dapat dibaca sebagai dominasi total, melainkan sebagai latar belakang dari praksis lebih lanjut untuk mewujudkan tatanan pariwisata pascakapitalis dan emansipasi kelas pekerja. Dengan demikian, kritik terhadap pariwisata kapitalis membutuhkan praksis lebih lanjut atas alternatif pembangunan nonkapitalis.

Mengikis Kapitalisme dan Alternatif Pariwisata Pasca Kapitalis

Tidak ada bentuk tunggal tentang bagaimana pariwisata pasca kapitalis harus diwujudkan, tetapi jelas bahwa krisis pariwisata kapitalis tidak dapat diatasi dengan solusi yang masih berpijak pada logika kapitalisme. Mengutip Erik Olin Wright (2019), pembangunan pasca kapitalis memerlukan strategi untuk mengikis kapitalisme dengan memperluas unsur sosialisme dan demokrasi ekonomi di dalam sistem yang ada.

Menurut Wright, perekonomian pasca kapitalis merupakan campuran dari berbagai bentuk seperti perencanaan partisipatif, perusahaan publik, koperasi, pasar yang diatur secara demokratis, dan bentuk institusional lainnya, alih-alih bergantung pada satu model tunggal. Strategi ini mengombinasikan inisiatif masyarakat sipil dari bawah untuk menentang dan melarikan diri dari kapitalisme dengan intervensi negara dari atas untuk menaklukkannya.

Dalam konteks pariwisata, Büscher dan Fletcher (2017) menekankan bahwa pariwisata harus beralih secara radikal dari aktivitas privat menuju aktivitas yang berkontribusi pada kepentingan bersama. Fletcher (2019) menegaskan bahwa pariwisata pasca kapitalis harus didasarkan pada produksi yang tidak berbasis pada penguasaan pribadi atas nilai lebih, pertukaran yang tidak bertujuan mengakumulasi modal, perhatian penuh terhadap dampak lingkungan dan sosial, serta kepemilikan bersama atas sarana produksi. Fletcher dan rekan-rekannya (2023) menambahkan bahwa pembangunan pariwisata pasca kapitalis harus bertumpu pada praktik nyata yang dapat diterapkan, bukan sekadar ideal normatif yang kabur, sehingga dapat diwujudkan melalui gerakan kolektif dari bawah dan intervensi negara dari atas.

Mengikis kapitalisme dalam pariwisata harus dimulai dari konteks sosial yang spesifik. Setiap tempat memiliki kondisi yang melahirkan bentuk dan eksperimen berbeda sesuai tantangan nyata yang dihadapi, termasuk resistensi dari kekuatan kelas kapitalis. Karena itu, perjuangan untuk mewujudkan pariwisata pasca kapitalis harus menjadi kekuatan kontra-hegemonik yang tumbuh dari dalam sistem kapitalisme itu sendiri dengan tujuan mengikisnya secara bertahap.

Pariwisata Pasca Kapitalis dalam Praksis

Di berbagai tempat, praksis pembangunan pariwisata pasca kapitalis telah muncul sebagai respons terhadap kekecewaan mendalam terhadap tatanan ekonomi kapitalis. Salah satu contohnya adalah koperasi pekerja Hotel Bauen di Argentina. Hotel ini, yang dibangun oleh rezim militer untuk Piala Dunia 1978 dengan dana publik, bangkrut pada 2001 akibat krisis ekonomi. Mantan pekerjanya kemudian mengokupasi bangunan tersebut pada 2003 dan mengelolanya secara demokratis melalui koperasi Buenos Aires Una Empresa Nacional (BAUEN).

Hotel Bauen menjadi simbol pembangunan pariwisata pasca kapitalis berbasis kepemilikan bersama dan kontrol pekerja. Meskipun menghadapi tekanan hukum dan tidak mendapat pengakuan negara, mereka berhasil bertahan hingga 2020 sebelum akhirnya tutup karena pandemi COVID-19 (Higgins-Desbiolles, 2012). Fletcher dan rekan-rekannya (2023) menafsirkan kasus ini sebagai upaya pelarian diri dari dominasi kapitalisme, yakni membangun otonomi ekonomi di tengah sistem yang masih kapitalistik. Namun tanpa kekuatan politik untuk merebut negara, inisiatif semacam ini sulit diperluas. Sebagaimana ditegaskan Wright (2019), pengikisan kapitalisme memerlukan sinergi antara perlawanan masyarakat dari bawah dan intervensi negara dari atas.

Pengalaman serupa juga muncul di berbagai tempat lain. Regulasi di Barcelona misalnya membatasi penyewaan akomodasi wisata demi mencegah lonjakan harga sewa dan krisis perumahan. Di Brasil, perusahaan sosial SESC São Paulo berupaya menyediakan akses wisata murah bagi kelas pekerja di tengah dominasi wisata komersial yang eksklusif. Sementara di Majorca, organisasi lingkungan GOB mengelola reruntuhan Biara Trappist abad ke-19 secara nirlaba untuk mempromosikan dekomodifikasi ruang kenikmatan (Fletcher dan rekan, 2023).

Penutup

Industri pariwisata global yang ditata secara kapitalis telah melahirkan krisis mendalam dan mengubah ruang geografis menjadi komoditas yang dipertukarkan. Di Indonesia, pembangunan pariwisata menunjukkan dua pola umum: pertama, intervensi negara bersama korporasi yang membuka wilayah baru bagi ekstraksi kapital seperti dalam proyek DPSP; dan kedua, pengelolaan berbasis komunitas yang dalam derajat tertentu mendapat dukungan pemerintah dan korporasi, tetapi sering terjebak dalam populisme pariwisata tanpa kekuatan transformasi struktural. Kedua pola ini sama-sama tidak mengikis kapitalisme.

Oleh karena itu, perubahan radikal dalam pembangunan pariwisata perlu dilakukan dengan merancang alternatif yang bercorak pasca kapitalis. Dalam kerangka ini, sumber daya material dan sarana produksi harus tersosialisasi melalui gerakan kolektif dari bawah yang kuat dan intervensi kebijakan negara dari atas. Kemakmuran dari industri pariwisata harus terdistribusi secara merata kepada komunitas lokal dan kelas pekerja. Inisiatif yang telah ada, seperti desa atau kampung wisata, dapat menjadi titik awal untuk transformasi menuju bentuk-bentuk pariwisata pasca kapitalis yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Apakah upaya ini akan berhasil atau tidak sangat bergantung pada konfigurasi kekuatan kelas yang terbentuk di lapangan.

Daftar Rujukan

Ateljevic, I. (2014). Transforming the (tourism) world for good and (re)generating the potential ‘new tourism economy’. In Tourism Social Science Series, 18, 267–284. Channel View Publications.

Bianchi, R. V. (2003). Place and power in tourism development: tracing the complex articulations of community and locality. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 1(1), 13–32.

Bianchi, R. V. & Milano, C. (2024). Tourism, Capitalism and Crisis: The Political Economy of Social Transformation. Routledge.

Büscher, B. & Fletcher, R. (2017). Destructive creation: capital accumulation and the structural violence of tourism. Journal of Sustainable Tourism, 25(5), 651–667.

Eisenschitz, A. (2016). The end of tourism? Political economy and social possibility. Antipode, 48(2), 338–356.

Fagertun, A. (2016). Flexible capital, subjectivity and inequality in Bali’s tourism industry. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 17(3–4), 285–299.

Fletcher, R. (2011). Sustaining tourism, sustaining capitalism? The tourism industry’s role in global capitalist expansion. Tourism Geographies, 13(3), 443–461.

Fletcher, R. (2019). Ecotourism after nature: Anthropocene tourism as a new capitalist fix. Journal of Sustainable Tourism, 27(4), 522–535.

Fletcher, R., Büscher, B., Koot, S. & Massarella, K. (2023). Tourism and Degrowth: Towards a Truly Sustainable Future. Channel View Publications.

Fraser, N. (2022). Cannibal Capitalism: How Our System Is Devouring Democracy, Care, and the Planet—and What We Can Do About It. Verso.

Higgins-Desbiolles, F. (2012). The Hotel Bauen’s challenge to the global hospitality industry. Tourism Recreation Research, 37(1), 3–12.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) & Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Kepariwisataan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenparekraf RI.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. (2024). Laporan Advokasi Pedagang Zona II Borobudur. Yogyakarta: LBH Yogyakarta.

Mongabay Indonesia. (2021). Badan Otorita Danau Toba dan Konflik Lahan Adat Sigapiton. Diakses dari: https://www.mongabay.co.id/

Poli, M. T. (2024). Konflik kelas di Kawasan Ekonomi Khusus Likupang. Jurnal Sosial Politik Alternatif, 2(1), 45–68.

Project Multatuli. (2023). Warga yang Terusir dari Tanahnya untuk Sirkuit Mandalika. Diakses dari: https://projectmultatuli.org/

Tempo. (2022). Labuan Bajo dan Kepentingan Elite Politik Nasional. Majalah Tempo, 50(4).

Wright, E. O. (2019). How to Be an Anticapitalist in the Twenty-First Century. Verso.

M. Taufik Poli adalah Buruh di Kota Manado yang senang belajar ekonomi politik.