Ilustrasi: Altar Gereja di Kampung Bupul (Dokumentasi Penulis)

DALAM NARASI arus utama, berbagai catatan dan komentar kerap mendeskripsikan penduduk pribumi beserta kampung yang mereka huni secara simplistik—ditandai oleh kehidupan yang damai, ikatan kekerabatan yang erat, serta bertahannya praktik penghidupan subsisten. Namun, memperlakukan kampung beserta kehidupannya sebagai sesuatu yang statis, serta mereproduksi narasi mitos di dalamnya, justru menghalangi pemahaman yang lebih kritis, mengaburkan realitas, dan menyingkirkan sejarah panjang kekerasan terhadap penduduk pribumi di situs yang kini disebut “kampung”.

Menentang narasi simplistik mengenai penduduk pribumi, tulisan ini berupaya menyingkap kompleksitas kolonialisme dan proses penaklukan yang melibatkan kekuatan bersenjata, misi pemberadaban oleh para misionaris, serta pendudukan perkebunan dalam kerangka pemerintahan kolonial. Melalui lensa konseptual kekerasan kolonial dan pengalaman historis orang Yéi, tampak jelas bahwa masa lalu dan masa kini merupakan satu kesatuan kontinuum dari praktik kolonial yang sama. Kesinambungan inilah yang pada akhirnya membuka jalan bagi keruntuhan sebagian, bahkan seluruh, kehidupan dan kebudayaan Yéi-nan di Selatan Papua.

Kekerasan Kolonial dan Pembentukan Ulang Kehidupan

Uraian mengenai kekerasan kolonial dalam tulisan ini berangkat dari pembahasan Karl Marx dalam Capital, pada bagian berjudul So-Called Primitive Accumulation. Sebelum menguraikan secara rinci, Marx mengajukan pertanyaan: bagaimana dua kelas yang berbeda—di satu sisi kelas kapitalis pemilik sarana produksi, dan di sisi lain kelas pekerja yang menjual tenaga kerja demi bertahan hidup—muncul? Jawaban atas pertanyaan yang tampak sebagai “dosa asal” kapitalisme itu menuntun pada pengungkapan historis di mana penaklukan, perbudakan, dan penghancuran—singkatnya, kekerasan—memainkan peran utama. Marx menunjukkan kenyataan bahwa brutalitas yang tampak vulgar merupakan prasyarat historis bagi lahirnya akumulasi kapitalis sejak awal.1Marx, K. (1990). Capital, Volume I. London: Penguin Books.

Mengadopsi gagasan Marx tentang akumulasi asali (ursprüngliche Akkumulation), Onur Ince (2018) berteori bahwa kekerasan merupakan ontologi kapitalisme. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya hadir di awal sebagai asal-usul atau bersifat fungsional pada masa krisis, melainkan mendasari seluruh kekuatan yang membentuk dan memelihara tatanan sosial kapitalisme. Pengamatan ini dengan tegas menantang para eksponen liberalisme yang mati-matian membela kapitalisme sebagai tatanan yang sesuai dengan nilai kebebasan dan kesetaraan etis-yuridis dalam kepemilikan pribadi, pertukaran pasar, serta tenaga kerja bebas. Kenyataannya, tatanan itu justru bertumpu pada kekerasan yang dilembagakan, diabadikan secara hukum, dan diulang-ulang secara teratur—yang berarti tidak ada penyimpangan dalam keintiman kapital dan paksaan.2Ince, O. U. (2018). Between Equal Rights: Primitive Accumulation and Capital’s Violence. Political Theory, 46(6), 885–914.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme, kolonialisme turut menciptakan kekerasan yang “terjustifikasi” di wilayah koloni. Berbagai delusi superioritas dan representasi terhadap penduduk pribumi—sebagai “pemburu kepala”, “kanibal”, “liar”, “primitif”, “tidak beradab”, “terbelakang”, hingga “orang miskin yang malas”—terus diproduksi untuk membenarkan praktik kekerasan kolonial. Representasi yang bersifat demonik itu terekam jelas dalam tulisan-tulisan para misionaris dan dokumen perencanaan pembangunan negara.

Para misionaris, misalnya, menggambarkan orang Papua sebagai “orang biadab” (wilden), dengan cara hidup yang disebut “setingkat dengan keberadaan binatang” (dierlijk peil van bestaan). Sementara itu, dalam dokumen perencanaan pembangunan negara, representasi terhadap penduduk pribumi tetap berlanjut, meskipun tampil dalam wajah yang lebih halus—dengan dalih memperbaiki dan memberdayakan—melalui istilah seperti “pengentasan kemiskinan”, “pengenalan budidaya yang lebih produktif”, atau “kawasan kurang berkembang”.

Di Selatan Papua—yang menjadi fokus tulisan ini—dua bentuk kekerasan kolonial akan ditelaah: misi pemberadaban dan pemagaran tanah penduduk pribumi. Berdasarkan pengalaman masyarakat Yéi-nan, sejak masa sebelum hingga setelah pertemuan dengan pemerintah kolonial, kedua praktik kekerasan yang terlembagakan itu tampak berkelindan, sekalipun berlangsung dalam rezim kolonial yang berbeda. Keduanya bersama-sama membentuk ulang kehidupan penduduk pribumi di wilayah tersebut.

Yéi-nan Sebelum Kolonialisme

Yéi-nan merupakan sebuah suku yang kini hidup terbelah oleh batas negara-bangsa Indonesia dan Papua Nugini. Sistem perkawinan mereka diatur dengan ketat antara dua kelompok utama, yakni Nak dan Tale. Orang Yéi memiliki tubuh relatif lebih ramping dibandingkan orang Marind, yang dikenal berpostur tegap dan memiliki tinggi badan di atas rata-rata suku-suku lain di Papua.

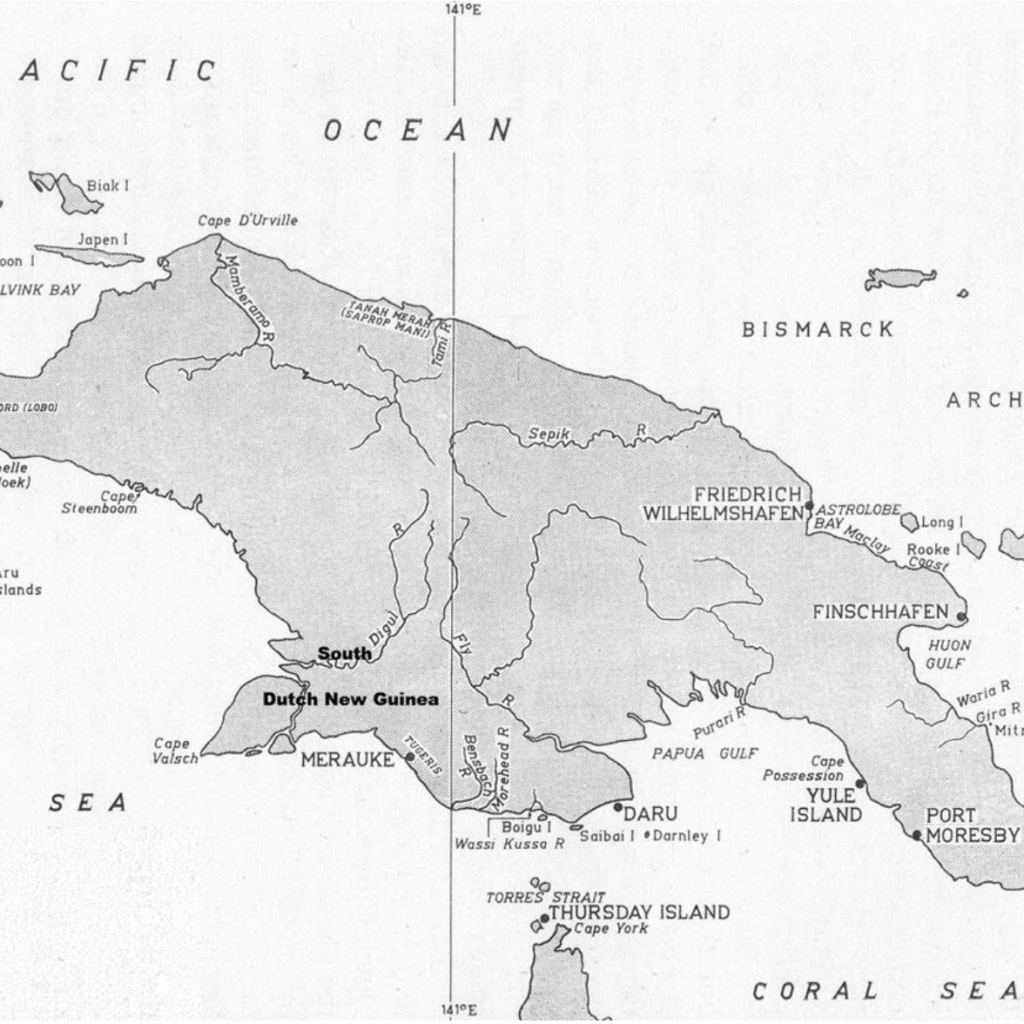

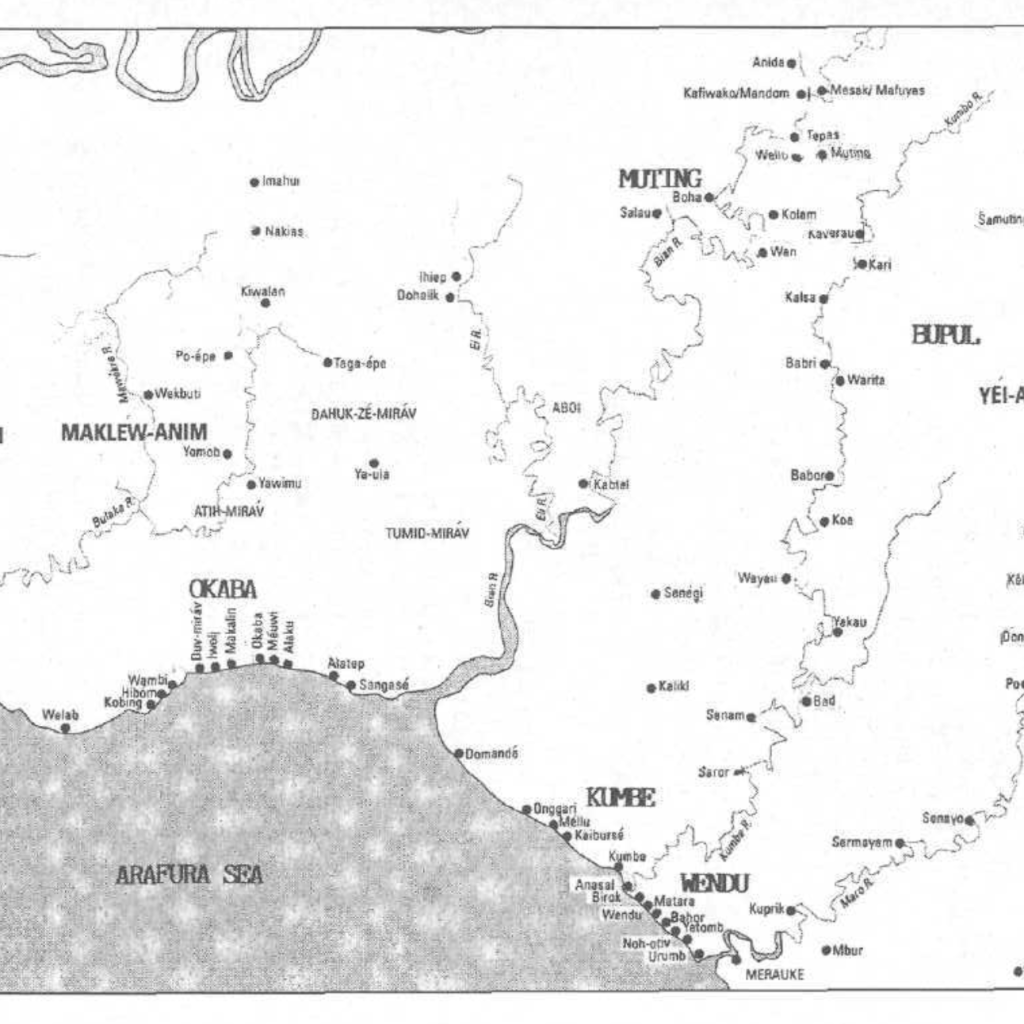

Menurut catatan antropolog dan misionaris Belanda, Jan Verschuren, yang bekerja di Nugini Selatan antara tahun 1931 hingga 1970, pada masa pra-kolonial orang Yéi mendiami daerah aliran Kali Maro bagian hulu dan tengah, serta sebagian kecil tepi timur Kali Kumbe bagian hulu. Di wilayah itu, beberapa komunitas kecil Yéi-nan dahulu hidup berdampingan dengan komunitas adat Marind. Di bagian utara wilayah Yéi-nan, dataran tinggi yang tidak tergenang air seluruhnya tertutup hutan hujan dan pohon eukaliptus. Sementara di wilayah Maro tengah masih terdapat area sabana yang diselingi tumbuhnya pohon eukaliptus yang berkembang biak dengan cepat.

Pada titik-titik di mana dataran tinggi berbatasan dengan rawa atau sungai, penduduk membangun permukiman bersama kerabat dalam kelompok kecil yang disebut dusun. Pohon kelapa menjadi penanda lokasi dusun dari kejauhan (Verschuren, 1982). Beberapa pemukiman Yéi sebelum kolonialisme antara lain Bupul, Tanas, Kwél, Poo, Erambu, Polka, Yawar, dan Toray (lihat Gambar 1).

Tidak ada tanah yang tidak bertuan, sebab setiap dusun beserta hutan, rawa, anak sungai, dan tanah di sekitarnya—beserta seluruh isinya—dikuasai oleh penduduk Yéi-nan. Batas-batas alamiah ditetapkan dengan jelas, seperti rawa, sungai, atau anak sungai; sedangkan di dataran, batas dapat berupa jalan setapak atau penanda lain yang memisahkan wilayah satu kelompok dari kelompok lainnya.

Penduduk Yéi-nan tinggal di rumah panjang dengan halaman terbuka yang menjadi tempat anggota keluarga dari masing-masing jenis kelamin duduk bercakap-cakap atau bekerja pada siang hari. Di sekitar rumah utama terdapat Korár bö, tempat berkumpul kaum pria pada siang hari, yang letaknya strategis dan berfungsi sebagai pos pengamatan terhadap kemungkinan serangan musuh. Di dalamnya api menyala sepanjang hari untuk menghangatkan badan, memanggang makanan, dan meluruskan anak panah.

Verschuren menggambarkan secara detail bentuk rumah dan pembagian ruang dalam permukiman Yéi-nan. Rumah panjang mereka beratapkan daun sagu, berdinding pelepah sagu, ditopang tiang, dan dilapisi kulit kayu eukaliptus. Meski tanpa partisi permanen, ruang dalam rumah terbagi dua: bagian depan (soama) untuk laki-laki, dan bagian belakang (wake) untuk perempuan dan anak-anak. Tidak seorang pun diperbolehkan memasuki ruang lawan jenis, kecuali anak-anak.

Di bawah atap, setiap orang memiliki perapian sendiri: laki-laki di soama dan perempuan di wake. Saat beristirahat, mereka menggunakan wontje—tikar dari pelepah nibung atau serat kulit kayu—sebagai alas tidur, dengan sebatang kayu sebagai sandaran kepala. Peralatan, perlengkapan menari, dan barang pribadi lainnya disimpan di palang kayu atau digantung pada tiang bercabang di dalam rumah.

Dalam catatan yang sama, Verschuren juga menjelaskan kehidupan sosial dan kebudayaan orang Yéi, di mana pohon sagu memegang peran sentral. Pohon sagu tumbuh subur di dusun-dusun, rawa-rawa, dan sekitar anak sungai. Para perempuan Yéi bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan komunitas, sering kali sambil membawa anak-anak dan mengajarkan teknik pengolahan sagu.

Proses pengolahan sagu dimulai dengan menebang pohon, mengupas kulit terluar, lalu mengambil empulur menggunakan kapak batu dan kene-kene. Empulur itu kemudian diramas menggunakan teknik yang serupa dengan orang Marind-anim dan Mandobo, yang disebut ketil. Proses ini membutuhkan air yang banyak dan berkualitas baik, sehingga biasanya dilakukan di tepi sungai atau rawa. Tepung sagu yang telah diendapkan diletakkan dalam wadah dari pelepah nibung (babat), menghasilkan tepung putih atau merah. Gumpalan sagu kemudian dibawa ke dusun menggunakan tas anyam dari alang-alang (yuuw) yang berpori, sehingga sagu dapat kering dan tahan lama.

Orang Yéi-nan mengenal tiga metode pengolahan sagu:

- Bikobase, yaitu tepung sagu yang dikemas dalam daun bambu (bulu), diikat, dan dibakar di atas bara kecil;

- Bitip, yaitu tepung sagu kering yang dibungkus pelepah nibung dan dipanggang di atas api terbuka;

- Bibangge, yaitu tepung sagu yang dimasukkan ke dalam potongan batang bambu.

Protein hewani diperoleh melalui kegiatan berburu, membuat jerat, atau memancing. Mereka juga menggunakan teknik manenggop, yakni melarutkan zat alami dari akar tuba yang berfungsi sebagai racun ikan, serta menyiapkan perangkap bögguteo di aliran sungai. Berburu dilakukan oleh laki-laki dengan busur (tekkul) dan anak panah kecil dari bambu. Hewan buruan utama meliputi kasuari (goeik), kanguru (saham), kuskus (bombon), burung, dan babi (besik), yang bisa diburu sepanjang tahun. Sementara buaya (debau) dan kura-kura (kolape) diburu pada musim kemarau.

Aktivitas memancing dan penggunaan bögguteo biasanya dilakukan oleh perempuan. Bögguteo terbuat dari daun sagu yang dianyam membentuk keranjang, lalu ditenggelamkan di tepi sungai dengan potongan sarang rayap (nangget) sebagai umpan. Udang dan ikan yang terperangkap akan diambil pada pagi hari. Sementara itu, akar tuba ditumbuk dan dialirkan ke air; ikan, udang, atau belut yang terpapar zat tersebut akan mabuk dan mengambang di permukaan. Hasil perolehan pangan dan hewan dibagi secara kolektif di antara anggota komunitas.

Seperti pangan, kebutuhan budaya dan alat produksi orang Yéi juga bergantung pada pohon sagu dan tumbuhan lain di alam. Pakaian tradisional seperti sinak untuk perempuan dan keer untuk laki-laki dibuat dari daun sagu muda yang dianyam. Untuk menutupi dada, perempuan menggunakan membeti dari daun pandan atau alang-alang. Hiasan tubuh seperti bennal (gelang dari pelepah muda nibung), koma-kome (selempang laki-laki dari kulit kayu), posé (tutup kelamin laki-laki dari batok kelapa), dan jémbu (penutup kepala dari bulu kasuari yang diikat kulit kayu wanggu) digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun upacara adat. Alat musik terrur, menyerupai tifa, dibuat dari kayu dan kulit kanguru (segam), digunakan dalam acara seperti pesta babi, peluncuran sampan baru (kwor), atau penggantian gab-elul baru.

Perang dan praktik berburu kepala (head hunting) merupakan ciri khas kehidupan orang Yéi, sebagaimana juga terjadi pada suku Marind-Anim. Verschuren mencatat bahwa “hubungan suku Yéi-nan dengan tetangga mereka tidak pernah bersahabat, dan perdamaian yang langgeng sungguh mustahil” (Verschuren, 1982).

Dalam setiap peperangan atau perburuan kepala, orang Yéi-nan dipimpin oleh seorang gab-elul, yang berasal dari dua kata: gab (kuat) dan elul (laki-laki tunggal). Gab-elul berarti “orang kuat” yang memiliki kemampuan melindungi tanah dan kerabat, sekaligus menaklukkan musuh. Selain memimpin perang dan perburuan kepala, gab-elul juga berperan menjaga hak-hak kelompok, menengahi konflik internal, memulihkan perdamaian, memimpin upacara ritual, menentukan hari dan lokasi seremonial, serta mengatur pesta berburu dan memancing. Ia memiliki otoritas untuk memegang pöggul, tongkat dengan bilah ukiran indah dan martil batu (kupe) di ujungnya (Verschuren, 1982).

Bagi orang Yéi, kekalahan dalam perang perburuan kepala dianggap sebagai “dosa”, sehingga kemenangan menjadi soal kehormatan dan keberlangsungan hidup. Sebagai strategi pertahanan, gab-elul memerintahkan para remaja laki-laki meninggalkan soama untuk berjaga di korár bö, memantau wilayah dari kemungkinan serangan. Dalam perang, orang Yéi-nan menggunakan busur (tekkul), perisai dada (ghodema), martil batu (kupe), serta pöggul yang dipegang oleh pasukan laki-laki yang belum menikah. Ada pula sembilu dari bambu tajam yang berfungsi seperti pisau sangkur dan dipasang di lengan.

Wilayah kelompok yang dikalahkan akan diambil alih, sementara kerabat pihak yang kalah sering kali dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal. Tengkorak dan tulang-tulang musuh kemudian dibawa pulang dan dipajang di rumah panjang sebagai “piala perang”, simbol kekuatan dan keberanian orang Yéi-nan.

Menaklukkan Pemburu Kepala Melalui Misi Pemberadaban

Sejak abad ke-18, negara-negara kolonial seperti Inggris Raya, Jerman, dan Kerajaan Belanda mulai bersaing untuk menguasai seluruh Tanah Nieuw Guinea.3MacLeod, Jason (2015) Merdeka and the Morning Star: Civil Resistance in West Papua. Queensland: University of Queensland Press, 50. Perjanjian Den Haag menjadi penentu batas demarkasi antara dua kekuatan imperial terbesar saat itu, yakni Belanda dan Inggris Raya.4Papua yang kita kenal, dahulu oleh Portugis disebut Ilhas dos Papuas, pada era Spanyol disebut Isla Del Oro yang berarti pulau emas atau Nueva Guinea, dan orang-orang Belanda menyebutnya Nieuw-Guinea. Sejak abad ke-16, setelah Portugis dan Spanyol, Inggris serta Belanda muncul sebagai kekuatan dagang. Pada saat itu, wilayah ini telah berulang kali dikunjungi oleh beberapa negara imperial, tetapi belum ada ketertarikan berarti untuk mendirikan pemerintah kolonial di Nieuw Guinea. Baru setelah abad ke-19, perebutan bangsa-bangsa Eropa dalam menguasai teritorial ini baru berlangsung dengan membagi-bagi dan menetapkan garis batas yang memisahkan kekuasaan mereka. Bagian timur Papua, dulunya merupakan koloni Inggris, kemudian Australia dan sekarang merdeka. Sementaram bagian barat Papua dahulu termasuk ke dalam bagian Hindia Belanda dan setelah melalui berbagai perundingan masuk ke dalam kedaulatan negara Indonesia. Lihat, Van Royen, Harry (2020) Pater Petrus Vertenten MSC (1884-1946): Sosok Misionaris Serbabisa. Penerjemah Haryanto Cahyadi. Yogyakarta: INSISTPress dan, Hagen, P (2018) Perang Melawan Penjajah: Dari Hindia Timur Sampai NKRI 1510-1975. Penerjemah Fajar Muhammad Nugraha. Depok: Komunitas Bambu. Kedua negara tersebut kemudian menarik garis lurus sebagai batas wilayah koloni mereka, seolah-olah tanah yang mereka temukan adalah wilayah kosong tanpa penghuni.5Sinaga, R (2013) Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-1962. Depok: Komunitas Bambu, 21.

Sumathi Ramaswamy dalam The Art of the Line6Ramaswamy, S (2017) Art on the Line: Cartography and Creativity in a Divided World. Dalam James R. Akerman (ed) Decolonizing the Maps: Cartography from Colony to Nation. Chicago: The University of Chicago Press. menegaskan bahwa garis imajiner tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap pemisahan hubungan kekerabatan, sekaligus menjadi tonggak awal pembentukan bentuk-bentuk baru kepemilikan dan kedaulatan. Garis ini berfungsi sebagai teknologi teritorial untuk merebut kendali atas tanah dari penduduk pribumi, mengatur wilayah, serta mengonstruksi identitas kolonial di wilayah jajahan.7‘There is no straight lines in nature’ adalah kesimpulan yang didapat Sophie Chao dalam prosesnya memetakan wilayah masyarakat adat Papua bahwa peta yang tergambar, baik oleh negara maupun perusahaan, tidak dapat menjadi representasi ruang bagi masyarakat asli. Peta yang disodorkan oleh pemerintah atau perusahaan sama sekali tidak mengakui pengetahuan masyarakat tentang teritorialnya yang memiliki makna seperti, jejak leluhur klan, pemakaman, tempat keramat, lokasi berperang zaman lalu, hingga migrasi burung-burung dan binatang lain, serta lokasi mereka beristirahat dan berkembang biak. Dalam praktiknya, pemerintah kolonial Belanda terdorong untuk menegakkan kedaulatan di wilayah ini demi melindungi kepentingan monopoli perburuan, menjalankan misi “peradaban” (civilizing mission), dan memberlakukan disiplin terhadap penduduk pribumi yang dianggap gemar berburu kepala (headhunting) di seluruh kawasan selatan Papua.

Bagi pemerintah kolonial Belanda, praktik perburuan kepala di antara suku-suku di Nugini Selatan dipandang sebagai penyimpangan sosial yang meresahkan. Situasi ini semakin mendesak ketika Kerajaan Inggris mengeluhkan aksi suku-suku pengayau yang berani melintasi batas imajiner dua negara kolonial untuk melakukan penyerbuan ke Selat Torres. Pemerintah Inggris menuding pemerintah kolonial Belanda gagal mengendalikan penduduk di wilayah kekuasaannya. Karena tekanan tersebut, Belanda kemudian melancarkan tindakan tegas melalui “ekspedisi hukuman ke pantai selatan” yang dipimpin Johannes Alexander Kroesen pada akhir 1890-an8Boelaars, J. (1992). Met Papoea’s Samen Op Weg: De Ontwikkeling Van De Mensen En De Missionarissen. Deel 1. Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok. diikuti dengan pendirian pos-pos dan garnisun militer berpagar kawat berduri pada 14 Februari 1902, serta pembentukan pemukiman awal di Ermasu yang kelak berkembang menjadi kota Merauke.

Sebelum pendirian pos militer tersebut, Manuscript XX (2009) yang mendokumentasikan perjalanan Dammköhler dan pertemuannya dengan penduduk pribumi di bagian tengah-selatan Papua menggambarkan bagaimana penaklukan kolonial awal dilakukan melalui kekerasan. Dalam ekspedisi militer itu, pasukan Belanda menembaki penduduk pribumi, melakukan patroli ke pemukiman, menduduki tanah, menghancurkan seluruh senjata tradisional yang tersisa, serta menyerbu rumah-rumah penduduk—bahkan “menghancurkan dusun dalam waktu kurang dari dua puluh menit hingga menjadi abu.”9

Hitchcock, G. (2009). Manuscript XX: William Dammköhler’s Third Encounter with the Tugeri (Marind-Anim). The Journal of Pacific History, 44(1), 89–97.

Bagi kolonial Belanda, kekerasan semacam ini dianggap wajar dan diperlukan sebagai tonggak awal rekonfigurasi teritorial dalam rangka menaklukkan suku-suku pemburu kepala.

Gambar 1. Peta Nugini Selatan

Setelah pendirian pos-pos dan garnisun militer, Asisten Residen Nugini Belanda Selatan, Johannes Alexander Kroesen, mengundang para misionaris Katolik dari Hati Kudus Yesus (Missionarii Sacratissimi Cordis Iesu – MSC) untuk mendirikan stasi misi pertama di Merauke pada tahun 1905 dan di Okaba pada tahun 1910. Tujuannya tidak lain untuk memulai proyek “pembentukan masyarakat baru melalui penegakan hukum dan ketertiban” bagi penduduk pribumi agar lebih terkendali dan mengakhiri praktik perburuan kepala.10Boelaars, J. (1992). Met Papoea’s Samen Op Weg: De Ontwikkeling Van De Mensen En De Missionarissen. Deel 1. Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok. Dengan penuh semangat, Pastor Neijens menyatakan, “saya akan pergi ke desa-desa untuk menemui orang-orang biadab itu,” menggambarkan penduduk pribumi sebagai gerombolan manusia primitif (diermensen).

Seperti dijelaskan oleh Maaike Derksen dalam Embodied Encounters, para misionaris yang datang dari negeri jauh tidak dapat dipahami sekadar sebagai bagian dari proyek keagamaan, melainkan juga terlibat dalam praktik pemerintahan kolonial yang menciptakan paksaan dan kontrol. Menyoroti agama melalui sumber-sumber misionaris dalam kajian kolonial Belanda, Derksen berpendapat bahwa misi Katolik terlibat dalam dua hal penting. Pertama, memproduksi pengetahuan luas bagi administrasi kolonial mengenai budaya dan tanah penduduk pribumi. Kedua, berpartisipasi dalam misi peradaban yang tidak hanya berupaya mengonversi keyakinan masyarakat, tetapi juga mengubah cara hidup sehari-hari, mengatur perilaku sosial, dan mentransformasi mereka dalam skala besar.11Derksen, M. (2021). Embodied Encounter: Colonial Governmentality and Missionary Practices in Java and South Dutch New-Guinea.

Catatan Jan Boelaars dalam Met Papoea’s Samen Op Weg serta Cornelissen dalam Pater en Papoea (1988) dapat dijadikan rujukan untuk menelusuri sejarah asal-usul perkembangan misi Katolik di wilayah Nugini Belanda bagian selatan, sekaligus memahami motif-motif yang melatarinya. Pada masa awal pembentukan stasi Katolik di Merauke, para misionaris bekerja dengan keterbatasan besar, baik dari segi sumber daya maupun kemampuan menjelajahi wilayah luas dengan kondisi sosial yang berbahaya. Meskipun kawasan itu telah “diamankan” secara paksa, kecurigaan penduduk pribumi—terutama suku Marind-Anim—terhadap “orang yang menembak” atau poe-anim, yang diasosiasikan dengan kekerasan, tetap laten.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Untuk mengatasi ketegangan tersebut, para misionaris berusaha membedakan diri dari orang asing lain dengan menunjukkan niat “baik dan tanpa kekerasan.” Mereka mengunjungi dusun-dusun tanpa membawa senjata atau dikawal tentara, serta mempertahankan penampilan khas dengan janggut panjang. Semua itu dilakukan untuk membangun kepercayaan dengan penduduk pribumi. Namun, dalam praktiknya, perjalanan eksplorasi misionaris tetap kerap bergabung dengan ekspedisi militer ke wilayah dan suku-suku yang dianggap “asing,” seperti kelompok Yéi-nan.12Derksen, M. (2021). Embodied Encounter: Colonial Governmentality and Missionary Practices in Java and South Dutch New-Guinea.

Pertemuan awal antara orang Yéi dan para misionaris terjadi pada dekade 1930-an. Dengan melintasi Kali Maro menuju pedalaman Nugini Selatan, para misionaris membawa misi pemberadaban untuk menjumpai Yéi-nan yang mereka anggap barbar dan kafir. Demi “memperadabkan” mereka, para misionaris dan goeroe bersama pemimpin lokal Gab-elul membentuk permukiman menetap di Kampung Samuting. Dalam ingatan orang Yéi, pendirian pemukiman baru ini jauh dari damai karena disertai unsur paksaan untuk meninggalkan dusun-dusun asal. “Mereka yang tidak mau pindah akan dirotan atau diikat oleh Gab-elul agar mau pindah,” kenang Pasificus Anggojai.

Pemukiman di Samuting kemudian bubar akibat persaingan antara misi Katolik dan zending Protestan yang menyebabkan perpecahan di antara Yéi-nan. Penduduk Yéi yang memeluk Katolik membentuk pemukiman baru di Kampung Bupul, sedangkan yang memeluk Protestan bermukim di Kampung Tanas. Namun, meski telah menetap, banyak penduduk Yéi yang masih meninggalkan kampung untuk berburu kepala atau kembali ke dusun asal demi mencari makan.

Kampung Bupul kemudian dikembangkan menyerupai kampong model seperti yang ditawarkan Jos Viegen kepada Jos van de Kolk pada tahun 1911. Para misionaris memandang kampong model sebagai dasar bagi kehidupan keluarga yang lebih sehat dan krusial bagi “peradaban” penduduk pribumi. “Kehidupan keluarga yang lebih sehat” dimaknai sebagai keluarga inti (nuclear family), yakni pasangan suami istri dan anak-anak yang tinggal bersama dalam satu hunian.13Terlepas dari adanya ‘misi penyelamatan’ atas depopulasi penduduk pribumi khususnya Marind Anim, terdapat berbagai kesamaan kisah penghancuran pemukiman terdahulu dan pembangunan kampung percontohan di berbagai tempat, seperti di Kei dan Sulawesi Utara serta pengalaman orang Muyu. Dalam catatan Local Intermediaries? The Missionising and Governing of Colonial Subjects in South Dutch New Guinea, 1920–42 menguraikan bahwa pemerintah kolonial mengenakan pajak dan melarang rumah panjang terpisah untuk pria, wanita, dan bujangan, menetapkan bahwa rumah keluarga inti harus dibangun di tempat mereka. Sementara di Sulawesi Utara, pemerintah menutup permukiman tradisional dan menggantinya dengan tempat tinggal yang lebih kecil untuk mengadopsi model nuklir, yang dipandang sebagai prasyarat penting untuk budidaya kopi dan kakao yang terorganisir untuk ekspor. Schoorl dalam Culture and Change among the Muyu mengilustrasikan praktik pemaksaan seperti pengusiran dan pembakaran, singkatnya kekerasan memainkan peran terbesar dalam pendirian kampung-kampung dan ‘membujuk’ orang Muyu untuk tinggal di dalamnya oleh kontrolir pemerintah kolonial dan misi kristen. Penduduk diwajibkan mengenakan pakaian modern dan menaati aturan ketat untuk membatasi praktik perburuan kepala.

Secara tata ruang, permukiman disusun memanjang dengan gereja sebagai pusatnya. Rumah-rumah berbahan tradisional masih dipertahankan, tetapi rumah panjang yang sebelumnya menjadi tempat tinggal komunal satu kerabat telah digantikan oleh rumah-rumah keluarga inti. Pergeseran ini turut mengubah secara mendasar relasi kekerabatan, pola perkawinan, dan hubungan gender. Struktur kekuasaan pun mengalami transformasi, dari kepemimpinan Gab-elul yang memimpin perburuan kepala secara otonom menuju bentuk pemerintahan baru yang disebut kepala kampung.14Cornelissen, P. (1988). Pater en papoea: Herinneringen van P. Cornelissen aan zijn tijd als pater in Nieuw-Guinea. Semua perubahan ini menjadi prasyarat historis bagi akumulasi kapitalis, yang menuntut penciptaan subjek baru, pengaturan kepemilikan pribadi, serta integrasi penuh ke dalam otoritas pemerintahan negara-bangsa.

Gambar 2. Bupul dengan model kampung 1937 (Derksen, 2021)

Seperti dinyatakan Van Baal bahwa “larangan perburuan kepala dan kanibalisme dianggap tidak cukup,” maka pembongkaran serta pengaturan ulang pengetahuan perlu dilakukan, terutama bagi penduduk pribumi berusia muda. Dalam konteks ini, misi peradaban menempatkan para misionaris dan goeroe sebagai tokoh kunci. Para misionaris berupaya mendirikan pusat-pusat pendidikan dan gereja di kampung-kampung dengan dukungan dana subsidi dari pemerintah kolonial.

Bagi orang Yéi yang kini bermukim di Bupul, misionaris yang dikenang pernah bekerja di sana antara lain Pastor Piet Hoeboer dan Jan Verschueren, dibantu oleh goeroe dan nyora dari Kei dan Tanimbar. Ada dua hal penting yang menjadi perhatian: pertama, bagaimana para misionaris dan goeroe memperkenalkan bentuk pendidikan baru kepada penduduk pribumi; kedua, bagaimana mereka turut terlibat dalam produksi dan sirkulasi pengetahuan tentang penduduk pribumi itu sendiri.

Para misionaris dan goeroe memulai proses pemberadaban melalui lembaga pendidikan yang disebut Sekolah Peradaban (beschavingsscholen). Sesuai namanya, sekolah ini bertujuan mendidik anak-anak pribumi menjadi umat Katolik yang bermoral tinggi dan dianggap lebih “beradab” dibanding sebelumnya. Walau menyasar penduduk muda, sekolah tidak menerapkan batas usia ketat, dan peraturan dibuat longgar. Misi berasumsi bahwa kebiasaan serta pola pendidikan baru harus diterima secara halus oleh penduduk pribumi, yang sehari-hari masih melibatkan anak-anak mereka dalam kegiatan subsistensi seperti memancing atau memangkur sagu—proses yang juga menjadi sarana pewarisan pengetahuan tradisional.

Di Sekolah Peradaban, anak-anak diajarkan kebiasaan dan pengetahuan baru: hidup tertib, menjaga kebersihan, bersiul, bernyanyi, menganyam, menari, menulis, berhitung, dan membaca. Dengan demikian, sekolah ini menjadi fondasi bagi pengembangan pendidikan di wilayah Nugini Selatan pada masa berikutnya, termasuk Sekolah Rakyat (volksschool) serta Sekolah Persiapan dan Lanjutan.15Cornelissen, P. (1988). Pater en papoea: Herinneringen van P. Cornelissen aan zijn tijd als pater in Nieuw-Guinea.

Dari perjumpaan dengan suku-suku pemburu kepala, para misionaris dan goeroe tidak hanya membentuk pengetahuan pribumi, tetapi juga memproduksi dan menyebarluaskan pengetahuan tentang mereka. Verschueren, misalnya, menulis serangkaian catatan mengenai tanah dan kehidupan orang Yéi yang kemudian dikompilasi oleh Van Baal menjadi Jan Verschueren’s Description of Yei-Nan Culture. Tidak hanya Verschueren, tetapi juga Vertenten dan Boelaars, menghasilkan tulisan, catatan, serta surat-surat yang kini menjadi sumber utama pengetahuan tentang suku-suku di Nugini Belanda bagian selatan.

Setiap misionaris yang datang memang diwajibkan mempelajari bahasa dan budaya penduduk setempat. Mengutip Verschueren, “hal pertama yang dilakukan para pastor MSC setelah datang dan menetap adalah mempelajari bahasa penduduk.” Dalam proses produksi pengetahuan itu, para goeroe dan nyora berperan sebagai informan kunci dan asisten yang andal bagi para misionaris, membantu mereka mengumpulkan data mengenai adat istiadat dan bahasa lokal. Semua ini menciptakan apa yang disebut sebagai simbiosis kolonialisme, di mana informasi dan pengetahuan saling membentuk serta dipertukarkan dalam relasi ketergantungan antara misi keagamaan dan aparatus pemerintahan kolonial.

Memagari Tanah Penduduk Pribumi

Sebagai kelanjutan dari kisah kekerasan dan penjinakan yang terus-menerus terhadap para “pemburu kepala,” kini di bawah pemerintahan kolonial baru—Indonesia—proses itu berwujud melalui pendudukan perkebunan kelapa sawit, mulai dari proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) hingga Proyek Strategis Nasional (PSN). Kedua proyek raksasa ini menciptakan praktik pemagaran tanah yang memisahkan secara paksa kehidupan penduduk pribumi dari sarana-sarana subsistensinya. Perubahan sosial-ekologis yang dihasilkan menjadi prasyarat baru bagi akumulasi kapital.

Di wilayah selatan Papua, praktik pemagaran tanah melalui konsesi perkebunan berlangsung masif sejak peluncuran MIFEE. Berawal dari krisis finansial, pangan, dan energi global, pemerintah Indonesia merumuskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai strategi pembentukan ulang geografi kapital. Noer Fauzi dan Dian Yanuardi (2014) mencatat dua mekanisme utama peran negara dalam menjalankan MP3EI:

Pertama, pengalokasian ruang tertentu oleh negara dalam jangka waktu tertentu bagi kegiatan bisnis korporasi raksasa. Ini dilakukan dengan memperluas atau menambah pemberian konsesi tanah skala luas untuk produksi komoditas global untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan maupun dengan pembentukan kawasan-kawasan ekonomi, seperti kawasan perhatian industri atau kawasan ekonomi khusus. Kedua, pembangunan infrastruktur sebagai layanan penghubung. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan dalam desain pembangunan ini semata-mata untuk melancarkan aliran barang dan tenaga kerja dan menghubungkan pusat-pusat industri utama. Melalui MP3EI pembangunan infrastruktur untuk kepentingan industri ini dilakukan baik melalui pembiayaan negara, investasi swasta maupun melalui mekanisme kemitraan pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership).16Rachman, N. F., & Yanuardi, D. (2014). MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Bogor: Sajogyo Institute.

Merauke, sebagai bagian dari domain teritorial negara-bangsa, kemudian diposisikan sebagai simpul produksi pangan dan energi nasional. Dengan dalih krisis pangan, energi, dan finansial, Bupati Merauke saat itu, John Gluba Gebze, menawarkan lebih dari dua juta hektare tanah kepada perusahaan agribisnis nasional dan multinasional—meskipun tanah tersebut masih diklaim oleh masyarakat Marind-Anim dan Yéi-nan. Ito, Rachman, dan Savitri (2014) menjelaskan bahwa legitimasi terhadap praktik pemagaran tanah ini dibangun melalui narasi krisis dan wacana “pemerataan Indonesia.” Arifin Panigoro, salah satu pengusaha yang sangat mendukung MIFEE, menegaskan bahwa pemerataan hanya dapat tercapai bila “lahan-lahan tidur di Merauke dimanfaatkan oleh tangan-tangan produktif,” yang dimaknai sebagai korporasi agribisnis.17Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. The Journal of Peasant Studies, 41(1), 29.

Perusahaan-perusahaan agribisnis kemudian berlomba-lomba mencari “tanah kosong” di Merauke. Puluhan perkebunan memperoleh konsesi dari negara, termasuk dua di wilayah tanah adat Yéi-nan. Salah satunya, PT Agrinusa Persada Mulia, mendapat izin atas 40.000 hektare lahan. Situasi ini tepat digambarkan oleh Pasificus Anggojai sebagai “pengosongan pemerintah,” yakni kondisi ketika negara memberikan hak atas tanah kepada perusahaan meski masih dihuni masyarakat adat, memungkinkan kapital menembus dan berekspansi ke wilayah mereka.18Batubara, B., & Rachman, N. F. (2022). Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: Jakarta’s Kaum Miskin Kota. Agrarian South: Journal of Political Economy, 11(2), 232-255.

Setelah memperoleh konsesi, PT Agrinusa Persada Mulia mulai mengumbar janji: memberi beasiswa, membangun gereja, menata kampung, dan menyediakan air bersih. Janji itu diabadikan dalam sebuah tugu yang ditandatangani bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat, yang berfungsi melegitimasi pengambilan tanah secara “sah” menurut hukum adat.19Kusumaryati, V. (2019). Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(1), 1–16. Sebagai imbalan, perusahaan memberi sejumlah uang kepada tiga marga Yéi-nan—Kewamijai, Wanijai, dan Keijai—masing-masing sebesar Rp10 juta, Rp50 juta, dan Rp600 juta. Jika dihitung, nilai tersebut hanya setara dengan sekitar Rp300.000 per hektare,20Simarmata, Ricardo. (2025). Kerja Paksa dan Masyarakat Hukum Adat: Studi Perkebunan Sawit di Merauke dan Boven Digoel. Yogyakarta: Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno UGM. sebuah transaksi yang tampak “sukarela” di permukaan namun sarat dengan manipulasi dan paksaan ekstra-ekonomi.21Özsu, U. (2019). Grabbing land legally: A Marxist analysis. Leiden Journal of International Law, 32(2), 215–233.

Sepuluh tahun setelah MIFEE, gelombang pemagaran tanah terus berlanjut. Pada akhir 2024, pemerintah Indonesia menargetkan swasembada gula dan bioetanol melalui Proyek Strategis Nasional, dipimpin oleh Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas. Ia menegaskan, “wilayah Merauke akan difokuskan sebagai pusat produksi gula dan bioetanol untuk kemakmuran rakyat.” Dengan alasan tersebut, pemerintah memberikan konsesi kepada sepuluh perusahaan tebu dengan total luas mencapai setengah juta hektare. Salah satunya adalah PT Murni Nusantara Mandiri, yang berminat menguasai tanah Yéi.

Perusahaan itu menggunakan pola serupa dengan pendahulunya: membayar uang “ganti rugi” dalam jumlah sama seperti sepuluh tahun sebelumnya dan mendirikan tugu berisi iming-iming kemakmuran di setiap kampung. Vincen Kwipalo, salah satu warga, menyaksikan langsung bagaimana dusun adatnya dipatok perusahaan. “Patok-patok ini perusahaan yang buat,” ujarnya tegas. Ia menolak melepas tanahnya karena meyakini bahwa menyerahkan tanah berarti kehilangan masa depan bagi dirinya dan generasi mendatang. “Kalau kasih tanah, kami dan anak-cucu mau hidup dari mana? Kami akan melarat,” katanya. Karena itu, Kwipalo menegaskan, “tidak sejengkal pun tanah akan kami berikan pada perkebunan.”

Namun, protes seperti itu segera ditepis oleh aparat negara. Komandan Resor Militer Andy Setyawan menyatakan, “meski ada penolakan, PSN akan tetap berjalan. PSN harus jalan karena ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara.” Pernyataan tersebut menjadi sinyal jelas bahwa orang Yéi sekali lagi dapat dikorbankan atas nama “kepentingan nasional.”

Gambar 3. Pemagaran tanah Yéi-nan oleh PT Murni Nusantara Mandiri (Gecko Project)

Dari lintasan pemagaran tanah penduduk pribumi—baik yang telah selesai maupun yang masih berlangsung—perusahaan-perusahaan perkebunan telah mengubah tanah adat menjadi properti legal, menggantikan lanskap tumbuhan yang beragam dengan tanaman komersial, memutus keterikatan tanah dengan kebudayaan, menghancurkan tempat-tempat sakral, mengusir binatang buruan, memicu konflik antarkerabat, dan menandai lahirnya tenaga kerja upahan.

Membayangkan Reruntuhan

Misi pemberadaban dan pemagaran tanah melalui konsesi perkebunan telah menyebabkan runtuhnya prasyarat reproduksi sosial-kebudayaan yang fundamental bagi suku pemburu kepala, Yéi-Nan. Misi pemberadaban pada masa kolonial Belanda, misalnya, membentuk ulang hubungan kekerabatan melalui penguatan keluarga inti, melahirkan subjek baru yang dianggap lebih beradab, serta mentransformasi relasi kekuasaan di tengah masyarakat asli. Pasifikasi lewat kekerasan bersenjata menjadi awal kisah pertemuan suku-suku pemburu kepala dengan pemerintahan kolonial. Paksaan untuk menetap di kampung-kampung percontohan turut mengubah cara hidup orang Yéi, memisahkan mereka dari dusun-dusun asal—ruang tempat berlangsungnya perburuan, penokohan pohon sagu, dan proses reproduksi kebudayaan lainnya.

Sebagai kelanjutan dari kisah panjang kekerasan kolonial, pemagaran tanah adat melalui konsesi perkebunan harus dipahami sebagai bentuk paksaan baru yang menjerumuskan sebagian besar orang Yéi ke dalam relasi produksi kapitalistik, yakni menjadi buruh upahan. Bekerja di perkebunan menuntut mereka tunduk pada disiplin kerja dan beradaptasi dengan alat-alat produksi dalam budidaya komoditas kelapa sawit. Disiplin baru ini mengubah pola waktu mereka yang sebelumnya fleksibel menjadi kaku. “Kalau pagi sekitar jam enam, kita mesti check-lock, dan pulangnya juga mesti check-lock sekitar jam lima,” tutur seorang perempuan Yéi yang kini bekerja sebagai buruh perkebunan.

Perubahan ini membuat para buruh hampir mustahil melakukan kegiatan lain seperti berburu, berkebun, merawat kerabat, mendidik anak, menyiapkan ritual adat, atau sekadar membantu keluarga inti di rumah. Nasib serupa mungkin akan menimpa keluarga Vincen Kwipalo jika tanah adat mereka diserahkan kepada PT Murni Nusantara Mandiri.

Meskipun hubungan pengupahan telah mendominasi, sisa-sisa kehidupan pra-kolonial masih dapat ditemui, namun dalam bentuk baru. Seluruh surplus—daging hasil buruan, udang, ikan, hingga tepung sagu—tidak lagi didistribusikan melalui jaringan kekerabatan, melainkan dijual sebagai komoditas. Hanya bagian-bagian tertentu, seperti kepala babi atau sebagian sagu, yang disisihkan untuk konsumsi keluarga. Bahkan banyak pohon sagu di sekitar kampung kini dibiarkan mati, menandai pergeseran konsumsi karbohidrat dari sagu ke beras.

Mengamati perubahan tersebut, seorang narasumber mengungkapkan kekhawatirannya dengan nada pesimis: “Saya tidak yakin dalam beberapa tahun ke depan kebudayaan orang Yéi masih bisa dipertahankan.” Kekhawatiran ini lahir dari kenyataan sehari-hari yang semakin konkret: “Sekarang semuanya butuh uang, kakak.”

Daftar Rujukan

Angus, I. (2023). The Meaning of ‘So-Called Primitive Accumulation’. Monthly Review.

Alatas, S. H. (1977). The myth of the lazy native: A study of the image of the Malays, Filipinos, and Javanese from the 16th to the 20th century and its function in the ideology of colonial capitalism. Frank Cass and Company.

Batubara, B., & Rachman, N. F. (2022). Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: The Jakarta’s Kaum Miskin Kota. Agrarian South: Journal of Political Economy, 11(2), 232-255.

Bowen, J. R. (1986). On the Political Construction of Tradition: Gotong Royong in Indonesia. The Journal of Asian Studies, 45(3), 545–561.

BRWA. (2025) Wilayah Adat: Yéi-nan.

Chao, S. (2017). “There Are No Straight Lines in Nature”: Making Living Maps in West Papua. Anthropology Now, 9(1), 16–33.

Cornelissen, P. (1988). Pater en papoea: Herinneringen van P. Cornelissen aan zijn tijd als pater in Nieuw-Guinea.

Derksen, M. (2020). Removing the Youth from their Pernicious Environment: Child Separation Practices in South Dutch New Guinea, 1902-1921. BMGN – Low Countries Historical Review, 135(3-4), 56-79.

Derksen, M. (2020). Educating Children, Civilizing Society: Missionary Schools and Non-European Teachers in South Dutch New Guinea, 1902–1942. International Review of Social History, 65(1), 43–70.

Franky, Y.L. (2014). Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM. Jakarta: ELSAM.

Gecko Project. (2019). Bagaimana perusahaan memanipulasi adat untuk merampas tanah di Papua: Perbincangan dengan Dr. Sophie Chao.

Ginting, L., & Pye, O. (2013). Resisting Agribusiness Development: The Merauke Integrated Food and Energy Estate in West Papua, Indonesia. ASEAS: Austrian Journal of South-East Asian Studies Vol. 6(1).

Glasse, R. (1984). [Review of Jan Verschueren’s Description of Yei-Nan Culture, by J. Van Baal]. American Anthropologist, 86(4), 1007–1008.

Guernsey, P. J. (2023). Reframing So-Called Primitive Accumulation for Settler Colonial Contexts: Ancestral Enclosures and Spatial Conceptions of History. Capitalism Nature Socialism, 35(2), 138–156.

Hitchcock, G. (2009). Manuscript XX: William Dammköhler’s Third Encounter with the Tugeri (Marind-Anim). The Journal of Pacific History, 44(1), 89–97.

Hagen, P (2018) Perang Melawan Penjajah: Dari Hindia Timur Sampai NKRI 1510-1975. Penerjemah Fajar Muhammad Nugraha. Depok: Komunitas Bambu.

Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. The Journal of Peasant Studies, 41(1), 29–50.

Ince, O. U. (2014). Primitive Accumulation, the New Enclosures, and Global Land Grabs: A Theoretical Intervention. Rural Sociology, 79(1), 104-131.

Ince, O. U. (2018). Between Equal Rights: Primitive Accumulation and Capital’s Violence. Political Theory, 46(6), 885–914.

Kusumaryati, V. (2019). Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(1), 1–16.

Kusumaryati, V. (2020). Perubahan Sosial di Pedesaan di Tanah Papua. IndoProgress, https://indoprogress.com/2020/02/perubahan-sosial-di-pedesaan-di-tanah-papua/

Kompas. (2025). Hak Masyarakat Adat Yéi Kian Tergerus Imbas Proyek Strategis Nasional Merauke.

Li, T., & Semedi, P. (2021). Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit. Tangerang: Marjin Kiri.

Malinda, R. (2025). Dispossession, Extractive Capitalism and Political Reactions From Below in West Papua. Journal of Agrarian Change e70032.

Marx, K. (1990). Capital, Volume I. London: Penguin Books.

Martineau, J. (2015). Time, Capitalism and Alienation. Leiden, The Netherlands: Brill.

McDonnell, J. E. (2020). The Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE): An Ecologically Induced Genocide of the Malind Anim. Journal of Genocide Research, 23(2), 257–278.

MacLeod, Jason (2015) Merdeka and the Morning Star: Civil Resistance in West Papua. Queensland: University of Queensland Press, 50.

Mongabay. (2017). Polemik Tanah Marga di Kampung Bupul, Saat Hutan Berubah Jadi Kebun Sawit.

Nyland, C. (1986). Capitalism and the History of Worktime Thought. The British Journal of Sociology, 37(4), 513–534.

Onnekink, D.K.L. (2023). Between Kingdom and Empire: the Social Power of Dutch Missionary Maps, 1850–1940. The Journal of Ecclesiastical History, 74(3), 571–604.

Özsu, U. (2019). Grabbing land legally: A Marxist analysis. Leiden Journal of International Law, 32(2), 215–233.

Papua Selatan Pos. (2024). Palang Kantor PT. APM, Masyarakat Adat Layangkan Dua Tuntutan.

Pincus, J. R. (1997). Class, Power, and Agrarian Change: Land and Labour in Rural America. Cornell University Press.

Pouwer, J. (1999). The colonisation, decolonisation, and recolonisation of West New Guinea. The Journal of Pacific History, 34(2), 157–179.

Pusaka. (2024). Policy Brief PSN Merauke: Perampasan Tanah, Deforestasi, dan Ancaman Etnosida.

Rachman, N. F., & Yanuardi, D. (2014). MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Bogor: Sajogyo Institute.

Ramaswamy, S .(2017). Art on the Line: Cartography and Creativity in a Divided World. Dalam James R. Akerman (ed) Decolonizing the Maps: Cartography from Colony to Nation. Chicago: The University of Chicago Press.

Savitri, L., and S. Price. (2016). Beyond Special Autonomy and Customary Land Rights Recognition: Examining Land Negotiations and the Production of Vulnerabilities in Papua. In Land and Development in Indonesia, edited by J. F. McCarthy, 343–362. ISEAS Publishing.

Federici, Silvia. (2004). Caliban and the Witch: Women, the Body and Primitive Accumulation. New York, NY: Autonomedia.

Scott, D. (1995). Colonial Governmentality. Social Text, 43, 191–220.

Schoorl, J.W. (2025). Culture and Change among the Muyu. Leiden, The Netherlands: Brill.

Steenbrink, K. (2007). Catholics in Indonesia, 1808-1942. Leiden, The Netherlands: Brill.

Tempo. (2025). Terancam PSN Tebu, Masyarakat Adat di Merauke Palangi Lahan.

Tomba, Massimiliano. (2013). Marx’s Temporalities, Leiden: Brill.

Tombazos, Stavros. (2013). Time in Marx: The Categories of Time in Marx’s Capital, Leiden: Brill.

Van Royen, Harry (2020) Pater Petrus Vertenten MSC (1884-1946): Sosok Misionaris Serba Bisa. Penerjemah Haryanto Cahyadi. Yogyakarta: INSISTPress.

Zakaria, RY., E. O, Kleden., Y. L, Franky. (2011). MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind. Jakarta: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.

Sutami Amin adalah peneliti Yayasan Pusaka Bentala Rakyat; Arnoldus Anda adalah ketua Divisi Ekosob LBH Papua Pos Merauke.

Catatan kaki[+]

| ↑1 | Marx, K. (1990). Capital, Volume I. London: Penguin Books. |

|---|---|

| ↑2 | Ince, O. U. (2018). Between Equal Rights: Primitive Accumulation and Capital’s Violence. Political Theory, 46(6), 885–914. |

| ↑3 | MacLeod, Jason (2015) Merdeka and the Morning Star: Civil Resistance in West Papua. Queensland: University of Queensland Press, 50. |

| ↑4 | Papua yang kita kenal, dahulu oleh Portugis disebut Ilhas dos Papuas, pada era Spanyol disebut Isla Del Oro yang berarti pulau emas atau Nueva Guinea, dan orang-orang Belanda menyebutnya Nieuw-Guinea. Sejak abad ke-16, setelah Portugis dan Spanyol, Inggris serta Belanda muncul sebagai kekuatan dagang. Pada saat itu, wilayah ini telah berulang kali dikunjungi oleh beberapa negara imperial, tetapi belum ada ketertarikan berarti untuk mendirikan pemerintah kolonial di Nieuw Guinea. Baru setelah abad ke-19, perebutan bangsa-bangsa Eropa dalam menguasai teritorial ini baru berlangsung dengan membagi-bagi dan menetapkan garis batas yang memisahkan kekuasaan mereka. Bagian timur Papua, dulunya merupakan koloni Inggris, kemudian Australia dan sekarang merdeka. Sementaram bagian barat Papua dahulu termasuk ke dalam bagian Hindia Belanda dan setelah melalui berbagai perundingan masuk ke dalam kedaulatan negara Indonesia. Lihat, Van Royen, Harry (2020) Pater Petrus Vertenten MSC (1884-1946): Sosok Misionaris Serbabisa. Penerjemah Haryanto Cahyadi. Yogyakarta: INSISTPress dan, Hagen, P (2018) Perang Melawan Penjajah: Dari Hindia Timur Sampai NKRI 1510-1975. Penerjemah Fajar Muhammad Nugraha. Depok: Komunitas Bambu. |

| ↑5 | Sinaga, R (2013) Masa Kuasa Belanda di Papua 1898-1962. Depok: Komunitas Bambu, 21. |

| ↑6 | Ramaswamy, S (2017) Art on the Line: Cartography and Creativity in a Divided World. Dalam James R. Akerman (ed) Decolonizing the Maps: Cartography from Colony to Nation. Chicago: The University of Chicago Press. |

| ↑7 | ‘There is no straight lines in nature’ adalah kesimpulan yang didapat Sophie Chao dalam prosesnya memetakan wilayah masyarakat adat Papua bahwa peta yang tergambar, baik oleh negara maupun perusahaan, tidak dapat menjadi representasi ruang bagi masyarakat asli. Peta yang disodorkan oleh pemerintah atau perusahaan sama sekali tidak mengakui pengetahuan masyarakat tentang teritorialnya yang memiliki makna seperti, jejak leluhur klan, pemakaman, tempat keramat, lokasi berperang zaman lalu, hingga migrasi burung-burung dan binatang lain, serta lokasi mereka beristirahat dan berkembang biak. |

| ↑8, ↑10 | Boelaars, J. (1992). Met Papoea’s Samen Op Weg: De Ontwikkeling Van De Mensen En De Missionarissen. Deel 1. Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok. |

| ↑9 |

Hitchcock, G. (2009). Manuscript XX: William Dammköhler’s Third Encounter with the Tugeri (Marind-Anim). The Journal of Pacific History, 44(1), 89–97. |

| ↑11, ↑12 | Derksen, M. (2021). Embodied Encounter: Colonial Governmentality and Missionary Practices in Java and South Dutch New-Guinea. |

| ↑13 | Terlepas dari adanya ‘misi penyelamatan’ atas depopulasi penduduk pribumi khususnya Marind Anim, terdapat berbagai kesamaan kisah penghancuran pemukiman terdahulu dan pembangunan kampung percontohan di berbagai tempat, seperti di Kei dan Sulawesi Utara serta pengalaman orang Muyu. Dalam catatan Local Intermediaries? The Missionising and Governing of Colonial Subjects in South Dutch New Guinea, 1920–42 menguraikan bahwa pemerintah kolonial mengenakan pajak dan melarang rumah panjang terpisah untuk pria, wanita, dan bujangan, menetapkan bahwa rumah keluarga inti harus dibangun di tempat mereka. Sementara di Sulawesi Utara, pemerintah menutup permukiman tradisional dan menggantinya dengan tempat tinggal yang lebih kecil untuk mengadopsi model nuklir, yang dipandang sebagai prasyarat penting untuk budidaya kopi dan kakao yang terorganisir untuk ekspor. Schoorl dalam Culture and Change among the Muyu mengilustrasikan praktik pemaksaan seperti pengusiran dan pembakaran, singkatnya kekerasan memainkan peran terbesar dalam pendirian kampung-kampung dan ‘membujuk’ orang Muyu untuk tinggal di dalamnya oleh kontrolir pemerintah kolonial dan misi kristen. |

| ↑14, ↑15 | Cornelissen, P. (1988). Pater en papoea: Herinneringen van P. Cornelissen aan zijn tijd als pater in Nieuw-Guinea. |

| ↑16 | Rachman, N. F., & Yanuardi, D. (2014). MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia. Bogor: Sajogyo Institute. |

| ↑17 | Ito, T., Rachman, N. F., & Savitri, L. A. (2014). Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia. The Journal of Peasant Studies, 41(1), 29. |

| ↑18 | Batubara, B., & Rachman, N. F. (2022). Extended Agrarian Question in Concessionary Capitalism: Jakarta’s Kaum Miskin Kota. Agrarian South: Journal of Political Economy, 11(2), 232-255. |

| ↑19 | Kusumaryati, V. (2019). Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(1), 1–16. |

| ↑20 | Simarmata, Ricardo. (2025). Kerja Paksa dan Masyarakat Hukum Adat: Studi Perkebunan Sawit di Merauke dan Boven Digoel. Yogyakarta: Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno UGM. |

| ↑21 | Özsu, U. (2019). Grabbing land legally: A Marxist analysis. Leiden Journal of International Law, 32(2), 215–233. |