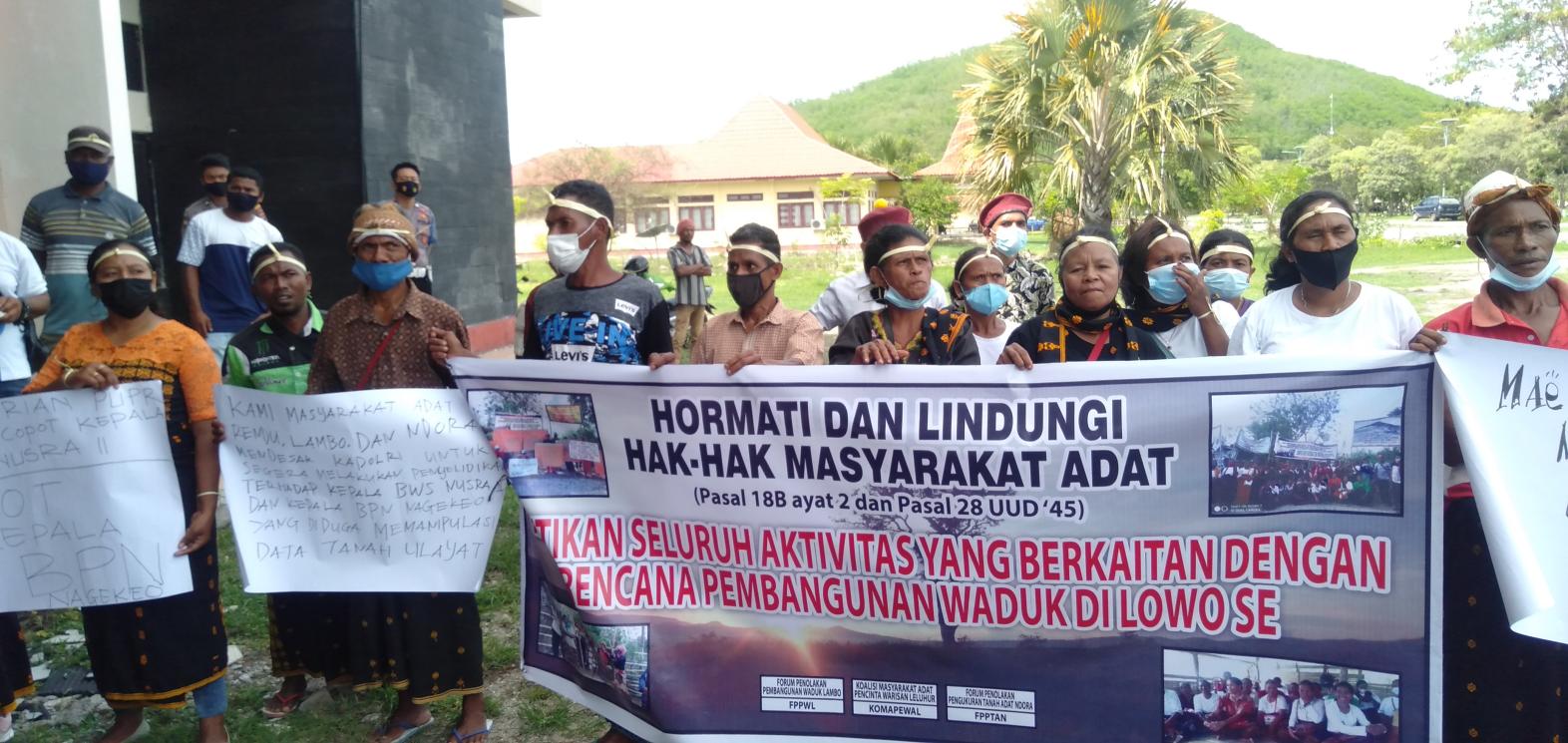

Ilustrasi: Betahita

PROTES merupakan hak semua warga. Negara, melalui Undang-Undang Dasar, melindungi, menghormati, dan menciptakan rasa aman bagi setiap warga dalam melakukan protes. Di Indonesia, protes umumnya dilakukan melalui berbagai cara, seperti demonstrasi di jalan, kritik lewat media sosial, membuat petisi, dan lain-lain. Namun, yang paling sering dilakukan biasanya adalah turun ke jalan dan menyuarakan kritik melalui media. Hal ini dilakukan karena ketidaksukaan terhadap suatu kebijakan yang dianggap melanggar hak-hak warga, seperti hak atas tanah, air bersih, udara bersih, pekerjaan atau upah yang layak, dan bentuk kesejahteraan lainnya.

Tulisan ini berfokus pada gerakan warga dalam mempertahankan ruang hidup dari berbagai skema perampasan. Dengan membaca konflik di sektor agraria, tulisan ini berpendapat bahwa gerakan warga yang memprotes untuk mempertahankan ruang hidupnya merupakan upaya warga menjaga keberlangsungan ruang sosial-ekologis. Lebih dari itu, gerakan warga ingin menunjukkan bahwa entitas sosial-ekologis—yang di dalamnya mencakup manusia, berbagai jenis hewan, dan tumbuhan, singkatnya sumber daya untuk hidup—tidak dapat diartikan sebatas nilai kapital. Karena itu, gerakan mempertahankan ruang hidup merupakan upaya menerobos kerakusan kapital terhadap manusia dan alam.

Konflik Agraria dan Gerakan Warga di Flores

Di Flores, konflik agraria semakin menguat seiring dengan penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi. Penetapan ini dilakukan oleh Ignasius Jonan melalui Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 2268/K/30/MEM/2017. Sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Pulau Flores memiliki potensi panas bumi sebesar total 902 MW, atau 65% dari potensi panas bumi yang ada di Provinsi NTT, yang tersebar di 16 titik sumber. Keenam belas titik tersebut antara lain Waisano, Ulumbu, Wai Pesi, Gou-Inelika, Mengeruda, Mataloko, Komandaru, Ndetusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo, Oka Ile Ange, Atedai, Bukapiting, Roma-Ujelewung, dan Oyang Barang.

Berdasarkan penetapan ini, negara di Flores semakin memperlihatkan wajah paradoks. Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga, melindungi, dan menyejahterakan warga. Negara mengklaim bahwa penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi akan memberikan peluang ekonomi besar bagi masyarakat, sehingga mobilitas kesejahteraan warga akan meningkat. Namun, di sisi lain, penetapan tersebut justru memicu gelombang penolakan karena tidak melibatkan partisipasi publik yang luas, mengabaikan kondisi geografis dan topografis Pulau Flores, serta diduga kuat sarat kepentingan bisnis yang berlindung di balik proyek energi hijau dan rendah karbon.

Paradoks ini semakin tampak jelas di tengah meningkatnya resistansi warga. Klaim negara bahwa proyek ini akan mendatangkan kesejahteraan bagi warga sangat sulit dibuktikan. Hal ini dikarenakan, pertama, sebagaimana dilansir dari laman resmi Kementerian ESDM, proyek geotermal ini akan diintegrasikan dengan sektor hilir seperti industri semen, smelter, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, yang bertujuan meningkatkan investasi di Pulau Flores. Disebutkan pula bahwa proyek ini didanai oleh hibah dari Bank Dunia (World Bank).

Dari sini kita dapat melihat bagaimana orientasi penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi beresonansi dengan tujuan investasi. Dengan adanya tujuan ini, muncul kekhawatiran bahwa perluasan proyek di sektor-sektor seperti industri semen dan smelter berpotensi menciptakan masalah baru. Misalnya, pembangunan industri tersebut tentu membutuhkan lahan yang luas, sehingga dapat memicu konflik agraria akibat perampasan tanah untuk kepentingan industri. Selain itu, pencemaran udara, air, serta kerusakan ekologi berpotensi menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Sementara itu, sektor pariwisata pun memiliki persoalan tersendiri, seperti privatisasi lahan di sekitar area wisata, serta pembangunan hotel dan restoran yang sering kali melanggar tata ruang. Labuan Bajo adalah contoh nyata bagaimana kelindan bisnis ini bekerja. Dengan adanya pasokan listrik dari proyek geotermal, para pelaku bisnis justru merasa lebih ditopang dalam aktivitas mereka di kawasan wisata. Kedua, proyek yang didanai hibah dari Bank Dunia tentu tidak sepenuhnya bebas kepentingan. Ibarat pepatah “tidak ada makan siang gratis”, dana hibah tersebut secara langsung maupun tidak terikat dengan kepentingan kapital global.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Lebih jauh lagi, proyek-proyek serupa di berbagai daerah menunjukkan banyak kegagalan dan bahkan menimbulkan korban jiwa, penyerobotan paksa lahan warga, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, serta kerusakan lingkungan—terutama di lahan pertanian warga. Contohnya dapat dilihat pada proyek PLTP Mataloko, proyek geotermal Sorik Marapi (SMGP) di Mandailing Natal, Sumatera Utara, proyek geotermal Gunung Talang–Bukit Kili di Sumatera Barat, dan PLTP Dieng di Jawa Tengah. Warga Poco Leok, misalnya, melakukan kunjungan langsung ke PLTP Mataloko dan menyaksikan kerusakan lingkungan yang parah akibat proyek tersebut. Pengalaman inilah yang menjadi dasar penolakan mereka terhadap proyek geotermal di wilayahnya sendiri.

Gerakan warga yang memprotes penetapan Pulau Flores sebagai pulau panas bumi, dengan demikian, memiliki dasar yang jelas. Sebagaimana warga Poco Leok, protes mereka berakar pada pengalaman empiris melihat dampak destruktif proyek serupa. Tidak heran bila solidaritas warga Poco Leok yang konsisten mempertahankan ruang hidupnya menunjukkan pemahaman mendalam atas mekanisme kerja proyek geotermal ini. Terlebih lagi, integrasi proyek dengan berbagai sektor serta pendanaan dari Bank Dunia memperlihatkan besarnya risiko yang akan dialami warga, baik karena perluasan proyek maupun karena keterlibatan kepentingan kapital global. Dugaan bahwa proyek ini dipaksakan pun semakin kuat, terlebih ketika disertai upaya sistematis untuk menundukkan dan menyingkirkan warga melalui kriminalisasi, intimidasi, dan pembungkaman.

Ironisnya, gerakan warga yang berupaya mempertahankan ruang hidup karena kekhawatiran terhadap risiko sosial-ekologis justru sering dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap kemajuan. Lebih parah lagi, sebagian pihak bahkan menuding bahwa penolakan terhadap proyek geotermal berarti mendukung penggunaan batu bara di wilayah lain, karena pasokan listrik di Flores masih berbasis batu bara. Dari sinilah muncul kesimpulan keliru bahwa menolak geotermal sama dengan menolak kemajuan.

Ekspansi Kapital dan Lemahnya Kesadaran Sosial-Ekologi

Harus diakui, kapitalisme telah merambah ke berbagai ruang hidup manusia. Di abad ini, sulit menafikan kontribusi kapitalisme yang memberi kebebasan bagi setiap orang untuk “mengungguli” yang lain, serta menciptakan pasar yang kompleks di mana semua orang bersaing untuk memperoleh “nilai”. Karena ia menawarkan cara hidup yang tampak menjanjikan, banyak orang mudah terpesona dan berhenti melihat dimensi lain dari kapitalisme: peperangan, krisis iklim, kelaparan, pelanggaran HAM, dan ketimpangan ekonomi—semuanya berakar dari moda produksi kapitalis.

Dalam konteks gerakan warga mempertahankan ruang hidup yang disalahartikan sebagai penolakan terhadap kemajuan, kapitalisme telah membentuk ruang berpikir yang sangat dominan. Narasi tentang geotermal sebagai proyek yang membawa kesejahteraan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menyediakan energi bersih dan rendah karbon adalah konstruksi ideologis yang dikampanyekan untuk memperoleh legitimasi publik, sekaligus menutupi dampak negatifnya. Di berbagai kanal media sosial, banyak orang dengan mudah menerima proyek ini tanpa memeriksa kedalaman informasi ilmiah yang mendasarinya.

Pemerintah dan konsultan pembangunan di Flores gencar mengampanyekan geotermal sebagai proyek energi bersih dan rendah karbon. Melalui narasi besar ini, pemerintah berusaha membentuk logika publik hanya pada “nilai akhir”, tanpa memeriksa sejauh mana proyek tersebut menjamin keberlangsungan tatanan sosial-ekologis, mendorong intensifikasi pertanian, menyerap tenaga kerja, atau memitigasi risiko lingkungan. Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan mendasar semacam ini justru absen dalam diskursus publik, mungkin karena berpotensi melemahkan kampanye besar energi hijau tersebut.

Akibatnya, publik berhenti bertanya. Orang terbuai oleh narasi besar yang dipromosikan oleh pemerintah, ilmuwan, dan konsultan. Ketika berhadapan dengan gerakan warga mempertahankan ruang hidup, yang muncul adalah sentimen dan tuduhan tanpa dasar. Mereka yang telah terbuai oleh narasi geotermal menuduh gerakan rakyat tidak berpijak pada nilai ekonomi dan kemajuan. Lagi-lagi, di sinilah kesadaran sosial-ekologis terpinggirkan oleh dominasi logika kapitalis.

Apakah Negara Selalu Benar?

Faktor kedua yang memengaruhi pandangan sebagian orang terhadap gerakan warga adalah anggapan bahwa negara selalu benar. Cara pandang ini sering muncul dalam konteks pembahasan proyek pembangunan. Salah satu contohnya adalah proyek geotermal, di mana banyak orang menerima begitu saja klaim bahwa negara semata-mata ingin menyejahterakan rakyatnya. Sebagian warga Flores, misalnya, melihat pemerintahan Jokowi sebagai representasi negara yang baik dan berpihak pada rakyat. Akibatnya, apa pun kebijakan negara dianggap pasti untuk kepentingan warga.

Pandangan semacam ini merupakan warisan dari masa kolonial dan Orde Baru, yang mengonstruksi citra negara sebagai entitas yang murni bekerja demi rakyat, sekaligus membungkam kritik publik. Di masa Orde Baru, orang yang mengkritik Soeharto akan dicap anti-Pancasila atau komunis. Kini, kritik terhadap pemerintah sering kali dituduh anti-NKRI. Mekanisme pembungkaman ini membuat ruang kritik semakin sempit.

Dalam kasus Poco Leok, warga yang mengkritik dan melakukan demonstrasi demi mempertahankan ruang hidupnya justru dicap sebagai kelompok yang menolak kemajuan. Berdasarkan cara pandang yang memosisikan negara sebagai entitas yang selalu benar, berbagai kritik dan gerakan warga dianggap sebagai penghalang pembangunan. Akibatnya, gerakan agraria di Flores masih terbatas pada warga yang terdampak langsung dan belum mampu menggalang solidaritas yang lebih luas.

Menurut hemat saya, dua faktor utama—dominasi ruang kapitalisme di tengah lemahnya kesadaran sosial-ekologis, serta pandangan yang menuhankan negara—adalah alasan mengapa gerakan warga mempertahankan ruang hidupnya sering disalahartikan sebagai penolakan terhadap kemajuan. Selama pandangan ini masih dominan di tengah masyarakat, gerakan sosial akan terus terfragmentasi dan sulit membangun solidaritas luas.

Kritik sebagai Alternatif

Dalam kondisi seperti ini, mengajukan kritik terhadap apa pun yang terjadi di tengah masyarakat merupakan upaya untuk menyingkap yang tersembunyi. Karena itu, mendorong terbukanya ruang kritik menjadi sangat penting. Dosen, mahasiswa, gereja, dan LSM, misalnya, dapat menjadi corong untuk memperluas ruang kritik. Hanya melalui kritiklah narasi besar tentang geotermal—yang dikampanyekan sebagai proyek energi bersih dan rendah karbon—dapat diuji sejauh mana ia benar-benar beresonansi dengan kehidupan warga dan keberlanjutan ekologi.

Dengan terus mempertanyakan dimensi lain dari proyek ini—seberapa besar manfaatnya bagi warga, sejauh mana ia menjamin kelangsungan ekologi, serta bagaimana mitigasi risiko dilakukan—kita dapat membangun diskursus publik yang lebih sehat. Menurut hemat saya, hal ini jauh lebih mendesak dibanding terus-menerus mengulang narasi besar yang menutupi kenyataan di lapangan.

Sumber Bacaan

Li, Tania Murray & Pujo Semedi. (2022). Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit [terj.]. Tangerang: Marjin Kiri.

Kementerian ESDM. (4/07/2017). “Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.” https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ebtke/penetapan-pulau-flores-sebagai-pulau-panas-bumi, dikutip pada 28/07/2025.

Patrisius Eduardus Kurniawan Jenila, alumnus Universitas Merdeka Malang, Program Studi Administrasi Publik.