Foto: Aktivitas pemotor pengangkut sampah di TPST Piyungan. Terlihat juga sapi-sapi yang sedang memakan sampah. Sabtu (31/8/2024). (Dok. Pribadi/Mirna Layli Dewi)

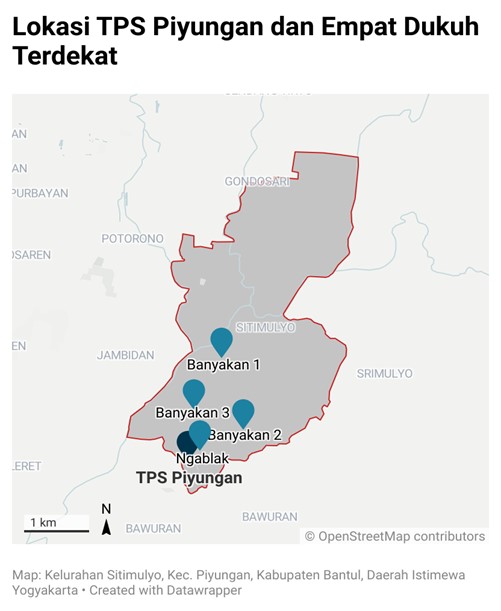

DUA hingga tiga sepeda motor silih berganti berdatangan saat saya menyambangi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), akhir Agustus lalu. Satu per satu pengendara menurunkan kantong plastik berisi sampah yang memenuhi keranjang yang dipasang di jok belakang. Aktivitas tersebut juga dapat diamati langsung dari wilayah Ngablak, yang jaraknya kurang lebih 350 meter dari TPST.

Aktivitas pembuangan sampah itu berlangsung di tengah kabar penutupan TPST (juga disebut TPA) Piyungan karena alasan sudah overload. Faktanya, hingga beberapa bulan terakhir, sampah-sampah masih rutin masuk ke TPST ini menggunakan sepeda motor.

Marwan (40), pengawas lapangan TPST Piyungan, mengatakan bahwa sampah-sampah ini adalah sampah kota. “Jadi sebenarnya TPS Piyungan sudah benar-benar close dari dua bulan lalu (Mei). Tapi, karena khususnya Kota Yogya masih kesulitan untuk mengolahnya, jadi mau enggak mau sampahnya dibuang ke sini,” kata Marwan. Dia mengatakan Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) belum rampung dibangun.

Sebelum penutupan secara permanen, setiap harinya 600 ton sampah berakhir di TPST Piyungan. Sampah yang ditampung didominasi dari tiga wilayah, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Awalnya Marwan mengatakan bahwa masalah sampah kota sebaiknya ditanyakan langsung saja ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya. Namun, di tengah obrolan, dia menjelaskan bahwa penerimaan kembali sampah-sampah ini sifatnya sementara dan terbatas, bergantung pada ketersediaan lahan kosong di TPST Piyungan. “Dari gubernur diberi batasan sampah yang bisa dibawa ke sini berapa ton, 500 hingga 1.500 ton. Kalau ada sampah masuk, kita siapkan ruang. Apalagi kalau sudah ada surat. Biasanya sehari sebelum itu kita sudah persiapkan biar ada ruang,” tambahnya.

Keterangan Marwan selaras dengan kesaksian dari lapangan. Rahma, nama samaran, perempuan berusia 68 tahun asal Dusun Ngablak, mengatakan sekarang hanya motor yang diperbolehkan masuk dan membuang sampah. “Iya, [TPST] ditutup. Boleh tapi hanya pakai motor, kalau truk atau pikap, ya, enggak bisa,” ujarnya.

Sampah-sampah yang masuk tidak sekadar ditumpuk. Kismadi (57), Ketua RT 04 Ngablak, menyebut saat ini sampah yang masuk “banyaknya dibakar.” “Kalo punya lubang ya dibuatkan lubang, nanti ditutup lalu dibuat semacam tobong untuk membakar sampah.”

Asap yang keluar dari tobong pembakaran sampah kerap menimbulkan gangguan pernapasan, kata Kismadi. “Masalah dampaknya, yang jelas itu sekarang asap. Baunya juga, sudah kami rasakan. Akhirnya dibuat kesepakatan kalau jam 8 pagi sampai jam 3 sore pembakaran di tobong sudah dimatikan. Karena mengganggu aktivitas,” tambahnya.

Persoalan buka-tutup akses sampah ke TPST Piyungan bukan pertama kali ini terjadi. TPST Piyungan pernah dinyatakan hanya dapat menampung sampah hingga 2012. Sejak muncul kesepakatan itu buka-tutup TPST Piyungan terus terjadi. Akhirnya tempat ini terus dipaksakan untuk menampung berton-ton sampah setiap hari sampai sekarang.

Tentu kembali meningkatnya volume sampah di TPST Piyungan menambah daftar panjang persoalan ruang hidup masyarakat di sekitarnya. Pahit getir kembali dirasakan oleh warga, khususnya yang bermukim di empat pedukuhan berjarak kurang dari 3 kilometer dari TPST, yakni Ngablak dan Banyakan I-III, Kelurahan Sitimulyo.

TPS3R yang di atas telah disinggung adalah cara terkini Pemerintah Kota Yogyakarta mengatasi perkara sampah. TPS3R akan terdapat di tiga wilayah, yakni Karangmiri, Nitikan, dan Kranon. Melalui TPS3R, nantinya sampah akan dipilah hingga menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF). Singkatnya RDF adalah residu yang dapat menjadi bahan bakar. Nantinya RDF dikirim ke Cilacap, Kendal, dan Pasuruan untuk digunakan di pabrik semen.

Sayangnya, sistem pengolahan yang dianggap sebagai solusi tersebut belum dapat menampung seluruh sampah yang ada di Yogyakarta. Kapasitasnya sangat terbatas. Target sampah yang dapat diolah di TPS3R adalah 20 hingga 75 ton per hari, sementara total produksi sampah mencapai 600 ton per hari.

Pemerintah kota juga menggeser target kesiapan TPS3R. Awalnya seluruh TPS3R direncanakan dapat beroperasi tahun ini, namun hingga kini baru satu yang aktif, yaitu TPS3R di Nitikan.

Keretakan Metabolis Masyarakat Agraris

TPST Piyungan mulai beroperasi pada 1996 dengan luas awal 10 hektare. Area terus meluas hingga menjadi 12,5 hektare dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik sampah. Sebelumnya TPST Piyungan adalah lembah yang lingkungan sekitarnya biasa dipakai masyarakat untuk menanam berbagai macam perdu.

Rahma adalah salah satu penduduk yang dulu memanfaatkan tanah itu untuk menanam. “Ketika TPS dibangun, umur saya 40 tahun. Sebelum adanya TPS, tanah di sekitarnya buat menanam ketela, sentul. Tapi itu hanya kalau hujan lho ya,” ujar Rahma. Menurutnya tanah di sana adalah tanah produktif.

Pemerintah kemudian membeli tanah-tanah yang berada di sana. Usai tanah tersebut diubah menjadi TPST, warga sekitar tak ada bertani. “Kalau tanahnya dibeli pemerintah, boleh tidak boleh, ya, jadi TPA,” katanya.

Rahma tinggal di RT 03 Ngablak. Rumahnya relatif dekat dengan pintu masuk TPST Piyungan, hanya berjarak kurang lebih 100 meter. Rahma sedang berdiri di depan rumahnya saat saya temui. Ia menyapa dengan begitu hangat, sembari kedua tangannya cekatan mengupas plastik merek dari botol plastik. Satu per satu botol tersebut kemudian ia pilah dan kemas ke dalam karung berwarna putih.

Tak hanya tinggal di dekat TPST, Rahma juga hingga kini masih menggantungkan hidup dari sampah yang masuk.

Sambil mengelap tangan ke bajunya, Rahma mempersilakan saya duduk dan mulai bercerita menggunakan bahasa Jawa Krama. “Saya kerja sudah lebih dari 25 tahun to. Mulainya pas saya masih muda. Kalau saya dulu, ya ngambilin sampah dari rumah ke rumah, gitu. Pernah ikut mobil sampah juga pas waktu muda” ujarnya.

Menurut Rahma, seiring dengan meningkatnya produktivitas sampah di TPST Piyungan, warga lain juga mulai beralih bekerja sebagai pengepul–depo sampah. Ruang hidup yang berubah memaksa mereka secara perlahan beradaptasi.

Salah satu alasan mengapa banyak yang tertarik menjadi pengepul–depo sampah, kata Rahma, adalah karena pada saat itu lebih menjanjikan dibanding pilihan pekerjaan lain. Menurut penelitian Huzaimah (2020), warga Piyungan yang bekerja sebagai pemulung, pengepul, hingga depo sampah memang memiliki pendapatan dalam taraf relatif baik. Pendapatan per hari mereka sekitar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Selain itu, rata-rata warga juga memiliki tempat tinggal layak, punya aset lain seperti kendaraan dan sapi, juga mampu menyekolahkan anak.

Maka, bagi mereka yang telanjur menggantungkan hidup dari tumpukan sampah, penutupan TPST jelas menjadi persoalan. Sumber pendapatan mereka anjlok drastis. Namun, bagi warga dengan profesi lain, kehadiran TPST Piyungan yang terus dipaksakan menampung sampahlah yang merupakan problem dan harus segera diatasi bahkan dihentikan.

Krisis Air Bersih: Dari Overload sampai Gangguan Kesehatan

Rusaknya lahan di sekitar TPS Piyungan tak hanya mengakibatkan warga kehilangan sumber pangan, tapi juga air bersih. Penyebabnya adalah kadar lindi yang begitu tinggi, yakni 99,9 persen atau lebih. Lindi merupakan cairan dari sampah, berbau busuk, yang awalnya merupakan air hujan biasa.

Dengan alasan kesehatan dan kebersihan, sebagian warga memilih untuk mengonsumsi air kemasan, tentu dengan biaya tambahan. Salah satunya adalah Triyanto, Ketua Banyakan Bergerak sekaligus warga Banyakan III. “Dulu di sini itu airnya jernih, untuk apa pun bisa. Tapi sekarang udah enggak bisa. Untuk sumur aja mungkin ragu, ya. Saat ini orang-orang juga enggak berani pakai air sumur, kecuali untuk mandi yang masih menggunakan air sumur. Untuk kebutuhan makan dan minum sekarang pakai air galon,” ujarnya.

Saat disambangi di rumahnya, Triyanto yang ditemani oleh Chozin Nur Anwar menyapa saya dengan hangat. Ia kemudian menyiapkan segelas teh manis untuk menemani obrolan. Saat bercerita sesekali ia menunjuk ke arah TPST dan mengernyitkan dahi, apalagi saat ditanya terkait kebutuhan air bersih baik keluarganya sendiri atau tetangga.

Triyanto kemudian menunjuk rumah yang tidak jauh dari rumahnya. Ia mengatakan bahwa salah satu penghuni rumah itu itu pernah sakit setelah mengonsumsi air sumur. “Ada satu warga di sini yang sakit-sakitan. Setelah pakai air galon kemasan udah lumayan.”

Dalam sebulan, Triyanto menghabiskan 8 galon kemasan berukuran 15 liter. Itu hanya untuk minum, belum termasuk memasak. “Kalau masak bisa lebih. Yang paling banyak itu untuk masak,” tuturnya. Dengan asumsi air per galon seharga Rp23 ribu, maka rata-rata biaya yang dihabiskan oleh Triyanto per bulan bisa mencapai Rp184 ribu rupiah. Angka ini amat besar, apalagi mengingat warga semestinya memiliki hak atas air bersih bagi keberlangsungan hidup.

Berbeda dengan Triyanto, sampai saat ini Rahma masih menggunakan air dari Perusahaan Air Minum (PAM). “Untuk masak dan minum air PAM. Tidak punya sumur lagi,” katanya. Sebelum PAM, dia dulu mengonsumsi air sumur (air tanah), namun akhirnya tidak lagi sebab menurutnya Ngablak kesulitan air karena posisinya lebih tinggi dibanding dusun lain. Menurutnya pula, aliran PAM yang menuju rumahnya berasal dari Ngablak bagian bawah.

Ia beralasan tidak masalah jika mengonsumsi air PAM, toh sejauh ini tidak merasakan hal buruk apa pun. “Enggak, enggak ada. Karena kalau ada tanda-tanda gitu langsung periksa, to.”

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih plus pengeluaran untuk listrik, Rahma menghabiskan biaya sekitar Rp100 ribu hingga Rp140 ribu per bulan. “Bayar air PAM-nya meteran. Kalau buat nyuci motor bisa sampai 140 ribu rupiah,” ujarnya.

Meski Rahma menepis adanya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh air tercemar, tapi sebagai lansia ia mengakui mengalami beberapa kali gejala penyakit tidak menular ketika berkegiatan. “Kadang, ya, pusing, batuk, dan pilek. Tapi sakitnya enggak sampai parah.”

Rahma juga bercerita bahwa setiap sebulan sekali ada pengecekan kondisi kesehatan dari puskesmas setempat. “Dari Puskesmas Piyungan. Biasanya adanya di posyandu, posyandu anak-anak, ibu hamil juga ada, lansia juga,” katanya.

Saya kemudian menemui Yanti (40 tahun), seorang bidan desa, di Kelurahan Sitimulyo. Yanti telah menjadi bidan di kelurahan ini sejak 2005. Ketika itu dia datang untuk merespons hasil rekapan data dari para kader. Dia tahu persis apa yang dialami warga. “Keluhan dari warga, bau yang menyengat,” ujarnya. Warga yang dia maksud bukan hanya satu atau dua, tapi mereka yang tinggal di empat dusun dekat TPST Piyungan.

Selain itu ia juga mengatakan ada warga yang memiliki lingkar lengan kecil dan masalah kesehatan lain. “Ada yang anaknya pengambil rongsok mengalami kelainan otak (hidrosefalus). Juga ada yang gizi buruk,” katanya. Sayangnya, karena bukan warga asli alias hanya mengontrak, mereka kesulitan mengakses bantuan. “Kemarin kesulitan cari dana karena KTP-nya bukan KTP sini (Sitimulyo).”

Yanti tidak bisa memberikan data yang valid atas kasus atau penyakit yang dialami oleh warga. Ia hanya mengatakan ada tim khusus yang tugasnya mengurus dan menangani dampak langsung TPST Piyungan terhadap kesehatan warga.

Tim khusus Puskesmas Piyungan belum mau memberikan keterangan sampai liputan ini selesai ditulis. Sementara Kepala Puskesmas Piyungan Dr. Sigit Hendro Sulistyo memberikan konfirmasi bahwa di setiap pedukuhan memang ada aktivitas posyandu setiap bulan. Sigit juga mengatakan air sumur memang sudah jelas tercemar. Namun, katanya, air PAM aman karena memiliki saluran khusus.

Ada beberapa penyakit umum yang kerap diidap warga Piyungan karena air tercemar dan lingkungan rusak, kata Sigit. Dari mulai yang ringan hingga penyakit yang dapat berefek jangka panjang apabila terus-menerus dibiarkan tanpa pengobatan.

“Untuk dampaknya jelas, karena sampah sumber penyakit. Jadi, banyak sekali mikroorganisme, baik bakteri, virus, dan kuman yang berkembang di sana. Kemudian, gangguan kesehatan warga sekitar, ya, mungkin pencernaan. Airnya atau mungkin makanan yang tercemar akibat serangga lalat, dan lain-lain, sehingga bisa diare sampai mual,” ujar Sigit.

Selain pencernaan, warga juga mengalami penyakit kulit dan gangguan pernapasan. “Penyakit kulit, yang kontak langsung dengan limbah cair, padat, dari sampah. Sakitnya kayak gatal-gatal, infeksi, dan iritasi. Sedangkan gangguan pernapasan, misalnya karena bau menyengat sehingga bisa menyebabkan infeksi,” tambahnya.

Apabila warga berada di sekitar TPST dan terus-menerus berkontak langsung dengan sampah, maka risiko penyakit kronis juga menghantui mereka. “Kalau penyakit berbahaya itu bisa karena penyakitnya terjadi dalam jangka lama atau dari melalui sumber air ataupun kontak langsung. Lebih jauh bisa menyebabkan penyakit kanker.”

Bagaimana dengan pengalaman Rahma yang mengatakan dia tidak merasakan dampak kesehatan apa pun? Menurutnya, memang tidak semua warga yang terdampak langsung mengecek kondisi kesehatan mereka ke puskesmas.

Di akhir obrolan, Sigit menambahkan terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan warga Piyungan, yakni jarak dari TPST, kondisi angin (arah dan kecepatan terkait dengan luas penyebaran polutan), kualitas pengelolaan TPST, dan kebiasaan hidup (pola hidup bersih dan sehat, pola makan yang bergizi).

Gerakan Akar Rumput: “Golek Penake Dewe…”

Tak hanya lindi dan bau yang telah sejak lama membuat warga khawatir. Mereka juga menakutkan gas metana yang terdapat dalam gunung sampah. Gunung sampah adalah konsekuensi pasti penerapan sanitary landfill method di TPST Piyungan. Ini singkatnya adalah sistem menimbun sampah dengan tanah. Metode ini dinilai tidak efektif karena hanya akan berujung penumpukan tanpa pengolahan, seperti yang terjadi selama ini.

“Yang kami takutkan itu gas metanya, suatu saat bisa meledak. Karena nanti untuk pipanisasi (lindi) kadang, kan, buntu. Kita kan enggak tahu kalau enggak dikontrol. Karena di sana juga enggak ada pengontrolan,” ujar triyanto, yang tampak sesekali mengernyitkan dahi.

Pengelolaan lindi di TPST Piyungan memang minim kontrol. TPS ini usianya sudah puluhan tahun dan selama itu pula mengeluarkan residu sampah, tetapi baru di tahun 2022 proses pipanisasi direspons pemerintah. Memang ada kolam yang disebut tempat pengolahan lindi di sekitar TPST Piyungan, tapi itu tidak difungsikan. “Untuk masalah pipanisasi direspons pemerintah. Tapi, untuk pengolahan lindi, belum ada pengambilan kebijakan. Membuat kolam tapi disfungsi. Sudah saya cek tapi, ya, enggak ada,” katanya.

Lindi yang terus mengalir dari TPST Piyungan diperkirakan masih terus ada hingga beberapa tahun ke depan. “Kalaupun TPS-nya ditutup, air lindinya itu tetap bisa mengalir bahkan sampai 5-6 tahun.”

Triyanto menambahkan bahwa lindi tidak hanya berdampak pada kesehatan tapi juga mengganggu perekonomian warga. Hal ini terutama disebabkan karena lindi yang mengalir ke Sungai Opak membuat rusaknya ekosistem sepanjang aliran sungai. “Selain kerugian karena gagalnya panen, juga ada kerugian ekonomi lainnya. Misalnya air yang harusnya bisa diakses, ini enggak bisa. Mau enggak mau beli air. Ada juga petani yang strok karena konsumsi air sumur yang sudah tercemar,” ujarnya.

Mengalami kondisi hidup yang buruk akibat keberadaan TPST, warga Piyungan khususnya di empat dusun yang paling terdampak, yakni Ngablak dan Banyakan I hingga III, kemudian membentuk aliansi bernama Banyakan Bergerak. Dengan organisasi ini mereka menyampaikan langsung aspirasi kolektif.

Banyakan Bergerak misalnya beberapa kali menggelar aksi protes menolak TPST Piyungan diaktifkan kembali. Mereka juga menolak pembangunan pengolahan sampah di TPST Piyungan, yang akan digunakan oleh DLH Yogya. Aliansi menolak pembangunan sistem pengolahan sampah di TPST Piyungan sebab dari awal proses tidak ada mekanisme partisipasi, termasuk yang melibatkan Banyakan Bergerak sebagai pihak yang terdampak langsung.

“Kalau saya lihat pemerintah memang kurang serius untuk menanggapi hal ini, ya. Golek penake dewe, lah,” tambahnya.

Triyanto menegaskan jika Banyakan Bergerak akan terus mengawal TPST Piyungan hingga benar-benar ditutup. “Saat ini kita hanya menunggu itu, tuntutan yang kita ajukan sejalan dengan tahun 2025. TPS memang harus sudah ditutup secara permanen.” ujarnya.

Aktivis lain dari Banyakan Bergerak, Lilik Purwoko, mengatakan ketidaktegasan pemerintah provinsi dan kota dalam merespons persoalan sampah berakibat pada turunnya tingkat kepercayaan warga atas solusi-solusi yang diberikan oleh mereka.

“Warga bisa menilai pemerintah itu seperti apa, warga bisa melihat enggak omongannya. Jadi kalau masyarakat itu dijanjiin dengan pemerintah, ya, tingkat kepercayaan warga udah menurun,” tuturnya.

Atas semua yang terjadi, Elki Setiyo Hadi, Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Wallhi) Yogyakarta, menduga “pemerintah seperti tidak ada masterplan” untuk mengatasi persoalan sampah. Hal ini berujung pada kondisi Yogya saat ini yang bisa dikatakan darurat sampah.

Tindakan-tindakan pemerintah reaktif belaka, misalnya dengan TPS3R, di mana mereka berencana mengalihkan sampah ke tiap kabupaten melalui Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS). Jarak penumpukan sampah berlaku selama enam bulan. “Tiba-tiba membuat TPSS yang sampahnya ditumpuk di dalamnya selama enam bulan. Tetapi, setelah enam bulan, sampah diapakan itu enggak ada.”

Rencana TPSS itu, bagi Elki, justru menambah persoalan. “Justru itu membuat semakin banyak TPS baru, seperti Piyungan.”

Ini belum termasuk masalah pengolahan sampah organik yang lebih rumit. “Hari ini yang paling banyak itu organik. Di TPS Piyungan dan TPS lainnya. Ya, seharusnya sampah organik ini sudah diolah di hulu. Misalnya dengan penggunaan maggot (‘belatung’). Masalahnya pengelolaan sampah yang dihulu ini macet. Kalau plastik udah ada yang mengolahnya, misalnya, bank sampah. Kalau organik?”

Elki mengatakan “tidak aneh” jika pada akhirnya TPST Piyungan tetap menerima sampah meski pernah ada wacana akan menutupnya pada 2012. “Semua sudah telanjur bergantung. Kumpul angkut buang. Sudah enak, nyaman.”

“Ke depannya Walhi masih mencoba mendorong tanggung jawab pemerintah di Piyungan. Kita melihat hari ini seperti ada lepas tangan. Kami mendorong ada pengelolaan sampah ke depannya dari hulu baru ke hilir. Hari ini belum ada kejelasan di tingkat daerah. Lagi-lagi jatuhnya, ya, TPA. Enggak ada pengelolaan sampah.” pungkasnya. ***

Mirna Layli Dewi adalah mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Saat ini senang menekuni isu lingkungan dan sosial

Naskah ini adalah liputan khusus program beasiswa kursus IISRE, kerja sama IndoProgress dan Trend Asia