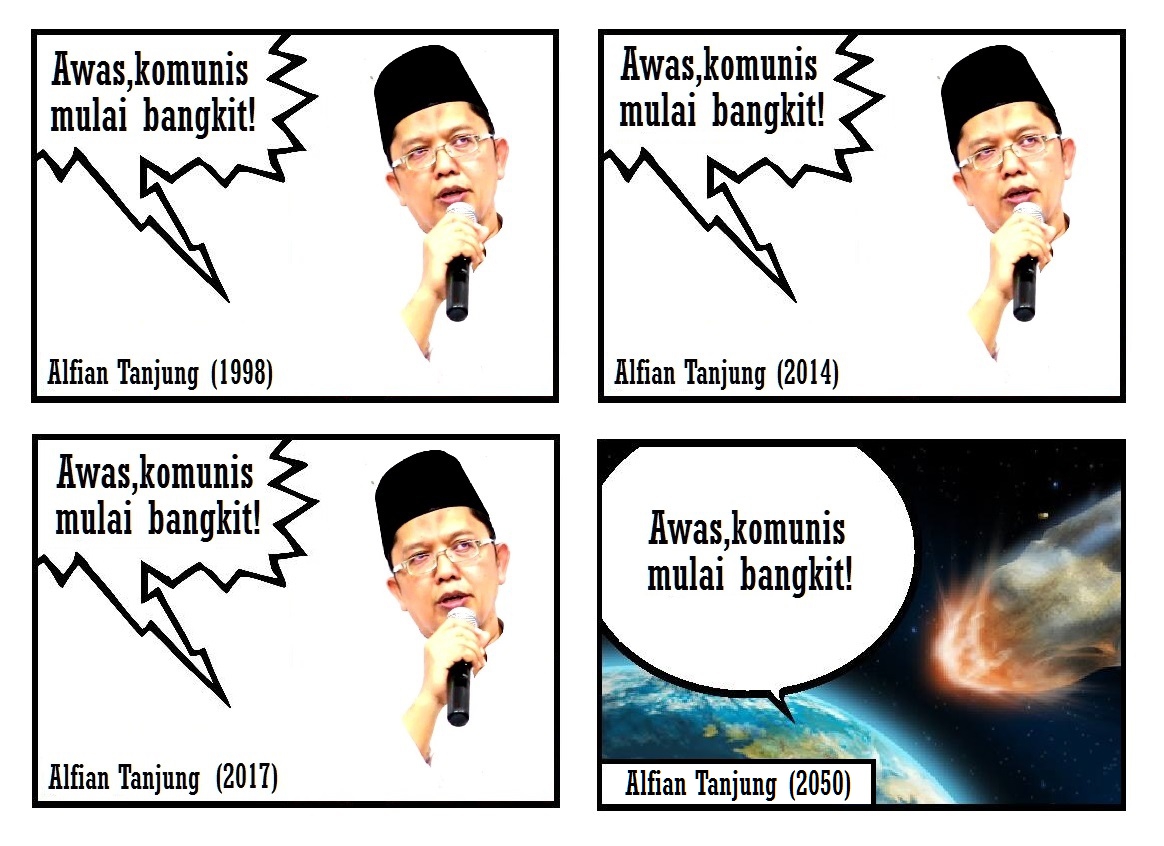

‘ALAH bisa karena biasa’, begitu kata peribahasa. Arti peribahasa itu kira-kira, jika kita melakukan suatu pekerjaan terus-menerus maka kita pun akan semakin baik mengerjakannya. Tapi jika ada seseorang yang hampir seumur hidupnya melakukan satu hal dan tak kunjung becus mengerjakannya, itulah Alfian Tanjung. Usia beliau kepala lima dan mengaku sudah kurang-lebih tiga puluh tahun mempelajari gerakan komunis di Indonesia. Namun betapa pun sudah menghabiskan lebih dari setengah umurnya untuk mempelajari komunis Indonesia, AT sepertinya masih jauh berada di belakang garis gagal paham. Bagaimana tidak, Ahok tukang gusur yang jauh dari ilmu dan amal komunis saja dilabeli ‘komunis’ oleh AT. Begitu juga dengan Istana Negara, yang menampakkan alerginya pada gerakan buruh dengan menutup barikade rapat-rapat pada 1 Mei tahun lalu, dilabeli tempat rapat komunis oleh AT.

You had one job yaa Ustadz! Masa diamanahi satu kerjaan saja kau tiada becus!

Tak peduli gagal pahamnya AT ini, tetap saja dia disanjung-sanjung sebagai pakar anti komunis dan dipercaya sebagai Koordinator Ganyang PKI oleh kelompok-kelompok Islamis-fasis. Makanya kita seharusnya tak heran jika tuduhan kebangkitan PKI belakangan ini makin ajaib, dari mulai munculnya bualan tentang kantor PKI yang sedang renovasi di bilangan Senen, tulisan ‘PKI’ di gedung Alexis, hingga palu-arit dalam rectoverso uang baru. Lah pakarnya yang sudah mempelajari komunisme tiga puluh tahun saja gagal paham macam AT, lebih-lebih lagi cecunguknya!

Sebenarnya ketimbang menyeriusi asal-muasal spekulasi liar dari geng Islamis-fasis mengenai kebangkitan komunisme, alangkah lebih bermanfaatnya jika waktu saya dipakai untuk menonton ulang Chungking Express untuk ke-18 kalinya. Sebab bagi saya, orang seperti AT mewanti-wanti bahaya laten komunis semata-mata untuk tambahan penghasilan saja kok. Sesederhana itu sudah. Bagi AT, mengumumkan bahwa komunis itu tidak gawat-gawat amat, sama saja dengan melikuidasi ladang pencarian nafkahnya sebagai pakar anti-komunis. Dan tahu sendirilah, sekarang ini cari pekerjaan layak susahnya bukan main.

Mengapa ocehan ngawur orang-orang macam AT tetap dikonsumsi umat?

Dari jutaan kalimat Marx dan Engels yang menginspirasi kaum komunis sedunia, yang dicerna para pakar anti komunis dari geng Islamis-fasis barangkali hanya satu kalimat: ‘Agama adalah candu.’ Siapa coba yang tidak marah jika nilai-nilai luhur yang diimani sejak kecil tiba-tiba disamakan dengan bahan untuk teler-teleran!?

Pertama kali saya dengar kutipan termasyhur Marx, ‘agama adalah candu’, reaksi saya pun sama dengan kebanyakan orang beriman lain. Saya marah. Tapi alasan marah saya ini yang barangkali berbeda dengan alasan marahnya kebanyakan orang beriman. Saya merasa Marx sedang ngibul. Agama adalah candu, katanya.. Padahal pernah suatu kali saya shalat tarawih 21 rakaat dengan bacaan satu jus plus qunut, kok saya tidak stoned atau high sama sekali? Apa-apaan Marx ini, slogan masyhurnya ternyata kibul!

Tapi bisa jadi inilah buah dari sembarang tafsir. Sembarang tafsir ini bisa jadi lantaran kalimat ini dipenggal terpisah dari paragrafnya yang tertulis dalam pembukaan ‘A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right’. Berikut terjemahan bebas saya terhadap paragraf tersebut: ‘Penderitaan keagamaan, pada saat yang sama merupakan ungkapan penderitaan nyata dan sekaligus juga protes melawan penderitaan nyata tersebut. Agama adalah keluh kesahnya makhluk yang tertindas,sanubarinya dunia yang tidak punya sanubari, karena itu agama merupakan roh dari suatu keadaan yang tak memiliki roh sama sekali. Agama adalah candu rakyat.’ Jika dibaca paragraf penuhnya, maka tampaklah Marx sedang mempertimbangkan watak ganda dari agama. Marx juga bukannya sedang secara vulgar merendahkan agama, melainkan meletakkan agama dalam konteks duniawi yang penuh dengan nelangsa karena penindasan.

Loh kok bisa kalimatnya jadi berbeda maknanya setelah dipenggal? Tentu saja bisa. Al-Qur’an saja bisa jadi gawat kalau hanya dicerna sepenggal-sepenggal. Al-Maa’uun ayat empat yang berbunyi ‘celakalah orang-orang shalat’ misalnya, bisa dianggap slogan atheis militan macam Richard Dawkins jika dipenggal dari keseluruhan suratnya.

Perlu juga dipertimbangkan bahwa Marx menulis ‘agama adalah candu’ dalam A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right lebih sebagai seorang Hegelian kiri ketimbang sebagai penganjur komunis. Karya ini ditulis pada 1844, terpaut sepuluh tahun lebih dari karya penting Marx yang lebih ekonomi-politis seperti Grundrisse (1857) dan Contribution to Critique of Political Economy (1959). Das Kapital, karya Marx yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai magnum opus, juga baru ditulis pada 1867, dua dekade lebih setelah A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right. Jadi dapat dibilang ungkapan ‘agama adalah candu’ ditulis pada fase awal pemikiran Marx, yang masih terus berkembang setelahnya. Belum lagi para pemikir marxis pasca Marx seperti Antonio Gramsci, Ernst Bloch, dan Lucian Goldmann terus mengembangkan kajian marxis terhadap agama.

Jika tetap mau ngotot mempersoalkan kalimat ‘agama adalah candu’ sebagai penggalan yang kiasannya mengolok-olok, kita bisa perdebatkan terjemahan ‘candu’ itu sendiri. Seorang kawan yang fasih dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Inggris pernah suatu kali berpendapat bahwa ‘opium’ dari yang digunakan Marx dalam bahasa Jerman lebih pas diterjemahkan sebagai ‘opioid’ dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, ‘opioid’ langsung dipadankan sebagai opium dan diterjemahkan sebagai ‘candu’. Padahal opioid dapat difungsikan juga untuk mengurangi derita karena nyeri pada tubuh, bukan hanya sebagai halusinogen untuk teler. Menerjemahkan ‘opium’ atau ‘opioid’ sebagai ‘candu’ artinya mendiskon fungsinya sebagai barang madat semata. Padahal, kalau kita mau lebih cermat sedikit, paragraf tersebut banyak menyebutkan penderitaan. Fungsi opium yang dimaksud barangkali adalah analgesik—pereda rasa nyeri tanpa mengakibatkan hilangnya kesadaran.

Ketika Marx menulis karya-karyanya pada abad 19, opium memang banyak digunakan sebagai analgesik oleh kelas pekerja. Para penambang emas Tionghoa yang lari dari dinasti Manchu, misalnya. Akhir abad 18 hingga akhir abad 19, para pelarian Tionghoa ini berhasil membangun federasi pertambangan emas di wilayah Kalimantan Barat. Penambang emas di satu kongsi pertambangan bisa mencapai delapan ratus orang, umumnya laki-laki yang belum berkeluarga. Para penambang ini bekerja sejak matahari belum terbit sempurna hingga matahari terbenam dan hanya istirahat satu jam. Tempat tinggal mereka pun sanitasinya tidak memadai. Dalam keadaan yang begitu nelangsa, para penambang menggunakan opium secara reguler. Padahal menurut penjelajah Belanda yang pernah berkunjung ke Kalimantan Barat pada waktu itu, opium terbilang komoditas mahal. Sekalipun harus mengorbankan sebagian besar penghasilannya, para penambang tetap membeli dan menggunakan opium demi menahan rasa sakit akibat kerja yang sangat keras.

Jadi slogan ‘agama adalah candunya rakyat’ dapat juga diganti terjemahannya menjadi ‘agama adalah penawar derita rakyat’. Jika terjemahan kedua yang lebih populer, barangkali umat beragama mungkin dapat lebih mudah menerima anjuran Marx tanpa merasa terlalu diolok-olok. Ada pun penggunaan opium untuk rekreasi lebih banyak terjadi di kalangan elit. Para penyair dan seniman, misalnya, menggunakan zat-zat halusinogenik untuk membangkitkan imajinasi yang liar.

Nah, omong-omong soal imajinasi liar, saya jadi teringat pada orang-orang yang berhalusinasi tentang tulisan ‘PKI’ di gedung Alexis dan gambar palu-arit di uang kertas. Butuh imajinasi seliar-liarnya untuk mengaitkan tempat foya-foya borjuis macam Alexis dengan komunisme yang anti-kemapanan. Terlebih lagi sampai-sampai berhalusinasi Bank Indonesia, institusi teknokrat borjuis itu, mau repot-repot membubuhi palu-arit pada uang kertas demi kebangkitan komunisme. Kira-kira barang jenis apa yang mereka hisap guna memforsir imajinasi tingkat tinggi macam begitu? Wallahua’lam bi showab.***