Halte bis itu terletak di depan Katedral. Aku memandangi Mappa Mundi,[1] dengan sungainya yang mengalir dari Surga, dan melihat perpustakaan yang digembok, di mana sekelompok pendeta masuk dengan mudah saat aku telah menunggu satu jam dan membujuk seorang penjaga, sebelum akhirnya melihat gembok yang terpasang. Lalu, di seberang jalan, bioskop memasang iklan Six-Five Special dan versi kartun Gulliver’s Travels. Bis itu akhirnya tiba, si supir sedang sibuk dengan kondektur perempuan. Kami menuju luar kota, melewati jembatan tua dan menelusuri kebun anggrek, dengan ladang hijau dan merah yang sedang dibajak. Pegunungan hitam menanti kami, lalu menaikinya, menyaksikan ladang hijau berbatasan di tembok bebatuan, ditumbuhi tanaman pakis, bunga Heather dan Whin berjajar yang belum dicabut. Di sisi timur, sepanjang perbukitan, berjejer kastil Normal: di sisi barat, benteng pegunungan. Lalu, seiring pendakian kami, bebatuan di bawah kami berubah bentuk. Di sinilah terdapat batu kali, dan sederet tambang besi di sepanjang lereng. Lembah dengan peternakan, dengan rumah putih yang terpencar, terletak jauh di belakang. Di depan terlihat lembah yang lebih kecil: kincir penempa baja, mesin uap, dan teras suram,. Bis pun berhenti, dan si supir dan kondektur turun dengan perasaan lelah. Mereka sudah sedemikian sering melewati perjalanan ini dan telah melihat semua tahapannya. Nyatanya, ini adalah perjalanan yang sedikit-banyak telah kami semua lalui.

Aku lahir dan dibesarkan di separuh perjalanan rute bis tersebut. Tempat tinggalku masih berbentuk pertenakan, meskipun jalan raya kini sudah diperlebar dan dibuat lurus, agar dapat dilewati tronton yang menuju utara. Tidak jauh dari sana, kakekku, dan angkatan pendahulunya, bekerja sebagai buruh ternak sampai ia diusir dari permukiman dan dalam usia limapuluhan, menjadi seorang tukang perbaikan jalan. Putra-putranya mulai menggarap ternak pada usia tiga atau empat belas, sementara putrinya mulai bekerja. Ayahku, anaknya yang ketiga, meninggalkan peternakan pada usia lima belas untuk menjadi kuli angkut di stasiun. Lalu ia menjadi petugas persinyalan, bekerja di sebuah pos penjagaan di lembah ini sampai akhir hayatnya. Aku sendiri menapaki jalan menuju sekolah di desa, di mana sebuah tirai memisahkan ruangan menjadi dua kelas: Dua dan Delapan atau Sembilan, Satu dan Empat Belas. Sewaktu umur sebelas aku pindah ke sekolah tingkat atas setempat, kemudian ke Cambridge.

Budaya itu biasa: ini adalah titik awal kita. Tumbuh besar di negeri itu adalah soal melihat bentuk budaya dan moda perubahannya. Aku bisa berdiri di atas pegunungan dan melihat peternakan dan gereja di sisi Utara, atau melihat asap dan letupan api dari cerobong-cerobong di sisi Selatan. Tumbuh besar di keluarga itu adalah soal melihat pembentukan pikiran: pembelajaran keterampilan, pergeseran relasi, kemunculan bahasa dan ide yang berbeda. Kakekku, seorang buruh bertubuh besar, tersedu ketika bicara dalam rapat terakhir saat diusir dari permukimannya. Ayahku, menjelang ajalnya, berbicara dengan tenang dan bahagia tentang saat-saat ia mendirikan kantor cabang serikat buruh dan kelompok Partai Buruh di desa, dan tanpa rasa getir tentang para lelaki bayaran (‘kept men’) dalam politik yang baru. Aku berbicara dalam idiom yang berbeda, namun memikirkan hal yang sama.

Budaya itu biasa: itu adalah fakta pertama. Tiap-tiap masyarakat memilikinya dalam bentuk, tujuan, dan makna yang berbeda. Tiap masyarakat mengekspresikannya, dalam institusi, seni, dan ilmu. Proses menjadinya sebuah masyarakat adalah bertemunya makna dan arah bersama, dan pertumbuhannya adalah hasil debat dan penyuntingan yang senantiasa hidup di bawah tekanan pengalaman, kontak dan penemuan, menuliskan dirinya untuk menjadi nyata. Masyarakat yang tumbuh itu nyata, walaupun ia juga ditulis dan dihapus dalam benak tiap individu. Proses menjadinya buah pikiran adalah, pertama-tama, pembelajaran bertahap tentang wujud, tujuan, dan makna, hingga akhirnya observasi dan komunikasi itu mungkin terjadi. Lantas, kedua–tetapi sama pentingnya–adalah ujicoba berbagai buah pikiran ini dalam pengalaman, dan penyusunan observasi, perbandingan, dan makna baru. Budaya memiliki dua aspek: makna dan arahan yang telah tersusun, yang telah dikuasai oleh para individu di dalamnya: observasi dan makna baru, yang disajikan dan diujikan. Inilah proses lazim dalam tiap masyarakat dan alam pikir manusia, melaluinya kita melihat alam budaya: bahwa ia selalu bersifat tradisional dan kreatif; bahwa keduanya merupakan makna umum and makna individual terbaik yang ada. Kita menggunakan kata budaya dalam dua pengertian: untuk menyiratkan seluruh rangkaian cara hidup–makna umum; memaknai seni dan ilmu–proses istimewa dari penemuan dan upaya kreatif. Beberapa penulis menyimpan kata tersebut untuk salah satu pengertian; saya menekankan keduanya dan pada signifikansi penggabungannya. Pertanyaan yang saya ajukan mengenai budaya menyangkut tujuan-tujuan umum kita, tetapi juga merupakan pertanyaan mengenai makna pribadi terdalam. Budaya itu biasa, dalam setiap masyarakat dan benak.

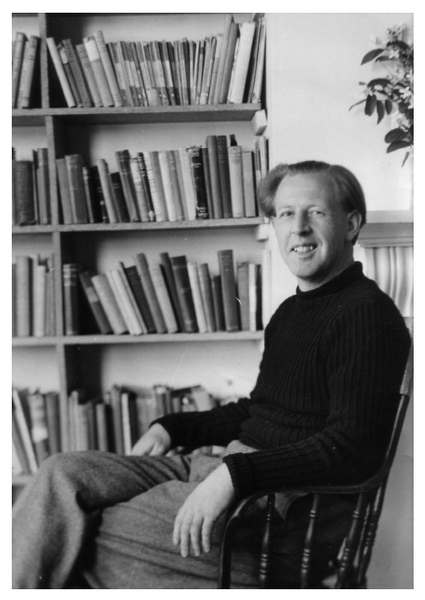

Ada dua aspek dari masyarakat–dua warna yang menyelimutinya–yang saya ketahui tetapi saya tolak untuk mempelajarinya. Yang pertama saya temukan di Cambridge, di sebuah kedai teh. Omong-omong, saya tidak tertekan oleh Cambridge. Saya tidak tersisih oleh gedung-gedung tua, toh saya datang dari sebuah tempat di mana sejarah dalam dua puluh abad terpancar jelas dari tanah: saya suka menelusuri lapangan Tudor, tetapi itu tidak membuat saya merasa tertinggal. Saya tidak dibuat takjub oleh sebuah tempat khusus untuk belajar; saya sudah lama mengenal katedral, dan rak buku tempat saya sekarang belajar di Oxford memiliki desain yang sama dengan perpustakaan saya terdahulu. Belajar pun bukanlah aktivitas yang aneh di keluarga saya: sebagai pelajar dengan beasiswa di Cambridge, saya bukanlah makhluk asing di atas tangga baru. Belajar itu biasa: kami belajar di mana itu mungkin. Dari rumah-rumah berwarna putih itu, rasanya masuk akal untuk keluar dan bercita-cita menjadi ilmuwan, pujangga, atau guru. Namun, hanya beberapa dari kami yang mampu menghindar dari biaya yang menanti; ada harga yang harus dibayar untuk pendidikan ini dan itu jauh melebihi kemampuan finansial pribadi kami. Tetapi jika kami mampu membayar dengan iuran bersama, hidup berjalan dengan baik.

Saya tidak teropresi oleh universitas, melainkan oleh kedai teh, yang bertindak seolah ia salah satu lembaga mapan dan berwibawa, yang jelas merupakan masalah yang berbeda. Di sinilah budaya terlihat, dan bukan dalam aspek yang saya kenal, melainkan sangat istimewa: tanda-tanda yang nyata dari manusia istimewa, manusia berbudaya. Mereka, atau sebagian besar dari mereka, bukanlah yang paling terpelajar; pun hanya sedikit dari mereka yang berkesenian; tetapi mereka memiliki sesuatu dan mereka menunjukkannya kepadamu. Mereka masih ada di sana, dugaan saya, dan masih juga menunjukkannya, meskipun mereka pasti mendengar suara-suara gaduh dari luar oleh para akademisi dan penulis yang mereka panggil–betapa enaknya memberi label!–anak muda pemarah. Pada kenyataannya, tidak ada alasan untuk bersikap kasar. Sebenarnya sederhana: jika itu yang dinamakan dengan budaya, kita tidak menginginkannya: kita sudah melihat banyak orang lain yang mampu hidup (catatan redaksi: tanpa kesombongan).

Tetapi tentu saja itu bukan budaya. Dan kolega saya, yang membenci kedai teh itu, dengan menggunakan kata budaya sebagai kata yang nista, telah melakukan kesalahan. Jika mereka yang ada di kedai teh itu ngotot berkata bahwa budaya adalah perbedaan sepele dalam hal tindakan, gaya bicara dan kebiasaan, kita tidak bisa menghentikan mereka, tetapi kita bisa mengabaikan mereka. Mereka itu tidaklah sebegitu penting, dengan mengambil alih budaya dari tempatnya.

Namun, ada beberapa penulis yang mungkin juga tidak menyukai kedai teh itu, dan dalam bayangan saya masuk dalam kategori yang sama. Kalau sekarang saya membaca Civilisation karya Clive Bell, saya cenderung mati rasa ketimbang tidak setuju. Hidup macam apa, pikir saya, yang memproduksi kesulitan sedemikian rupa, pilihan luar biasa untuk menyebut hal-hal tertentu sebagai budaya dan kemudian memisahkannya, seolah dengan dinding pembatas, dari orang-orang dan pekerjaan yang biasa? Di rumah kita berkumpul dan membuat musik lalu mendengarkannya, menyimak dan membacakan puisi, menghargai bahasa yang baik. Saya telah mendengar musik dan prosa yang lebih baik setelah itu: begitu banyak yang bisa diambil darinya. Tapi saya tahu, dari berbagai pengalaman yang biasa, bahwa ketertarikan itu ada, kapasitas itu ada. Tentu, di ujung perjalanan bis itu, tatanan sosial di mana berbagai tempat terletak pada tempatnya, kini telah retak. Manusia telah terpaksa menjalankan pekerjaan-pekerjaan baru, menjalani relasi-relasi baru. Pekerjaan ini telah membangun taman-taman baru dan rumah baru yang kini telah menghasilkan perabot yang layak digunakan oleh mereka sendiri, yang rasanya pasti menimbulkan rasa gondok bagi si pemilik kedai teh. Budaya itu biasa: keyakinan ini perlu kita pegang erat di tengah tiap wujud perubahan.

Aspek, atau warna, lainnya yang tidak mau saya pelajari, sangatlah berbeda. Hanya ada dua kata dalam bahasa Inggris yang berima dengan culture (kultur), yaitu sepulture (pemakaman) dan vulture (burung bangkai). Kita belum menamakan museum atau galeri, atau bahkan universitas, sebagai culture sepultures (kuburan budaya), tapi akhir-akhir ini saya sering mendengar tentang culture vultures (biar berima) dan saya juga mendengar dalam istilah atau dialek Atlantik Utara, tentang do-gooders[2] dan kaum mapan (highbrows) dan elit superior. Saya memang tidak menyukai kedai teh itu, tetapi saya juga tidak tahan dengan tempat nongkrong murahan. Saya sadar akan keberadaan orang-orang yang tak punya selera humor tentang seni and ilmu, dan saya tahu akan perbedaan kebaikan dan moral. Tetapi dampak yang muncul dari penggunaan gaya bahasa ini–contoh kemunafikan para jagoan baru–saya tolak mentah-mentah. Cobalah jujur, bagaimana mungkin seseorang menggunakan kata do-gooder dengan sikap gegabah seperti orang baru berpunya? Bagaimana mungkin seseorang merendahkan dirinya sendiri sampai pada titik dia harus menggunakan ungkapan ini untuk berbagai hal terkait ilmu atau seni? Sangatlah nyata bahwa apa yang berawal sebagai perasaan munafik, atau tentang pretensi (yang memiliki makna ganda seperti pisau bermata dua), telah menjadi kebiasaan baru yang dilapisi rasa bersalah tiap kali menyebut sebuah standar serius. Dan kata ‘budaya’ telah begitu nyata dikompromikan dengan kondisi ini: Goering menarik pistolnya, sebagian lainnya menarik buku cek mereka, dan semakin banyak yang menggunakan istilah terbaru.

‘Baik’ telah mengalami kehilangan makna, di dalam lingkaran ini, dengan mengeksklusikan muatan etisnya dan hanya menekankan standar teknisnya: mengerjakan pekerjaan dengan baik lebih bernilai daripada menjadi seorang do-gooder. Tapi apakah kita perlu diingatkan bahwa seorang penjahat pun, dalam definisinya sendiri, bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik? Upaya peyakinan soal efisiensi teknis bukan substitusi atas pandangan positif manusia. Tetapi mereka yang menciptakan referensi ini, individu yang dulunya merupakan, atau ingin menjadi, penulis dan cendekiawan, kini tampaknya menikmati dirinya sebagai pegawai periklanan, pegawai humas, dengan nama mereka terpampang di kolom iklan koran. Mereka ini tadinya dibekali dengan keterampilan dan kini berada dalam genggaman orang-orang berduit yang mengeksploitasi ketidaktahuan wong cilik. Dan mereka inilah–sebuah kelas baru yang berbahaya–yang menciptakan dan menyebarkan gaya bahasa ini, dalam sebuah usaha untuk mempengaruhi manusia biasa–yang karena melakukan pekerjaan nyata memiliki standar dalam bidang yang mereka kenal–terhadap standar dalam bidang pekerjaan yang telah mereka kenal dan kemudian tinggalkan. Pedagang kelontongan lama itu masih beredar di pasar, dengan perhiasan udiknya dan gelang emas atau jam tangan. Ia membayangkan para korbannya sebagai kerumunan yang lamban dan ignoran, tetapi mereka hidup dan beternak, sementara ia sendiri terbatuk-batuk di balik kiosnya. Pedagang Kelontong Baru berada di kantor dengan dekorasi modern, menggunakan istilah-istilah linguistik, psikologi, sosiologi untuk mempengaruhi pikiran massa. Ia pun harus terus mengikuti perkembangan, dan selama itu kita tidak perlu mengikuti gaya bahasanya; kita punya pilihan untuk menolak menggunakannya. Budaya itu biasa. Ketertarikan terhadap hal-hal baru dan seni itu biasa, menyenangkan dan alamiah. Dorongan untuk mengetahui hal yang terbaik dan mengerjakan hal yang baik adalah keseluruhan sifat positif dari manusia. Kita tidak boleh dibuat takut oleh berbagai kebisingan. Ada banyak versi tentang apa yang salah dengan budaya kita. Sejauh ini saya baru berupaya untuk menyingkirkan kerikil yang menghambat upaya kita untuk memikirkannya secara serius. Ketika pertama kali melangkahkan kaki di Cambridge, saya menemukan dua pengaruh besar yang meninggalkan bekas mendalam dalam pikiran saya. Pertama adalah Marxisme, kedua adalah pengajaran Leavis. Setelah melalui berbagai ketidakcocokan, saya tetap menyimpan rasa hormat kepada keduanya.

Para Marxis mengatakan banyak hal, tetapi ada tiga yang paling bermakna bagi saya. Pertama, mereka berpendapat bahwa budaya seharusnya diinterpretasikan dalam relasinya dengan sistem produksi sebagai landasan. Saya mengajukan argumen teoritis ini di lain tempat–ide ini lebih sulit daripada kelihatannya–tetapi saya masih bisa menerima penekanannya. Semua yang pernah saya lihat, dengan tumbuh besar di daerah perbatasan itu, telah membawa saya pada penekanan tersebut: budaya adalah keseluruhan cara hidup dan kesenian adalah bagian dari tatanan sosial yang dipengaruhi perubahan ekonomi secara radikal. Saya tidak perlu diajari soal kelemahan sistem ekonomi yang ada, tetapi pertanyaan yang mengikutinya tentang budaya kita dalam hal ini sangatlah sumir. Orang berkata bahwa ini adalah budaya yang didominasi kelas (class-dominated culture), yang dengan sengaja membatasi warisan bersama (common inheritance) kepada kelas tertentu, sementara membiarkan rakyat kebanyakan menjadi ignoran. Fakta soal restriksi bisa saya terima–sangatlah jelas bahwa hanya mereka yang kita sebut kaum papa bisa mengakses pendidikan, dan saya tidak bersemangat saat melangkah di Cambridge, untuk bersyukur bahwa saya dianggap berpunya. Nasib saya tidak lebih baik atau lebih buruk daripada orang-orang di kampung saya. Di sisi lain, hanya karena itu, saya bisa marah karena omongan kawan-kawan tentang massa yang abai. Seorang Komunis sudah lama berkata demikian, dan menemukan jawabannya di Poznan dan Budapest, sebagaimana para imperialis membuat asumsi yang sama dan telah dijawab di India, di Indo-China, dan di Afrika. Terdapat sebuah budaya masyarakat Inggris borjuis, dengan institusi pendidikan, sastra, dan sosialnya yang begitu perkasa dan dekat dengan pusaran kekuasaan. Berkata bahwa sebagian besar kaum pekerja tereksklusi darinya sudah menjadi konsensus, meski perlahan-lahan akses itu terbuka atas dorongan yang terus-menerus. Tetapi terus-menerus berkata bahwa kaum pekerja tereksklusi dari budaya Inggris adalah omong kosong; mereka memiliki pranata mereka sendiri dan sebagian besar budaya borjuis itu toh tidak mereka inginkan. Porsi besar gaya hidup Inggris, serta seni dan ilmu, tidaklah borjuis dalam arti yang luas. Ada banyak institusi dan makna yang tidak serta-merta merupakan hasil dari kelas menengah konsumtif, dan ada banyak seni serta ilmu, warisan masyarakat Inggris, yang diproduksi oleh beragam individu, termasuk mereka yang membenci kelas dan sistem, yang kini dengan bangga mengkonsumsinya. Kaum borjuis telah memberikan kita banyak hal, termasuk sistem moral yang sempit tetapi nyata, setidaknya itu lebih baik daripada yang dihasilkan oleh sistem peradilan. Kenikmatan yang dinikmati oleh kaum borjuis telah memberi kita banyak nilai kultural. Tetapi ini ini tidak berarti bahwa budaya kontemporer adalah budaya borjuis: ini kesalahan yang tampaknya dilakukan oleh semua orang, dari kaum konservatif hingga Marxis. Kelas pekerja memiliki gaya hidup mereka sendiri yang saya hargai, dan bukan hanya karena saya besar di dalamnya–walaupun sekarang tidak lagi. Menurut saya, gaya hidup ini–dengan keutamaannya terhadap kerukunan, rasa tanggung jawab, dan nasib bersama, tetap merupakan tatanan terbaik untuk masyarakat Inggris di masa depan. Sedangkan untuk berkesenian dan ilmu, mereka adalah kekayaan bersama dalam arti sesungguhnya, yang seharusnya dapat diakses oleh siapa pun. Maka ketika kaum Marxis mengatakan bahwa budaya ini sedang binasa dan massa itu ignoran, maka saya harus bertanya–sebagaimana dulu sudah saya tanyakan–di manakah selama ini mereka tinggal? Budaya yang binasa dan massa yang ignoran bukanlah apa yang telah saya jumpai selama ini.

Apa yang saya peroleh dari kaum Marxis sejauh ini adalah relasi antara produksi dan konsumsi, dan observasi bahwa pendidikan itu terbatas. Hal lainnya saya tidak dapat terima, sebagaimana saya menolak poin mereka yang ketiga, bahwa karena budaya dan produksi itu terkait, advokasi atas sistem produksi yang berbeda dalam taraf tertentu merupakan pengarah kultural, bukan hanya menandakan gaya hidup melainkan juga soal berkesenian dan ilmu. Saya menyusun tulisan sewaktu menjadi anggota Partai Komunis selama kurang lebih delapan belas bulan dan menyadari dengan begitu saja apa yang sudah disadari secara luas oleh para penulis di sini dan di Eropa: konsekuensi praktis dari kesalahan teoretis ini. Dalam hal ini, saya telah mengintip masa depan dan ia tidak berhasil. Interpretasi budaya kaum Marxis tidak akan pernah dapat diterima selagi ia masih mempertahankan, tanpa perlu demikian, directive element, suatu kengototan bahwa jika Anda mendambakan sosialisme, Anda harus menulis, berpikir, dan belajar menurut cara-cara yang telah ditentukan. Sebuah budaya merupakan keseluruhan makna bersama, hasil dari semua orang, dan menawarkan makna individual, produk dari rangkaian pengalaman pribadi dan sosial seseorang. Adalah dungu dan arogan untuk beranggapan bahwa salah satu dari makna ini bisa ditentukan: kesemuanya terbentuk oleh kehidupan, dibuat dan direka ulang dalam cara-cara yang tidak bisa diduga. Mencoba meloncat ke masa depan, untuk berpretensi bahwa kita adalah sang masa depan, sesungguhnya edan. Prediksi adalah satu hal, suatu makna yang terbuka, tetapi satu-satunya hal yang bisa kita katakan tentang budaya di Inggris yang telah mensosialisasikan moda produksinya ialah bahwa semua saluran ekspresi dan komunikasi harus terbuka, sehingga seluruh rangkaian kehidupan yang tidak dapat kita ketahui sebelumnya, dan hanya kita ketahui sebagian meski sedang dijalani, dapat memiliki kesadaran dan makna. Leavis tidak pernah menyukai para Marxist, yang patut disayangkan, karena mereka tahu lebih banyak tentang masyarakat Inggris modern dan sejarahnya kemudian. Sebaliknya, Leavis lebih paham tentang relasi antara seni dan pengalaman dibandingkan Marxist manapun. Kita semua telah belajar darinya tentang ini, dan kita mengetahui pandangannya tentang kesalahan-kesalahan budaya Inggris. Diagnosisnya radikal, dan makin lama semakin ortodoks. Dahulu ada sebuah masyarakat Inggris yang agraris, dengan budaya tradisional dan nilai-nilai yang unggul. Hal ini tergantikan oleh sebuah Inggris yang modern, terorganisasi, dibangun di atas industri, di mana institusi khasnya dengan sengaja melemahkan keutamaan sifat manusiawi, menjadi seni dan sastra sebagai saksi dan penyintas yang menyedihkan, sementara pusaran kekuasaan diisi oleh berbagai mekanisme vulgar. Satu-satunya pertahanan adalah pendidikan, yang setidaknya akan menjaga keberlangsungan beberapa hal, dan setidaknya dalam taraf yang tidak terlalu besar mengembangkan cara berpikir dan berperasaan yang andal untuk memahami kondisi yang berlangsung dan menjaga nilai individual yang baik. Saya tidak perlu menambahkan bagaimana cara pandang ini telah menyebar, meski Leavis tidak banyak memperoleh pengakuan atasnya. Saya sendiri harus mengakui bahwa saya cukup terkesima dengannya, di mana penolakan untuk mengakui hal tersebut berujung pada krisis pribadi selama beberapa tahun.

Karena, nyatanya, teori itu sangatlah tepat dengan sebagian besar pengalaman saya. Teori itu tidak mengatakan bahwa ayah dan kakek saya merupakan pencari uang yang ignoran. Juga tidak menjelaskan bahwa budaya komersial yang cermat dan hiruk-pikuk–yang saya akrabi sambil mengalami sakit kepala tiap kali melewati London dengan papan iklannya dan koran terbitan sore–adalah sesuatu yang perlu saya ikuti. Sampai-sampai saya dibuat bodoh–atau dibuat merasa demikian–pada usai suatu kuliah di mana dikatakan bahwa kata ‘neighbour’ (tetangga) kini tidak lagi mengalami makna yang sama seperti masa Shakespeare, dan saya justru berkata sebaliknya. Bayangkan! Ketika ayah saya wafat, seseorang datang dan menggali kebunnya, seorang lainnya mengangkut dan mengangkut log kayu untuk dibakar; yang lainnya memotongnya; yang satu lagi–entah siapa, saya tidak diberitahu–meninggalkan sekarung kentang di pintu belakang; sementara seorang perempuan datang dan mengerjakan pakaian untuk dicuci. Tetapi ini pun bisa dijelaskan: Saya sedikit-banyak masih berasal dari masyarakat kuno itu, tetapi masa depan saya terletak di Surbiton (saya membutuhkan bertahun-tahun untuk menemukan Surbiton dan memahaminya dengan baik, tetapi ia menjadi simbol bagi banyak orang–tanpa tinggal di sana saya tak mungkin paham mengapa). Tetapi saya sudah ada di sana dan semua tampak serasi.

Tetapi tidak juga. Begitu saya pindah dan berpikir tentang hal itu, tidak benar juga bahwa semuanya serasi. Karena satu hal saya ketahui betul: di kampung, kami senang dengan adanya Revolusi Industri, beserta segala perubahan sosial politik yang mengikutinya. Benar, kami hidup di lembah peternakan yang sangat indah, dan semua lembah di balik batu kali yang kami lihat adalah kebalikannya. Tetapi ada satu berkah yang melampaui itu, berkah yang rela kami terima dengan harga apa pun, berkah akan kuasa (power) yang berarti segalanya bagi manusia yang pernah mengalami bekerja menggunakan tangannya. Datangnya memang tidak cepat, tetapi dengan segala dampaknya dari tenaga uap, listrik, mesin berbahan bakar, dan berbagai produk turunannya kami terima seketika mereka ada, dan kami senang. Saya telah melihat semua barang ini dimanfaatkan dan saya juga mengenal benda-benda yang mereka gantikan. Saya tidak akan bersabar mendengarkan daftar kecongkakan mereka– Anda tahu kesombongan yang diperoleh dengan adanya saluran air, mobil Baby Austin, Aspirin, kontrasepsi, makanan kaleng. Tapi saya akan berkata kepada kaum Farisi[3] ini: air keruh, ember tanah, jalan kaki selama empat mil ke kerja, sakit kepala, ibu-ibu yang kelelahan, kelaparan, dan makanan yang monoton. Para kaum pekerja, baik di kota atau desa tidak, akan mendengarkan (dan saya mendukung ini) mereka yang berkata bahwa hal-hal ini bukan merupakan kemajuan: bukan hanya kemajuan mekanis dan eksternal, tetapi sungguh-sungguh memudahkan hidup. Terlebih, dalam kondisi baru ini, ada kebebasan yang lebih nyata dalam hidup, ada kuasa individu yang vital. Ada kendali. Pandangan apa pun dalam budaya kita yang secara langsung atau tidak menyangkal nilai sebuah masyarakat industri tidaklah relevan: dalam sejuta tahun pun kami tidak akan menyerahkan kendali baru ini.

Memang basis sosial dari permasalahan ini tidak dapat kita terima, tapi apakah seseorang–yang berusaha menjadi penulis, ilmuwan, guru–dapat, menghiraukan kekerasan budaya yang menimpa masyarakat? Untuk saluran air dan traktor dan obat-obatan yang ada, apakah kita mampu menghiraukan harian, pedagang asongan yang berjibun, kedangkalan yang memenuhi udara? Sebagai sebuah masalah prioritas, iya, jika memang diperlukan: tetapi apakah menurunnya respons benar-benar merupakan konsekuensi dari semakin meluasnya kuasa? Tampaknya demikian, tetapi apakah hanya itu yang bisa kita katakan? Saya percaya bahwa masalah utama masyarakat kita, dalam setengah abad ke depan, adalah penggunaan sumber daya baru ini untuk membentuk sebuah budaya bersama yang baik: moda untuk menggapai ekonomi yang baik dan terbuka yang sudah kita pahami. Saya pikir, budaya bersama dapat diciptakan, tetapi sebelum kita bisa serius membahas ini, kita harus menanggalkan cara berpikir dari para pengamat yang ada: sebuah warisan atas dua persamaan yang keliru, analogi yang keliru dan satu proposisi yang keliru.

Proposisi keliru yang ada dapat dengan mudah kita kesampingkan. Adalah fakta bahwa kuasa baru ini membawa sisi buruk: batubara membawa polusi, pabrik membawa kepadatan, komunikasi membawa benang kusut baru. Tetapi proposisi bahwa keburukan ini adalah harga yang harus kita bayar, atau kita tolak untuk membayarnya, tidaklah serta-merta harus benar. Sumber-sumber kuasa baru, moda produksi baru, perbaikan sistem transportasi dan komunikasi, dengan cara yang praktis, bisa membuat Inggris menjadi bersih dan nyaman kembali, dan dengan kuasa yang lebih besar lagi, bukan sebaliknya. Adapun keburukan baru akan merupakan hasil dari kedunguan, sikap acuh, atau kurangnya koordinasi: hal-hal ini akan lebih mudah dikoordinasikan tinimbang ketika kuasa masih bersifat bising, kotor, dan tumpang-tindih.

Persamaan keliru, tetapi, sedikit lebih rumit. Salah satunya adalah kaitan antara pendidikan populer dan budaya komersial: yang kedua sebagai hasil tak terelakkan dari yang pertama. Biarkan massa turut serta, lalu inilah yang kita dapatkan, kata mereka. Pertanyaan ini memang sulit, tetapi saya tidak bisa menerimanya, dengan dua alasan.

Yang pertama menyangkut kepercayaan. Saya tidak percaya bahwa rakyat biasa (ordinary people) pada dasarnya menyerupai gambaran umum massa, yakni rendah dan dangkal dalam hal selera dan kebiasaan. Atau dengan kata lain: sebenarnya massa itu tidak ada, yang ada hanyalah cara pandang orang terhadapnya. Dengan datangnya industrialisasi, sebagian besar bentuk organisasi sosial runtuh dan adalah pengalaman pribadi yang sulit untuk bertemu orang-orang yang tidak kita kenal; dan kita tergoda untuk melabeli mereka sebagai massa, sebagai yang liyan dalam pikiran. Kembali, manusia dalam arti fisik menjadi massa di kota-kota industri dan sebuah struktur kelas pada nyatanya terbentuk (nama atas kelas sosial, dan kata kelas itu sendiri dalam arti ini baru terbentuk dari Revolusi Industri). Perkembangan dalam komunikasi, khususnya perkembangan bentuk-bentuk baru transmisi informasi dan hiburan, menciptakan jarak yang tak terpungkiri antara transmitor dan audiens, yang kembali menjadikan audiens sebagai massa. Massa menjadi kata baru atas gerombolan: yang Liyan, yang Asing, Rakyat Jelata. Sebagai sebuah cara untuk mengenali orang, tentu ini konyol, tetapi di sisi lain formula yang efektif, alias satu-satunya yang mungkin. Tentu ini cara yang digunakan oleh mereka yang mampu secara finansial untuk menggunakan moda komunikasi baru; rendahnya selera dan kebiasaan, yang dengan mudahnya disematkan oleh manusia kepada manusia lain, diasumsikan sebagai jembatan. Budaya baru dibangun atas formula ini, dan jika saya menolak formula ini, jika saya bersikeras bahwa kerendahan ini tidak inheren dalam manusia biasa, Anda boleh mempertanyakan sikap saya ini, tetapi saya akan bersikap kukuh soal ini. Formula yang berbeda, dan saya bicara atas pengalaman, mendapatkan respons yang berbeda.

Alasan kedua saya bersifat historis: Saya menyangkal, dan Anda bisa membuktikan penyangkalan saya, bahwa pendidikan populer dan budaya komersial adalah sebab-akibat. Saya telah menunjukkan dalam berbagai kesempatan bahwa mitos tentang tahun 1870–beserta UU Pendidikan yang konon menghasilkan–seiring dengan semakin besarnya anak-anak mereka–pers yang murah dan bengis–memang benar sebuah mitos. Jauh sebelum 1870, sudah banyak warga yang melek mendukung pers murah dan bahkan sudah banyak koran murahan jauh sebelum UU 1870 dikenal. Budaya komersial yang buruk ini terlahir dari kesemrawutan sosial akibat industrialisasi, bukan karena kesuksesan formula massal, bukan dari pendidikan populer. Northcliffe tidak berbuat banyak salah di luar mengawali mitos ini, sementara hubungan antara budaya yang buruk dengan kesemrawutan sosial ini signifikan, hubungannya dengan pendidikan populer amatlah merusak. Revolusi Northcliffe adalah sebuah perubahan radikal dalam struktur keuangan pers yang didasari jenis baru pendapatan–iklan massal yang baru era 1980-an–dan bukan pembuatan pers populer yang murah dan yang telah sukses berlangsung lama. Meskipun demikian, saya bosan dengan argumen-argumen tersebut. Semua orang lebih memilih untuk mempercayai Northcliffe. Namun bukankah tak seorang pun, bahkan Komisi Royal, membaca koran sejarah yang paling mudah diakses? Ketika orang membaca sejarah, persamaan timpang antara pendidikan populer dan budaya komersial akan hilang selamanya. Pendidikan populer merupakan sebuah pilihan alternatif yang memiliki efek berlawanan.

Persamaan timpang yang kedua adalah sebagai berikut: bahwa keburukan yang tampak dari budaya populer yang telah didistribusikan secara luas adalah sebuah pedoman menuju pikiran dan perasaan, yang merupakan kualitas penting bagi hidup konsumen. Banyak orang menyarankan saya untuk menanggapi hal ini dengan santai, namun faktanya, saya masih belum bisa menerima hal ini. Adalah hal yang mudah untuk menyusun gagasan dari perasaan murahan dan argumen tolol yang mengerikan juga fantastik di media cetak, sinema, dan televisi. Hal yang mudah pula untuk membuat asumsi-asumsi dari versi yang sangat merendahkan dari kehidupan kontemporer kita. Namun bagaimana hal-hal tersebut dapat dikonfirmasi ketika kita bertemu orang lain? Inilah letak pengaruh massa: orang-orang yang kita temui tidaklah vulgar, namun Puji Tuhan, pikirkanlah Bootle dan Surbiton dan Aston! Saya belum pernah tinggal di tempat-tempat tersebut; apakah Anda sudah? Meskipun begitu, beberapa pekan lalu saya sedang berada di sebuah rumah bersama seorang pelancong komersial, sopir truk, tukang batu, pelayan toko, tukang bongkar-pasang, tukang antena, operator nylon, asisten rumah tangga (mungkin saja, ia adalah anakmu sendiri). Saya benci mendeskripsikan orang seperti itu, karena sesungguhnya mereka adalah keluarga dan kerabat saya. Sekarang mereka membaca dan menyaksikan karya yang sedang kita bicarakan; sebagian dari mereka melakukannya dengan cukup kritis, yang lainnya dengan senang hati. Saya membaca teks yang berbeda, menyaksikan hiburan yang berbeda, dan saya cukup yakin mengapa bacaan dan hiburan tersebut lebih baik. Namun mampukah saya duduk di rumah itu dan membuat persamaan-persamaan yang telah ditawarkan kepada kita? Sebagaimana yang Anda pahami, rasa malu tidak dapat menghentikan saya: saya telah belajar cara bersikap. Tapi berbicara kepada keluarga dan kerabat saya, sebagaimana yang kita lakukan, tentang hidup kita, tentang orang-orang, tentang perasaan, mampukah saya menemukan kealpaan kualitas yang kita bicarakan ini? Jujur saja, saya mencari; saya sering berlatih mencari. Dan saya hanya bisa bilang bahwa saya menemukan keindahan alami dari perasaan sebanyak saya menemukan diskriminasi dan pemahaman tentang kisaran pengalaman yang dapat saya temukan di mana saja. Saya tidak serta-merta memahami ini, meski saya telah menduganya. Jelas terdapat sesuatu dalam psikologis media cetak dan citra yang tak satu pun dari kita mampu pahami. Persamaan ini terasa masuk akal, namun ketika Anda mengujinya melalui pengalaman–dan tidak ada cara lain untuk mengujinya–terjadi sebuah kesalahan. Saya dapat memahami pentingnya membaca kritis dan cerdas: ayah saya, sebagai contoh, adalah seorang pembaca yang puas dengan Daily Herald, dari sebuah kesederhanaan membaca laporan perusahaan berdasarkan nama dari perkembangan pesat kepemilikan industri Britania, yang telah saya bicarakan dalam dua hingga tiga esei akademik; dan ia telah beranjak dari fakta yang menolak kepemilikan industri pada sejumlah artikel di koran. Hal tersebut saya pahami; bahwa ini adalah perkara kecerdasan, seberapapun hasil dari latihan. Namun ada fakta mengejutkan yang lain: bahwa orang-orang yang kualitas kehidupan pribadinya tinggi adalah mereka yang puas dengan perasaan dan opini cetak berkualitas rendah. Banyak dari mereka masih hidup dalam kehidupan yang tertutup, jauh lebih tertutup daripada saya, oleh sebab itu pengamatan pribadinya lebih baik. Mungkin begini sudah cukup untuk menjelaskannya, namun jika kurang jelas, intinya saya meyakini kita butuh persamaan baru yang cocok dengan fakta-fakta yang tampak.

Sekarang, kita juga harus menolak analogi yang keliru. Dalam perdebatan soal budaya, hal ini juga dikenal sebagai Hukum Gresham. Sebagaimana uang yang buruk (bad money) akan menyingkirkan yang baik, budaya yang buruk juga akan menyingkirkan yang baik, dan inilah yang telah terjadi selama beberapa waktu. Jika Anda tidak dapat langsung melihatnya, kecacatan dalam analoginya, jawaban Anda setidaknya harus sama efektifnya dan juga menggunakan perspektif historis. Faktanya, tentu saja, itu tidak terjadi. Terdapat lebih banyak budaya buruk; lebih mudah memang untuk menyebarkannya dan lebih banyak waktu luang untuk mendapatkannya. Namun ujilah hal ini dalam bidang apa pun yang Anda sukai dan lihat apakah hal tersebut diiringi oleh kemerosotan konsumsi hal-hal yang kita sepakati sebagai hal-hal yang baik. Edisi-edisi sastra yang baik berjumlah lebih banyak daripada sebelumnya; musik yang lebih baik berjumlah lebih banyak daripada sebelumnya; orang yang melihat seni visual yang baik berjumlah lebih banyak daripada sebelumnya. Jika koran yang buruk menyingkirkan koran yang baik dengan Hukum Gresham, bagaimana kita menjelaskan lonjakan populasi dan penjualan The Times yang tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dulu pada zaman monopoli virtual pers pada 1850? Adalah hukum yang saya pertanyakan, yang membuat orang terjaga saat malam dengan mimpi buruk putropian ortodoks, dalam kata lain, agar cocok dengan fakta-fakta sebenarnya: kita hidup dalam budaya yang berkembang, dan semua unsur dari budaya ini juga berkembang. Jika kita mulai dari sini, kita bisa menanyakan hal yang sesungguhnya: mengenai laju perkembangan yang relatif; mengenai masalah sosial-ekonomik yang muncul; mengenai jawaban sosial-ekonomik. Saya tengah mengejakan sebuah buku untuk melanjuti Masyarakat dan Budaya yang mencoba memaknai kondisi dan karakteristik dari budaya yang meluas, secara historis dan teoretis. Saya tidak dapat memulai pekerjaan tersebut jika saya tidak belajar dari para Marxis dan dari Leavis; saya tidak dapat menyelesaikannya kecuali saya membuat perubahan radikal atas beberapa ide yang mereka tinggalkan untuk kita.

*Diterjemahkan oleh Fajri Siregar

[1]Mappa Mundi adalah peta dunia pada Abad Pertengahan.

[2] Dalam konteks ini, do-gooder berarti seseorang berniat baik tetapi tidak mampu membantu.

[3] Kaum elit dalam masyarakat Yahudi. Dalam konteks ini dipakai sebagai sindiran untuk kaum yang munafik.