BAHASA seperti sebuah jalan. Beraspal, semen beton, jalan tanah, becek, atau berundak-undak turun dan naik. Bahasa dalam puisi-puisi Wiji Thukul seperti jalan dari tanah, masih menyisakan rumput, batu dan kerikil, mungkin juga tikus. Awalnya kesan ini saya lihat sebagai adanya “bahasa yang cacat” dalam puisi-puisinya. Dan bahasa itu organik dengan cara Wiji membacakan puisinya yang cadel (persis sama dengan buku puisi pertamanya berjudul “Puisi Pelo”), mengucapkan konsonan r sebagai l. Formalisme bahasa Indonesia saya terguncang berhadapan dengan puisi-puisi Wiji yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, lebih lagi bahasa Jawa yang digunakan Wiji adalah bahasa ngoko. Genre bahasa Jawa ini umumnya tidak lazim digunakan dalam puisi-puisi Jawa yang berakar pada tembang, mengagungkan kata sebagai doa dan nada, sekaligus semacam kekuasaan makna.

Dalam “bahasa yang cacat” itu saya menemukan biografi tubuh dari dunia kelas bawah, abang becak, tukang pernis furnitur, mbok-mbok warung kopi, pengecer koran, buruh harian, kampung miskin yang menjadi tulang-punggung puisi-puisi Wiji. Cukup lama saya baru bisa menerima kehadiran puisi yang dibawa Wiji Thukul ini. Saya mulai menerima puisi-puisi Thukul bukan sebagai “puisi-puisi protes”, seperti banyak orang melihatnya. Tetapi sebagai puisi organik yang lahir dari tubuh Wiji Thukul sendiri yang memang memiliki banyak biografi dari kehidupan kelas bawah.

Bahasa-Biografis dan Pengelolaan Makna

Peresmian bahasa Indonesia melalui “penyempurnaan bahasa” yang dilakukan lembaga bahasa pemerintahan Orde Baru, dan sikap resmi perpuisian Indonesia pada umumnya, tidak menjadi filter untuk menyaring atau menjadi kamus puisi bagi Wiji Thukul. Dia setia dengan bahasa organiknya sendiri, kadang seluruh puisinya ditulis dalam bahasa Jawa sebagai bahasa ibu yang membesarkannya. Segmen pembaca yang dipilihnya, yaitu ruang publik, bukan suprastruktur sastra seperti lembaga-lembaga seni, mengamenkan pembacaan puisinya, membuatnya bebas membacakan pusinya sesuai dengan lingkungan publik yang dihadapinya. Sikap ini membuat puisi-puisi Wiji memberikan sumbangan besar untuk varian-varian lain puisi Indonesia, terutama membongkar dunia kata yang dialami tubuh.

“Puisi Kemerdekaan”

Kemerdekaan adalah nasi

Dimakan jadi taiAgustus 1982

Wiji memiliki kemampuan pengelolaan makna dan membuat kata bisa meluncur seperti peluru menuju sasaran. Kemerdekaan sebagai mitos nasionalisme yang diagungkan dalam puisi Wiji di atas dihempaskan begitu saja dengan menggunakan rima antara nasi dan tai. Dua kata yang sangat dekat dengan tubuh sehari-hari ini ditarik dari jaraknya yang terlalu jauh antara kemerdekaan dan kenyataan. Dalam sebuah wawancara (Suara Independen, No. 5, Oktober-November 1995), Wiji menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi setelah dia membacakan puisinya di atas: “Agustus 1982, saya diundang baca puisi di sebuah kampung di Solo dalam acara 17-an (perayaan hari Kemerdekaan). Puisi yang saya baca adalah puisi yang saya buat spontan. Di luar dugaan, puisi itu bikin geger orang sekelurahan. Puisinya pendek dan sederhana. Tapi puisinya memang medeni. Judulnya, ‘Kemerdekaan’. Isinya, Kemerdekaan adalah nasi. Dimakan jadi tai. Cuma begitu. Singkat sekali. Tapi apa yang terjadi? Paginya, semua panitia dipanggil ke kelurahan. Bagi saya peristiwa ini adalah pengalaman keindahan. Ketika puisi itu saya bacakan, saya lihat orang betul-betul menikmati kekurangajaran saya. Saya mendengar komentar dari mereka, ‘Ya wis, ra apa-apa. Pisan-pisan lurah ya digawe bingung.’[1] Dari sini saya menangkap adanya suatu perasaan bersama orang kecil di kampung. Selain pengalaman keindahan, saya mulai melihat kedahsyatan kekuatan kata-kata (…) Suatu hari saya ke Yogya untuk menengok seorang teman. Sampai di Malioboro, saya melihat sedang ada demo di Gedung DPRD yang dilakukan oleh para petani. Saya kaget sekali waktu melihat salah satu poster yang mereka bawa berisi kutipan atas baris puisi saya yang berbunyi, Hanya ada satu kata: lawan! Saya lalu berpikir, ini apa? Saya lalu merasa bahwa kata-kata yang ditulis penyair secara jujur betul-betul kata-kata sejati.”

Sebagai puisi protes, puisi-puisi Wiji tidak sama dengan puisi-puisi protes pada umumnya, terutama puisi-puisi Rendra yang banyak dianggap mewakili puisi-puisi protes. Puisi-puisi protes yang dibawa Rendra merupakan puisi dari mata kedua. Puisi di sini lebih menempati posisi kesaksian. Sementara puisi-puisi Wiji datang dari tubuh-biografisnya sendiri sebagai buruh dan hidup dalam bahasa kelas bawah. Puisi tidak digunakan sebagai puitika untuk menyaring tubuh-biografis maupun bahasa-biografisnya. Tekstur bahasa dari dunia sehari-hari ikut terangkut ke dalam puisi-puisinya, menghasilkan pesona baru.

“Jangan Lupa Kekasihku”

Jangan lupa, kekasihku

jika terang bulan

yang tidur di depan rumah

di pinggir selokan

itu tetangga kita, kekasihku

jangan lupa, kekasihku

jika sore pukul lima

buruh-buruh perempuan

yang matanya letih

jalan sama-sama denganmu

berbondong-bondong

itu kawanmu, kekasihku

jangan lupa, kekasihku

jika kau ditanya siapa mertuamu

jawablah: yang menarik becak itu

itu bapakmu, kekasihku

jangan lupa, kekasihku

pada siapapun yang bertanya

sebutkan namamu

jangan malu

itu namamu, kekasihku

Solo, 14 Maret 1988

Pengelolaan makna yang dilakukan “mata-pertama” merekam aktor-aktor di sekitarnya sebagai tetangga, kawan, orangtua, kekasih, untuk mengkonstruksi bagaimana buruh melihat realitas dan kekuatan di sekitarnya. Puisi buruh dari mata pertama ini berbeda dengan puisi buruh yang ditulis dari mata-kedua, seperti yang dilakukan Amarzan Ismail Hamid dalam puisinya (“Samino, Buruh yang Dibunuh”), yang ditulisnya tahun 1965. Atau puisi Wowok Hesti Prabowo (“Di Dalam Botol Asam Sulfat”), tentang Marsinah. Amarzan dan Wowok, keduanya sama-sama menulis tentang buruh dari mata-kedua yang bercerita dan mengukuhkan penderitaan buruh untuk mendapatkan momentum, atau kehidupan buruh sebagai monumen kelas sosial. Buruh berada dalam posisi “dia” sebagai orang-ketiga yang diceritakan. Pola persajakan dalam bentuk balada seperti yang ditulis Amarzan (genre yang langka digunakan puisi Indonesia pada umumnya), dan pembentukan metafora ketika dunia industri kian massif membentuk ruang budaya kita seperti pada puisi Wowok tentang Marsinah, hadir sebagai puitika yang kuat dalam puisi kedua penyair ini.

Puisi keduanya tidak secara khusus ditujukan kepada buruh, melainkan kepada pembaca pada umumnya setelah peristiwa yang dialami buruh (Samino dipenjara dan mati dalam penjara kolonial – masa pemerintahan Belanda, dan Marsinah mati akibat penganiayaan preman pabrik – masa pemerintahan Orde Baru), yang telah terjadi dan berlalu. Sementara puisi Wiji yang ditulis dari mata-pertama ditujukan untuk kalangan buruh itu sendiri memiliki gaung lebih luas, tanpa melakukan rekonstruksi buruh sebagai korban (Samino dan Marsinah) menjadi pahlawan. Wiji juga tidak melakukan perluasan referen dalam puisinya. Puisi Wiji hanya memainkan pengulangan mu dan kekasihku di antara baris awal dan baris akhir dalam setiap bait puisinya. Kita seperti sedang diajak ke situasi yang intim, berjalan bersama sambil bercakap-cakap, bergandeng tangan. Tetapi kemudian bait terakhir menancapkan identitas sebagai kekuatan dalam konteks kelas tertindas, sebagai pengelolaan makna yang dilakukan Wiji dengan tajam.

Pengelolaan Kekuatan Kelas

Pengelolaan makna yang dilakukan Wiji Thukul dalam puisinya sama seperti pekerjaan indeksikal terhadap kode-kode sosial-politik yang ditangkap di sekitarnya. Ketika menulis puisi dengan tema tukang becak, misalnya, Wiji menggunakan diksi-diksi dari bahasa Jawa untuk mengukuhkan tubuh-penarik-becak sebagai tubuh-genetis puisi (“Nyanyian Abang Becak”), yang ditulisnya tahun 1984:

jika harga minyak mundhak

simbok semakin ajeg berkelahi sama bapak

harga minyak mundhak lombok-lombok akan mundhak

sandang pangan akan mundhak

maka terpaksa tukang-tukang lebon

lintah darat bank plecit tukang kredit harus dilayani

Dalam puisi yang dikutip tidak lengkap itu, Wiji memainkan kata mundhak, ajeg, bapak yang serima di antara minyak, lombok, tukang lebon, kemudian terhempas pada istilah bank plecit. Indeksikal kode-kode sosial-politik ini pada puisi yang lain ditulis sepenuhnya sebagai puisi dalam bahasa Jawa, seperti dalam puisinya:

“Warung Kopi Yu Yen”

“mangga mampir mas!” (“Mari mampir, Mas!”)

ngunjuk kopi napa jahe (minum kopi atau jahe)

sekul bothok napa oseng-oseng (nasi bothok apa oseng-oseng)

nedhine (makannya)

yen kebelet nguyuh (kalau kebelet pipis)

mang nguyuh ten mburi niku (ya pipis saja di belakang situ)

yen kadhemen (kalau kedinginan)

mang kemulan (ya pakailah selimut)

niki wonten kemul anyar (ini nih ada selimut baru)

kemule saged ngentut (selimutnya bisa kentut)

jenenge narti! (namanya Narti!)Semarang, Februari 1986

Puisi itu sengaja langsung saya sanding berdampingan dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam kurung, diterjemahkan Sartika Dian Nuraini. Beberapa kata tidak bisa diterjemahkan, seperti nasi bothok: makanan tradisional Jawa yang dibuat dari tempe busuk diberi santan, kemangi, dan bumbu-bumbu lain. Puisi ini lebih mendapatkan tubuh-sosialnya dalam bahasa Jawa, dibandingkan dalam bahasa Indonesia yang lebih banyak hadir sebagai sebuah reportase yang kehilangan tekstur sosial-linguistiknya. Rayuan melalui kopi, jahe, sekul bothok, oseng-oseng; beralih ke nguyuh, kadhemen, kemulan, ngentut; lalu lompatan ke narti memperlihatkan diagram kode-kode sosial yang dibuatnya.

Kemampuan indeksikal kode-kode sosial-politik yang dilakukan Wiji berlangsung intens berdasarkan konteks yang ditemukannya.

“Pasar Malam”

belilah senapan sungguhan ini

agar tampak seperti tak kalah

ditembak sang waktu

yang tepat di keningmu sunyimu

belilah topeng-topeng ragam itu

pilihlan yang klop tapi cocok

agar tak tampak kalau kita menangis

belilah ini tuan

sebelum penyakit atau maut merenggut nyawa tuanya, penyakit dan maut

menyentak perjalanan lupa ingat ini

15 Desember 1983

Puisi itu tidak saya kutip lengkap. Senapan untuk menembak kening sunyi, topeng untuk menyembunyikan tangisan, dan maut untuk ingat. Penyandingan untuk menghasilkan metafora tersebut sekaligus digunakan untuk mengkontruksi posisi buruh dan majikan melalui berbagai produk instan yang bisa kita temukan di pasar bersama dengan tembakan dan tangisan. Kata lupa dihadirkan untuk menguatkan pesan puisi sebagai peringatan. Kemampuan indeksikal kode-kode itu berlangsung lebih terperinci ketika dilakukan Wiji langsung pada kualitas kehidupan buruh melalui tiga puisinya yang saya kutip tidak utuh:

“Edan (11)”

sudah dengar cerita mursilah?

edan…!!!!

dia dituduh maling karena mengumpulkan serpihan kaindia sambung-sambung jadi mukena untuk sembahyang

Padahal mukena tak dibawa pulang

padahal mukena dia taroh di tempat kerja

edan…!!!sudah diperas dituduh maling pula

Bandung, 21 Mei 1992

“Seorang Buruh Masuk Toko (8)”

masuk toko

yang pertama kurasa adalah cahaya

yang terang benderang

tak seperti jalan-jalan sempit

di kampungku yang gelapsorot mata para penjaga

dan lampu-lampu yang mengitariku

seperti sengaja hendak menunjukkan

dari mana asalku

aku melihat barang-barang yang dipajang

aku menghitung-hitung

aku menghitung upahku

aku menghitung harga tenagakuaku melihat bayanganku

makin letih

dan terus dihisap“Satu Mimpi Satu Barisan (1)”

di lembang ada kawan sofyan

jualan bakso kini karena dipecat perusahaan

karena mogok karena ingin perbaikan

karena upah ya karena upahdi cimahi ada kawan udin buruh sablon

kemarin kami datang dia bilang

umpama dironsen pasti nampak

isi dadaku ini pasti rusak

karena amoniak ya amoniakdi cigugur ada kawan siti

punya cerita harus lembur sampai pagi

pulang lunglai lemes ngantuk letih

membungkuk 24 jam

ya 24 jamdi majalaya ada kawan eman

buruh pabrik handuk dulu

kini luntang lantung cari kerjaan

bini hamil tiga bulan

kesalahan : karena tak sudi

terus diperah seperti sapidimana-mana ada sofyan ada sodiyah ada bariyah

tak bisa dibungkam kodim

satu mimpi

satu barisan

Bandung, 21 Mei 1992

Pada tiga puisi di atas dilakukan penggeseran indeksikal kode-kode kehidupan buruh di dalam maupun di luar pabrik, dari situasi penghisapan ke arah pesan dan peran buruh: mimpi membuat barisan bersama untuk mengubah penindasan menjadi keseimbangan antara upah dan tenaga yang telah dikeluarkan. Indeksikal kode-kode itu menjadi pengelolaan makna sebagai basis kekuatan kelas buruh. Dan barisan mimpi kekuatan buruh di atas baru berada dalam langkah menghitung keseimbangan pendapatan dan pengeluaran, belum sampai ke tingkat keuntungan buruh dari tenaga yang telah dikeluarkan untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak: harus ngutang untuk berobat maupun membayar kontrakan dari rumah yang tidak layak huni. Pemerintahan Indonesia yang terlalu lemah dalam menciptakan lapangan kerja membuat persaingan dalam lapangan kerja berlangsung tidak berimbang antara kepentingan buruh dan kepentingan kapital. Buruh, dalam kelemahan pemerintahan seperti ini, selalu menjadi korban penindasan di tengah kepentingan pabrik yang bersembunyi untuk mempertahankan keberlanjutan produksi.

Mata-pertama dari buruh seperti yang dilakukan Wiji kemudian menjadi mata yang letih. Mata yang tumbuh sebagai mata yang asing dalam melihat hubungan antara tenaga, yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan produk pabrik, dengan produk pabrik yang telah berada di pasar yang tidak bisa dibeli dengan upahnya sendiri. Perjuangan mereka juga harus berhadapan dengan premanisasi yang dibentuk dalam dunia pabrik maupun premanisasi yang dibentuk pemerintah, seperti yang dihadapi Marsinah. Pengolaan makna-makna internal dalam kehidupan buruh kemudian memberikan dinding-dinding ideologisnya dalam puisi yang tidak saya kutip utuh ini tentang kapitalisme.

“Bukan Kata Baru”

ada kata baru

kapitalis, baru? ah tidak, tidak

sudah lama kita dihisap

bukan kata baru, bukan

kita dibayar murah

sudah lama, sudah lama

sudah lama kita saksikan

buruh mogok dia telpon kodim, pangdam

datang senjata sebataliyon

kita dibungkam

tapi tidak, tidak

dia belum hilang kapitalis

dia terus makan

tetes ya tetes tetes keringat kita

dia terus makan

Tebet 9 Mei 1992

Pengorganisasian Buruh

Wiji Thukul kian tumbuh sebagai organisator buruh melalui puisi. Puisi-puisinya mencapai tataran yang tidak pernah dicapai rata-rata puisi-puisi di Indonesia, yang sebagian berakhir sebagai peristiwa puitik dalam bahasa Indonesia yang kehilangan tubuh-sosialnya. Pengelolaan makna berdasarkan indeks kode-kode sosial terus bergerak menjadi pengorganisasian buruh yang dilakukan dengan sabar dan terperinci. Latar pabrik, kondisi buruh di pabrik, dan realitas buruh sebagai makhluk ekonomi di pasar terekam dengan terperinci dalam puisi-puisi Wiji, tumbuh sebagai lapisan-lapisan puitika sekaligus lapisan politik yang saling berhadap-hadapan sebagai kawan maupun sebagai lawan.

“Sehari Saja Kawan (2)”

Satu kawan bawa tiga kawan

Masing-masing nggandeng lima kawan

Sudah berapa kita punya kawanSatu kawan bawa tiga kawan

Masing-masing bawa lima kawan

Kalau kita satu pabrik bayangkan kawanKalau kita satu hati kawan

Satu tuntutan bersatu suara

Satu pabrik satu kekuatan

Kita tak mimpi kawan!Kalau satu pabrik bersatu hati

Mogok dengan seratus poster

Tiga hari tiga malam

Kenapa tidak kawanKalau satu pabrik satu serikat buruh

Bersatu hati

Mogok bersama sepuluh daerah

Sehari saja kawan

Sehari saja kawanKalau kita yang berjuta-juta

Bersatu hati mogok

Maka kapas tetap terwujud kapas

Karena mesin pintal akan mati

Serupa pelangi pabrik akan lumpuh matiKapitalis pasti kelabakan!!

Puisi yang ditulisnya 12 November 1994 di atas dikutip tidak utuh. Dapat dilihat bahwa bait-baitnya sama sekali tidak menggunakan istilah buruh sebagai posisi politis. Indeks kehidupan buruh maka menjadi lebih kuat; ia mengkonstruksi tubuh-biografis buruh, menjadi perhitungan jumlah kekuatan, lalu menjadi kekuatan massa untuk menggoyahkan posisi pemilik modal. Tak perlu teriakan lawan, terjang, bongkar atau serbu. Semua jargon-jargon kosong dihindari. Pesan dibangkitkan dari bawah, dari tempat berpijak, dari kondisi subjektif buruh untuk mendapatkan objektifitas kondisi yang mau dilawan, bukan dari luar. Kekuatan buruh dibangun melalui kenangan internal buruh, bukan realitas eksternal di luar buruh. Kenangan biografis yang dialami buruh itu mendapatkan penggalian yang intens untuk menjadi kekuatan sosial.

Pola puitika seperti di atas dilakukan Wiji dalam banyak puisinya, dan menjadi terkenal lewat puisinya yang berjudul “Peringatan”, yang banyak digunakan dalam demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan banyak kelompok hingga sekarang ini: hanya satu kata: lawan! Namun seruan itu kehilangan kekuatan internalnya ketika dilepaskan dari indeks kode yang dibuat Wiji dalam puisinya ini: jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa…

Permainan Peran dalam Budaya Bisu

Budaya bisu yang menjadi isu utama dalam pikiran-pikiran kritis pada masa Orde Baru merupakan landasan yang melatari keyakinan politik Wiji Thukul dalam penulisan puisi-puisinya (lihat R. von der Borch: “Puisi Wiji Thukul Wijaya”, majalah Tanah Air no. 5, Amsterdam, Desember 1990). Wacana tentang budaya bisu banyak mengacu pada pemikiran Paulo Freire di sekitar pendidikan sebagai pembebasan. Wiji merupakan bagian dari produk budaya bisu pemerintahan Orde Baru yang berusaha keluar, mencari bentuk dan strategi untuk melawannya. Ia berhadapan dengan teater politik yang ditopang oleh sejarah sebagai topeng, yang digunakan hampir sepanjang kekuasaan Suharto, di antara politik eksternal yang bermain dan pengelolaan makna yang rumit dalam berbagai produksi simbol sejarah dan kebudayaan kita yang beragam. Media massa yang kian kerajingan sensasi ikut membuat budaya bisu itu keruh, penuh lubang sehingga siapa pun memiliki kemungkinan terperosok ke dalamnya. Lubang-lubang politik itu bisa menyamar bersama kemungkinan untuk memperlakukan setiap gerakan politik sebagai lantai perangkapnya.

Budaya bisu itu mendapatkan sarang persembunyian sekaligus kekuatannya ketika bermain dalam bahasa Indonesia yang bukan bahasa ibu, melainkan bahasa politik yang rentan untuk menjaga kenangan. Budaya itu tertanam dalam tubuh kita, 30 tahun pemerintahan Suharto, melalui penguasaan makna dalam berbagai lembaga sosial-politik. Berbagai dampak dan reproduksinya bisa terus berlangsung sebagai epidemi yang bentuknya tidak terduga kecuali jika pemerintahan baru setelah Suharto, setiap menurunkan kebijakan baru, melakukan semacam workshop terlebih dahulu kepada rakyat agar rakyat bisa memahami kebijakan melalui perspektif dan realitas yang dialami rakyat sendiri, alih-alih mendoktrin rakyat untuk kepentingan status quo.

Saya akan mengemukakan sebuah pengalaman dalam sebuah diskusi di sebuah kampus, di sebuah kota. Sebelum diskusi dilakukan, suasana diskusi riuh oleh suara mahasiswa yang ngobrol. Tubuh mereka sama sekali tidak siap bahwa yang mereka hadiri adalah sebuah diskusi. Suasana seperti ini beberapa kali saya temukan, setelah reformasi berlangsung hampir 10 tahun, di berbagai kampus. Saya mulai melemparkan pertanyaan ke mahasiswa:

“Apa saja unsur yang menandai seseorang telah dewasa?”

Mereka menjawab: “Usia.”

“Apa lagi?”

“Menstruasi, tingkat pendidikan…”

Mereka kesulitan untuk mengaitkan kedewasaan dengan nilai-nilai yang dialami berdasarkan pengalaman sendiri; kesulitan mengambil tanggung-jawab sendiri atas nilai-nilai yang diyakininya. Metamorfosis budaya bisu membuat mereka kehilangan “mata sejarah” walau berada dalam lingkungan akademis. Puisi-puisi Wiji Thukul telah memberikan mata sejarah itu untuk melawan budaya bisu. Mata sejarah itu dari tubuh-biografis Wiji sebagai buruh yang menopang kepenyairannya. Sementara bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, dalam konteks budaya bisu, kian menjadi bahasa yang tidak bisa merekam kenangan dari tubuh-yang-mengalami ke tubuh-yang-mewacanakan. Jika menulis merupakan jalan utama agar bahasa Indonesia bisa mendapatkan tubuh-sosialnya, puisi Indonesia yang umumnya menggunakan bahasa Indonesia tidak lepas dari persoalan bagaimana puisi dialami sebagai tubuh-sosial alih-alih tubuh-kata.

Dalam kepenyairannya yang berdampingan dengan aktivitas politiknya sebagai buruh, Wiji Thukul semakin sibuk memberikan lokakarya puisi maupun teater di kampung-kampung atau untuk kalangan buruh. Ia kemudian tumbuh sebagai aktivis dalam lingkungan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Penderitaan luar-dalam dialami Wiji sebagai buruh harian dan sebagai aktivis, antara lain mata kanannya cedera, dibenturkan aparat ke badan mobil dalam aksi protes buruh PT Sritex di Solo pada 1995; aparat yang sebenarnya juga merupakan aktor yang sama-sama telah dimiskinkan, mental maupun sosial, oleh struktur kekuasaan yang menguasai makna.

Dalam personifikasi yang terbalik, misalnya atas Wiji atau penyair mana pun, apa yang terjadi ketika puisi yang ditulisnya mengambil posisi terbalik sebagai aparat, majikan atau penguasa, bukan sebagai kelas tertindas? Posisi terbalik dalam permainan dan penajaman peran untuk melawan budaya bisu? Tentu permainan itu tidak bisa dengan mudah diperankan melalui mata-pertama (seperti pada puisi-puisi Wiji) maupun melalui mata-kedua (seperti puisi Amarzan, Rendra maupun Wowok). Pembalikan peran itu harus berhadapan dengan dramaturgi budaya bisu yang telah melokalisasi setiap peran untuk tetap berada dalam kotaknya masing-masing. Dramaturgi budaya bisu yang demikian mampu menghasilkan ilusi untuk mendorong masing-masing peran untuk melakukan perlawanan tanpa pernah mencapai kondisi subjektifnya dalam realitas sosial-politik objektif harus dilawan.

Film The Act of Killing melakukan pembalikan peran berlapis-lapis antara pelaku yang pernah membantai korban yang dianggap komunis di Medan dalam peristiwa 65. Masing-masing pelaku memerankan diri sebagai pembantai sekaligus sebagai yang dibantai. Pembalikan dan pelapisan peran ini dilengkapi dengan kostum maupun make-up yang saling terbalik, membawa efek bagai cermin yang diberikan realitas yang masih kita hadapi hingga kini. Cermin itu melanjutkan budaya bisu melalui industri budaya pop dalam bentuk tarian pop dengan latar keindahan pemandangan alam yang sering kita saksikan dalam siaran TV masa kini. Film dari dramaturgi budaya bisu ini memperlihatkan berbagai aktor sosial-politik, preman maupun kalangan agama, yang sosoknya dibebaskan dari budaya bisu yang membungkusnya. Pembebasan itu membuat kita bisa melihat tangisan dan kemuakan dari pelaku utama pembantaian, Anwar Congo, yang tergabung dalam Pemuda Pancasila. Tokoh ini (dengan jas mewah yang membungkus tubuhnya), muntah-muntah di akhir film ketika dia ditempatkan kembali di sebuah tempat di mana pembantaian pernah dilakukan. Majalah Tempo membuat laporan khusus mengenai film ini, 1 Oktober 2011: Pengakuan Algojo 1965.

The Act of Killing berhasil menghadirkan budaya bisu di mana realitas telah dikonstruksi sebagai “cermin dalam cermin”, yang membuat mata-sejarah (seperti pada puisi-puisi Wiji) tidak sampai pada fungsinya untuk melawan. Film itu menggunakan psikoanalisis sejarah untuk membongkar budaya bisu. Konstruksi “cermin dalam cermin” yang memainkan bayangan dengan bayangan merupakan dramaturgi yang memainkan ruang makna melalui budaya bisu; menenggelamkan kemampuan mata-sejarah untuk mengurai setiap peran antara bayangan dengan posisi cahaya dan sosok yang dikenai cahaya. Joshua Oppenheimer, yang menyutradai film itu, bisa mengurainya karena dia bukan produk dari budaya bisu itu. Ia tidak memperlakukan film dari mata-pertama maupun mata-kedua, tetapi dari mata-ketiga yang berada di luar. Mata-ketiga itu memiliki jarak untuk memainkan skala makna dari mata-pertama dan mata-kedua yang berada dalam budaya bisu itu.

Sementara itu, Wiji tetap setia dalam posisi tubuh-biografisnya sebagai mata-pertama. Dalam gerakannya sebagai aktivis, Wiji mengesankan (seolah-olah) bisa keluar dari budaya bisu itu untuk kemudian melawannya. Bicaranya kian lancar, kadang terkesan seperti mesin. Kecadelannya kian menghilang, seakan-akan kecadelan sebelumnya merupakan psikologi budaya bisu yang telah mereduksi tubuhnya.

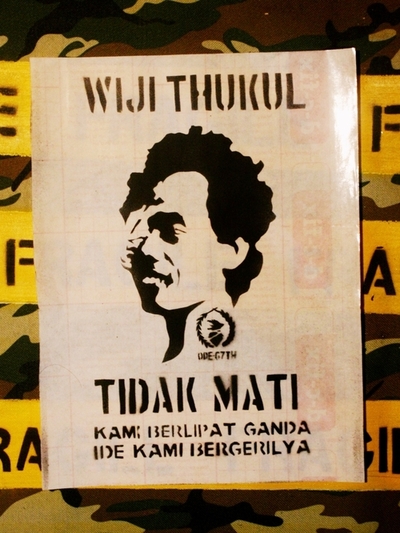

Hilangnya Wiji Thukul Menjelang Jatuhnya Suharto

Widji Thukul lahir di Sorogenen, Solo, 26 Agustus 1963. Puisi-puisinya yang pernah terbit dalam kumpulan: Puisi Pelo, Darman Dan Lain-lain, Mencari Tanah Lapang, Aku Ingin Menjadi Peluru (diterbitkan Indonesiatera). Ruang gerak kepenyairan Wiji tumbuh meluas. Pada 1989 ia diundang baca puisi di Kedubes Jerman di Jakarta oleh Goethe Institut; pada 1991 ia tampil dalam acara ngamen puisi pada Pasar Malam Puisi di Erasmus Huis, Pusat Kebudayaan Belanda, Jakarta; pada 1991 ia memperoleh Wertheim Encourage Award yang diberikan Wertheim Stichting, Belanda. Saya tidak tahu persis apa yang dipikirkan Wiji berhadapan dengan perkembangan baru itu. Wiji yang pernah saya kenal cenderung menolak undangan yang berbau legitimasi dari lembaga suprastruktur. Mungkin baginya ini merupakan pencapaian politik untuk mendapatkan perhatian internasional dari gerakan yang dilakukannya. Peristiwa-peristiwa itu menandai bahwa lembaga-lembaga internasional mulai mencium gerakan politik dalam kepenyairannya.

Sebelum itu, Wiji mulai dikenal di luar lingkungan Solo setelah membacakan puisi-puisinya dalam Pertemuan Penyair Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada September 1987. Ia datang bukan sebagai penyair yang diundang dalam forum ini. Puisinya dibacakan sebagai peristiwa ngamen, saat itu saya ikut menontonnya bersama Halim HD yang mendampingi Wiji. Ia membacakan puisi yang tercetak dalam selebaran stensilan dan sablon yang diberi judul: “Sastra Ngamen – Sastra Gugat”. Selebaran itu mengawali pelabelan terhadap kepenyairannya sebagai sebuah genre sastra. Pelabelan itu, juga kehadiran Wiji untuk mengamen membacakan puisinya di tengah forum tersebut, waktunya berdekatan dengan munculnya puisi Wiji tentang puisi ngamen yang ditulisnya 7 Juli 1987, hampir dua bulan sebelum acara forum pertemuan itu berlangsung:

Inilah puisi jalanan, puisi ngamen,

puisi yang tidak butuh legitimasi

dari dewan kesenian

Puisi itu menjadi kredo kepenyairannnya dan dibacakan di TIM yang pada masanya merupakan stereotip lembaga suprastruktur sastra. Selain itu, Wiji juga memiliki kredo yang ditujukan pada kepenyairannya sendiri dalam puisi yang ditulisnya 6 Maret 1986, jauh sebelum puisi tentang ngamen itu ditulis: Apa yang berharga dari puisiku, kalau adikku tak berangkat sekolah karena belum membayar SPP, apa yang berharga dari puisiku. Ia memang hampir selalu memulai puisinya dari aku-internal untuk menyampaikan pesan ke seluruh-aku-eksternal, pola yang membuat puisinya mendapatkan topangan tubuh-biografis tanpa mengandung risiko untuk menjadi slogan kosong. Kadang puisinya membujuk halus untuk melakukan sindiran tajam terhadap dunia kepenyairan maupun ajakan untuk melakukan penyadaran, seperti pada puisi “Biarkanlah Jiwamu Berlibur Hei Penyair”:

biarkanlah jiwamu berlibur hei penyair!

lupakanlah hirukpikuk dunia pendidikan

lupakanlah jumlah spanduk universitas swasta

yang ditawarkan tahun ajaran baru ini

lupakanlah barisan penganggur yang berbaris lulus dari bangku SMA

ya tinggalkan sementara waktu dunia lakon kita ini.

baharui kembali Cinta di hati

Mei 1985

Atau pada puisinya, “Istirahatlah Kata-kata”, yang ditulisnya pada 12 Agustus 1988:

istirahatlah kata-kata

jangan menyembur-nyembur

orang-orang bisu

kembalilah ke dalam rahim

segala tangis dan kebusukan

dalam sunyi yang mengiris

tempat orang-orang mengingkari

menahan ucapannya sendiri.

“Bahasa cacat” yang sebelumnya menjadi tubuh-puisinya kian menghilang. Bahasa Indonesia yang digunakan Wiji kian lancar dan formal. Sama dengan cara berbicara Wiji yang kian lancar, seperti tumpah dari sebuah mesin perekam. Posisi kepenyairan Wiji juga dibuat paralel melalui sikapnya terhadap kalangan intelektual yang diwakili dengan metafora buku dalam puisi yang saya kutip tidak lengkap di bawah ini. Puisi tersebut sebenarnya lebih melihat buku sebagai produk pabrik, sama dengan produk-produk lainnya, dibandingkan dengan buku sebagai modal intelektual:

“Meditasi Membaca Buku”

Buku membuat aku jadi pribadi sendiri

Aku terpisah dari orang-orang

Yang bekerja membangun dunia

Dengan pukul palu peluh dan tenaga

Aku merasa lebih mulia

Karena memiliki pengetahuan dan

mampu membeli

Wiji Thukul menjadi pelarian setelah meledaknya peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa ini dikenal juga sebagai Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli), atau Peristiwa Sabtu Kelabu (karena terjadi pada hari Sabtu). Penyingkatan nama (kudatuli) merupakan produk khas pengelolaan makna yang biasa dilakukan dalam politik bahasa Orde Baru, di mana pemegang kekuasaan bisa membuat metafora untuk mendislokasi makna peristiwa politik yang mereka ciptakan. Peristiwa 27 Juli terjadi dua tahun menjelang Reformasi tahun 1998, dilatari konflik dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang pecah menjadi dua kelompok antara mereka yang mendukung Megawati Soekarnoputri (kemudian menjadi Wakil dan Presiden RI setelah Suharto longsor) dan mereka yang mendukung Soerjadi sebagai Ketua Umum versi Kongres PDI di Medan (yang dianggap sebagai hasil rekayasa Suharto). Kantor DPP PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, yang dikuasai kelompok pendukung Megawati diserbu massa pendukung Soerjadi yang dibantu aparat kepolisian dan TNI, pada 27 Juli 1996. Serbuan itu berubah menjadi kerusuhan yang meluas ke Jalan Salemba dan Kramat Raya. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebutkan lima orang meninggal dunia, 149 orang (sipil maupun aparat) luka-luka, dan 136 orang ditahan dalam kerusuhan itu.

Laporan Akhir Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut, sebelum peristiwa penyerbuan dilakukan, terjadi pertemuan pada 24 Juli 1996 di Kodam Jaya. Pertemuan tersebut dipimpin Kasdam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono (kemudian menjadi Presiden RI setelah Megawati) dan dihadiri Brigjen Zacky Anwar Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar. Dalam rapat itu, Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan penyerbuan oleh Kodam Jaya untuk mengambil alih kantor DPP PDI. Setelah kerusuhan terjadi, pemerintah Orde Baru menuduh aktivis PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai penggerak kerusuhan, di mana Wiji Thukul termasuk di antaranya. Pemerintah kemudian memburu dan menjebloskan para aktivis PRD, termasuk Budiman Sudjatmiko. Tempo Interaktif, edisi 23, 01 – 10 Agustus 1996, membuat garis waktu terjadinya peristiwa ini.

Sebagai buronan, Wiji berpindah-pindah tempat persembunyian hingga ke Kalimantan. Salah satu puisinya tak berjudul, menyuarakan tema pelarian dalam kutipan puisi yang tidak utuh ini:

aku diburu pemerintahku sendiri

layaknya aku ini penderita penyakit berbahayaaku sekarang terlentang

di belakang bak truk

yang melaju kencang

berbantal tas

dan punggung tangankuhisap dalam-dalam

segarnya udara malam

langit amat jernih

oleh jutaan bintangsungguh

baru malam ini

begitu merdeka paru-parukuwalau penguasa hendak mengeruhkan

tapi siapa mampu mengusik

ketenangan bintang-bintang?

Wiji kemudian tidak pernah ditemukan lagi. Banyak yang menduga hilangnya Wiji merupakan bagian laten dari modus politik militer yang sering dilakukan pemerintahan Suharto: menculik atau menghilangkan nyawa lawan-lawannya. KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menyusun kronologi hilangnya Wiji Thukul dalam tabel di bawah ini:

KRONOLOGI HILANGNYA WIJI THUKUL

| Desember 1997 | Sempat bertemu dengan ketua KTTLV cab. Jakarta yang berkewarganegaraan Belanda. |

| 25-27 Desember 1997 | Bertemu dengan istrinya bersama kedua anaknya di Kaliurang, Yogyakarta . Istrinya sempat diantar Thukul ke Stasiun Tugu kembali ke Solo. Saat itu Tukul itu hanya bicara: “Wis kono gek bali lan ati-ati karo anakmu.” (“Sudah kamu cepat pulang dan hati-hati dengan anakmu.”) |

| Februari 1998 | Bertemu dengan seorang seniman di kota Magelang. |

| 19 Februari 1998 | Berhubungan melalui telepon. Ini adalah komunikasi terakhir dengan Thukul |

| Sekitar Maret – April 1998 | Bertemu dengan Staf Komunitas Utan Kayu di Kantor ISAI Jakarta. |

| Sekitar Maret – April 1998 | Sempat makan bakso bersama-sama di sekitar by-pass, Jalan Pemuda Jakarta. |

Sumber: http://www.kontras.org/index.php?hal=siaran_pers&id=148

Awal 2014, dalam sebuah pertemuan Sastra Asia Tenggara di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, saya sempat melihat sebuah kelompok band tampil mengisi acara. Saya agak terkejut, samar-samar saya seperti melihat sosok Wiji Thukul sedang memetik gitar. Ternyata pemain gitar itu adalah anak Wiji Thukul, tampil dengan vokalis yang juga putri Wiji Thukul. Anak-anak Wiji telah tumbuh dewasa dan menjadi bagian dari sub-kultur urban sambil tetap menyuarakan puisi-puisi protes dalam kelompok musik mereka. Akhir tulisan ini saya tutup dengan puisi Wiji yang memperlihatkan persenyawaannya yang kian dekat terhadap kata peluru:

“Aku Masih Utuh dan Kata-Kata Belum Binasa”

Aku bukan artis pembuat berita

Tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasaPuisiku bukan puisi

Tapi kata-kata gelap

Yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan

Ia tak mati-mati, meski bola mataku diganti

Ia tak mati-mati, meski bercerai dengan rumah

Ditusuk-tusuk sepi, ia tak mati-mati

telah kubayar yang dia minta

umur-tenaga-lukaKata-kata itu selalu menagih

Padaku ia selalu berkata, kau masih hidupAku memang masih utuh

dan kata-kata belum binasa

Untuk mempertahankan kenangan saya kepadanya, saya kemudian lebih memilih panggilan Wiji (biji) dalam tulisan ini, daripada Thukul (tumbuh). Seolah-olah saya tidak bisa menerima tumbuhnya Wiji (baca: hilangnya Wiji) untuk melengkapi dramaturgi dari teater politik yang berlangsung dalam Reformasi 1998, antara peristiwa matinya buruh Marsinah, konflik dalam tubuh PDI, Peristiwa Kudatuli, dan hilangnya Wiji Thukul sebagai puncak tragedinya. Dramaturgi dari dan masih dalam lingkungan budaya bisu itu. Tampaknya, untuk menembus ruang makna dari pembisuan itu harus menggunakan semacam kegilaan semiotik.[2]

_______

[1] Ya sudah, tidak apa-apa. Sekali-sekali bikin lurah bingung.

[2] Terima kasih banyak untuk pengelola situs wiji-thukul.blogspot.de. Sebagian besar puisi Wiji Thukul yang saya kutip dalam tulisan ini berasal dari situs web tersebut.