Soedjatmoko (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Roeslan Abdoelgani. Oktober 1966. National Archief: Fotocollectie Anefo

DALAM The Destruction of Reason (Penghancuran Akal Budi, 1952), sebuah karya polemik tentang filsafat dan pemikiran sosial Eropa modern, György Lukács melucuti eksistensialisme. Filsuf Marxis Hungaria itu mendudukkan Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, dan Albert Camus di barisan penganut “irasionalisme” dan “subjektivisme parasitik”. Ia melacak akar sosial dan intelektual filsafat ini sampai ke krisis pemikiran borjuis Eropa akhir abad ke-19, ketika imperialisme dan kegagalan demokrasi liberal meruntuhkan keyakinan pada rasionalitas kolektif. [1] Bagi Lukács, seorang bekas Menteri Kebudayaan di pemerintahan revolusioner Béla Kun yang berlangsung singkat, eksistensialisme semata mengalihkan perhatian kaum intelektual dari kontradiksi material ke jurang solipsisme, menceraikan mereka dari cita-cita perjuangan kelas, dan pada akhirnya menjadi tunggangan politik reaksioner.[2] Bergabungnya Heidegger ke partai Nazi adalah contoh yang paling telanjang.

Destruction adalah salah satu simpul dalam tradisi kritik ideologi Marxis, yang meliputi pembongkaran idealisme Jerman oleh Marx dan Engels hingga kritik Lenin atas positivisme Mach dalam Materialism and Empirio-Criticism (1908). Eksistensialisme, dalam bingkai kritik tersebut, adalah gejala pembusukan ideologi borjuis. Namun, beberapa tahun setelah penerbitan Destruction muncul upaya-upaya mengawinkan Marxisme dan eksistensialisme—misalnya oleh Sartre dalam Critique of Dialectical Reason (1960), Marxisme fenomenologis Merleau-Ponty, dan kritik Marxis-humanis Ágnes Heller atas Stalinisme. Namun, bagi Lukács, jurang itu sudah terlampau dalam; upaya mendamaikan keduanya akan berakhir sia-sia.

Di luar belahan dunia Barat, penerimaan atas karya-karya eksistensialis punya riwayatnya sendiri. Ia muncul sebagai respons intelektual atas penjajahan dan pencarian identitas nasional ketika proses dekolonisasi bergulir. Frantz Fanon, yang salah satu bukunya diberi kata pengantar oleh Sartre, adalah contoh paling mahsyur dari Martinique dan Aljazair. Di Vietnam, profesor sastra dan filsafat lulusan Louvain Nguyễn Văn Trung memperdebatkan potensi revolusionernya.[3] Di Mesir, eksistensialisme berkembang dari studi-studi Heidegger oleh eks-diplomat Abd al-Rahman Badawi menuju iltizām (sastra berkomitmen sosial) yang diusung jurnal al-Adab.[4] Keduanya berumur pendek: strukturalisme Prancis menggusurnya dari salon-salon intelektual Vietnam pada 1960-an, sementara kekalahan negara-negara Arab dalam Perang Enam Hari (1967) melenyapkan pamornya di Mesir. “Setelah berhembus bak angin segar,” tulis biografer Mazhab Frankfurt Martin Jay tentang iklim intelektual Eropa Barat pada 1973, “eksistensialisme kini turun derajatnya menjadi omong kosong klise yang menyedihkan.”[5] Dalam kacamata Lukács, contoh-contoh ini hanya menegaskan watak labil (protean) eksistensialisme.

Di Indonesia, pertentangan eksistensialisme versus Marxisme terjadi sekitar 1940-an hingga 1960-an dengan latar belakang Perang Dingin yang meluber ke arena kebudayaan.[6] Benturan ini melibatkan Lekra yang mengambil inspirasi dari realisme sosialis Soviet dan Tiongkok, vis à vis nama-nama seperti Soedjatmoko, Mochtar Lubis, Goenawan Mohamad, Arief Budiman, dan sejumlah intelektual lain yang terkoneksi dengan Congress for Cultural Freedom (CCF). Berkantor di Paris, CCF beroperasi pada 1949-1966 dengan dukungan CIA—fakta yang kelak mengejutkan banyak seniman dan sastrawan yang terlibat—dan mengemban misi menggembosi gerakan-gerakan kebudayaan populer yang dimotori kaum kiri. Dalam tujuan tersebut, eksistensialisme menjadi bahasa yang pas dengan agenda liberal CCF, mengikuti sensibilitas Amerika dan Eropa Barat yang mengusung nilai-nilai humanisme “universal” versus materialisme Marxis.

Ini bukan kebetulan. Karl Jaspers—filsuf eksistensialis dan suporter awal pemerintahan konservatif Konrad Adenauer di Jerman Barat—menjabat Ketua Kehormatan (Honorary President) CCF.[7] “Tak ada kebebasan politik tanpa purifikasi jiwa,” tulisnya dalam The Question of German Guilt (Soal Dosa Jerman, 1946), buku tipis berisi kumpulan kuliah Jaspers yang mengimbau agar masyarakat Jerman merefleksikan peran mereka pada zaman Nazi sebagai prasyarat merawat demokrasi.[8] Penitikberatan Jaspers pada tanggung jawab moral dan kewaspadaan terhadap totalitarianisme selaras dengan proyek CCF: membendung politik konfrontasi kelas kaum Marxis. Anasir itu pun tercermin dalam The Question; buku ini nyaris tak membahas peran kapitalis industri dan militerisme di balik kebangkitan fasisme yang hampir mendeportasi penulis dan istrinya ke kamp konsentrasi.

Tapi bahkan beberapa tahun sebelum berdirinya CCF, Sartre dan Camus sudah punya kaki di Indonesia. Pengaruhnya dikenal lebih mengemuka di kalangan sastra, khususnya di sebagian lingkar “Angkatan ’45” yang lahir dari bara revolusi.[9] Keith Foulcher mencatat karya pengantar pertama tentang eksistensialisme hadir lewat esai karya dramawan Belanda Jan Lemaire Jr., “Jang Absur”, di majalah Zenith, April 1954. Edisi Zenith bulan berikutnya memuat terjemahan H. B. Jassin atas “Responsabilité de l’écrivain” (Tanggungjawab Pengarang). Esai Sartre tentang kewajiban moral penulis menghadapi fasisme itu aslinya terbit pada 1946, sebelum ia menjadi pembela komunisme Soviet.[10] Namun, di balik semua antusiasme menyambut impor terbesar kebudayaan Prancis zaman itu, yang menonjol adalah pesimisme dan melankolia. Karya-karya penulis Gelanggang seperti Sitor Situmorang dan Iwan Simatupang dinilai terlalu asyik dengan tema-tema absurditas dan—meminjam istilah Foulcher—“ketakbermaknaan eksistensi” yang mencerminkan kekecewaan mereka terhadap kondisi sosial dan politik Indonesia tak lama setelah revolusi berakhir.[11]

Para pengagum Camus pun saling serang dengan kaum kiri. Dalam Simposium Sastra 1953, Asrul Sani—penulis, sutradara, dan penyusun “Surat Kepercayaan Gelanggang”—mencemooh intelektual Lekra Boejoeng Saleh sebagai pembeo Lukács dan “penganut paham dialektis-materialistis fanatik” yang menempatkan karya sastra dalam kotak-kotak “feodal” dan “borjuis” tanpa ukuran jelas.[12] Boejoeng membalas setahun kemudian. Pesimisme dan sinisisme, tulisnya, muncul di kalangan terpelajar yang “sebagian daripadanya mengimpor tanpa lisensi Camusianisme ke Indonesia”.[13] Kritik atas pesimisme itu tak hanya muncul dari kubu kiri, tapi juga dari sekutu Gelanggang seperti Soedjatmoko, yang saat itu menjabat redaktur Siasat. Dalam ulasan pementasan teater Sitor Situmorang bertajuk “Djalan Mutiara” (1953), ia mengkritik tendensi penulisnya yang terus berkubang dalam keputusasaan. Menurut Soedjatmoko, runtuhnya jaminan kepastian di Eropa zaman perang dan setelahnya—yang melatari kemunculan dan popularitas eksistensialisme Prancis—kurang relevan bagi Indonesia yang masih belia, optimis, dan sibuk membangun.[14]

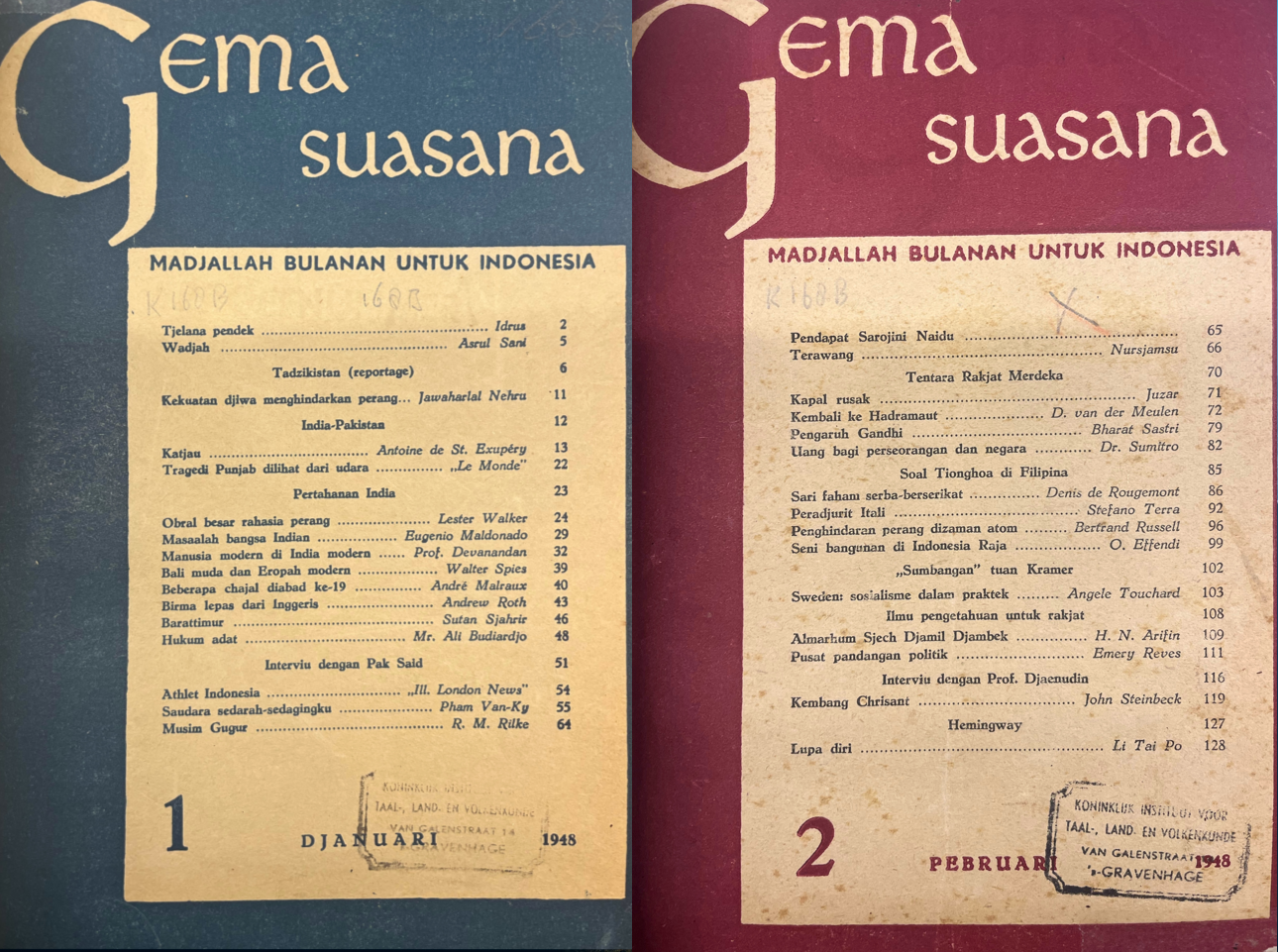

Beberapa tahun sebelum Simposium, Asrul Sani menyunting Gema Suasana yang ia dirikan bersama Rivai Apin dan Chairil Anwar. Jurnal kebudayaan ini diterbitkan oleh yayasan Belanda-Indonesia Stichting Opbouw, yang pada 1951 berganti nama menjadi Yayasan Pembangunan dengan susunan kepengurusan baru. Soedjatmoko menjabat salah satu direktur.[15] Pada Februari 1948, Gema Suasana mengambil posisi sebagai penjunjung “humanisme universil”, berangkat dari tulisan penyair-aktivis India Sarojini Naidu yang mengecam nasionalisme sebagai “suatu tanda dari suatu penyakit”.[16] Keputusan editorial untuk menerbitkan Sarojini Naidu di edisi kedua segera memancing amarah kritikus sastra Gelanggang H. B. Jassin. Baginya, “humanisme universil” adalah retorika Belanda untuk meredam semangat revolusi. Di tengah perang kolonial Belanda yang masih berlangsung, itu sama saja dengan bunuh diri.[17]

Gema Suasana, Januari & Februari 1948. Universitaire Bibliotheken Leiden. KITLV3, M1990128mf

Bukan berarti spirit “humanisme universil” Gema Suasana tak punya batas. Manifesto kaum bohemian Gelanggang, “Surat Kepercayaan Gelanggang” (1950), memang mengandung pretensi apolitis-kosmopolitan dengan mendaku diri “ahli waris kebudayaan dunia”. Namun, seleksi tulisan Gema Suasana memperlihatkan pilihan politik yang berkiblat pada sentimen “anti-totaliterisme” yang berkembang di Amerika Utara dan Eropa Barat. Esai-esai yang diterbitkan adalah fragmen dari karya-karya intelektual kiri non-komunis seperti George Orwell,[18] intelektual liberal pra-Perang Dunia II seperti Benedetto Croce (yang sempat mendukung Mussolini),[19] filsuf personalis Denis de Rougemont,[20] serta para pengarang eks-komunis seperti Arthur Koestler[21] dan James Burnham[22]—banyak di antaranya kelak berafiliasi dengan CCF. Sebaliknya, Gema Suasana tak pernah menerbitkan kesusastraan Soviet—yang beberapa pengarangnya mulai disambut pembaca dunia sejak kemenangan Pasukan Merah di Berlin—kecuali pembangkang dan pemikir Rusia dari zaman pra-revolusi seperti Nikolai Berdjaev.[23] Dari dalam negeri, Asrul Sani dan kawan-kawan menerbitkan penggalan karya-karya sejumlah pemikir utama Partai Sosialis Indonesia (PSI) seperti Sutan Sjahrir[24], Sumitro Djojohadikusumo,[25] Sutan Takdir Alisjahbana,[26] dan Mohamad Hatta[27]—yang bukan PSI tetapi dihormati kalangan partai sebagai mentor politik.

Tapi Gema suasana berumur pendek. Foulcher mencatat para redakturnya dihantui dilema moral karena bekerjasama dengan yayasan patungan Belanda. Setelah Gema suasana tutup usia, Asrul Sani dan kawan-kawan pun hijrah ke Siasat, terbitan berkala yang didirikan Soedjatmoko dan Rosihan Anwar, dua pengikut Sjahrir selama pendudukan Jepang yang baru resmi bergabung dengan PSI pada 1955.[28]

Selama 1950-an PSI menjadi rumah politik bagi banyak penghuni Gelanggang lewat jejaring media massa seperti Siasat, Konfrontasi, Pedoman, dan salon intelektual Konfrontasi Studieclub. Beberapa tokoh di sekitar Gelanggang bahkan menjadi anggota partai.[29] Sepanjang hayatnya (1948-1960), partai yang lahir dari perpecahan Partai Sosialis (PS) pada 1948 ini berusaha menciptakan identitas sosialisme demokratik yang berbeda dari sosialisme revolusioner PKI, yang juga terkonsolidasi melalui PS setelah bergerak di bawah tanah sejak kegagalan pemberontakan 1926. Upaya membangun ciri sosialisme demokratik ini akhirnya memerlukan penyingkiran Marxisme dari azas partai, tetapi tak sepenuhnya berhasil berkat intervensi tokoh-tokoh faksi kiri PSI seperti Djohan Sjahroezah.[30] Kompromi pun dicapai dalam Kongres Februari 1952: Marxisme menjadi sandaran analitik, bukan lagi landasan partai.

Pada 1950-an, PSI menjadi titik temu berbagai macam gagasan: Marxisme non-Soviet (dari Eduard Bernstein sampai sosialisme pasar Yugoslavia), Fabianisme Inggris, teori modernisasi Amerika, lebensphilosophie Jerman dan Prancis, hingga liberalisme aristokratik a la Jacob Burckhardt, Johan Huizinga, dan Ortéga y Gasset. Karya-karya ketiga pemikir terakhir memiliki pengaruh kuat di kancah intelektual Barat menjelang Perang Dunia II hingga beberapa tahun setelahnya. Dengan penekanan yang berbeda-beda, tulisan-tulisan mereka kerap dibaca sebagai alarm bahaya politik massa, kemerosotan moral dan daya pikir khalayak, sekaligus seruan agar kaum intelektual mengambil peranan lebih besar sebagai juru selamat masyarakat.[31] Melalui lensa Burckhardt, Huizinga, dan terutama Gasset inilah para intelektual PSI sepertinya melihat kedudukan dan peran sosial mereka dalam masyarakat Indonesia sejak 1945, yakni sebagai minoritas rasional yang berhadap-hadapan dengan “manusia massa”.[32]

Pedoman moral-spiritual

Lebih awal dari temuan Foulcher, pengantar eksistensialisme di Indonesia dalam bentuknya yang sistematis dimuat di beberapa publikasi yang dijalankan orang-orang di sekitar Sjahrir. Panggung utamanya adalah Het Inzicht (Wawasan), majalah pemerintah yang diterbitkan sejak 1946 untuk menandingi organ propaganda Belanda Het Uitzicht (Pandangan). Selang beberapa edisi, Perdana Menteri Sjahrir memerintahkan Soedjatmoko dan Soedarpo Sastrosatomo—yang sebelumnya bekerja di Kementerian Penerangan di bawah Amir Sjarifuddin—untuk mengambil alih kepemimpinan Inzicht karena majalah itu dinilainya “terlalu lunak kepada Belanda”.[33] Soedjatmoko menjabat pemimpin redaksi hingga Januari 1947. Setelahnya ia bergabung dengan dewan redaktur Siasat, dan beberapa pekan kemudian terbang ke New York sebagai anggota delegasi Indonesia di PBB. Soedarpo, yang kelak banting setir dari jurnalis ke pebisnis yang luar biasa sukses, bertahan di Inzicht sampai majalah ini gulung tikar pada Mei 1947.

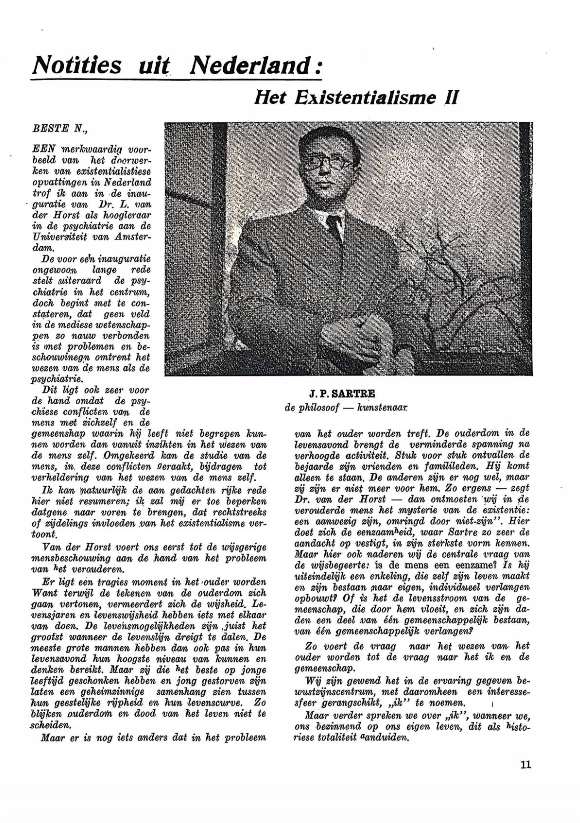

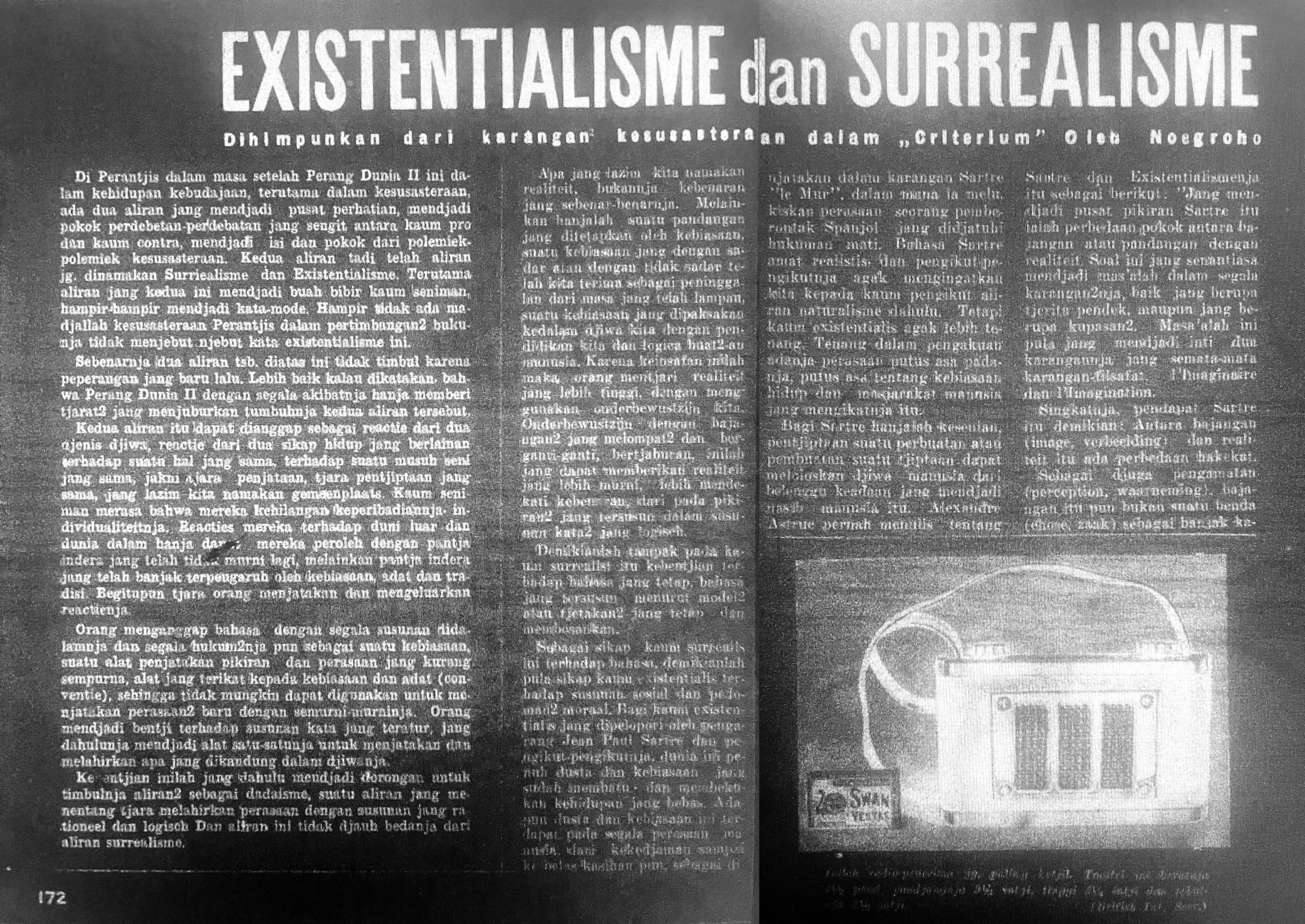

Antara Februari dan Maret 1947, Inzicht memuat tiga artikel berseri berjudul “Notities uit Nederland: Existentialisme” (Catatan dari Belanda: Eksistensialisme). Ketiganya ditulis dalam bentuk surat berisi pengantar ringkas tentang penerimaan filsafat eksistensialis di berbagai koran dan universitas Belanda. Beberapa bagian artikel memetakan dua percabangan besar eksistensialisme (Heidegger/Jaspers vs Sartre/Camus), penerapan pada psikiatri dan seni, serta implikasinya dalam kritik sastra dan studi-studi humaniora. Ketiga tulisan Inzicht ditandatangani oleh “D. v. D.” yang kemungkinan besar adalah koresponden Belanda. Tiga bulan kemudian, edisi pamungkas majalah Pembangoenan yang dipimpin Sutan Takdir Alisjahbana memuat artikel penulis bernama Noegroho dengan tema dan judul yang lebih spesifik, “Existensialisme dan Surrealisme”—kali ini dalam bahasa Indonesia.[34] Kedua pengantar terbit lebih dari satu hingga dua dekade sebelum kemunculan kajian akademik seperti Percikan Filsafat (Drijarkara, 1962) yang dicetak oleh penerbit yang dipimpin Soedjatmoko (PT Pembangunan) atau Berkenalan dengan Eksistensialisme (Fuad Hassan, 1971).

Artikel berseri Het Inzicht. Universitaire Bibliotheken Leiden. KITLV3, TS232

Pertanyaannya: mengapa sekelompok intelektual yang dikenal memelopori teknokrasi di Indonesia tertarik pada satu rumpun pemikiran filosofis yang sangat anti-sistem dan kerap dianggap irasional? Jawabannya mungkin sederhana. Eksistensialisme menyediakan suatu fondasi bersikap di tengah pergolakan sosial, entah itu revolusi, perang, maupun situasi-situasi umum kehidupan sosial yang serba tak pasti. Kira-kira begini penalarannya: manusia terlempar ke dalam suatu kondisi sosial, tapi pada dasarnya ia memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab untuk merumuskan makna, tanpa bersandar pada pembenaran metafisis. Pembenaran yang dimaksud mengacu pada pencarian akan legitimasi “kolektivitas” dan jaminan kepastian berupa pandangan-pandangan teleologis tertentu yang dianggap melekat pada ideologi seperti nasionalisme romantik atau Marxisme. Dalam konteks PSI, pokok perhatian filsafat eksistensialis pada tema-tema seputar otentisitas, tanggung jawab moral, tindakan, dan situasionalitas agaknya memberikan suatu teropong untuk menilai dan merumuskan pemecahan berbagai masalah sosial melalui cara-cara teknis, praktis, dan seketika.

Tapi tak semua intelektual PSI memiliki derajat keterlibatan yang sama dengan eksistensialisme. Setidaknya ada tiga moda umum: personal, instrumental, dan konseptual. Para taraf personal, eksistensialisme berfungsi sebagai pedoman hidup dan pengambilan keputusan. Instrumental, kategori yang paling superfisial, mengacu pada rujukan nama dan penggalan pemikiran. Yang paling mendalam adalah keterlibatan konseptual: kategori-kategori khas eksistensialis digunakan sebagai alat untuk membangun orientasi normatif tindakan, kerangka berpikir politik, sekaligus diagnosis sosial. Perlu dicatat, kategorisasi ini bersifat sementara dan saling beririsan dalam beberapa kasus.

Pembangoenan, 15 Juli 1947. Universitaire Bibliotheken Leiden. KITLV3 MSE945mf

Pada kategori personal, yang mula-mula ditangkap dari eksistensialisme adalah inspirasi moralnya. Pengalaman menjadi titik berangkat penilaian dan tindakan yang dihadirkan melalui suatu personifikasi, baik dalam bentuk tokoh-tokoh karya fiksi maupun lewat sikap politik beserta drama-drama personal para filsuf atau penulisnya. Hal-ihwal eksternal—masyarakat, sejarah, peristiwa—dibaca dari sudut pandang pilihan serta tanggung jawab individu. Pola ini tampak jelas pada Sartre dan Camus, juga pada novel-novel André Malraux yang kerap ditafsirkan mewakili elan eksistensialis di tengah kondisi perang dan bencana politik.[35]

Contoh pertama dalam kategori keterlibatan personal adalah Sumitro Djojohadikusumo: francophile, penggemar berat Malraux, dan ekonom PSI yang kelak ditasbihkan sebagai Bapak Ekonomi Pembangunan Indonesia. Pada diri Menteri Kebudayaan Prancis ini Sumitro menemukan sosok sempurna “l’homme engagé” atau “manusia berkomitmen politis”—sebuah istilah yang dipopulerkan Sartre. Dalam karya-karya Malraux, ia juga menyaksikan “insting primal”—semacam suasana batin alih-alih pengaruh ideologis.[36] Ketika kuliah di Sorbonne pada 1930-an, Sumitro muda bahkan mendekati Malraux agar dikirim ke Barcelona bersama rombongan Brigade Internasional untuk memerangi fasisme. Meski permohonan itu ditolak karena Sumitro dianggap masih di bawah umur, kini mustahil mengabaikan paralel biografis keduanya. Malraux seorang novelis yang terjun ke medan perang dan menjabat menteri di dua kabinet de Gaulle; sementara Sumitro mengawali karier di meja diplomasi, kemudian menjadi menteri, bersekutu dengan PRRI/Permesta, bekerja dari pengasingan untuk mendongkel Sukarno, lalu kembali ke kabinet di masa kediktatoran Orde Baru. Meski corak keterlibatan ini sebetulnya tidak unik—karena juga tampak pada orang-orang Gelanggang di ranah artistik—dari sana kita bisa menduga suatu tendensi yang diserap intelektual PSI dari khazanah eksistensialis: voluntarisme yang dikultuskan lewat idiom-idiom seperti “tanggung jawab”, “tindakan”, dan “kehendak”.

Contoh lainnya adalah Amir Sjarifuddin, yang sering dipandang mewakili tradisi PSI sekaligus PKI. Studi biografis Rudolf Mrázek mencatat Amir Sjarifuddin sebagai pembaca Kierkegaard, pewaris dan pengkritik Hegelianisme, filsuf kecemasan dan “lompatan iman”. Dalam satu kolom di harian Semangat Baroe (1941), Amir menggambarkan suasana batin golongan muda yang diliputi kebingungan memilih antara tradisi atau kemodernan. “Lakukan segala yang perlu untuk menghidupi moralitas individual Kierkegaard di alam modern,” serunya. Untuk memutuskan pilihan, ia menyerukan agar para pemuda mengasah kepekaan dengan “musik modern, feminisme, antifasisme, serikat buruh, filsafat Kant dan Hegel.” Masih menurut Mrázek, dalam tulisan yang sama Amir juga mendesak gereja-gereja di Indonesia menyerahkan otoritas mereka ke tangan pemuda.[37] Di luar Semangat Baroe, nampaknya memang sulit memisahkan riwayat hidup Amir Sjarifuddin dari filsuf galau asal Denmark itu. Kierkegaard berujar pada 1846, “Tuhan menanti! Lompatlah ke pelukan-Nya!” dan Amir menjadi seorang Marxis Protestan.[38] “Melompatlah sekalipun gegabah,” seru Kierkegaard, “bahaya dan vonis kecerobohanmu akan menempamu jadi manusia!”—lalu berangkatlah Amir mengantar nyawa ke Madiun 1948 bersama politik Djalan Baroe.[39]

Jejak Kierkegaard tak hanya muncul di kolom dan diri Amir Sjarifuddin, tapi juga pada Amir yang lain, yakni Mohammad Amir. Figur kita yang satu ini bukan bagian dari PSI atau orbitnya. Namun, dokter dan jurnalis lulusan Utrecht ini layak disinggung setidaknya untuk dua hal: sebagai gambaran tentang penerimaan atas karya-karya Kierkegaard di kalangan terdidik Indonesia sejak 1930-an (yang skalanya sukar dipastikan); dan sebagai contoh tipe kedua, yakni keterlibatan instrumental: nama dan fragmen gagasan dipinjam sebagai penguat retoris, bukan kerangka berpikir atau panduan moral-spiritual. Dalam satu episode Polemik Kebudayaan pada 1936, ia mengutip Kierkegaard bersama sederet nama lainnya (Tolstoy, Rousseau dan Nietzsche) sebagai ’native informant’ untuk menggugat klaim supremasi Pencerahan Eropa yang diagung-agungkan Sutan Takdir Alisjahbana.[40] Kehadiran Kierkegaard dalam teks Mohammad Amir semata instrumental: sekadar memberi daya dorong persuasif untuk menunjukkan bahwa segala hal yang rasional dan modern dari Eropa telah dikritik keras oleh para filsufnya sendiri bahkan sebelum masuk ke Indonesia.

Dari PSI, yang tergolong dalam kategori instrumental ini adalah Sutan Takdir Alisjahbana, novelis dan propagandis sains, rasionalitas, dan individualisme Barat. Takdir bukan penggemar filsafat kontinental meski membacanya secara rakus. Ia lebih dekat dengan sensibilitas homo economicus zaman Victorian. Namun, setidaknya ia pernah membahas Karl Jaspers dalam dua kesempatan. Guru Hannah Arendt ini pertama kali dikutipnya untuk menjernihkan demarkasi filsafat dan sosiologi dalam Pembimbing ke Arah Filsafat Metafisika (1947). Kutipan kedua Takdir jauh lebih penting dari yang pertama: Jaspers dirujuk guna membenarkan hubungan yang timpang antara Indonesia dan Belanda pada 1950-an.

Dalam sebuah perdebatan pada 1950 tentang pakta pertukaran budaya kedua negara, Takdir diserang oleh kaum kiri yang mengutuk perjanjian tersebut sebagai proyek neokolonialis.[41] Sebelas tahun kemudian, Takdir bersikeras mempertahankan hubungan Jakarta-Den Haag dengan merujuk pendapat Jaspers yang dijumpainya di Basel pada 1951. Ketika itu, ia tengah berkeliling Eropa dan meneken kontrak-kontrak penerjemahan buku pelajaran untuk penerbit miliknya Pustaka Rakjat[42]. Di hadapan Takdir, Jaspers bicara tentang iklim politik baru yang lebih manusiawi bagi hubungan antarbangsa.[43] Baginya, sebagai pihak yang memenangkan perang AS memperlakukan Jerman dengan cara yang sungguh berbeda dari para penakluk lain. Amerika tidak menghukum, ujar Jaspers menurut Takdir; mereka “membanjiri kami dengan bantuan”. Dari sinilah Takdir, yang meyakini bahwa Indonesia merdeka dan modern berkat kolonialisme Belanda[44], menyimpulkan bahwa hubungan kedua negara bisa berjalan di atas dasar kemanusiaan dan kemajuan bersama setelah penyerahan kedaulatan. Tanpa menyinggung kapital Hollandia yang masih berkuasa di Indonesia hingga akhir 1950-an, ia menyerukan agar masyarakat Indonesia berhenti curiga karena “opini dunia takkan lagi mengizinkan dominasi Belanda di Indonesia”.[45]

Detail pernyataan asli Jaspers tak terkonfirmasi. Namun, membaca beberapa karyanya setelah Perang Dunia II, pandangan Jaspers terhadap AS justru lebih kompleks daripada yang dilaporkan Takdir. The Question of German Guilt memang menuntut masyarakat Jerman untuk menempuh pertobatan massal. Tapi buku yang sama pun mendesak “kubu pemenang [perang] agar menanggalkan sikap bermusuhan” dan membatasi peran hanya di wilayah yurisdiksi yang sah, yakni menghukum penjahat perang dan menjatuhkan sanksi kepada Jerman.[46] Dua dekade setelahnya, dalam sebuah pamflet yang kontroversial, Jaspers terang-terangan menyatakan bahwa Republik Federal Jerman dan Eropa Barat harus bernaung di bawah hegemoni AS.[47] Ia menolak usulan Presiden Prancis Charles de Gaulle—yang ingin Eropa agar lebih mandiri dari Washington—dan menekankan pentingnya tangsi-tangsi Paman Sam di Jerman Barat untuk “membendung ekspansi Soviet” dan Tiongkok.[48] Jaspers jelas menyadari ini bukan hubungan yang didasarkan sentimen naif kemanusiaan.

Contoh yang paling gamblang dari kategori kedua—keterlibatan yang bersifat instrumental, selektif, dan oportunistik—ada pada Takdir. Otoritas Jaspers sekadar dipakai untuk membenarkan agenda politik yang telah dipilih.

Kebudayaan sebagai pelarian

Pergumulan kalangan intelektual PSI yang paling konseptual dengan eksistensialisme terlihat pada Soedjatmoko—jurnalis, diplomat, dan anggota Konstituante—yang boleh jadi adalah pengusung awal Sartre di Indonesia. Jurnalis Rosihan Anwar mengenang bagaimana Soedjatmoko bersemangat mendiskusikan L’être et le néant (Ada dan Ketiadaan) dalam sebuah penerbangan sekitar 1946 ketika buku itu belum banyak beredar.[49] L’être et le néant sendiri terbit pada 1943 ketika Paris diduduki Jerman dan baru diterbitkan ke dalam bahasa asing beberapa tahun setelahnya (Spanyol, 1948; Jerman, 1952; Inggris, 1956; Belanda, 2003).[50] Namun, lebih dari pengutip dan pengusung awal, Soedjatmoko tidak memperlakukan pemikiran Sartre dan kawan-kawan sebagai suasana batin dan gaya intelektual. Eksistensialisme ’naik kelas’ menjadi alat untuk memikirkan politik dan masyarakat, memeriksa dan merekonstruksi norma tindakan, dan hingga taraf tertentu menjadi salah satu komponen dalam fondasi filosofis kebijakan. Pertanyaannya kemudian: seberapa jauh kategori-kategori eksistensialis mampu menafsirkan kenyataan sosial di Indonesia saat itu. Kedua, seberapa serasikah ia dengan prinsip-prinsip sosialisme demokratik—atau “sosialisme kerakyatan”, nama formal untuk ideologi PSI.

Beberapa konsep kunci eksistensialis—faktisitas (Sartre), keterlemparan (Heidegger), dan situasi-batas (Jaspers)—yang muncul dalam karya-karya Soedjatmoko hingga 1960-an tak melulu digunakan secara eksplisit dan ketat, tapi selalu bisa dirasakan kehadirannya ketika ia membaca masyarakat Indonesia di tengah gejolak revolusi, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Terpimpin.[51] Esainya yang berjudul “Over ware en onware culturele probleemstellingen” (Soal-Soal Budaya yang Benar dan yang Keliru) sudah menunjukkan arah ke sana. Momentum revolusioner, menurut “Probleemstellingen” dan tulisan-tulisan Soedjatmoko lainnya, merupakan “situasi historis konkret” yang menentukan arah Indonesia modern. Sebuah patahan sejarah yang ‘melempar’ manusia Indonesia ke dalam kenyataan-kenyataan baru budaya, politik, dan ekonomi yang serba sulit dan kacau. Dalam situasi seperti ini, demikian menurut Soedjatmoko, orang dituntut memikul tanggung jawab (verantwoordelijkheid) untuk memetakan masalah-masalah riil lalu “bertindak-dalam-dunia” (handelen-in-de-wereld) dengan memecahkannya.[52]

“Probleemstellingen” ditulis pada 1948, ketika Soedjatmoko berada di New York untuk mewakili Indonesia di PBB dan mencari dukungan investasi internasional untuk Republik.[53] Tulisan yang kelak diterjemahkan oleh Chairil Anwar untuk Gema Suasana ini ditujukan kepada Dr. Soepomo—pakar hukum didikan Leiden, bapak konservatisme Indonesia, dan arsitek doktrin negara integralistik—yang pada waktu itu menawarkan “sintesis Timur-Barat” untuk merumuskan garis kebudayaan Indonesia pasca-kolonial.[54] Ia mengkritik Soepomo yang menggambarkan Barat sebagai pihak “rasionalis dengan hegemoni tak terkendali atas alat-alat produksi” dan “Timur” sebagai kutub yang niscaya menyerap apapun yang terbaik dari Barat.[55] Menurut Soedjatmoko, sintesis instan semacam itu cuma menyuguhkan penghiburan atau pelarian (vertroosting) dari masalah-masalah konkret, “karena orang tak bernyali mengakui ketidakberdayaan tatanan lama”.[56]

Dua belas tahun kemudian, cakupan kritik dalam “Probleemstellingen” diperluas dalam “Kebudayaan Nasional dan Mobilisasi Mental”. Esai yang lebih programatik ini terbit pada awal rezim Demokrasi Terpimpin, di tengah menguatnya konsolidasi kaum kiri dan nasionalisasi bisnis-bisnis Belanda—yang kemudian jatuh ke tangan tentara sejak 1958. Kali ini Soedjatmoko menambatkan gagasan “identitas sebagai proses” pada realitas ekonomi-politik Indonesia. Ia menerjemahkan “bertindak-dalam-dunia”—perkawinan ontologi Heidegger dan praksis Sartre—ke dalam beberapa halaman, tak lupa menegaskan horizon politiknya: “menyusun suatu masyarakat sosialis, yang adil, makmur dan bahagia”.[57] “Baik definisi, maupun pemecahan masalah kebudayaan nasional tidak dapat dilakukan lepas dari tujuan-tujuan pembangunan ekonomi” dan “vitalitas suatu bangsa … diukur dari kemampuannya untuk senantiasa mereinterpretasikan tradisinya dengan memberi arti dan makna baru kepada pengalaman-pengalaman lama itu, sesuai dengan keperluan-keperluannya yang baru.”[58] “Berhasil-tidaknya usaha pembangunan ekonomi”, tulisnya, “akan tergantung dari cara bagaimana kita dapat mengatasi soal-soal di bidang kebudayaan ini”.[59]

Dalam bingkai akumulasi kapital nasional, Soedjatmoko mengajukan preskripsi yang sangat instrumentalis. “Pengerahan modal dalam negeri … memerlukan perubahan-perubahan yang mendalam” pada cara-cara bekerja, menabung, dan perhatian atas “perangsang-perangsang mana yang akan mengakibatkan orang bekerja lebih keras”.[60] Di lapangan informasi dan hiburan, Radio Republik Indonesia (RRI) dan Perusahaan Film Nasional (PFN) “hendaknya berusaha agar supaya konsentrasi masyarakat umum dipusatkan pada usaha pembangunan” sekaligus terbuka pada aspirasi warga.[61]

Kartu pers Soedjatmoko dari harian Pedoman. Foto milik keluarga Soedjatmoko. Kompasiana

Ketika “Kebudayaan Nasional dan Mobilisasi Mental” terbit pada 1960, Angkatan Darat tengah mengontrol banyak aset strategis. Soedjatmoko bukannya tidak menyadari situasi otoritarianisme yang memburuk. Tapi di sinilah masalahnya. Ia memang mengusulkan sejenis wadah kelembagaan agar orang tak semata dijadikan “objek dan alat”,[62] misalnya lewat “proses kolektif” untuk “menguji, mengoreksi dan memperkembangkan ide-ide yang timbul”, serta pengarahan pemerintah di bidang seni yang lebih terdesentralisasi.[63] Namun, peringatan bahaya beserta antisipasinya itu hanya muncul dalam tiga dari total 18 halaman tulisan—itu pun dengan rumusan yang sangat longgar dan mengandalkan ranah produksi kebudayaan. Diskusi yang lebih dominan menyoal insentif dan perubahan nilai-nilai masyarakat yang diperlukan untuk mendorong tingkat produksi nasional. Fokus pada kerja dan disiplin waktu pun menggeser soal-soal siapa yang menguasai tanah dan alat produksi, bagaimana kerja diatur, dan siapa yang menuai surplus. Struktur diakui sebagai sesuatu yang sudah terberi dan hanya bisa diintervensi oleh penafsiran ulang kebudayaan, bukan sebagai arena yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan sosial (petani, buruh, birokrasi, militer, kapital dagang, tuan tanah). Melihat kondisi ekonomi Indonesia pada 1958 dan tahun-tahun setelahnya—ketika pasar tenaga kerja ambruk, inflasi, upah riil turun, dan posisi tawar buruh melemah—proposal Soedjatmoko seperti memecut pekerja yang sudah terkapar.[64]

Masalahnya, lagi-lagi, bukan bahwa Soedjatmoko tak menawarkan apapun untuk membatasi kontrol negara. Problemnya ada pada seluas dan sekonkret apa tawarannya. Ia menyebut “proses kolektif”, tapi tak jelas agensi sosial seperti apa yang bisa masuk ke dalam komposisi kolektif tersebut. Bagaimana keputusan kolektif akan diambil dalam wadah itu pun samar di tengah priotitas pembangunan ekonomi nasional. Tapi lebih dari itu, dengan mendepolitisasi produksi kebudayaan dari kerja (labor) dan menempatkannya sebagai arena terpenting—bahkan mungkin satu-satunya—bagi kebebasan individu, ia mengabaikan ketidakbebasan di ranah kerja-kerja harian yang justru ia khawatirkan akan memperlakukan manusia murni sebagai “objek dan alat”. Tidakkah ketegangan di arena ini menunjukkan situasi yang sangat konkret?

Kenyataannya, sejak 1950-an hingga 1965, mekanisme yang bisa diandalkan untuk menahan laju instrumentalisasi manusia itu lahir justru dari arena yang tak didiskusikan Soedjatmoko. Ia juga tak muncul semata dari ranah kebudayaan, melainkan dari kekuatan-kekuatan sosial yang paling berkepentingan agar dirinya tidak jadi ”objek dan alat”. Organisasi buruh, tani, dan perempuan beserta inisiatif-inisiatif kebudayaan pendukung yang memperebutkan kontrol atas tanah dan sarana-sarana produksi—inilah aktor-aktor pengganggu kemapanan para kapitalis-birokrat, tuan tanah, dan para perwira yang mendominasi ekonomi negara saat itu.

Ironisnya, visi produktivis-managerial Soedjatmoko menunjukkan sejumlah paralel dengan Soepomo yang dikritiknya pada 1948. Keduanya sama-sama menaruh harapan pada elemen suprastruktur (kebudayaan, ideologi, mentalitas) untuk mengubah corak dan relasi produksi dalam masyarakat. Bagi Soepomo, perpaduan Barat dan Timur memuncak dalam konsep negara integralistik yang meniadakan hak-hak warga negara dan melenyapkan konflik kelas. Buat Soedjatmoko: perubahan perilaku individu memerlukan rekayasa mental berskala besar oleh negara agar bisa ’produktif’ dan ’kreatif’ seraya meredam benturan sosial, terutama yang berdimensi kelas.[65] Namun, baik sintesis “Barat-Timur” maupun “kreativitas individu” adalah pelarian dari konfrontasi politik yang diperlukan untuk memecahkan problem-problem struktural.

Di sinilah nampak titik lemah apropriasi eksistensialisme oleh Soedjatmoko—dan mungkin juga problem internal filsafat itu sendiri: ia berawal dan berakhir dengan penilaian yang bersumber dari etika subjektif, bukan dari kategori-kategori sosial yang historis. Ketika subjeknya disubstitusi menjadi subjek kolektif seperti bangsa dan negara, objek sosialnya—kelas, relasi kepemilikan, dan aparatus negara—pun kabur dan antagonisme-antagonisme internalnya dinetralisir.[66] Yang tersisa tinggal bias dan pandangan spontan kaum elite teknokratik yang memamah literatur modernisasi Paman Sam: problem masyarakat dipersonalisasi menjadi isu mentalitas, pemecahan masalah senantiasa berpulang pada “kreativitas perorangan”, dan akhirnya komitmen sosialisme demokratik bergeser menjadi kalvinisme terselubung—dengan kadar sosialisme dan demokrasi yang sama-sama defisit.

Tapi sebelum 1960 pun penekanan Soedjatmoko pada “kreativitas individu” telah digugat. Contohnya bisa dilihat dari perdebatannya dengan Boejoeng Saleh pada 1954-1955. Dalam pengantar edisi perdana majalah Konfrontasi (Juli/Agustus 1954) Soedjatmoko mengumumkan krisis dalam kesusastraan Indonesia. Menurutnya, para penulis Indonesia kurang ambisius, malas menulis novel, dan terkungkung dalam tema-tema psikologis banal. “Tuntutan zaman sekarang,” tulis Soedjatmoko, “memerlukan kekuatan kreatif. Dan di sinilah sumber krisis kita”. [67] Krisis kesusastraan juga digambarkannya sebagai gejala sesuatu yang lebih serius: masyarakat merasa hidupnya tidak aman dan kehilangan kepercayaan pada capaian-capaian revolusi 1945, akibat sempitnya “sikap dan alam pikiran” para pemimpin politik.

Tulisan berjudul “Mengapa ‘Konfrontasi’?” itu mendapat reaksi keras dari Boejoeng Saleh, yang mengatakan tidak ada krisis sastra Indonesia. Yang terjadi, menurutnya, adalah krisis akibat restorasi kapitalisme dan tak tuntasnya revolusi. Bagi Boejoeng—yang menyebut beberapa novel yang sudah dan akan terbit seperti Keluarga Gerilya (Pramoedya Ananta Toer), Jalan Tak Ada Ujung (Mochtar Lubis), dan Antara Cinta dan Cita-Cita (Moh. Sapija) untuk membantah klaim “krisis sastra” Soedjatmoko—kualitas sastra Indonesia adalah cerminan kondisi material mayoritas penulis yang hidupnya bergantung pada kerja serabutan dan honorarium tipis dari cerpen-cerpen koran.[68]

Namun, ketimbang serius merespons isu kesejahteraan pengarang yang diangkat Boejoeng, jawaban Soedjatmoko hanya menekankan kebebasan berekspresi yang mengizinkan penulis menyuarakan kesulitan hidup sehari-hari mereka. Akar masalahnya tetaplah kemiskinan inisiatif dan imajinasi kritis, bukan struktur produksi kebudayaan.[69] Dengan jawaban seperti itu, mungkin bukan kebetulan jika dalam dua hingga tiga tahun setelah polemik Soedjatmoko dan Boejoeng Saleh, sejumlah punggawa Gelanggang—termasuk Rivai Apin yang menerjemahkan Camus dan menulis tentang sastrawan kelahiran Aljazair ini[70]—bergabung dengan Lekra yang pengaruhnya bertambah luas, salah satunya berkat kampanye masif mereka untuk isu-isu sekitar jaminan hak cipta, anti-pembajakan, dan penghapusan pajak seniman.[71] Memutus kebudayaan dari kerja memang tak bisa diremehkan dampaknya.

Filsafat sejarah, arsenal Perang Dingin

Memasuki pertengahan 1950-an, dikotomi “Timur vs Barat” yang diributkan Soedjatmoko dan Soepomo sudah usang. Arena kebudayaan Indonesia kini semakin bersinggungan dengan geopolitik Perang Dingin. PSI dan para seniman Gelanggang, yang berada di kubu anti-komunis, melihat kebudayaan baik sebagai pendukung modernisasi kapitalis atau setidaknya aktivitas yang tak mengganggu politik. Sebaliknya, Lekra meletakkan seni sebagai instrumen pendidikan politik dan pengorganisiran massa. Ketika pertentangan ideologis meruncing, hengkangnya STICUSA—badan kerjasama kebudayaan yang dianggap boros oleh masyarakat Belanda yang waktu itu baru pulih dari perang—menandai berakhirnya program kerjasama kebudayaan kedua negara pada 1956.[72] Peta politik kaum intelektual dan seniman bergeser seiring menguatnya nasionalisme, yang ditandai dukungan luas bagi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, kampanye perebutan Papua Barat, serta operasi militer untuk memadamkan gelombang pemberontakan di daerah.

Pada 1957 Sukarno mengumumkan keadaan darurat perang (SOB) dan membubarkan Konstituante. Soedjatmoko, yang harus pensiun sebagai anggota Konstituante dari PSI, kini bicara filsafat sejarah. Lewat presentasinya di seminar sejarah Universitas Gadjah Mada pada Desember 1957 berjudul “Merintis Hari Depan”, ia menawarkan perspektif historiografis baru. Garis besarnya adalah penolakan atas narasi sejarah kolonial sekaligus cara-cara pandang ideologis yang “memberi kepastian-kepastian tetap”. Presentasi ini kelak dimuat ulang di Introduction to Indonesian Historiography (Cornell Modern Indonesia Project, 1965) yang disunting oleh Mohammad Ali, G. J. Resink, George Kahin, dan Soedjatmoko sendiri. [73] Sekali lagi, landasan normatif yang dipakai adalah “kebebasan dalam kekinian” dan “bertanggung jawab untuk turut menentukan keakanan”. “Ilmu Sejarah, tulis Soedjatmoko, “ialah alat kita dalam penghadapan itu”.[74] “Merintis Hari Depan” meminjam konsep “proyeksi menyeluruh sejarah” (Totalwurf der Geschichte) dari karya Karl Jaspers untuk melancarkan kritik atas penulisan sejarah yang dipandang deterministis. Dalam kerangka itu penulis mengajukan model historiografi Indonesia yang lebih multi-tafsir (poly-interpretable), terbuka (open-ended), dan “berpijak [pada] pengalaman” kolektif, baik secara nasional, kawasan, dan global.

Terlepas dari keseriusan bobot akademiknya, pandangan filsafat sejarah Jaspers dan Soedjatmoko sama-sama berasal dari satu cetakan: trauma perang, pendudukan, dan otoritarianisme. Seluruh pengalaman itu diterjemahkan menjadi arsenal intelektual Perang Dingin. Jaspers, yang bertolak dari pengalaman manipulasi sejarah di bawah fasisme, mengusulkan model historiografi menyeluruh untuk melawan politisasi sejarah.[75] Sementara Soedjatmoko, yang berangkat dari pengalaman pendudukan Jepang dan ketakutan akan perebutan kekuasaan oleh komunis, memperingatkan bahwa politisasi berkedok “filsafat sejarah nasional” berisiko menggeser penyelidikan sejarah ke lapangan ideologi yang “bisa menjurus ke arah demagogi”. Jalan keluarnya: “kebebasan sebagai syarat mutlak bagi kerja [penelitian] sejarah”.[76]

Mau tak mau kita menyaksikan paralel antara kritik Soedjatmoko dan serangan filsuf sains Karl Popper terhadap “historisisme” dalam The Poverty of Historicism (1944) dan The Open Society and Its Enemies (1950), dua dari sederet dokumen pembentuk kontur liberalisme Perang Dingin yang ditempa ketakutan dan kewaspadaan atas komunisme. Filsuf Austria ini awalnya bersimpati pada sosialisme, sebelum ia mengkambinghitamkan kaum sosial-demokrat Wina atas kemenangan fasisme di kampung halamannya. Ketika Perang Dingin dimulai, kritik Popper bahwa sejarah mengikuti arah yang telah ditentukan sebelumnya segera menemukan pembaca.[77] Menurutnya, tendensi determinisme sejarah sudah mengakar kuat dalam karya-karya Plato, Hegel, dan Marx, yang ia tuding telah memberikan legitimasi intelektual bagi totalitarianisme.[78]

Pada intinya, kritik historiografi Soedjatmoko dan anti-historisisme Popper (dan juga sejarah panoramik Jaspers) bertemu dalam tujuan penyusunan imperatif anti-otoriarianisme/totalitarianisme. Namun tujuan tersebut rupanya hendak dicapai dengan cara yang problematis: dalam berbagai nama dan coraknya, otoriarianisme tidak dibaca sebagai ekspresi perebutan dominasi politik dan benturan kepentingan material antara satu kekuatan sosial dengan kekuatan lainnya. Alih-alih, ia direduksi menjadi konsekuensi dari pikiran-pikiran “eksentrik” yang konon menjanjikan kepastian nasib umat manusia.

Anti-ideologi menjadi ideologi

Pada 1968, dua tahun setelah penggulingan Sukarno dan pembantaian massal kaum kiri, Sumitro menghentikan petualangan politiknya di Singapura, London, dan Swiss. Ia pulang ke Indonesia dan disumpah sebagai Menteri Perdagangan. Pada tahun yang sama, Soedjatmoko, yang baru menjabat Duta Besar Indonesia untuk AS, berpidato di Kamar Dagang San Francisco Raya. Ia melayangkan pujian kepada pemerintahan Soeharto yang telah menunjukkan “komitmen pada pemerintahan konstitusional, pandangan dunia yang realistis, serta rasionalitas dan pragmatisme dalam kebijakan ekonomi”, lantas menyamakan liberalisasi ekonomi, penghapusan subsidi, dan adopsi mekanisme pasar dengan “elan revolusioner 1945”.[79]

Sukar membayangkan Soeharto membaca Ada dan Ketiadaan atau Ada dan Waktu. Tapi beberapa orang mungkin bisa menulis: selama “situasi-batas” 1965-66, Soeharto “dikutuk dalam kebebasan”, memikul “tanggung jawab”, dan “bertindak-dalam-dunia”.

Lalu, satu hingga tiga juta manusia “terlempar” ke alam kubur. Geworfenheit, sebut Heidegger.

Setelah 1966, pretensi anti-ideologi yang diusung gerbong intelektual PSI lambat laun berevolusi menjadi pandangan dominan Orde Baru. Otoritarianisme pun kokoh berkat proyek “de-ideologisasi”—atau “de-Sukarnoisasi”. Bahkan, meski dengan kompas moral dan cita-cita politik berbeda, gagasan “reinterpretasi tradisi” demi pembangunan Soedjatmoko menemukan kongruensinya dalam “akselerasi modernisasi” Orde Baru.[80] Kekhawatiran Soedjatmoko bahwa kebudayaan dan sejarah akan dimanipulasi ideolog partai justru terjadi setelah lawan-lawan politiknya tumbang. Lebih telak lagi, seluruh manipulasi ini diorkestrasi oleh ideolog-ideolog berseragam. Nugroho Notosusanto mengarahkan penulisan sejarah Indonesia dengan peran Angkatan Darat sebagai pusatnya, sementara Ali Moertopo mengkooptasi dan merekayasa “kebudayaan nasional” demi tertib politik. Yang bermula sebagai “subjektivisme parasitik” lantas merasuk ke dalam diktat stabilitas. Segala pengkultusan “tindakan” dan “tanggung jawab individu” perlahan larut bersama penertiban dan konformitas politik di bawah Soeharto.

Dukungan orang-orang di habitat PSI terhadap rezim benar-benar jatuh ke titik nol ketika Jakarta terbakar pada pertengahan Januari 1974. Sejumlah intelektual yang kerap diasosiasikan dengan partai ditangkap. Soedjatmoko diinterograsi selama berhari-hari. Dalam hitungan minggu, rezim menuduh “konspirasi Masyumi-PSI” sebagai dalang kerusuhan Malari.

Pada 1948, empat tahun sebelum penerbitan Destruction, Lukács menulis esai berjudul “On the Responsibility of Intellectuals” (Tentang Tanggung Jawab Intelektual) yang memaparkan alam pikiran Eropa ketika “basis ekonomi dan politik fasisme hitlerian masih terawat baik”.[81] Ia mengajukan dua pilihan; kembali ke materialisme dan “memelopori kemajuan zaman seperti intelektual Prancis dan Rusia beberapa abad lampau”, atau mengulangi kesalahan para pemikir Jerman: “memilih menjadi korban tak berdaya yang bertepuk tangan ketika barbarisme bangkit.” [82] Ketika “On the Responsibility” akhirnya mencapai lebih luas pembaca berkat penerjemahan pada 1969, rezim rust en orde resmi menginjak usia tiga tahun. Front emansipasi telah dipukul mundur di Indonesia, tapi daya dobraknya masih keras di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di tengah gemuruh proyek pembebasan nasional itu, vonis sang filsuf Hungaria terdengar tepat sasaran. “Terang sudah,” tulis Lukács, “mana pengetahuan dan kebudayaan intelektual yang layak diperhitungkan dan yang tidak.”***

Catatan Akhir

[1] Georg Lukács, The Destruction of Reason (London: Merlin Press, 1980), 489-522. (Terjemahan Inggris pertama terbit 1962.)

[2] Ibid., 491, 504.

[3] W. Gadkar-Wilcox, “Existentialism and Intellectual Culture in South Vietnam,” The Journal of Asian Studies 73, no. 2 (2014): 377-395.

[4] Yoav Di-Capua, “Arab Existentialism: An Invisible Chapter in the Intellectual History of Decolonization,” The American Historical Review 117, no. 4 (2012): 1061-1091.

[5] Martin Jay, The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950 (London: Heinemann, 1973), xiii.

[6] Lihat, misalnya, Peter Coleman, The Liberal Conspiracy: The Congress for Cultural Freedom and the Struggle for the Mind of Postwar Europe (New York: Free Press, 1989); Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters (New York: The New Press, 1999). Untuk kasus Indonesia, David T. Hill, Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis (1922-2004) as Editor and Author (London: Routledge, 2010); Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca-1965 (Jakarta: Marjin Kiri, 2013); Giles Scott-Smith, “Liminal Liberalism? Ivan Kats, the Congress for Cultural Freedom, and the Obor Foundation in Cold War Indonesia,” Journal of Contemporary History (2022): 1-21.

[7] Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War, 78.

[8] Karl Jaspers, The Question of German Guilt (New York: Fordham University Press, 2000), 115. (Pertama terbit 1947, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 1948.)

[9] Istilah “Angkatan ’45” ini bersumber dari H.B Jassin. Keith Foulcher, “Literature, Cultural Politics, and the Indonesian Revolution,” in D. M. Roskies, ed., Text/Politics in Island Southeast Asia: Essays in Interpretation (Athens: Ohio University Press, 1993).

[10] Jean-Paul Sartre, “Tanggung Djawab Pengarang,” trans. H. B. Jassin, Zenith, Mei 1954, 130-145. Karya asli diterbitkan pada 1947.

[11] Keith Foulcher, ed., Indonesian Notebook: A Sourcebook on Richard Wright and the Bandung Conference (New York: Duke University Press, 2015), 163.

[12] Asrul Sani, “Simposium Kesusastraan Indonesia di Jakarta,” Siasat, 1953; diterbitkan ulang dalam Ajip Rosidi, ed., Surat-surat Kepercayaan (Jakarta: Pustaka Jaya, 1997), 127-128.

[13] Boejoeng Saleh, “Kewajiban yang Tak Boleh Ditunda,” dalam M. Nursam (ed.), Krisis Daya Cipta Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2004), 32. (Naskah asli terbit di Siasat, 29 Agustus 1954.)

[14] Soedjatmoko, “Djalan Mutiara dan Manusia Indonesia,” Siasat, 17 Mei 1953, 20.

[15] Eline Kortekaas. (2024). ‘Een boekwinkel op wielen’ Boekhandelaar K.J. Bas en de boekentrein op Java, 1951-1954. De Boekenwereld 40.1, 2024, 50-51.

[16] Sarojini Naidu, “Pendapat Sarojini Naidu,” Gema Suasana, Februari 1948.

[17] H. B. Jassin, “Humanisme Universil,” dalam A. K. Hadimadja (ed.), Beberapa Paham Angkatan ’45 (Jakarta: Tintamas), 103.

[18] George Orwell, “Sosialisme dimasa depan,” Gema Suasana, Maret 1948, 176-180.

[19] Dua tulisan Benedetto Croce terbit dalam beberapa edisi terpisah; Benedetto Croce, “Kekuatan membina, kekuatan memusnahkan,” Gema Suasana, Juli 1948, 421-422; dan “Filsafat saja,” Gema Suasana, Maret-April 1949.

[20] Denis de Rougemont, “Tentara Rakjat Merdeka,” Gema Suasana, Juni 1948, 344-345.

[21] Arthur Koestler, “Goresan dunia modern pada djiwa manusia,” Gema Suasana, Juni 1948, 357-360.

[22] James Burnham. (1948). Revolusi zaman sekarang jang sebenarnya. Gema Suasana, September 1948, 566-573.

[23] Nicholas Berdjajew, Pembentukan Paham Marx di Rusia, Gema Suasana, Maret-April 1949, 140-146.

[24] Sutan Sjahrir, “Barattimur,” Gema Suasana, Januari 1948, 46-47.

[25] Sumitro, “Uang bagi perseorangan dan negara,” Gema Suasana, Februari 1948, 82-84.

[26] Sutan Takdir Alisjahbana, “Tentang Manusia, Kebudayaan, dan Bahasa,” Gema Suasana, April 1948, 244-246.

[27] Moh. Hatta, “Ilmu dan masjarakat,” Gema Suasana, Juli 1948, 403-407.

[28] Keith Foulcher, “Literature, Cultural Politics, and the Indonesian Revolution,” 232.

[29] Menjelang Pemilu 1955, Asrul Sani menawarkan diri kepada Soedjatmoko untuk berkampanye mendukung PSI. Asrul Sani, “Film Indonesia Seperti Hewan Jinak,” Tempo, 3 Februari 1990, 61. Namun, Asrul tak pernah bergabung ke partai. Di antara sejumlah sastrawan yang kemudian menjadi anggota PSI adalah Achdiat Karta Mihardja dan Sutan Takdir Alisjahbana.

[30] Rosihan Anwar, Soebadio Sastrosatomo: Pengemban Misi Politik (Jakarta: Grafiti, 1995), 170.

[31] Lihat Lionel Gossman, “Jacob Burckhardt: Cold War Liberal?,” The Journal of Modern History 74, no. 3 (September 2002): 541. The Revolt of the Masses dibaca dengan antusias oleh kalangan PSI, termasuk Sumitro, Sjahrir, dan Soedjatmoko. Yang juga populer di lingkaran ini adalah karya Johan Huizinga, In the Shadow of Tomorrow (1936) tentang krisis peradaban Barat. Lihat J. D. Legge, Intellectuals and Nationalism in Indonesia: A Study of the Following Recruited by Sutan Sjahrir in the 1940s (Clayton, VIC: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1988), 53-54, 76; lihat juga wawancara dengan Sumitro Djojohadikusumo yang terbit pada 2003 dalam Thee Kian Wie, ed., Recollections: The Indonesian Economy, 1950s-1990s (Singapore: ISEAS; Canberra: The Indonesia Project, Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian National University, 2003), 51; dan Sjahrazad (Sjahrir), Indonesische Overpeinzingen (Amsterdam: De Bezige Bij, 1945), 89-90.

[32] Frasa “manusia massa” (mass-man) bersumber dari Gasset, yang ia jabarkan sebagai berikut: “manusia massa adalah mereka yang merasa dirinya “orang biasa” sehingga menuntut hak untuk terus menjadi orang biasa dan menolak setiap tatanan yang lebih tinggi dari dirinya. Wajar bila mentalitas semacam ini … juga tampak pada pergaulan antarbangsa. Maka muncullah bangsa-bangsa bercorak massa yang bertekad melawan bangsa-bangsa besar dan kreatif—yakni kelompok minoritas manusia yang selama ini mengatur jalannya sejarah.” Ortéga y Gasset, The Revolt of the Masses (Oxon: Routledge, 2022. Edisi Inggris perdana: 1932), 102.

[33] M. Nursam, Pergumulan Seorang Intelektual: Biografi Soedjatmoko (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 88.

[34] “Notities uit Nederland: Existentialisme I” in Het Inzicht, 26 Februari 1947, 11-12; “Notities uit Nederland: Het Existentialisme II”, Het Inzicht, 5 Maret 1947, 11-12; “Notities uit Nederland: Het Existentialisme III”, Het Inzicht, 12 Maret 1947, 9-10; Noegroho, “Existentialisme dan Surrealisme,” Pembangunan, 15 Juli 1947, 172-173.

[35] Misalnya pemberontakan Komunis di Shanghai dalam La condition humaine (1933) atau Perang Sipil di Spanyol di L’espoir (1937).

[36] Sumitro Djojohadikusumo, “Renungan tentang Andre Malraux dari seorang pengagum jauh,” dalam R. K. H., J. Couteau, dan H. Chambert-Loir (eds.), Rantau dan Renungan II: Budayawan Indonesia tentang Pengalamannya di Prancis (Jakarta: Forum Jakarta-Paris & Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), 14-22; Thee Kian Wie, “Recollections,” 51. Tulisan Malraux (“Tenaga Eropah”) tampil di Gema Suasana, edisi Juli 1948, 415-416.

[37] Rudolf Mrázek, Amir Sjarifoeddin: Politics and Truth in Indonesia, 1907-1948 (Ithaca and London: Southeast Asia Program Publications, Cornell University Press, 2002), 100.

[38] Søren Kierkegaard, Two Ages: The Age of Revolution and the Present Age, A Literary Review, ed. dan terj. Howard V. Hong dan Edna H. Hong (Princeton: Princeton University Press, 1978; repr. 2009), 109. Berdasarkan penggalan artikel Semangat Baroe yang dikutip Mrázek (terutama soal ‘kondisi modernitas’) kemungkinan rujukan Amir adalah Two Ages, tepatnya bab ‘The Present Age’. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh Theodor Haecker pada 1914, buku ini menjadi karya Kierkegaard yang pertama kali meledak di kawasan berbahasa Jerman dan menjalar ke Belanda. Soal resepsi Kierkegaard di negeri-negeri berbahasa Jerman, lihat Allan Janik, “Haecker, Kierkegaard and the Early Brenner,” dalam Robert L. Perkins (ed.), International Kierkegaard Commentary: Two Ages (Macon, GA: Mercer University Press, 1984), 190-191, 220.

[39] Søren Kierkegaard, Two Ages, 72.

[40] M. Amir, “Pertukaran dan Pertikaian Pikiran,” pertama kali terbit 1935/36; terbit ulang dalam Achdiat K. Mihardja (ed.), Polemik Kebudayaan (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977), 108.

[41] Keith Foulcher, Social Commitment in Literature and the Arts: The Indonesian “Institute of People’s Culture” 1950-1965 (Victoria: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1986), 15-17.

[42] Pada 1951, Pustaka Rakjat meneken kontrak dengan Presses Universitaires de France (PUF) di Paris untuk menerjemahkan 500 judul buku ke bahasa Indonesia, terutama sekitar topik ilmu sosial dan humaniora yang digunakan di sekolah-sekolah dasar dan menengah Prancis. Het Nieuwsblad voor Sumatra, 4 Januari 1951, 2.

[43] Sutan Takdir Alisjahbana, Indonesia, Social and Cultural Revolution (Oxford: Oxford University Press, 1966), 193. (Edisi perdana 1961 berjudul Indonesia in the Modern World, diterbitkan oleh Office for Asian Affairs, Congress for Cultural Freedom.)

[44] Sutan Takdir Alisjahbana, “Hidup dalam semua kebudayaan,” Tempo, 10 Maret 1990, 86.

[45] Sutan Takdir Alisjahbana, Indonesia, Social and Cultural Revolution, 193-194.

[46] Karl Jaspers, The Question of German Guilt, 39-40.

[47] Karl Jaspers, Wohin Treibt die Bundesrepublik (München: R. Piper & Co Verlag, 1966), 248.

[48] Ibid., 249.

[49] Rosihan Anwar, Quartet: Pertemuan dengan Empat Sahabatku (Jakarta: Yayasan Soedjatmoko, 1999), 210-212.

[50] “Het vrijheidsproject van Sartre: Hoofdwerk L’être et le néant na zestig jaar in het Nederlands vertaald,” Reformatorisch Dagblad, 16 Maret 2003, 18.

[51] Faktisitas (facticité) merujuk pada segala yang terberi (tubuh, asal-usul, tempat, masa lalu) yang tidak kita pilih. Ia membatasi sekaligus menjadi modal dasar kebebasan dan manusia selalu membuat keputusan dari dalam kondisi itu. Pada Heidegger, faktisitas tampil sebagai keterlemparan (thrownness/Geworfenheit): Dasein sudah dan selalu berada di dalam dunia tertentu (bahasa, sejarah, kebiasaan) yang tidak ia pilih. Dari sanalah dunia tersingkap di hadapannya dan diproyeksikan kemungkinan-kemungkinannya. Konsep serupa pada Jaspers adalah “situasi-batas” (boundary-situation/Grenzsituationen). Contoh-contoh yang diberikan Jaspers—yang sebelumnya dididik sebagai psikiater, kemudian menjadi psikolog dan akhirnya terjun ke filsafat—adalah penderitaan, rasa bersalah, pergulatan batin, dan kematian yang menuntut keputusan-keputusan eksistensial. Dalam penggambaran prakondisi subjek, perbedaan-perbedaan ketiganya tak menjadi perhatian Soedjatmoko. Konsekuensi teoretisnya tidak digarap, mungkin karena fokusnya adalah merumuskan etika modernisasi yang siap pakai. Jean-Paul Sartre, Being and Nothingness: An Essay in Phenomenological Ontology, terj. Hazel E. Barnes (London dan New York: Routledge, 2007), 84, 549-50. (Pertama terbit 1943.); Martin Heidegger, Being and Time, terj. Joan Stambaugh (Albany: State University of New York Press, 2011), 334. (Pertama terbit 1927.); Karl Jaspers, Philosophy, Volume 2, terj. E. B. Ashton (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 178-79. (Pertama terbit 1932.)

[52] Soedjatmoko, “Over ware en onware culturele probleemstellingen,” typescript, Collectie G. J. (Han) Resink, D. H. 1506-169, KITLV, Leiden University Libraries, Special Collections, Leiden, 1948, 1;

[53] Soal investasi ini lihat pidato Soedjatmoko berjudul “Indonesia on the Threshhold of Freedom” di hadapan Cooper Union Forum, New York, 13 Maret 1949. Diakses dari https://membacasoedjatmoko.com/dokumen/indonesia-on-the-threshold-of-freedom/.

[54] Dua tulisan Soepomo yang dimaksud—“Pada pintu gerbang zaman baru” dan “Pertemuan antara Barat dan Timur” (Mimbar, masing-masing 10 Januari 1948 dan 13 Maret 1948)—tidak dapat ditemukan.

[55] Soedjatmoko, “Over ware en onware culturele probleemstellingen,” 3.

[56] Ibid., 5.

[57] Soedjatmoko, “Kebudayaan Nasional dan Mobilisasi Mental,” 51.

[58] Ibid., 47, 52.

[59] Soedjatmoko, “Kebudayaan Nasional dan Mobilisasi Mental,” dalam Aswab Mahasin, Sabam Siagian, dan Ignas Kleden (eds.), Etika Pembebasan: Pilihan Karangan tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah, dan Ilmu Pengetahuan (Jakarta: LP3ES, 1984), 50. Tulisan asli terbit di Indonesia, April-Mei-Juni 1960

[60] Ibid., 50.

[61] Soedjatmoko, “Kebudayaan Nasional dan Mobilisasi Mental,” 52.

[62] Ibid., 55

[63] Ibid, 53-54

[64] Sebagai gambaran tentang situasi pada 1958, lihat catatan Higgins, The Indonesian Economy in 1958 (Center for International Studies Massachusetts Institute of Technology, 1959). Posisi Higgins menarik. Ekonom MIT ini dekat dengan beberapa orang dalam lingkaran PSI dan bekerjasama dengan Sumitro Djojohadikusumo untuk pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam sebuah buku yang terbit di Indonesia, ia mencatat: “Sekalipun ini tampak aneh bagi kebanyakan orang Barat, banyak orang di Indonesia memandang P.S.I. (Partai Sosialis Indonesia) berada di ujung paling kanan spektrum politik.” Benjamin Higgins, Indonesia’s Economic Stabilization and Development (New York: Institute of Pacific Relations, 1957), 98.

[65] Mungkin kompromi yang ditempuh Soedjatmoko turut menjelaskan mengapa Goenawan Mohamad dan Wiratmo Sukito mundur dari kelompok studi “Modernisasi”, yang saat itu digawangi Soedjatmoko, Rosihan Anwar, D. A. Peransi, dan Goenawan sendiri. Foulcher mencatat bahwa pada pertemuan perdana kelompok tersebut Soedjatmoko menekankan perlunya mempelajari proses modernisasi di berbagai negara “agar [kita] memahami situasi yang berlangsung.” Gagasan ini ditolak oleh Goenawan dan Wiratmo; keduanya memilih berkonfrontasi langsung dengan rezim, berpisah dari kelompok “Modernisasi, dan tak lama berselang merumuskan Manifes Kebudayaan. Sementara itu, anggota yang bertahan—yang “setia pada garis Soedjatmoko”—akhirnya memaklumi Demokrasi Terpimpin sebagai bagian dari proses modernisasi yang tengah dialami Indonesia. Lihat Keith R. Foulcher, “A Survey of Events Surrounding ‘Manikebu’: The Struggle for Cultural and Intellectual Freedom in Indonesian Literature,” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 125, no. 4 (1969): 441.

[66] Bandingkan dengan kritik Adorno terhadap Heidegger. “Yang ‘otentik’ dan ‘tidak otentik’ diukur oleh kriteria yang menempatkan individu—yang telah menjadi subjek—sebagai miliknya sendiri; subjek yang dikontraskan dengan reifikasi justru mengalami reifikasi,” Theodor Adorno, The Jargon of Authenticity (Evanston: Northwestern University Press, 1973), 114-115.

[67] Soedjatmoko, “Mengapa Konfrontasi?,” dalam Aswab Mahasin, Sabam Siagian, dan Ignas Kleden (eds.), Etika Pembebasan (Jakarta: LP3ES, 2004), 11. Sebelumnya terbit di Konfrontasi, Juli-Agustus 1954.

[68] Boejoeng Saleh, “Kewajiban yang Tak Boleh Ditunda,” dalam M. Nursam (ed.), Krisis Daya Cipta Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2004), 34-35. Pada 1957, kolom Pramoedya Ananta Toer menyoroti nasib penulis Indonesia dalam iklim penerbitan yang lebih tertarik mencetak novel picisan bertema seks ketimbang sastra serius. Ia mengecam honorarium yang sangat kecil yang diterima penulis dari penerbit ketika penerbit lebih banyak diuntungkan dari royalti karya terjemahan dan karya asli. Pramoedya Ananta Toer, “Keadaan Sosial Parapengarang Indonesia,” dalam Menggelinding 1 (Jakarta: Hasta Mitra, 2004), 522-535. (Tulisan asli terbit di Star Weekly, 17 Januari 1957.)

[69] Soedjatmoko, “Surat Terbuka II,” dalam M. Nursam (ed.), Krisis Daya Cipta Indonesia (Yogyakarta: Ombak, 2004), 62. Tulisan asli terbit di Siasat, 12 September 1954.

[70] Henri Chambert-Loir mencatat Rivai Apin menerjemahkan karya Camus, L’etranger (Orang Asing) ke dalam bahasa Indonesia dan menulis sejumlah esai tentang penulis Prancis kelahiran Aljazair tersebut. Lihat, Henri Chambert-Loir, “Cinq récents recueils poétiques,” Archipel 5 (1973): 310-312. Chambert-Loir tidak menyebut secara rinci judul-judulnya. Namun, satu esai bisa ditemukan di Siasat edisi 21 Januari 1951 (hlm. 10-11) berjudul “Perdjalanan Camus ke humanisme jang njata”.

[71] Pada 1959, Lekra menyerukan penghapusan pajak seniman dan pajak tontonan (film), memerangi pembajakan, dan jaminan hak cipta bagi musisi tradisional. Sensibilitas politik dan kapasitas organisasional untuk menggelar kampanye di banyak tempat inilah—terutama di kalangan seniman tradisional—yang tak dimiliki para pegiat kebudayaan di sekitar PSI. Lihat Joebaar Ajoeb, “Perkembangan Kebudajaan Indonesia Sedjak Revolusi Agustus 1945 dan Tempat Serta Peranan Lekra didalamnja,” dalam Dokumen Kongres Nasional Pertama Lembaga Kebudajaan Rakjat, Solo 22-28 Djanuari 1959 (Bagian Penerbitan Lembaga Kebudajaan Rakjat, 1959), 90; Muhidin M. Dahlan dan Roma Dwi Yuliantri, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 (Yogyakarta: Mera Kesumba, 2008), 435.

[72] Liesbeth Dolk, “An Entangled Affair: STICUSA and Indonesia, 1948-1956,” dalam Jennifer Lindsay dan Maya H. T. Liem (eds.), Heirs to the World Culture: Being Indonesian 1950-1965 (Leiden: Brill, 2012), 58-74.

[73] Soedjatmoko, Merintis Hari Depan, dalam Laporan Lengkap Atjara I dan II Tentang Konsepsi Filsafat Sedjarah Nasional dan Periodisasi Sedjarah Indonesia (Seminar Sedjarah, Yogyakarta-Jakarta, 1958), 51.

[74] Ibid., 40.

[75] Karl Jaspers, The Origin and Goal of History, terj. Michael Bullock (London dan New York: Routledge, 2010), 231. (Pertama terbit 1953.). Kutipan Soedjatmoko atas konsep ini ada di “Merintis Masa Depan,” 42.

[76] Soedjatmoko, “Merintis Hari Depan,” 25, 32-33.

[77] Malachi Haim Hacohen, Karl Popper, the Formative Years 1902-1945: Politics and Philosophy in Interwar Vienna (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 327. Hacohen mencatat bahwa ketika The Poverty of Historicism ditulis, Popper tidak tuntas membaca Marx—karena keterbatasannya mengakses bibliografi Marx selama pengasingannya di Selandia Baru—dan hanya mengandalkan buku berjudul A Handbook of Marxism karangan Emile Burns (1935) (hlm. 439).

[78] Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies (London dan New York: Routledge, 2002; diterbitkan pertama kali pada 1950), 161, 246, 296.

[79] Soedjatmoko, Indonesia and the Security of Southeast Asia (San Francisco: Consulate of the Republic of Indonesia, 1968), 1, 5. Diakses dari https://membacasoedjatmoko.com/dokumen/indonesian-recovery-and-the-security-of-southeast-asia/.

[80] Ali Moertopo, Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun [cetakan kedua] (Jakarta: Yayasan Proklamasi-Centre for Strategic and International Studies, 1973), 117-118.

[81] George Lukács, “On the Responsibility of Intellectuals,” dalam E. San Juan, Jr. (Ed.), Marxism and Human Liberation: Essays on History, Culture and Revolution by George Lukács (New York: Delta Books, 1973), 267-268. Naskah asli ditulis pada 1948, terbit pada 1955, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada 1969.

[82] Ibid., 276.

Windu Jusuf adalah mahasiswa Universiteit Leiden. Tulisan ini diterjemahkan oleh IndoPROGRESS dan sebelumnya telah diterbitkan dalam bentuk ringkas dengan judul “Between Sartre and Suharto: The Misadventures of Existentialism in Indonesia” di Kyoto Review no. 41, September 2025