Ilustrasi: Das Filter

“ … Neither Artificial nor Intelligent … “

(Crawford, 2021, p. 7)

ENTAH APA yang pembaca bayangkan mengenai kalimat di atas saat dunia terkepung teknologi digital berbasis algoritma data raya dari pengembangan kecerdasan buatan. Kita sering terpukau oleh “kecerdasan” teknologi digital tersebut. Mulai dari fitur baru OpenAI, yakni GPT-4.0., yang memungkinkan pengguna menghasilkan gambar artistik a’la Studio Ghibli, hingga konsep kecerdasan artifisial umum, kecerdasan terunggah, dan kecerdasan organoid. Dari sini, teknologi digital dianggap memiliki kognisi atau kesadaran yang otonom dari tubuh biologis kita sebagai manusia.

Namun, apakah teknologi digital tersebut benar-benar “cerdas” dan otonom, sejauh “cerdas” dan otonom berkaitan dengan kognisi atau kesadaran pengalaman sudut pandang orang pertama yang terlepas dari tubuh biologisnya? Dengan mengacu pada penggalan kalimat di awal, kita dapat merefleksikan bahwa teknologi digital tidak serta merta “cerdas” dan otonom. Ia tetap bergantung pada sumber daya alam, tenaga kerja bersama manusia, dan ekonomi-sosial-politik nan menyejarah yang melingkupinya (Crawford, 2021: 8). Inilah aspek materialitas dari teknologi digital itu sendiri.

Teknologi digital pertama-tama tetap bertopang pada sumber daya alam. Crawford (2021: 28-46) memaparkan bahwa perangkat digital membutuhkan komponen yang berasal dari ekstraksi sumber daya alam seperti litium dan bahan baku mineral lainnya. Ekstraksi ini memengaruhi kondisi ekologis, sebagaimana mengemuka di danau Kota Baotou, Mongolia, yang mengandung 180 ton limbah dari aktivitas pertambangan mineral untuk menghasilkan magnet neodymium—selaku bahan baku dari headphone, mikrofon smartphone, dan perangkat keras komputer (Crawford, 2021: 36). Tanpa lebih jauh menjabarkan permasalahan ekologis, penulis hanya berfokus pada tema mengenai “guna-guna dunia digital,” yang selaras dengan dimensi kerja dan faktor ekonomi-politik pada ranah digital.

Prinsipnya, kerja merupakan prakondisi (re)produktif bagi terciptanya pertukaran komoditas. Tiada pertukaran komoditas tanpa pertukaran tenaga kerja di dalamnya sesuai aras (re)produksi. Karena itu, penulis menaruh argumen mengenai moda pertukaran komoditas sebagai pertukaran nilai kerja. Untuk menganalisis teknologi digital melalui dimensi kerja dan faktor ekonomi-politik, dengan merujuk pada Christian Fuchs, mengemuka pemahaman bahwa aktivitas di ranah digital sebagai nilai-guna sesungguhnya juga merupakan nilai-tukar. Aktivitas berdigital ria yang dianggap berguna justru “diguna-guna” menjadi tambang data selaku penopang platform digital.

Tenaga Kerja dan Algoritma Teknologi Digital

Dalam Digital Labour and Karl Marx, Fuchs (2014) mengemukakan analisis mengenai peran krusial kerja yang melingkupi komputasi algoritma teknologi digital. Ia mengutarakan peran krusial tersebut dengan mengacu pada teori nilai kerja Marxian untuk mendedah peran yang-sosial hingga eksploitasi tenaga kerja dalam senarai komputasi algoritma teknologi digital. Dari kerangka Fuchs mengenai kerja ini, kita dapat menelusuri sejarah algoritma yang tidak sepenuhnya terkait dengan nalar kognitif, tetapi sebagai proses kerja dari yang-sosial.

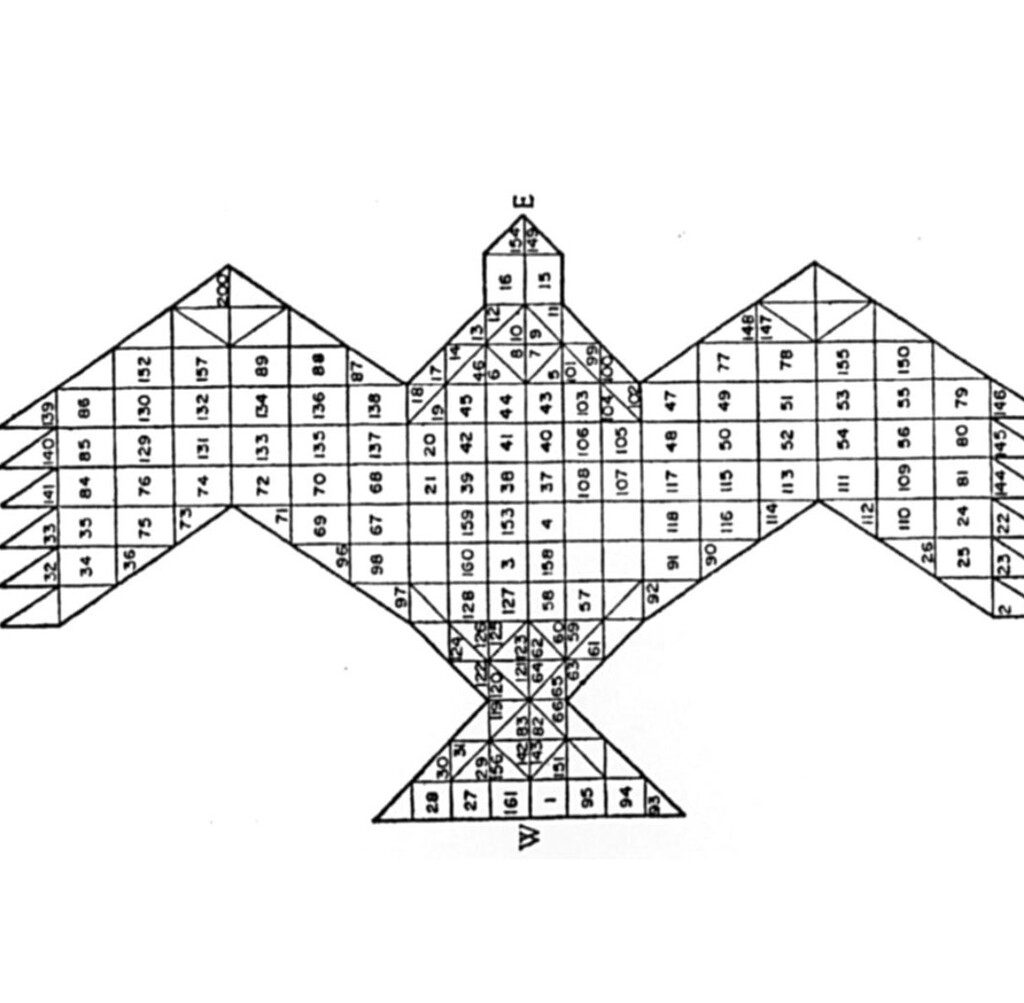

Dalam sejarah, temuan proses algoritmik awal mengemuka dalam ritual Agnicayana (Pasquinelli, 2023: 30). Ritual kuno yang kerap diperagakan kembali oleh umat Hindu di India ini secara simbolis melambangkan penyusunan tubuh dewa melalui pembangunan altar Syenaciti yang dipercaya telah terfragmentasi. Altar tersebut dibangun secara presisi melalui sistem geometris ketat dengan seribu batu bata yang menyerupai bentuk elang (Pasquinelli, 2023: 30). Bentuk elang—yang secara presisi pula—menghadap ke arah timur sebagai rekonstruksi geometris dewa penyongsong matahari terbit. Agnicayana merupakan pengejawantahan dari materialitas pengetahuan sosial peradaban manusia melalui mediasi sistem geometri ketat. Sistem geometri ini bekerja layaknya proses algoritmik modern, yang berlandaskan pada langkah prosedural untuk mengubah input menjadi output dengan memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin (Pasquinelli, 2023: 31-32). Input datang dari aturan-aturan manual tradisional untuk mengarahkan kerja sosial dalam menyusun lima lapis altar, yang masing-masing lapisnya terdiri dari 200 batu bata (Pasquinelli, 2023: 31-32). Kerja sosial tersebut semakin terlatih untuk menghasilkan output berupa altar Syenaciti karena produk kebudayaan setempat memungkinkan sistem geometri dan memotivasi pengorganisiran kerja-kerja sosial itu sendiri (Pasquinelli, 2023: 31-32).

Gambar I. Contoh altar Syenaciti berbentuk Elang sebagai bagian dari ritual Agnicayana. Sumber: (Pasquinelli, 2023: 26).

Sebagaimana tergambarkan dalam Agnicayana, sentralitas kerja sosial juga mengemuka di era industrial. Kerja-kerja hidup dari para pekerja terbakukan dalam otomatisasi teknologi permesinan. Teknologi permesinan, yang tampak canggih, hanyalah bentuk dari pembekuan berdasarkan trajektori algoritmik. Meski mesin mampu memproduksi barang komoditas, produksi tersebut berjalan sesuai skenario yang telah diinstalasi sebelumnya, bukan karena kreativitas dan agensi mesin itu sendiri. Inspirasi penciptaan mesin berasal dari akumulasi keterampilan dan pengetahuan kerja sosial yang hidup yang dibakukan, serta dimaterialisasikan, melalui otomatisasi. Apalah arti teknologi traktor pembajak sawah jika tidak terinspirasi dari kerja sosial yang hidup dari para petani penggarap, atau jejaring komputasi yang mencoba memodelkan cara kerja otak manusia.

Di era digital, algoritma kecerdasan buatan—tanpa kita sadari—mensyaratkan pula kerja-kerja balik layar, seperti mengurasi ujaran kebencian, menganotasi keterangan pada gambar, dan melatih algoritma bagaimana mengenali sesuatu. Kerja tersembunyi ini—yang disebut sebagai microwork—berpengaruh terhadap pemasukan sebesar $13 juta per durasi waktu 1 (satu) jam untuk platform seperti Amazon (Jones, 2021: 1-2). Kontras dengan itu, para microworkers hanya mendapatkan satu sen di setiap peran melatih algoritma bagaimana cara mengenalkan gambar mobil hingga tuntas (Jones, 2021: 2). Upah rendah, ketiadaan jaminan sosial, pengaburan relasi kerja, tercerabut dari regulasi ketenagakerjaan, dan tidak terikat pada yuridiksi tertentu menjadi pemandangan umum bagi microworkers di seluruh belahan dunia (Jones, 2021: 35).

Semenjak krisis profitabilitas akibat overproduksi komoditas homogen menerpa di akhir dekade 1970-an yang meluluhlantakan pe(r)lindungan sistem pekerjaan formal, praktik kerja rentan nan informal menjamur di mana-mana (Jones, 2021: 10-14). Kini, iklim teknologi digital tampak mengakselerasi praktik kerja demikian dengan mengejawantahkan tatanan subemployment, di mana praktik kerja kasual dan tidak tetap kerap disanjung sedemikian rupa (Jones, 2021: 19). Di sisi lain, peran korporasi teknologi digital juga mengindikasikan ketimpangan asimetris pekerjaan di negara-negara pinggiran. Negara yang sedang dilanda konflik kerap menjadi target pencarian tenaga kerja murah bagi para pemilik platform (Jones, 2021: 2-4). Para pengungsi di Palestina, Uganda, Kenya, dan India direkrut oleh korporasi digital untuk melatih algoritma mereka. Meski mendapatkan pekerjaan di tengah situasi kalut, para pengungsi terjebak ke dalam praktik eksploitatif; tanpa hak dan jaminan memadai, pengaburan relasi kerja, serta upah secuil demi secuil, yang di saat bersamaan memengaruhi pembesaran akumulasi kapital pemilik platform (Jones, 2021: 2-3).

Eksploitasi sebagai Guna-guna di Dunia Digital

Praktik eksploitatif berdasarkan aspek materialitas kerja dengan langgam ketiadaan hak dan jaminan sosial memadai, pengaburan relasi kerja, dan upah secuil, cenderung mudah kita kenali. Melampaui itu, kita akan melihat praktik eksploitatif yang khas terjadi di ranah digital. Praktik eksploitatif ini berkelindan dengan aktivitas di ranah digital yang dianggap sebagai nilai-guna yang sesungguhnya juga merupakan produksi nilai-tukar dari kerja-kerja untuk menghasilkan data bagi korporasi platform digital.

Menurut Fuchs (2014), kerja di ranah digital berhubungan dengan rangkaian informasi intersubjektif manusia dalam dunia konkret-material. Kemenyatuan informasi pada kerja telah menjadi topangan dalam moda produksi, yang sama sekali tidak membuang sisi konkret dunia material. Marx menyinggung di Grundrisse bahwa perkembangan teknologi mesin yang menyeruak menjadi moda produksi merupakan materialisasi dari jejaring kerja informasi pengetahuan masyarakat sebagai “general intellect.”

Sebagian orang mungkin ragu apabila jejaring informasi yang hadir melalui proses komunikasi-intersubjektif merupakan suatu bentuk kerja. Namun, proses komunikasi-intersubjektif yang menghadirkan informasi tersebut adalah “bentuk (re)produksi sosial,” di mana dalam proses (re)produktif itu sendiri melibatkan aspek fisik—seperti tubuh dan otak—untuk membentuk dimensi sosial komunikatif (Fuchs, 2014: 248). Dari sini, kerja informasi dapat diklasifikasi menjadi beberapa hal, yakni: kognisi, komunikasi, dan kooperasi. Masing-masing hal tersebut akan berkelindan dengan ide, pengertian akan sesuatu, dan kerja sama sosial—persoalan yang melekat sebagai produk kebudayaan bersama.

Dalam ranah digital, kerja informasi mewujud dalam rupa mengunggah/mengonsumsi foto dan video; memberikan komentar; bereaksi pada suatu unggahan melalui sarana like, dislike, dan lain sejenisnya. Kerja-kerja ini tampak lumrah sebagai kebutuhan kodrati saat kita ber-digital ria. Artinya, dengan aktivitas mengunggah/mengonsumsi foto dan video, berkomentar, dan bereaksi terhadap suatu unggahan, kita kerap menganggap hal tersebut sebagai kegunaan. Layaknya nilai-guna dalam korpus Capital, aktivitas di ranah digital sering dianggap sebagai hal yang bermanfaat bagi kita sendiri tanpa meninggalkan konsekuensi apapun. Namun, persoalan kegunaan pada aktivitas di ranah digital berkaitan pula dengan (re)produksi data yang siap ditukarkan sebagai komoditas. Faktanya, segala perwujudan proses kerja informasi di ranah digital membentuk kumpulan data yang tersimpan dalam mahadata, yang melalui sistem algoritmiknya tersedia sarana pertukaran data sebagai komoditas. Pertukaran komoditas data terjadi antara korporasi digital—yang memiliki mahadata—dengan para pengiklan untuk dijadikan pendapatan, laba, atau akumulasi bagi pemilik platform. Dari sini terlihat bahwa segala aktivitas penggunaan teknologi digital sebagai nilai-guna juga mengeram nilai-tukar di dalamnya.

Kerja informasi yang menghasilkan komoditas data untuk pertukaran telah berkontribusi atas pendapatan, laba, atau akumulasi bagi pemilik platform digital. Namun, apakah kerja informasi itu telah mendapatkan bayaran atas kontribusinya tersebut? Konkretnya, apakah aktivitas kita di ranah digital dengan perwujudan mengunggah/mengonsumsi foto dan video; memberikan komentar; bereaksi pada suatu unggahan melalui sarana like, dislike, dibayar?

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Aktivitas mengunggah video atau foto di ranah digital, lewat persyaratan tertentu, telah mendapatkan bayaran melalui monetisasi, tetapi secara umum para pengguna dengan aktivitas ber-digital ria sama sekali tidak mendapatkan bayaran apa pun. Hal demkian merupakan wujud dari gejala eksploitatif di ranah digital. Para pengguna melakukan kerja-kerja yang terlepas dari realisasi atas komoditas yang telah dihasilkannya, di mana kerja informasi mereka ditransmisikan pada mahadata kepemilikan korporasi teknologi digital sebagai penyedia sarana pertukaran. Selain itu, mereka juga menghasilkan nilai lebih melalui kerja tidak terbayarkan dalam kontribusinya terhadap pendapatan, laba, atau akumulasi bagi pemilik platform.

Dalam konteks ini, penulis akan mencontohkan jerat eksploitatif teknologi digital pada YouTube. YouTube merupakan salah satu platform media sosial terpopuler untuk kegiatan produksi-konsumsi (prosumsi) aneka konten video daring dengan aktivitas urun daya sebagai penggeraknya. Layaknya istilah pasca-televisi, kiprah pertelevisian perlahan tergantikan oleh konten video daring, yang memungkinkan kegiatan prosumsi pada YouTube tidak tunduk di bawah kontrol media televisi konvensional. Para pengguna mampu memproduksi konten video daring di YouTube; saat berhasil memproduksi beberapa konten tersebut, mereka segera memperoleh predikat sebagai konten kreator. Sementara, mereka yang tidak memproduksi video, yakni audiens, dapat secara bebas memilih konten video daring yang ingin ditontonnya.

Konten kreator dengan persyaratan tertentu memang berhak mendapatkan penghasilan dari monetisasi yang dihadirkan oleh YouTube. Dalam skema YouTube Partnership Program (YPP), konten kreator mendapatkan monetisasi dengan cara mencantumkan format pengiklanan tertentu. Faktor yang memengaruhi monetisasi tersebut, antara lain (Febriyanti, 2023: 187) penayangan, waktu menonton, biaya per seribu tayangan, dan jumlah pelanggan.

Dengan monetisasi, kisah sukses konten kreator YouTube tidak jarang mengemuka. Di Indonesia, hadir nama-nama konten kreator seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis dengan jumlah penghasilan per bulan yang ditaksir hingga miliaran rupiah, dan memiliki lebih dari 30 juta pengikut. Angka tersebut merupakan impian bagi mereka yang ingin menjadi konten kreator di platform ini. Apabila sebuah “fakta” bahwa YouTube menghadirkan monetisasi yang memungkinkan kisah sukses konten kreator sampai kebebasan menonton para audiens-nya, lalu di mana gejala eksploitatifnya?

Bertolak dari Fuchs, untuk memperlihatkan gejala eksploitatif YouTube, maka perlu tesis mendasar bahwa semesta pengguna YouTube—konten kreator dan audiens—adalah pekerja digital. Kerja-kerja informasi berkala mereka terlepas dari realisasi atas sesuatu yang telah dihasilkannya, beralih menjadi komoditas data kepemilikan korporasi YouTube. Di saat bersamaan, mereka menghasilkan nilai lebih melalui kerja tak terbayarkan dalam kontribusinya terhadap pendapatan, laba, atau akumulasi bagi pemilik platform.

Ingar-bingar kesuksesan para kreator konten YouTube ternyata bak fenomena gunung es yang tampak di permukaan saja. Pada tahun 2018, lebih dari 100 jam video daring diunggah ke platform YouTube setiap menitnya (Febriyanti, 2023: 214). Dari sekian banyak unggahan berdasarkan akumulasi durasi video tersebut, apakah sebagian besar sukses sebagai kreator konten? Justru, banyak dari mereka adalah kreator konten amatir, yang sama sekali tidak mendapatkan monetisasi dari konten videonya. Sekalipun mampu memonetisasi konten video, para kreator konten amatir ini harus menempuh persyaratan yang cukup berat dari YouTube. Maka dari itu, mengandalkan kerja informasi untuk memproduksi konten video daring sebagai nilai-guna pada YouTube tampak tidak cukup.

Konten-konten video harus ditransmisikan berdasarkan persyaratan data algoritmik tertentu agar konten tersebut dapat ditukarkan dalam skema monetisasi. Tatkala kreator konten amatir mengunggah video daring hasil kerja informasi di YouTube, tentu karena amatir, konten mereka—sesuai algoritma—sangat kecil kemungkinannya untuk muncul saat para pengguna lain mencarinya melalui kolom pencarian, dan hampir mustahil berada pada halaman utama platform. Hal ini akan berdampak pada tingkat keterkenalan konten, sehingga memengaruhi jumlah pengikut—selaku syarat agar konten YouTube dapat ditukarkan menjadi monetisasi. Bagi kreator konten amatir yang tidak mendapatkan penghasilan dari monetisasi, mereka tampak bekerja secara cuma-cuma—alias gratis.

Jika korporasi media televisi membayarkan upah bagi siapa saja yang berkontrbusi atas produksi program acara pertelevisian, maka YouTube tidak mesti membayar seluruh produksi video dari para konten kreator, terkhusus bagi para kreator konten amatir. Skema monetisasi terkalkulasi melalui persyaratan tertentu dan tidak semata-mata berdasarkan kegunaan dari kontribusi kerja informasi pada produksi konten video daring. Oleh karena itu, pemilik platform tidak perlu memikirkan beban ongkos produksi.

Di sisi lain, permasalahan terhadap pengguna YouTube juga hadir melalui para audiens. Penulis mengategorikan audiens mereka sebagai pekerja digital karena telah berkontribusi secara berkala lewat pemberian komentar dan bereaksi pada suatu unggahan melalui sarana like/dislike, yang ditransimisikan menjadi data algoritmik dalam menyediakan moda untuk periklanan demi pendapatan, laba, atau akumulasi bagi pemilik platform. Konkretnya, semesta kerja informasi berkala dari audiens yang ditransmisikan menjadi kumpulan data pada mahadata kepemilikan korporasi YouTube adalah basis untuk sasaran iklan bertarget.

Korporasi YouTube melakukan tiga metode untuk menentukan target iklan pada audiens berdasarkan kumpulan data yang telah masuk ke dalam mahadata. Tiga metode tersebut, antara lain (Febriyanti, 2023: 217): (1) mengacu pada like/dislike, komentar, dan kemungkinan untuk berbagi konten video daring; (2) profil saat pertama kali mendaftarkan diri; (3) kumpulan data yang tertaut langsung dengan situs lain. Melalui penjualan iklan yang berasal dari kumpulan data berdasarkan kerja informasi para audiens, korporasi YouTube meraup pendapatan, laba, atau akumulasi sebesar $15,15 miliar di tahun 2019 (Febriyanti, 2023: 174). Nahasnya, kerja-kerja informasi berkala audiens dengan pemberian komentar dan bereaksi pada suatu unggahan melalui sarana like/dislike yang telah berkontribusi terhadap pendapatan, laba, atau akumulasi bagi pemilik YouTube melalui penjualan iklan bertarget tidak dibayar sama sekali.

Strategi Kontra-Kapital Teknologi Digital: Memikirkan Kemungkinan Hubungan Industrial bagi para Pengguna

Jika tujuan praktis kita adalah melepaskan jerat eksploitatif di ranah digital, maka menempatkan keseluruhan analisis pada moda (re)produksi menjadi krusial. Dengan analisis moda (re)produksi, berdasarkan kerangka tulisan ini, kita dapat melemahkan pembesaran kapital teknologi digital. Seperti penulis jelaskan sebelumnya, sumber utama akumulasi kapital teknologi digital berasal dari kerja-kerja informasi para pengguna, yang nahasnya sama sekali tidak disadari dan kerap dirayakan sebagai kegunaan atau manfaat. Pasalnya, dengan waktu luang reproduktif (disposable time)—yang kerap dipikirkan sebagai waktu istirahat di luar kerja produktif sehari-hari—yang kita habiskan untuk ber-digital ria, justru berkontribusi penuh terhadap siklus akumulasi kapital pemilik platform. Di sinilah nilai-guna terkait teknologi digital juga berkelindan dengan nilai-tukar.

Berangkat dari hal demikian, sudah semestinya kita memikirkan aktivitas di ranah digital sebagai kerja informasi bagi pemilik platform. Lebih daripada itu, para pengguna harus menempatkan dirinya sebagai pekerja digital. Waktu reproduktif di luar lecut kerja produktif sehari-hari yang dihabiskan untuk berselancar di ranah digital juga merupakan kerja-kerja produktif bagi pemilik platform. Maka dari itu, hubungan kita selaku pengguna di ranah digital dengan pemilik platform merupakan hubungan industrial. Suatu hubungan kerja produktif dalam menghasilkan nilai-tukar pada komoditas—dalam konteks ini adalah komoditas data—untuk ditukarkan sebagai keuntungan atau nilai-lebih bagi pemilik kapital.

Mungkin dalam praxis keseharian, guna menghadang pembesaran kapital pemilik platform melalui ruang kebjiakan publik, sudah saatnya bagi kita untuk mengorganisir serikat yang menghimpun pengguna teknologi digital sebagai pekerja produktif. Pembicaraan mengenai strategi kebijakan dan pertarungan wacana yang ingin ditawarkan dapat termediasi melalui serikat pekerja ini. Namun, dari kalangan progresif kita, sudah sampai mana imajinasi mengenai pembentukan serikat yang mampu mengorganisir pengguna teknologi digital sebagai pekerja dapat terwujud?

Ambrosius Emilio Sutikno adalah anggota Divisi Advokasi Kebijakan, Serikat SINDIKASI.