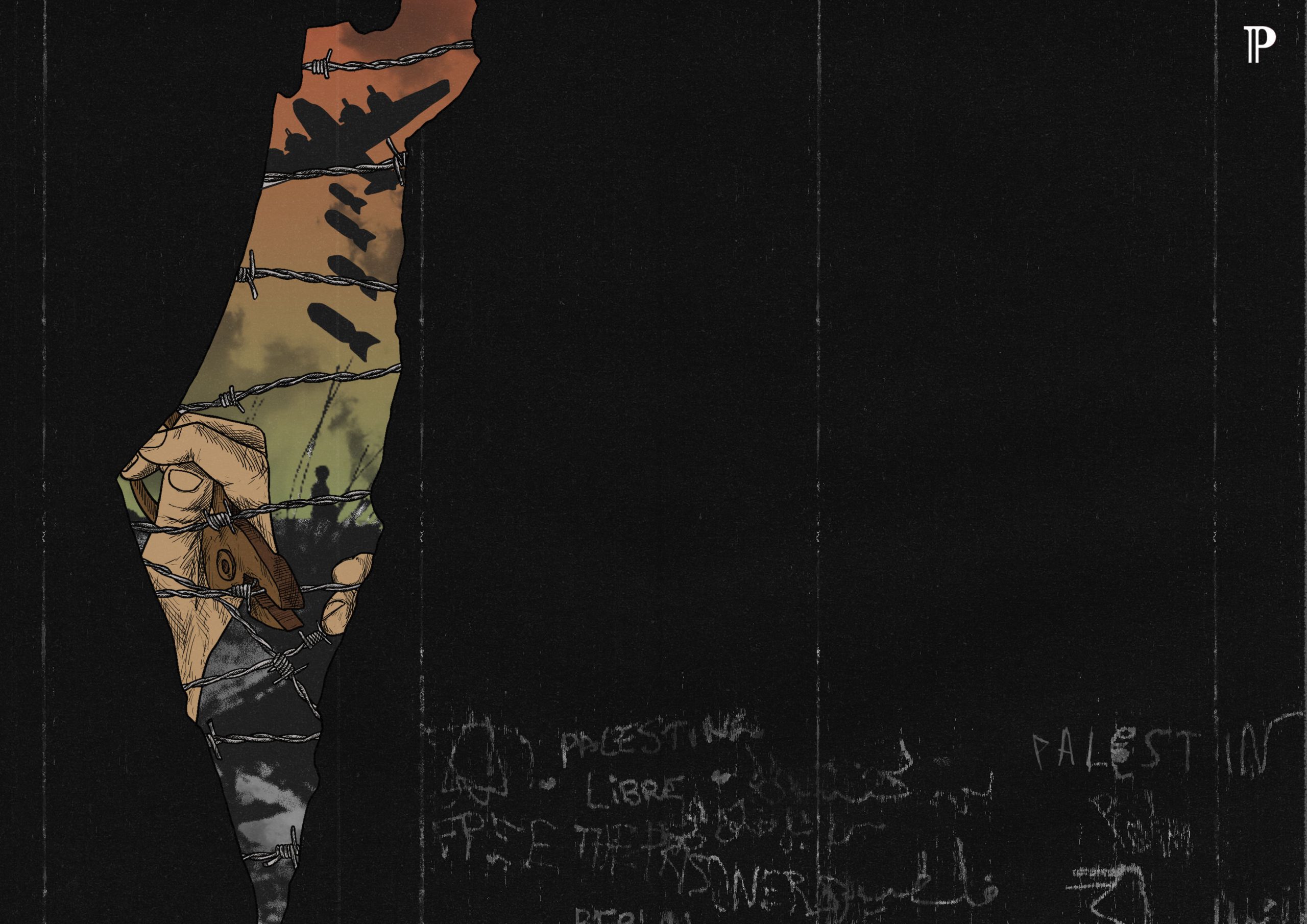

Ilustrasi: Ilustruth

ADA sebuah lagu Sekolah Minggu yang cukup terkenal, judulnya “Saya Laskar Kristus”. Lagu ini kerap digunakan untuk mengajarkan prinsip anti-kekerasan sejak dini; anak-anak kecil di gereja diajarkan bahwa kekristenan bukanlah tentang angkat senjata. Saya kutipkan sepenggal liriknya:

Saya bukan pasukan berjalan

Pasukan berkuda

Pasukan menembak

Saya tidak menembaki musuh

Tapi saya laskar Kristus

Saya laskar Kristus (siap grak dor)

Saya laskar Kristus (siap grak dor)

Meski kental unsur damai, lirik lagu ini mengandung kontradiksi pada bagian “siap grak dor”. Itu jelas gestur militer yang sarat kekerasan. Ini artinya: di satu sisi laskar Kristus berarti tidak menjadi agresor, tetapi di sisi lain menerima bagian-bagian tertentu yang tidak sejalan dengan prinsip anti-kekerasan. Kontradiksi tersebut semakin terlihat nyata saat anak-anak kecil tersebut beranjak dewasa dan mendapati bahwa mereka hidup di dunia yang penuh kekerasan. Mereka berusaha konsisten menghayati bahwa kekristenan adalah agama kasih, yang berarti berjarak dengan kekerasan sejauh mungkin. Inilah rumusnya: kekristenan = agama kasih = anti-kekerasan.

Sewaktu bertemu dengan isu spesifik seperti penjajahan Israel atas Palestina, penghayatan ini coba dipertahankan tapi lekas menemui batasan. Setidaknya ada tiga posisi yang umum soal isu ini. Pertama, mendukung penuh Israel dengan dalih mempertahankan diri—dengan demikian membiarkan mereka menggunakan senjata. Kedua, atas nama “kemanusiaan” tidak membela kedua belah pihak karena masing-masing menggunakan kekerasan. Ketiga, mendukung Palestina yang berjuang melawan okupasi Israel tapi mengkritik tindakan kelompok pembebasan mereka yang menggunakan kekerasan.

Tiga posisi tersebut pada akhirnya hanya berbuah kebingungan. Kebingungan pertama, bagaimana mungkin mengutamakan kasih tapi membenarkan okupasi yang menyasar warga sipil? Kebingungan kedua, bagaimana mungkin mengutamakan kasih tapi tidak memihak, seakan-akan ingin mengatakan bahwa Palestina dan Israel berada dalam relasi yang setara? Kebingungan ketiga, bagaimana bisa mengutamakan kasih tapi mengutuk kelompok pembebasan Palestina dengan mengatakan meskipun tertindas kalau bisa jangan melakukan kekerasan yang sama seperti Israel.

Ketiga posisi tersebut berupaya untuk konsisten dengan ajaran bahwa kekristenan adalah agama kasih. Namun ternyata, seperti yang bisa dilihat, tidak bisa dipertahankan. Mempertahankannya justru ikut melanggengkan penindasan atas Palestina. Persoalan pokoknya terletak pada fakta bahwa ketiga pandangan tersebut melihat kekerasan semata-mata sebagai kekerasan. Kekerasan harus ditelusuri jauh hingga ke akar yang membuatnya ada. Imperialisme-lah yang menghasilkan konflik Israel-Palestina. Struktur itulah yang melahirkan Israel, dari mulai Deklarasi Balfour, Mandat Palestina oleh Inggris, dan Nakba.

Jadi, jika sungguh-sungguh ingin ambil bagian dalam karya pemulihan Allah di muka bumi, orang Kristen perlu benar-benar melahirkan suatu kreasi teologi yang bisa berkontribusi dalam pembebasan nasional Palestina sebagai bagian dari perjuangan mengakhiri imperialisme.

Mengapa Masih Ada yang Mendukung Israel?

Saya perlu terangkan terlebih dahulu alasan sebagian orang Kristen mendukung Israel. Pertama, Israel hari ini adalah kelanjutan dari Israel dalam Alkitab. Kelanjutan ini hanya dimungkinkan oleh karena Israel adalah bangsa pilihan Allah. Kedua, Yerusalem adalah kota Allah yang menjadi tempat kedatangan kedua Kristus. Pemahaman ini berdasarkan pada tafsir eskatologis tertentu atas kitab Wahyu. Ketiga, kecenderungan islamofobia. Sebagian orang Kristen menganggap bahwa Israel menjadi semacam “perpanjangan tangan Allah” untuk melawan mereka yang dianggap tidak percaya Tuhan.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah pada dasarnya orang Kristen mendukung Israel? Dalam Perjanjian Baru, keberadaan orang percaya dimaknai sebagai kesinambungan Israel secara teologis. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma menulis, “… engkau [orang percaya] telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, … “ (Rom. 11:24 TB-LAI 2). Rasul Petrus dalam suratnya menyatakan begini, “Namun, kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia [Allah]” (1Pet. 2:9 TB-LAI 2). Dengan demikian, Alkitab menunjukkan bahwa ketika orang percaya mengidentifikasi diri sebagai bagian dari “Israel”, mereka sedang mengambil bagian dari karya pemulihan Allah atas dunia.

Kalau Begitu, Melawan Israel?

Kita sudah melihat bahwa dalam Alkitab, kesinambungan orang Kristen hari ini dengan “Israel” adalah secara teologis, bukan soal kebangsaan. Namun, apakah sebaliknya orang Kristen harus melawan Israel?

Pertama-tama, orang Kristen perlu menyadari bahwa kekristenan tidak luput dari pertentangan ideologi, dan bahkan perkembangan kekristenan pun dipengaruhi oleh perkembangan ideologi. Inilah waktunya bagi orang Kristen menyadari bahwa teologi bukanlah entitas monolit, melainkan situs pertentangan ideologi dan pertemuan serta percampuran berbagai disiplin ilmu.

Jika hal tersebut sudah beres, orang Kristen agaknya lebih dapat melihat bahwa perlawanan terhadap Israel bukan terletak pada agenda politik identitas (agama, etnis), melainkan pada realitas ekonomi-politik yang mengondisikannya. Ini berlaku bagi kelahiran dan keberlangsungan Israel hari ini yang tidak lepas dari kepentingan imperialis. Namun, sayangnya, sepertinya masih banyak orang Kristen termakan propaganda media Barat yang terus-menerus memfabrikasi bahwa isu Israel-Palestina adalah konflik antara Arab vs Yahudi, Islam vs Yahudi.[1]

Teologi, Pembebasan Nasional, dan Perjuangan Kelas

Oleh karena kekristenan tidak luput dari kepentingan ideologi, teologi yang dikembangkan dan dihayati oleh orang Kristen seringkali gamang dalam menempatkan diri ketika berhadapan dengan isu pembebasan nasional. Sebagian orang Kristen yang punya kesadaran sosial-politik yang cukup tinggi akan bersikap pro-Palestina, tetapi banyak juga yang masih curiga terhadap modernisasi Cina. Mereka terjebak pada romantisasi perjuangan pembebasan nasional yang heroik, tetapi curiga terhadap modernisasi setelahnya (yang sebenarnya masih terkategori sebagai pembebasan nasional).

Filsuf marxis asal Italia Domenico Losurdo dalam buku Western Marxism: How it was Born, How it Died, How it can be Reborn berpendapat bahwa sikap gamang terhadap isu pembebasan nasional memang watak khas kekristenan yang berkembang di Barat. Apa sebabnya? Akarnya terletak pada pemahaman Kristen yang mendambakan Mesias membebaskan dunia dan mengakhiri seluruh kontradiksi di dalamnya.[2] Pandangan yang cenderung utopis ini ingin bersih dari dinamika sejarah yang kerap kali penuh lika-liku, padahal tidak ada pembebasan nasional yang tidak rumit dus sederhana. Bahkan, yang lebih parah lagi, ada tendensi untuk membayangkan suatu dunia baru yang tidak ada di dunia ini, alias atopos. Menyalahkan kapitalisme, tapi tidak mendukung sosialisme. Mengutuk imperialisme, tapi ikut mencurigai pembebasan nasional Dunia Ketiga.

Konsekuensi ke depan: tidak menutup kemungkinan apabila nanti Palestina merdeka dan mulai membangun, kritik dan kecurigaan justru muncul pertama kali dari mereka yang sekarang bersolidaritas. Sikap seperti ini sangat menguntungkan kaum imperialis karena tidak ada tatanan yang diubah melaluinya.

Lalu bagaimana semestinya? Losurdo, dari pembacaannya atas Manifesto Komunis, menempatkan pembebasan nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan kelas—dan teologi perlu belajar dari sini. Ia berargumen bahwa perjuangan kelas itu universal sementara pembebasan nasional bersifat spesifik.[3] Artinya: pembebasan nasional adalah bagian inheren dari perjuangan kelas. Dengan demikian, teologi Kristen yang punya solidaritas terhadap Palestina mesti dikerangkakan dalam perjuangan kelas pekerja menuju sosialisme. Arah ke sosialisme ini penting agar tujuan pembebasan Palestina tidak hanya dalam pengertian perjuangan bersenjata, tetapi juga tentang bagaimana pembangunan nasional yang penuh lika-liku. Dari sinilah teologi Kristen tidak jatuh pada pembelaan kepada Palestina secara “kemanusiaan” belaka, tetapi juga mendorong simpatinya jauh kepada pembangunan nasional Palestina di masa depan yang tidak tunduk pada kepentingan imperialisme.

Pembebasan Palestina adalah Perlawanan terhadap Imperialisme: Kekerasan atau Nir-Kekerasan?

Dukungan terhadap pembebasan Palestina perlu berjalan bersamaan dengan apresiasi, atau bahkan dukungan, terhadap negara-negara yang punya kepentingan anti-imperialisme. Di titik inilah orang Kristen kerap kali mengalami dilema moral dalam mendukung agenda anti-imperialisme: melawan dengan kekerasan atau nir-kekerasan? Dilema ini terekspresi dalam bentuk sinisme, salah satunya terhadap Iran yang menggempur Israel menggunakan rudal-rudal balistik dengan korban bukan hanya dari militer.

Sebagaimana kebanyakan pertanyaan kaum evangelis ketika menghadapi topik-topik tertentu—apa kata Alkitab?—kita perlu belajar dari figur yang sangat sentral dalam kekristenan: Yesus dari Nazaret. Soal ini, Yesus memiliki dua profil: yang pasif dan yang keras.

Sikap pertama, Yesus yang pasifis. Setidaknya ada dua kisah terkenal untuk mendukung sikap ini. Pertama, perkataan Yesus dalam rangkaian Khotbah di Bukit yang menyatakan, “… jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu” (Mat. 5:39 TB-LAI 2). Kedua, ketika Yesus hendak ditangkap oleh penjaga-penjaga Bait Allah untuk dibawa ke hadapan Imam Besar, Petrus, murid-Nya menghunuskan pedang dan memotong salah satu telinga seorang penjaga Bait Allah bernama Malkhus. Setelah tindakan tersebut, Yesus berkata, “… sarungkanlah pedangmu itu! Tidakkah Aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?” (Yoh. 18:11 TB-LAI 2).

Sikap kedua, Yesus yang keras. Ini tampil dalam momen ketika Dia masuk ke halaman Bait Allah dan melihat banyak orang berdagang di sana. Alkitab mencatat, “Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati” (Mat. 21:12 TB-LAI 2).

Sampai sini kita mendapati bahwa Alkitab menampilkan Yesus yang “menerima keadaan” sekaligus “menolak keadaan” dengan menggunakan “kekerasan”.

Bagian lain, Keluaran di Perjanjian Lama, menampilkan gambaran yang lebih jelas melalui kisah eksodus. Tuhan mendengar “rintihan mereka” (Kel. 2:24) dan kemudian memperingati Firaun untuk membebaskan Israel. Namun Firaun tidak peduli dan Tuhan menjatuhkan 10 tulah ke negaranya. 10 tulah ini sangat merugikan Mesir karena merusak rantai produksi mereka. Misalnya, tulah yang mengubah semua cairan di sana menjadi darah. Air-air mendadak tidak bisa sekadar mengairi persawahan, apalagi konsumsi rumah tangga. Tapi itu belum ada apa-apanya. Tulah yang paling mengerikan adalah seluruh anak sulung, baik manusia maupun hewan, tewas dibunuh… oleh Tuhan. Tidak sampai di situ, sesaat setelah Firaun membebaskan Israel, dia berubah pikiran dan mengejar mereka hingga ke Laut Teberau. Israel mampu menyeberang dengan selamat, sementara seluruh angkatan perang Mesir ditenggelamkan. Intinya: eksodus adalah kisah pembebasan Israel sebagai bangsa budak dari penindasan Mesir.

Berdasarkan kisah Yesus dan eksodus, kita melihat bahwa dalam menampilkan bentuk perlawanan, suara Alkitab cukup beragam. Kisah Israel bebas dari tanah perbudakan Mesir menunjukkan secara apa adanya sisi kekerasan dalam konteks perlawanan kaum tertindas terhadap penindas. Barangkali Alkitab bisa memberikan perspektif tambahan, bahwa kekerasan tidak terhindarkan oleh karena hanya itulah pilihan yang paling mungkin digunakan oleh bangsa-bangsa tertindas untuk mencapai pembebasan nasional.

Di titik ini kita perlu kembali ke Losurdo. Namun kali ini melalui buku Non-Violence: A History Beyond the Myth. Di sana ia menyoroti bahwa gerakan nir-kekerasan pada praktiknya sering kali bertentangan dengan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena dunia ini penuh kekerasan, bahkan dalam gerakan progresif sekalipun. Oleh karena itu, mencari bentuk lain di luar kekerasan mustahil dilakukan sepenuhnya.[4] Singkatnya, dengan mendorong perlawanan nir-kekerasan secara berlebihan, teologi Kristen justru tidak mengambil bagian untuk mengubah penindasan rakyat Palestina.

Teologi Kristen yang Realis

Bagaimana agar teologi yang dikreasikan dan dihayati oleh orang Kristen dapat memaknai perjuangan pembebasan Palestina? Salah satu yang mungkin paling dekat dan mungkin dilakukan adalah pembacaan Alkitab. Tapi ini bukan model pembacaan Alkitab yang lekat dengan perkumpulan PA (Pendalaman Alkitab) di banyak gereja—yang sering kali berusaha untuk menarik langsung makna teologis yang relate dengan kehidupan sehari-hari.

Kita perlu mengkreasikan teologi yang tidak melulu mengekor kepentingan imperialis. Dalam hal ini kita belajar metodenya dari salah satu pentolan Teologi Pembebasan, Juan Luis Segundo. Dalam buku The Liberation of Theology, Segundo mengkritik pandangan seorang teolog Kristen bernama Edward Schillebeeckx yang menyatakan bahwa teologi tidak akan pernah bersifat ideologis. Argumennya adalah karena teologi merupakan penerapan dari firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Bagi Segundo, hal ini tidak mungkin terjadi. Kalaupun Schillebeeckx benar—bahwa teologi adalah penerapan dari firman Tuhan—maka itu sedang diterapkan di laboratorium yang steril dari semua macam ideologi.

Agar kekristenan tidak jatuh dalam lubang yang sama seperti Schillebeeckx, maka penyelesaiannya, bagi Segundo, adalah melalui metode teologi yang disebut Lingkaran Hermeneutik. Ini adalah metode pembacaan Alkitab yang menekankan bahwa perubahan realitas mengubah pembacaan atas Alkitab yang olehnya realitas material pun dapat turut diubah.[5] Dari pembacaan Alkitab berdasarkan metode tersebut, teologi Kristen yang realis dapat dimungkinkan. Ini karena teologi semacam ini dipijakkan pada kenyataan material.

Orang Kristen perlu menyadari realita macam apa yang berlaku hari ini agar teologi yang realis dapat dikreasikan. Setidaknya ada dua hal yang perlu mendapat perhatian. Pertama, konsolidasi Selatan. Ini ditandai oleh, salah satunya, de-dolarisasi oleh negara-negara yang tergabung dalam BRICS yang ingin berontak dari dominasi mata uang Amerika Serikat. Kemudian bangkitnya negara-negara di Afrika Barat yang berupaya memutus cengkeraman Prancis. Kedua, dekadensi imperialisme Barat. Negara-negara imperialis memang makin beringas menunjukkan taringnya, tapi sejatinya pengaruh mereka semakin merosot. Contoh: Amerika Serikat dengan industri militernya mampu merongrong negara-negara lain, tapi tidak mampu menjamin kehidupan layak bagi jutaan rakyat miskin di negaranya sendiri.

Akhir kata, teologi yang dipijakkan pada kenyataan material mungkin dapat berkontribusi mengubah dunia secara total—sebagai partisipasi dalam karya pemulihan Allah bagi dunia yang masih dikungkung imperialisme. Ingat kata Pramoedya Ananta Toer dalam Arus Balik, “Lepaskan arus selatan ke utara bergelombang-gelombang sepanjang jaman.”[6] Sudahi kreasi teologi Kristen yang turut berkontribusi dan melanggengkan imperialisme. Sudah waktunya melanjutkan, bahkan mempertebal solidaritas terhadap pembebasan Palestina secara khusus dan negara-negara Selatan pada umumnya, dari setan imperialisme.

Amin. Tuhan memberkati.

[1] Lihat Gil Z. Hochberg, “ ‘With Friends Like This, Who Needs Enemies?’: On the Global Rise of the Christian Zionism,” Communication, Culture and Critique (2025): 141-143.

[2] Domenico Losurdo, Western Marxism: How it was Born, How it Died, How it can be Reborn, ed. Gabriel Rockhill (New York: Monthly Review Press, 2024), 231.

[3] Domenico Losurdo, Class Struggle: A Political and Philosophical History (New York: Palgrave Macmillan), 12-15.

[4] Domenico Losurdo, Non-Violence: A History Beyond the Myth (Lanham: Lexington Books, 2015), 211.

[5] Juan Luis Segundo, The Liberation of Theology (Maryknoll: Orbis Books, 1976), 8.

[6] Pramoedya Ananta Toer, Arus Balik (Jakarta: Hasta Mitra, 2002), 750.

Yasuo Huang bergiat di Baca Kritis (Bacaan Kristen Anti-Imperialis).

Materi ini pertama kali disampaikan dalam Diskusi Terbuka Baca Kritis, “Solidaritas Pembebasan Palestina: Bagaimana Umat Kristen Seharusnya Melawan Penjajahan Israel?”. Dikembangkan dan dipublikasikan untuk tujuan pendidikan.