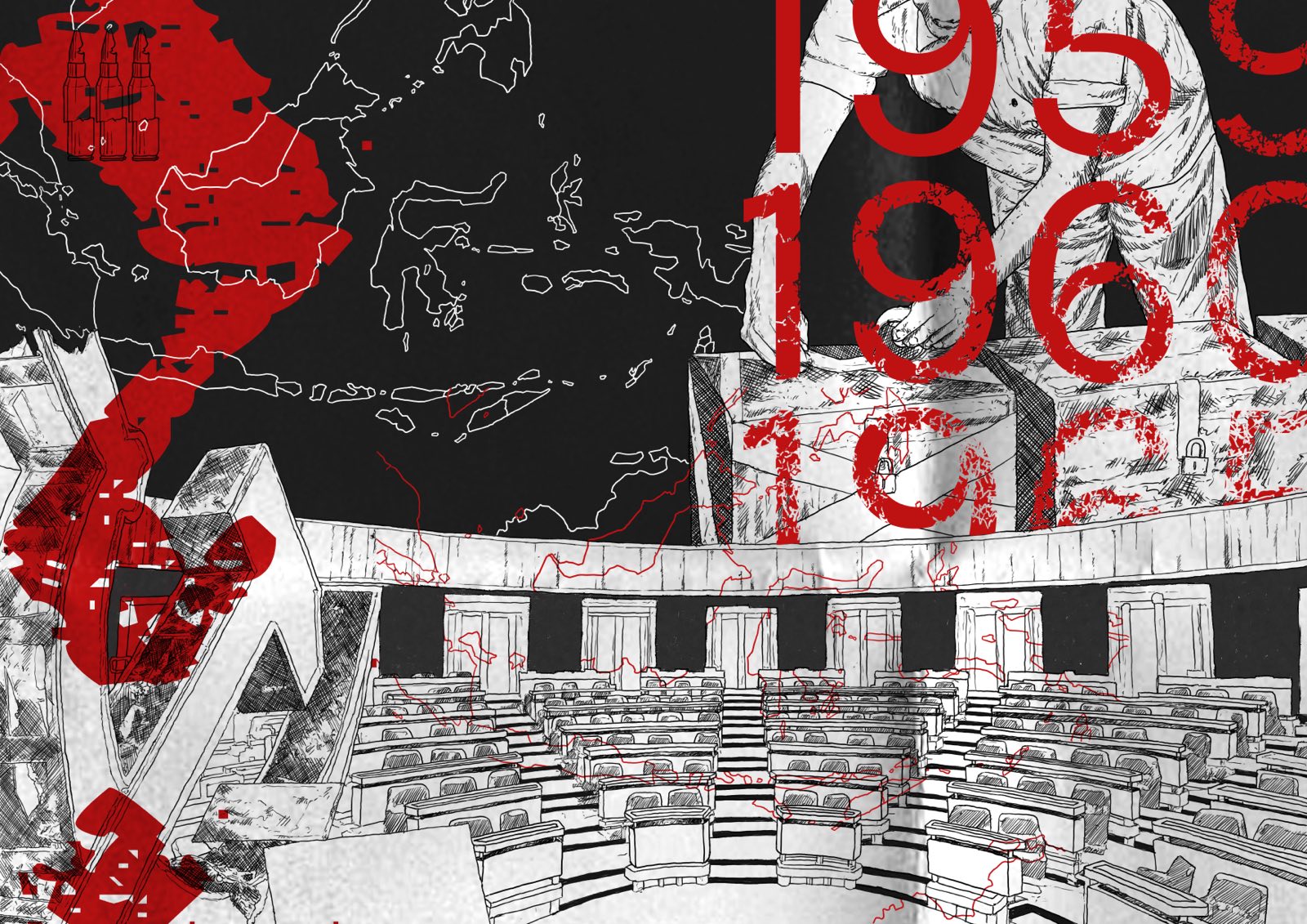

Ilustrasi: illustruth

Tanggapan untuk Abdil Mughis Mudhoffir

ARTIKEL “Konservatif Dadakan? Teknokrasi Ekonomi dan Modernisasi di Indonesia Era Orde Baru” dari Iqra Anugrah, yang mengulas corak pengetahuan kaum teknokrat sebagai penopang rezim otoritarianisme Orde Baru, menarik diperbincangkan lebih lanjut. Artikel itu memperlihatkan bagaimana kalangan teknokrat berusaha membangun sebuah sistem yang merupakan antitesis dari rezim Sukarno. Sayangnya Iqra tidak membangun kaki-kaki struktural yang penting ketika menjelaskan tentang bonapartisme kiri Sukarno sehingga penjelasannya dengan mudah menjadi bulan-bulanan penulis lain, Abdil Mughis Mudhoffir, yang sekaligus menumpahkan segenap sinisme terhadap Sukarno.

Lewat artikel “State of Disorder dan Teknokrat Ekonomi yang Marjinal”, Mughis membahas soal tatanan disorder yang menyejarah dalam perjalanan kapitalisme di Indonesia. Karakter state of disorder dalam dinamika historis tersebut ditandai oleh penggunaan instrumen-instrumen non-ekonomi dalam akumulasi kapital dan kekuasaan yang menempatkan ide-ide teknokratik pro-pasar pada wilayah marjinal. Berangkat dari proposisi utama tersebut, Mughis kemudian menyangkal tendensi bonapartisme kiri dalam corak negara pada era Demokrasi Terpimpin seperti diutarakan oleh Iqra. Lebih jauh lagi Mughis menegaskan bahwa itu dapat dilihat pada kekalahan agenda-agenda kiri, jargon omong kosong Sukarno tentang anti-imperialisme, dan tendensi otoritarian serta fasis saat itu.

Penjelasan Mughis tentang state of disorder khususnya pada era Demokrasi Terpimpin terkesan bernuansa kiri, namun bila ditelaah lebih mendalam justru kehilangan fondasi utama sebagai artikel kiri, yaitu materialisme sejarah (historical materialism). Mughis tidak menguraikan dimensi yang menyejarah terkait analisis materialisme konkret yang menghadirkan Demokrasi Terpimpin dan kepemimpinan secara memadai. Fakta bahwa program-program kiri pada masa tersebut gagal tidak berarti membuktikan bahwa Sukarno dan aliansi kekuatan yang mendukungnya tidak berkomitmen terhadap pemajuan program-program kiri. Pendeknya, ada beberapa kelemahan dari artikel Mughis sehubungan dengan konteks historis material dari era Demokrasi Terpimpin.

Tidak memadainya pisau analisis historical materialism dalam artikel Mughis terlihat dari: Pertama, hanya meninjau ke-sesaat-an model Demokrasi Terpimpin tanpa penjelasan terkait konteks struktural warisan kolonialisme sebagai kondisi yang mendorong eksperimen tersebut. Tanpa penjelasan memadai tentang konteks historis struktural warisan kolonialisme pada negara pasca-kolonial yang memunculkan proyek politik Demokrasi Terpimpin, maka artikel itu kehilangan penjelasan penting terkait dinamika dialektika politik. Artikel Mughis, karenanya, gagal melihatnya dari perspektif relasi kuasa yang mematerial terkait dengan benturan kuasa, kepentingan dan kelas dalam kancah politik.

Kedua, tulisan itu juga tidak menjelaskan bagaimana interelasi maupun ketegangan dalam konteks global Perang Dingin dan kondisi domestik terkait benturan antar-kubu yang memiliki kepentingan berbeda di Indonesia selama 20 tahun pertama merdeka. Dalam analisis ekonomi-politik di momen dekolonisasi, benturan antara kekuatan imperialis beserta aliansi pendukungnya melawan mereka yang memiliki kepentingan dan orientasi politik yang bertentangan tidak bisa diabaikan. Singkatnya, Mughis abai atas problem warisan kolonialisme-imperialisme, terutama hancurnya kekuatan dari kelas-kelas sosial produktif di Indonesia. Karena mengabaikan hal penting itu, seperti akan saya jelaskan di bawah, artikel Mughis menjadi ahistoris ketika ia menguraikan problem state of disorder yang mengiringi problem kuasa oligarki semenjak era Soeharto hingga kini.

Ketiga, penjelasan yang melihat tatanan demokrasi hanya terbatas pada paham demokrasi liberal, terutama terkait regularitas kepemiluan, membuat Mughis seperti mengidap “rabun senja” ketika melihat berbagai inisiatif demokrasi yang lain, seperti demokrasi partisipatoris dan hadirnya kekuatan-kekuatan rakyat secara konkret untuk merespons berbagai kebijakan. Keragaman corak demokrasi tersebut berhubungan dengan problem dan konteks sosial pada masing-masing situasi spesifik pertarungan sosial di berbagai tempat. Karena itu, bila dibaca lebih cermat, tulisan Mughis bercorak insular (membaca Indonesia yang terputus dari konstelasi dunia), tanpa penjelasan memadai tentang kondisi struktural historis dan hanya sedikit lebih dalam dari tesis-tesis liberal pluralis yang biasanya datang dari kalangan indonesianis.

Konteks Struktural Warisan Kolonialisme-Imperialisme

Beberapa waktu lalu saya bertanya kepada indonesianis asal Australia, Max Lane, ”Mengapa kaum kiri sekarang di Indonesia cenderung sinis terhadap Sukarno? Mengapa dia tidak dianggap sebagai bagian dari tradisi kiri?” Dia menjawab, ”Karena kaum kiri di Indonesia tidak membaca karya-karya Sukarno seperti yang tertuang dalam Di bawah Bendera Revolusi, Indonesia Menggugat dan lain sebagainya. Mereka membaca Marx, Engels, Lenin, Gramsci, tapi tidak membaca Sukarno. Padahal, pada zamannya, di antara para tokoh-aktivis-politik-intelektual Indonesia, Sukarno-lah yang paling memahami sejarah masyarakat Indonesia. Dengan tidak membaca Sukarno, sebagian besar kalangan kiri Indonesia saat ini kehilangan referensi berharga ketika membaca sejarah perjalanan bangsanya.”

Mengapa Sukarno perlu dibicarakan di sini? Karena ia mengusung pertanyaan yang benar terkait persoalan yang dihadapi Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari tatanan sistem kapitalisme global, dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat jajahan dan negara yang tersandera oleh warisan imperialisme-kolonial. Berangkat dari pertanyaan tersebut, Sukarno melangkah menghadapi persoalan tersebut dengan formulasi politik yang berujung pada Demokrasi Terpimpin, dalam kekuatan dan keterbatasannya.

Tulisan Sukarno di Suluh Indonesia Muda pada tahun 1932 berjudul “Swadesi dan Massa Aksi di Indonesia” menurut saya penting dibaca kembali karena ia memberikan konteks pada munculnya eksperimentasi Demokrasi Terpimpin dan pertarungan sosial yang terkait dengan kekuatan maupun kelemahannya. Di artikel itu Sukarno menguraikan pandangannya tentang corak imperialisme Belanda di Hindia Belanda. Belanda adalah negara dengan sumber daya alam yang terbatas, bahkan miskin untuk menopang industrialisasi di negerinya. Oleh karena itu mereka tak bisa mendorong transformasi kapitalisme dalam revolusi industri internal seperti Inggris. Artinya, perluasan kapitalisme Belanda tidak muncul dari problem kelebihan-produksi (overproduction) untuk mencari pasar melalui penaklukan koloni baru. Di Hindia Belanda, dalam konteks dinamika kapitalisme-imperialisme, Belanda bertumpu pada modal finansial dalam mencari wilayah-wilayah baru untuk investasi dan mendorong produksi guna selanjutnya menghasilkan produk-produk kebutuhan negeri Belanda maupun pasar internasional. Tidak ada kebutuhan untuk menaikkan daya beli dari masyarakat Hindia Belanda seperti yang berlangsung di India oleh imperialisme Inggris.[1]

Semenjak abad ke-17, imperialisme Belanda bercirikan perampasan rempah-rempah dan produk tropik, pemberlakuan monopoli perdagangan, pembantaian rakyat pada awalnya di Indonesia Timur seperti Maluku dan Makassar, perampasan tanah-tanah dari kerajaan, pemaksaan tanam paksa, dan penjualan produk-produk dari perpindahan kemakmuran tersebut ke pasar internasional dalam siklus yang tak berujung. Seiring dengan perkembangan corak produksi dan bertumpuknya modal finansial yang disimpan di bank-bank, imperialisme Belanda di Indonesia kemudian memasuki fase baru yang dikenal dengan politik pintu terbuka: Belanda bersama modal internasional lain berinvestasi dan menjadikan Indonesia sebagai arena penanaman dan akumulasi kapital khususnya pada sektor pertanian, perkebunan dan ekstraktif.[2]

Corak fundamental imperialisme monopolistik dengan karakter-karakter di atas, juga dikurasnya kekayaan alam serta eksploitasi kerja, mengakibatkan kehancuran sektor-sektor produktif dari kalangan saudagar bumiputra dan pemiskinan struktural dari kelas-kelas sosial lain seperti petani maupun buruh. Karakter monopolistik serta kapitalisme bercorak pertanian, perkebunan dan ekstraktif dalam rezim imperialisme modern Belanda memasung perkembangan kekuatan produktif sebab itu mensyaratkan sewa tanah yang murah, upah buruh yang rendah dan tidak adanya kebutuhan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Seiring dengan pembonsaian tumbuhnya kelas-kelas sosial dan sejalan dengan begitu tingginya ekspor dari Indonesia ke Belanda dan rendahnya impor ke arus sebaliknya, proses pemiskinan struktural semakin mendalam. Corak struktural seperti itu mengakibatkan tidak tumbuh kelas borjuis yang kuat sebagai sokoguru kekuatan ekonomi nasional seperti di India, dan kecilnya kelas-kelas sosial lainnya seperti buruh industri, kelas menengah terdidik maupun petani.

Pendeknya, dengan bahasa yang lebih sederhana seperti ketika pleidoi di depan pengadilan kolonial, Sukarno menegaskan bahwa implikasi dari corak imperialisme yang bekerja di Indonesia menghasilkan efek lemahnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat.[3]

Dalam keterbatasan struktural seperti itu, kemerdekaan tanpa langkah politik yang radikal atau sebagaimana slogan “revolusi kita belum selesai!” dari Sukarno, hanya akan melanggengkan dan mereproduksi kehancuran kelas-kelas sosial dalam struktural neo-imperialisme. Ruy Mauro Marini dalam buku Dialectics of Dependency (1966, 2022: hal 62) menggambarkan kondisi seperti ini sebagai situasi di mana relasi subordinasi di antara negara-negara merdeka secara formal termodifikasi atau terbentuk ulang untuk menjamin ekspansi reproduksi ketergantungan atau corak transfer nilai ekonomi yang telah terbentuk pada masa kolonial.

Dalam konteks ini, tanpa adanya inisiatif untuk melanjutkan revolusi sosial, maka Indonesia tidak akan menjadi negara dengan corak yang koheren, baik sebagai negara sosialis dengan proletariat yang kuat maupun proyeksi negara kapitalis modern dengan kelas borjuis yang berkesadaran, berkepentingan dan berusaha memisahkan diri dari perebutan sumber daya negara. Di sini kita perlu menambahkan bahwa analisis Richard Robison (1986) dalam The Rise of Capital, yang berujung pada terbentuknya formasi oligarki di Indonesia, tidak terlepas dari problem imperialisme-kolonialisme dan warisan selanjutnya. Saudagar bumiputra tidak bisa memperluas kekuatan produktifnya lantaran tersandera oleh rezim kapitalis-imperialis yang dikembangkan oleh Belanda dan berpusat pada modal finansial di sektor pertanian dan ekstraktif. Kondisi ini membuat mereka tersingkir di tengah masuknya modal partikelir dari seluruh dunia dan ditempatkannya kaum borjuis Tionghoa sebagai perantara rezim kolonial dalam ranah ekonomi.[4]

Kemerdekaan nasional pada 17 Agustus 1945 tidak memutus rantai dominasi akibat struktur imperialisme-kolonialisme. Bahkan, lebih dari itu, momen dekolonisasi memperlihatkan benturan kepentingan di antara negara yang baru merdeka dengan negara-negara imperialis yang sebagian besar telah kehilangan koloninya.

Dalam dokumen confidential CIA pada 1948 (kurang lebih setahun setelah lembaga intelijen AS tersebut didirikan) berjudul The Break-Up of The Colonial Empire and Its Implication for US Security, tertulis bahwa beberapa perkembangan politik penting pasca-Perang Dunia Kedua adalah: (1) terbukanya gerakan-gerakan nasionalisme yang semakin memperluas dekolonisasi politik terutama di kawasan Asia; (2) pelemahan kekuatan militer dan ekonomi dari negeri-negeri imperialis yang membuat mereka tidak mampu untuk menahan arus pasang tekanan aspirasi nasionalis dari negeri-negeri jajahan, sehingga terpaksa memerdekakan koloninya; (3) menguatnya kekuatan sosialis untuk melikuidasi kontrol ekonomi-politik dari negara-negara imperialis terhadap koloninya; (4) dukungan internasional yang meluas, terutama dari negara-negara sosialis, terhadap kemerdekaan negeri-negeri terjajah; (5) pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan kesempatan politik sekaligus forum bagi agitasi isu-isu kolonialisme secara internasional. Bertolak dari uraian di atas, laporan tersebut memberikan peringatan bahwa pemerintah AS harus berhati-hati menyikapi perkembangan geopolitik. Misalnya, apabila AS cenderung mudah berpihak pada aliansinya ketika berhadapan dengan negara-negara yang baru merdeka, maka negara-negara baru tersebut bakal semakin menjauhi aliansi kapitalis liberal dan semakin mendekat Blok Sosialis. Efek dari dekolonisasi ini membuat AS dan negara-negara sekutunya sulit mendapatkan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di negeri-negeri yang baru merdeka itu.[5]

Berhadapan dengan kondisi di atas, kepentingan utama dari kekuatan kapitalisme yang direpresentasikan oleh AS dan sekutunya pada era Perang Dingin justru adalah mencari jalan baru untuk merawat dan menyambung kembali dominasi ekonomi terhadap negara-negara yang baru merdeka. Pada sisi lain, secara kontradiktif sebagian negara-negara yang baru melalui proses dekolonisasi bertekad menegakkan kedaulatan politiknya serta tidak ingin dituntun apalagi dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan adikuasa tersebut.[6]

Laporan CIA itu juga menunjukkan bahwa kita tidak dapat melepaskan pengaruh intervensi eksternal dan mengisolasi kondisi Indonesia pada era 20 tahun pasca-kemerdekaan dari pertarungan dunia di era Perang Dingin. Kepentingan negara-negara imperialis dan aliansinya turut membentuk dan memengaruhi pertarungan sosial yang berlangsung ketika itu.

Sampai di sini, kita melihat bahwa Mughis mengabaikan dua hal penting: problem struktural warisan kolonialisme serta kondisi dunia dan konstelasi geo-ekonomi-politik yang ikut mengintervensi pertarungan ekonomi-politik Indonesia saat itu. Akibatnya, Mughis menderita rabun sejarah dalam menganalisis kebijakan politik Sukarno dengan melabelinya sebagai “omong kosong politik populis” dan “retorika anti-imperialisme”. Di sinilah artikel itu secara permukaan bercorak kiri tapi esensinya adalah analisis liberal-pluralis.

Pertautan Agenda Nekolim dan Konflik Ekonomi-Politik Pra- Demokrasi Terpimpin

Demokrasi liberal di Indonesia berlangsung dalam kurun waktu 12 tahun (1945-1957). Awal dari demokrasi liberal atau sering juga disebut sebagai demokrasi parlementer ini berlangsung semenjak Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat X 3 November 1945, yang menandai awal dari tatanan demokrasi multipartai dengan perubahan corak pemerintahan dari presidensial ke parlementer.

Bagi proponen demokrasi parlementer, era tersebut dipandang sebagai masa keemasan demokrasi di Indonesia, sementara bagi para pengkritiknya kerap dianggap fase politik destruktif yang ditandai oleh kegaduhan politik, instabilitas sosial dan tidak adanya harmoni. Menurut saya, keduanya adalah pandangan yang karikatural karena tidak menilai era tersebut secara adil. Pendukungnya melihat era itu semata-mata dari regularitas demokrasi elektoral seperti hadirnya multipartai, kabinet parlementer dan Pemilu 1955. Sementara para pengkritiknya hanya melihat pada persoalan jatuh-bangun kabinet, kegaduhan politik dan absennya persatuan nasional (narasi mainstream di kalangan nasionalis). Mereka yang sinis tidak melihat problem ekonomi-politik dan hambatan yang eksis seiring dengan proses dekolonisasi yang muncul di era demokrasi parlementer.

Di bagian ini saya akan menjabarkan realitas konkret yang menyejarah saat itu, terutama bahwa berbagai dinamika dan benturan politik sangat berhubungan dengan pelemahan agenda dekolonisasi dan pemajuan kepentingan neo-imperialisme kolonialisme (nekolim) dalam tatanan sosial di Indonesia. Kita akan memulainya dari tesis yang kerap kali dianggap sebagai slogan omong kosong Bung Karno: “revolusi kita belum selesai!”

Dalam sambutan peresmian Universitas Negeri Pattimura Ambon pada 1 Mei 1963 Bung Karno menegaskan:

“Bahwa revolusi kita belum selesai. Revolusi Indonesia bukanlah sekadar membentuk suatu negara nasional jang berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke, akan tetapi di samping itu bertudjuan pula untuk membentuk suatu masjarakat jang adil dan makmur dalam negara nasional itu serta membentuk persahabatan dengan semua bangsa di dunia. Menurut Karl Marx, revolusi… bukanlah merupakan lempar2an granat, ledakan2 dinamit atau bunuh2an terhadap musuh, tetapi revolusi itu adalah gerak tjepatnja masjarakat untuk merobah dengan segala potensi jang ada padanja susunan jang menguasainja.”[7]

Inti dari yang diutarakan oleh Sukarno adalah dekolonisasi dan keharusan meneruskan revolusi. Penjelasan tersebut sejalan dengan studi dekolonisasi kontemporer seperti dari Martin Thomas (2024). Dalam The End of Empires and A World Remade: A Global History of Decolonization, Thomas menjelaskan bahwa kemerdekaan nasional hanyalah langkah pertama, dan selanjutnya adalah proyek dekolonisasi berkarakter internasional. Kalau tidak, maka negeri-negeri Dunia Ketiga tidak mendapatkan apa-apa. Ini juga seperti yang Sukarno ingatkan dalam pidato di pembukaan Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung, bahwa era dominasi kaum imperialis belum selesai setelah era kemerdekaan nasional. Kaum imperialis masih hendak mengontrol negeri-negeri bekas jajahannya melalui ekonomi dan intelektual. Oleh karena itu, untuk mencapai kemerdekaan dari seluruh negeri-negeri terjajah, maka setiap bangsa-bangsa Asia-Afrika harus bersatu.

Penting pula untuk menyelisik gagasan Sukarno muda terkait dengan sosio-demokrasi sebagai harapan politik setelah tercapainya kemerdekaan. Menurutnya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dan harus menjadi jalan bagi rakyat Indonesia menelusuri jembatan emas kemerdekaan. Suatu demokrasi yang bercorak demokrasi politik saja, dalam bentuk demokrasi liberal yang di dalamnya bersanding dengan tatanan sosial-ekonomi yang didominasi oleh kekuatan borjuasi maupun sistem kapitalisme-imperialisme yang membatasi daya kerja dan terbangunnya kekuatan produktif dari masyarakat, justru akan membawa masyarakat pada ratap tangis kesengsaraan.[8]

Untuk membuktikan apakah retorika Sukarno di atas sekadar slogan omong kosong atau tidak, maka kita perlu melihat pada dinamika konkret yang berlangsung di Indonesia pra-Demokrasi Terpimpin. Di sini kita akan mengevaluasi bagaimana perjalanan Indonesia di era demokrasi liberal pada tahun 1945-1957, untuk menguji kesahihan dari pandangan Sukarno dengan melihat model demokrasi seperti apakah yang bekerja pada era demokrasi liberal yang dihubungkan dengan tatanan sosial-ekonomi di Indonesia.

Salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dari Belanda lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), Desember 1949. Di balik kemenangan politik tersebut, terdapat dampak negatif yang besar, yaitu beban utang yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia dan keberadaan perusahaan Belanda tidak boleh diganggu gugat. Kedua klausul tersebut menjadi fakta yang memverifikasi kepentingan ekonomi dari kaum imperialis Hindia Belanda.[9] Dari kesepakatan tersebutlah kita menyaksikan bahwa di era demokrasi liberal, ekonomi masih dikuasai oleh kekuatan korporasi Belanda dan negara-negara imperialis masih hendak mendominasi ekonomi-politik Indonesia.

Peristiwa kedua adalah kejatuhan Kabinet Sukiman (diisi oleh Masyumi, PNI, Parkindo, PSII dan seterusnya) yang hanya berusia 10 bulan (27 April 1951–23 Februari 1952). Ini adalah salah satu peristiwa politik penting yang dampaknya membatasi pemajuan proses dekolonisasi. Kejatuhan Kabinet Sukiman berawal ketika mereka diam-diam membangun komitmen ekonomi-militer dengan Presiden AS Harry S. Truman pada 1951 melalui perjanjian Mutual Security Act. Tujuan utama dari kesepakatan ini adalah menarik Indonesia ke dalam aliansi dengan AS di era Perang Dingin melawan blok Uni Soviet. Usaha AS ini hanyalah langkah awal yang selanjutnya diikuti oleh manuver-manuver untuk membangun pengaruh di Indonesia.[10]

Peristiwa ketiga sehubungan dengan kejatuhan Kabinet Wilopo (diisi oleh PNI, Masyumi, PSII, dan Parkindo) yang hanya berusia satu tahun dua bulan (3 April 1952–3 Juni 1953). Kejatuhan Kabinet Wilopo terkait dengan konflik antara korporasi tembakau Belanda yang menguasai lahan di Tanjung Morawa dengan petani penggarap yang mendiami lahan tersebut. Keluarga peranakan Tionghoa yang mendiami lahan dan didukung oleh petani setempat menolak meninggalkan lahan yang memang telah lama mereka diami dan olah. Kabinet Wilopo kemudian mengirim polisi untuk mengusir petani dari lahan mereka.[11] Peristiwa itu kemudian memicu konflik antara negara dan rakyat yang mengakibatkan lima petani mati dan beberapa orang cedera. Konflik ini kemudian diabadikan oleh seorang sastrawan Lekra, Agam Wispi, pada 1955 lewat puisi berjudul “Matinya Seorang Petani”. Kejatuhan Kabinet Wilopo memperlihatkan betapa warisan kolonialisme-imperialisme terkait corak penguasaan tanah yang memisahkan rakyat dengan tanahnya masih merupakan realitas di era demokrasi parlementer.

Peristiwa keempat berhubungan dengan rangkaian intervensi politik dari AS melalui aliansinya dalam suasana Perang Dingin. Hal tersebut sejalan dengan analisis CIA yang dikemukakan sebelumnya, yaitu untuk mengembalikan pengaruh negeri-negeri penjajah terhadap bekas jajahannya di era dekolonisasi. Rangkaian manuver tersebut dibantu oleh beberapa elite partai politik berorientasi demokrasi liberal dalam praktiknya. Dalam dokumen bernomor surat NSC 5518 tahun 2003 telah dibuka ke publik, pada 1955, Gedung Putih yang ketika itu dikuasai Dwight W. Eisenhower menugaskan CIA memberikan bantuan dana politik kepada partai non-pendukung Sukarno dan komunis demi memenangkan pemilu, termasuk di dalamnya untuk membeli pemilih dan politisi.[12] Nama partai dan jumlah uang disebut dengan jelas, yakni Masyumi dan dana 1 juta dolar AS.

Peristiwa kelima terjadi pasca-Pemilu 1955 yang menghasilkan kemenangan dari kekuatan politik pendukung Sukarno (terutama PNI yang mendapat peringkat pertama dan yang mengagetkan adalah tampilnya PKI menjadi kekuatan nomor 4) dan mendorong perubahan dari Kabinet Harahap menuju Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Pada fase ini, kekuatan-kekuatan yang beroposisi dengan Sukarno menyadari bahwa akan sulit untuk hanya menggunakan mekanisme politik dalam demokrasi parlementer untuk memenangkan pertarungan.

Perlu diperhatikan bahwa Kabinet Ali Sastroamidjojo II memiliki program yang penting sehubungan dengan proyek dekolonisasi ekonomi-politik, yakni pembatalan hasil KMB yang memasung Indonesia untuk membebaskan kekuatan produksinya dari penjara warisan struktur imperialisme. Selain harus menanggung proses kolonialisme Belanda sebagai utang, diberlakukan pula klausul lain bahwa korporasi Belanda yang eksis tidak boleh diganggu gugat. Sayangnya langkah politik yang sejalan dengan upaya dekolonisasi tidak pada persatuan politik yang lebih progresif. Selanjutnya yang terjadi adalah menguatnya perpecahan bahkan di internal kabinet itu sendiri, yang terbukti dari mundurnya beberapa menteri dari Masyumi di tengah upaya dari PNI maupun NU yang terus berusaha mempertahankannya. Keadaan tersebut bersamaan dengan berlangsungnya berbagai manuver ekstra parlementer dari kalangan politisi sipil untuk beraliansi dengan sebagian kalangan militer, terutama di daerah-daerah, untuk melemahkan pemerintahan yang kemudian berujung pada pemberontakan.

Pasca Pemilu 1955, Sukarno menghadapi kenyataan politik besarnya dukungan terhadap PKI yang mendapat suara 6 juta. Bagi Sukarno, perjalanan demokrasi harus dapat diseimbangkan dengan agenda persatuan nasional, yang di dalamnya seluruh kekuatan politik bekerja sama memajukan kesejahteraan umum, sebagai harapan yang tertanam dalam benak rakyat Indonesia. Menurut Sukarno kala itu, adalah rasional untuk melibatkan PKI (yang saat itu merupakan kekuatan politik yang resmi) dalam kabinet pemerintahan untuk menyalurkan seluruh kekuatan politik nasional dalam jalan revolusi nasional dan sosial untuk membangun pemerintahan yang kuat.[13] Inisiatif dari Sukarno terkait kabinet empat kaki tersebut tersebut ditolak oleh para elite politik beserta militer.

Ketegangan politik yang tidak menemukan solusi pada akhirnya membawa Sukarno pada penegasan Manifesto Politik pada Februari 1957 agar partai meleburkan egosentrisme persengketaan politik dan melibatkan kekuatan partai-partai utama dalam kabinet.[14] Di sini kita bisa menyaksikan bahwa dalam terang perjalanan politik Indonesia pada era demokrasi parlementer, seruan Sukarno untuk meleburkan egosentrisme partai-partai bukanlah semata obsesi demagog otoritarian untuk menolak demokrasi. Seruan tersebut merupakan respons atas benturan-benturan antara kekuatan politik yang dalam perjalanannya selalu terhubung dengan kepentingan kekuatan imperialis untuk membangun kembali kontrol ekonomi-politik, dan di sisi lain dengan agenda dekolonisasi yang selalu terganjal. Konteks seruan politik ini ditegaskan kembali oleh Njoto, anggota Politbiro PKI, bahwa membangun persatuan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai macam rongrongan kaum imperialis sejalan dengan gagasan persatuan Sukarno dan rumusan kabinet empat kaki maupun dorongan membentuk Front Nasional.[15]

Pandangan Njoto tersebut validasinya dapat kita telusuri ketika kembali pada berbagai macam drama politik pasca-Pemilu 1955 yang puncaknya adalah pemberontakan PRRI/Permesta. Resistansi ini mewujud dengan tampilnya gelombang pembangkangan politik di berbagai wilayah, baik di Sumatra maupun Sulawesi (Permesta), bahkan Dewan Banteng di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein di Sumatra Barat yang berhasil mengumpulkan sekitar 612 Divisi Banteng di Padang sukses merebut kekuasaan pemerintahan daerah dari Gubernur Ruslan Mulyoharjo.[16]

Peristiwa keenam adalah pemberontakan PRRI/Permesta itu sendiri. Berbagai benturan dan gesekan politik seperti yang dijabarkan di atas mendorong Kolonel Ventje Sumual mencanangkan kondisi darurat pada 5 Maret 1957 di Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua Barat—yang menjadi pendorong bagi pemberontakan Permesta. Untuk menyelesaikan masalah ini, dengan persetujuan Sukarno, pemerintahan pusat di bawah Kabinet Djuanda mengutamakan diplomasi melalui musyawarah nasional pada 14 September 1957. Namun, setelah tidak menemukan kesepakatan, pada 15 Februari 1958 dideklarasikanlah Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemberontakan terhadap Indonesia. Anggota kabinet yang terlibat dalam PRRI merupakan elite dari partai-partai liberal seperti Syafruddin Prawiranegara (perdana menteri merangkap menteri keuangan dari Masyumi), Burhanuddin Harahap (menteri pertahanan dan kehakiman dari Masyumi) dan Soemitro Djojohadikoesoemo (menteri perdagangan dan perhubungan dari PSI).[17] Pemberontakan PRRI, yang dalihnya adalah memperjuangkan otonomi daerah dan anti-komunis, sebenarnya merupakan penolakan terhadap mekanisme penyelesaian konflik politik yang berlangsung dalam kerangka tatanan demokrasi liberal.

Pemberontakan PRRI terjadi dengan restu dan pembiayaan dari pemerintahan AS.[18] Bantuan AS terhadap PRRI telah disepakati sejak akhir tahun 1957. Pada Oktober tahun yang sama, CIA mulai menyerahkan dana sebesar 50 ribu dolar AS untuk bantuan logistik militer pemberontak yang diserahkan kepada Kolonel Simbolon. Selanjutnya ada pula bantuan persenjataan bagi 8.000 tentara dan bantuan persenjataan berat seperti kapal perang dan pesawat.[19]

Perlu kita ingat kembali bahwa PRRI/Permesta terjadi kurang lebih hanya dua tahun setelah Konferensi Asia-Afrika 1955. Peristiwa bersejarah itu menempatkan Indonesia dalam panggung terhormat, sebagai inisiator bagi konsolidasi negara-negara yang baru merdeka dalam menghadapi tekanan dan kepentingan imperialis yang hendak mengembalikan hegemoni ekonomi-politiknya dalam alam dekolonisasi, juga mendorong kemerdekaan dari negara-negara yang masih terjajah di era Perang Dingin.

Sehubungan dengan preseden PRRI/Permesta sebagai hambatan sejarah terhadap penyelenggaraan demokrasi menuju perwujudan keadilan sosial, maka yang perlu kita koreksi adalah tudingan bahwa Sukarno seorang diktator yang menghancurkan demokrasi. Penyimpangan terhadap demokrasi justru diawali oleh penyimpangan politisi liberal terhadap Republik Indonesia yang tengah menjalankan demokrasi liberal. Keterlibatan berbagai elemen politik seperti para petinggi PSI dan Masyumi menunjukkan bahwa menempuh jalan kekerasan membuat krisis dalam demokrasi liberal tidak tertangani dengan baik, dan menjadi indikasi atas penolakan mereka mengambil mekanisme kelembagaan demi menyelesaikan konflik secara damai.

Melampaui analisis kelembagaan demokrasi, maka pemberontakan PRRI merupakan bentuk peruncingan dari kekuatan-kekuatan sosial yang dalam posisinya terhubung dengan kekuatan kaum neo-imperialis yang berperan menghalangi upaya dekolonisasi ekonomi-politik, yang berusaha memisahkan Indonesia dari warisan kolonialisme-imperialisme masa lalu. Seperti diutarakan Bung Karno dalam pidato “Jaga Persatuan” di hadapan para pelajar dan masyarakat Indonesia di Tokyo, 18 Mei 1960:

“Apa PRRI, saudara-saudara, apa Permesta? Justru orang-orang yang mengingkari demokrasi, orang-orang yang katanya mau mengubah keadaan, tetapi tidak dengan jalan demokrasi, melainkan dengan jalan kekerasan senjata. Mereka itu pengkhianat daripada demokrasi, oleh karena mereka mempergunakan kekerasan, mengadakan pemberontakan, menerima senjata daripada luar negeri, membunuh bangsa sendiri dengan senjata-senjata dari luar negeri itu. Mereka mengkhianati demokrasi, mereka menjadi fasis.”[20]

Apabila dipahami dalam perspektif state of disorder, perihal bagaimana kesemrawutan negara yang menggunakan perangkat-perangkat non-ekonomi untuk mengawal akumulasi kapital, maka pada periode demokrasi liberal bukanlah Sukarno pihak yang harus bertanggung jawab. Inilah kenapa saya menyebut artikel Mughis mengidap “rabun sejarah”. Artikel itu menempatkan state of disorder bersamaan dengan segenap sinisme terhadap Bung Karno sebagai figur otoritarian yang penuh slogan omong kosong. Perlu diingat bahwa dalam rezim demokrasi parlementer, Sukarno sebagai presiden tidak memegang kendali politik dan kekuasaan.

Kondisi state of disorder di awal berdirinya pada era demokrasi parlementer merupakan hasil dari benturan dalam arena politik antara kekuatan neo-imperialisme untuk melanggengkan kuasa dan warisan kolonialisme dengan kekuatan-kekuatan sosial yang mencoba melampaui struktur ekonomi-politik warisan lama yang membelenggu pembebasan kekuatan produksi menuju tatanan sosialisme. Dalam hal ini, posisi Sukarno justru berada pada garis politik yang mengecam berbagai bentuk intervensi nekolim dan selalu mewanti-wanti agar Indonesia segera menjalankan revolusi sosial sebagai jalan untuk melampaui problem state of disorder yang terjadi akibat langgengnya warisan imperialisme-kolonialisme dan upaya terus-menerus pihak nekolim untuk mempertahankan kondisi struktural tersebut.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Dekolonisasi dan bercokolnya Ekonomi-Politik Imperialisme

Agar artikel ini tidak hanya membahas politik dan kehilangan dimensi ekonomi-politik konkret yang menyejarah, kita patut memandang sekilas problem ekonomi-politik kapitalisme warisan kolonial. Hal ini penting agar analisis soal problem yang dihadapi oleh Indonesia pada periode 20 tahun awal kemerdekaan tidak terjebak seperti artikel dari Mughis, yang bicara soal pemajuan kiri tapi tidak berangkat dari analisis struktural materialisme historis dan terjebak pada analisis soal demokrasi secara formalistik.

Apabila meninjau sektor produktif Indonesia tahun 1950-an, maka kita akan melihat dominasi modal asing yang cukup kuat, dan itu membatasi kekuatan ekonomi produktif. Meskipun memiliki kontrol terhadap bisnis minyak di Sumatra Utara, namun ekonomi Indonesia masih didominasi oleh tiga korporasi asing yang besar (Royal Dutch Shell, Stanvac dan Caltex) dan empat korporasi yang lebih kecil (The Amsterdam Algemeen Petroleum Corporation, the Surabaya Oriental Petroleum Corporation, the Borneo Oil Company and the Sekoerau Petroleum Company). Di sektor komersial, pada tahun 1952 empat firma perdagangan besar menguasai 50% dari barang–barang impor, dan delapan firma menguasai 60% dari seluruh ekspor kecuali kopra, timah dan pohon kina. Perbankan masih dikuasai oleh tujuh bank asing, di mana Belanda, Cina dan Inggris menguasai masing-masing tiga bank. Antara 1954 sampai 1957, keuntungan tahunan yang ditransfer ke Belanda berkisar antara 900 juta sampai 1 miliar gulden, dan berkontribusi sekitar 2,9-4,5 dari pendapatan nasional mereka. Keuntungan tersebut yang membuat firma-firma di Belanda masih menanamkan investasi sekitar 1,5 miliar gulden di Indonesia antara 1950 sampai 1958. Saat proses nasionalisasi perusahaan terjadi sejak akhir 1957, firma-firma Belanda menguasai sekitar 60% dari perdagangan luar negeri Indonesia, sementara pengusaha bumiputra hanya memiliki ruang di industri kerajinan tangan.[21]

Pertanian Indonesia pasca-kolonial juga tidak terlepas dari warisan kolonialisme-imperialisme. Seperti diutarakan Marx, struktur eksploitasi kapitalisme dicirikan dua hal, yakni eksploitasi terhadap tenaga kerja manusia dan tanah. Dalam konteks imperialisme Hindia-Belanda, tanah yang dikuasai pemerintah kolonial dimanfaatkan sebagai lapangan investasi bagi penanaman modal internasional, sembari menyisakan sedikit tanah eigendom milik petani. Regulasi lainnya secara normatif seperti membela kepentingan rakyat, di mana modal partikelir tidak dapat membeli tanah. Selanjutnya rakyat hanya bisa menjual kepada sesama kaum bumiputra yang tidak memiliki kekuatan ekonomi besar.

Dalam kenyataan konkret-historisnya, kerap kali modal-modal partikelir internasional dapat secara formal menggunakan nama rakyat bumiputra untuk membeli tanah eigendom dengan harga yang sangat murah. Pada sisi lain, mereka yang memiliki tanah tapi dengan nilai yang semakin kecil dan kewajiban dari kolonial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menjadi sejahtera. Seiring dengan proses perluasan kapitalisme agraris dan perkebunan di Hindia Belanda, mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan menjadi buruh. Namun demikian, karena corak kapitalisme agraris/relatif minimnya proses industrialisasi yang berlangsung, kesadaran sosial dari proses pembentukan formasi kelas pekerja tidak terbangun. Kondisi demikian membuat sebagian besar kaum tani dapat dikatakan juga berposisi sebagai setengah pekerja yang hidup dalam perjumpaan antara tatanan feodal dan kolonialisme.[22]

Serangkaian konteks ekonomi-politik yang telah diuraikan panjang lebar ini menunjukan betapa eksperimentasi demokrasi liberal berada dalam cengkeraman warisan imperialism-kolonialisme.

Dalam konteks ini, dekolonisasi adalah proyek politik yang sangat berbahaya sebab, terutama dalam kalkulasi ekonomi-politik, merupakan kontradiksi dari agenda neo-imperialisme yang hendak melanjutkan kesinambungan mekanisme transfer of value dari sumber daya negara-negara baru merdeka kepada negara-negara bekas penjajah. Agenda tersebut berlangsung dalam epos Perang Dingin, yang di Indonesia berlangsung dengan memanfaatkan political ignorance dari kalangan politisi-politisi liberal yang menghambat agenda dekolonisasi sosial. Kekuatan dekolonisasi tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menghadapi agenda-agenda yang dipaksakan oleh kaum imperialis yang menggunakan instrumen-instrumen non-ekonomi termasuk kekerasan, pemberontakan, menerima senjata dari luar negeri dan membunuh bangsa sendiri dengan itu. Semua atas nama melanggengkan tatanan kapitalisme warisan kolonial, seperti diutarakan Bung Karno pada pidato di Tokyo di hadapan mahasiswa dan masyarakat Indonesia tahun 1960.

Di sinilah relevansi dari slogan-slogan Bung Karno yang bukan omong-kosong, yakni “revolusi kita belum selesai”. “Belum selesai” untuk menuntaskan proyek pembebasan nasional yang terhambat oleh kepentingan-kepentingan ekonomi-politik dari kaum neo-kolonialis di era demokrasi parlementer.

Sampai sini kita akan menemukan absurditas dari tesis Mughis soal state of disorder: apabila memahami orientasi pengetahuan dari state of disorder, maka dalam imajinasi tertingginya, problem kesemrawutan negara hanya bisa diselesaikan melalui order dari tatanan kapitalisme liberal yang terlembagakan dengan dorongan pertarungan sosial di antara kekuatan domestik di Indonesia! Sementara apabila kita menyaksikan realitas konkret menyejarah dalam politik Indonesia, persoalannya bukan order-disorder dalam orientasi demikian, namun lebih pada bagaimana upaya memerdekakan kekuatan produksi dari kelas-kelas yang tersandera dalam proyeksi dekolonisasi berhadapan dengan kekuatan-kekuatan nekolim untuk terus melanggengkan tatanan kapitalisme yang membonsai ruang dan basis gerak dari kelas-kelas sosial di masyarakat.

Pada akhirnya, bisa dikatakan bahwa ulasan Mughis tentang state of disorder ini adalah salah satu karya terbaik dari varian analisis politik yang cenderung menyesatkan dalam memahami sejarah ekonomi-politik Indonesia.

[1] Sukarno, “Swadeshi dan Massa Aksi” dalam Di Bawah Bendera Revolusi (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2015), hal. 158-161.

[2] Ibid., 156-159.

[3]Sukarno, Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Bung Karno di Depan Pengadilan Kolonial Bandung (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001), hal. 47-52.

[4] Richard Robison, The Rise of Capital, Allen Unwin, Sydney 1986.

[5] CIA Declassified Report 1948, The Break-Up of The Colonial Empire and Its Implication for US Security.

[6] Airlangga Pribadi Kusman, Merahnya Ajaran Bung Karno, GDN Press Tangerang, 224-228.

[7] https://www.antaranews.com/berita/4123368/presiden-soekarno-revolusi-kita-belum-selesai

[8] Ir Sukarno, Mencapai Indonesia Merdeka, dalam Dibawah Bendera Revolusi (Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta) 1964 hal, 320-321.

[9] Anton E Lucas dan Dianto Bachriadi, Merampas Tanah Rakyat: Kasus Tapos dan Cimacan, KPG, Jakarta 2001. Hal.47.

[10] Baskara T Wardaya, Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin 1953-1963, Galang Press Media Yogyakarta 2011, hal. 79.

[11] Van Thuy Pham Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam (1910s–1960s), Springer Singapore 2019. Hal 157.

[12]Tim Weiner, Legacy of the Ashes: The History of the CIA (New York, Anchor Books, 2008) Hal. 107; Bhaskara T Wardaya, Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin 1953-1963 (Yogyakarta, Galang Press, 2008) Hal.119.

[13] Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Hal 166.

[14]Malcolm Caldwell dan Ernst Utrech, Indonesia: An Alternative History (Sydeney, Alternative Publishing Cooperative Limited, 1979) Hal.100-102.

[15] https://www.marxists.org/indonesia/indones/1957-NjotoRevolusiOktober.htm

[16]Lihat Audrey R Kahin dan George McTurnan Kahin, Subversi Sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia (Jakarta, Pustaka Utama Grafitti 1997) Hal. 72-73.

[17]Ibid, hal. 178.

[18]Lihat Bhaskara T Wardaya, op.cit. hal. 169-188.

[19]Audrey R Kahin dan George McTurnan Kahin, op.cit. hal. 151-157.

[20]Lihat Sukarno, Bung Karno dan Pemuda (Jakarta, CV Haji Masagung 1987). Hal. 173.

[21] Van Thuy Pham, Beyond Political Skin: Colonial to National Economies in Indonesia and Vietnam (1910s–1960s) (Springer Singapore 2019) hal 152.

[22] Mochammad Tauhid, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia (Jakarta: Yayasan Bina Desa, 2011); Airlangga Pribadi Kusman, op.cit. hal.55-56.

Airlangga Pribadi Kusman, pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga