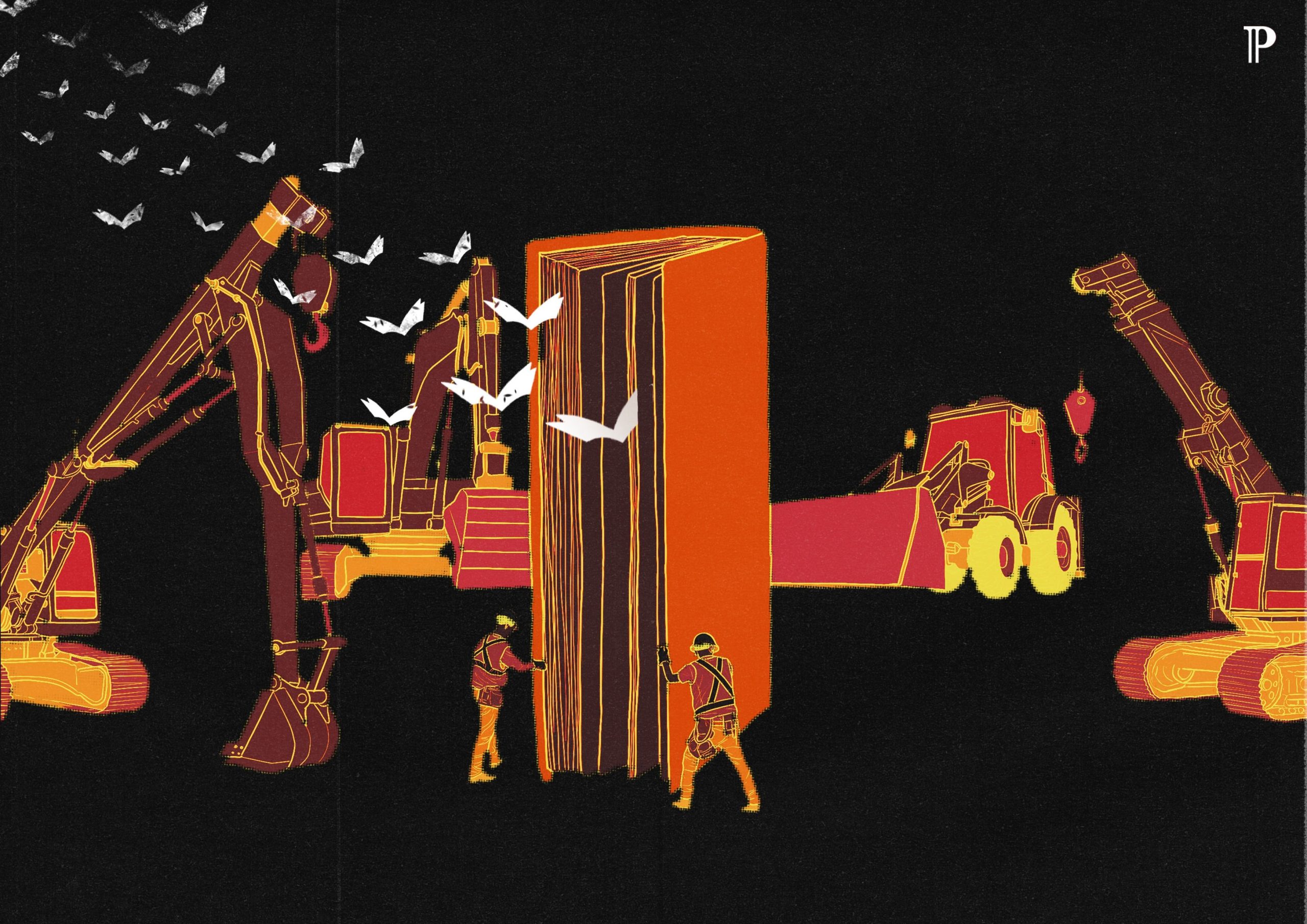

Ilustrasi: Ilustruth

ALL eyes on Papua viral di berbagai media sosial beberapa waktu terakhir. Kampanye ini berawal dari perlawanan suku Awyu dan Moi di Papua Barat terhadap penanaman kelapa sawit di wilayah adat mereka. Sayangnya, tidak semua mendapatkan perhatian serupa. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), sepanjang tahun 2023 saja setidaknya lebih dari 2,5 juta hektare wilayah adat dirampas oleh negara dan perusahaan. Pengambilan juga disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi. Pada tahun itu pula, 204 orang menjadi korban luka, satu orang tewas karena ditembak, dan sekitar 100 rumah masyarakat adat hancur karena dianggap mendiami kawasan konservasi (Saturi, 2024). Di sisi lain, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2018), kelapa sawit berperan penting dalam pembangunan karena menghasilkan devisa serta berkontribusi positif terhadap pendidikan dan kesehatan. Jadi, apakah pembangunan selalu mengorbankan rakyat?

Kondisi ini mempertegas pentingnya pemerintah mendefinisikan ulang makna “pembangunan”. Sudah saatnya pembangunan berpihak kepada rakyat; menyesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

Selama ini, pembangunan di Indonesia terlalu berkiblat kepada imajinasi yang ditawarkan oleh negara Barat, bahwa kemajuan digambarkan dengan modernisasi, industrialisasi, dan urbanisasi (Escobar, 1992). Pembangunan kemudian dimaknai linear mengikuti model Walt Whitman Rostow (1959), bahwa negara harus menciptakan infrastruktur besar-besaran untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk yang terakhir tampak jelas pada masa pemerintahan Joko Widodo, dengan argumentasi bahwa apa yang dibangun dapat menghubungkan ekonomi rakyat dan memperlancar konektivitas antarwilayah (Kementerian Sekretariat Negara, 2019).

Implikasi lain dari pandangan ini adalah konstruksi pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yang harus sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, kebutuhan industri. Jika pembangunan adalah mesin utama modernisasi, maka pendidikan adalah alat dari mesin tersebut.

Dalam artikel Demokratisasi Kampus Sekarang Juga, Mario Hikmat menggarisbawahi bahwa kolonialisme dan pemerintahan Orde Baru Soeharto mengikis nalar kritis di dunia pendidikan. Pengaruhnya terasa hingga saat ini, misalnya bagaimana pengelolaan pendidikan tetap tidak demokratis dan bersifat hegemonik. Namun, berbeda dengan Hikmat yang menyebut urgensi demokratisasi di kampus, saya berpendapat bahwa dekolonisasi pendidikan penting dilakukan sebagai awal dari dekolonisasi pembangunan, karena dalam membicarakan pembangunan, sangat relevan untuk memulai dengan menganalisa sistem pendidikannya.

Dekolonisasi Pendidikan di Indonesia

Dekolonisasi merupakan kritik untuk menantang hegemoni kolonialisme maupun modernitas. Mignolo dan Walsh (2018) berargumen bahwa tidak ada modernitas tanpa kolonialisme dan dekolonisasi merupakan kontra-hegemoninya.

Meskipun sebuah negara sudah merdeka, bukan berarti masalah akibat kolonialisme turut berakhir. Kolonialisme mengakar kuat dalam bentuk modernitas maupun globalisasi, yang membuat negara-negara bekas jajahan harus menyesuaikan politik dan ekonomi mereka seperti negara yang dikategorikan maju. Baik kolonialisme maupun modernitas memandang pengetahuan dan sistem terbaik adalah pengetahuan dan sistem dari Barat. Pada saat yang sama, mereka mengabaikan pengetahuan dan sistem di negara bekas jajahan–seperti kebenaran adalah pengetahuan yang bersifat “science” sedangkan pengetahuan lisan dianggap tidak valid.

Menurut Quijano (2007), dekolonisasi merupakan upaya penting untuk mengombinasikan beragam pengetahuan dan pengalaman. Dasar utama dekolonisasi adalah tidak ada pengetahuan yang benar secara absolut, yang oleh Mignolo and Walsh (2018) sebut sebagai “pluriversality”. Melalui pandangan ini, pengetahuan tidak bersifat hierarki namun memungkinkan adanya kombinasi.

Dekolonialisasi mengakui pengetahuan adat, yang sudah ada selama ratusan tahun. Namun, bukan berarti pengetahuan masyarakat adat tertentu kemudian baik dan dapat dipraktikkan di masyarakat lain. Begitu pula pengetahuan akademik yang telah teruji melalui berbagai hipotesis, uji laboratorium, maupun praktik di masyarakat tertentu. Ia tetap tidak bisa menjadi kebenaran absolut. Sekali lagi, pentingnya dekolonisasi pendidikan adalah untuk mengombinasikan berbagai pengetahuan.

Dekolonisasi pendidikan merupakan awal dari dekolonisasi politik dan ekonomi. Sebagaimana menurut Jackson (2016), dekolonisasi pendidikan merupakan dekolonisasi semua lini sehingga masyarakat mampu menentukan nasibnya sendiri.

Lalu, bagaimana cara melakukan dekolonisasi pendidikan? Dekolonisasi sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Negara kita telah menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955. Negara-negara yang hadir menyepakati pentingnya dekolonisasi, meskipun belum ada kesepakatan mengenai cara mewujudkannya. Aidit (1964) kemudian muncul dengan gagasan bahwa perguruan tinggi harus terintegrasi dengan masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa kampus adalah “menara gading” melainkan “ilmu untuk rakyat” (p.14).

Suwignyo (2023) menegaskan bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk dekolonisasi pendidikan di Indonesia. Tujuan utama dari KKN adalah agar perguruan tinggi memiliki peran untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat pasca perang seperti dengan mengajar literasi dasar. Proses ini menunjukkan pentingnya mahasiswa untuk tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di masa kuliah, namun juga menggarisbawahi perlunya mahasiswa belajar dari masyarakat.

Sayangnya, modernitas di bawah Orde Baru mengubah tujuan KKN dengan menjadikannya sebagai alat pembangunan, misalnya berfokus pada pertanian karena salah satu program utama di masa itu adalah meningkatkan hasil pertanian. Suwignyo (2023) memperjelas bahwa peran KKN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin berkurang di masa sekarang. Berbagai program KKN saat ini jauh dari cita-cita awalnya dan menjadi sekadar syarat untuk lulus.

Selain mengembalikan tujuan awal KKN, ada beberapa alternatif untuk melakukan dekolonisasi pendidikan. Adjei (2007) mencatat diskusi dari McLeod dan Krugly-Smolska tentang beberapa hal yang bisa dilakukan pendidik dan sistem pendidikan untuk kontra-hegemoni pengetahuan dari Barat, di antaranya: pertama, mengundang masyarakat adat untuk berbicara tentang pengetahuan mereka di ruang kelas; kedua, menyediakan bahan belajar dari berbagai negara, tidak membatasi sumber informasi, menyediakan alternatif pilihan penulis; ketiga, melakukan advokasi dan memberikan dukungan untuk masyarakat adat terlibat dalam proses belajar mengajar; keempat, mempertanyakan tentang kekosongan silabus terkait dengan teks dari masyarakat adat atau penulis dari Global South dalam proses belajar mengajar.

Langkah lain dekolonisasi pendidikan dapat dimulai dengan menulis ulang sejarah. Indonesia memiliki sejarah kelam di masa Orde Baru, di mana kebenaran sangat dikontrol oleh penguasa. Di era pasca-Reformasi ini, perlu diupayakan penulisan ulang sejarah, seperti dengan mendengarkan mereka yang terlibat dan mendiskusikannya. Ini dilakukan oleh Alam, tokoh di Namaku Alam karya Leila S. Chudori. Buku ini mengkritik dominasi sejarah pada masa Orde Baru yang menerapkan politik “bersih diri” dan “bersih lingkungan”. Alam sebagai tokoh utama, bersama kelompok sejarah di SMA-nya, mempertanyakan sejarah di kurikulum nasional dan mendiskusikan berbagai buku, salah satunya karya Pramoedya Ananta Toer.

Tentu saja mewujudkan dekolonisasi pendidikan bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan berarti tidak mungkin. Ada dua tantangan yang harus diperhatikan oleh praktisi pembangunan: Pertama, tujuan utama dekolonisasi pendidikan sekali lagi bukan untuk mengunggulkan salah satu sumber pengetahuan, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah menghindari menggunakan ilmu pengetahuan hanya karena sumbernya dari Barat atau justru hanya karena bersumber dari Global South. Jika gagal melakukan hal ini, maka praktiknya justru melanggengkan kebenaran absolut dan menjauh dari cita-cita keberagaman itu sendiri. Mengetahui tantangan ini menjadi alarm penting untuk praktisioner dalam melaksanakan dekolonisasi pendidikan.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Pengakuan dan Keadilan untuk Masyarakat Adat

Pada Nawacita, Jokowi berjanji bahwa pemerintahannya akan melindungi dan memajukan masyarakat adat. Salah satu caranya adalah dengan melegalkan Undang-undang Masyarakat Adat. Namun, hingga penghujung masa kepemimpinannya, janji itu tak kunjung ditepati.

Justru yang terjadi sebaliknya. Masyarakat adat mengalami penggusuran atas nama pembangunan, seperti yang terjadi di Rempang, Paser, maupun di Papua Barat. Tanpa adanya hukum masyarakat adat, maka tidak ada perlindungan masyarakat adat atas wilayah, pengetahuan, dan sistem mereka. Alih-alih memihak dan melindungi pengetahuan masyarakat adat, pembangunan masih dipahami sebagai modernitas yang bisa dicapai dengan mengabaikan masyarakat setempat.

Pemerintah melihat masyarakat adat sebagai objek dari pembangunan, bahwa mereka harus berubah untuk hidup seperti masyarakat lainnya. Cara pandang ini terlihat dari berbagai program pemberian bantuan perumahan di masyarakat semi-nomaden atau nomaden atau pemberian bantuan beras di masyarakat yang memiliki makanan pokok selain beras. Pemerintah tidak pernah menanyakan kebutuhan masyarakat adat.

Waktu yang tersedia untuk merealisasikan janji kampanye semakin sempit. Masyarakat adat tidak hanya butuh pengakuan atas wilayah, namun juga hak-hak mereka. Ini termasuk hak untuk menempuh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan mengakomodir pengetahuan lokal, bukan yang menjauhkan dari persoalan di komunitas. Berawal dari pendidikan yang inklusif dan mengakomodir pengetahuan yang beragam, maka peserta didik dapat menentukan nasibnya sendiri, seperti yang Freire (1993) dan Jackson (2016) sebutkan. Dengan pendidikan yang membebaskan, peserta didik dipandang sebagai subjek dari pengetahuan.

Pendidikan tidak hanya berarti kontribusi secara ekonomi kepada negara. Justru pendidikan dibutuhkan untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat. Untuk melakukannya, negara harus mendefinisikan pembangunan yang berbeda dari yang selama ini dijejalkan oleh negara Barat.

Referensi

Adjei, P. B. (2007). Decolonising Knowledge Production: The Pedagogic Relevance of Gandhian Satyagraha to Schooling and Education in Ghana. Canadian Journal of Education / Revue Canadienne de l’éducation, 30(4), 1046. https://doi.org/10.2307/20466678

Aidit, N. (1964). FUNGSI UNIVERSITAS DALAM REVOLUSI.

Escobar, A. (1992). Imagining a Post-Development Era? Critical Thought, Development and Social Movements. Social Text, 31/32, 20. https://doi.org/10.2307/466217

Freire, P. (1993). Pedagogy of the Oppressed. Penguin Random House UK.

Jackson, M. (2016). Decolonising Education. In Decolonisation in Aotearoa: Education, Research and Practice (pp. 39–47). NZCER Press.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2018). Kebijakan Sawit Nasional Dorong Tujuan Pembangunan Keberlanjutan 2015-2030—Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/2249/kebijakan-sawit-nasional-dorong-tujuan-pembangunan-keberlanjutan-2015-2030

Kementerian Sekretariat Negara. (2019). Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Indonesia Maju | Sekretariat Negara. https://www.setneg.go.id/baca/index/melanjutkan_pembangunan_infrastruktur_dan_indonesia_maju

Mignolo, W. D., & Walsh, C. E. (2018). On Decoloniality: Concepts, Analytics, Praxis. Duke University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv11g9616

Rostow, W. W. (1959). The Stages of Economic Growth. The Economic History Review, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.2307/2591077

Saturi, S. (2024, March 21). Masyarakat Adat Minim Perlindungan, Penetapan Hutan Adat pun Lamban. Mongabay.Co.Id. https://www.mongabay.co.id/2024/03/21/masyarakat-adat-minim-perlindungan-penetapan-hutan-adat-pun-lamban/

Suwignyo, A. (2023). Higher Education as an Instrument of Decolonisation: The Community Service Programme in Indonesia, 1950–1969. Asian Studies Review, 1–20. https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2222225

Amsa Nadzifah, penerima beasiswa LPDP 2021, saat ini menempuh pendidikan di Master of Development Studies University of Melbourne dan sedang memulai Yayasan Literasi Desa Tumbuh di tempat kelahirannya, Moyudan Yogyakarta.