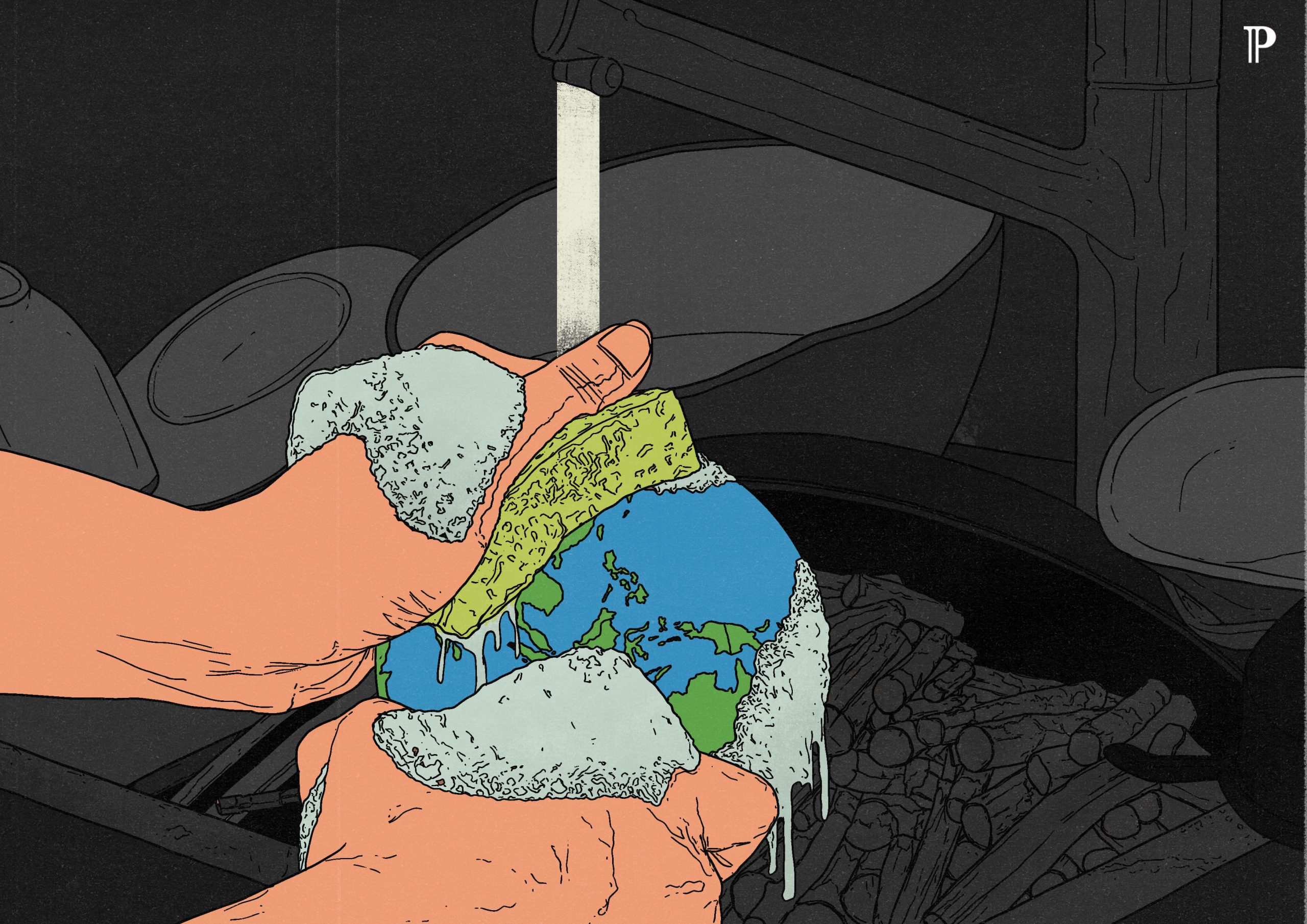

Ilustrasi: Ilustruth

TANGGAL 21 April diperingati sebagai Hari Bumi dan dirayakan oleh seluruh masyarakat dunia. Hari Bumi jadi pengingat betapa beruntungnya manusia dapat tinggal di dalam planet yang mampu memenuhi segala kebutuhan dengan segala kekayaan alam di dalamnya. Tapi Hari Bumi juga jadi pengingat bahwa manusia menginginkan lebih. Mereka menebang hutan untuk dijadikan lahan bisnis, mengeksploitasi mineral untuk diperjualbelikan, mengeluarkan asap pembakaran hasil kegiatan industri, dan aktivitas lain yang akhirnya merusak lingkungan. Manusia telah memandang alam sebagai objek mati yang perannya hanya sebagai komoditas untuk memenuhi hasrat. Manusia menempatkan alam di posisi subordinat di bawah kepentingan ekonomi. Manusia telah benar-benar memisahkan dirinya dengan alam, perbuatan yang oleh Vandana Shiva disebut sebagai “apartheid ekologis”.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia kemudian menjadi ancaman yang semakin jelas dalam beberapa dekade terakhir. Untuk membicarakan penanganan yang tepat untuk mencegah bumi yang sudah terlanjur rusak menjadi lebih buruk, pemimpin dari seluruh dunia berkumpul dalam forum internasional. Namun solusi yang ditawarkan sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan. Kegiatan industri berjalan dengan skema business as usual, izin untuk membuang asap pembakaran hasil industri diperjualbelikan dalam kebijakan carbon trading, dan transisi energi dilakukan dengan cara menggantikan komoditas yang diekstraksi dengan komoditas yang dianggap lebih berkelanjutan. Cara penyelesaian ini memancarkan kepercayaan diri dari sistem kapitalisme—yang didukung dengan kehadiran negara neoliberal—bahwa masalah lingkungan dapat diselesaikan dengan cara menciptakan lebih banyak pasar dan menyempurnakannya.

Keengganan para pemimpin dunia untuk menyelesaikan permasalahan dari akarnya kemudian diiringi dengan upaya depolitisasi atas permasalahan lingkungan. Akibatnya, penyelesaian yang diharapkan justru bersifat individual alih-alih struktural. Masyarakat diminta untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik demi menyelamatkan penyu di lautan, sementara para pelaku industri fosil yang merupakan salah satu aktor utama penyebab rusaknya lingkungan tetap dibiarkan beroperasi dengan aturan-aturan yang seolah membatasi, namun nyatanya tidak. David Wallace-Wells (2019) mengatakan bahwa pada zaman modern ini, menyemburkan belerang ke lapisan udara agar dapat mendinginkan planet beberapa derajat, atau menciptakan teknologi yang dapat menyedot asap karbon dari atmosfer, merupakan opsi yang lebih mudah dilakukan ketimbang merombak sistem ekonomi status quo.

Di sisi lain, kita, orang-orang biasa, harus memahami betul bahwa degradasi lingkungan adalah hal yang politis. Kita perlu mengumpulkan keberanian untuk memikirkan ulang bagaimana sistem ekonomi kita bekerja, serta mengubah bagaimana cara kita memandang dan berelasi dengan alam.

Kapitalisme dan Kerusakan Lingkungan

Dalam buku Social Theory and The Environment, David Goldblatt (2013) menyajikan ulasan mengenai teori-teori sosial kontemporer yang berguna bagi kita untuk menjelaskan asal-usul dari kerusakan lingkungan. Salah satu yang dibahas adalah pemikiran Anthony Giddens yang menempatkan sistem ekonomi kapitalisme dan industrialisme sebagai penyebab struktural. Tapi kemudian Giddens kemudian beralih pandangan. Ia menempatkan industrialisme sebagai penyebab struktural tunggal kerusakan lingkungan, sebab melihat bahwa kerusakan lingkungan juga terjadi di negara-negara industrial non-kapitalis.

Argumen Giddens yang kedua itu kemudian dibantah oleh Goldblatt dengan mengatakan bahwa menghilangkan kapitalisme sebagai penyebab rusaknya lingkungan merupakan hal yang keliru. Ia pun menempatkan kapitalisme sebagai penyebab struktural dari kerusakan lingkungan, sedangkan industrialisme sebagai penyebab langsungnya. Goldblatt kemudian meminjam penjelasan Giddens terkait adanya “afinitas elektif” antara perkembangan kapitalisme dan kemunculan industrialisme, di mana kapitalisme merupakan faktor yang memungkinkan formasi dan konsentrasi kapital pada level yang memungkinkan terbangunnya infrastruktur produksi dari industrialisme, sementara industrialisme melepaskan batasan-batasan organik dari pemanfaatan komoditas serta melipatgandakan potensi pertumbuhan yang inheren dalam sistem ekonomi kapitalis. Goldblatt kemudian menyimpulkan bahwa industrialisme adalah suatu prakondisi struktural dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi ekonomi kapitalis.

Kita dapat mengambil contoh dari Indonesia. Masyarakat memandang kekayaan alam yang melimpah sebagai modal untuk mencapai potensi pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Para penganut paham ini menganggap alam sebagai komoditas tanpa batas yang bebas dimanfaatkan demi kebutuhan manusia, yang salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Cara pandang ini disebut sebagai extractivism. Extractivism adalah aktivitas yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dalam jumlah besar tanpa melalui pemrosesan (atau diproses dalam skala terbatas) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Extractivism merupakan pilihan yang diambil oleh negara-negara yang memiliki kekayaan alam yang besar karena adanya hasrat untuk mengejar pertumbuhan (growth). Aktivitas ini tidak hanya terbatas dalam sektor mineral dan minyak bumi saja, namun juga termasuk pada sektor pertanian, kehutanan, dan bahkan perikanan (Acosta, 2013).

Aktivitas ekstraktif mengakibatkan kerusakan lingkungan yang terjadi sejak fase eksplorasi hingga distribusi. Risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses industri ekstraktif ini kemudian diabaikan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh gagasan extractivism ini.

Lantas mengapa Indonesia—dengan kekayaan alamnya yang melimpah—tetap belum mencapai kemakmuran secara merata? Masyarakat kemudian menyimpulkan secara terburu-buru dengan menempatkan individu sebagai penyebab utama dalam gagalnya pemanfaatan potensi ini, misalnya korupsi dari pengelola industri dan birokrat. Namun permasalahan yang sebenarnya bukanlah pada ranah individu, karena sejak awal cara pandang extractivism memang sudah bermasalah.

Cara pandang extractivism ini terbukti gagal dalam memenuhi janji untuk menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan negara dengan kekayaan alam yang besar justru cenderung mengalami perkembangan ekonomi yang stagnan karena ketergantungannya terhadap industri ekstraktif. Acosta (2013) menyebutnya sebagai the paradox of plenty atau the resource curse. Hal ini dimungkinkan karena negara dengan sumber daya alam yang besar cenderung terpaku untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara mengekstrak secara besar-besaran sumber daya alam yang mereka miliki dan menjualnya ke pasar global secara mentah, tanpa melakukan proses penambahan nilai dari komoditas tersebut.

Acosta juga menyorot kelemahan dari gagasan extractivism ini terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana terdapat kecenderungan untuk menciptakan situasi yang stagnan dalam sektor produksi yang lain. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya koneksi dalam struktur ekonomi antarsektor, seperti ekspor yang hanya terkonsentrasi dalam beberapa komoditas utama yang kemudian menyebabkan pertumbuhan dari sektor lain menjadi stagnan. Belum lagi soal distribusi kekayaan dari hasil industri ini yang hanya terkonsentrasi di kalangan elite, sehingga menciptakan ketimpangan ekonomi yang makin melebar dari waktu ke waktu.

Argumen Giddens dan Goldblatt sama-sama menekankan peran kapitalisme dalam menciptakan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri khas dari sistem ekonomi kapitalisme adalah dorongannya untuk tumbuh dan terus melakukan akumulasi kekayaan. Kapitalisme menciptakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama yang mesti dicapai demi menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Giddens berargumen bahwa kapitalisme adalah yang pertama mengenalkan siklus investasi-laba dalam konteks pasar yang kompetitif, di mana siklus ini kemudian menjadi suatu induk institusional dari hasrat individual dan korporasi untuk memperluas produksi dan laba—dengan kata lain, hasrat untuk bertumbuh.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara lalu diukur melalui kerangka GDP (Gross Domestic Product), yaitu agregat moneter dari barang dan jasa yang dipertukarkan dalam suatu ekonomi. Penggunaan kerangka GDP untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu negara bahkan sudah bermasalah sejak awal, di mana kerangka ini tidak memberikan formula yang tepat untuk menghitung tingkat konsumsi sumber daya, emisi polusi, ketimpangan kekayaan, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan dari proses produksi. Bahkan, para penganut paham ini berupaya melegitimasi penggunaan formula ini dengan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menciptakan trickle down effect yang mampu memberikan tetesan kekayaan kepada masyarakat miskin. Yang terjadi justru sebaliknya, angka ketimpangan antar kelas malah menjadi semakin tinggi.

Hasrat manusia untuk bertumbuh adalah salah satu produk sampingan atau hegemoni dari sistem kapitalisme itu sendiri. Manusia yang melabeli dirinya sebagai homo economicus menempatkan akumulasi utilitas sebagai kekuatan pendorong utama dari perilaku manusia. Konsepsi homo economicus ini kemudian menjelma menjadi nilai-nilai yang dianggap universal sebagai akibat dari kokohnya kapitalisme dalam membangun fondasi di dalam cara berpikir umat manusia, dan keinginan untuk bertumbuh ini kemudian mengabaikan batasan-batasan alamiah dari lingkungan.

Meskipun begitu, konsep growth untuk saat ini tetaplah menjadi cara berpikir arus utama, di mana akumulasi kapital telah berhasil menjadikan barang dan jasa ramah lingkungan menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Singkatnya, kapitalisme telah mampu beradaptasi. Beberapa bahkan melegitimasi perbuatannya dengan meyakini bahwa kemajuan dan inovasi teknologi akan mampu menghadirkan solusi bagi permasalahan lingkungan. Tentu kita tidak mau jatuh kedalam technofacism semacam ini, yang memberikan ilusi palsu sembari mengambil keuntungan dari krisis ini.

Salah satu poin mengenai mengapa mengubah sistem ekonomi yang digunakan sekarang menjadi penting adalah karena cara manusia memaknai gagasan “kemakmuran” yang juga bermasalah. Bagaimana mungkin kemakmuran dimaknai sebagai kondisi di mana terdapat pemusatan kekayaan di tangan segelintir orang, sementara terdapat orang-orang yang bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari hari ke hari? Kita hidup dalam dunia di mana kekayaan ekstrem eksis bersamaan dengan kemiskinan ekstrem: 10% dari total populasi global memperoleh lebih dari 50% total pendapatan (World Inequality Report, 2021).

Andre Gorz dalam Ecology as Politics (1993) bahkan berpendapat bahwa modus konsumsi kita saat ini menjamin bahwa kemiskinan tidak akan mungkin terhapuskan, bahkan malah akan terus direproduksi. Konsumsi akan menjadi suatu bentuk yang progresif, bahkan endemik. Sistem ekonomi yang mapan saat ini tidak memungkinkan terwujudnya pembangunan yang inklusif, malah justru sebaliknya, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin akan makin melebar dan kerusakan lingkungan yang mampu mengancam eksistensi manusia akan terus terjadi.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Transformasi kultural dan Redefinisi Kemakmuran

Gelombang panas akibat menipisnya lapisan ozon, kenaikan permukaan air laut akibat melelehnya es di Antarktika, maraknya kelaparan di seluruh dunia, migrasi besar-besaran akibat berubahnya daerah-daerah di bumi menjadi tidak dapat dihuni akibat krisis iklim, dan segala bentuk kerusakan lingkungan pada akhirnya memberikan ancaman terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Paradigma yang lama telah terbukti gagal dalam mencegah ancaman eksistensial ini, bahkan lebih parahnya, mereka terindikasi sebagai penyebabnya. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk mencoba memikirkan gagasan alternatif untuk menggantikan ide yang telah mapan saat ini.

Post-extractivism, misalnya, mempertanyakan gagasan extractivism yang memandang alam hanya sebatas sebagai komoditas. Pandangan ini menyarankan perombakan kultural dalam menjalani hidup dengan berkecukupan, jenis ekonomi baru yang menggunakan kerangka desain dengan mengimplementasikan alternatif yang lebih holistik dan sistemik, berjalan seiringan antara hak manusia dan hak alam (Acosta, 2016). Gagasan ini juga mengkritik distribusi kekuasaan dalam pasar global, di mana populasi di sekitar sumber daya justru biasanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dari hasil ekstraksi. Pada intinya, pandangan ini mengajak kita untuk melakukan perubahan dalam cara manusia memandang alam.

Selain menolak komodifikasi dari alam, penting juga untuk melakukan dekonstruksi terhadap sistem ekonomi serta melakukan transisi menuju rasionalitas ekonomi yang baru. Konsep degrowth, misalnya, yang memberikan kritik terhadap hasrat untuk tumbuh, mengedepankan pandangan ekologis, mempromosikan cara memaknai hidup yang berkecukupan, serta mendorong adanya inklusivitas dan keadilan dalam pemaknaan kemakmuran (Demaria, 2013). Label manusia sebagai homo economicus mesti digantikan dengan gagasan yang menempatkan nilai-nilai di atas sebagai faktor pendorong yang utama dari perilaku manusia.

Hal ini berarti diperlukan adanya peruntuhan epistemik yang berpusat pada cara produksi dan bagaimana kita memaknai pertumbuhan dan kemakmuran, serta menggesernya menuju tatanan nilai yang lebih simpel (Acosta, 2016). Kemakmuran harusnya dimaknai secara inklusif di mana distribusi kekayaan tidak terpusat di tangan beberapa kalangan, dan memastikan setiap manusia di bumi setidaknya mampu untuk menjalani hidup yang layak. Memaknai kemakmuran dengan cara seperti ini akan memberikan manusia sebuah kerangka tujuan baru yang harus dicapai, tanpa merusak batasan-batasan yang diberikan oleh alam dalam prosesnya. Dan karena alasan inilah transformasi kultural dan redefinisi kemakmuran harus dilakukan secepatnya.

Alam, jika terus-terusan dirusak, pada akhirnya akan menunjukkan peran yang sebenarnya dalam relasinya dengan manusia. Perbuatan manusia yang menciptakan kerusakan lingkungan tentu akan berdampak bagi alam, namun ia akan selalu dapat memperbaiki dirinya, mungkin dalam kurun waktu yang lama—ribuan atau jutaan tahun—namun pada akhirnya ia akan selalu dapat beregenerasi dan memastikan eksistensinya. Berbeda dengan manusia yang—apabila memilih untuk tetap mengabaikan perbuatannya yang merusak lingkungan—pada kurun waktu tersebut akan terlebih dahulu mencapai kepunahan, sebelum dapat menyesali tindakannya yang memastikan kemusnahan spesiesnya sendiri. Alam menunjukkan bahwa manusialah yang membutuhkannya, dan bukan sebaliknya.

Referensi

Acosta, A. (2016), Post-Growth and Post-Extractivism: Two Sides of the SameCultural Transformation, Alternautas, 3(1), 50-71

Acosta, Alberto. (2013). Extractivism and Neoextractivism: Two sides of the same curse. Beyond Development: Alternative Visions from Latin America. 61-86.

Brand, U., Boos, T., & Brad, A. (2017). Degrowth and post-extractivism: two debates with suggestions for the inclusive development framework. Current Opinion in Environmental Sustainability, 24(36-41).

DEMARIA, F., SCHNEIDER, F., SEKULOVA, F., & MARTINEZ-ALIER, J. (2013). What is Degrowth? From an Activist Slogan to a Social Movement. Environmental Values, 22(2), 191–215. http://www.jstor.org/stable/23460978

Goldblatt, D. (2013). Social Theory and the Environment. John Wiley & Sons.

Gorz, A. (1993). Ecology as politics. Pluto.

Inequality: Global trends — Development Initiatives. (2015). Inequality: Global trends. Development Initiatives. https://devinit.org/resources/inequality-global-trends/

Weyler, R. (2022). Greenpeace International. Greenpeace International. https://www.greenpeace.org/international/story/53539/limits-to-growth-book-eccology-50-years/

Satriya Nugroho, seorang pelajar