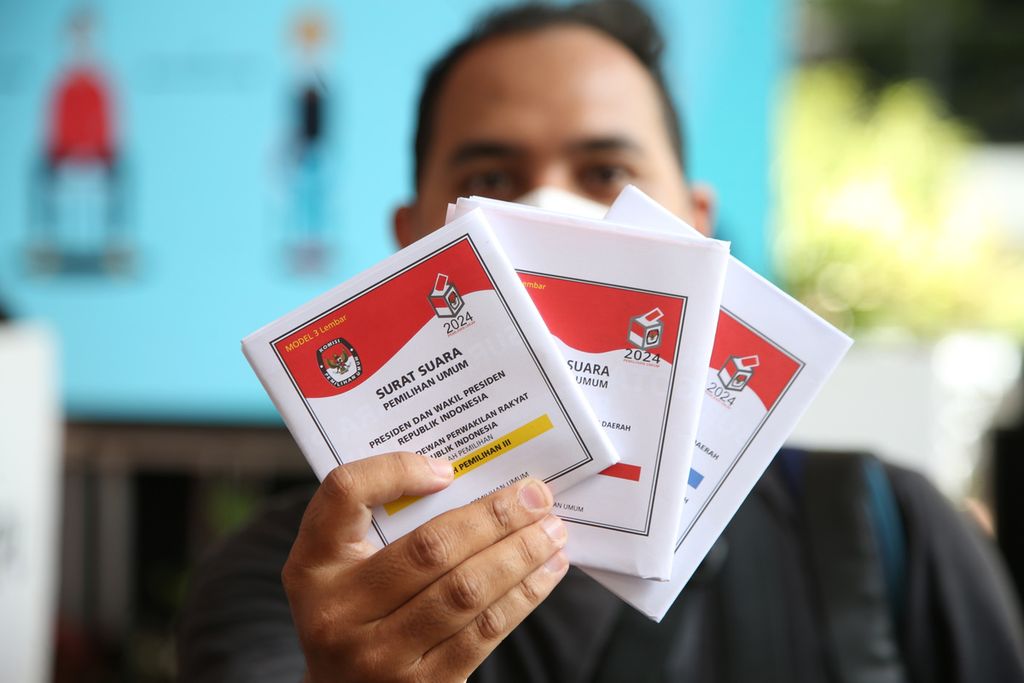

Foto: Pemkot Tangerang

ULIL Abshar Abdalla ada benarnya. Dalam kolom “Analisis Politik” di Kompas edisi 15 Februari, cendekiawan Nahdlatul Ulama ini mencoba menjelaskan kemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming—dan konsisten ia gemakan di akun X/Twitter-nya sampai baru-baru ini. Menurutnya, “…pelanggaran-pelanggaran itu memang benar ada, tetapi tidak bisa menyangkal fakta bahwa rakyat, dengan suara yang begitu besar, tetap menginginkan jalan pembangunan ala Jokowi. Suka tidak suka, kita harus mendengar sungguh-sungguh popular wisdom ini.”

Fakta itu menurutnya mesti menyadarkan kaum terdidik. Mereka, kata Ulil, telah lama berkubang dalam sudut pandang “kemunduran demokrasi” dalam menyigi realitas politik Indonesia sehingga “seolah-olah tak ada isu lain yang juga urgent.” Mereka, ditambah para pengkaji politik dari luar negeri yang turut mengafirmasi cara penyigian macam itu, tanpa sadar terjangkiti apa yang disebutnya dengan middle class intellectual bias.

Ulil kemudian memperjelas bahwa posisinya bukan hendak menyangkal kecurangan-kecurangan yang ada—apalagi, mungkin, mengambil keuntungan. Ia sekadar mau mengajak kaum terdidik agar tidak melihat dari satu perspektif yang telah mengarus utama. Selain itu, ia juga mengajak agar bersikap lapang dada menerima fakta bahwa rakyat memiliki prioritas berbeda. Ia menutup kolomnya dengan kalimat harap-harap cemas bahwa demokrasi Indonesia, mau bagaimanapun, tidak akan mati.

Klaim-klaim tadi membuat kita bertanya-tanya: (P1) Apakah kemenangan Prabowo adalah betul kehendak rakyat atau paling tidak setengah lebih pemilih di TPS? (P2) Apakah keprihatinan kaum terdidik tidak merepresentasikan apa yang menjadi prioritas rakyat?

Demokrasi yang Nihil Rasional

Dalam pengamatan saya, ada dua hipotesis yang kerap diajukan untuk menjawab pertanyaan tentang kemenangan pasangan capres-cawapres kesayangan Joko Widodo ini: pertama, bahwa pemilih mereka merupakan orang-orang berpendidikan rendah; dan kedua, bahwa pemilih mereka yang lain merupakan kelas menengah ke bawah. Dua hipotesis itu terbukti salah. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa suara pemilih mereka yang berpendidikan tinggi adalah 41,7%, lebih tinggi dari paslon 01 (34,7%) dan paslon 03 (12,6%). Berdasarkan status sosial-ekonomi, pemilih paslon 01 memiliki rerata, 45,6% dari kalangan atas dan 50,9% dari kalangan menengah atas, meninggalkan jauh dua paslon lain. Data-data dari hasil hitungan cepat ini adalah “fakta” kemenangan, dan dengan demikian kita harus menerimanya dengan lapang dada.

Memang ada maksim masyhur, vox populi vox dei, tetapi apakah suara rakyat selalu merupakan kebenaran? Dengan kata lain, apakah rakyat telah mencoblos pilihannya di kotak suara secara sadar dan benar? Kita tidak akan lupa sejarah yang masih segar dalam memori. Jerman sebagai negara beradab di paruh pertama abad 20 memenangkan Adolf Hitler, seorang fasis dan pembantai jutaan Yahudi, melalui proses demokrasi; atau yang lebih segar lagi, misalnya, kemenangan pemimpin saklek dan isolasionis, Donald Trump, dalam pemilihan umum Amerika Serikat, di mana warga negaranya konon lebih rasional dan maju.

Richard Dawkins (dalam Harari 2023: 48), salah seorang dari empat intelektual terkemuka yang dijuluki Four Horsemen, mengkritik pemerintah Inggris yang meminta pemungutan suara pada rakyat untuk kebijakan Brexit. Baginya, rakyat, termasuk dirinya, selayaknya tidak diminta untuk menyumbang suara pada kebijakan referendum tersebut. “Kenapa tidak sekalian saja kamu mengadakan pemungutan suara nasional untuk memutuskan apakah Einstein benar dalam aljabar, atau membiarkan penumpang memilih di landasan mana pilot harus mendaratkan pesawat?” katanya. Dawkins hendak memperjelas bahwa dalam pemungutan suara, rakyat rentan sekali keliru menentukan mana yang seharusnya mereka pilih. Sebab hal itu membutuhkan kecakapan politik dan berbagai kemampuan lain. Persoalannya, tidak semua individu punya kesempatan yang setara dalam mempelajari itu.

Dengan demikian, jika mau konsisten tentang demokrasi dan para pelakunya yang menjalankannya secara rasional, kata Harari, “sama sekali tidak ada alasan memberi hak suara yang sama kepada semua orang” atau hanya sebagian kecil orang yang bisa mengikuti pemilihan umum. Sebab, hanya ada segelintir dari rakyat yang memiliki kecakapan politik dan kecakapan lain yang dibutuhkan, sehingga bisa dianggap memilih secara rasional. Bahkan menurutnya tidak ada alasan untuk memberikan hak suara pada siapa pun (2023: 48).

Ia menerangkan bahwa basis sebenarnya dari demokrasi bukanlah rasionalitas, tapi perasaan. Hanya perasaan yang merepresentasikan kehendak bebas dalam diri manusia. Sebagian orang boleh jadi lebih rasional daripada sebagian lain, namun setiap dari mereka punya perasaan, dan dengan demikian memiliki kehendak bebas (Harari 2023: 49). Ketika pemilih datang ke TPS, ia mencoblos berdasarkan kata hatinya, kebebasan yang ada pada dirinya. Namun, seperti dikatakan sebelumnya, kebebasan itu rentan sekali untuk menjerumuskan pada kekeliruan. Oleh karena itu, pemilihan umum yang rasional sebetulnya nyaris nihil.

Alih-alih rasional, berdasarkan analisis Harari, rakyat cenderung memilih atas dorongan emosional soal siapa yang akan mereka naikkan ke kursi tertinggi kekuasaan dan menentukan nasib mereka ke depan. Untuk memilih secara rasional, dibutuhkan kecakapan yang bisa diperoleh salah satunya melalui pendidikan tinggi. Akan tetapi, pun memiliki kecakapan tidak niscaya menghindarkan dari kekeliruan. Buktinya, pemilih pasangan “petahana” ini dari kalangan berpendidikan tinggi unggul jauh dibandingkan pasangan capres-cawapres lain. Apakah ini berarti bahwa kemenangan mereka adalah pilihan nurani rakyat, dan sebagai buah dari pilihan yang benar?

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Kesadaran Palsu

Agar bisa menjawab persoalan ini, pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kemenangan Prabowo-Gibran adalah kemenangan Jokowi. Dengan tegas pasangan ini menyatakan diri pro-status quo, melanjutkan “perjuangan” yang telah membuat keringat Jokowi mengucur. Hal ini berarti bahwa persona Jokowi sebagai sosok “orang baik” yang disukai rakyat direngkuh oleh mereka, demikian pun suara pemilihnya.

Namun, persona Jokowi tidak akan berpindah begitu saja tanpa ada keterlibatan langsung. Meskipun ia pernah berinteraksi dengan semua pasangan, tetapi yang paling intens adalah dengan Prabowo: dari kunjungan sampai makan di warung pinggir jalan, dan ditambah restu Jokowi terhadap Gibran untuk jadi calon wakilnya. Ini sinyal yang cukup jelas bagi para pemilih Jokowi untuk memutuskan Prabowo sebagai pilihan mereka pada 14 Februari lalu.

Persona Jokowi sebagai “orang baik” memang jadi rebutan mulanya oleh semua paslon presiden, sebelum akhirnya ia memihak dengan jelas pada paslon di mana anaknya berada. Paling tidak, perebutan itu terjadi antara pasangan paslon 02 dan 03. Mereka tahu bahwa potensi suara pemilih Jokowi itu besar dan menghadirkan persona Jokowi pada mereka akan membuat langkah pada kemenangan jadi lebih ringkas. Namun, persona itu tidak hadir begitu saja dari nurani rakyat, tetapi dibentuk, dan pada tahapan tertentu pembentukan itu melanggar asas-asas hukum.

Penelitian Muhammad Darry Abbiyyu dan Diah Asri Nindyaswari (2022: 76) membuktikan asumsi tersebut. Menurut mereka, “Buzzer dilibatkan pada penanganan untuk membungkam setiap kritik guna mengesankan bahwa pemerintah Jokowi selalu memiliki citra positif sebagai ‘orang baik’. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendiskreditkan pemerintah berusaha diputarbalikkan faktanya dalam merebut ruang wacana di media sosial.” Tidak sekadar perebutan wacana, kerja “pengamanan” persona Jokowi oleh para pendengung itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran: penyebarluasan informasi pribadi, peretasan, dan penyebaran hoaks (2022: 77).

Belakangan, pelanggaran semacam itu kian akut: mulai dari kejanggalan putusan MK yang sat set menurunkan ambang batas usia, yang memberi jalan bagi Gibran untuk memajukan diri, kampanye-kampanye terselubung para menteri dan Jokowi sendiri, penunjukan pejabat daerah yang membuat jaringan hegemoni kian menyebar, “arahan” kampanye di akar rumput dengan menggerakkan kepala desa, sampai politisasi bantuan sosial. Semua itu digambarkan secara rapi dan jernih dalam Dirty Vote yang bisa diakses di Youtube—setelah ditonton jutaan orang, film itu tidak bisa diakses sampai beberapa saat setelah pemilu.

Tiga ahli tata negara dalam film itu segera dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pembuat onar dan merugikan pasangan momongan Jokowi, termasuk sang sutradara. Laporan itu dilayangkan oleh Ketua Forum Komunikasi Indonesia. Kita boleh menduga bahwa laporan ini berangkat dari nurani pelapor yang begitu mencintai Indonesia atau memang ada campur tangan pihak tertentu. Terlepas dari itu, yang terang adalah bahwa ada krisis akut perihal kepercayaan pada kepakaran, dan bahwa ada upaya represi pada setiap kritik pada rezim Jokowi. Karena itu, lamat-lamat kita dapat menduga bahwa langkah ini sebetulnya bagian dari “pengamanan” tadi.

Jika memakai cara pandang Antonio Gramsci, Jokowi sedang mempraktikkan hegemoni, yaitu upaya kontrol kelas atas terhadap kelas bawah untuk melanggengkan ideologi atau kekuasaan yang dimilikinya; untuk terus memproduksi pengetahuan bahwa dia adalah dan akan selalu “orang baik”. Kontrol itu bisa bersifat koersif sebagaimana yang terjadi pada para pengkritik, dan non-koersif seperti yang dilakukan para buzzer.

Di sini, kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya, yakni apakah kemenangan Prabowo-Gibran (Jokowi) adalah pilihan nurani rakyat? Jawabannya: Iya, itu pilihan nurani, tapi nurani itu merupakan produk dari praktik hegemoni, sebuah kondisi pengetahuan, mental, dan perilaku yang direkayasa seperti itu. Artinya, mereka sedang berada dalam kontrol ideologi—sebut saja “jokowisme”.

Mudah untuk membuktikan kebenaran adanya ideologi yang memproduksi kesadaran palsu, yaitu eksisnya kepercayaan berlebih pada apa yang diajarkan ketimbang kenyataan (Hardiman 2015: 231). Majunya Gibran, hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi, dan praktik kecurangan lain yang diterangkan dalam Dirty Vote, menjadi bukti termudah perihal kesadaran palsu itu, di mana mereka tidak peduli pada fakta dengan terus memilih pasangan yang tidak layak, memilih lebih percaya pada spekulasi tak berdasar di media sosial.

Maka, apabila kembali pada pertanyaan, apakah berarti bahwa kemenangan mereka adalah pilihan nurani rakyat, dan lebih lanjut sebagai buah dari pilihan yang benar? Jawabannya: Iya, pilihan nurani, namun produk dari hegemoni dan kesadaran palsu, sehingga nurani itu tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya, dan demikian pilihan mereka adalah keliru. Dan berarti dua pertanyaan kita lebih awal terjawab, bahwa (P1) kemenangan Prabowo bukan kehendak rakyat atau sebagian besar rakyat, (P2) bahwa benar keprihatinan kaum terdidik tidak merepresentasikan apa yang menjadi prioritas rakyat—karena hegemoni dan kesadaran palsu itu.

Daftar Pustaka

Abbiyyu, Mohammad Darry, dan Diah Asri Nindyaswari. 2022. “Penggunaan Buzzer dalam Hegemoni Pemerintahan Joko Widodo.” Langgas: Jurnal Studi Pembangunan 1(2):70–81. doi: 10.32734/ljsp.v1i2.9136.

Harari, Yuvan Noah. 2023. 21 Pelajaran untuk Abad ke-21. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hardiman, F. Budi. 2015. Seni Memahmai: Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida. Yogyakarta: Kanisius.

Faris Ahmad Toyyib, Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada