Foto: Betahita.id

PADA Februari 2023, Nikodemus Manao, koordinator masyarakat adat Pubabu-Besipae, Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap polisi atas dugaan penganiayaan terhadap seorang aparatur sipil negara ketika sedang membawa surat pengosongan lahan dari pemerintah provinsi. Ia mulai menjalani sidang pada Senin 5 Juni 2023, dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara pada Rabu 12 Juli 2023. Viktor E. Manbait selaku penasihat hukum menyatakan peristiwa ini adalah bukti adanya upaya pembungkaman terhadap masyarakat kecil yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Duduk perkaranya bisa ditarik jauh pada 1982, yaitu ketika ada kesepakatan melaksanakan proyek percontohan peternakan sapi modern antara pemprov, masyarakat adat setempat dan pemerintah Australia. Lahan yang dipakai luasnya kurang lebih 6 ribu hektare. Bagi masyarakat Besipae, kesepakatan pelaksanaan proyek percontohan itu dimaknai sebagai “pembangunan”. Pada wacana itu ada harapan akan perubahan dan perbaikan taraf hidup. Karena itu pula masyarakat menyerahkan tanah ulayatnya.

Mengutip kronologi yang disusun oleh Ikatan Tokoh Adat Pencari Kebenaran dan Keadilan, setelah 5 tahun Dinas Kehutanan kemudian mengganti program dengan proyek penanaman komoditas kayu dengan skema hak guna usaha, yang direncanakan hingga 2008, tanpa persetujuan masyarakat. Kemudian, pada 1995, dinas mengubah hutan adat Pubabu-Besipae menjadi “hutan negara”. Proyek penanaman komoditas kayu ini kemudian diperpanjang di area yang sama. Namun warga menolaknya karena merugikan.

Alih-alih mengembalikan lahan warga, pemprov malah secara sepihak menerbitkan sertifikat hak pakai pada 19 Maret 2013 dengan luas area 3.780 hektare. Padahal, masyarakat sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak yang selesai setahun sebelumnya. Atas dasar sertifikat itu, pemprov menggusur masyarakat dan menuduh mereka sebagai pemberontak. Pemerintah hendak menggunakan lahan itu kembali sebagai tempat peternakan.

Konflik terus meningkat. Pada 17 Oktober 2017, pemprov mengintimidasi dan memaksa masyarakat meninggalkan tanah yang sekali lagi mereka klaim sebagai tanah negara. Senin 17 Februari 2020, tim gabungan polisi, Satpol PP bahkan TNI membawa water cannon untuk menggusur. Bahkan pada Mei 2020 Gubernur NTT Victor Laiskodat memimpin langsung rombongan aparat untuk mengintimidasi masyarakat. Pemprov NTT kembali melancarkan aksi penggusuran pada 18 Agustus 2020. Aksi ini terjadi sehari setelah baju adat setempat dikenakan oleh Presiden Joko Widodo dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-75 Indonesia.

Sejak 2011, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebenarnya telah mengeluarkan surat peringatan agar kriminalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat Pubabu-Besipae dihentikan. Namun pemprov terus mengabaikannya. Penggusuran terjadi pada 20 Oktober 2022, yang kelima sejak 2020 dan sehari sebelum Nikodemus Manao dituduh menganiaya, mengakibatkan rumah masyarakat terbakar dan barang-barang hilang. Sebanyak 22 keluarga atau 134 jiwa terdampak.

Jaringan kapitalisme

Taktik Pemprov NTT dalam mengakuisisi tanah ulayat sebetulnya melampaui urusan politik dan kultural, juga sekadar usaha memburu rente. Tulisan dengan paradigma ekologi-dunia (world-ecology) ini berargumen bahwa sejarah hegemoni dan eksklusi yang dilakukan oleh Pemprov NTT terhadap masyarakat Pubabu-Besipae terintegrasi dengan modus operandi kapitalisme untuk menghancurkan manusia (dimensi sosial/budaya) sekaligus alam (dimensi ekologis/lingkungan). Artinya, kapitalisme di Besipae bukan hanya berfokus pada proses akumulasi modal, juga tidak sekadar dominasi kelas superior terhadap kelas inferior, tetapi seluruh jaringan kehidupan masyarakat.

Paradigma ekologi-dunia adalah konsep yang mencoba mengatasi pandangan dualis yang melihat krisis “masyarakat” (society) berbeda dengan krisis “alam” (nature). Kebanyakan ilmuwan sosial melihat bahwa krisis kemanusiaan (humanity) adalah satu hal sedangkan krisis ekologis adalah hal lain. Konsep ekologi-dunia mensintesiskan dualisme tersebut (Hartley, 2016).

Menurut Moore (2016), ahli sosiologi lingkungan dari Universitas Binghantom, Amerika Serikat, memisahkan krisis sosial (humans without nature) dan krisis alam (ecologies without humans) membuat kita sulit menjelaskan cara kerja kapitalisme dalam krisis ekologis-kemanusiaan hari ini. Menurutnya, kapitalisme bekerja sebagai proses akumulasi modal (accumulation of capital), ia haus kekuasaan (the pursuit of power) sekaligus mengeksploitasi alam (production of nature). Moore menyebut strategi ini sebagai capitalism in the web of life.

Menurut Moore, di jantung dualisme melekat konsep antroposen. Antroposen adalah gagasan filosofis yang diturunkan dari dalil dualisme cartesian yang secara dikotomis memisahkan manusia (res cogitans) dari alam (res extensa). Dualisme ini bermasalah secara filosofis dan praktikal karena membentuk cara orang memikirkan tentang dunia. Secara ontologis (what is?), paradigma itu membentuk pandangan bahwa berbagai entitas (alam, energi, hutan) di luar subjek manusia an sich adalah cuma benda (things). Secara epistemologis (how do we know?), paradigma itu membuat manusia (Eropa) berpikir sebagai makhluk (human) yang paling beradab dari yang lain.

Revolusi Industri di Barat yang ditandai dengan penemuan mesin uap pada tahun 1784 merupakan praksis dualisme cartesian tersebut (Moore, 2015: 176), di mana alam atau bahkan manusia (yang bukan Eropa) dieksploitasi untuk kepentingan kaum borjuis Eropa. Paradigma ini kemudian melahirkan kekerasan kolonial dan imperialisme hampir di seluruh Amerika Latin, Asia dan Afrika. Kekerasan imperialisme ini berambisi untuk menertibkan masyarakat kolonial menjadi apa yang Adam Smith sebut masyarakat beradab (civilised society).

Persoalannya adalah antroposen hanya memikirkan dunia kini dan di sini. Ambisi masyarakat industrial untuk mengeksploitasi dan menguasai alam dan masyarakatnya tidak memikirkan masa depan. Itulah sebabnya Moore menegaskan bahwa pendekatan antroposen tidak mampu mempertanyakan lebih lanjut fenomena ketimpangan sosial, alienasi dan kekerasan yang telah mengakar dalam masyarakat mondial modern (Moore, 2015: 173).

Moore menyebut zaman krisis multigatra ini sebagai zaman kapitalosen. Tesis kapitalosen adalah untuk memahami krisis sekarang, kapitalisme mesti dipahami sebagai ekologi dunia tentang kekuasaan, produksi dan reproduksi (Moore, 2016). Artinya, kapitalisme bukan hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi, akumulasi modal atau proses produksi, tetapi cara mengatur alam yang adalah seluruh planet ini. Dalam lanskap itu, kapitalisme lebih sebagai suatu peradaban yang merupakan produk antroposen sekaligus arus zaman modern. Konsepsi ini melampaui pemahaman kapitalisme klasik ala marxian yang berfokus pada aktivitas ekonomi sekaligus mengatasi dualisme cartesian yang secara dikotomis memisahkan kemanusian (humanity) dan alam (nature) (Hartley, 2016: 158).

Kapitalisme sebagai ekologi-dunia terdiri dari tiga elemen. Pertama, akumulasi primitif. Kaum marxian menyebut kondisi ini sebagai proletarianisasi, yaitu orang-orang yang menjadi komoditas dalam pasar tenaga kerja untuk kepentingan kapitalis. Kedua, proses dominasi satu kelas terhadap kelas lain. Secara historis, gagasan tersebut mulai menggejala luas sejak tahun 1450-an, ditandai dengan privatisasi, akuisisi tanah, perampasan dan pengisapan tenaga kerja yang terjadi hampir di seluruh Asia, Afrika dan Amerika Latin. Ketiga, kekuasaan simbolik atau rezim pengetahuan. Revolusi saintifik abad ke-19 memasukkan seluruh planet ini ke dalam kerangka kerja mesin-mesin kapitalis. Perkembangan teknologi sains modern menjadikan alam dan manusia sebagai komoditas untuk kepentingan akumulasi modal (Moore, 2016). Moore (2014) menyebutnya sebagai kapitalisme totalitarian atau neoliberalisme.

Kekuasaan kapitalisme bertahan dengan memeras alam dan mengisap tenaga kerja tanpa kompensasi. “The condition of the rise of capitalism, in other words, was the creation of cheap nature,” kata Moore (2016). Alam dan manusia dieksploitasi secara gratis untuk melayani kepentingan kapitalisme.

Kapitalisme dilihat jelas dalam jaringan kehidupan masyarakat NTT hari-hari ini. Pertama, adanya tenaga kerja murah (cheap labor). Dalam konteks Pubabu-Besipae, tenaga kerja murah mewujud dalam instrumen negara seperti tentara, polisi, Satpol PP bahkan sampai Pemda TTS dan sebagian sipil. Mereka digunakan untuk membungkam masyarakat Besipae dalam proses pembangunan di hutan adat Pubabu. Mereka hanyalah “sarana murahan” yang dimanfaatkan untuk melancarkan agenda kapitalis, yaitu elite-elite lokal.

Menurut Moore, untuk terus mengeksploitasi tenaga kerja secara murah atau menghasilkan tenaga kerja produktif, niscaya diperlukan syarat berikutnya demi meningkatkan profitabilitas dan mempercepat akumulasi modal, yaitu energi murah (cheap energy), makanan (food) dan bahan mentah (raw materials). Hal ini juga dapat ditemukan di NTT.

Energi yang murah (cheap energy) bisa dilihat di sebagian daerah di NTT. Pemprov mengeksploitasi alam untuk tambang maupun pembangunan geotermal karena tuntutan pasar global. Dengan demikian, ketidakberesan sosial di hutan adat Pubabu hanyalah satu masalah dari luasnya praktik eksploitasi energi.

Lalu makanan/pangan yang murah (cheap food). Hal ini terjadi untuk menjaga harga (upah) tenaga kerja tetap rendah. Menuntut kenaikan upah kebanyakan terjadi karena bahan pangan menjadi mahal. Sementara soal bahan mentah yang murah (cheap raw), di NTT terjadi ketika negara memanfaatkan kayu di hutan untuk membangun pabrik demi memperluas produksi. Singkatnya, seluruh alam di NTT dimanfaatkan secara dinamis agar kapitalisme tetap eksis (bdk. Moore, 2016).

Dipinggirkan karena modal

Embrio kekuasaan Pemprov NTT terhadap warga Besipae hari ini niscaya menunjuk dua lapis konteks, yaitu global dan lokal. Dalam konteks global, kerja sama antara tiga pihak (Australia, pemprov sendiri, dan tua-tua adat masyarakat Besipae) di 1982 terjadi ketika puncak revolusi ekonomi liberal meletus—pada periode kekuasaan Margaret Thatcher di Inggris (1979-1990) dan Ronald Reagan di Amerika Serikat (1981-1989). Inilah tahun-tahun ketika demam privatisasi, deregulasi dan desentralisasi dikibarkan secara luas di seluruh dunia dengan semboyan agung laissez-faire.

Sementara dalam konteks lokal, segera kelihatan bahwa kesepakatan itu memang terjadi dalam relasi bisnis pengusaha-pemerintah yang sudah biasa terjadi. Dari perspektif historis, relasi bisnis penguasa-pengusaha ini bisa dilihat jejaknya di masa Orde Baru. Wujudnya dapat dilihat ketika Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diperbarui sehingga sarat nafsu neoliberal. Menurut Dhosa (2019), reformasi aturan itu adalah produk hukum yang memberikan peluang kepada negara untuk mengontrol tanah masyarakat dengan basis ideologi kapitalisme.

Konsensus tahun 1982 antara pemprov, Australia dan masyarakat yang sebagai titik tolak peminggiran masyarakat niscaya berdasarkan kalkulasi untung-rugi individual (sekali lagi: kalkulasi ekonomis individual) yang berlangsung dalam skema transaksi ekonomi kapitalisme neoliberal tersebut. Jantung dari neoliberalisme adalah gagasan bahwa manusia per se homo economicus (makhluk ekonomi). Artinya, kegiatan ekonomi bukanlah satu dari berbagai hubungan antar manusia, melainkan satu-satunya model yang mendasari semua relasi. Prinsip fundamentalisme pasar inilah yang kini menentukan hidup matinya masyarakat Besipae.

Motif penguasaan lahan adat sesuai dengan agenda besar neoliberalisme, yaitu pertama-tama bukan bertujuan untuk kesejahteraan bersama tetapi agenda pribadi/kelompok untuk mengontrol alam, sekaligus menghancurkan suku Dawan (atoin meto) di Besipae. Lalu, di mana agenda kesejahteraan bersama, perbaikan lingkungan atau urusan hutan adat? Jawabannya: itu nomor kesekian.

Namun, sebagaimana menurut Moore (2015), kapitalisme dalam bentuk pemerintahan lokal hari ini perlu dipahami bukan hanya sebagai sistem produksi/ekonomi pasar, juga bukan sekadar sistem kelas dan budaya (feodalisme) melainkan strategi mengatur seluruh ruang hidup masyarakat lokal. Model kapitalisme ini mengomodifikasi alam sekaligus manusia. Ia melampaui dualisme cartesian yang memisahkan manusia dari alam sekaligus mengatasi siasat kapitalosen yang hanya berfokus pada akumulasi kapital.

Pembangunan pemerintah di NTT sesuai dengan agenda pembangunan nasional berskema neoliberalisme. Pendekatan ini pertama-tama dan terutama mengukur kemajuan dari aspek kalkulasi ekonomi. Dampaknya, kekuasaan bisnis dan fundamentalisme pasar memangsa semua sektor kehidupan, entah budaya, agama, pendidikan sampai relasi antar manusia. Negara mencurahkan perhatian hanya pada akumulasi modal, sibuk melakukan privatisasi, desentralisasi dan deregulasi demi pembangunan ekonomi for better or for worse (Herry-Priyono, 2022). Mekanisme pembangunan berwatak neoliberal menghendaki campur tangan politik seminim mungkin dan ekonomi biarlah mengurus dirinya sendiri.

Karena itu, kalau muncul sekelompok masyarakat yang antibisnis, antipasar, antikekuasaan, atau antipemerintah sebagaimana warga Besipae, mereka menjadi pemberontak vis a vis pembangunan ekonomi.

Singkatnya, prahara yang menimpa masyarakat Besipae menunjuk apa yang Moore sebut masalah metabolisme tunggal, yaitu perpaduan antara krisis ekologis-hutan (ecological moment) sekaligus krisis sosial (social moment).

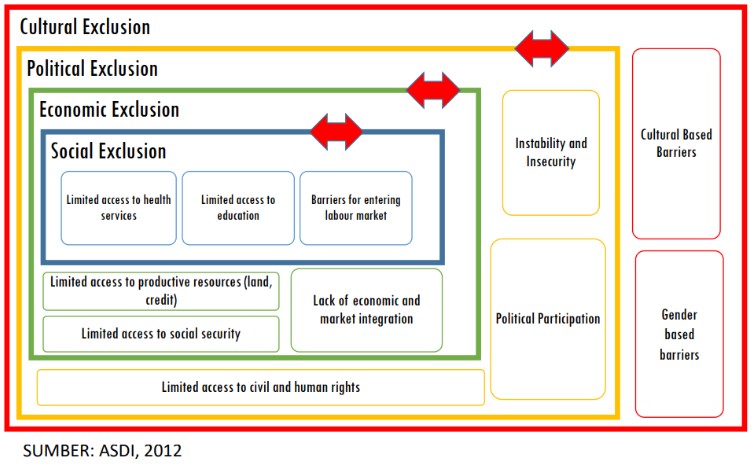

Pada akhirnya diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Besipae menyebabkan eksklusi sosial. Eksklusi sosial mendeskripsikan gejala ketika individu, suatu kelompok, atau komunitas sosial tertentu mengalami berbagai persoalan seperti pengangguran, pendapatan yang rendah, kondisi perumahan dan kesehatan yang buruk, tingkat kejahatan yang tinggi serta mutu pendidikan yang rendah (Mabughi & Selim, 2006). Eksklusi sosial yang dialami masyarakat Besipae terutama merujuk pada eksklusi material yang terkait tanah dan eksklusi kultural tepatnya soal etnis. Eksklusi material berawal ketika adanya kesepakatan proyek peternakan sapi. Ini memisahkan masyarakat adat Besipae dari tanah sendiri.

Watak kolonial Pemprov NTT dalam mengurus masyarakat Besipae melahirkan peminggiran secara terstruktur dan sistematis. Dalam penelitiannya, Li (2001: 652) menjelaskan bahwa peminggiran mempertegas kian hilangnya pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. Pemprov NTT mengeksklusi masyarakat Besipae dari hutan adat mereka, dari tanah leluhur mereka, dari collective memory mereka.

Sementara eksklusi berbasis identitas etnis menegaskan tesis Aspinall (2011: 294-295) bahwa peminggiran dan penyingkiran masyarakat etnis di Indonesia paling banyak terjadi di level lokal.

Kedua bentuk eksklusi tersebut melahirkan empat macam masalah. Pertama masalah kultural, yaitu tidak diakuinya budaya/suku dan gender masyarakat Besipae. Kedua, masalah politis. Masalah ini ditandai dengan adanya instabilitas dan kerentanan masyarakat Besipae akibat intervensi Pemprov NTT. Ketiga, masalah ekonomi. Masyarakat memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, alat produksi dan lain-lain. Keempat, masalah sosial, yaitu terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan pasar kerja. Pendeknya, warga Besipae mengalami eksklusi ganda.

Secara sosiologis, eksklusi sosial bukan sekadar kelangkaan materil, melainkan kondisi impunitas dalam suatu masyarakat (inability) untuk berpartisipasi dalam urusan ekonomi, politik maupun kultural. Hal itu terjadi bukan lantaran takdir, melainkan kejahatan struktural yang dilakukan oleh otoritas politik, kultural, dan ekonomis terhadap masyarakat sendiri.

Kelompok yang paling rentan adalah perempuan dan anak-anak. BBC News Indonesia melaporkan bahwa ketika penggusuran dan peminggiran paksa terjadi, perempuan dan anak-anak diintimidasi baik verbal dan fisik oleh aparat. Komnas HAM mengecam tindakan itu karena bias gender. Anak-anak juga terancam pendidikannya karena kasus ini, bahkan ada yang diskors oleh sekolah. Masa depan anak-anak terancam suram oleh aksi Pemprov NTT sendiri.

Membongkar narasi pembangunan

Setelah semua yang terjadi–privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi untuk menggusur orang desa dari tanah mereka sendiri–Pemprov NTT tetap mengatakan bahwa hutan adat Pubabu dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ketika berpidato di Besipae dalam acara peresmian “hutan energi”, misalnya, Gubernur Laiskodat berkata, “Kehadiran saya di sini bersama Prof Benu (Rektor Universitas Nusa Cendana), bersama Pak Bupati (Timor Tengah Selatan), dan kita semua di sini untuk melahirkan sebuah karya agar masyarakat makin hari makin maju, agar masyarakat bisa dibebaskan dari stigma kemiskinan. Tempat ini akan melahirkan pertumbuhan ekonomi.”

Faktanya masyarakat Besipae mengalami ketidakadilan dan eksklusi. Seperti yang Dhosa (2019: 170) katakan, kehilangan lahan selalu dekat dengan kemiskinan dan ketimpangan akut, apalagi ketika masyarakat telah terkoneksi ke jejaring ekonomi pasar global. Oleh karena itu, setiap narasi kemakmuran yang ditawarkan perlu direkonstruksi atau dibongkar demi mengungkap apa yang sengaja disembunyikan. Publik perlu melakukan penangguhan (differance), yaitu semacam mencurigai narasi dan untuk tidak menerima begitu saja apa yang disampaikan. Kita perlu menatap dengan skeptis semua bentuk oposisi atau negasi karena menyembunyikan hubungan dominasi atau hierarki (Haryatmoko, 2019).

Maka, mari membongkar dan membalik narasi dari Laiskodat. Pertama, tentang penggunaan frasa “kehadiran saya di sini”, “bersama Prof Benu,” dan “bersama Pak Bupati”. Penyebutan nama-nama ini ingin secara tegas menarik garis demarkasi antara kaum terpelajar dan kelas atas dengan masyarakat kecil, terbelakang serta miskin. Oposisi biner itu sesungguhnya sama seperti peristiwa konsensus 1982. Waktu itu Gubernur Mben Boi datang ke Besipae dengan intelektual dan pemerintah Australia, sementara sekarang Laiskodat menggandeng intelektual kampus sekaligus pemerintah TTS untuk memersuasi masyarakat.

Itu artinya pula, siasat pemerintah untuk mengontrol hutan adat masyarakat Besipae dilakukan dengan skema yang rapi—mencerminkan apa yang Foucault sebut kekuasaan (power)/pengetahuan (knowledge). Selain memanipulasi kesadaran masyarakat secara ideologis (Bates, 1975), Pemprov NTT juga memanfaatkan kedalaman pengetahuan untuk berkuasa secara politis, kultural maupun ekonomis. Foucault melihat corak kekuasaan ini jauh lebih kompleks karena terjadi dalam relasi sosial yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis yang luas (Mudhoffir, 2013: 78). Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni. “The foundation of a ruling class,” demikian Gramsci, “is equivalent to the creation of a Weltanschauung” (Bates, 1975).

Kedua, ideologi kekuasaan dan proyek pembangunan. Ideologi ini bisa dilihat dalam penggunaan frasa “kemakmuran/kemiskinan, kemajuan/keterbelakangan”. Laiskodat memanfaatkan kondisi masyarakat untuk menegaskan bahwa proyek tersebut harus diterima sebagai kenormalan karena faktanya masyarakat Besipae miskin. Namun, gagasan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena seperti kata Mouffe (1979), “hegemonic systems created through ideology.” Tesis Mouffe itu terbukti ketika Pemprov NTT membangun wacana ideologis atas nama kemakmuran. Foucault menambahkan bahwa jika diucapkan oleh kekuasaan, maka wacana selalu bersifat politis: pelaksanaan dominasi terjadi di dalam dan atas wacana.

Representasi wacana ideologis yang memicu pemiskinan dan eksklusi masyarakat adat di NTT merupakan warisan masa lalu kolonialisme dalam tiga peristiwa: (1) pembabatan kayu cendana secara masif; (2) praktik penguasaan tanah; (3) serta kepemilikan ternak sapi yang terintegrasi dalam struktur kekuasaan yang timpang (Dhosa, 2017). Yang terakhir ini merupakan potret paling nyata. Di tangan Laiskodat, masyarakat Besipae mengalami empat kali penggusuran dan pengusiran karena perkara itu.

Selain itu, wacana ideologis bisa dilihat jejaknya pada 1982, ketika Pemprov NTT menggunakan berbagai siasat hegemonik untuk memaksakan agenda kerja sama dengan masyarakat Basipae. Dalam kacamata Gramsci, konsensus 1982 tercipta lantaran masyarakat menerima ideologi pembangunan yang ditawarkan pemerintah dan melihatnya sebagai kenormalan. Itu artinya, praktik hegemonik bukan dibangun melalui kekerasan (koersi) atau dominasi fisik melainkan melalui hubungan persetujuan (consent) dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Siswati, 2017; Haryatmoko, 2019: 2).

Dalam siasat hegemonik, bentuk pengorganisasian konsensus dilakukan dengan cara mensubordinasi kesadaran masyarakat sebagai kelompok lemah. Oleh karena itu, konsensus terpicu karena tiga hal, yaitu 1) rasa takut akan konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri; 2) terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara tertentu; dan 3) kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu (Siswati, 2017). Itu berarti konsensus itu niscaya terjadi secara pasif karena dua hal: pertama, masyarakat Besipae kekurangan modal akademis untuk memahami dan mengkritisi isi program yang ditawarkan; dan kedua, kurangnya mekanisme kelembagaan sosial yang baik (modal sosial, kultural, politis).

Siasat pembangunan Pemprov NTT di atas mencerminkan hegemoni total (integral). Dalam konsep hegemoni Gramsci, ciri hegemoni total adalah praktik hegemonik yang secara instrumental memanfaatkan dua lingkup masyarakat, yaitu masyarakat politik (political society) dan masyarakat sipil (civil society). “Civil society is composed of all those ‘private organisms’-schools, churches, clubs, journals, and parties-which contribute in molecular fashion to the formation of social and political consciousness. Political society is composed of those public institutions-the government, courts, police, and army-which exercise ‘direct dominion’,” demikian kata Bates (1975).

Dalam kasus Besipae, pihak terlibat dari mulai aparat kekerasan, akademisi dan termasuk masyarakat yang pro pemerintah. Aksi penggusuran masyarakat Besipae yang diinisiasi oleh Pemprov NTT patut dicurigai sebagai tindakan yang melibatkan dua kelompok masyarakat tersebut. Pemprov NTT telah menguasai seluruh aparatus sosial-politik, bahkan institusi religius seperti gereja. Institusi yang terakhir ini adalah aparatus hegemonik lantaran bergeming di tengah konflik lahan yang sudah berlangsung 30-an tahun lebih, padahal gereja Protestan dan gereja Katolik adalah dua institusi sosial-religius yang paling berpengaruh di Tanah Timor.

Dalam kondisi seperti itu, sulit ditemukan counter-hegemoni (perlawanan) karena semua instrumen sosial-politik adalah juga alat kekuasaan. Ketiadaan pengakuan terhadap hak-hak tanah ulayat (LI, 2001) masyarakat adat memperlihatkan disfungsi Pemprov NTT dalam merangkul rakyatnya sendiri, padahal putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 memberikan definisi baru tentang hutan adat yang memungkinkan adanya pengakuan pemerintah terhadap hak ulayat masyarakat adat (Nuari & Hermawan, 2021: 413).

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Pembangunan inklusif

Sebagai solusi atas polemik di Besipae, saya mengusulkan paradigma Jalan Ketiga (The Third Way) sebagai kebijakan welfare state. Visi politik Jalan Ketiga menegaskan bahwa pengelolaan negara-bangsa dengan siasat: mempertahankan otonomi bidang politik tanpa menjadi antagonistik terhadap globalisasi ekonomi (kapitalisme) (Herry-Priyono, 2022: 81). Hal ini penting untuk menghindari jebakan kebijakan dan pendekatan pembangunan yang serba bersifat “kapitalisme neoliberal” sebagaimana diungkapkan oleh Moore.

Maka, skenario pembangunan inklusif berbasis politik Jalan Ketiga di Besipae mesti melibatkan empat pihak.

Pertama, pemerintah dan parlemen. Pasal 18B UUD 1945 menjadi pedoman bagi negara untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat Besipae. Pengakuan berarti masyarakat dan hak-hak ulayatnya diposisikan sebagai subjek dan bukan objek (Nuari & Hermawan, 2021: 399). Untuk itu, berdasarkan visi politik Jalan Ketiga, Pemprov NTT perlu menghindari jebakan neoliberal yang cenderung mengabaikan hak-hak tradisional Besipae. Kebijakan neoliberal yang tunduk pada sistem pasar harus ditanggalkan demi merajut kebijakan yang adil dan terbuka. Untuk itu, Pemprov NTT perlu membuat program, kebijakan, dan target yang terukur dalam rangka menyelesaikan polemik di Besipae. Program-progam demi prospek pro-eksistensi damai itu harus disosialisasikan/diseminasi, dikomunikasikan serta diadvokasi secara terbuka untuk mendapatkan masukan yang berarti. Hanya dengan itu tercipta regulasi yang memungkinkan kesalingpahaman.

Kedua, universitas/lembaga akademis atau para ahli. Dalam kasus serumit ini, peran akademisi sangat penting. Ini bertujuan untuk memberikan suatu paradigma etis dan saintis yang untuk menyelesaikan masalah. Para akademisi (pihak universitas) perlu melakukan penelitian/riset, evaluasi serta skema kebijakan damai yang bisa dijadikan sebagai panduan kebijakan di level provinsi. Tentu pemberian rekomendasi dari para ahli harus berdasarkan data dan indikator pembangunan yang terukur dan terstruktur. Hanya dengan itu universitas memiliki andil dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat. Di sini, intelektual atau ahli yang diharapkan adalah mereka yang oleh Gramsci disebut intelektual organik yang revolusioner, yakni mereka yang menolak patuh kepada kepentingan kekuasaan demi memperjuangkan keadilan sosial.

Ketiga, NGO dan media. Organisasi non-pemerintah dan media berperan penting di era demokrasi, terutama demokrasi digital hari-hari ini. Dalam kasus Besipae, peran organisasi seperti Justice, Peace, Integration and Creation (JPIC) milik Gereja Katolik bisa menjadi lembaga karitatif sekaligus preventif demi memperjuangkan kemanusiaan di Besipae. Lembaga-lembaga ini diharapkan bisa berpihak kepada warga, memfasilitasi pertemuan damai dengan pemerintah untuk berbicara mengenai tentang penghapusan kekerasan dan ketidakadilan di NTT. Peran NGO bisa mengadvokasi warga untuk membuat suatu gerakan yang berarti. NGO bersama media bertugas untuk memberikan kesadaran kepada publik serta memonitoring adanya ko-eksistensi damai.

Keempat, peran lembaga-lembaga filantropi dan sektor privat. Kehadiran lembaga filantropi sengat sentral. Ketika digusur, warga Besipae terlantar di pinggiran hutan, kehilangan aset dan sangat terbatas dalam banyak hal termasuk ekonomi dan kesehatan. Dalam kondisi ini, lembaga filantropi (termasuk gereja dan masjid) berperan penting untuk tetap memberikan fasilitas yang memungkinkan penghargaan terhadap kehidupan orang-orang. Lembaga-lembaga ini bisa menjadi dan memang semestinya menjadi penolong mereka yang dilanda masalah sosial.

Referensi

Aspinall, Edward. “Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses.” Journal of East Asian Studies, vol. 11, no. 2, 2011, pp. 289–319, https://www.jstor.org/stable/23418840.

Bates, Thomas R. “Gramsci and the Theory of Hegemony.” Journal of the History of Ideas, vol. 36, no. 2, 1975, pp. 351-366, https://www.jstor.org/stable/2708933.

Dhosa, Didimus Dedi. “Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, dan Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Pemikiran Sosiologi, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 19–35, https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28578.

Dhosa, Didimus Dedi. “Land Acquisition, Peasant Exclusion, and People Resistance Advocacy at Bolok Industrial Area in Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia.” Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, vol. 7, no. 3, 2019, pp. 167-181, https://doi.org/10.22500/sodality.v7i3.27169.

Hartley, Daniel. “Anthropocene, Capitalocene, and the Problem of Culture.” Anthropocene Or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, edited by Jason W. Moore, PM Press, 2016, pp. 154–165, https://orb.binghamton.edu/sociology_fac/1.

Haryatmoko. Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis). PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Herry-Priyono, B. Memburu manusia ekonomi, menggeledah naluri. Penerbit Buku Kompas, 2022.

Li, Tanya Murray. “Masyarakat Adat, Difference, and the Limits of Recognition in Indonesia’s Forest Zone.” Modern Asian Studies, vol. 35, no. 3, 2001, pp. 645 – 676, https://doi.org/10.1017/S0026749X01003067.

Mabughi, Nyiwul, and Tarek Selim. “Poverty as social deprivation: a survey.” Review of Social Economy, vol. 64, no. 2, 2006, pp. 181-204, https://doi.org/10.1080/00346760600721122.

Moore, Jason W. Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital. Verso Books, 2015.

Moore, Jason W. “Introduction World-Ecological Imaginations.” Review (Fernand Braudel Center), vol. 37, no. 3-4, 2014, pp. 165-172, https://www.jstor.org/stable/90011608.

Moore, Jason W. “The Rise of Cheap Nature.” Anthropocene Or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, edited by Jason W. Moore, PM Press, 2016, pp. 78-115, https://orb.binghamton.edu/sociology_fac/2/.

Mouffe, Chantal. “Introduction: Gramsci today.” Gramsci and Marxist Theory (RLE: Gramsci), Routledge, 1979, pp. 1–18.

Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” Jurnal Sosiologi MASYARAKAT, vol. 18, no. 1, 2013, pp. 75–100.

Nuari, Annisa Indah, and Sapto Hermawan. “The Urgency of Strengthening the Rights and Participation of Indigenous Peoples in Realizing Sustainable Management of Customary Forest.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, vol. 23, no. 3, 2021, pp. 399–416, https://doi.org/10.24815/kanun.v23i3.21881.

Siswati, Endah. “Anatomi teori Hegemoni Antonio Gramsci.” Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 11-33, https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355.

A. Jefrino-Fahik, Magister Sosiologi Universitas Indonesia, pegiat filsafat dan teologi pada LSF Nahdliyin