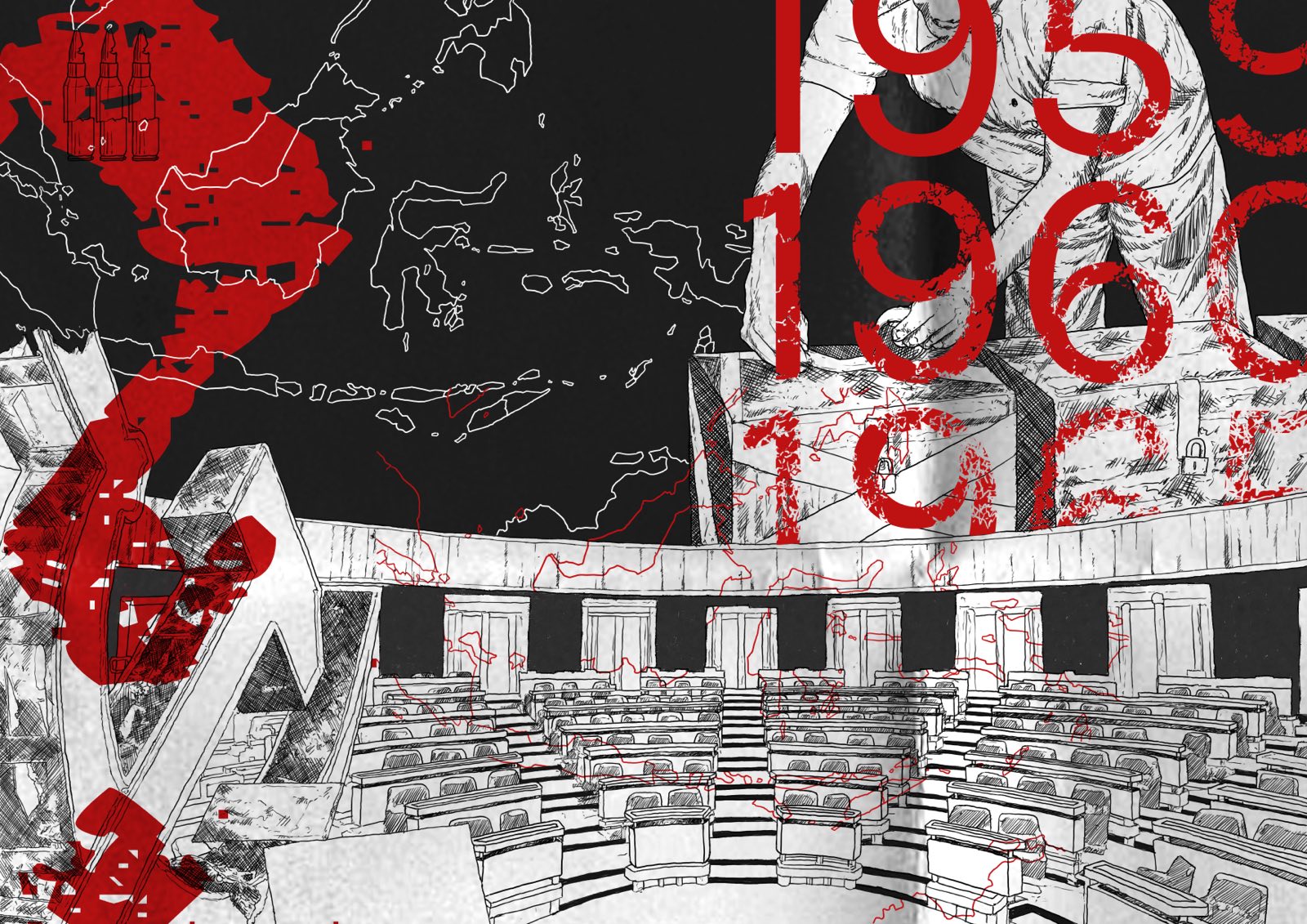

Ilustrasi: Illustruth

KETIKA D.N. Aidit, yang saat itu baru berusia 27 tahun, mengambil alih kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada Januari 1951, partai ini adalah organisasi semi-klandestin. Negara Republik Indonesia, yang baru saja merebut kemerdekaannya dari penguasa kolonial Belanda dua tahun sebelumnya, berada di bawah kendali kekuatan-kekuatan anti-komunis. Presiden dan wakil presiden dari republik baru itu, Sukarno dan Mohammad Hatta, telah memerintahkan represi brutal terhadap PKI pada 1948, di tengah perang melawan Belanda, dan terus melihat PKI sebagai musuh berbahaya di dalam negeri. Berbagai pertemuan Komite Sentral PKI, seperti salah satu yang memilih D.N. Aidit sebagai Ketua, diselenggarakan di tempat-tempat rahasia, dan para pesertanya senantiasa harus bersiaga untuk menghindari pembuntutan dari aparat keamanan negara.

Seandainya Aidit memilih jalan perjuangan bersenjata melawan Republik Indonesia, pilihan itu akan dapat dimaklumi. Beberapa anggota partai yang ikut berperang melawan Belanda dari 1945 hingga 1949 masih memegang senjata. Tetapi, ternyata Aidit tidak mendukung perjuangan bersenjata. Dia bahkan tidak mendukung perjuangan bersenjata setelah terjadi Razia Agustus pada 1951 ketika pemerintah Sukiman menyerang PKI lagi dan menangkap sekitar 2000 anggotanya. Penolakannya terhadap perjuangan bersenjata merupakan hal yang ganjil di wilayah Asia Tenggara; setiap partai komunis di wilayah itu –di Birma, Malaysia, Filipina, dan Vietnam– terlibat dalam perang gerilya di akhir 1940-an dan awal 1950-an. Sungguh mengagumkan bahwa Aidit dan sejawat pimpinan partainya—yang tertua berusia tiga puluh tahun—merumuskan visi strategis PKI yang berbeda. Mereka tidak membabi buta mengikuti tradisi partai sebelumnya atau meniru garis partai-partai komunis lain.

Artikel ini memeriksa asal-usul strategi legal parlementer PKI di awal 1950-an, keberhasilan spektakuler strategi tersebut selama 1950-an dan awal 1960-an, dan kehancuran pamungkasnya dalam kekerasan mengerikan pada 1965-66 ketika ratusan ribu anggota PKI yang tidak bersenjata dibantai oleh tentara Indonesia. PKI memiliki lintasan unik di antara partai-partai komunis lain di paruh kedua abad ke-20. Partai ini mendekati puncak kekuasaan negara melalui perjuangan ‘atas-tanah,’ lalu tumbuh menjadi partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Repubik Rakyat Tiongkok (RRT), dan akhirnya begitu cepat runtuh. Setiap aspek dari lintasan ini penuh teka-teki. Pertanyaan paling awal, mengapa PKI mengadopsi strategi legal parlementer? Bagaimana PKI berencana membangun pertahanan dirinya? Mengapa begitu banyak orang Indonesia yang tertarik pada partai ini? Bagaimana para aktivis partai mengadaptasi Marxisme-Leninisme dan paradigma Revolusi Rusia dan Tiongkok sehingga gagasan-gagasan tersebut masuk akal bagi orang Indonesia biasa? Pengaruh apa yang dimiliki Uni Soviet dan RRT terhadap PKI? Bagaimana organisasi sebesar PKI dengan jutaan pendukung bisa dihancurkan dengan begitu cepat dan menyeluruh, tanpa perlawanan yang berarti? Apakah para pemimpin PKI tidak memahami kerentanan partai dan menyiapkan cara untuk melindunginya dari serangan? Apakah pembantaian itu bukti bahwa strategi legal, parlementer itu keliru, bahwa keberhasilan mobilisasi massa selama empat belas tahun itu ilusi? Ataukah, pembantaian itu bukti bahwa implementasi strategi legalparlementer khas Aidit itu keliru?

Literatur ilmiah tentang PKI, yang sebagian besar didasarkan pada publikasi partai, sangat baik mendokumentasikan wajah publik PKI. Lika-liku garis partai dicatat dengan cermat. Akan tetapi, literatur-literatur ilmiah itu kurang tajam dan mendalam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sisi partai yang tidak tercatat –seperti motivasi para anggota biasa [rank and file] partai—dan sisi klandestin partai—seperti kesepakatan-kesepakatan rahasia dengan perwira-perwira militer. Peneliti menemui kesulitan untuk mempelajari sisi-sisi partai yang tidak tercatat ini mengingat tentara membunuh begitu banyak pemimpin partai pada 1965-66 dan terus meneror para penyintas hingga hari ini. Banyak mantan anggota partai merasa sedikit lebih bebas untuk membahas sejarah PKI sejak jatuhnya kediktatoran Soeharto pada 1998, tetapi mereka tetap enggan untuk menceritakan kegiatan politik mereka sebelum 1965. Dengan munculnya sumber-sumber baru belakangan ini dalam bentuk sejarah lisan, memoar, dan dokumen-dokumen yang baru dideklasifikasi dari Uni Soviet dan Tiongkok, maka para peneliti sekarang berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengulas kembali sejarah dari partai ini.

Asal Usul Strategi “Jalan Baru”

PKI didirikan di Jakarta (dulu disebut Batavia) pada Mei 1920 sebagai partai komunis pertama di Asia. Para pendirinya, yang sebagian besar adalah warga negara Belanda yang tinggal di koloni dan orang-orang Jawa yang berpendidikan Belanda, telah aktif dalam gerakan serikat buruh dan berkampanye untuk menjadikan negara kolonial lebih demokratis. Mereka berhubungan dengan partai-partai sosial demokrat Eropa sepanjang dekade 1910-an dan memutuskan untuk berafiliasi dengan Komintern karena persepsi mereka tentang Revolusi Rusia sebagai paradigma baru yang lebih efektif untuk mendapatkan kekuasaan negara.[1] Dengan mengorganisir sebuah blok di dalam Sarekat Islam pada awal 1920-an, PKI mampu merekrut banyak anggota baru, termasuk orang-orang Muslim yang taat. Beberapa penyelenggara kunci partai menganggap Islam sebagai bentuk komunisme, sebagai agama kaum tertindas yang memerangi kapitalisme.[2]Delegasi PKI ke Komintern, seperti Tan Malaka, menentang adopsi kebijakan antagonis terhadap pan-Islamisme. Sukarno, yang kemudian menjadi presiden pertama Indonesia (1945-66), memulai karir politiknya pada 1920-an dengan mengusulkan modus vivendi antara komunisme dan Islam. Pemimpin nasionalis berjiwa muda ini, ketika mencoba menyatukan semua kecenderungan anti-kolonial, menulis buku kecil bertajuk Nationalisme, Islamisme and Marxisme(1926).[3]

Para pejabat tinggi negara Hindia Belanda memberikan kebebasan yang lebih besar bagi “penduduk asli” (inlander) setelah Perang Dunia I dengan harapan dapat mengkooptasi mereka. Ketika mereka melihat PKI menyerukan revolusi dan mengatur serangkaian pemogokan, mereka memutuskan untuk menumpas PKI pada 1925. Para pimpinan PKI, tawanan dari paradigma Revolusi Rusia, tidak melihat cara lain untuk merespon hal itu selain dengan pemberontakan. Komintern mendesak PKI untuk tidak memberontak tetapi pesan dari Moskow ini terlambat datang. Pemberontakan mulai pada November 1926. Kerumunan orang di berbagai kota di Jawa dan Sumatera mengepung kantor polisi dan kantor-kantor pemerintah. Cendekiawan Islam memainkan peran kunci dengan memobilisasi pengikut mereka.[4] Namun, krena tidak memiliki senjata dan orang dalam jumlah besar, para pemberontak dengan cepat dikalahkan. Negara kolonial menangkap sekitar 18.000 tersangka anggota PKI dan mengasingkan 1.300 di antaranya ke sebuah kamp konsentrasi, yang disebut Boven Digul, di tengah hutan di pulau Papua. Namun, dari kekalahan ini, muncul semacam kemenangan. Kaum komunis menjadi pahlawan nasional berkat serangan mereka terhadap negara kolonial dan keteguhan mereka menghadapi represi. Tulisan-tulisan mereka dari Boven Digul, dengan cerita tentang upaya melarikan diri dan petualangan bertahan hidup di hutan, menjadi buku terlaris di Jawa.[5] Meski kaum komunis tidak dapat berorganisasi pada masa 1930-an—mereka berada di penjara, di persembunyian atau di pengasingan—mereka mendapatkan reputasi sebagai patriot yang rela berkorban. Belanda juga menangkapi tokoh-tokoh nonkomunis. Bahkan, tokoh nasionalis konservatif seperti Hatta pun turut dibuang ke Boven Digul.

Anggota-anggota PKI yang selamat dari kejaran pemerintah kolonial Belanda mengalami penindasan yang lebih hebat selama pendudukan Jepang dari awal 1942 hingga Agustus 1945. Mengingat kuatnya paham anti-fasisme dalam gerakan komunis internasional, perwira militer Jepang di Indonesia mengutamakan perburuan terhadap kaum komunis.[6]Tahanan Boven Digul yang tersisa—sekitar 300 di antaranya—berada dalam keadaan aman di luar jangkauan Jepang; mereka dievakuasi ke Australia pada 1943. Namun, anggota-anggota PKI yang masih di Indonesia berjuang agar tidak ditangkap oleh polisi rahasia Jepang. Perpecahan antara komunis dan nonkomunis melebar karena banyak di antara mereka dari golongan yang terakhir, seperti Soekarno dan Hatta, menjadi kolaborator.

Kaum komunis baru dapat kembali berkumpul usai Jepang kalah perang. Setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, kaum komunis Indonesia yang tersebar di seluruh dunia bergerak ke Jakarta. Para “Digulis” tiba dari Australia dan orang-orang buangan datang dari Eropa. Mereka yang pernah bersembunyi atau di penjara di Indonesia muncul kembali untuk rapat-rapat partai. Oleh karena adanya kekhawatiran akan diserang oleh kekuatan sayap kanan, mereka menolak untuk lekas bekerja secara terbuka. Akibatnya, PKI tidak menjadi satu partai tunggal yang bersatu selama tahun-tahun gerakan nasionalis berkembang pesat. Setelah menghabiskan dua puluh tahun sebelumnya dalam sebuah organisasi ilegal, kaum komunis memiliki kebiasaan menyamar sebagai nonkomunis. Pendukung-pendukung PKI sangat terlibat dalam pengorganisasian serikat buruh, paguyuban petani, kelompok pemuda dan milisi bersenjata dalam perjuangan melawan kampanye rekolonisasi Belanda di paruh kedua 1940-an. Akan tetapi, PKI lebih merupakan jaringan informal yang terpecah-pecah ketimbang partai yang bersatu.[7]

Guna mengonsolidasikan faksi-faksi yang berbeda, Musso, yang memimpin partai pada 1920an, kembali dari Uni Soviet pada Agustus 1948 dengan membawa program yang disebutnya “Jalan Baru.” Tujuannya adalah untuk mengungkap keberadaan PKI secara terbuka dan merebut kendali gerakan nasionalis dari para politisi “borjuis” seperti Sukarno dan Hatta. Ketidakberuntungan menimpa Musso dalam upayanya melakukan reorganisasi ini karena ketegangan antara kelompok sayap kiri dan sayap kanan di Jawa mencapai titik puncaknya. Kelompok kiri sedang mengorganisir milisi dan prajurit yang menentang keputusan Hatta untuk mengurangi jumlah pasukan republik. Serikat buruh-serikat buruh yang dipimpin PKI mengorganisir pemogokan skala besar di pabrik-pabrik milik republik. Sukarno dan Hatta, yang memandang golongan komunis sebagai pengkhianat, memutuskan pada September 1948 untuk menggunakan pemberontakan di kota di Jawa Timur, Madiun, sebagai alasan untuk menumpas mereka. Beberapa milisi dan unit militer melawan, tetapi PKI tidak siap dengan serangan tersebut. Ribuan pendukung PKI dibunuh dan ditangkap. Sebagian besar pimpinan tertinggi PKI ditangkap tanpa perlawanan, walaupun Musso, yang menyandang revolver, akhirnya tewas setelah baku tembak panjang dengan kekuatan polisi bersenjata lengkap.[8] Komandan militer republik mengeksekusi kilat sebelas pemimpin PKI pada Desember.[9]

Para penulis anti-komunis mengembangkan mitos yang rumit tentang pemberontakan Madiun sebagai “tikaman di belakang.”[10] Dalam buku pelajaran sejarah yang masih digunakan sampai sekarang di Indonesia, PKI dianggap sebagai agresor dan republik sebagai korban yang malang dan lugu. Menurut alur cerita ini, PKI bertindak atas perintah langsung dari Moskow, yang sesuai dengan garis “dua kubu” Andrei Zdhanov, menganjurkan pemberontakan melawan negara-negara kapitalis di seluruh dunia. Masa dimana terjadi pemberontakan-pemberontakan komunis di India, Burma, Filipina, dan Indonesia pada 1948 membuat beberapa analis menyimpulkan bahwa rangkaian pemberontakan itu adalah hasil dari konspirasi Soviet. Ruth McVey membantah teori konspirasi ini bertahun-tahun lalu dan penelitian yang lebih baru telah mengkonfirmasi analisisnya.[11] Peneliti Rusia, Larissa Efimova, bekerja dengan dokumen Soviet yang baru dideklasifikasi, menyimpulkan bahwa Musso sendiri yang merumuskan strategi Jalan Baru selama paruh pertama 1948 berdasarkan diskusi dan korespondensi dengan partai-partai komunis Tiongkok dan Belanda, bukan hanya dengan Comintern.[12] Strategi Musso memang strateginya sendiri.

Ironisnya, Republik Indonesia berhasil merebut kembali kemerdekaannya pada 1949 karena perang melawan PKI. Angkatan bersenjata republik tidak dapat mengusir Belanda, meskipun memiliki keunggulan jumlah manusia yang luar biasa. Namun, dengan menyerang PKI, Sukarno dan Hatta telah membuktikan bobot sikap anti-komunis mereka di hadapan para pejabat AS, yang sebagian masih meragukan kebijaksanaan mendanai kampanye rekolonisasi Belanda. Tepat pada saat Belanda sedang memenangkan pertempuran militer yang menentukan, Amerika memaksa mereka untuk mengalihkan kekuasaan kepada kaum nasionalis Indonesia.[13]

Setelah penarikan pasukan Belanda pada Desember 1949, kaum komunis, yang banyak bergerak di ‘bawah-tanah’, mulai muncul kembali dan mengatur ulang partai. Tak ada Musso baru yang datang dari luar negeri dengan program yang bisa menyatukan faksi-faksi yang berbeda. Sebaliknya, peran pemersatu kali ini dimainkan oleh sekelompok pemuda yang bergabung dengan partai pada 1940-an dan tidak ada hubungannya dengan perseteruan internal yang terjadi sejak 1920-an. Berbekal pengalaman politik mereka selama perjuangan anti-kolonial dari 1945 hingga 1949, yang kemudian dikenal sebagai “Revolusi Indonesia,” mereka mampu menghubungkan partai dengan generasi baru golongan nasionalis. Pemuda memainkan peran besar dalam Revolusi Indonesia.[14] Agar PKI tetap relevan dalam politik nasional, ia harus dipimpin oleh pemuda dari “angkatan 1945.” Sebagai produk dari kebangkitan massal sedemikian banyak kelompok sosial yang berbeda, para pemuda ini, tidak seperti pejuang-pejuang komunis 1920-an, melihat tidak perlu mengawinkan komunisme dengan Islam dan tidak perlu menyembunyikan identitas mereka sebagai komunis.

Kelompok inti yang menguasai partai selama 1950 terdiri atas D.N. Aidit, Lukman, Njoto, dan Sudisman. Dengan keterampilan yang beragam, mereka menjadi tim yang luar biasa efektif. Aidit, sebagai aktivis mahasiswa di Jakarta yang terkait dengan Asrama Indonesia Merdeka di Menteng 31, telah bekerja sama dengan para pemimpin nasionalis sejak 1945. Ia dikenal sebagai seorang yang cepat belajar dan ahli strategi brilian, yang telah mengabdikan dirinya pada politik nasionalis. Dua nama pertamanya—Dipa Nusantara (Benteng Nusantara)—adalah nama yang ia sematkan sendiri, dengan harapan akan kejayaan, seperti Nguyen Sinh Cung yang menamakan dirinya Ho Chi Minh (“Ho, Yang Maha Tercerahkan”). Lukman, yang tertua di antara mereka, berusia tiga puluh tahun, memberikan sedikit kesinambungan dengan generasi komunis 1920-an; sebagai putra seorang pemimpin PKI (yang juga seorang Muslim yang taat), ia menghabiskan sebagian masa kecilnya di kamp penjara Boven Digul. Njoto adalah yang paling cerdas dan kutu buku di kelompok ini. Dia seorang musisi berbakat alami dan penulis piawai yang menghargai seni rupa dan sastra. Sementara itu, Sudisman adalah pemimpin Pemuda Sosialis (Pesindo), salah satu kelompok pemuda terpenting dalam Revolusi Indonesia. Dengan pengendalian diri yang sempurna dan sikap bermartabat, ia menjadi sekretaris jenderal partai, untuk menangani masalah personalia partai. Kekompakan tim ini adalah salah satu alasan mengapa partai tidak mengalami perpecahan dari 1950 hingga 1965.

Aidit dan kamerad-kamerad terdekatnya, yaitu para pemimpin PKI yang terpilih pada Januari 1951, dengan keras menentang para anggota PKI yang menganjurkan perjuangan bersenjata sebagaimana diambil kaum komunis Tiongkok. Mereka berargumen bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan tidak menawarkan tempat yang bisa menjadi zona pembebasan. Tempat mana pun yang akan digunakan untuk memusatkan angkatan bersenjata PKI dapat dengan mudah diisolasi dan dikepung. Tidak ada pangkalan belakang, seperti Yan’an di Tiongkok atau Viet Bac di Vietnam, yang berbatasan dengan negara tetangga dari mana PKI dapat memperoleh pasokan. Selain itu, sebagian besar pendukung PKI berada di pulau Jawa, di mana tidak ada dataran tinggi atau kawasan hutan yang luas.

Bagi kepemimpinan baru di bawah Aidit, tidak mungkin meniru Revolusi Tiongkok, sama seperti mustahil kembali ke paradigma Bolshevik di balik pemberontakan perkotaan 1926-27. PKI harus menempa jalannya sendiri. Aidit yakin bahwa strategi legal parlementer dapat dijalankan di Indonesia merdeka dalam kerangka demokrasi konstitusional. Sukarno dan Hatta, di tengah-tengah penindasan terhadap PKI pasca-Madiun, tidak melarang PKI dan konstitusi baru negara Indonesia mempersulit mereka untuk melarang partai politik apa pun. Di mata para veteran PKI, yang hanya mengenal pembuangan, pemenjaraan, dan hukuman mati selama dua puluh lima tahun sebelumnya, serta baru saja mengalami serangan teror lagi, kelompok Aidit telah mengusulkan lompatan ke wilayah yang belum pernah dipetakan. Tapi, Indonesia adalah negara-bangsa baru yang menawarkan tanda-tanda harapan.

Di parlemen awal 1950-an, dengan konstelasi partai politik yang rumit, PKI menemukan sekutu pada Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang terkait dengan Sukarno. PNI butuh dukungan PKI untuk melawan partai Muslim sayap kanan, Masyumi. Ketika Perdana Menteri Masyumi, Sukiman, memerintahkan penangkapan massal anggota PKI pada Agustus 1951, Aidit menggalang bantuan dari partai-partai lain. Sekitar 2.000 anggota yang telah ditangkap dibebaskan tanpa dakwaan dalam beberapa bulan. Di masa pascakolonial media massa dengan lebih bebas mengungkapkan alasan penangkapan itu curang.[15] Penindasan terhadap PKI tidak akan semudah yang terjadi pada tahun-tahun penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang.

Pertumbuhan PKI dan Ormas-ormasnya

Ketika membangun kembali partai sesuai program Jalan Baru Musso pada awal 1950-an, kepemimpinan empat sekawan berjiwa muda di Politbiro berkomitmen pada gagasan menjadikan PKI sebagai pusat “front nasional.” Partai akan bersekutu dengan berbagai macam kelas, termasuk “borjuasi nasional” (sebagai lawan dari “borjuasi komprador”), untuk melanjutkan perjuangan melawan warisan kekuasaan imperium Belanda—misalnya utang najis berjumlah sangat besar yang ditimpakan Belanda ke Indonesia sebagai prasyarat kemerdekaan—dan menguatnya pengaruh Amerika Serikat. PKI, yang memandang Indonesia sebagai negeri “semi kolonial dan semi feodal,” menetapkan tugas mendesaknya untuk menjadi pembela demokrasi elektoral dan hak-hak demokratik.[16]

PKI menghadapi dilema saat ingin memperluas keanggotaannya. Ia menginginkan pertumbuhan yang cepat tetapi tidak ingin melonggarkan proses seleksi ketat keanggotaannya. Jika PKI cepat melantik jutaan orang, maka itu berisiko melunturkan kualitas kader partai. Tidak mudah menjadi anggota partai. Seseorang harus membuktikan bahwa dia telah mengorganisir suatu jenis aksi, seperti pemogokan atau demonstrasi. Tetapi, jika PKI mempertahankan kriteria keanggotaan yang ketat, maka pertumbuhan partai akan sangat lambat. Solusi untuk dilema kuantitas-vs-kualitas adalah dengan menciptakan dua tingkatan. Mengikuti program Musso pada 1948, PKI bersekutu dengan berbagai macam “organisasi massa” yang mewakili berbagai sektor masyarakat, seperti buruh, tani, perempuan, mahasiswa, seniman, cendekiawan, dan pemuda.

Hubungan PKI dengan ormas-ormas ini rumit. Hanya satu ormas—Pemuda Rakjat (PR)—yang langsung berada di bawah partai. Sementara itu, ormas-ormas lainnya mempertahankan otonomi yang besar. Partai memastikan bahwa petugas-petugas partai masuk jajaran pimpinan tertinggi ormas dan bahwa resolusi-resolusi yang keluar pada konferensi-konferensi berkala sesuai dengan garis partai. Sementara dalam hal-hal lainnya, partai tidak melakukan intervensi. Memang, agar strategi front nasional partai berjalan efektif, kepemimpinan PKI harus mengizinkan ormas-ormas ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar nasionalis yang didukung oleh banyak kekuatan nonkomunis. Organisasi-organisasi ini tidak menuntut kesesuaian ideologis; anggota ormas tidak diharuskan untuk mendukung PKI.

Pada awal 1950-an, alih-alih mendominasi, partai malah menjadi sangat bergantung pada serikat buruh, terutama Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), yang merupakan serikat tertua dan terkaya.[17] PKI sudah mengendalikan kepemimpinan serikat ini sejak 1920-an. Aula SBKA, yang dibangun pada awal 1950-an di dekat Stasiun Manggarai di Jakarta, berisi auditorium besar yang berfungsi sebagai tempat untuk segala macam pertemuan kelompok-kelompok kiri, termasuk konferensi PKI, hingga akhirnya disita oleh militer pada akhir 1965. Perluasan keanggotaan partai pada awal 1950-an—dari sekitar 8.000 pada 1951 menjadi 165.000 pada 1954—tampaknya dicapai terutama dengan merekrut orang-orang dari serikat buruh.[18]

Seraya melayani kepentingan para buruh yang terorganisir, para pemimpin PKI menyesali melimpahnya jumlah anggota dari wilayah perkotaan. Bagi Komintern dan PKI, pemberontakan 1926-27 memberikan pelajaran bahwa PKI tidak dapat hanya mengandalkan basis dukungan perkotaan. Pesan dasar Stalin kepada partai di awal 1950-an adalah bahwa pengorganisasian di pedesaan harus diutamakan, mengingat kuatnya karakter pedesaan di Indonesia.[19] Kepemimpinan baru partai di bawah Aidit cukup berhasil memperluas cabang-cabang partai ke pedesaan dengan menggabungkan serikat tani lokal yang ada, biasanya dikendalikan oleh aktivis muda dari latar belakang kelas menengah.[20] PKI mengklaim bahwa keanggotaan Barisan Tani Indonesia (BTI) bertambah dari 400.000 pada saat didirikan pada 1953 menjadi 3,5 juta pada 1959. Partai juga berafiliasi dengan serikat buruh perkebunan, Sarbupri, yang tumbuh pesat di daerah pedesaan selama 1950-an. Partai cenderung menaikkan angka-angka itu, tetapi tanpa ragu lagi memang ada pertumbuhan jumlah anggota yang substansial.

Salah satu alasan PKI dan ormas bisa tumbuh begitu cepat adalah minimnya saingan. Partai politik lainnya didominasi oleh individu kelas menengah dan atas yang tidak nyaman bergaul dengan orang miskin, menempuh perjalanan jauh melalui jalan-jalan tak beraspal, dan bertahan dalam kondisi permukiman kumuh yang tidak higienis. Aktivis PKI, bahkan yang berlatar belakang kelas menengah pun dituntut memiliki etos pengorbanan diri. Para aktivis hidup di antara buruh dan petani, banyak dari mereka yang buta huruf, sangat membutuhkan suara dalam politik dan dukungan dari organisasi nasional yang kuat, yang dapat membantu mereka dalam perjuangan di tingkat lokal.

Pada pemilihan umum pertama yang diselenggarakan untuk pembentukan parlemen nasional pada 1955, enam juta orang memilih PKI. PKI memenangkan 16 persen suara, hanya enam poin di bawah partai yang memenangkan pluralitas suara, PNI. Partai-partai nonkomunis terkejut, mengingat PKI baru diserang tujuh tahun sebelumnya. Hasil pemilu menjadi bukti di balik layar, kerja tak terungkap yang telah dilakukan aktivis PKI sejak 1920-an di kalangan masyarakat miskin, khususnya di Jawa. Hampir semua (89 persen) suara untuk PKI berasal dari Jawa, dan suara dari luar pulau sebagian besar berasal dari orang Jawa yang tinggal di sana, seperti buruh perkebunan suku Jawa di Sumatera Utara. Dalam pemilihan tingkat kabupaten pada 1957, PKI menempati urutan pertama di banyak kabupaten di Jawa dan memenangkan 1 juta suara lebih banyak daripada yang dimenangkan pada pemilihan umum 1955.

PKI bukanlah partai politik biasa yang mengkampanyekan suara. Institusi ini seperti gerakan keagamaan Calvinis yang membahas etika perilaku sehari-hari. Aktivis-aktivis komunis memasuki komunitas miskin, dimana alkoholisme dan perjudian merajalela di kalangan pria, dan bersikeras untuk mengubah kebiasaan mereka. Literatur ilmiah tentang PKI sebagian besar telah mengabaikan sisi partai yang ini. Bagi banyak orang biasa, aspek yang sangat kuat dari partai adalah ketidaksetujuannya yang ketat terhadap apa yang disebut “Lima M” (Moh Limo) – lima dosa yang dalam bahasa Jawa semuanya dimulai dengan huruf M: Moh Main (perjudian), Moh Ngombe (alkohol), Moh Madat (narkoba), Moh Madon(main perempuan), dan Moh Maling (pencurian). Untuk menjadi anggota partai yang pantas, seseorang bahkan tidak boleh merokok –di negara yang merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar di dunia. PKI dan ormas-ormasnya menginginkan buruh dan tani berhemat agar bisa mengurus keluarganya dan tidak terjerumus ke dalam cengkeraman rentenir. Para aktivis memberi contoh dengan hidup sederhana.[21]

Partai ini juga menarik bagi komunitas miskin karena penekanannya pada pendidikan. Partai dan ormasnya mengadakan kursus untuk mengajari mereka yang buta huruf membaca. Mereka memelihara berbagai macam sekolah khusus. Mereka yang memperoleh pendidikan merasa berhutang budi dan banyak yang menjadi pendukung setia partai. PKI menjalankan Universitas Rakyat (Universitas Rakjat), yang tidak terlalu mirip universitas alih-alih berupa serangkaian kelas malam yang diadakan di kantor-kantor PKI di seluruh negeri. Untuk aktivis berpengalaman, partai menjalankan institutnya sendiri untuk mempelajari Marxisme-Leninisme, Akademi Ilmu Sosial Ali Archam, mewarisi nama seorang pemimpin PKI 1920-an yang meninggal karena malaria di Boven Digul. Oleh karena pemerintah menginvestasikan banyak uang untuk pendidikan pada 1950-an, partai melatih banyak orang dari lingkungan miskin di Jawa untuk menjadi guru sekolah. Banyak dari guru baru ini menjadi pendukung partai komunis.[22]

Beberapa orang dari latar belakang yang berprivilese juga tertarik ke PKI. Partai memberi mereka kesempatan untuk lebih mengenal kehidupan sesama orang Indonesia. Hidup di negara-bangsa baru yang semua warga negaranya memiliki hak sama di depan hukum, membuat mereka merasa arogansi elit tradisional tidak dapat lagi dipertahankan. Marxisme-Leninisme tampak sebagai ilmu yang menyeluruh yang jika dipahami dan diterapkan dengan benar dapat menggiring perjalanan ke masyarakat yang lebih modern dan egaliter.[23]

Organisasi massa partai untuk seniman, Lekra, menarik minat banyak seniman terbaik tanah air, apakah itu pelukis (seperti Hendra Gunawan), penulis (seperti Pramoedya Ananta Toer), atau pembuat film dan dramawan (seperti Bachtiar Siagian dan Utuy Tatang Sontani). Njoto, anggota Politbiro yang juga seorang musisi dan penulis, membantu mendirikan Lekra pada 1950. Ia dihormati oleh banyak seniman karena uluran tangannya membantu para seniman mewujudkan apa yang mereka inginkan, sembari mendorong mereka untuk terinspirasi oleh pengalaman revolusi nasional Indonesia, serta perjuangan buruh dan tani.[24] Seniman-seniman Lekra tidak memproduksi seni propaganda atas perintah Politbiro. Seorang pelukis terkenal, Sudjojono (yang lukisannya saat ini, seperti lukisan Hendra, mendapat harga tinggi di balai lelang Sotheby), mewakili PKI di parlemen. PKI mengizinkan beberapa perilaku yang tidak konvensional di kalangan seniman, tetapi menarik garis tegas ketika Sudjojono berselingkuh dari istrinya, Mia Bustam. Ia diberhentikan dari partai pada 1957.[25]

Selama mengorganisir jutaan orang pada 1950-an dan menyatukan orang-orang dari berbagai kelas, PKI terus-menerus diserang oleh Angkatan Darat, partai-partai politik sayap kanan, dan prema-preman sewaan perusahaan swasta. Beberapa pertemuan dan demonstrasi PKI dibubarkan secara paksa. Korannya, Harian Rakyat, berulang kali dilarang dan aktivisnya ditangkap secara berkala. Ketika menempuh jalur legal parlementer, bagaimana Aidit dan rekan-rekan pimpinannya berharap partai akan mempertahankan dirinya untuk menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok elit yang mereka tantang?

Para pemimpin PKI memahami bahwa jumlah anggota yang besar saja tidak akan cukup melindungi mereka. Prinsip panduan mereka adalah apa yang mereka sebut sebagai “Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan.” Ketiga bentuk perjuangan tersebut adalah: memobilisasi (1) petani di desa, (2) buruh di kota dan (3) prajurit di militer.[26] Poin ketiga adalah poin yang menentukan. Itu adalah “bentuk perjuangan” yang harus disembunyikan. Literatur ilmiah tentang PKI jarang menyebutkannya karena para pemimpin PKI dalam rumusan publiknya jarang menyatakan hal itu.[27] Sejumlah tentara dan anggota milisi menjadi tertarik pada PKI selama perjuangan bersenjata melawan Belanda (1945-49) dan sebagian dari mereka tergabung ke dalam militer setelah kemerdekaan. Sekelompok pendukung PKI yang sangat loyal dan paling andal bergerak secara rahasia untuk memelihara kontak dengan para personel militer ini, dan melapor langsung ke Aidit. Tujuan utamanya adalah untuk berbagi informasi. Partai membantu personel militer dan sebaliknya. Kelompok klandestin ini bukan jaringan yang besar, dan mereka melalui perjuangan berat melawan sosok-sosok anti-komunis yang kuat di antara para perwira tinggi.[28]

PKI sangat mirip dengan Partai Komunis India (CPI), sebuah partai komunis di Asia pascakolonial yang telah berdamai dengan demokrasi elektoral. Tapi, performa PKI lebih baik dibandingkan CPI dalam menantang posisi hegemoni partai nasionalis kelas menengah (yang di India diwakili oleh partai Kongres Nasional India). PKI memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di Indonesia daripada CPI di India. CPI tidak pernah memperoleh lebih dari 9 persen suara. Jalan parlementer dan strategi “front nasional” tampaknya sangat cocok dengan kondisi Indonesia. PKI melaporkan bahwa ia memiliki 1,5 juta anggota pada saat Kongres Nasional ke VI pada 1959. Tetapi jalur parlementer PKI tiba-tiba menemui jalan buntu. Presiden Sukarno membubarkan parlemen dan membatalkan pemilihan umum lebih lanjut pada 1959. PKI harus berbenah.

Tawar-menawar Maut (Faustian) PKI dengan Sukarno 1959-1965

Pada 5 Juli 1959, dari tangga istana kepresidenan, Sukarno mengumumkan kematian Dewan Konstituante. Setelah bekerja selama tiga tahun, 550 anggota dewan gagal menyepakati prinsip dasar konstitusi—apakah seharusnya Islam atau Pancasila, “ideologi negara” sekuler yang telah diartikulasikan oleh Sukarno pada 1945? Sukarno melihat kebuntuan ini sebagai gejala kegagalan umum dari apa yang sering dia sebut “liberalisme tarung bebas” [free-fight liberalism]. Antara 1950 dan 1959, telah terjadi delapan kali pergantian perdana menteri dan kabinet di dalam parlemen. Di tengah pertengkaran terus-menerus di antara partai-partai politik di Jakarta muncul pemberontakan para komandan militer di pulau-pulau di luar Jawa yang berharap untuk menciptakan pemerintahan paralel pada 1957-58.

Menghadapi berbagai krisis ini, Sukarno mengambil kekuasaan ekstra-legal pada 1959 dan menerapkan kembali Undang Undang Dasar 1945 yang memungkinkan sistem presidensial. Sukarno memberi dirinya sendiri kewenangan untuk memilih tidak hanya menteri kabinet tetapi juga semua 261 anggota legislatif. Ia memesan sebagian besar kursi parlemen untuk perwakilan dari “kelompok fungsional” (pengusaha, perempuan, pemuda, dll). Peran badan legislatif yang baru, dimana PKI mendapat tiga puluh kursi, adalah untuk mengesahkan semua arahan presiden Sukarno. Nama yang diberikan Sukarno untuk organisasi pemerintahan satu orang ini, “Demokrasi Terpimpin,” menjadi eufemisme terkenal di dunia.

Para pemimpin PKI mendukung Demokrasi Terpimpin. Mereka memutuskan untuk mengorbankan kesuksesannya di wilayah elektoral. Mereka membutuhkan aliansi dengan Sukarno untuk melawan musuh yang lebih berbahaya: korps perwira militer anti-komunis dan partai politik sayap kanan.[29] Pemberontakan-pemberontakan yang didukung Amerika Serikat (AS) pada 1957-58 telah menjadi ancaman serius bagi PKI. Di wilayah-wilayah pemberontakan, anggota PKI dan ormas-ormasnya diteror dan ditangkap secara massal. Dulles bersaudara yang mengarahkan badan intelijen AS, CIA, dan Departemen Luar Negeri di Washington DC untuk mengirim uang dan senjata kepada para pemberontak, berharap menyingkirkan kendali Jawa atas semua pulau terluar. Ini karena imajinasi kelewatan AS yang meyakini bahwa wilayah-wilayah itu telah didominasi oleh PKI setelah Pemilu 1957.[30]

Dengan meninggalkan jalur parlementernya, PKI mendapat imbalan tersendiri. Sukarno, yang sebelas tahun sebelumnya menyerang partai, kini bergantung pada dukungan PKI untuk improvisasi organisasi politik pemerintahannya dan ingin melindungi partai tersebut dari represi tentara. Tentara berusaha mencegah diadakannya Kongres Nasional VI PKI pada 1959, hanya dua bulan setelah deklarasi Demokrasi Terpimpin oleh Sukarno, tetapi harus mengalah di bawah tekanan presiden. Tentara mencoba melancarkan serangan lain pada Juli-Agustus 1960, dan lagi-lagi Sukarno ikut campur. Para pemimpin PKI memahami bahwa partai dapat terus tumbuh di bawah Demokrasi Terpimpin meskipun tidak dapat mengikuti pemilu. Pelarangan Sukarno terhadap Masyumi, partai Islam sayap kanan, pada 1960 menghilangkan hambatan signifikan bagi pertumbuhan PKI.

PKI juga menghargai kenyataan bahwa kebijakan Sukarno hampir tidak bisa dibedakan dari kebijakannya sendiri. “Manifesto Politik” untuk Demokrasi Terpimpin, pidato Sukarno di Hari Kemerdekaan 1959, sesuai dengan program PKI. Sukarno melihat musuh utama bangsa sebagai “Nekolim”—neologisme ciptaannya yang mewakili neokolonialisme, kolonialisme, dan imperialisme. Ia kembali ke rumusannya pada 1926 (dari bukletnya Nasionalisme, Islam dan Marxisme) dan menyerukan perlunya sebuah negara Indonesia yang berdasarkan kombinasi “nasionalisme, agama, dan komunisme,” trinitas yang kemudian disingkat menjadi Nasakom. PKI, yang anggotanya begitu sering dikecam sebagai pengkhianat oleh partai sayap kanan, merasa terhormat karena diakui sebagai poros esensial dalam nasionalisme Indonesia. Lagu yang paling sering dinyanyikan di acara-acara partai adalah “Nasakom Bersatu.”

Kesulitan terbesar partai adalah menyeimbangkan komitmennya pada strategi front nasional yang lintas kelas dan komitmennya untuk membela pekerja dan petani. Organisasi massa partai untuk petani, BTI, mendorong penduduk desa tak bertanah pada akhir 1963 untuk merebut tanah dan menahan sewa sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Bagi Hasil 1960. Kampanye tersebut mengintensifkan konflik yang sudah ada di desa-desa. Pimpinan partai khawatir akan pecahnya front nasional di belakang Sukarno dan mundur dari kampanye BTI pada awal 1965.[31]

Strategi PKI untuk bernaung di dalam tubuh militer mendapat sukses besar. Karena PKI secara militan mendukung kampanye-kampanye militer Sukarno (untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan daerah yang didukung CIA pada 1957-58; untuk merebut Papua Barat dari Belanda pada 1960-62; untuk menentang pembentukan Malaysia pada 1963-65), anggota-anggotanya berkesempatan untuk bekerja sama dengan personel militer. Para anggota PKI dan ormas-ormasnya berpartisipasi dalam pelatihan militer untuk milisi sukarelawan. PKI melakukan yang terbaik untuk membuktikan kepada para perwira militer bahwa mereka lebih patriotik, dapat diandalkan, dan rela berkorban daripada partai politik lainnya. Partai sangat bangga dengan fakta bahwa Aidit, sebagai menteri dalam kabinet Sukarno dan wakil ketua legislatif (1962-65) memberikan ceramah di depan akademi dari keempat cabang angkatan bersenjata pada tahun 1963 (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan polisi).[32]

Sukarno, sementara melindungi PKI, membatasi kekuasaan PKI. Dia tidak pernah menunjuk seorang pun pimpinan PKI ke posisi kabinet yang kuat (seperti menteri dalam negeri). Pos-pos Aidit sebagian besar bersifat seremonial. Sukarno harus menenangkan para jenderal Angkatan Darat yang juga mendukung Demokrasi Terpimpinnya. Para jenderal menyukai pemerintahan satu-orang Sukarno justru karena sistem itu memblokir akses PKI ke kekuasaan negara melalui kotak suara. Para jenderal mengatur badan legislatif untuk menahbiskan Sukarno sebagai “presiden seumur hidup” pada 1963 untuk memastikan bahwa pemilihan umum tidak akan diadakan dalam waktu dekat. Sukarno, yang menjadi tameng bagi PKI dan tentara, memainkan permainan triangulasi yang rumit. Secara penampilan, dia tampak seperti diktator, tetapi pada kenyataannya dia hanyalah penyeimbang dari dua institusi besar, yang keduanya tidak dia kendalikan sepenuhnya.[33]

Sampai awal 1965, para jenderal Angkatan Darat merasa bahwa tindakan penyeimbangan Sukarno gagal; mereka melihat dia condong terlalu jauh ke kiri. Konfrontasi, kampanye melawan Malaysia, berdampak besar bagi ekonomi dan hubungan luar negeri Indonesia. Inggris, yang saat itu menjamin keamanan Malaysia, sedang bersiap-siap berperang dengan Indonesia. Nasionalisasi perusahaan Inggris pada 1963-64 membuat semua perusahaan asing cemas. Hingga 1965 investor internasional memboikot Indonesia. Dalam gelombang pendudukan buruh yang dibenarkan atas nama Konfrontasi, serikat buruh yang berafiliasi dengan PKI mulai mengambil alih banyak perusahaan milik Amerika pada awal 1965. Masa depan perusahaan-perusahaan minyak multinasional di Indonesia, seperti Caltex dan Shell, begitu meragukan.[34]

Selama masa Konfrontasi, Sukarno menjadi lebih dekat dengan RRT, karena RRT penuh antusias mendukung kampanye-kampanye anti-imperialisnya. Sukarno masih terkenal hingga hari ini karena menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 1955, yang merupakan benih dari gagasan nonblok Dunia Ketiga. Namun, Sukarno kurang dikenal karena meninggalkan gagasan nonselaras (non-alignment) di awal 1960-an demi sebuah aliansi internasional yang dia sebut “New Emerging Forces.” Untuk menyaingi Olimpiade, ia menggelar Games of the New Emerging Forces (Ganefo) di Jakarta pada 1963. RRT menyumbangkan sebagian besar dana untuk perhelatan olahraga internasional ini. Untuk menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia membangun gedung besar di Jakarta yang akan menjadi markas Conference of the New Emerging Forces (Conefo), lagi-lagi dengan dana dari RRT. Mao Zedong dan Zhou Enlai, pada September 1965, bahkan menyatakan kesediaannya untuk membantu Indonesia membangun bom nuklir.[35] Sukarno dalam pidato tahunan Hari Kemerdekaan pada Agustus 1965, menyatakan bahwa hubungan luar negeri Indonesia akan berputar di sekitar ‘poros’ yang menghubungkan Kamboja, Vietnam Utara, RRT, dan Korea Utara (poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang).

PKI adalah partai politik yang paling kuat mendukung tantangan Sukarno terhadap tatanan dunia. Alhasil PKI di bawah Demokrasi Terpimpin berkembang menjadi partai terbesar, terkaya, paling terorganisir dengan baik di negeri ini. Aidit mendesak partai dan ormas-ormasnya agar secepat mungkin merekrut anggota baru. Pada 1965 dia membual bahwa mereka memiliki total 27 juta anggota. Jumlah itu sudah pasti digelembungkan, tetapi semua orang melihat bahwa PKI dapat memobilisasi lebih banyak orang untuk demonstrasi dan unjuk rasa daripada partai-partai lainnya. Sukarno sangat menghormati PKI karena kerumunannya. Dia berdiri bersama Aidit di depan kerumunan pendukung PKI di stadion utama Gelora Bung Karno dua kali pada Mei 1965 –sekali untuk rapat umum Hari Buruh Internasional 1 Mei dan sekali untuk ulang tahun partai yang ke 45—dan mengumandangkan kekagumannya yang mendalam terhadap PKI.

Ketika Sukarno menjadi lebih dekat ke RRT, PKI juga mengikutinya. PKI tidak lagi berpura-pura bersikap netral dalam menyikapi perseteruan Sino-Soviet meskipun partai tidak memutuskan hubungan dengan Uni Soviet. Tidak seperti Partai Komunis India, PKI tidak terpecah karena perseteruan Sino-Soviet pada awal 1960-an. Tidak ada pimpinan partai yang mencoba mendirikan organisasi tandingan.

Sejarah resmi PKI yang dihimpun untuk ulang tahunnya yang ke-45 pada Mei 1965 memandang Demokrasi Terpimpin sebagai masa ketika “situasi revolusioner Indonesia menanjak naik.” Partai memandang aliansinya dengan Sukarno sepenuhnya menguntungkan; “aspek pro-rakyat” dalam kekuasaan negara menjadi lebih kuat daripada “aspek anti-rakyat.”[36] Para pemimpin PKI rupanya melebih-lebihkan kekuatan mereka. Salah satu anggota Central Comite, yang menulis catatan puluhan tahun kemudian dengan pemahaman kilas balik, menyimpulkan bahwa Demokrasi Terpimpin “justru menguntungkan militer.”[37]

Pembantaian 1965-1966

Para pemimpin PKI pada awal 1965 merasakan bahwa sejumlah perwira Angkatan Darat sedang memikirkan kudeta terhadap Sukarno. Banyak pengusaha dan politisi elit diam-diam bertemu dengan perwira-perwira militer. Perdagangan luar negeri telah runtuh dan nilai mata uang jatuh bebas. Sukarno menolak tawaran dari partai-partai nonkomunis untuk membalik arah kebijakannya. Dia malah meningkatkan isolasi bagi Indonesia dengan menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di awal Januari 1965 terkait pengakuan PBB atas Malaysia. Dia menantang kekuatan-kekuatan adikuasa dunia, Amerika Serikat dan Inggris, dan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sukarno memberi judul pidato Hari Kemerdekaan pada Agustus 1964 “Tahun Vivere Pericoloso” [kehidupan yang penuh marabahaya] karena ia tahu bahwa tantangannya terhadap kekuatan yang ia sebut “Old Established Forces” (Oldefo) sangat berisiko.

PKI terjebak pada awal 1965: ia tidak berpeluang untuk meraih kekuasaan negara melalui pemungutan suara –tidak ada penyelenggaraan pemilihan umum. Akan tetapi, PKI juga tidak bisa mendapatkan kekuasaan melalui peluru karena PKI tidak memiliki angkatan bersenjata. Kekuatannya sangat bergantung pada perlindungan yang diberikan oleh Sukarno, tetapi Sukarno dalam ancaman digulingkan, dibunuh (sudah berulangkali terjadi percobaan pembunuhan terhadapnya), atau pun dilemahkan oleh masalah kesehatan. Pada pertengahan 1965, Aidit telah membentuk panitia kecil ad hoc di dalam Politbiro untuk perencanaan darurat. Saat ia berada di Beijing pada 5 Agustus, dia menjelaskan beberapa rencananya kepada Mao. Jika Sukarno meninggal dan para jenderal Angkatan Darat sayap kanan menyerang partai, PKI akan menggunakan jaringan pendukungnya di dalam militer untuk menggagalkan serangan tersebut. Personel-personel militer yang pro PKI ini akan mengelabui para jenderal dengan membentuk “komite militer” yang tampaknya netral. Aidit mengungkapkan:

Musuh kita akan ragu-ragu dengan sifat komite ini dan oleh karena itu, para komandan militer yang bersimpati pada sayap kanan tidak akan langsung menentang kami. Jika kami segera menunjukkan bendera merah kami, mereka akan langsung menentang kami. Ketua komite militer ini adalah anggota bawah tanah partai kami, tetapi dia akan mengidentifikasi dirinya sebagai pihak yang netral.[38]

Pada suatu titik dalam dua bulan setelah percakapan dengan Mao ini, Aidit menjadi yakin bahwa komando tertinggi Angkatan Darat yang anti-komunis akan melakukan kudeta bahkan sebelum Sukarno meninggal. Pertanyaannya bagi Aidit adalah apakah menunggu kudeta terjadi atau melancarkan serangan pendahuluan. Aidit memilih tindakan yang terakhir. Rencana untuk membentuk “komite militer” yang tampak netral dilaksanakan pada pagi hari 1 Oktober. Para pendukung partai di dalam militer menculik enam jenderal Staf Umum Angkatan Darat, termasuk Panglima Angkatan Darat, Jenderal Yani, dan memproklamasikan keberadaan “Dewan Revolusi” yang baru. Tindakan yang disebut Gerakan 30 September ini dirancang agar tampak seolah-olah merupakan tindakan otonom oleh perwira yang ingin melindungi Sukarno dari komplotan perancang kudeta pro-Amerika. Idenya adalah agar Sukarno menunjuk seorang komandan Angkatan Darat baru yang lebih condong ke kiri yang dapat mencegah Angkatan Darat menyerang PKI. Dengan proteksi serupa ini, PKI akan bisa terus berkembang. Seperti yang dijelaskan Aidit kepada Mao, begitu “komite militer” terbentuk, “kita perlu mempersenjatai buruh dan petani pada waktu yang tepat.” Karakter luar biasa dari rencana ini–bukan pemberontakan, bukan kudeta, bukan pula pemberontakan massal—mencerminkan posisi PKI yang tidak biasa.

Rencana ini, dengan sejumlah penyelubungan dan tahapan yang banyak, ternyata terlalu rumit. Perancang aksi “komite militer” ternyata tidak terorganisir dan bahkan tidak menyelesaikan fase pertama. Penculikan itu kacau-balau dan Sukarno memerintahkan para perwira pro-PKI untuk membatalkan aksi mereka. Dengan patuh mereka laksanakan perintah tersebut sekitar delapan jam sejak aksi dimulai. Sukarno menunjuk Mayjen. Pranoto Reksosamudro yang bersimpati kepada PKI untuk mengurus Angkatan Darat, tetapi para jenderal anti-PKI di komando tertinggi Angkatan Darat menolak pengangkatannya. Mayor Jenderal Soeharto, yang telah mengambil kendali Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, tetap berkuasa, dengan terang-terangan menentang panglima tertinggi. Itulah awal dari akhir bagi Sukarno dan PKI.

Seperti diungkapkan dokumen deklasifikasi AS, para jenderal Angkatan Darat sedang menanti adanya dalih untuk menyerang PKI sebelum 1 Oktober. Mereka ingin memprovokasi partai untuk melakukan tindakan gegabah dengan menyebarkan desas-desus bahwa PKI bertekad melakukan kudeta. Mereka berencana untuk membenarkan serangan terhadap PKI seperti cara mereka membenarkan serangan-serangan mereka sebelumnya pada 1948 dan 1951, yaitu sebagai penumpasan upaya kudeta PKI. Gerakan 30 September itu sendiri bukanlah upaya kudeta; G30S tidak ditujukan kepada Presiden Sukarno. Tapi demikianlah para jenderal Angkatan Darat menyebut G30S pada awal Oktober ketika mereka mengawali pelaksanaan rencana lama mereka untuk menghancurkan PKI dan mengurangi kekuasaan Sukarno menjadi presiden boneka.

Aidit mengira bahwa partainya memiliki cukup dukungan di kalangan personel militer, terutama di Angkatan Udara, untuk menangkal setiap serangan Angkatan Darat. Tapi dia salah menghitung kedalaman dukungan itu. Pimpinan PKI beranggapan bahwa Angkatan Darat tidak akan mampu menggalang logistik untuk menggempur gerakan sebesar itu. Bahkan analis anti-komunis dari Amerika Serikat, Guy Pauker, yang dekat dengan perwira militer pada 1964 berpendapat bahwa para perwira “mungkin tidak memiliki kekejaman seperti yang memungkinkan Nazi untuk menindas Partai Komunis Jerman.”[39] Ternyata, para jenderal berhasil mencapai kekejaman serupa. Gerakan 30 September bagi perwira-perwira sayap kanan Angkatan Darat Indonesia merupakan pemicu serupa dengan pembakaran Reichstag (gedung parlemen Jerman) yang diklaim Nazi sebagai upaya kudeta kaum komunis terhadap pemerintah Jerman.

Aidit dan para pemimpin partai tidak mengeluarkan seruan untuk melawan penggempuran pada awal Oktober. Sebaliknya, mereka menyerukan ketenangan agar Sukarno bisa menyelidiki apa yang telah terjadi dan menemukan “resolusi politik.” Tetapi, Aidit bertindak tidak sejalan dengan kebijakan partai yang ia nyatakan di depan umum. Ia tetap bersembunyi di Jawa Tengah, basis partai paling kuat, dan ia tampaknya berusaha mendorong personel militer di sana untuk melakukan tindakan tertentu. Apa pun tindakan yang dia upayakan, tidak ada hasilnya. Pimpinan partai lainnya yang berada di Jakarta bingung karena Aidit tidak ada. Mereka terakhir bertemu di sebuah rumah aman pada 9 Oktober dan kemudian bersembunyi di bawah tanah.[40] Seperti yang berulangkali terjadi sebelumnya, partai harus mengandalkan perlindungan Sukarno. Akan tetapi, kali ini berbeda; Sukarno tidak memiliki kekuatan untuk melindungi PKI.

Bukanlah keniscayaan bahwa represi Angkatan Darat terhadap PKI akan berhasil. Pendukung partai sebenarnya siap mengambil tindakan. Buruh kereta api bisa saja menolak mengangkut pasukan. Montir di bengkel-bengkel militer, yang sebagian besar adalah anggota serikat buruh, bisa saja menyabotase kendaraan operasional. Penduduk desa bisa saja mendirikan barikade. Buruh bisa saja menduduki pabrik. PKI bisa saja melakukan perlawanan substansial jika partai itu menginginkannya. Namun, kecuali di beberapa tempat di Jawa Tengah, anggota partai membiarkan diri mereka ditahan, dengan keyakinan bahwa mereka akan segera dibebaskan karena mereka tidak berbuat salah. Kenyataannya, jumlah korban tewas begitu tinggi karena tentara mengejutkan partai dan tidak menghadapi perlawanan. Pola yang paling umum adalah tentara membawa truk para tahanan keluar dari penjara dan kamp tahanan pada malam hari, dan membantai mereka di daerah terpencil. Sebagian besar pembunuhan berupa penghilangan paksa. Inilah salah satu alasan mengapa masih sedikit yang diketahui tentang kejahatan tersebut.[41]

Angkatan Darat, yang sudah lama bersusah-payah mendapatkan bantuan ekonomi AS, menunjuk pada pembunuhan kaum komunis sebagai bukti pelayanannya terhadap perang global melawan komunisme. Soeharto dan para jenderalnya berharap akan diberi imbalan oleh Amerika Serikat, dan mereka mendapatkannya. Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya mencurahkan limpahan bantuan kepada Indonesia segera setelah Soeharto jelas-jelas menyingkirkan Sukarno pada Maret 1966.[42] Soeharto, yang dapat mengklaim bahwa ia telah merancang pemulihan ekonomi, memperoleh legitimasi atas kediktatorannya, yang di luar dugaan banyak pengamat, berlangsung selama tiga puluh dua tahun, hingga krisis ekonomi 1997-1998.

Pembantaian yang diorkestrasi Soeharto adalah bukti kegagalan serius strategi partai. Tapi apa sebenarnya yang salah? Beberapa orang di PKI percaya bahwa kesalahan mereka adalah karena menempuh jalur legal, parlementer guna menuju kekuasaan negara. Pada 1966, adalah Sudisman yang terkena tanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana partai tersebut dapat menjadi korban represi berdarah yang dilakukan oleh Angkatan Darat –apa yang disebutnya sebagai “teror putih” untuk mengacu pada kelompok Rusia Putih dalam sejarah revolusi Rusia. Sudisman satu-satunya anggota kuartet pimpinan PKI yang sudah membangun partai sejak 1951 yang berhasil selamat. Dalam dokumen “Kritik Otokritiknya”-nya, Sudisman mencela para pemimpin PKI, termasuk dirinya sendiri, karena membangun partai di atas-tanah yang tidak secara jelas membedakan dirinya dari populisme kerakyatan dan semangat anti-imperialisme kelompok-kelompok nasionalis lainnya. PKI memprioritaskan persatuan nasional di atas perjuangan kelas dan nasionalisme di atas doktrin Marxis-Leninis. Bagi Sudisman, keberhasilan tahun-tahun “perjuangan legal parlementer” mengikuti kebijakan “front nasional” hanyalah ilusi. Di tengah-tengah “teror putih,” dia menyerukan terbentuknya sebuah partai kecil dengan kader-kader yang sangat berkomitmen dan terlatih yang akan memimpin perjuangan bersenjata di sepanjang garis Maois.[43]

Sudisman tidak memiliki kesempatan untuk mengorganisir perjuangan bersenjata seperti itu. Dia ditangkap di tempat persembunyiannya di Jakarta pada Desember 1966. Para pemimpin lainnya yang masih hidup berkumpul di kabupaten paling terpencil di Jawa, Blitar Selatan, dan meminta pendukung PKI untuk bergabung dengan mereka.[44] RRT, menjanjikan bantuan, mengumpulkan ratusan orang komunis Indonesia yang terlantar di sana dan menempatkan mereka di pusat pelatihan militer dekat Nanjing pada 1967 dengan rencana untuk menyusupkan mereka kembali ke Indonesia sebagai pejuang gerilya.[45] Angkatan Darat mencium keberadaan anggota PKI di Blitar Selatan dan menyerbu daerah itu pada Juni 1968, sebelum perjuangan bersenjata dimulai. Dengan runtuhnya zona miniatur proto pembebasan itu, RRT membatalkan rencananya untuk membantu perjuangan bersenjata.

Kaum komunis Indonesia di pengasingan, tersebar di seluruh dunia, ditolak paspornya oleh rezim Soeharto, menulis sejumlah catatan post-mortem partai. Analisis mereka cenderung tendensius dan doktriner. Beberapa orang mengutuk PKI karena tidak cukup Maois, menggemakan keluhan Sudisman. Sementara yang lainnya, menyejajarkan diri dengan Uni Soviet, mengutuk PKI karena terlalu Maois: Gerakan 30 September adalah bukti, kata mereka, dari semangat “petualangan” di antara para pemimpin PKI.[46] Catatan-catatan post-mortem ini mencari beberapa penyebab struktural, kelemahan mendalam teori dan praktik partai, untuk menjelaskan kekalahan PKI. Namun, mungkin saja ada faktor-faktor khas yang muncul di masa krisis yang lebih penting. Dengan rangkaian keputusan yang berbeda di tengah kegentingan politik 1965, PKI sangat mungkin akan mampu bertahan dalam pertarungannya dengan komando tertinggi Angkatan Darat.

PKI tidak lagi berfungsi setelah 1968. Semua orang penting partai nasibnya bisa mati, berada di penjara, di pengasingan, atau di persembunyian. Negara Indonesia mendedikasikan dirinya pada upaya mengidentifikasi dan menganiaya semua anggota PKI dan ormas-ormasnya. Kediktatoran Soeharto (1966-98) memperlakukan anti-komunisme sebagai agama negara. Semua sarana propaganda negara –seperti film, museum, monumen, dan buku teks—dikerahkan untuk meyakinkan rakyat bahwa PKI adalah setan dan bahwa semua orang di partai telah secara kolektif bertanggung jawab atas Gerakan 30 September. Soeharto melarang PKI pada Maret 1966, setelah akhirnya mengesampingkan Sukarno, dan parlemen yang dipilihnya sendiri melarang ekspresi Marxisme-Leninisme lima bulan kemudian. Undang-undang 1966 ini masih berlaku dan secara rutin digunakan untuk membenarkan penindasan atas segala cara pengorganisasian politik. Angkatan Darat, yang membenarkan kekuasaan polisionalnya di dalam negeri sejak 1965 dengan mengoarkan ancaman bahaya laten komunis yang selalu mengintai, mempertahankan kepentingannya memelihara hantu PKI untuk merongrong negara.[47]

Esai Bibliografis

Tiga karya akademis utama yang ditulis dalam bahasa Inggris tentang PKI, jika dipelajari bersama, memberikan gambaran yang sangat baik tentang sejarah partai. Buku tebal 500 halaman Ruth Mc Vey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca: Cornell University Press 1965), mencakup tahun-tahun awal partai dari pendirian pada tahun 1920 hingga pemberontakan 1926-1927. Buku karya Donald Hindley membuat banyak analisis tentang pertumbuhan partai pada1950an: The Communist Pary of Indonesia, 1951-1963 (Berkeley: University of California Press, 1966). Buku Rex Mortimer berpusat pada periode Demokrasi Terpimpin: Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965 (Ithaca: Cornell University Press, 1974).

Buku Olle Tornquist menyelidiki posisi teoritis era Aidit dan merefleksikan alasan kehancurannya: Dilemmas of Third World Communism: The Destruction of the PKI in Indonesia (London: Zed Press, 1984). Tulisan-tulisan Justus van der Kroef, seorang ilmuwan politik anti-komunis yang banyak menulis tentang partai pada 1950an-60an, bersifat informatif meskipun tidak selalu dapat diandalkan dalam penafsirannya. Karya utamanya adalah The Communist Party of Indonesia: Its History, Program and Tactics (Vancouver: University of British Columbia, 1965). Kontroversi hubungan PKI dengan Gerakan 30 September 1965 dianalisa dalam John Roosa, Pretext for Mass Murder: The September 0th Movement and Soeharto’s Coup d’Etat in Indonesia (Madison: University of Wisconsin Pres, 2006).

Periode 1928 sampai 1945, ketika anggota PKI di penjara, di persembunyian, atau di pengasingan, relatif menderita pengabaian. Kamp penjara Boven Digul telah dipelajari, terakhir oleh Rudolf Mrazek “Boven Digoel and Terezin: Camps at the Time of Triumphant Technology”, East Asian Science, Technology and Society, 2-3 (2009) 287-314. Tan Malaka (1897-1949), yang menghabiskan banyak tahun dalam periode ini di pengasingan, menulis otobiografi tiga jilid, Dari Penjara ke Penjara, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris: From Jail to Jail, oleh Helen Jarvis (Athens: Ohio University Center for International Studies, 1991).

Kekacauan dalam partai dari 1945 hingga 1950 telah membuat kajian tentang periode itu luar biasa rumit. Biografi tiga jilid Harry Poeze tentang Tan Malaka membahas sejarah PKI yang lebih luas selama periode itu. Sejauh ini hanya tersedia dalam bahasa Belanda dan bahasa Indonesia: Verguisd en vergeten: Tan Malaka, de linkse beweging en de Indonesische Revolutie (Leiden: KITLV, 2007) dan Tan Malaka: Pergulatan Menuju Republik, 1945-1949 (Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 1999).

Ruth McVey, dalam sejumlah artikel telah bergerak lebih jauh dengan menulis perihal PKI dalam genre sejarah sosial dan kebudayaan: “The Enchantment of the Revolution: History and Action in an Indonesian Communist Text,” dalam Anthony Reid and David G. Marr (eds), Perceptions of the Past in Southeast Asia (Kuala Lumpur: Asian Studies Association of Australia, 1979), 340-58; “The Wajang Controversy in Indonesian Communism,” dalam M. Hobart and R.H. Taylor (eds), Context, Meaning and Power in Southeast Asia (Ithaca: Cornell University Southeast Asian Program Publications, 1986), 21-51; dan “Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution,” Indonesia 50 (Oct, 1990), 5-28.

Ketika bergerak secara terbuka setelah 1951, PKI menerbitkan materi bacaan berjumlah luar biasa besar dalam Bahasa Indonesia: surat kabar Harian Rakjat, jurnal teoretik dwi bulanan, Bintang Merah, dan banyak pamflet serta buku untuk kesempatan-kesempatan tertentu. IDC Publisher telah menempatkan 332 judul dokumen PKI dalam sebuah koleksi mikrofilm yang tersedia di sejumlah perpustakaan riset terkemuka. Beberapa dari dokumen tersebut tersedia secara daring dalam bagian Bahasa Indonesia situs web www. marxists.org/history/indonesia/index.htm. Dokumen-dokumen kunci yang juga bacaan anggota partai adalah program dan konstitusi partai yang diadopsi pada Kongres PKI V 1954, dan buku yang diterbitkan atas nama Aidit: Masyarakat Indonesia dan Revolusi Indonesia (1957). Masing-masing organisasi massa PKI menerbitkan sendiri berkalanya, maupun penerbitan khusus. Sebagai contoh, serikat buruh perkebunan, Sarbupri, menerbitkan majalah bulanan, Warta Sarbupri. Sebagian besar dari dokumen-dokumen ini akan ditemukan dalam bentuk cetakan maupun dalam mikrofilm di banyak perpustakaan riset terkemuka.

Penjelasan paling terinci mengenai sejarah partai yang dibuat oleh PKI sendiri ditulis pada Mei 1965 sebagai peringatan ulang tahun PKI yang ke 45. Inilah yang terakhir dipublikasikan, Lembaga Sejarah PKI, Manuskrip Sejarah 45 Tahun PKI (1920-1965) (Bandung: Ultimus, 2014). Memoar paling informatif yang ditulis oleh pimpinan ranking atas PKI, Siswoyo, yang selamat dari malapetaka: Siswoyo Dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri: Memoar Anggota Sekretariat CC PKI (Bandung: Ultimus, 2014). Memoar lain yang juga signifikan adalah: Hasan Raid, Pergulatan Muslim Komunis(Yogyakarta: LKPSM Syarikat, 2001); Francisca Fanggidaej, Memoar Perempuan Revolusioner (Yogyakarta: Galang Press, 2006).

Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) di Jakarta menyimpan wawancara dengan lebih dari 400 individu, sebagian besar dari mereka adalah bekas tahanan politik yang pernah menjadi anggota PKI atau salah satu dari organisasi massa PKI. Sebuah buku kemudian dilahirkan dari riset sejarah lisan ISSI yang berfokus pada pengalaman pemenjaraan, penyiksaan dan kerja paksa setelah 1965: John Roosa, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds), Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65: Esai-esai Sejarah Lisan (Jakarta: Elsam, 2004).

Sejarah organisasi massa PKI seperti Sarbupri masih perlu ditulis. Lekra, organisasi seniman adalah yang paling mendapatkan banyak perhatian. Sebagai contohnya, kajian pelopor yang baru-baru ini ditulis oleh Michael Bodden: “Modern Drama, Politics, and the Postcolonial Aesthetics of Left Nationalism in North Sumatra: The Forgotten Theater of Indonesia’s Lekra, 1955-1965,” dalam Tony Day dan Maya Liem (eds), Cultures at War: The Cold War and Cultural Expression in Southeast Asia (Ithaca: Cornell University Southeast Asia Program Publications, 2010), 45-80; dan “The Dynamic Tensions of Lekra’s Modern National Theatre,” dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (eds) Heirs to World Culture: Being Indonesian 1950-1965 (Leiden KITLV Press 2012), 453-84. Selain itu kelompok pembuat film dan peneliti ISSI di Jakarta telah membuat sebuah film yang mengungkap tentang Lekra, yang bisa dilihat secara daring dengan takarir (subtitle) bahasa Inggris, Tjidurian 19 (2009).***

Tulisan asli ditulis dalam bahasa Inggris, dimuat sebagai salah satu bab dalam Norman M Naimark, Silvio Pons, dan Sophie Quinn-Judge (ed.), The Cambridge History of Communism. Volume II, The Socialist Camp and World Power 1941-1960s, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017). Diterjemahkan oleh Anom Astika.

John Roosa adalah sejarawan University of British Columbia dan penulis Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia (2006). Buku terbarunya adalah Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia (2020).

Tulisan asli dalam bahasa Inggris, dimuat sebagai salah satu bab dalam Norman M Naimark, Silvio Pons, dan Sophie Quinn-Judge (eds), The Cambridge History of Communism. Volume II, The Socialist Camp and World Power 1941-1960s, (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

[1] Ruth McVey, The Rise of Indonesian Communism (Ithaca: Cornell University Press, 1965), 34-75.

[2] Takashi Shiraishi, An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926 (Ithaca: Cornell University Press, 1990).

[3] Soekarno [Sukarno), Nationalism, Islam and Marxism, trans. K. H. Warouw and P. D. Weldon (Ithaca: Cornell University, Modem Indonesia Project, 1970).

[4] Michael Williams, Communism, Religion and Revolt in Banten (Athens: Ohio University Center for International Studies, 1990).

[5] Pramoedya Ananta Toer (ed), Cerita dari Digul (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001).

[6] Anton Lucas (ed), Local Opposition and Underground Resistance to the Japanese in Jawa, 1942-45 (Melbourne: Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1986).

[7] Lembaga Sejarah PKI, Manuskrip Sejarah 45 tahun PKI, 1920-1965 (Bandung: Ultimus 2014), 249-76.

[8] Ibid., 295-96

[9] Harry Poeze, Madiun 1948: PKI Bergerak (Jakarta: KITLV dan Obor, 2001), 255-303.

[10] Sebagai contoh: Pusat Sejarah ABRI, Bahaya Laten Komunisme di Indonesia: Penumpasan Pemberontakan PKI(1948) (Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1992).

[11] Ruth T. McVey, The Calcutta Conference and Southeast Asian Uprisings (Ithaca: Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1958).

[12] Larissa Efimova, “Who Gave Instructions to the Indonesian Communist Leader Musso in 1948?”, Indonesia and the Malay World 31, 90 (July 2003), 171-89.

[13] Robert McMahon, Colonialism and Cold War: The United States and the Struggle for Indonesian Independence, 1945-1949 (Ithaca: Cornell University Press, 1981).

[14] Benedict Anderson, Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946 (Ithaca: Cornell University Press, 1972).

[15] Siswoyo, Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri: Memoar Anggota Sekretariat CC PKI (Bandung: Ultimus, 2014), 118-19; Francisca Fanggidaej, Memoar Perempuan Revolusioner (Yogyakarta: Galang Press, 2006), 179-84; Lembaga Sejarah PKI, Manuskrip Sejarah 45, 325-31.

[16] Artikulasi terpenting mengenai garis partai ada pada Kongres Kelima PKI pada 1954: Kongres Nasional ke V Partai Komunis Indonesia (Jakarta: Yayasan Pembaruan, 1954).

[17] Jafar Suryomenggolo, Organising Under the Revolution: Unions and the State in Java, 1945-1948 (Singapore: NUS Press 2013) 94-129.

[18] Donald Hindley, The Communist Party of Indonesia, 1951-1963 (Berkeley, University of California Press, 1966) 64, 70, 79.

[19] Larissa Efimova, “Stalin and the New Program for the Communist Party of Indonesia,” intro Ruth T. McVey, Indonesia 91 (April 2011), 131-64

[20] Syamsir (mantan pimpinan BTI), wawancara lisan, Bandung, 12 Mei 2000 dan 31 Maret 2001. Semua wawancara lisan yang dikutip dalam esai ini dilakukan oleh saya sendiri; rekaman dan transkripsi wawancara disimpan di Institut Sejarah Sosial Indonesia.

[21] Suryaatmadja (anggota pimpinan PKI Provinsi Jawa Barat), wawancara lisan, Cileungsi, 11 Juli 2001; Sukamto (Pimpinan Pemuda Rakjat Jawa Tengah), wawancara lisan, Yogyakarta 12 Juli 2001; Rusno (aktivis akar rumput PKI Jawa Timur), wawancara lisan, Sidoarjo, 10 Mei 2001.

[22] Ruth T. McVey, “Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution,” Indonesia 50 (Oct 1990), 5-28; Siswoyo, Siswoyo Dalam Pusaran, 157-67

[23] Siswoyo, Siswoyo Dalam Pusaran, 26-29.

[24] Oey Hay Djoen (pimpinan Lekra dan anggota parlemen dari PKI), wawancara lisan, Jakarta 14 Juli 2001; 16 Januari 2002; 24 Januari 2002.

[25] Mia Bustam, Sudjojono dan Aku (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2006).

[26] Lembaga Sejarah PKI, Manuskrip Sejarah 45, 438-39.

[27] Buku karya Mortimer menyebutkan sesekali ketika mengutip pidato Aidit pada 1964. Aidit berbicara secara terbuka merujuk poin ketiga di atas dalam istilah yang kabur seperti “perjuangan untuk mengintegrasikan aparat negara dengan perjuangan revolusioner rakyat”: Rex Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics 1959-1965 (Ithaca: Cornell University Press, 1974), 337.

[28] John Roosa, Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Soeharto’s Coup d’Etat in Indonesia(Madison: University of Wisconsin Press, 2006), ch. 4

[29] Dalam esainya yang menjelaskan dukungan PKI terhadap Demokrasi Terpimpin, Sakirman, anggota Politbiro, mengakui beberapa aspek negatif dan “kesulitan yang menyergap benak beberapa kawan di dalam memahami” garis partai. Lihat “ Apa Arti Sokongan PKI kepada UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin,” Bintang Merah 16 (Mei-Juni), 194-219.

[30] Audrey Kahin and George Kahin, Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia (New York: New Press, 1995).

[31] Mortimer, Indonesian Communism Under Sukarno, 276-328.

[32] Lembaga Sejarah PKI, Manuskrip Sejarah 45, 443-45.

[33] Herbert Feith, “President Soekarno, the Army, and the Communists; The Triangle Changes Shape,” Asian Survey 4, 8 (Agustus, 1964), 969-80.

[34] William Redfern, “Sukarno’s Guided Democracy and the Takeovers of Foreign Companies in Indonesia in the 1960s,” Disertasi Doktoral (University of Michigan, 2010).

[35] Taomo Zhou, “China and the Thirtieth of September Movement”, Indonesia 98 (2014), 41-46.

[36] Lembaga Sejarah PKI, Manuskrip Sejarah 45, 377-94.

[37] Siswoyo, Siswoyo dalam Pusaran, 169.

[38] Zhou, “China and the Thirtieth of September Movement,” 51.

[39] Guy Pauker, Communist Prospects in Indonesia (Santa Monica, CA-RAND Corporation, Nov. 1964), 22.

[40] Oey Hay Djoen, wawancara lisan, Jakarta, 21 Agustus 2004.

[41] John Roosa, “The State of Knowledge About an Open Secret: Indonesia’s Mass Disappearances of 1965-66”, Journal of Asian Studies 75 (2016), 281-97.

[42] Brad Simpson, Economists with Guns: Authoritarian Development and US Indonesian Relations, 1960-1968 (Stanford: Stanford University Press, 2008), ch. 8.

[43] Sudisman, Otokritik Politibiro CC PKI (Sep 1966), www.marxists.org/indonesia/indones/1966-SudismanOtoKritik.htm.

[44] Andre Liem, “Perjuangan Bersenjata PKI di Blitar Selatan dan Operasi Trisula,” dalam J. Roosa et al (ed), Tahun yang Tak Pernah Berakhir (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), 163-201; Vannessa C. Hearman, “South Blitar and the PKI Bases: Refuge, Resistance, and Repression,” dalam Douglas Kamen and Katherine McGregor (eds), The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-1968 (Singapore: NUS Press, 2012), 182-207.

[45] Utuy Tatang Sontani, Di Bawah Langit tak Berbintang (Jakarta: Pustaka Jaya, 2000), 73-150; Zhou, “China and the Thirtieth of September Movement,” 56-57.

[46] Rex Mortimer, “Indonesia: Emigre Post Mortems on the PKI,” Australian Outlook 28, 3 (Dec. 1968), 347-59.

[47] Ariel Heryanto, “Where Communism Never Dies: Violence, Trauma and Narration in the Last Cold War Capitalist Authoritarian State,” International Journal of Cultural Studies 2, 2 (1999), 147-77; “Indonesia’s Red Scare Stokes Unease over Military’s Growing Influence,” New York Times (18 May 2016), www.reuters.com/article/us-indonesia-military-idUSKCNoY933F