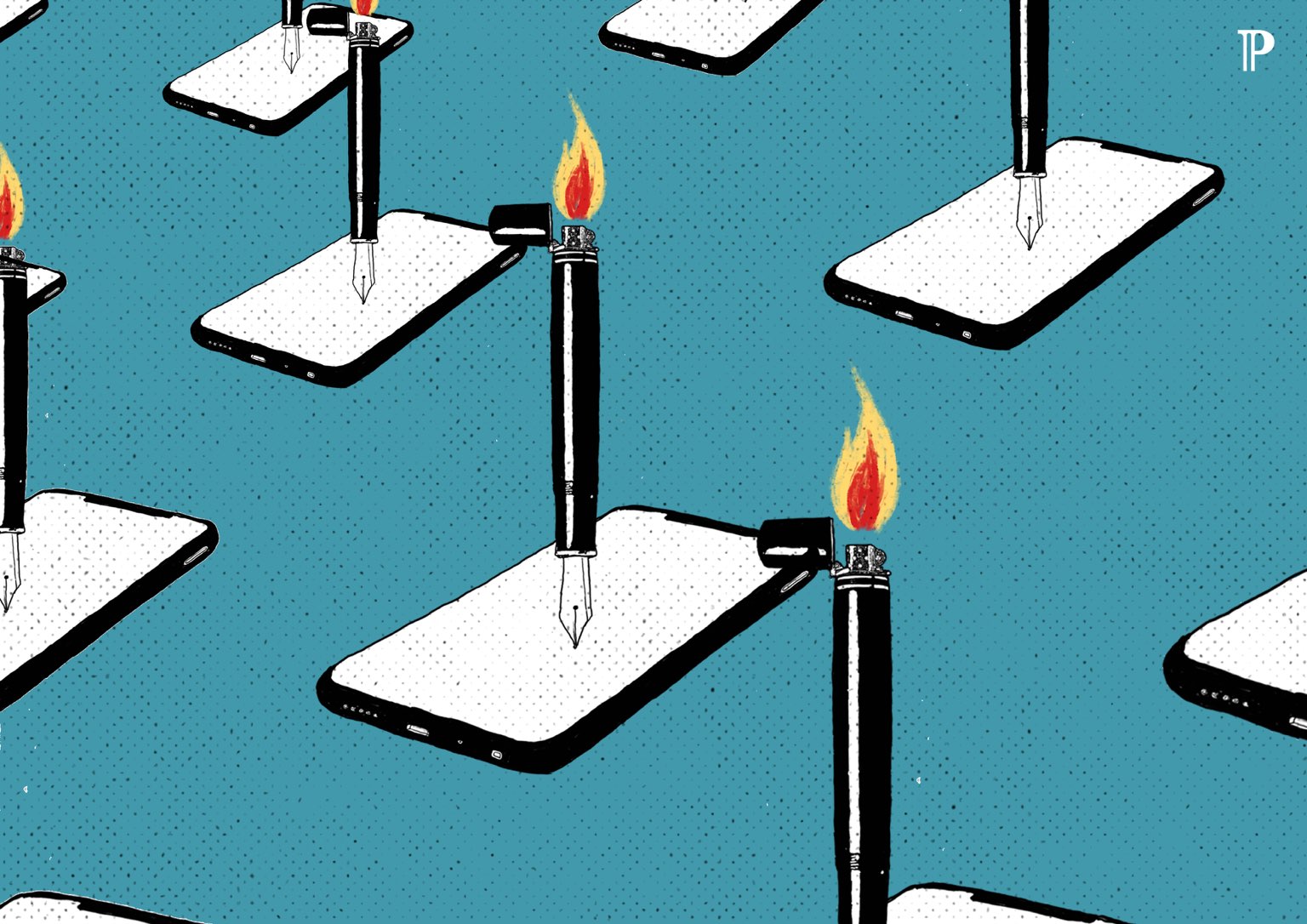

Ilustrasi: Illustruth

ANGIE KIM, sebagaimana banyak warga kelas menengah pada umumnya, tidak tahu banyak tentang serikat pekerja. Dia bahkan cenderung menganggapnya negatif karena di masa lalu para guru yang bergabung dalam serikat melarang anak-anak pergi ke sekolah ketika mogok kerja, akunya kepada Aaron Petcoff dari Jacobin, majalah Kiri terkemuka di Amerika Serikat. Tetapi, Angie Kim akhirnya mengorganisasi rekan-rekannya, para pekerja departemen teknologi/digital di The New York Times, media massa raksasa yang telah berdiri sejak 1851, untuk mendirikan serikat pekerja.

Selama berbulan-bulan, Kim, bersama komite penyelenggara serikat, tekun menghubungi para pekerja media tersebut, bertanya apa saja kekhawatiran di tempat kerja, dan apakah kira-kira serikat dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Mereka juga ditanya apakah bersedia bergabung dalam serikat. “Setelah kami melewati ambang 50 persen plus satu suara ‘ya,’ kami memiliki hak hukum untuk membentuk serikat pekerja,” kata Kim.

Demikianlah. Sebanyak 700 pekerja akhirnya mendeklarasikan serikat bernama Times Tech Guild pada April lalu.

Sebagai pekerja di divisi tekologi, Kim sebenarnya mendapatkan upah yang layak. Begitu pula dengan pekerja sedivisinya yang lain. Ia mengaku bahwa pilihan untuk mendirikan serikat “bukan tentang uang.” “Sebagai pekerja teknologi, masalah ‘roti dan mentega’ tidak begitu penting—saya tidak memperjuangkan upah layak, misalnya,” katanya pada kesempatan lain. Lalu kenapa dia memilih jalan tersebut? Kim menjawab: “Membangun kekuatan di tempat kerja Anda adalah cara yang benar-benar sah untuk memberlakukan perubahan yang tidak hanya memengaruhi Anda dan rekan kerja Anda, tetapi juga industri secara umum.”

Ada pula yang mengemukakan alasan lebih sentimentil seperti Bon Champion, bekerja sebagai product designer. Dengan serikat, katanya, “sekarang kami memiliki alasan untuk berbicara dengan orang-orang tentang kehidupan pribadi atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan,” dan itu semua “benar-benar memberi energi” terutama di masa pandemi, dan “benar-benar luar biasa.”

Times Tech Guild memperpanjang fenomena yang mekar beberapa tahun terakhir ini: kebangkitan serikat pekerja media daring.

Pada 2015 lalu, Lydia DePillis dari the Washington Post mengatakan jurnalis media massa daring tidak berserikat karena banyak alasan. Misalnya tidak seimbangnya jumlah calon jurnalis dengan lapangan pekerjaan yang ada. Ini membuat pengaruh mereka di hadapan pemilik kapital menjadi lemah. Kemudian, watak generasi pekerja muda yang memang tidak akrab dengan model solidaritas seperti serikat dan mengidentifikasi diri bukan sebagai pekerja atau buruh. Belum lagi beban kerja berat yang membuat waktu untuk melakukan hal-hal lain begitu minim.

Tetapi, argumen DePillis patah hanya beberapa bulan kemudian dan kian tak relevan karena bertahun-tahun kemudian terus saja muncul serikat-serikat baru di sektor media daring.

Pada 4 Juni 2015, hanya beberapa bulan setelah artikel DePillis tayang, tabloid daring Gawker menerbitkan pengumuman: “Kami berserikat.” Sebanyak 75 persen staf memilih “ya” untuk bergabung dengan Writers Guild of America, East (serikat penulis film dan televisi dan juga pekerja televisi dan radio). Berkat serikat pula Gawker tercatat dalam sejarah sebagai perusahaan media daring pertama yang memiliki perjanjian kerja bersama per 1 Maret 2016 yang menjamin banyak hak para pekerja.

Don McIntosh mencatat setelah itu semakin jamak lahir serikat pekerja media daring. Akhir 2015, pekerja Salon, Huffington Post, dan The Guardian edisi AS berserikat; setahun kemudian ada media progresif seperti ThinkProgress dan Jacobin; lalu pada 2017, The Intercept, Vice Media, dan Vox Media. Pada 2018, serikat pekerja lahir di sembilan media, lalu 2019 setidaknya ada selusin. Dua bulan sebelum Times Tech Guild berdiri, Februari lalu, para pekerja di Medium juga memutuskan berserikat. Para pekerja Gawker memang menginspirasi pekerja di media lain. “Begitu Gawker melakukannya, kawan lain berkata, ‘kita bisa melakukan ini’, dan itu dengan cepat menjadi norma di dunia media baru,” kata Dave Jamieson, reporter Huffington Post.

Nieman Reports, yayasan yang mempromosikan dan berupaya meningkatkan standar jurnalisme, menjelaskan bahwa kebangkitan ini disebabkan alasan-alasan ekonomis. Para jurnalis merasa dengan serikat mereka lebih mudah memperjuangkan kenaikan upah, tunjangan dasar, dan memberikan jaring pengaman terhadap volatilitas industri. Hal ini misalnya dikatakan Kim Kelly saat menjabat editor musik di Vice. “Kami dibayar sangat, sangat rendah, sangat jauh di bawah harga pasar.” Menurutnya, konyol belaka ketika jurnalis dituntut untuk “menyampaikan konten yang menginspirasi” ketika pada saat yang sama mereka “tidak mampu membayar sewa, tidak mampu makan siang, dan tinggal bersama orang tua.”

Kondisi di Indonesia

Tanpa bermaksud menihilkan konteks spesifik, jika alasan ekonomis adalah pemicu kemunculan serikat-serikat jurnalis di Barat, maka Indonesia secara objektif dapat menjadi ladang yang subur bagi lahirnya organisasi serupa. Semua prasyarat yang dibutuhkan seorang pekerja media untuk berserikat ada di sini.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), organisasi profesi tapi mirip serikat pekerja yang didirikan pada 1994, setiap tahun merilis ‘upah layak jurnalis.’ Tahun ini mereka menyebut upah layak jurnalis (baik cetak, daring, maupun bentuk lain) di Jakarta itu Rp8,3 juta atau hampir dua kali lipat dari upah minimum provinisi tersebut (Rp4,4 juta). Namun, yang disebut layak itu hanya tertulis di atas kertas. Faktanya, upah jurnalis masih jauh dari kata layak versi AJI. Dalam survei itu ditemukan lebih dari 90 persen responden belum mendapatkan upah layak, bahkan 10 persen mengaku pendapatan mereka masih di bawah upah minimum.

Kondisi jurnalis lepas lebih suram sampai-sampai ada anekdot tentang upah dan ongkos kencing di toilet umum. Diceritakan bahwa saking rendahnya upah jurnalis lepas, yang umumnya dibayar per artikel, uang itu bakal habis kalau mereka kencing tiga kali di toilet umum (dan dua kali kalau buang air besar atau mandi).

Selain soal upah, para jurnalis secara umum menghadapi apa yang juga dirasakan para pekerja di industri kreatif. Misalnya jam kerja yang panjang tanpa kompensasi (uang lembur) dan tidak mengenal hari libur, atau dengan kata lain beban kerja yang terlampau berat bahkan tidak jarang memicu depresi. Seorang reporter yang bertugas di DPR misalnya, bisa bekerja dari pagi sampai larut malam jika pada hari itu sedang ada rapat paripurna yang pembahasannya alot. Bahkan, pada kasus tertentu, bisa sampai hari berganti, seperti pada penyerangan LBH Jakarta pada 2017 lalu atau kerusuhan di jantung ibu kota setelah Pemilu 2019.

Belum lagi kasus kekerasan yang pada 2021 saja sudah mencapai 21, menurut AJI (padahal sebagian sudah bekerja dari rumah karena pandemi). Pelaku kekerasan terbanyak adalah, ya, tentu saja polisi. Kawan saya pernah dihajar aparat ketika meliput demonstrasi meski telah mengaku berkali-kali sebagai jurnalis. Polisi berdalih kartu pers mereka terlalu kecil untuk dapat dilihat.

Ada juga masalah yang nampaknya khas jurnalis media daring, yaitu produk yang mereka ciptakan serupa sampah di dunia maya. Beberapa waktu lalu seorang jurnalis daring di-doxing—termasuk oleh sesama jurnalis—karena memberitakan (sebetulnya tak patut juga juga disebut berita) para atlet perempuan dengan nada seksis. Apa yang keliru dari serangan semacam itu adalah ia hanya diarahkan pada si individu jurnalis, padahal produk jurnalistiknya sendiri tak bisa dilepaskan dari politik redaksi.

Media daring di Indonesia berloba-lomba menciptakan konten yang ‘menarik’ pembaca, dan yang dianggap menarik itu adalah konten-konten sampah bernada bombastis, seksis, mistis, dan dengan judul clikbait serta mengabaikan disiplin verifikasi. Semua yang dipelajari bertahun-tahun di departemen komunikasi kampus-kampus runtuh di hadapan kebutuhan untuk mendapatkan sebanyak mungkin klik; di depan sebuah berhala bernama rating. Si jurnalis tadi sekadar sekrup kecil dari mesin ekonomi-politik media berbasis rating yang besar tersebut.

Memperbaiki mutu jurnalisme seperti itu (itu pun kalau masih bisa disebut jurnalisme) dengan demikian tak bisa hanya diarahkan ke orang per orang, tapi ekosistem media massa daring itu sendiri. Saya ingat pada sebuah diskusi publik medio 2019 lalu ada seorang pekerja di media yang sudah terkenal dari Sabang sampai Merauke kerap menghasilkan judul-judul bombastis dan ribuan artikel tidak penting setiap hari membuat ‘pengakuan dosa’ kira-kira begini: “Kami pun tidak mau bikin konten semacam itu, tapi begitulah cara media kami menjadi besar dan membuat kami bisa tetap bekerja.” Jurnalisme akhirnya keok dan berubah menjadi versi tertulis dari spekulasi liar dan lamunan jorok.

Terang sudah bahwa serikat pekerja menjadi relevan. Inventaris masalah di atas, kecuali kasus kekerasan aparat, adalah dampak dari tidak setaranya posisi dan kekuatan antara si pekerja dan pemberi kerja di sektor media daring. Pemberi kerja atau si pemilik media punya kuasa amat besar untuk menentukan politik redaksi. Dalam beberapa kasus bahkan mereka merupakan figur yang juga berpengaruh dalam politik nasional. Media dipakai untuk melayani kepentingannya sediri dan para kroni bisnisnya.

Dengan serikat yang inti kekuatannya berada di massa, posisi tawar tersebut setidaknya bisa diupayakan lebih seimbang.

Saat ini jumlah serikat pekerja di media masih sangat kecil, bahkan bisa dihitung jari. AJI mencatat angkanya tak lebih dari 20, padahal perusahaan media yang terdata Dewan Pers saja lebih dari 1.500.

Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta dan Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI) menyebut salah satu penyebab mengapa pekerja media enggan berserikat adalah ketakutan terhadap kuasa pemilik dan pemberangusan serikat. Pernyataan itu benar tapi tidak lengkap. Alasan lain pekerja media enggan berserikat adalah karena serikat identik dengan buruh, dan para pekerja media tidak menganggap diri sebagai buruh. Identifikasi diri yang keliru tersebut berakar dari pengalaman panjang disorganisasi massa yang dilakukan Orde Baru, baik lewat politik bahasa (pemisahan kata buruh dan karyawan/pegawai) atau praktik yang lebih ganas seperti pemberangusan. Mereka menganggap diri sebagai profesional, dengan produk yang dihasilkan adalah pengetahuan bukan barang. Itu sekaligus menjelaskan mengapa tiap kali ada demonstrasi buruh banyak jurnalis melaporkannya dengan gaya sinis.

Selain itu, ada juga kecenderungan menganggap apa yang dialami pekerja media saat ini adalah hal yang wajar dari sananya. Sudah banyak anekdot-anekdot tentang kondisi kerja jurnalisme yang didengar sejak dari ruang-ruang kuliah jurnalistik dan ketika si jurnalis pertama kali terjun di dunia kerja. Sampai-sampai ada ungkapan kalau ‘belum sakit tipes belum sah jadi wartawan.’ Segala sesuatu yang sudah sejak lama dianggap normal pasti akan lebih sulit untuk diubah.

Tapi tentu itu semua alasan-alasan apologis. Kembali ke pengalaman serikat divisi teknologi The New York Times, sudah seberapa jauh mereka yang telah bergabung ke organisasi dan telah punya kesadaran pentingnya berserikat menyebarluaskan gagasannya? Seperti Angie Kim dan Bon Champion yang gigih menghubungi satu per satu pekerja setiap hari termasuk yang tidak dikenal, bertanya kepada mereka, dan menjelaskan apa pentingnya berserikat. Memang itu semua butuh komitmen tinggi, dan sulit, apalagi di masa seperti sekarang yang untuk menjaga kewasaran sendiri saja sudah setengah mati. Lebih gampang bicara tentang serikat di forum-forum atau diskusi-diskusi dan ditonton orang, atau menulis status Facebook, atau artikel seperti yang saya lakukan ini, ketimbang melakukan kerja-kerja tekun hari per hari yang entah ada hasilnya atau tidak.

Karena saya juga terlibat di serikat pekerja tapi tak lagi aktif di dalam kepengurusan, baik di kantor atau di serikat lintas sektor, anggap saja artikel ini semacam otokritik. Boleh juga dianggap sebagai provokasi demi kembali mengupayakan hidup pekerja media yang lebih baik, kondisi yang saat ini juga tengah diperjuangkan banyak orang di luar sana.

Jadi, kapan kita bergerak lagi, kawan-kawan pekerja media daring?

Rio Apinino, editor IndoPROGRESS dan editor di Tirto.id