Ilustrasi: Illustruth

SEKITAR 15 tahun lalu orang tua menyarankan saya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan harapan saya bisa langsung bekerja setelah lulus. Saya mengikuti saran tersebut dengan kesadaran penuh bahwa saya tidak memiliki opsi untuk melanjutkan kuliah.

Sayangnya saya gagal memenuhi harapan tersebut. Upaya melamar pekerjaan ke sana-sini hingga lintas bidang kejuruan tidak berbuah hasil. Saya menjadi pengangguran sebelum akhirnya nekat menguji peruntungan untuk kuliah.

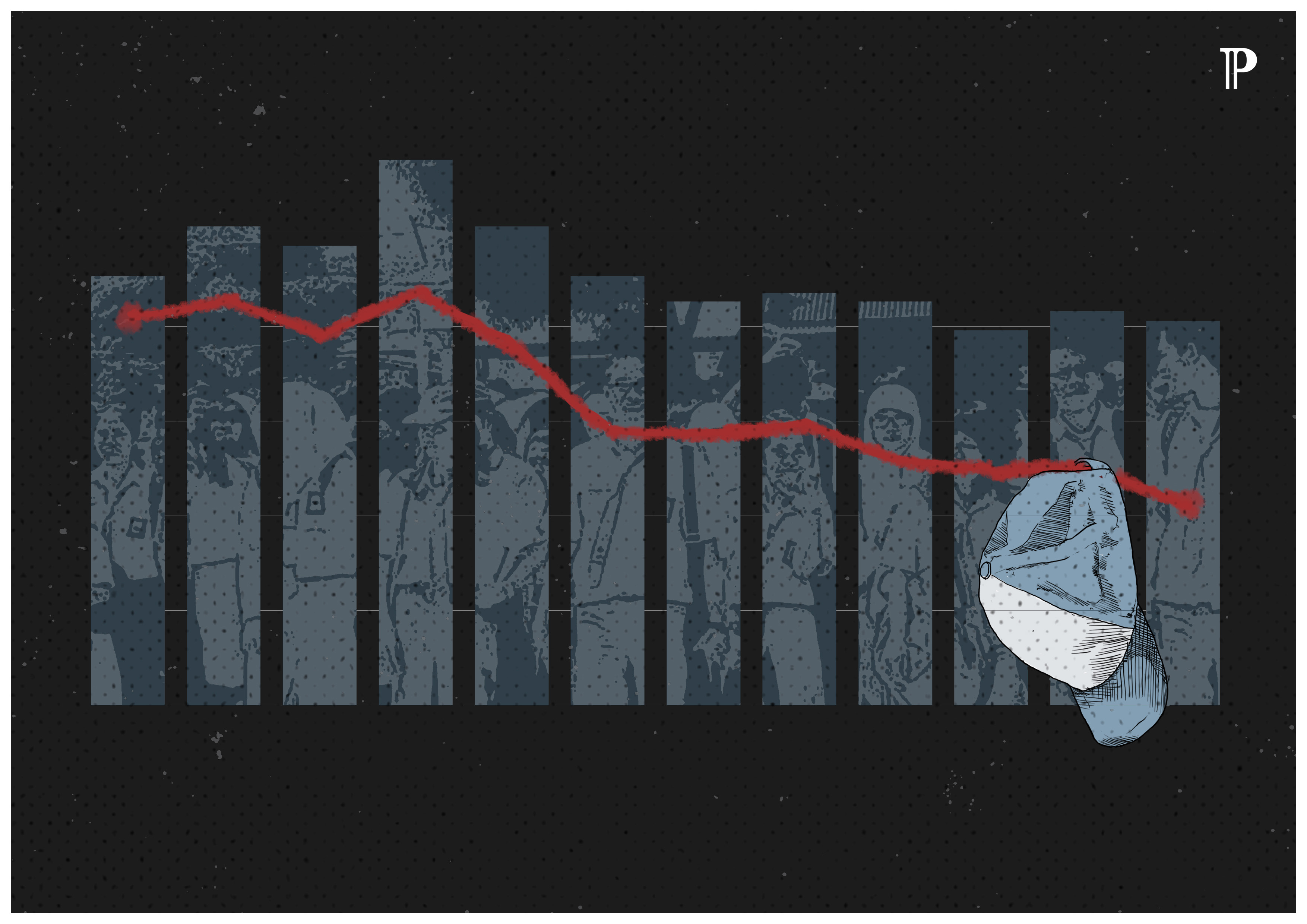

Kondisi SMK saat ini tidak jauh berbeda dibandingkan saat itu. Temuan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2020 menunjukkan bahwa lulusan SMK masih menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Angka tersebut diprediksi semakin meningkat akibat memburuknya kondisi ekonomi belakangan ini.

Pandemi COVID-19 juga membuat pelajar SMK menjadi lebih rentan. Selain kualitas pembelajaran yang menurun,penutupan sekolah membuat mereka kesulitan melaksanakan praktikum. Karantina wilayah juga membuat mereka kesulitan untuk magang di industri. Tanpa praktik, pelajar SMK akan kesulitan untuk membangun keterampilan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja.

“SMK Bisa!” kerap menjadi jargon untuk menarik minat pelajar memilih SMK. Jargon ini sering dimaknai bahwa lulusan SMK bisa bekerja dan bisa kuliah. Kondisi yang pernah saya alami dan banyak lulusan lain memunculkan keraguan tentang kebenaran jargon tersebut.

SMK hadir untuk mendorong pembangunan ekonomi

Ada dua pandangan umum tentang SMK. Pertama bahwa kehadiran SMK penting untuk mendorong kemajuan ekonomi.Hal ini sejalan dengan pendekatan human capital yang menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam pandangan ini, SMK dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja muda yang murah dan siap kerja. Investasi berupa peningkatan keterampilan harus dilakukan sedini mungkin, ketika pelajar masih di sekolah, untuk mendorong efisiensi.

SMK juga dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran, khususnya pada kelompok kelas menengah-bawah. Di Indonesia, SMK didominasi oleh pelajar dengan latar belakang ekonomi rentan. Dengan menggunakan data PISA 2003, sosiolog dari Ohio State University dan University of Pennsylvania juga menemukan bahwa di Austria, Republik Ceko, Jerman, Hungaria dan Belanda, pelajar menengah-bawah cenderung mendominasi pendidikan vokasional. Di Shanghai,SMK menjadi tempat bagi pelajar migran untuk melanjutkan sekolah tingkat atas. Tanpa SMK, mereka harus kembali ke daerah asal jika tidak ingin putus sekolah.

Pandangan ini yang menjadi justifikasi prioritas pembangunan SMK di Indonesia—yang mulai masif dilakukan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah menargetkan mengubah komposisi pelajar SMA:SMK dari 70:30 menjadi 30:70. Selain mengurangi angka pengangguran, kebijakan ini juga diharapkan mengurangi ketimpangan produktivitas pasar antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Prioritas pembangunan SMK dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Aturan ini diharapkan meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

SMK justru mensegregasi dan memarginalisasi pelajar menengah-bawah

Meskipun diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi, berbagai riset yang sudah dilakukan di Indonesia menunjukkan kenyataan yang bertolak belakang. Selain masih banyak yang menganggur, lulusan SMK yang bekerja juga memiliki pendapatan yang tidak berbeda dibandingkan lulusan SMA. Artinya, nilai ekonomi balik dari SMK tidak selalu lebih tinggi dibandingkan SMA.

Bahkan studi lain menunjukkan bahwa pendapatan lulusan SMK laki–laki cenderung lebih rendah belakangan ini. Selain karena pasar tenaga kerja yang memburuk, hal ini bisa jadi diakibatkan karena sektor manufaktur yang tidak lagi menjadi penyerap tenaga kerja dominan di Indonesia. Di Inggris, deindustrialisasi yang mengubah pasar kerja dari industri manufaktur ke industri pelayanan berimplikasi pada berkurangnya pekerjaan untuk laki-laki. Jika dibiarkan, maka pelajar SMK yang didominasi oleh laki-laki dari kelompok ekonomi rentan akan menjadi semakin rentan.

Pelajar SMK juga harus menyadari kenyataan bahwa kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi menjadi sangat terbatas. Salah satu penjelasannya adalah karena masuk SMK menurunkan kemampuan akademis pelajar.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa SMK tidak selalu membawa nilai tambah untuk pelajarnya. Alih-alih menjadi jalan menuju mobilitas sosial dan ekonomi, SMK justru terkesan memarginalisasi pelajarnya.

Hal ini sejalan dengan pandangan kedua dalam debat tentang sekolah kejuruan, yaitu social reproduction. Dalam perspektif ini, SMK dianggap hanya mempertahankan ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada. SMK tidak saja mensegregasi anak berdasarkan latar belakang ekonomi, melainkan secara tidak langsung juga mempertahankan pelajardari kelompok ekonomi rentan untuk tetap berada di kelasnya melalui sosialisasi pekerjaan dan kultur kelas menengah-bawah.

Reproduksi sosial dan pembatasan kesempatan terjadi karena pelajar SMK menempuh pendidikan di institusi yang dianggap lebih inferior dibandingkan sekolah umum baik dari segi kurikulum, lingkungan sosial, maupun kualitas sekolah termasuk guru dan fasilitasnya.

Inferioritas SMK semakin menjadi dengan banyaknya stigma sosial yang disematkan ke pelajar SMK. Sepanjang tahun 2020, misalnya, publik ramai mencap negatif partisipasi pelajar SMK di aksi menentang omnibus law. Partisipasi mereka dianggap sebagai kenakalan remaja, alih-alih memahami bahwa memang karena omnibus law berdampak negatif pada nasib mereka di pasar tenaga kerja kelak.

Bagaimana selanjutnya?

Bukti-bukti ini tidak lantas cukup menjadi alasan untuk menutup SMK. Meskipun terbatas, ada cerita menarik tentang lulusan SMK, baik dari mereka yang memutuskan untuk membuka usaha mandiri maupun mereka yang berkuliah untuk melanjutkan apa yang sudah dipelajarinya di jenjang pendidikan menengah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa SMK dapat menjadi alternatif bagi pelajar untuk menekuni minatnya sejak dini. SMK juga dapat mengakomodasi siswa yang memilih praktik daripada bergulat dengan teori-teori yang umum ada di kurikulum SMA.

Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah penting untuk meningkatkan kualitas SMK. Melalui program revitalisasi SMK, misalnya, pemerintah mendorong perbaikan SMK baik di tingkat sekolah maupun kerja sama dengan industri melalui program link and match dengan industri dan kurikulum berbasis industri.

Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan peluang lulusan SMK di pasar tenaga kerja, meskipun hingga saat ini capaian tersebut belum sepenuhnya dapat terlihat. Namun, inisiatif peningkatan kualitas SMK tidak akan serta merta mengurangi peran SMK dalam mereproduksi ketimpangan sosial. SMK akan tetap didominasi oleh anak-anak dari ekonomi menengah-bawah.

Untuk mengurangi faktor keluarga dalam pemilihan pendidikan kejuruan, pemerintah di Chili mengenalkan sistem integrasi SMA-SMK atau within-school tracking. Sistem ini merupakan alternatif dari between-school tracking, di mana anak SMA-SMK langsung dipisahkan di institusi berbeda begitu mereka lulus SMP seperti yang diterapkan di Indonesia. Melalui sistem ini, seluruh siswa kembali belajar di institusi yang sama di tingkatan SMA sebelum memutuskan untuk fokus ke jalur vokasional atau akademis di periode berikutnya.

Riset menunjukkan bahwa integrasi ini mengurangi segregasi ekonomi pelajar SMA-SMK. Selain itu, studi lain tentang penundaan tracking SMA-SMK juga menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan lebih berpihak pada anak-anak dari kelompok rentan ekonomi.

Upaya menurunkan segregasi juga perlu dilakukan setelah mereka lulus. Salah satu yang penting dilakukan adalah memastikan bahwa lulusan SMK bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dengan bayaran yang memadai. Sayangnya, implementasi UU Cipta Kerja rentan menghambat hal ini. Aturan ini dipercaya tidak berpihak pada pekerja kelas menengah ke bawah karena cenderung menoleransi perlindungan hak pekerja yang minimal.

Lulusan SMK juga perlu diberikan ruang dan kesempatan pengembangan diri, termasuk untuk melanjutkan kuliah. Kesempatan ini dapat mendorong lulusan SMK untuk terus menekuni minatnya dan mendapatkan kesempatan masuk ke jenjang karier yang lebih baik.

Pemerintah perlu membuka kesempatan lebih banyak pada lulusan SMK. Kesempatan yang dimaksud tidak hanya dengan membolehkan lulusan SMK untuk mendaftar, melainkan juga dengan mengimplementasi sistem seleksi masuk yang lebih inklusif. Perlu diingat bahwa pelajar SMK belum tentu mempelajari semua mata pelajaran yang diujikan di tes masuk perguruan tinggi.

Bagi mereka yang lolos, pemerintah, kampus serta perusahaan juga perlu menyediakan bantuan dana untuk mereka.

Selanjutnya, pembelajaran di universitas juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa dari SMK. Sebagian dari mereka bisa jadi akan berkuliah sambil bekerja. Berdasarkan pengalaman saya berkuliah di kampus negeri, tidak ada kelas malam khusus untuk mahasiswa S1 yang harus bekerja.

Studi etnografi pada pelajar menengah-bawah menunjukkan bahwa perubahan pasar kerja, di mana banyak pekerjaan kasar yang hilang akibat perkembangan teknologi, meningkatkan minat pelajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Mereka sadar bahwa pendidikan tinggi adalah tiket awal untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, institusi pendidikan kerap mengubur aspirasi pelajar menengah-bawah dengan mendorong mereka untuk belajar di SMK.

Akhirnya, setelah lebih dari 10 tahun “SMK Bisa!” digunakan sebagai alat kampanye untuk merekrut pelajar SMK, hingga saat ini slogan tersebut belum sepenuhnya terbukti. Masih banyak pelajar SMK yang menganggur dan juga tidak kuliah. Jika terjebak dalam pengangguran jangka panjang, maka lulusan SMK sulit menjadi bonus demografi. Lebih parahnya lagi, dengan mempertimbangkan bahwa pelajar SMK didominasi oleh kelompok menengah-bawah, pembiaran kondisi ini akan memperparah ketimpangan di Indonesia.***

Senza Arsendy, peneliti dengan ketertarikan riset pada mobilitas sosial, meritokrasi, ketimpangan serta inklusi sosial dalam pendidikan. Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan dimana penulis bekerja serta afiliasinya.