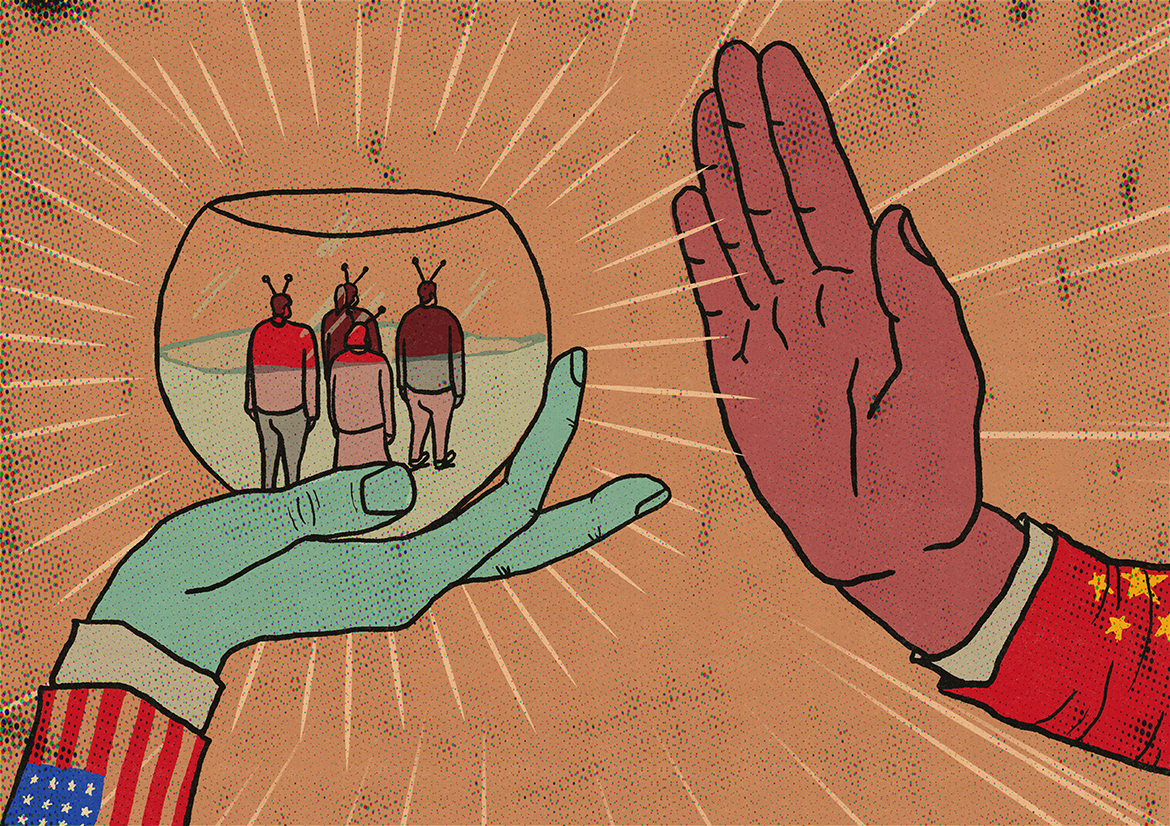

Ilustrasi: Jonpey

RASA-RASANYA tidak ada mahasiswa internasional di Amerika Serikat (AS) yang bisa bekerja dengan baik selama tiga bulan terakhir. Tidak hanya pandemi, pemerintahan AS memutuskan untuk tidak memperbaharui visa pelajar (baik jenis F, J, maupun M) dan pekerja (L dan H) sampai waktu yang ditentukan, satu keputusan yang membuat geger dunia pendidikan tinggi dan riset AS. Proses visa di AS ini cukup rumit, jadi mari kita jabarkan satu per satu. Para pelajar dan peneliti dari jenjang S1-S3 hingga program pascadoktoral bisa menggunakan visa F dan J, walaupun J lebih lazim dan diutamakan untuk mahasiswa doktoral atau murid pertukaran pelajar. Perbedaan dua visa ini ada di kesempatan kerja selama bersekolah dan durasi untuk tinggal di Amerika setelah studi berakhir. M adalah visa untuk sekolah vokasi/pelatihan. Sementara itu, L dan H adalah visa pekerja, di mana L lebih dialamatkan untuk level managerial dan kepemimpinan di bidang-bidang pekerjaan kerah putih.

Lebih dari sekedar memberhentikan penerbitan visa, baru-baru ini badan imigrasi AS atau biasa disingkat ICE (Immigration and Customs Enforcement) mengeluarkan kebijakan yang menjadikan mahasiswa internasional subjek deportasi jika universitas mereka tidak mengadakan kelas yang bersifat tatap muka atau hanya belajar melalui kelas daring. Tentu saja, peraturan ini kemudian dianulir oleh pengadilan federal setelah dituntut oleh sepuluh kampus mentereng AS. ICE kemudian membuat peraturan baru yang melarang mahasiswa internasional yang belum resmi terdaftar di kampus mereka sampai dengan tanggal 9 Maret 2020 untuk masuk ke AS apabila pihak kampus hanya menyelenggarakan kelas daring.

Tampaknya tidak sulit untuk menerka-nerka bahwa mungkin ini kebijakan yang masuk akal karena kita semua saat ini sedang melawan virus. Masalahnya, kebijakan visa restriktif tersebut sudah bermunculan bahkan sebelum pandemi. Di bawah kepemimpinan Trump, angka visa mahasiswa internasional yang ditolak, maupun mengalami proses penundaan, meroket, dan sering disertai alasan yang tak masuk akal jikalau tidak bisa dibilang xenofobik (contoh: takut tidak akan kembali ke negara asal, tindak tanduk media sosial yang dianggap kritis terhadap Amerika, dan lain sebagainya). Yang paling terkena dampak dari kebijakan ini adalah kampus-kampus dengan komitmen besar untuk mengundang dan menawarkan banyak beasiswa ke mahasiswa internasional yang prospektif. Kampus-kampus ini banyak diwarnai oleh institusi R1-R2 (atau Research University, merujuk ke universitas-universitas dengan modal besar untuk sistem ajar berkualitas dan memproduksi riset papan atas) atau kampus liberal arts college elit (kampus yang rata-rata hanya menawarkan gelar S1).

Secara politik praktis, kampus-kampus ini banyak berseberangan dengan kebijakan Trump. Namun perlu diingat, istilah liberal-sayap kanan-sayap kiri punya maknanya sendiri di AS. Hanya karena kampus-kampus elit itu melawan dan menjadi kritik paling vokal untuk Trump, mereka tetap membawa segudang masalah seperti monopoli dan komersialisasi pendidikan tinggi, rasisme struktural, dan seksisme di akademia. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan pemblokiran visa dan kebijakan imigrasi yang bermasalah ini menjadi jelas. Dalam memo ICE yang bocor pasca keriuhan rencana deportasi mahasiswa pemegang visa F, Stephen Miller – penasihat Gedung Putih di urusan imigrasi – menerangkan bahwa mendeportasi mahasiswa internasional akan menekan kritik dari kampus-kampus elit tersebut demi membuka kembali ekonomi di era ‘normalitas baru.’

Trump memang tampak seperti lawan politik bersama banyak orang, tapi ketika membicarakan imigrasi, Miller adalah tokoh kunci yang harus diperhatikan – sebagai seorang ekstrimis-nasionalis kulit putih. Kemudian, perlu dicatat bahwa angka deportasi di bawah Trump belum bisa mengalahkan Obama (3.2 juta orang, dengan catatan mayoritasnya adalah para eks-kriminal – yang juga bisa dikritisi lebih jauh).

AS punya masalah serius terhadap imigrasi, yang sulit dibicarakan jika hanya melalui lensa kerja hukum, ekonomi-politik, dan kelas. Dalam artian, analisis tersebut harus diiringi juga oleh analisis reproduksi sosial dan kultural seperti gender dan etnisitas (di mana dua hal ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain, terlebih di konteks AS). Kehidupan sosio-politik AS tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perbudakan yang mendirikannya. Ke mana pun kita pergi di AS, bayang-bayang politik ras yang juga berkelindan dengan seks/gender dan kapitalisme terus menghantui.

Polisi di AS, misalnya, bersumber dari patroli kulit putih untuk menangkap budak yang kabur dari perkebunan di era perbudakan; dan menjaga penguasaan lahan kulit putih, khususnya di selatan. Polisi-polisi kemudian ini tinggal di pinggir kota – dan menghidupkan ekonominya yang didominasi penduduk kulit putih. Mereka mengekstraksi kehidupan kelompok etnis minoritas lain di pusat kota, meninggalkan kotanya menjadi ‘area merah,’ menjatuhkan harga properti[1], dan memperbesar ketimpangan ekonomi.

Kepanikan soal visa ini bukan hal yang baru, nyatanya dalam sejarah AS, yang ‘asing’ lagi ‘liyan’ adalah hal paling pertama yang acapkali menjadi kambing hitam kegagalan mimpi Amerika. Di tahun 1882, AS menerapkan peraturan Eksklusi Anti-Cina* untuk mengerem angka imigrasi penduduk Cina yang datang untuk bekerja dan memulai hidup baru di sana. Pada saat yang sama, mereka bergantung pada buruh-buruh murah Cina-Amerika/Cina di Amerika yang membangun rel kereta di pantai barat dan tambang-tambang mineral. Pasca pengeboman Pearl Harbor 1942 dalam Perang Dunia II, AS mendirikan dan mengirim populasi warga Jepang-Amerika/Jepang di Amerika ke kamp konsentrasi (internment camp) selama tiga tahun. Cap pengkhianat, intel, dan panggilan merendahkan lainnya berlangsung hingga hari ini dengan stempel ‘orang asing selamanya’ (perpetual foreigner) bagi banyak orang Asia dan Latinx di AS. Juga, selayaknya pekerja Cina sebelum mereka, warga Jepang Amerika berkontribusi di imperium agrikultur AS sejak tahun 1910-1940an. Belum lagi jika kita membicarakan nasib warga Timur Tengah dan Asia Selatan, terlebih Muslim Amerika setelah peristiwa 9-11.

Yang menarik, eksklusi terhadap yang asing ini selalu diwarnai retorika liberal dan berhenti di kebijakan imigrasi yang lebih ramah. Bahwa dunia tanpa perbatasan jelas sangatlah kita impikan, hanya saja perlu kita pahami bahwa yang terkena dampak imigrasi paling serius adalah mereka yang bergaji rendah, precariat tanpa proteksi sosial, dan kelompok ras minoritas. Kebijakan imigrasi ‘liberal’ menjadi pisau bermata dua yang di satu sisi mungkin saja menghapuskan kepenatan para imigran dengan iming-iming ‘kesempatan memperbaiki hidup’ tanpa proteksi ekonomi-politik dan sosial yang berarti bagi mereka. Yang tidak kalah penting, kebijakan ini tidak menghapus eksploitasi terhadap upah murah mereka, satu hal yang menjadi motor kebencian para pekerja dan kaum precariat kulit putih di AS terhadap ‘ancaman imigran.’

Kapitalisme, imperialisme, dan ‘budaya ketakutan’ (yang di baliknya adalah rasisme mengakar) AS adalah mimpi buruk para imigran di negara ini. Eksploitasi adalah kata kunci untuk merujuk pada imigran, dengan ketimpangan upah di bawah rata-rata (upah tahunan mahasiswa S3 di Illinois – bahkan di kampus elit – misalnya masuk dalam kategori upah berpendapatan rendah yang berhak mendapat subsidi). Banyak perusahaan mega-agrobisnis (pertanian dan peternakan) yang menggantungkan bisnisnya dari para pekerja upah murah yang merupakan imigran dari Amerika Tengah – baik mereka terdokumentasi (dengan visa E – yang menariknya tidak terkena dampak apapun dari semua krisis imigrasi ini) maupun tidak.[2]

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menambahkan konsep ras, warna kulit, dan etnisitas untuk sekedar menjadi kata sifat yang mendahului ‘kapitalisme’ – sehingga ia bisa dibongkar pasang sesuka hati. Cedric Robinson (1982[2000]), penulis Black Marxism, mengkritik – atau lebih tepatnya menambahkan – analisis anti-kapitalisme Marx dengan ketidakmungkinan menceraikan kapitalisme dan hierarki ras yang bisa termanifestasi dalam perbudakan, kolonialisme, genosida, dan imperialisme. Sejak sejarah feodalisme dan kemudian berlanjut ke kapitalisme kontemporer, masyarakat proletar di mana pun adalah subjek rasial/etnisitas – baik oleh negaranya sendiri, maupun oleh imperialisme modern seperti negara-negara utara yang mengontrol ekonomi global. Politik migrasi memperkeruh penindasan sistemik tersebut karena kita memasuki proses kategorisasi yang tidak jelas juntrungannya: siapa yang menentukan, dan untuk apa, istilah warga yang ‘diakui’ ini bekerja? Negara mengklaim seseorang sebagai ‘tidak sah,’ maka dari itu, individu tersebut tidak berhak atas perlindungan sosial dan perlakuan bermartabat, atas hal yang tidak bisa ia pilih (dalam hal ini, negara asal/warna kulit).

Dalam kenangan Paul Lafarge, Marx mengatakan ia hidup tanpa batasan negara. ‘I am citizen of the world,’ ujar Marx, yang kini lebih sering menjadi teks penggembira para avonturir narsis lagi delusional di media sosial. Yang ia maksud, di mana pun ia berada, ia mendukung perjuangan politik di tempat tersebut – tentunya dengan kritis. Manusia harusnya bisa bergerak bebas ke mana pun ia mau, dengan sistem yang menjamin akuntabilitas para konstituennya, tanpa bayang-bayang eksploitasi dan rasa takut untuk menghidupi dirinya dan orang lain. Namun, kita tidak perlu jatuh ke dalam bahaya ekspansi kosmopalitanisme kapitalistik hanya untuk mempercayai bahwa dunia tanpa batasan negara adalah imajinasi keadilan yang sehat. Tulisan ini juga bukan untuk mengulang lagu membosankan tentang hak asasi ala liberal yang pernah dikecam oleh Marx dalam On the Jewish Question. Di tengah dunia yang semakin terbakar, mungkin yang kita butuhkan adalah membongkar ulang semua yang kita ketahui tentang rasa aman dan membangun sistem kooperasi dan solidaritas yang berdasarkan perlindungan terhadap hidup (life preservation), alih-alih membakar ketakutan dan mengorbankan tubuh orang lain hanya karena warna kulit dan paspornya.***

* saya memakai istilah “Cina” di tulisan ini tidak untuk menihilkan konotasi di kolokial bahasa Indonesia. Tionghoa lebih merujuk kepada etnis di Indonesia, bukan di Amerika.

* fokus dari tulisan ini adalah imigran kelas pekerja, tanpa merendahkan masalah yang juga dihadapi para imigran dan/atau ras minoritas lain yang berhasil menjajaki tangga kelas sosial-ekonomi.

Perdana Putri adalah mahasiswa

doktoral tahun ketiga di departemen Sosiologi, Northwestern University,

Illinois, AS. Risetnya berkutat di nilai kerja, gender, dan sosial ekologi.

Sedang menyusun tulisan tentang legitimasi negara dan politik emosi dan tubuh

di era neoliberal.

[1] Sampai hari ini, walaupun ilegal, bank-bank di Amerika menerapkan peta “Garis Merah” atau redlining. Praktik ini merujuk kepada diskriminasi kesempatan transaksi kredit rumah untuk kelompok ras minoritas di AS. Sederhananya, bank dan perusahaan kredit rumah memiliki peta segregasi di mana orang-orang di dalam garis merah (kebanyakan kelompok ras minoritas seperti Afrika-Amerika, Latinx, Asia Tenggara, dan imigran kelas pekerja) memiliki kesempatan yang lebih rendah untuk jual beli rumah, tidak peduli betapa sehat evaluasi kreditnya. Ini menyebabkan banyak perkembangan masyarakat AS di level perumahan sangat beragam (secara konotatif). Di tahun 1970an, Pengadilan Federal menghapuskan kebijakan tersebut, tetapi efeknya masih berlangsung dan banyak perusahaan finansial masih melakukannya. Hingga hari ini, Chicago adalah kota paling tersegregasi di Amerika (dampaknya: ketimpangan pendapatan berbasis etnisitas/rasial yang tinggi dan kemiskinan struktural). David Harvey pernah membahas ini di The Social Justice in the City (1973). Untuk gambaran sosio-politik yang detail tentang sejarah panjang sistem kredit dan keuangan Amerika yang dipenuhi masalah ras dan kapitalisme kolonial, lihat Sarah Quinn, American Bonds: How Credit Markets Shaped a Nation (2019).

[2] Lihat jurnalisme komik Days of Destruction, Days of Revolts karya Hedges dan Sacco (2012). Di salah satu babnya, Hedges dan Sacco menampilkan perbudakan moderen di sebuah perkebunan tomat di Florida. Nukilan kisah pekerja perkebunan bisa dibaca di: https://www.cnn.com/2017/05/30/world/ciw-fair-food-program-freedom-project/index.html