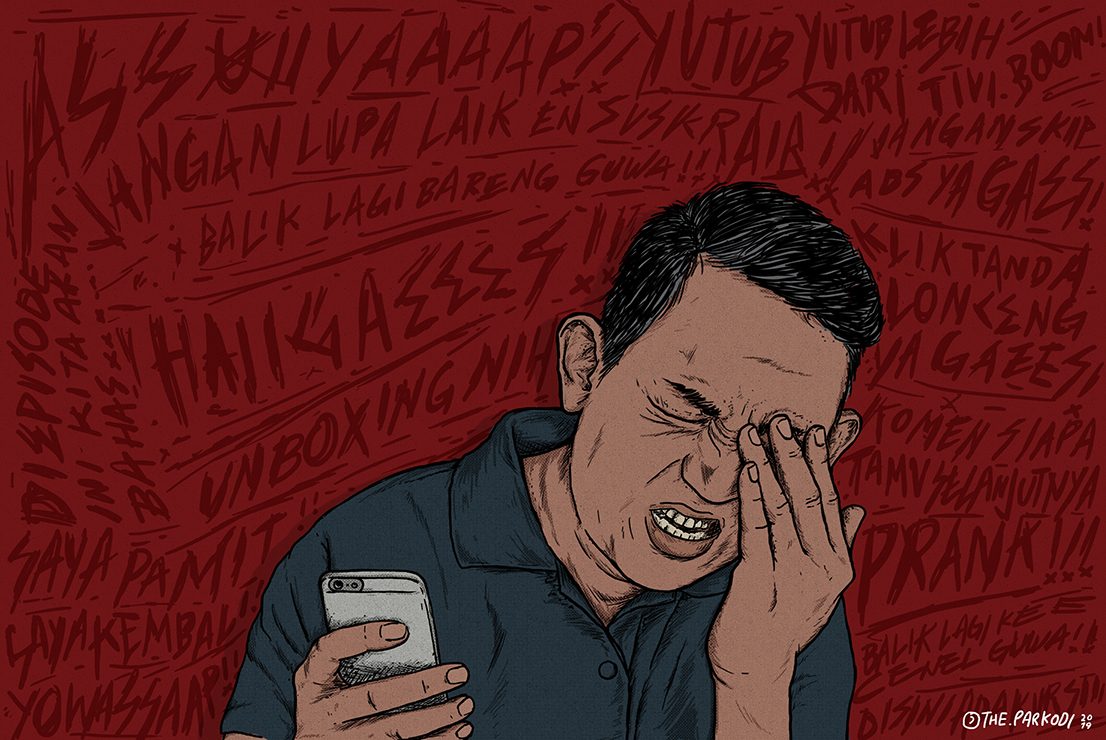

Ilustrasi oleh the.parkodi

RIA Ricis pamit. Ria Ricis kembali. Selanjutnya apa? Ria Ricis pamit sambil sumpah pocong tak akan kembali lagi? Lakukanlah. Dan kembalilah lagi tanpa tahu malu.

Saya jamin, penonton Ria Ricis tetap membeludak.

Kita hidup di hari-hari yang menjengkelkan. Ria Ricis bukan satu-satunya influencer kondang yang lidahnya lebih licin ketimbang arena ice skating. Kita punya Awkarin yang, wow, pernah menghadiahkan akun media sosialnya kepada dirinya sendiri. Ada pula Atta Halilintar yang mengelabui warganet dengan keisengan yang seolah-olah spontan namun sudah disiapkan di muka.

Kalau ketiganya sudah pensiun kelak—yang, sayangnya, mungkin bisa lebih lama dari hidup Anda—kita dipastikan punya banyak penggantinya.

Berulang kali saya mendapati teman-teman saya geleng-geleng dengan cita-cita entah keponakan, entah anak tetangga mereka. Anda, pasti, sudah bisa menebaknya. Pangkal masalahnya selalu sama: anak-anak ini bercita-cita menjadi YouTuber.

“Adek, mau jadi apa kalau sudah besar nanti?” teman saya suatu hari bertanya kepada keponakannya.

“YouTuber!” sang keponakan membalas tanpa tedeng aling-aling.

Teman saya kontan kecewa—mungkin dia awalnya berharap mendapati cita-cita klise ingin menjadi pilot, dokter, insinyur, atau SJW.

Persoalannya, di hari-hari ini, kejengkelan kita dengan YouTuber pengemis perhatian sama sekali tidak punya arti. Anda bisa merampas masa depan seseorang di kantor atau bidangnya dengan kejulidan—dengan menggunjingkan penuh dengki keburukan-keburukannya bersama para kolega. Anda, sekurang-kurangnya, dapat merampas ketenangan hidupnya. Akan tetapi, hal yang sama tak berlaku untuk para selebritas digital. Kejulidan justru mengganjar mereka dengan reputasi dan, pada akhirnya, mempertebal koceknya.

Berapa banyak, toh, orang yang tetap memutar video Ria Ricis, Awkarin, Atta Halilintar meski sekadar untuk marah-marah belaka? Di antara kita saja, saya yakin, tak sedikit, dan dengannya kita sudah menyumbangkan secuil umur kita untuk menonton iklan di lamannya. Anda julid dan merasa sudah melakukan sesuatu dengan memaki-maki para selebritas digital? Mereka, bisa jadi, malah punya prinsip hidup digital yang jauh mengangkangi segenap kejulidan Anda—“bagimu kejulidanmu, bagiku monetisasiku.”

Ada beberapa orang yang saya benci hingga ke ubun-ubun di jagat Twitter. Salah satunya ialah Tengku Zulkarnain. Kombinasi rutin antara ujaran kebenciannya dengan kesemerawutan berbahasanya benar-benar membuat saya ngegas. Dan terka saja apa yang terjadi: Twitter terus-menerus menjejalkan cuit-cuitnya ke linimasa saya terlepas saya tak mengikutinya.

Twitter, saya yakin, membaca durasi waktu saya membaca cuitnya yang lebih lama ketimbang cuit-cuit lain. Tak ingin membuat laman awal YouTube saya cemar dengan video para influencer tak bermutu, saya biasanya sekuat tenaga menghindari memencet unggahan mereka. Begitu YouTube mendapati saya singgah ke laman video Atta Halilintar, katakanlah, ia takkan henti menjajakan video-videonya yang tak saya perlukan (persis telemarketing asuransi Sukatelpon).

Rupanya, di Twitter saya lengah. Saya secara naluriah terpantik, membaca cuit Tengku Zulkarnain dengan saksama, marah, lalu membacanya lagi, lalu ingin mendebatnya, lalu lagi-lagi membacanya. Meskipun pada akhirnya saya hanya membalasnya dengan peta sebuah daerah di Prancis, algoritme Twitter sudah telanjur membaca kecenderungan saya berkutat dengan provokasi Tengku Zulkarnain. Mereka, mungkin, langsung menerka saya akan berlama-lama dengan penuh sukacita di Twitter bila saya terpapar terus-menerus cuit semacam.

Dan Twitter, saya mesti mengakui dengan berat hati, tak sepenuhnya keliru. Cuit-cuit yang diselundupkannya secara gelap ke linimasa saya acap berhasil membuat saya berlama-lama di platformnya (meski tidak dengan penuh sukacita). Menyusul Tengku Zulkarnain, linimasa saya pun disusupi dengan cuitan-cuitan Haikal Hassan Baras dan Mustofa Nahrawardaya. Nyaris semuanya sukses memancing emosi dan perhatian penuh saya yang mahal.

Dan, bukan kebetulan seharusnya bertepatan dengan penerapan siasat algoritmik semacam ini, Twitter mulai mencetak keuntungan. Keuntungan di dunia media baru setara dengan waktu yang dihabiskan pengguna—tak peduli mereka menghabiskannya dengan kerelaan hati atau tidak. Kini saya memang berkubang di Twitter lebih lama—acapkali sambil murka menyaksikan influencer bermulut limbah. Mungkin demikian juga dengan Anda.

Di hari-hari yang menjengkelkan ini, Anda sebenarnya tak bisa membanggakan kejulidan sebagai benteng perlawanan warganet. Sistem pertahanan dan keamanan berbasis kenyinyiran warganet? Omong kosong. Kelakuan semacam justru menjadikan warganet mangsa empuk para influencer, perusahaan platformnya namun, lebih tepatnya lagi, kapitalisme surveilans. Untuk apa membaca pesan muak warganet kalau persekongkolan gawat ini punya akses membaca segenap aktivitas warganet di dunia maya—durasi melihat, jumlah kunjungan, kata kunci kegemaran, dan lain-lain? Untuk apa meratapi pedasnya kritik warganet kalau ia justru bisa dieksploitasi guna menagih perhatian konstan mereka?

Dalam struktur yang demikian, Atta Halilintar sesungguhnya berhak sesumbar menggoda Anda menggunakan kata-kata Thanos, sang titan ungu. “I am inevitable.” Atta akan mendatangi kehidupan Anda, yang sebagian besar akan dihabiskan di depan layar, lagi dan lagi. Semakin besar keinginan Anda untuk menyingkirkannya, ia semakin tak mungkin tersingkir dari kehidupan Anda. Tengku Zulkarnain takkan hilang dari kehidupan saya di masa mendatang. Semakin banyak kritik dan kecaman yang diterimanya, semakin santer namanya. Ia semakin merasa diperlakukan bak pahlawan dan calon martir—sementara para pembencinya tergulung dalam ekosistem digital Twitter.

Kita tak sendirian. Warganet di mana-mana sedang berlari dalam roda hamster yang sama. Roda hamster yang membesarkan influencer yang mengecer keisengan provokatif dan tipu muslihat. Roda hamster yang boleh jadi telah mendudukkan Donald Trump di kursi kepresidenan.

Fakta menyedihkan untuk menutup tulisan yang sudah di pengujung paparannya ini? Kita belum punya Iron Man yang dapat merampas dari tangan kekuatan jahat ini kuasa atas eksistensi daring kita.

Yang kita punya adalah kejulidan semata.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg