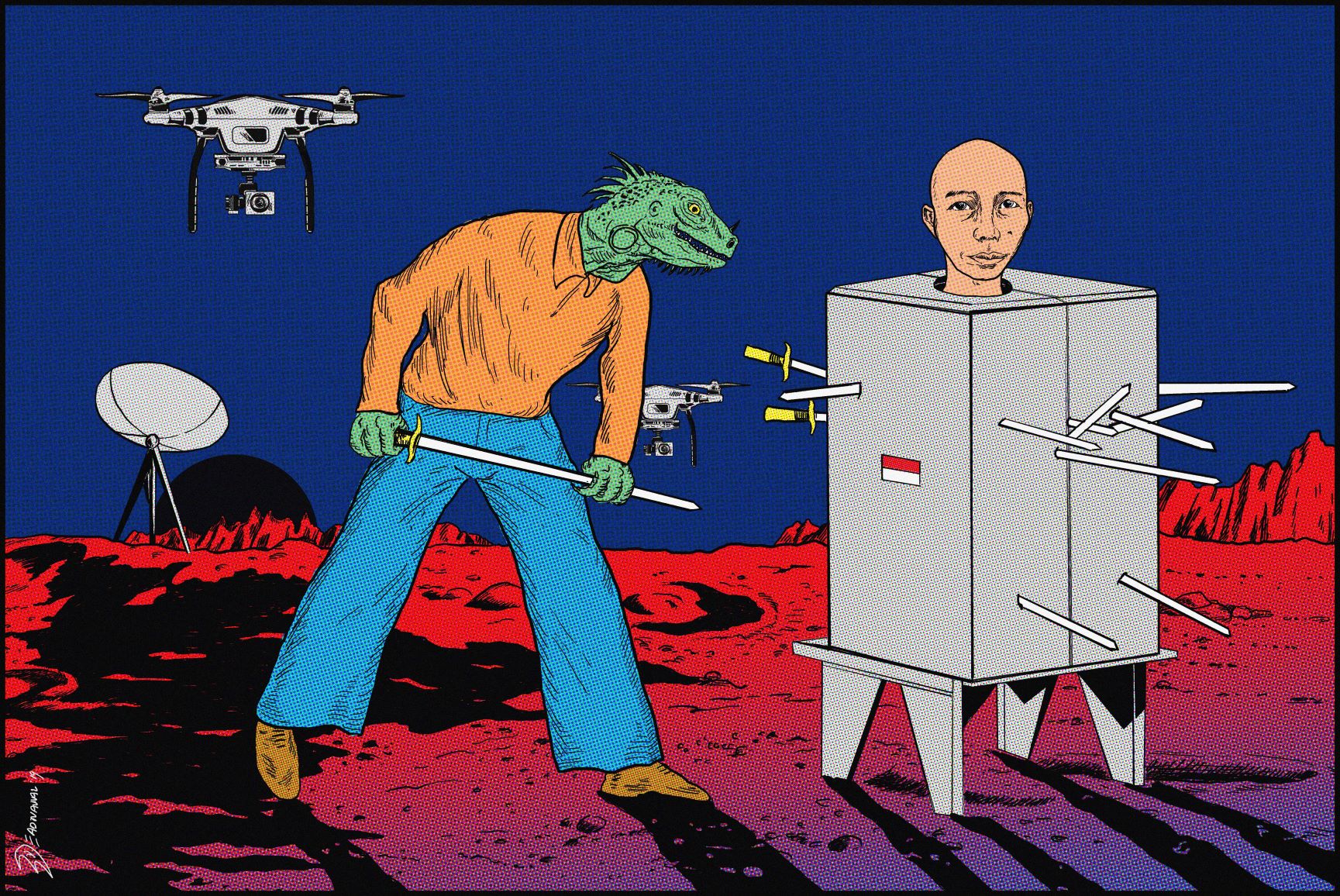

Ilustrasi oleh Deadnauval

TAKUTLAH pada saya, Tuan dan Puan. Takutlah pada saya. Saya sanggup mendatangkan malapetaka ke kehidupan kalian yang mulus dan permai. Entah bagaimana caranya, entah saya sendiri pun tahu atau tidak, saya bisa melakukannya.

Suatu hari di Kampung Parigi, Seram Utara, saya diminta oleh seorang juru cerita yang antusias, menggebu-gebu, dan selalu sulit berhenti berbicara untuk bertamu ke kediamannya. Namanya, Hanusa. Ia, katanya, sudah mencari saya sepanjang beberapa hari. Ia menitipkan pesan kepada setiap kenalan saya yang dijumpainya agar saya mencarinya.

Singkat cerita, saya datang. Kami sudah saling mengenal. Saya sudah sempat menjadi penyimak ceritanya yang lebih berlarut-larut dibanding Avengers: Endgame dan tak bisa ditinggal buang air kecil. Dan saya mendengarkannya kembali berkisah—tentang bagaimana sejarah yang ada tidaklah lengkap, tentang bagaimana orang-orang kampungnya akan menguasai Seram di masa depan, tentang bagaimana Nabi Isa sebenarnya ialah nenek moyang mereka.

Beberapa jam—dan beberapa puluh halaman catatan—kemudian, pembawaannya sekonyong-konyong lebih serius. Ia berhenti berbicara sejenak dan menatap saya. Hanusa lantas mengatakan, masih ada satu rahasia besar yang belum diceritakannya kepada saya.

“Saya mau ungkap semuanya,” ujarnya. “Tapi saya takut Mas ini utusan Cina.”

Utusan terdiri dari dua jenis, ia melanjutkan. Utusan kebaikan dan utusan pengadu domba. Saya bilang, saya datang hanya mengambil data untuk tugas akhir saya—dan saya tahu, saya tak bohong terkait ini. Namun, ia enggan mengambil risiko kalau-kalau ternyata saya adalah pembawa bencana yang dinubuatkan para tetua. Ia sudah mencecap pahitnya konflik Ambon. Ia tak ingin perpecahan serupa terulang kembali.

Singkat cerita lagi, saya pulang dari rumahnya dengan ketakjuban kepada diri saya sendiri.

Baiklah. Saya bukan cuma seorang mahasiswa S3 antropologi di tengah penelitian, yang terkadang bingung dengan apa yang dilakukannya di lapangan, tapi juga memiliki kuasa untuk menyebabkan orang-orang saling berperang—entah bagaimana caranya.

Kendati demikian, kejadian ini bukan pengalaman pertama saya dianggap sebagai bagian dari sebuah rencana rahasia bertujuan jahat. Nalar konspiratif adalah nalar yang, sayangnya, wajar.

Ridwan Kamil dianggap sebagai anggota kehormatan rezim Illuminati yang tersembunyi?

Jokowi hadir di orasi terbuka D.N. Aidit yang digelar hampir-hampir seabad silam?

Dua belas juta warga AS yang terdidik itu, Tuan dan Puan, percaya bahwa dunia saat ini tengah dalam bahaya dikuasai oleh kaum reptil dengan kemampuan beralih rupa menjadi manusia.

Dalam sebuah kebetulan, saya sempat bertemu dengan seorang buzzer penebar cerita bahwa para punggawa Tempo menerima uang dari politisi, pengusaha untuk laporan-laporan investigasinya. Berkat persengketaan dengan bekas atasannya di Twitter, identitas sang buzzer terbongkar. Ia kini merasa dikuntit 24 jam oleh wartawan Tempo. Setiap kali mengemudi dan melihat ada sebuah mobil berada cukup lama di belakangnya, ia akan berbelok beberapa kali untuk memastikan apakah ia diikuti atau tidak.

“Mas yakin Mas benar-benar diikuti?” tanya saya.

Saya beritahukan kepadanya, Tempo tak punya motif apa-apa untuk membuntutinya. Identitasnya terungkap sudah sejak beberapa waktu. Kalau Tempo mau, mereka sudah bisa melaporkannya ke polisi. Dan hal tersebut tak dilakukan karena, jelas, langkah semacam akan memperburuk citra Tempo yang kiprahnya selama ini dianggap mengampanyekan kebebasan informasi. Langkah paling strategis sudah dilakukan Tempo, dan hal itu adalah memajang klarifikasi di medianya.

Tempo, akhirnya, tak pernah melaporkan sang buzzer. Menariknya, suatu hari saya mendengar, saya dianggap oleh sang buzzer sebagai orang Tempo. Saya hanya ingin mengajaknya untuk berpikir lebih dingin dan saya, tahu-tahu saja, sudah menjadi bagian dari teori konspirasinya. Saya adalah agen rahasia Tempo yang hendak melucuti keyakinannya pada dirinya sendiri.

Namun, saya sadar, saya datang ke kehidupan Hanusa maupun sang buzzer bukan sebagai tamu satu kampung, klien pengguna jasa yang mereka terima setiap hari dalam hidupnya. Saya adalah sosok misterius dari antah-berantah yang mengganggu kesinambungan semesta dan mengantarkan mereka ke pertanyaan-pertanyaan, mau apa orang ini di sini? Dari mana asalnya sebetulnya? Benarkah apa yang dia ceritakan tentang dirinya? Bagaimana bisa ia begitu rupawan dan menawan?

Keraguan, tandas teoretisi semiotik Charles Sanders Pierce, ialah keadaan yang tak bisa dibiarkan. “Keraguan ialah keadaan mengusik dan tak menyenangkan dari mana kita berusaha membebaskan diri dan berayun ke keadaan yakin,” tulisnya. Benteng keyakinan yang aman dan nyaman tersebut? Teori konspirasi di mana saya secara gamblang ditempatkan di belahan hitam dari jagat yang hitam-putih, dan segenap pertanyaan barusan tak perlu merundungi lagi.

Tentu saja, teori konspirasi sedikit lebih rumit ketimbang keyakinan buta. Ia bernuansa intelektual dan—sebenarnya pula—hipster.

Hanusa adalah sejarawan di kampungnya, meski tak sedikit yang menganggapnya eksentrik dan berisiko menjadi sinting. Sang buzzer selalu menganggap dirinya di atas kebanyakan warga Twitter yang terlelap dalam ketidaktahuan dan kenaifan politik. Dalam sebuah percobaan, sejumlah subjek dipaparkan cerita bahwa pendeteksi asap di Jerman memancarkan suara hipersonik yang memantik kecemasan, depresi, dan perut mulas. Produsen dan pemerintah Jerman mengetahuinya tapi tak melakukan apa pun. Lucunya, orang-orang yang punya kecenderungan berpikir konspiratif condong untuk mempercayainya ketika diklaim cerita ini hanya dipercayai oleh segelintir orang.

Akan tetapi, terlepas dari keruwetan teori mereka—cerita Hanusa bisa merentang hingga ke awal penciptaan manusia, seandainya saya punya waktu menyimak sepanjang satu musim Game of Thrones—ujungnya adalah peneguhan keyakinan. Di akhir penerawangan panjangnya, para pemikir konspirasi akan tiba di kesimpulan yang tak lain dari titik awal berangkatnya: bahwa persekongkolan cerdas dan licik memang tengah mengancam dunianya. Bagaimana caranya saya sebagai bagian dari persekongkolan tersebut kelak melancarkan kejahatan kosmik tidaklah penting. Yang lebih penting adalah kegamangan mereka pupus.

Jadi, apa alasan saya merasa perlu menaruh tulisan ini di sini bukannya di Facebook, Tirto, atau buku catatan lapangan dengan tulisan cakar ayam nan akrobatik saya? Percayalah, mereka yang mudah terpincut nalar konspiratif bukan cuma BPN atau sanak-saudara Anda di grup WhatsApp melainkan juga para penggetol pikiran progresif.

Max Horkheimer, misalnya, kita dapat menangkapnya basah menyampaikan kekuasaan di masyarakat modern bekerja dengan asas premanisme. Lembaga-lembaga utamanya, tulisnya, membentuk lingkaran kecil yang saling melindungi satu sama lain, mengelabui khalayak, dan mengamankan kue ekonomi untuk mereka sendiri.

Namun, Horkheimer selanjutnya tak mencoba membenturkan teorinya dengan situasi empiris dan membiarkan kata-katanya menganga tanpa argumentasi yang rapat. Hasilnya, pikiran kritisnya menjadi tipis batasannya dengan teori konspirasi.

Kita boleh berprasangka baik, tentu. Horkheimer mungkin menulis “Die Rackets und der Geist” dalam rangka menunaikan perannya sebagai juru bicara alih-alih ilmuwan—hal yang sebenarnya tak perlu malu kita akui dan tak usah sungkan kita tunaikan. Ia mungkin tengah merasa perlu menulis untuk pembaca luas yang aksesnya ke paparan njelimet terbatas. Pertanyaannya, apa salahnya kita membaca Horkheimer lebih jauh dari tulisan-tulisan pamfletnya?

Apa salahnya mematok standar kritik kita di atas Tengku Zulkarnain, Mustofa Nahrawardaya, Neno Warisman yang perbendaharaan bahasanya sependek “rezim,” “curang,” dan “Ya, Allah”? Dan apa salahnya memberdayakan kembali “oligarki” dan “kapitalisme” sebagai perkakas telaah dan tak sekadar membiarkannya menjadi gaya bertutur prasyarat masuk ke klub eksklusif orang-orangan kiri?

Nalar konspiratif, saya tahu, adalah nalar yang melepaskan dari tanggungan-tanggungan ketidakpastian. Ia juga nalar yang menyatukan hati banyak orang, lebih-lebih ketika perlawanan terhadap kecurangan sistematis, terstruktur, masif, dan tidak nyata yang dibayangkannya terus digaungkan. Tak heran, kini ia bangkit dan berderap bersama populisme kanan mentok di mana-mana.

Siapa korban pertamanya? Ketelatenan berpikir dan menyusun kritik. Dua hal paling berarti yang mungkin dimiliki oleh seorang peneroka progresif.

Jadi, Tuan dan Puan, buktikan kepada saya “oligarki” dan “kapitalisme” bukan semata idiom lain untuk menyebut komplotan reptil rahasia yang hendak menguasai dunia.

Buktikan bahwa kita bukan anti-conspiracy conspiracy club.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg