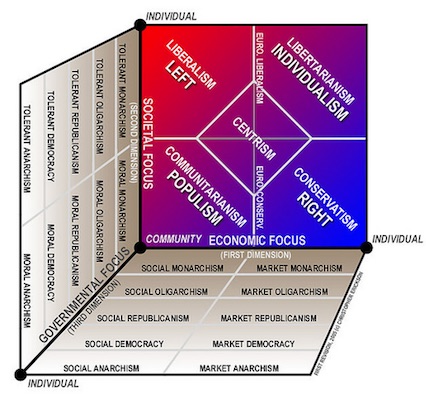

Kredit ilustrasi: What in the World?

DULU ada seorang kawan yang hampir tiap malam menghujani saya dengan diskusi-diskusi berat seperti “persamaan kaum anarkis dan komunis”, “kebangkrutan ekonomi Keynesian”, hingga “perbedaan agitasi dan propaganda menurut Duncan Hallas”. Suatu malam ia tiba-tiba mendatangi saya lagi setelah sekian lama menghilang. Kali ini ia cengengesan, tak pasang wajah serius seperti biasanya. “Bosan saya jadi kiri..!” begitu ia berseloroh. Sejurus kemudian ia pun cerita soal rencananya bekerja di salah satu instansi pemerintahan, bahwa ia sudah mengirim lamaran dan menunggu tanggapan dari instansi tersebut. Saya yang malam itu sudah ngantuk lebih banyak diam mendengar cerita kawan saya itu, sambil sesekali bilang “oh ya?” atau “terus gimana?” hanya agar ia merasa didengar.

Namun ia tiba-tiba menghentikan cerita rumitnya proses melamar kerja di instansi yang ia tuju. “Ada profesor Prancis yang bilang bahwa mereka yang tak pernah menjadi kiri ketika muda berarti tak punya hati, tapi mereka yang tetap kiri ketika tua berarti tak punya otak,” katanya dengan nada membela diri, barangkali ia merasa dihakimi oleh sikap saya yang ngantuk dan tak antusias. Kawan saya itu memang beberapa tahun lebih tua dari saya dan telah menjadi sarjana selama beberapa tahun ketika bilang “bosan jadi kiri” pada saya yang waktu itu belum merampungkan kuliah. Dengan mengafirmasi kutipan profesor Prancisnya itu, ia seolah-olah bilang bahwa ia punya hati karena pernah menjadi kiri selama kuliah dan juga punya otak karena berhenti kiri saat ia telah sarjana dan merasa tua. Saya sendiri tidak paham profesor Prancis mana, dari universitas apa, yang kutipannya dibawa-bawa oleh kawan saya.

Kutipan yang dibawa-bawa kawan saya itu mungkin tengah mengejek tren aktivis-aktivis kiri yang banting setir sambil mengejek politik kiri itu sendiri. Tapi saya tak bermaksud membuat pembaca bosan dengan membahas politik kiri dan tetek bengeknya. Saya juga tak bermaksud menjadi polisi ideologi atas keputusan kawan saya yang kabarnya tak lolos masuk ke instansi tempat ia melamar kerja. Perihal yang ingin saya gugat adalah situasi berpikir yang menjerumuskan orang menjadi moderat dan dengan perlahan atau tergesa meninggalkan posisi yang ia anggap radikal.

Salah satu alasan yang menyebabkan orang bergeser dari sikap radikal ke moderat adalah anggapan sikap yang kedua lebih baik ketimbang yang pertama. Anggapan sikap moderat sebagai keterbukaan sedang radikalisme sebagai sikap cupet ini dibingkai sedemikian rupa oleh media-media massa. Dengan membaca beberapa berita, kita dapat menyimpulkan kaum Islam moderat dapat ditemukan sedang berdiskusi di kampus-kampus sedang kaum Islam radikal sedang merakit bom di kontrakannya yang terpencil. Para sarjana-sarjana muslim sering dilabeli “kelompok moderat” sedangkan ISIS, Jamaah Ansharut Dhaulah, pelaku serangan lone-wolf, pendukung khilafah dan sejenisnya diberi label “kelompok radikal”. Kebanyakan dari kita menerima definisi semacam itu begitu saja, ditelan langsung tanpa berusaha mencernanya terlebih dulu.

Padahal pengertian moderat tak ada hubungannya dengan keterbukaan dan radikal tak hubungannya dengan kekerasan. Moderat secara kuantitatif mengacu pada takaran yang tak terlalu banyak atau terlalu sedikit dan secara kualitatif mengacu pada nilai yang tak terlalu baik atau terlalu buruk. Dalam ukuran, moderat mengacu pada ke-serba-menengah-an. Dalam politik istilah moderat digunakan untuk menjelaskan sikap “selalu menghindarkan prilaku atau pengungkapan yang ekstrem” atau “berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah”. Moderat kemudian menjadi antonim dari radikal, fundamentalis, fanatik, dan lain-lain.

Moderat secara umum dianggap lebih baik karena dianggap sikap bersedia untuk berkompromi, sedang radikal dianggap lebih buruk karena berkecenderungan kekerasan. Padahal radikal yang acap kali dituduh berkecenderungan kekerasan itu berarti sikap yang “secara mendasar, sampai pada hal-hal prinsip”. Artinya, radikal menandakan kepahaman seseorang yang kaffah atas pilihan tindakannya. Secara etimologis, radikal bersumber dari kata radic dalam bahasa latin yang berarti “akar”. Keteguhan yang cenderung puritan kerap kali menjadi ciri dari sikap radikal. Keteguhan semacam inilah yang tak bisa diterima oleh masyarakat industri kapitalis. Setiap individu dalam masyarakat industri kapitalis sedikit banyak harus menerima nilai-nilai yang memungkinkan beroperasinya pembagian kerja kapitalis.

Lalu apa yang kontraproduktif dari menjadi moderat dan bersedia berkompromi dalam hidup yang penuh konflik ini?

Menjadi moderat, berkompromi dan mengambil jalan tengah demi menyudahi konflik adalah salah satu manifestasi sesat pikir yang seringkali dilakukan. Kebenaran seolah-olah berada di tengah-tengah dua kutub yang berlawanan, sehingga mereka yang ingin menemukan kebenaran harus meninggalkan posisi ekstremnya lalu mengambil jalan tengah. Sesat pikir macam ini jamak disebut argument to moderation atau middle grounds fallacy. Tak semua konflik lebih baik jika diakhiri dengan menjadi lebih moderat dan berkompromi. Ada situasi dimana satu pihak secara terang benderang menzalimi pihak lainnya habis-habisan. Dalam situasi semacam itu, bersikap moderat di antara keduanya adalah keluguan yang menghina akal sehat. Sikap moderat bisa jadi hanya sikap tanggung-tanggung, sikap setengah-setengah yang tak menyelesaikan apa-apa.

Melarang orang bersikap radikal sambil menganjurkan sikap moderat juga dapat dilihat sebagai penyeragaman cara berpikir. Jika seluruh kaum radikal beralih ke sikap moderat untuk menyelaraskan dirinya ke jalan tengah, dunia akan kehilangan khazanah cara berpikir yang beraneka ragam. Lagipula siapa lagi yang menentukan apakah seorang itu radikal atau moderat kalau bukan aparatur ideologi yang bekerja atas nama kelas berkuasa? Simak saja berita-berita di kolom politik internasional. Suksesi kepemimpinan di negara-negara “poros setan” macam Iran dan Kuba selalu diikuti harapan agar pemimpin selanjutnya lebih moderat. Dan harapan semacam itu selalu datangnya dari negara-negara barat yang dominan secara ekonomi-politik, bukan dari negara “eksotis” macam Indonesia atau Kepulauan Fiji. Menjadi radikal itu membuat pusat-pusat ekonomi-politik jadi repot. Alangkah lebih praktis bagi pusat-pusat ekonomi-politik itu jika semua orang seluas dunia menganut nilai-nilai yang sama dan berselera sama, atau minimal mau berkompromi dan bersikap moderat dalam perbedaan-perbedaannya.

Jadi dapat dibilang bahwa ada rezim yang berkepentingan menjadikan orang makin moderat dan kompromistis. Betapa naifnya jika kita menganggap proses seseorang menjadi moderat itu tanpa ditingkahi faktor-faktor eksternal yang memaksanya. Seseorang yang memilih jalan radikal akan menemukan hidupnya penuh dengan kesukaran. Berita-berita di media massa akan menuduhnya macam-macam, para akademisi tak bersepakat dengannya, gagasan-gagasannya ditolak tanpa didengar terlebih dulu, atau dianggap tak relevan dengan zaman. Tetap menjadi radikal artinya bertahan dalam posisi terpojok, cekak, dan kesepian. Satu dari tiga kondisi itu saja sudah cukup untuk merobohkan tembok keteguhan seseorang.

Sekarang tinggal bagaimana kita mempertahankan sikap radikal kita. Ketika manisfestasi dari sikap radikal dapat kita ungkapkan sebagai pembebasan dan bukannya pembelengguan diri, keterbukaan dan bukannya kecupetan, segala bentuk kompromi dan sikap moderat akan kehilangan relevansinya. Karena pada diri kita semua selalu saja ada hal-hal yang tak mungkin kita moderasi atau kompromikan. Artinya, kegagalan menjadi radikal sesungguhnya adalah kegagalan menjadi diri sendiri. Dan dalam menjadi diri sendiri—dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh, kita tak perlu canggung di hadapan dunia. Kita harus nyaring seperti bunyi syair yang ditulis oleh filsuf Pakistan, Muhammad Iqbal: jika dunia tak selaras denganmu, bangkit dan tantang ia!***

Azhar Irfansyah, bergiat di Forum Islam Progresif