Kredit ilustrasi: http://www.kompasiana.com/wijatnikaika

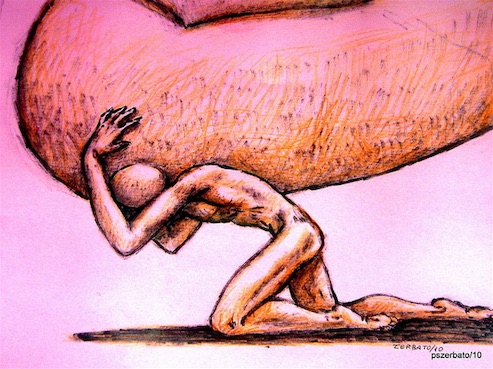

BERBEDA dengan Proletariat, konsep Mustadh’afin, tidaklah asing dalam perbincangan akademik kajian Islam. Jika kita telusuri literatur kajian Islam, maka dengan mudah akan kita temukan konsep Mustadh’afin dioperasikan sebagai seruan moral kaum muslim untuk membela yang dilemahkan. Wajar saja, karena memang konsep mustadh’afin ada dalam Al-Qur’an, yang melalui itu, kira-kira Allah hendak mengatakan: “belalah mereka yang dilemahkan, karena pembelaanmu terhadap siapapun yang dilemahkan merupakan bagian dari keimananmu”. Mungkin ini mempunyai bobot yang tak jauh berbeda dengan hadis “kebersihan bagian dari iman”, yang berarti bahwa kaum muslim hanya mungkin menjadi seorang muslim sejati kalau pada dirinya bertindak bersih dalam arti generik. Tentu saja seruan moral ini sangat mulia dan berat. Sehingga bisa dipastikan sebagian besar dari kita yang mendaku dirinya muslim tak sanggup secara konsisten mengamalkannya.

Karena itu, saya kira penting bagi kita, lebih dari sekedar memahami konsep Mustadh’afin secara semantik-heremenutik, meninjau kembali konsep ini dalam konteks kapitalisme mutakhir. Setidaknya, bagi saya, ada beberapa persoalan penting yang harus ditinjau kembali atau kebutuhan untuk membincangkan kembali konsep ini, selain untuk menanggapi persoalan-persoalan umat, juga agar konsep ini tidak sekadar menjadi benda antik, bak fosil yang menjadi sekadar sisa-sisa cerita masa lalu yang hanya layak diperbincangkan dengan entengan, tanpa mampu mengoperasikannya pada konteks hari ini. Harus dikatakan dengan pahit, konsep Mustadh’afin yang melekat pada dirinya perspektif kelas hampir saja terhapus dari cakrawala pengetahuan Islam yang diproduksi di pusat-pusat kajian Islam kita hari ini. Sebagian besar kajian-kajian sosial Islam menjauhkan dirinya dari persoalan-persoalan aktual relasi sosial kapitalisme yang dominan dan hegemonik. Sehingga tak heran kalau dari kajian-kajian sosial Islam semacam itu sulit diharapkan mampu membidani lahirnya formula teoritik maupun praksis untuk melampaui relasi sosial dominan hari ini. Bahkan terminologi kapitalisme, borjuasi, neoliberalisme, akumulasi kapital, konflik industrial, sosialisme, proletariat, informal proletariat, revolusi sosial, sosialisme via demokrasi, ekonomi alternatif atau semua hal yang terkait dengan sistem dominan kapitalisme, kalaupun ada, bisa dipastikan berada di lembar paling belakang kajian sosial Islam hari ini.

Ada banyak argumen yang biasa dikemukakan mengenai kondisi ini. Misalnya, perdebatan mengenai politik redistribusi, yang bertolak dari perspektif kelas, dianggap tak lagi relevan pada abad ini, khususnya di Indonesia yang tengah menghadapi pertikaian antar suku dan agama, yang lebih memerlukan studi atau kajian-kajian yang membahas politik identitas, tentang bagaimana seseorang bisa menerima keragaman identitas yang lain, yang singular, yang unik, yang sama sekali lain dan tak terkalkulasi. Namun, secara umum, dengan bahasa mentereng, sebagian besar akademisi sosial menganggap perspektif kelas sebagai reduksionis karena menempatkan perjuangan sosial semata-mata perjuangan kelas. Bagi mereka, pasca Perang Dunia II, sebagian besar bentuk perjuangan sosial tidak lagi mendasarkan gerakannya pada kesadaran kelas dan ideologi tertentu, sehingga perjuangan sosial yang muncul pada periode ini dianggap sebagai gerakan lintas batas kelas, yang mengaburkan batas-batas ideologi maupun asal usul dan latar belakang sosial, seperti gerakan perempuan, gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat, gerakan anti perang, gerakan anti Islamophobia, gerakan LGBTQ, dan gerakan kebebasan berbicara dll. Yang inti dari semuanya adalah perjuangan sosial atau gerakan sosial saat ini dianggap tak lagi ada sangkut pautnya dengan ideologi-ideologi besar maupun kelas sosial. Ada pula, dengan suara parau, yang mengesankan dirinya sebagai jubir kebijaksanaan Nusantara, mengatakan bahwa perspektif kelas yang mendikotomikan antara yang melemahkan dan yang dilemahkan, yang menghisap dan yang dihisap, yang menyingkirkan dan yang disingkirkan, antara borjuis dan proletar, tak sesuai dengan ciri bangsa Indonesia yang menghendaki harmoni, kompromi, dan musyawarah mencari solusi moderat yang menguntungkan semua pihak.

Kita tak akan menyanggah argumen-argumen ini secara rinci, kecuali hanya menyinggungnya sekilas di sini, untuk mengurai sedikit kekeliruan berpikir tentang perspektif kelas yang selalu ditempatkan sebagai sesuatu yang berada di luar persoalan identitas. Dimana perdebatannya berhenti pada: apakah persoalan kelas mendeterminasi persoalan identitas, atau sebaliknya, persoalan identitas mendeterminasi persoalan kelas. Atau bahkan, sebenarnya tidak kedua-duanya. Karena dalam esai lain saya telah membahasnya secara spesifik.

***

Mari kita kembali pada pokok perbincangan seputar Mustadh’afin yang menjadi alasan utama mengapa kita harus memperbincangkannya kembali di sini. Kita tahul, konsep mustadh’afin merupakan salah sebuah nilai fundamental dalam Islam. Meski kenyataannya tak banyak yang meninjaunya melalui teori sosial mutakhir seperti Marxisme dan kemudian membenturkannya dengan kondisi sosial hari ini.

Sepintas memang sederhana. Tapi faktanya perbincangan di seputar konsep Mustadh’afin, baik di kalangan intelektual maupun para Ulama tradisional, dari waktu ke waktu hanya berhenti pada tataran semantik-hermeneutik. Tentu saja ini tidak keliru, karena pada batas tertentu kegagalan mengoperasikan konsep ini, justru karena belum selesai pada tataran semantik-hermeneutiknya. Misalnya pada ayat berikut ini,

“Dan kami hendak memberi karunia kepada mustadh’afun di bumi dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisinya, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir’aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu (QS Al-Qashash [28]:5)”

Teks ‘mustah’afuna fi al-ardh’ dalam ayat di muka dengan terang merujuk pada semua orang Mesir, baik yang beriman pada Allah maupun tidak, yang ditindas oleh Fir’aun. Ini artinya yang disebut sebagai Mustadh’afin tak hanya mereka yang beriman pada Allah melainkan semua orang, apapun agamanya, atau bahkan yang tak beragama, yang secara langsung maupun tidak dilemahkan posisinya dan dilucuti martabatnya sebagai manusia yang setara.

Sebenarnya hampir semua aliran teologi Islam percaya dengan universalitas Mustadh’afin. Mungkin hanya sedikit golongan Islam Politik yang menyangkalnya. Bagi mereka yang wajib ditolong hanya mereka yang beriman saja atau lebih sempit lagi, yang satu tafsir dengannya. Bagi kaum Islam Politik, kalaupun ada non muslim yang dilemahkan, itu terjadi karena belum adanya sistem imperium Islam yang menguasai dan mengatur seluruh dunia, maka yang harus didahulukan adalah membantu mereka yang beragama Islam. Dengan menyelamatkan yang muslim, otomatis yang non muslim dengan sendirinya akan terselamatkan karena watak Islam yang menyelamatkan. Berbeda dengan kaum Islam Politik, kaum Islam moderat-liberal akan menyikapi ayat ini dengan mendukung negara pasar dan mendorong tumbuhnya investasi asing agar mereka yang tergolong lemah bisa dipekerjakan dan mendapatkan gantungan hidupnya melalui perusahaan-perusahaan ekstraktif maupun padat karya. Bagi kaum muslim moderat-liberal, bisa jadi yang disebut Al-Qur’an sebagai yang dilemahkan, sebenarnya tidak ada, melainkan semata-mata orang-orang tak mempunyai daya saing sehingga seolah-olah dilemahkan, padahal itu semua disebabkan kegagalan mereka sendiri berkompetisi di alam kebebasan. Jika kran investasi sudah dibuka seluas-luasnya, kebebasan ekonomi dijunjung setinggi-tingginya, namun masih banyak yang tak memilik daya saing di alam bebas, maka yang harus dibenahi adalah tatakelolanya, mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kurang lebih demikian argumennya.

Meski kedua kelompok ini sejauh ini tampak bersebarangan, namun sebenarnya sama dalam memosisikan kaum Mustadh’afin, sebab keduanya secara ekopol sama-sama kanannya. Sama-sama mengafirmasi berlangsungnya dominasi pasar pada semua lini kehidupan dan menjadikan Mustadh’afin tidak sebagai subjek sejarah. Hanya saja yang satu pakai label Islam, yang satu lagi tidak. Bahkan lebih jauh, keduanya melanggengkan posisi yang dilemahkan melalui mekanisme kebaikan individual yang terbit dari devosi keagamaan mengenai rasa belas kasihan pada mereka yang papa dan tidak berdaya. Melalui rasa belas kasihan inilah seseorang yang mengulurkan sedekah pada yang dilemahkan, berharap dilipatgandakan rizki yang telah disedekahkan. Dengan logika beragama semacam ini, alih-alih membangun tafsir[1] yang berpihak, justru melanggengkan posisi mereka yang dilemahkan, karena hanya melalui itu akumulasi pahala dan pelipatgandaan kekayaan yang dijanjikan Allah dimungkinkan. Jika tak ada lagi yang dilemahkan dan papa, dimanakah letak sedekah? Bagaimana kalau sedekah tak lagi relevan, karena sirnanya penghisapan serta musnahnya kesenjangan?

Sedemikian, sebenarnya, secara hermeneutik tak ada tafsir baru yang bisa ditawarkan oleh keduanya, baik Islam Politik maupun Islam moderat-liberal. Padahal dalam ayat di muka, kaum Mustadh’afin ditempatkan sebagai subjek sejarah oleh Allah di muka bumi yang menantang kelaliman dan menjadikannya pewaris bumi ini.

***

Sebagaimana telah kita singgung di muka, kajian-kajian Islam dan seluruh perbincangan ke-islaman kita masih terjebak pada problem identitas, yang secara keliru menempatkan perspektif kelas sebagai sesuatu yang berada di luar problem identitas, yang melihat problem identias secara terpisah dan berada di luar perpsektif kelas, sehingga luput dengan pertanyaan: Jika hari ini ada Mustadh’afin siapakah mereka? Jika memang kaum muslim mempunyai kerangka teologis yang bisa dijadikan sandaran bagi perjuangan sosial membela siapapun yang dilemahkan, mengapa pada aspek perjuangan sosial dengan perspektif kelas justru tidak berkembang dalam tradisi pemikiran maupun gerakan Islam dibanding dengan persoalan-persoalan identitas?

Bukan bermaksud hendak mereduksi apsek universal Mustadh’afin, tapi faktanya, kegagalan kita mengoperasikan konsep ini sebagai analisis komprehensif, berujung pada tiadanya sikap politik yang jelas kaum muslim atas berbagai penghisapan dan ketidakadilan. Ini setidaknya disebabkan oleh dua hal utama: pertama, menempatkan konsep Mustadh’afin sebatas perdebatan genit semantik-hermeneutik sembari menghilangkan perspektif kelas yang melekat di dalamnya. Kedua, kegagalan kita mengidentifikasi material-historis siapakah sosok Mustadh’afin dalam sistem kapitalisme, berakibat fatal, menjadikan konsep Mustadh’afin sebagai sebatas seruan moral yang kehilangan peran historisnya dalam mengubah tatanan sosial yang timpang menjadi lebih adil dan egaliter.

Disinilah pentingnya bagi kita melampaui pendekatan semantik-hermeneutik Mustadh’afin dengan mengindetifikasi sosoknya secara material dan menempatkannya sebagai subjek sejarah yang menjungkirbalikkan tatanan sosial kapitalisme, yang tak lain adalah proletariat dan informal proletariat. Pada keduanya lah segala harapan tentang suatu tatanan yang adil bisa diwujudkan.

Identifikasi ini bukanlah suatu omong kosong, karena dalam hampir semua sejarah nabi dan rasul yang menjadi bagian dalam perjuangan nabi adalah para budak dan kaum papa yang disebut Al-Qur’an sebagai fuqara’ (fakir),[2] dan masakin (orang miskin),[3] dan aradzil (yang tersisih)[4], yang bertentangan dengan kelas-kelas dominan yang disebut Al-Qur’an sebagai mala’ (penguasa atau aristokrasi),[5] mutrafun (yang hidup mewah),[6] dan mustakbirun (yang sombong atau takabbur)[7]. Bahkan tugas profetik nabi Muhammad, tak hanya sekadar hidup asketis dalam pengertian individual, tapi lebih besar dari itu adalah menghapus praktik-praktik ekonomi eksploitatif yang dilakukan oleh persekongkolan jahat para elit Quraisy, demi mewujudkan nilai-nilai Islam di bumi, dengan mencipta tatanan sosial berkeadilan dan egaliter. Bahkan asketisme Nabi haruslah dibaca sebagai kritik individual atas praktik-praktik eksploitatif yang dilakukan oleh para oligarki Quraisy. Maka tak heran, dalam Al-Qur’an, para pemberi utang dilarang mengambil kelebihan,[8] dan bahkan pelaku riba pun harus dilawan dengan perang.[9]

Bagaimana kondisi kelas pekerja Indonesia? Meski tak sedramatis dan seburuk kondisi kelas pekerja Inggris, sebagaimana dilukiskan Engels dalam kitab masyhurnya, The Condition of the Working Class in England,[10] kondisi kelas pekerja di Indonesia, tak jauh berbeda dengan kelas pekerja Inggris. Mereka tinggal di rumah-rumah sewaan sempit, berdesak-desakan dengan upah minimum yang tidak masuk akal dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Apa yang mereka kerjakan di pabrik tidak sebanding dengan upah yang diterima tiap bulannya. Belum lagi mereka harus menanggung resiko kerja yang tak kecil. Banyak dari mereka mengalami kecelakaan kerja yang sangat fatal yang disebabkan oleh kelelahan selama kerja. Maka tak bisa dielakkan betapa pentingnya membangun kesesuain pandangan antara gerakan Islam hari ini dengan gerakan kelas pekerja, demikian pula sebalaiknya. Perjuangan kelas pekerja memperoleh hak-haknya, bahkan puncaknya, dengan mendemokratisasi alat produksi, merupakan hal yang inheren dalam perjuangan Islam. Karena tak ada yang lebih Islami ketimbang keadilan dan kesetaraan di muka bumi ini.

Tugas kita saat ini tak lain adalah menurunkan konsep Mustadh’afin yang berada pada tataran konseptual-ideasional menjadi lebih operasional dengan mengindentifikasinya sebagai proletariat dan informal proletariat, berikut dengan segala konsekuensi teoritik yang berada di balik keduanya. Hanya melalui ini, Mustadh’afin bisa dioperasikan tak hanya sebatas seruan moral dan doktrinal, tapi juga sebagai analisis komprehensif atas berbagai persoalan sistem kapitalisme. Sedemikian, jika Mustadh’afin dilepaskan dari perspektif kelas, maka sesungguhnya kita tak sedang memperbincangkan apa-apa, selain hanya mempreteli aspek politis di dalamnya. Naudzubillah mindzalik. ***

Bogor, 12 Maret 2017

——————

[1] Sengaja saya memakai istilah tafsir bukan ta’wil, yang oleh beberapa kalangan dianggap berbeda.

[2] QS. Al-Baqarah [2]: 271; Al-Taubah [9]: 60.

[3] QS. Al-Baqarah [2]: 83, 177; Al-Nisa’ [4]: 8.

[4] QS. Hud [11]: 27; Al-Syu’ara’ [26]: 70; Al-Hajj [22]: 5.

[5] QS. Hud [11]: 27, 38; Al-Mu’minun [23]: 24, 33; dan Al-Syu’ara [26]: 34.

[6] QS. Saba’ [34]; Al-Zukhruf [43]: 23.

[7] QS. Al-nahl [16]: 22; Al-Mu’minun [23]: 67; Luqman [31]: 7.

[8] QS. Al-Baqarah [2]: 280.

[9] QS. Al-Baqarah [2]: 279.

[10] Riasalah ini terbit pertama kali tahun 1845 di Leipzig, yang secara umum membahas kondisi hidup kelas pekerja Inggris.