PERTENGAHAN Juli lalu, melalui berbagai media, pemerintah Indonesia mengabarkan pada rakyat di negerinya bahwa Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) ditolak menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG). Mereka mengabarkannya dengan nada kemenangan, seakan sudah berhasil kalahkan Papua dan tuntutan kemerdekaan Papua di meja forum MSG.

Kenyataannya, keanggotaan penuh ULMWP di MSG tertunda oleh kriteria hukum status keanggotaan Non-Negara. Adalah Kanak Socialist National Liberation Front (FNLKS), merupakan anggota pendiri MSG non-negara yang akan terancam keanggotaannya jika ULMWP ditolak karena status non-negara tersebut. Oleh sebab itu perkara status begitu penting untuk ditinjau kembali sebelum pertemuan MSG selanjutnya di bulan September mendatang.

Informasi ini tidak sampai di telinga warga Indonesia karena, bahkan, sejak awal status “observer” ULMWP di MSG pun tidak pernah disebutkan di situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia sangat ingin meyakinkan warga Indonesia bahwa ULMWP itu tiada, hanya ada di luar negeri, dan mereka ‘tidak punya pengaruh di negara-negara Pasifik.”

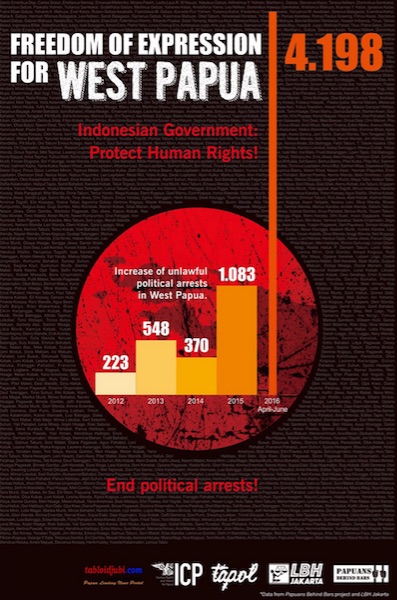

Tak cukup di sana, semenjak deklarasi pembentukan ULMWP di Saralana, Port Villa Vanuatu, 6 Desember 2014, berbagai kegiatan penggalangan dukungan terhadap ULMWP di wilayah Papua dan kampanye-kampanye mendukung MSG, khususnya yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), terus mengalami represi. Tahun 2015-2016 adalah tahun represi terbesar (dan paling terbuka) dalam sejarah Papua semenjak masuk teritori Republik Indonesia. Setidaknya 6000 orang ditangkap dalam periode satu setengah tahun.

Sementara itu, dukungan negara-negara di Pasifik, khususnya Vanuatu dan Kepulauan Solomon, terhadap Papua semakin terbuka dan tegas. Mantan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dan Menlu Retno Marsudi berfikir dirinya sudah memenangkan Pasifik, dengan perkiraan dukungan pemerintah Fiji dan PNG. Keduanya terlalu percaya diri dan mengabaikan bahwa sepanjang 1970-an fondasi hubungan orang-orang Papua ke Pasifik sudah terbangun: sebagai pengungsi yang disambut baik, sebagai pemuda-pemudi yang bertukar gagasan anti kolonial, maupun kesamaan ras dan kemiripan budaya.

Lalu pemerintah bermaksud membuat inisiatif politik tandingan demi melawan iklim persatuan rakyat Melanesia di Pasifik ini melalui klaim 11 Juta warga Melanesia-Indonesia (Melindo) di 5 Propinsi Indonesia, yang baru ditandatangani tahun 2015 lalu oleh beberapa gubernurnya. Katakanlah inisiatif ini organik, maka kita patut menuntut bukti dukungan 5 Propinsi Indonesia itu terhadap Melindo, seperti ratusan ribu tandatangan dukungan rakyat Papua dan Papua Barat pada ULMWP untuk menjadi anggota MSG, yang berhasil dikumpulkan sepanjang 2015 sambil berhadapan dengan represi.

Adalah Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang pada Februari lalu mengatakan dirinya sudah meminta bertemu dengan Presiden Jokowi terkait persoalan Papua, namun tidak ditanggapi. Kini pemerintah Solomon sudah memastikan bahwa negaranya akan memimpin advokasi terhadap penyelesaian HAM di Papua dan perjuangan dekolonisasi hingga ke PBB. Ini semua sudah membuat wacana dialog Jakarta-Papua tumpul di hadapan ujung tombak Melanesia.

Perlu disadari, sebetulnya, peran Pemerintah Solomon dan Vanuatu yang saat ini sangat gencar membantu perjuangan HAM di Papua, sama halnya seperti perjuangan pemerintah Indonesia membantu kemerdekaan Palestina dari Israel, walau dengan kadar yang berbeda. Apa yang dilakukan Indonesia pada Palestina kadar pembelaannya lebih sedikit dibanding Vanuatu dan Solomon lakukan terhadap Papua, walau motivasinya sama, yakni membela hak politik bangsa terjajah.

Tetapi pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang paling pandai memilah-milah siapa yang bisa mendapatkan HAM dan siapa yang tidak.

Caranya, semua rekomendasi penyidikan dari KOMNAS HAM kepada Kejaksaan Agung terkait kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu berujung di tangan Menkopolhukam, bukanya di pengadilan. Tim Penyelesaian HAM buatan kementerian itu menciptakan kriteria mereka sendiri atas HAM dan bukan HAM. Dan sekali lagi panggung sandiwara HAM melalui tim tersebut disajikan untuk rakyat Papua, di tengah desakan pelapor khusus PBB bidang kebebasan berekspresi dan tim Pasific Islands Forum (PIF) untuk berkunjung ke Indonesia tidak ditanggapi.

Ketika pemerintah terus mengulang-ulang dan mendeklarasikan diri bahwa Papua sudah diatasi dengan pembangunan, maka sebetulnya negara hanya sedang melakukan penipuan pada diri sendiri dan khalayak umum. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari pembangunan saat ini dan ke depan, semakin terbukti akan membuat Papua menjauh dari rumah Indonesia.

Sudah lama Indonesia menjalankan strategi penipuan, selain kekerasan, semacam ini terkait Papua. Dan hal itu dimungkinkan karena ketidak(mau)tahuan warga Indonesia terhadap apa yang sesungguhnya terjadi dan dirasakan oleh mayoritas orang Papua.

Di tengah dukungan rakyat dan gerakan sosial di Pasifik, termasuk Fiji dan PNG, terhadap isu-isu Papua semakin membesar, dan mayoritas kita masih berpangku tangan—bahkan mendukung represi, adalah memalukan jika kita masih berfikir Indonesia adalah rumah terakhir bagi Papua.

Bila mau ada solusi yang elegan dan dihormati oleh publik intenasional, lebih baik pemerintah Indonesia stop melakukan penipuan, dan berlaku layaknya negarawan yang mengerti apa itu demokrasi dan tata pergaulan internasional yang benar.

Tetapi jika pemerintah tetap melanjutkan skenario penipuannya, maka biarkan sudah, yang terpenting rakyat Indonesia yang masih berbudi dan waras, tidak akan menyerah pada skenario itu.***