SETIAP kali kita berbicara tentang Marxisme dalam hubungannya dengan kesusastraan, ingatan kita selalu terbetik pada ‘realisme sosialis’, atau lebih tepatnya apa yang biasa kita artikan sebagai ‘realisme sosialis’. Tanpa kita sadari, kita mengasosiasikan—bahkan mengidentikkan—kesusastraan Marxis dengan karya-karya sastra yang menggambarkan penderitaan kelas buruh, tani atau ‘kaum yang lapar’, dan perjuangan mereka mengganyang kapitalisme serta membangun tatanan masyarakat sosialis. Tak jarang karya-karya tersebut dibubuhi dengan idealisasi kuasi-mitis tentang profil kelas tertindas—dengan tubuh kekar dan jiwa yang dibimbing oleh sikap moral yang mulia. Dengan begitu, ‘realisme sosialis’ sebetulnya mengandung tegangan konstitutif, yakni tegangan antara imperatif untuk menggambarkan kenyataan (imperatif realisme) dan imperatif untuk mengimajinasikan tatanan masyarakat ideal (imperatif sosialisme). Dengan kata lain, tegangan antara menggambarkan dan mengangankan.

Dalam bentuknya yang buruk (dan jamak ditemukan), karya-karya bernafaskan (atau punya pretensi) realisme sosialis mengemuka sebagai penindasan kenyataan oleh angan-angan, subordinasi apa-yang-ada oleh apa-yang-seharusnya-ada, penundukan realisme oleh visi tentang sejenis ‘sosialisme’ (sosialisme yang dibayangkan dari dalam kalbu sang pengarang, alih-alih direkonstruksi dari kenyataan). Namun kelirulah anggapan bahwa realisme sosialis dapat dikecilkan menjadi karya semacam itu dan karenanya kelirulah juga anggapan yang menyamakan realisme sosialis sebagai ‘sastra propaganda’.

Realisme sosialis yang baik adalah realisme sosialis yang tak melupakan akar ‘realis’-nya.Yang saya maksudkan di sini dengan istilah ‘realis’ dan ‘realisme’ tidak sekadar karya-karya beraliran realis seperti novel Tolstoy yang menggambarkan dunia fiksional secara terperinci sehingga nampak seperti dunia empiris yang kita lihat sehari-hari. Yang saya maksudkan lebih longgar dari itu, yakni realisme sebagai kemawasan akan kenyataan, terlepas dari betapapun subjektif dan pskilogisnya kenyataan tersebut. Sebab toh dunia batin pribadi tetaplah bagian dari kenyataan, bukan? Realisme sosialis yang baik mesti mampu menjawab tantangan yang muncul dari dunia batin pribadi, betapapun absurd pergulatan psikologis itu. Pengarang Marxis tidak semestinya menghindari deskripsi keruwetan batin individual dengan melarikan diri ke ranah deskripsi dunia penampakan yang bersih dari ambiguitas. Ia tak boleh bersembunyi di balik kategori-kategori umum seperti kelas dan revolusi tanpa mengungkapkan terlebih dahulu konflik-konflik absurd dalam relung batin yang paling privat. Basis ekonomi mengkondisikan superstruktur psikologis? Tentu saja, tapi perlihatkan dalam semesta fiksimu bagaimana persisnya hubungan pengkondisian itu terjadi. Yang pribadi tak pernah lepas dari yang politis? Tentu saja, tapi perlihatkan dalam semesta fiksimu bagaimana yang politis itu menubuh dalam yang pribadi. Di situlah terletak tantangan kesusastraan Marxis.

Dalam konteks inilah saya ingin berbicara tentang Osamu Dazai.

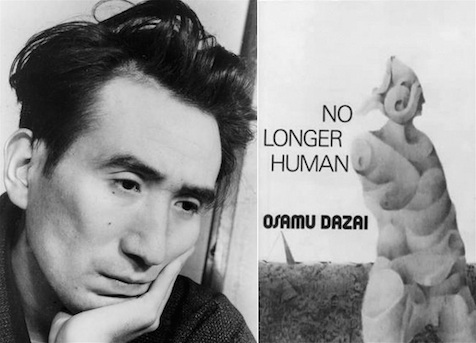

Nama Osamu Dazai bukanlah nama yang asing bagi para mahasiswa jurusan sastra Jepang. Di Jepang, karya utamanya, Ningen Shikkaku (1948), konon menempati urutan kedua dalam daftar novel yang paling banyak dicari sampai hari ini (setelah novel Kokoro karya Natsume Soseki). Akan tetapi, di kalangan penikmat sastra kita, agaknya Dazai praktis tak dikenal. Kita mengenal Ryunosuke Akutagawa, Yasunari Kawabata, Yukio Mishima, Junichiro Tanizaki, Kenzaburo Oe dan Murakami (baik Haruki maupun Ryu), tetapi kita tidak mengenal Osamu Dazai.

Sampai dengan kematiannya pada tahun 1948 di usia 39 tahun, Dazai tidak terlalu banyak menghasilkan karya. Ningen Shikkaku adalah novel ketiga sekaligus terakhir yang ia terbitkan sebelum menenggelamkan diri ke sungai bersama pacarnya, Tomie Yamazaki. Novel (atau mungkin lebih pas novela) semi-otobiografis itu kerap dipandang sebagai puncak kesusastraan Dazai. Di dalamnya, Dazai berkisah tentang penggalan kecil riwayat hidup Oba Yozo, putra dari seorang tuan tanah dan anggota parlemen Jepang yang menjalani masa-masa kuliah dan dewasanya di Tokyo pada tahun-tahun 1930-an. Ia membagi waktunya di antara kedai-kedai tuak, rapat-rapat sel komunis dan rumah-rumah bordil. Novela itu bercerita tentang kesia-siaan menjadi manusia. Judul Ningen Shikkaku secara harfiah berarti ‘Terdiskualifikasi sebagai Manusia’ (walaupun penerjemah Inggris, Donald Keene, mengartikannya sebagai No Longer Human).

Sebagian besar novela itu terdiri dari potongan-potongan memoar yang dituturkan dari sudut pandang orang pertama (Oba Yozo) dan dibingkai dengan kisah tentang seorang penulis anonim yang menerima memoar tersebut dari ibu pemilik kedai kopi tempatnya menghabiskan waktu suatu malam untuk mencari inspirasi. Oba Yozo menggambarkan dirinya sebagai seorang yang, dari lubuk hatinya yang terdalam, individualis dan antisosial. Masyarakat, baginya, adalah beban. Begitu banyak ekspektasi orang-orang yang mesti dipenuhi: wajib berbasa-basi dengan tetangga, wajib menghormati orang tua, wajib bersolidaritas dengan kawan dan rentetan kewajiban lainnya. Yozo, singkatnya, menentang tradisi. Sampai di sini, profilnya serupa dengan Holden Caufield dalam Catcher in the Rye. Keduanya sama-sama pemuda manja, anak orang kaya, yang membenci kemapanan dan kepalsuan masyarakat. Namun cara Dazai mengolah profil psikologis ini berbeda dengan Salinger. Apabila Salinger menghadirkan Holden sebagai sosok ekstrovert yang cerewet, Dazai justru sebaliknya. Holden terkesan seperti bocah nakal, sementara Yozo mengandung kesan seperti anak iblis. Oba Yozo menghadirkan dirinya sebagai pemuda riang, jago melucu dan banyak kawan, untuk menyembunyikan kebenciannya yang tak tertahankan pada semua orang, termasuk dirinya sendiri. Karena narasi Yozo ini dituturkan dalam sudut pandang orang pertama, kita bisa bayangkan potret segelap apa yang muncul (justru makin kelam dalam kontrasnya dengan deskripsi perilaku sehari-hari Yozo yang periang).

Kawan dekatnya, Horiki, adalah seorang mahasiswa yang hidup pas-pasan. Berkat Horiki, ia berkenalan dengan seluk-beluk dunia pelacuran, alkoholisme dan Marxisme. Paradoksnya, karena pintar melawak, Yozo dengan cepat jadi populer di antara anggota kelompok diskusi Marxis. Ia bahkan dipilih menjadi ketua gerakan mahasiswa Marxis Tokyo tengah—katakanlah, menjadi semacam anak LMND. Dengan demikian, ia adalah seorang individualis anti-sosial yang dipercaya banyak orang (tanpa mereka sadari betul, tentu saja) menjadi pimpinan organisasi mahasiswa komunis. Yozo mengisahkan bahwa banyak pemuda Tokyo dekade 1930-an menjadi Marxis bukan hanya karena Marxisme itu membawa pesan moral yang mulia (pembebasan kaum tertindas). Sebagian orang, seperti Horiki, malah tertarik dengan Marxisme hanya karena itu terkesan ‘modern’ dan karenanya dandy. Lain halnya dengan Yozo. Ia tertarik dengan Marxisme bukan karena aliran politik itu hendak mengemansipasikan masyarakat ataupun terkesan modern, melainkan karena Marxisme itu irasional. Dalam dunia yang hendak ditata secara rasional, semua yang dianggap irasional akan dipinggirkan. Dan Yozo merasa bisa berempati dengan itu semua—dengan mereka yang mubazir, yang tak punya tujuan, yang hidup sempoyongan tak tahu mesti berbuat apa—sebab ia sendiri merasa dirinya bagian dari mereka. Marxismenya, dengan demikian, adalah Marxisme yang ganjil, yang cenderung sinis dan ironis. Mungkin ini mirip dengan hipster-hipster yang mendengarkan dangdut atau menonton sinetron just for the sake of irony.

Demikianlah Yozo menjalani masa mudanya dengan kekosongan pekat dalam dadanya, yang ia selalu bungkus rapi dalam pembawaan penuh lawakan. Namun sesekali kekosongan itu membludak keluar. Dari suatu dorongan yang impulsif, ia memutuskan untuk bunuh-diri bersama dengan Tsuneko, pelacur yang akrab dengannya. Keduanya melemparkan diri dari atas tebing yang menghadap ke arah laut. Tsuneko mati, tapi Yozo selamat. Karena usaha bunuh-diri itu jadi skandal di koran-koran, ayahnya yang anggota parlemen gusar. Kiriman uang dihentikan dan Yozo pun pontang-panting. Ia bekerja sebagai kartunis di koran-koran lokal. (Ini adalah kali pertama dalam sejarah sastra Jepang, setidaknya sebatas yang saya ketahui, seorang juru gambar manga menjadi tokoh utama novel.) Ia pun menikah dengan Yoshiko, seorang gadis naif yang menaruh perhatian besar pada Yozo dan membantunya terbebas dari alkoholisme. Untuk sementara waktu, Yozo memperoleh kestabilan hidup seperti orang normal. Namun, suatu ketika, Yoshiko diperkosa oleh seorang om-om pedagang di ruang tamu rumahnya sendiri. Yozo hanya menatap mereka, lalu beranjak kembali ke kamarnya. Beberapa hari kemudian, ia menenggak puluhan obat tidur dan sekarat selama tiga hari. Tapi ia terus hidup. Hidupnya kembali morat-marit; jarang pulang ke rumah; minum-minum dan melacur sampai bengkak. Ia juga mulai keranjingan morfin. Suatu hari, saking sakawnya, Yozo sampai menawarkan diri untuk bersetubuh dengan nenek-nenek pemilik kios obat kecil yang tak berlisensi demi memperoleh morfin. Persetubuhan dengan manula ini jadi makin sering seiring dengan meningkatnya dosis morfin yang ia butuhkan. Sementara itu, di indekos yang disewakan oleh ayahnya, Yozo diperkosa beberapa kali oleh nenek-nenek yang bekerja sebagai pembantu rumah tangganya. Ia mulai memperlihatkan gejala TBC—penyakit universal para poètes maudits—dan beberapa kali batuk darah. Memoar itu berakhir saat ia berusia 27 tahun, dengan rambut ubanan yang mengesankan usia 40-an.

Suasana kacau-balau dan kecamuk batin yang ditekan dan ditutup-tutupi semacam itulah yang dipotret Dazai dengan begitu baik. Tengok saja bagian pembukaan novela ini. Di situ dikisahkan oleh sang penulis anonim kesan yang timbul dari beberapa lembar foto yang terselip dalam buku memoar yang baru saja ia dapat. Ia menggambarkan beberapa potret wajah Yozo itu sebagai potret sosok yang “sepenuhnya tak punya substansi”, sosok yang sama sekali tak memiliki “kepejalan hidup” seperti layaknya manusia, sosok dengan senyum yang begitu palsu, tak punya bobot apa-apa, seringan bulu merpati. Dengan kata lain, sesosok wajah yang “sama sekali tidak bisa diingat”, yang “tak punya individualitas”, tanpa keunikan pribadi, seperti halnya tembok, tungku perapian atau seperti ekspresi kosong seekor kuda. Profil psikologis yang dihadirkan Dazai dalam Ningen Shikkaku membekas dalam kesusastraan Jepang. Ia berhasil menggambarkan interioritas manusia yang begitu mentah, seperti jeritan yang tertahan atau tangisan yang lenyap ditelan hiruk pikuk orang-orang di jalan. Dalam urusan ini, Dazai lebih kuat bahkan dibandingkan Kawabata dan Mishima. Bandingkan saja No Longer Human dengan Thousand Cranes atau Snow Country-nya Kawabata, atau dengan After the Banquet-nya Mishima (tak perlu membandingkannya dengan Norwegian Wood-nya si Marzuki Harakiri, sudah tentu jauh).

Novel psikologis macam Ningen Shikkaku lazimnya dianggap sebagai jenis kesusastraan yang berlawanan dengan ‘realisme sosialis’. Sebabnya jelas, yang lebih banyak dibicarakan adalah konflik batin personal ketimbang masalah-masalah sosial-politik yang eksplisit. Namun saya pikir di situlah juga tantangan yang dihadirkan Dazai bagi kesusastraan Marxis. Osamu Dazai sendiri adalah anggota Partai Komunis Jepang dan sempat dipenjara karena pada masa itu (seperti halnya di Indonesia sekarang) menjadi anggota partai komunis adalah perbuatan kriminal. Tentu ia bukan Marxis sebagaimana lazimnya. Konon ketika didesak ayahnya (yang menjabat sebagai anggota parlemen) untuk keluar dari partai dengan ancaman tak akan lagi diberi uang saku, Dazai pun dengan enteng keluar dari partai komunis. Dalam dirinya mengalir perpaduan yang ganjil antara Komunisme dan Dekadentisme (ia adalah semacam “Ulises Lima” dalam gerakan Buraiha yang merayakan kesusastraan avant-garde, alkohol dan narkoba). Pergulatan batin yang ia tuliskan dalam Ningen Shikkaku hampir semuanya ia alami sendiri. Seperti Oba Yozo, ia pernah melompat dari atas tebing tepi laut di Kamakura bersama seorang pelacur kesayangannya, Shimeko Tanabe. Shimeko mati, Dazai tidak. Seperti Oba Yozo, ia pernah berusaha bunuh diri dengan menenggak puluhan obat tidur dan jatuh sekarat tanpa sungguh mati. Seperti Oba Yozo, ia mengidap TBC dan kecanduan morfin. Tapi, tak seperti Oba Yozo, ia pada akhirnya berhasil bunuh-diri. Dengan kata lain, melalui karyanya, Dazai menghadirkan kenyataan telanjang tentang hidupnya sendiri, dan secara tak langsung tentang generasinya sendiri—generasi pemuda Jepang yang hidup di bawah fasisme. Ningen Shikkaku adalah gambaran tak langsung tentang jiwa masyarakat Jepang di alam fasisme.

Dirumuskan secara lebih sistematis, tantangan Dazai bagi kesusastraan Marxis—atau bagi para sastrawan yang percaya pada Marxisme—adalah memberikan pemerian yang terperinci dan tak dipoles tentang kenyataan batin, menghadirkan potret personal dari tata ekonomi-politik tertentu, tanpa dengan gampangan mereduksi problem personal itu pada kategorisasi besar dan kesimpulan-kesimpulan umum. Dazai menantang para sastrawan Marxis untuk berani bermain dengan kunci-kunci minor yang tak lekas-lekas disimpulkan dalam sebuah skema emansipasi universal di mana, pada akhirnya, segala sesuatunya ditebus. Ia menantang kita untuk tak hanya piawai menghadirkan kenyataan-luar, tetapi juga kenyataan-dalam, kenyataan yang dialami secara halusinatoris dalam diri manusia—isi jeroan manusia—tanpa tendensi untuk memoralisasi atau mengemasnya dalam didaktika solutif yang cepat-saji. (Sebab kesusastraan, tidak seperti ilmu alam dan logika, walau bagaimanapun mesti bersetia pada ranah kesan-kesan indrawi dan perasaan.) Hanya dengan memperlonggar dan memperkaya pengertian “kenyataan” lah realisme sosialis bisa diselamatkan dari kritik yang menciutkannya pada karikatur buruh binaragawan dan petani-petani selibat. Dalam kerangka “realisme” yang diperkaya inilah, saya rasa, kita mesti mengartikan pernyataan Gabriel Garcia Marquez dalam wawancaranya di Paris Review. Ia katakan bahwa apa yang dilabelkan orang tentang karyanya (realisme magis) adalah, menurut dirinya sendiri, suatu eksperimen dalam realisme sosialis, atau usaha menghadirkan “realisme sosialis yang sesungguhnya”.***

21 Desember 2015