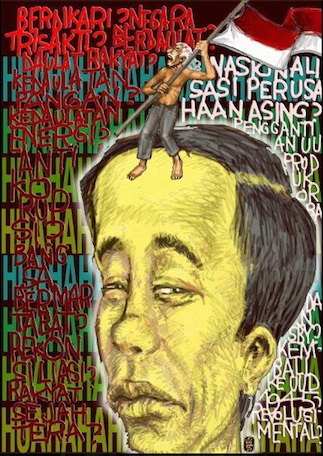

ADA yang salah ketika seorang pemimping mengira bahwa perubahan sikap melulu lahir dari jargon dan pencitraan. Kecuali Anda terlalu lama hidup dengan mengkonsumsi lem aibon, pencitraan, apapun bentuknya, hanya sekedar penanda kosong yang tidak lebih baik dari usaha balikan yang ditolak mantan pacar. Sakit memang, tapi itu adalah kebenaran yang semestinya kita pahami benar, bahwa mantan dan jargon adalah dua hal yang serupa. Ia menghadirkan imaji kebahagiaan, tapi sebenarnya tidak sama sekali.

Kabar gembira lahir dari kementrian yang dipimpin oleh Mbak Puan Maharani. Kementrian-yang-saya-lupa-namanya-itu konon akan menjadi semacam Kepala Suku untuk memulai proyek besar Revolusi Mental … lewat iklan.

Anda protes? Lho ini bagus, soalnya masyarakat Indonesia itu cenderung suka nonton dan melihat iklan, ketimbang meniru dari contoh nyata. Pak Andrinof Chaniago, selaku menteri perencanaan nasional saja sepakat kok.

‘Revolusi mental kan ubah perilaku, bikin orang sadar. Nah bagaimana kampanye itu bisa menyadarkannya supaya mengubah perilaku,’ kata Pak Andrinof.

Sebagai seorang intelektual yang sudah paham benar soal kebijakan publik, Pak Andrinof jelas tidak akan asal ngomong. Mosok iya dia bilang begitu tanpa pemikiran yang jelas? Ini menteri yang jadi ketua Badan Perencanaan Nasional lho, bukan menteri yang tidak jelas apa kerjanya. Kalau menteri yang pinisepuh dan mentereng betul jabatannya saja sudah bilang kalau Revolusi Mental butuh iklan, lalu bisa apa kita sebagai rakyat yang cuma bisa sabar saat bayar pajak dan harga beras makin mahal?

Rakyat mesti mendukung—ini presiden pilihan rakyat kok, dari wong cilik hingga relawan. Presiden Jokowi sudah mencanangkan Revolusi Mental. Dana sudah diketok palu dan promosi akan berjalan. Tapi ya nganu, sebenarnya untuk apa sih? Sebagai konsep adiluhung, Revolusi Mental mesti sampai ke pelosok desa. Tujuannya? Ya untuk perbaikan bangsa, sarananya ya apalagi kalau bukan iklan?

Dari sekian milyar itu, masih kata Pak Andrinof, akan dibuat iklan dan juga kemungkinan dibuat film.

Nah, saya usul Revolusi Mental itu dibuat FTV saja. Selain tepat guna dan merakyat, FTV cenderung murah dan pasti disukai. Resep ceritanya: asimilasi kelas menengah atas dan bawah. Caranya: melalui adegan tabrakan lalu lintas di Jogja. Pesannya: untuk bisa keluar dari cengkraman kemiskinan dan tirani kapitalis, seorang proletar harus kawin dengan orang kaya. Iklan Revolusi Mental seperti ini pasti akan tepat sasaran.

Lho Mbak Puannya ke mana? Sebagai menteri, Mbak Puan ini jelas berpihak kepada rakyat. Lho gimana nggak? Dengan gerakan minum jamu ia telah dengan secara jelas menunjukkan keberpihakannya. Alih-alih makan makanan Jepang sambil minum bir, Mbak Puan minum jamu brotowali. Biar pahit yang penting happy. Lha mau gimana lagi? Dengan menteri yang serta merta berpihak pada wong cilik, seperti juga ibunya, kita haruslah yakin apabila iklan 140 milyar ini akan tepat sasaran.

Mbak Puan tentu akan dengan sigap dan terencana akan menyusun benar program kampanye Revolusi Mental ini. Pertama mungkin akan melakukan turba ke desa-desa untuk menyosialisasikan apa itu Revolusi Mental. Tapi dari katanya saja sudah susah lho, Revolusi dan Mental, agak berat kalo misalnya melakukan sosialisasi atau kampanye tapi masyarakat yang akan disasar malah tidak paham maksud katanya.

Angka Rp 140 milyar ini kecil. Bandingkan saja jumlah rekening Aiptu Labora Sitorus, lagipula apa sih yang bisa didapat dari 140 milyar itu? 140 milyar itu receh! Jika digunakan untuk usaha mikro yang membutuhkan kredit Rp 20-30 juta ia hanya akan memodali sekitar 4,667 orang miskin. Dari usaha mikro ini, jika dikelola dan diawasi dengan baik, maka tiap-tiap orang bisa memperoleh penghasilan Rp 2-3 juta perbulan. Tapi apa gunanya memodali kaum miskin kalau mereka bisa melakukan Revolusi Mental dengan iklan?

Banalitas itu adalah hal yang paling legit dalam peradaban. Ia tidak harus punya alasan yang masuk akal apalagi harus punya dasar yang jelas. Ia cuma harus terlihat keren dan gagah untuk bisa diterima dan dimaknai sebagai kebenaran. Lho gimana? Dalam abad media, kata Idy Subandi Ibrahim, citra adalah segalanya. Contoh tidak lahir dari kerja nyata, tapi konstruksi yang dibangun dari imaji-imaji tentang bekerja.

Kata Baudrillard (1993), apa yang real bukan cuma apa yang bisa direproduksi, tapi apa yang telah direproduksi, alias hyper-real. Pusing? Intinya begini: kalau dibaca dalam kajian kebudayaan populer, Revolusi Mental, Nawacita dan sebagainya dan sebagainya, melulu hanya berkutat pada pengolahan wacana untuk kemudian direproduksi melalui berbagai medium. Tapi ia adalah satu hal, sekedar citra yang bahkan hampir tidak punya nilai guna dalam kehidupan nyata.

Apa sebenarnya yang mendesak pembuatan iklan senilai Rp 140 milyar itu? Bagaimana mengukur efektivitasnya? Dan siapa yang akan menjamin bahwa program itu akan tepat sasaran? Presiden Jokowi, selaku (konon katanya) konseptor Revolusi Mental, bisa jadi tidak jauh beda dengan pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengelolaan citra. Mungkin lho.

Jika berpikir bahwa perubahan sikap dan mental bisa dilakukan melulu hanya dari iklan, itu sama naifnya dengan berpikir bahwa mengajak balikan mantan pacar bisa dilakukan hanya dengan tulisan dan meme. Perlu kerja keras nyata, konsisten dan tanpa kompromi. Revolusi mental semestinya tidak berhenti menjadi jargon atau sekedar tema, tapi ia semestinya jadi panduan untuk bisa membuat kebijakan dan kerja yang membangun perilaku.

Sebuah pemerintahan yang berpikir bahwa revolusi bisa dicapai melalui jargon barangkali adalah pemerintahan yang semu. Ia tidak belajar bahwa jargon hanya akan menumpulkan nalar, melahirkan fundamentalisme dan surutnya sikap kritis. Jika kerja, kerja, dan kerja melulu dianggap bisa dicapai dengan iklan, seminar dan citra alih-alih sikap tegas dan cekatan. Barangkali memang sudah sial betul kita mendapat negara macam ini. Dulu dengan beberapa album musik dan satu buku puisi. Sekarang entah dengan apa lagi.***