DEWASA ini, nama Karl Marx sudah demikian akrab dalam kajian-kajian sosial dan filsafat. Apabila kita membuka literatur filsafat kontemporer, nama Marx hampir selalu muncul. Para filsuf kontemporer yang belakangan naik daun di Indonesia, semuanya memiliki latar belakang Marxian: sebut saja Slavoj Žižek, Alain Badiou, Jacques Ranciere, Antonio Negri, Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Mereka semua, dengan satu atau lain cara, mencoba menjawab permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi dunia melalui rekonstruksi kreatif atas pemikiran Marx. Terlepas dari persoalan benar/salahnya rekonstruksi tersebut, ini sudah menunjukkan bahwa Marx masih dianggap penting oleh para filsuf kontemporer. Hal serupa juga kita jumpai dalam wilayah ilmu sosial sejak lima dekade belakangan ini. Orang-orang seperti David Harvey di ranah kajian geografi, Gerard Duménil di ekonomi, Maurice Godelier dan Marvin Harris di antropologi, Eric Hobsbawm dan E.P. Thompson di sejarah, Erik Olin Wright di sosiologi, Roy Bhaskar dan para pengikutnya dalam ranah kajian logika ilmu-ilmu—orang-orang ini berangkat dari paradigma Marxian yang eksplisit. Belum lagi menghitung jumlah penelitian sosial yang menggunakan sebagian cara pandang Marxian dalam menganalisis realitas empirik. Fakta ini menunjukkan bahwa Marx masih akan menjadi ‘kawan seperjalanan’ dalam dunia pemikiran abad ke-21.

Ada pandangan yang juga jamak beredar, berlawanan dengan fakta di muka, bahwa pemikiran Marx sudah tak lagi relevan untuk didiskusikan. Kita bisa memaklumi adanya pandangan seperti ini. Alasan yang menyebabkan munculnya pandangan itu ialah repetisi yang tidak kreatif atas ajaran Marx—sebuah praktik yang terjadi dalam literatur tentang Marx dalam bahasa Indonesia. Kita sudah terlalu sering mendengar bahwa Marx lahir di Trier, bahwa Marx mempersoalkan alienasi masyarakat modern, bahwa Marx menganggap negara harus dihancurkan, bahwa Marx mengkritik eksploitasi nilai-lebih dalam kapitalisme dan seterusnya. Persoalannya adalah bahwa narasi ini selalu diulang tanpa secara kreatif menafsirkan ulang pandangan Marx dalam kaitannya dengan sejarah pemikiran yang mensituasikannya dan yang mengemuka saat ini. Akibatnya, pemikiran Marx berubah menjadi kaku, membosankan dan tak relevan. Di sini kita memperoleh kesimpulan yang menarik: anggapan bahwa pandangan Marx sudah tidak relevan tak lain merupakan hasil dari tradisi pembacaan yang tak kreatif atas Marx. Karenanya, persoalan relevansi pandangan Marx akan terjawab dengan sendirinya ketika kita mulai menafsirkan Marx secara kreatif.

Penafsiran yang kreatif tentu saja tetap mesti dibedakan dari penafsiran yang asal aneh. Penafsiran kreatif atas Marx hanya bisa dilakukan melalui pembelajaran serius atas sejarah pemikiran, baik itu yang melatari pandangan Marx maupun yang muncul di kemudian hari. Dengan mengaitkan apa yang direnungkan Marx dengan apa yang diperdebatkan oleh para pemikir sebelum dan sesudahnya, kita akan memperoleh potret tentang bagaimana refleksi Marx itu berumah dalam sejarah pemikiran manusia sejak awal munculnya filsafat dan terus diperdebatkan hingga hari ini. Jenis pembacaan seperti inilah yang akan kita upayakan pada kesempatan ini.

- Marx sebagai ‘Pemikir’

Karl Marx adalah seorang ‘pemikir’ dalam pengertian klasiknya. Bagi kita yang hidup di awal abad ke-21 ini, istilah ‘pemikir’ cenderung merujuk pada sosok orang yang merenung dalam batasan bidang studi tertentu dan oleh karenanya istilah itu kerap dipergantikan dengan istilah yang berkaitan dengan kepakaran dalam ilmu tertentu: pemikir persoalan biologi kita sebut biolog, pemikir persoalan filsafat kita sebut filsuf, dst. Berbeda dengan itu, pengertian klasik tentang ‘pemikir’ adalah orang yang memiliki perhatian pada sejumlah bidang studi secara bersamaan. Pengertian ini umum dijumpai dalam sejarah pemikiran sejak Yunani kuno. Pengertian klasik ini baru pudar dengan adanya fiksasi pembagian kerja intelektual ke dalam bidang-bidang studi terpisah yang terjadi sejak akhir abad ke-19 dan secara global pada abad ke-20. Dalam konteks ini, Marx adalah seorang pemikir dalam arti yang sama seperti Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Descartes, David Hume, Immanuel Kant dan sederet pemikir lain sebelum abad ke-20. Kekhasan dari para pemikir ‘klasik’ terletak dalam keluasan jangkauan objek pemikirannya. Kant tidak hanya berbicara filsafat, tetapi juga mengajukan hipotesis tentang pembentukan planet-planet. Copernicus tidak hanya berbicara tentang astronomi, tetapi juga menulis tentang inflasi perekonomian Eropa. Descartes bukan hanya filsuf, melainkan juga matematikawan dan pemikir fisika. Aristoteles adalah filsuf, biolog, fisikawan, ekonom dan ilmuwan politik sekaligus. Demikian pula dengan Marx.

Dari apa yang sering kita dengar, Marx telah menulis risalah tentang filsafat (German Ideology), ekonomi-politik (Capital), sosiologi dan sejarah (trilogi Class Strugle in France, Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte dan Civil War in France). Bersama Durkheim dan Weber, Marx dianggap sebagai pendiri sosiologi. Bersama Smith dan Ricardo, Marx dianggap sebagai tokoh kunci ekonomi-politik Klasik. Setiap diktat sejarah filsafat modern juga selalu mencantumkan pemikirannya. Keluasan bidang ilmu yang didalami Marx inilah yang menjelaskan mengapa tafsiran standar tentang pemikirannya keliru. Beberapa tafsiran standar itu mengandung sejumlah kekeliruan sebagai berikut:

- kekeliruan sumber: meyakini bahwa tradisi filsafat paling dominan yang berada di balik Marx adalah filsafat Hegel

- kekeliruan deterministik: meyakini bahwa Marx membalik Hegel dengan membuat yang-material menentukan yang-mental

- kekeliruan konstruktivis: meyakini bahwa Marx menganggap segala sesuatunya adalah hasil konstruksi sosial

Ketiga kekeliruan di muka lazim ditemukan di dalam setiap wacana umum tentang Marx dan Marxisme. Ini bukannya tanpa konsekuensi:

- Kekeliruan pertama menyebabkan munculnya perdebatan tanpa akhir tentang apakah Marx pada periode penulisan Das Kapital masih seorang Hegelian atau tidak, tentang apakah dialektika Hegelian masih terdapat dalam logika Marx. Hasilnya adalah sejarah pemikiran yang sempit.

- Kekeliruan kedua menyebabkan munculnya stereotipe tentang Marx sebagai pemikir yang deterministik: memandang kebudayaan tak lebih daripada efek-samping (epifenomena) dari struktur ekonomis, memandang superstruktur ditentukan sepenuhnya oleh basis. Hasilnya adalah ontologi yang deterministik.

- Kekeliruan ketiga memunculkan anggapan bahwa Marx adalah seorang relativis: oleh karena segalanya merupakan konstruksi sosial, maka kebenaran objektif tidak ada—kebenaran hanyalah hasil konvensi ataupun manipulasi kekuasaan. Hasilnya adalah epistemologi yang relativis.

Basis ketiga kekeliruan di muka adalah sempitnya cara pandang yang kita pakai dalam membaca Marx dan abai pada fakta bahwa ia menulis tentang bidang-bidang keilmuan yang jauh lebih luas dari apa yang kita anggap tentang Marx. Ada tradisi belajar yang panjang di balik sosok Marx yang mesti kita mengerti terlebih dahulu.

Setelah menyadari luasnya tradisi pemikiran yang dikandung dalam sosok Marx, berikut ini kita akan mencoba memberikan alternatif pembacaan yang lebih terbuka terhadap kekayaan tradisi tersebut. Alternatif pembacaan ini akan kita ajukan sekaligus sebagai kritik atas ketiga kekeliruan di muka. Untuk itu, kita akan mengajukan tiga pokok alternatif berkaitan dengan pemikiran Marx yang berlawanan dengan ketiga kekeliruan di muka: pertama, mengenai sumber pemikiran Marx; kedua, pandangan Marx tentang kenyataan (ontologi); ketiga, pandangan Marx tentang kebenaran (epistemologi).

- Sumber-Sumber Pemikiran Marx

Menurut sebuah tradisi pembacaan yang memiliki sejarah panjang (sejak Plekhanov), terdapat tiga sumber pemikiran Marx: filsafat Jerman, ekonomi-politik Inggris dan sosialisme Prancis (Lenin 1960:67). Ketiga sumber ini mengemuka ke dalam tiga komponen utama pembentuk pemikiran Marx:

- Filsafat Jerman yang mempengaruhi Marx adalah idealisme Hegel. Melalui kritik materialis Feuerbach atas Hegel, Marx merumuskan konsepsinya tentang materialisme yang sekaligus berciri dialektis dalam sejarah.

- Ekonomi-politik Inggris yang membentuk pemikiran Marx adalah teori nilai-kerja. Melalui pemeriksaan atas teori nilai inilah, Marx merumuskan konsepsinya tentang nilai-lebih.

- Sosialisme Prancis menjadi konteks yang melandasi imajinasi Marx tentang politik pergerakan. Dengan mengkritik sisi utopisnya, Marx mengakui tema sentral yang terkandung di dalamnya, yakni perjuangan kelas.

Ketiga komponen itulah—materialisme historis, teori nilai-lebih dan perjuangan kelas—yang secara tradisional dianggap sebagai tulang punggung pemikiran Marx secara keseluruhan.

Tradisi pembacaan di muka tidak sepenuhnya keliru. Satu-satunya kekeliruan yang terkandung di dalamnya ialah bahwa pembacaan tersebut tidak lengkap. Sebab, sebagaimana sudah kita lihat, Marx memiliki tradisi pemikiran yang jauh lebih kaya. Berikut ini, kita akan mengupas sumber-sumber pemikiran Marx yang terlupakan oleh tafsir dominan atasnya. Sumber-sumber berikut mesti juga diperhitungkan bersamaan dengan ketiga sumber di muka.

- Aristoteles

Aristoteles adalah pemikir sentral yang pengaruhnya terasa pada berbagai bagian tulisan Marx. Fakta ini kerap dikubur di balik opini yang menyatakan bahwa Hegel adalah pemikir yang dominan dalam tulisan Marx. Opini semacam ini mengabaikan fakta sederhana bahwa dalam Das Kapital, Aristoteles disebut sebanyak dua kali lipat dibanding Hegel: empat halaman untuk Hegel dan delapan halaman untuk Aristoteles (bdk. Marx 1979:1127 & 1122). Opini itu juga abai pada fakta bahwa Marx berangkat dari studi pemikiran Yunani klasik dalam disertasinya dan Aristoteles merupakan pemikir Yunani yang paling dihormati Marx (Rubel & Manale 1975:145). Ada banyak pengaruh Aristoteles pada Marx, tetapi kita hanya akan menunjuk tiga hal di sini.

- Pertama, kecenderungan materialis dalam pemikiran Aristoteles. Berbeda dari Plato—atau setidaknya tafsiran umum tentangnya yang sudah berkembang sejak era Aristoteles sendiri—yang melihat bahwa esensi benda dapat dipisahkan dari keberadaan fisik benda terkait (esensi sebagai exemplar), Aristoteles memandang bahwa esensi benda niscaya inheren dalam bendanya dan tak mungkin ada apabila terseparasi dari keberadaan fisik benda itu (esensi sebagai yang ‘terinstantiasi’, instantiated).[1] Dalam arti ini, Aristoteles mengantisipasi materialisme yang berkembang sesudahnya sampai dengan era Marx.

- Kedua, pemikiran Aristoteles berperan dalam kritik Marx atas Hegel. Melawan Hegel yang menempatkan ide sebagai titik berangkat pengetahuan, Marx mengikuti Aristoteles dengan menaruh benda-benda riil sebagai titik berangkat (Meikle 1985:43). Pemikiran yang ilmiah tidak berangkat dari postulat, melainkan dari realitas yang berada di luar subjek. Dengan demikian, Aristoteles merupakan sosok kunci dalam pelampauan Marx atas Hegel.

- Ketiga, Marx mendasarkan teori nilainya dalam Das Kapital pada pandangan Aristoteles tentang keseukuran (commensurability; symmetria). Marx menyebut Aristoteles sebagai pemikir pertama yang membahas perkara nilai dalam sejarah ilmu ekonomi (Marx 1979:151). Dalam Etika Nikomakhea, Aristoteles menulis bahwa “tidak ada pertukaran jika tidak ada kesetaraan, tak ada kesetaraan jika tak ada keseukuran” (Etika Nikomakhea 1133b16-18). Oleh karena pertukaran komoditas mensyaratkan kesetaraan nilai komoditas dan kesetaraan itu mengandaikan adanya keseukuran antar komoditas yang berbeda, maka esensi dari realitas ekonomi terletak pada prinsip yang memungkinkan keseukuran itu. Dengan cara inilah Marx sampai pada kesimpulan bahwa kerjalah yang menjadi basis keseukuran antar komoditas—semua komoditas seukur satu sama lain karena semuanya adalah hasil pencurahan sejumlah kerja yang sama. Dengan demikian, Aristoteles termasuk tokoh kunci di balik pandangan ekonomi-politik Marx.

- Naturalisme

Pemikiran Marx juga tak dapat dilepaskan dari naturalisme, yakni pengertian tentang adanya kesebangunan—kendati bukan identitas—antara kajian tentang manusia dan kajian tentang alam. Pandangan ini dilandasi oleh visi yang melihat bahwa realitas manusia tertanam dalam realitas alam. Naturalisme dapat dilacak sumbernya dari para pemikir Yunani kuno (yang menyamakan alam, phusis, dengan esensi), para teolog abad Pertengahan (yang menyamakan alam dengan kodrat) dan para pembaharu sains modern (yang mencari hukum yang secara niscaya mengatur fenomena alamiah dan fenomena sosial). Marx adalah bagian dari tradisi ini. Ia menuliskan dalam ‘Manuskrip Paris’: “sejarah sendiri merupakan sebuah bagian nyata dari sejarah alam—dari alam yang berkembang menjadi manusia” (seperti dikutip dalam Callinicos 1983:98). Naturalisme yang berkembang dalam Marx bukanlah naturalisme reduksionis yang menyamakan diskursus tentang manusia dengan diskursus tentang alam, yang mereduksi penjelasan tentang manusia pada penjelasan tentang tatanan kodrati yang abadi. Naturalisme Marx mengemuka dalam pengakuan bahwa realitas alam menjadi struktur yang mengkondisikan realitas manusia sehingga penjelasan tentang manusia mesti menghitung juga konteks keberadaan materialnya yang dikondisikan oleh alam. Dengan kata lain, Marx berpikir dalam tradisi naturalis yang diwarisinya secara kritis dari para pembaharu sains modern, para teolog abad Pertengahan dan para pemikir Yunani kuno.

- ‘Materialisme Inggris’

Umumnya, konsepsi materialis yang dipandang melatari pemikiran Marx ialah ‘materialisme filosofis’ yang berkembang di tangan para intelektual Pencerahan dari Prancis (Diderot, Holbach, de la Mettrie) dan materialisme Feuerbach yang melihat manusia dan gagasannya tak lebih sebagai efek dari interaksi antar materi dalam tubuhnya. Ini bukanlah materialisme dalam pandangan Marx. Materialisme yang mengemuka dalam cara pandang Marx tentang manusia adalah suatu ‘materialisme ekonomis’. Materialisme jenis ini mengemuka dalam teori nilai ekonomis yang diwarisi Marx dari para ekonom Klasik Inggris seperti Adam Smith dan David Ricardo, yakni teori nilai-kerja (labour theory of value). Teori nilai-kerja menyatakan bahwa nilai komoditas ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan dalam memproduksi komoditas tersebut. Dengan demikian, prinsip penentu nilai komoditas ditempatkan pada aras produksi dan bukan sirkulasi atau perdagangan. Pendekatan produksionis dalam memandang nilai ekonomi ini bukanlah hal yang baru pada Marx. Adam Smith telah merumuskannya jauh sebelum Marx. Dalam pembacaan Meek (1973:52-53), materialisme historis—atau pengertian bahwa cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya mengkondisikan cara manusia berpikir dan berkebudayaan—sudah implisit dalam teori nilai-kerja sejak Adam Smith: cara manusia berproduksi mengkondisikan cara manusia menukarkan hasil-hasil produksinya dan pemahaman akan karakter masyarakat tertentu mensyaratkan pengertian tentang caranya mencukupi kebutuhan hidup (mode of subsistence).[2] Dengan kata lain, materialisme Marx berakar pada materialisme ekonomi-politik Klasik.

Ketiga sumber ini—Aristoteles, naturalisme dan materialisme Inggris—mesti diakui juga sebagai landasan pemikiran Marx selain ketiga sumber yang diakui secara tradisional (filsafat Jerman, ekonomi-politik Inggris dan sosialisme Prancis). Mengakui ketiga sumber non-tradisional di muka akan membukakan jalan bagi penafsiran atas pemikiran Marx yang lebih berimbang.

- Ontologi Marx

Pandangan Marx tentang hakikat realitas (atau ontologi Marx) umumnya disebut sebagai materialisme historis. Apa yang disebut materialisme historis umumnya dipahami secara ringkas sebagai tesis bahwa ‘basis menentukan superstruktur’: realitas material menentukan realitas mental, realitas ekonomis menentukan realitas sosial, politik, legal dan kebudayaan. Tafsiran tradisional ini umumnya memahami bahwa karena superstruktur ditentukan oleh basis, maka penjelasan tentang superstruktur dapat sepenuhnya direduksi pada penjelasan tentang basisnya. Ontologi yang termuat di belakang tafsiran tradisional ini adalah suatu varian dari materialisme, yakni materialisme reduksionis atau materialisme eliminatif. Berlandaskan pada tafsiran tradisional inilah orang umumnya menganggap Marx sebagai pemikir yang deterministik. Kita akan menunjukkan bahwa tafsiran tradisional itu keliru dan tak memiliki basis tekstual yang kokoh dalam tulisan-tulisan Marx.

3.1. Fondasi Aristotelian dari Materialisme Historis

Apa yang dilupakan oleh tafsiran tradisional di muka adalah argumen Aristotelian yang inheren dalam pendekatan Marx atas materialisme. Argumen Aristotelian ini mengemuka sebagai kritik atas dialektika Hegelian yang mereduksi Ada pada pikiran, mereduksi hidup pada kesadaran. Marx menulis:

“Kesadaran [das Bewusstsein] tidaklah lain ketimbang ada-yang-sadar [das bewusste Sein], dan ada-nya manusia adalah proses hidup aktualnya. […] Berlawanan dengan filsafat Jerman yang turun dari surga ke bumi, apa yang penting di sini adalah menanjak dari bumi ke surga. Artinya, tidak berangkat dari apa yang manusia katakan, imajinasikan, bayangkan, tidak juga dari manusia sebagamana yang dinarasikan, dipikirkan, diimajinasikan, dibayangkan, untuk sampai ke manusia yang membadan; melainkan berangkat dari manusia yang nyata, aktif dan berlandaskan proses hidup riil mereka untuk lalu menunjukkan perkembangan refleks ideologis dan gema dari proses hidup ini.” (Marx & Engels 1976:42)

Tidak ada kesadaran tanpa makhluk-yang-sadar. Inilah argumen kunci Marx dalam kritiknya atas idealisme kaum Hegelian Muda. Argumen serupa muncul juga dalam kritiknya atas filsafat negara Hegel:

Hegel membuat predikat, objek-objek, menjadi otonom, tetapi ia melakukannya dengan memisahkan predikat itu dari otonominya yang sesungguhnya, yakni subjeknya. Subjek yang sesungguhnya kemudian nampak sebagai hasil, padahal pendekatan yang tepat mesti berangkat dari subjek yang sesungguhnya dan kemudian mempertimbangkan objektifikasinya. [Dalam Hegel] substansi mistik lalu menjadi subjek yang nyata, sementara subjek aktual nampak sebagai sesuatu yang lain, yakni sebagai momen dari substansi mistik. […] Hegel tidak berangkat dari keberadaan aktual (hupokeimenon) tetapi dari predikat determinasi universal. (Marx 1992a:80)

Inti kritik Marx atas Hegel di muka adalah sebagai berikut: Hegel membuat predikat menjadi otonom dari subjeknya dan membuat subjek itu dependen pada predikatnya; dengan kata lain, Hegel berangkat dari sifat-sifat benda—bukan dari benda itu sendiri—dan kemudian malah membuat benda riil menjadi manifestasi dari sifat-sifatnya.

Kritik Marx atas Hegel di sini, sebagaimana dicatat oleh Lucio Colletti, sebangun dengan kritik Aristoteles atas konsep Idea Plato (Colletti 1995:19-20). Ambillah contoh sebuah proposisi sederhana: ‘Anton itu baik hati’—term ‘Anton’ adalah subjek proposisi dan term ‘baik hati’ merupakan predikatnya. Apa yang dilakukan Hegel adalah membuat ‘baik hati’ sebagai landasan keberadaan ‘Anton’. Dengan kata lain, apabila tidak ada ‘baik hati’, maka ‘Anton’ tidak ada. Dalam Hegel, predikat dianggap dapat ada terpisah dari subjeknya dan justru dijadikan fondasi dari subjeknya. Dalam Hegel, predikat dijadikan subjek dan subjek sesungguhnya malah dijadikan predikat. Kritik Marx atas Hegel bersifat Aristotelian persis karena Marx hendak menunjukkan, sebagaimana Aristoteles, bahwa subjek adalah fondasi dari predikat dan bahwa tak ada predikat yang terseparasikan dari subjeknya. Dalam contoh di muka, apa yang mau Marx nyatakan adalah bahwa oleh karena ‘Anton’ ada, maka ‘baik hati’ itu dimungkinkan. Dengan kata lain, agar ada sifat-sifat dari sesuatu, sesuatu itu mesti ada terlebih dahulu dan menjadi fondasi peneraan sifat-sifat tersebut. Dalam kosakata Aristotelian, posisi Marx dapat dirumuskan sebagai berikut: predikat mesti terinstantiasi (instantiated) dalam subjeknya.

Subjek dalam Aristoteles mengandung arti ganda: arti logis dan ontologis. Dalam arti pertama, subjek adalah sebagai agensi dalam proposisi: sebagai yang menerima atau mengandung penyifatan (predication) tertentu. Dalam arti kedua, subjek adalah substansi atau landasan kenyataan. Inilah sebabnya kata Yunani yang digunakan Aristoteles untuk menyebut subjek adalah hupokeimenon yang artinya: ‘hal-yang-melandasi’ (that which underlies). Agar ada sifat-sifat tertentu, landasan tempat sifat-sifat itu dikenakan mesti ada terlebih dahulu. Inilah ontologi substansialis yang terdapat dalam Aristoteles. Ontologi inilah pula yang implisit dalam kritik Marx atas Hegel.

Konsekuensi dari ontologi substansialis ini mengemuka dalam pandangan Marx tentang materialisme historis. Tak ada predikat tanpa subjek. Tak ada kesadaran tanpa manusia-yang-sadar. Oleh karena adanya kesadaran mengandaikan adanya manusia riil yang sadar, maka keberadaan manusia riil itu mengkondisikan kesadarannya. Apakah syarat kemungkinan dari keberadaan manusia riil itu? Pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai makhluk biologis yang terjadi lewat proses produksi dalam konteks pembagian kerja dalam masyarakat. Dengan demikian, syarat kemungkinan keberadaan manusia terletak dalam realitas ekonominya. Oleh karenanya, realitas ekonomi manusia merupakan syarat kemungkinan dari kesadaran manusia. Konsekuensi lebih lanjutnya, realitas ekonomi mengkondisikan realitas kesadaran. Demikianlah, dengan berangkat dari pengandaian substansialis Aristotelian bahwa setiap sifat mesti terinstantiasi pada landasan material tertentu, Marx sampai ke kesimpulan pentingnya, yakni tesis pokok materialisme historis.

3.2. Naturalisme Non-Reduksionis sebagai Kunci Dialektika Basis-Superstruktur

Melalui pemaparan tentang landasan Aristotelian dari pemikiran Marx di muka, kita dapat melihat bahwa tafsiran tradisional yang menyamakan materialisme historis dengan tesis ‘basis menentukan superstruktur’ keliru sebab apa yang dipersoalkan di sini adalah prakondisi dan bukan determinasi. Apa yang dipersoalkan Marx adalah persyaratan dan bukan penentuan. Karenanya, ‘basis menentukan superstruktur’ mesti diparafrasekan ulang sebagai ‘basis mengkondisikan superstruktur’. Sebagaimana Aristoteles mempersoalkan syarat kemungkinan bagi adanya sifat-sifat dengan menjangkarkannya pada substansi, Marx mempersoalkan syarat kemungkinan bagi adanya superstruktur dengan melandaskannya pada basis. Agar ada superstruktur sama sekali, basis mesti ada terlebih dahulu. Namun ini tak mengimplikasikan bahwa penjelasan tentang superstruktur dapat direduksi secara total ke penjelasan tentang basis. Dalam Marx, tetap diakui adanya hubungan saling-pengaruh atau relasi dialektis antara basis dan superstruktur.

Di sinilah letak misteri yang terus diperdebatkan hingga kini di kalangan penafsir Marx: bagaimana persisnya menjelaskan kemungkinan respon superstruktur atas basis? Inilah locus classicus dari perdebatan tanpa ujung dalam tradisi Marxis antara determinisme dan voluntarisme. [3] Tafsiran tradisional akan menolak kemungkinan ini dan karenanya terjatuh ke dalam determinisme, sementara tafsiran lain mengatakan bahwa superstruktur dapat mengeluarkan respon balik ke basis karena superstruktur otonom terhadap basisnya dan dengan ini terjatuh ke dalam voluntarisme. Para komentator Marx berupaya mengatasi dilema ini dengan mengupayakan alternatif ketiga dari kedua tafsiran yang sama-sama problematisnya itu. Salah satu alternatif yang hingga kini dominan adalah melalui konsep overdeterminasi yang diajukan oleh Louis Althusser (1997:87-128).

Dalam alternatif Althusser dan para muridnya, superstruktur dapat melancarkan umpan-balik atau overdeterminasi terhadap basis. Alasannya karena superstruktur memiliki otonomi relatif terhadap basisnya. Artinya, sekali terbentuk dari mekanisme basis, superstruktur bergerak menurut logika internalnya sendiri yang tak sepenuhnya dapat dijelaskan dari kondisi basisnya. Persoalannya, Althusser sendiri tidak memberikan rumusan akurat tentang bagaimana superstruktur bisa memiliki logika internalnya sendiri apabila ia tercipta dari mekanisme basis. Bagaimana otonomi relatif superstruktur dimungkinkan jika superstruktur terbentuk dari basis? Kalau basis membentuk superstruktur, bukankah ‘logika internal’ superstruktur sudah termuat dalam basisnya sehingga tidak ada otonomi bahkan dalam artinya yang relatif sekalipun? Kegagalan Althusser dalam memberikan penjelasan tentang hukum umum yang meregulasi mekanisme overdeterminasi inilah yang akhirnya menyebabkan para muridnya, antara lain Laclau dan Mouffe (2001), menolak untuk jatuh kembali ke determinisme dengan cara menjadikan basis sebagai efek dari mekanisme superstruktural (bahasa)—dan dengan itu terjatuh ke dalam varian lain dari voluntarisme.

Konsep overdeterminasi tidak berhasil menjadi alternatif yang masuk akal untuk menjelaskan hubungan basis-superstruktur karena konsep tersebut tidak diartikulasikan secara akurat. Overdeterminasi mirip seperti postulat. Ketidakakuratan pengertian ini terjadi karena perhatian yang diberikan terlalu sempit, yakni hanya tentang hubungan antara basis dan superstruktur. Berikut ini kita akan mengupayakan jawaban lain di luar determinisme, voluntarisme dan overdeterminasi terhadap pertanyaan soal hubungan antara basis dan superstruktur.

Kekeliruan umum dari penjelasan tentang relasi basis dan superstruktur yang ada sampai sejauh ini terletak pada asumsinya, yakni bahwa hubungan antara basis dan superstruktur dapat dijelaskan berdasarkan pengertian tentang basis dan superstruktur. Asumsi ini bermasalah karena terlalu sempit. Memang terkadang suatu hal dapat dijelaskan dengan memecahnya ke dalam komponen-komponan yang membentuknya. Akan tetapi, dalam kasus tertentu, atomisme metodologis yang implisit dalam penjelasan di muka tidak memadai. Dalam kasus tertentu, penjelasan tidak dicapai dengan memecah suatu hal ke dalam komponen-komponennya, melainkan dengan menempatkan semua itu dalam keseluruhan yang lebih besar. Inilah yang akan kita jalankan.

Telah kita lihat bahwa pandangan Marx salah satunya bersumber dari naturalisme. Ciri khas dari setiap pendekatan naturalis adalah pengakuan bahwa realitas manusia tersituasikan dalam realitas yang lebih besar, yakni realitas alam. Senafas dengan naturalisme yang merupakan salah satu akar tradisi pemikiran Marx, persoalan hubungan basis dan superstruktur—yang merupakan realitas manusia—mesti ditinjau dalam kaitannya dengan totalitas kenyataan yang mencakupnya, yakni totalitas relasi antara realitas manusia dan realitas alam. Dengan demikian, kita membicarakan sistem kenyataan yang diasumsikan oleh Marx. Sistem adalah suatu totalitas dimana terdapat kesalinghubungan di antara elemen-elemen yang menyusunnya. Sistem kenyataan ini dapat kita gambarkan melalui model kenyataan atau model ontologis. Meminjam distingsi yang dibuat Roy Bhaskar (1976), kita akan berbicara tentang ‘sistem terbuka’ (open system) dan ‘sistem tertutup’ (closed system). Sistem terbuka adalah totalitas kenyataan yang belum dikategorisasikan, sementara sistem tertutup adalah totalitas kenyataan sebagaimana diklasifikasi berdasarkan kriteria tertentu.

Keseluruhan kenyataan yang kita amati sehari-hari adalah sebuah sistem terbuka. Ambillah contoh sederhana: secangkir kopi. Dalam benda sehari-hari seperti secangkir kopi, kita berhadapan beragam entitas yang hadir secara bersamaan:

- entitas ekonomis (‘secangkir kopi’ sebagai komoditas)

- entitas kimiawi (elemen hidrogen dan oksigen penyusun air serta elemen-elemen penyusun kopi)

- entitas fisika (struktur atom yang membentuk realitas ‘secangkir kopi’)

- entitas biologis (biji kopi sebagai hasil dari tanaman kopi)

- entitas superstruktural (penggunaan kopi sebagai minuman mensyaratkan kerangka kultural tertentu)

- entitas-entitas lain

Ada kesalinghubungan kompleks antar berbagai wilayah kenyataan dalam benda sederhana seperti secangkir kopi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita akan menghadirkan model ontologis tentang sistem terbuka.

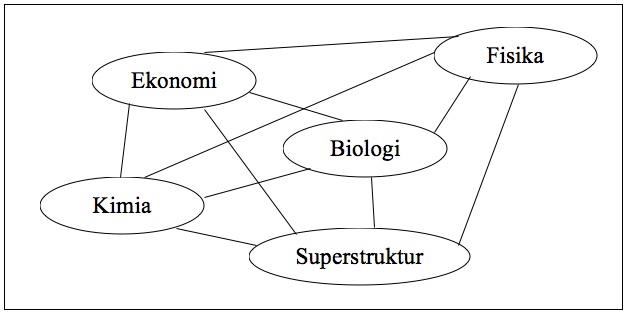

Model 1. Sistem Terbuka

Bisa kita saksikan dalam model di muka bahwa ada kesalinghubungan antar elemen dalam kenyataan sebagai sistem terbuka. Realitas ekonomi berhubungan dengan realitas fisika, kimia, biologi dan superstruktur, sebagaimana realitas superstruktur berhubungan dengan realitas ekonomi, fisika, kimia dan biologi, demikian juga dari sudut pandang realitas fisika, kimia, biologi dan seluruh realitas lain yang tak dimuat dalam skema di muka karena keterbatasan ruang. Apa yang belum nampak dalam Model 1 ialah bentuk hubungan spesifik antar elemen kenyataan tersebut. Apa yang kita saksikan adalah bahwa dalam kenyataan sehari-hari seperti secangkir kopi terdapat hubungan antara berbagai wilayah realitas. Model sistem terbuka ini adalah titik berangkat Marx.

Apa yang dilakukan Marx dalam analisisnya adalah ‘menutup’ sistem terbuka tersebut. Yang dimaksudkan dengan penutupan (closure) atas sistem terbuka adalah proses klasifikasi atas totalitas kenyataan berdasarkan kriteria tertentu. Apa yang mau dicapai lewat proses penutupan ini tak lain adalah penjelasan tentang bentuk hubungan spesifik antar wilayah kenyataan—sesuatu yang belum terjelaskan dalam sistem terbuka. Kriteria penutupan yang diambil Marx untuk mengklasifikasi adalah ‘syarat material’. Kriteria ‘syarat material’ dapat dirumuskan dalam pertanyaan: “Agar x ada, apakah yang keberadaannya diandaikan secara material?” Dengan demikian, kita memperoleh suatu gambaran yang terstratifikasi tentang kenyataan berdasarkan syarat material: agar ada kebudayaan, mesti ada manusia yang bekerja; agar ada manusia yang bekerja, mesti ada manusia yang hidup; agar ada manusia yang hidup, harus ada unsur-unsur kimiawi yang memungkinkan keberadaan manusia hidup; agar ada unsur-unsur kimiawi, mesti ada struktur sub-atomik tertentu yang melandasinya. Demikianlah, kita memperoleh model tentang sistem tertutup yang diandaikan oleh materialisme historis.

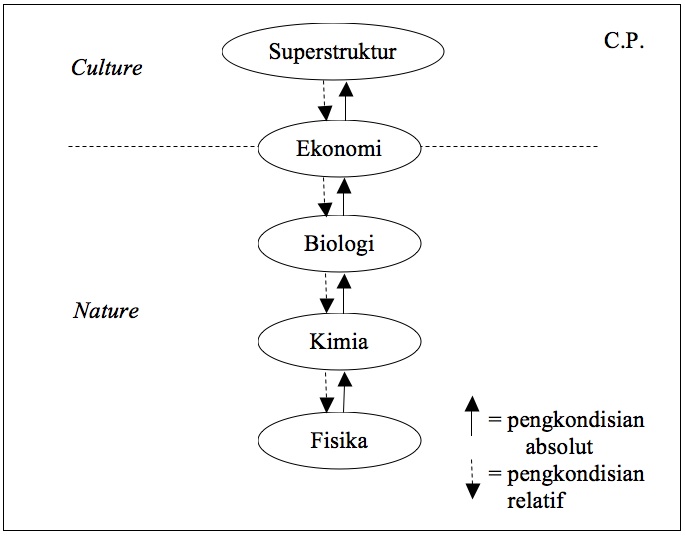

Model 2. Sistem Tertutup

Model 2. Sistem Tertutup

(berdasarkan kriteria penutupan ‘syarat material’)

Dalam model ini, ada pemilahan antara bentuk relasi yang spesifik, yakni relasi pengkondisian absolut dan relatif. Distingsi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pengkondisian absolut: x dikatakan mengkondisikan y secara absolut jika agar ada y, keberadaan x niscaya diandaikan

Pengkondisian relatif: x dikatakan mengkondisikan y secara relatif jika x menentukan y dalam batasan yang dimungkinkan oleh y

Sekarang kita akan lihat bagaimana distingsi ini bekerja dalam ilustrasi di muka. Realitas biologi merupakan prakondisi absolut dari adanya realitas ekonomi sebab, agar realitas ekonomi dimungkinkan samasekali, mesti ada konstitusi biologis tertentu yang memungkinkan keberadaan homo sapiens. Akan tetapi, realitas ekonomi juga mengkondisikan realitas biologi, kendati secara relatif, sebab keberlanjutan ekosistem juga dikondisikan oleh sistem ekonomi yang dikembangkan di atas ekosistem tersebut: misalnya, ekonomi ekstraktif yang eksesif dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Dengan demikian, realitas biologi merupakan syarat material absolut bagi adanya realitas ekonomi, sedangkan realitas ekonomi merupakan syarat material relatif bagi adanya realitas biologi. Begitu juga dengan relasi antara realitas superstruktur dan ekonomi: realitas ekonomi merupakan prakondisi material yang absolut bagi adanya realitas superstruktur, sementara realitas superstruktur adalah prakondisi material yang relatif bagi adanya realitas ekonomi—superstruktur dapat mengubah realitas ekonomi dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh realitas ekonomi tersebut.

Ada empat hal yang mesti diklarifikasi berkenaan dengan sistem tertutup yang disyaratkan oleh validitas materialisme historis ini:

- Penutupan sistem tidak sama dengan idealisasi atau reduksi

Apakah dengan sistem tertutupnya, Marx tengah mereduksi realitas yang beranekaragam ke dalam suatu idealisasi sempit tentang realitas? Samasekali tidak. Perlu diingat bahwa sistem tertutup tak lain adalah sistem terbuka itu sendiri; satu-satunya perbedaan kedua sistem itu terletak dalam kriteria klasifikasinya: tak ada kriteria klasifikasi dalam sistem terbuka dan karenanya tak ada penjelasan apapun yang dimungkinkan dalam sistem terbuka, sementara dalam sistem tertutup di muka terdapat kriteria klasifikasi dan karenanya dimungkinkan pula penjelasan tentang kenyataan.

- Penutupan sistem tidak hanya berciri epistemologis

Perlu juga dimengerti di sini bahwa distingsi antara sistem terbuka dan sistem tertutup tidak bisa direduksi menjadi distingsi Kantian antara benda-pada dirinya dan benda-sejauh teramati, antara noumena dan phenomena. Sistem tertutup bukanlah hasil fabrikasi epistemik kita sendiri, melainkan merupakan rekonstruksi atas suatu proses—yakni proses pengkondisian material—yang bekerja di alam kenyataan objektif, yang berlaku di sistem terbuka. Sistem tertutup tidak hanya ada dalam kerangka berpikir kita, melainkan bekerja dalam kenyataan.

- Klausa ceteris paribus sebagai ciri khas sistem tertutup

Sistem tertutup bukanlah hasil reduksi atas totalitas kenyataan dan tak juga sekadar skema berpikir dari sang pengamat, dalam hal ini Marx. Ini dimungkinkan karena penutupan atas sistem terbuka dijalankan melalui klasifikasi berdasarkan kriteria tertentu. Relevansi dari kriteria penutupan ini adalah bahwa sistem tertutup yang dihasilkan hanya bekerja secara sempurna dengan mengandaikan seluruh kriteria yang lain tidak digunakan. Inilah yang ditandai dengan kode ‘C.P.’ dalam Model 2, yakni klausa ceteris paribus (dengan mengasumsikan semua faktor lain konstan). Kalau sistem terbuka ditutup berdasarkan kriteria ‘syarat material’ maka hasilnya niscaya adalah Model 2, tetapi apabila ditutup dengan kriteria lain tentu hasilnya model yang lain.

- Penutupan sistem untuk menemukan tendensi objektif realitas

Kalau validitas sistem tertutup hanya berlaku ceteris paribus, untuk apa kita menutup sebuah sistem? Tujuan penutupan sistem adalah untuk menemukan salah satu tendensi yang inheren dalam sistem terbuka. Tendensi ini bukan hasil konstruksi pikiran kita sendiri, tetapi merupakan daya yang bekerja dalam realitas sejauh tidak terhalangi oleh daya yang lain (artinya, sejauh ceteris paribus). Inilah yang dimaksud dengan pernyataan kita tadi bahwa penutupan sistem tak hanya berciri epistemologis, melainkan juga ontologis. Relasi pengkondisian yang digambarkan dalam Model 2 merupakan tendensi yang berlaku sejauh dalam asumsi kriteria ‘syarat material’ dan akan tetap berlaku secara laten atau secara disposisional apabila ada tendensi berlawanan yang berlaku dalam asumsi kriteria yang lain. Sederhananya, kendati gaya gravitasi berlaku juga pada apel di pohon, tetapi ketidakaktualan gaya tersebut—atau fakta bahwa apel tidak serta-merta jatuh ke bumi—yang disebabkan oleh melekatnya apel secara biologis di tangkai pohon samasekali tidak mengimplikasikan bahwa gaya gravitasi tidak ada dalam fenomena apel di pohon. Kita mesti membedakan aktualitas dari keberadaan: ‘ada’ tidak sama dengan aktual; ‘ada’ bisa berarti tendensial atau disposisional atau laten.

Melalui keempat pokok klarifikasi di muka, kita dapat memahami duduk perkara relasi basis dan superstruktur dalam konsepsi Marx tentang materialisme historis. Marx tidak mereduksi superstruktur ke basis. Marx menutup sistem terbuka melalui kriteria ‘syarat material’ dan menemukan bahwa basis mengkondisikan superstruktur secara absolut dan superstruktur mengkondisikan basis secara relatif. Persis karena penutupan sistem ini hanya berlaku dalam batasan keberlakuan kriteria klasifikasi yang digunakan, maka Marx tidak dapat disebut reduksionis. Arti dari penutupan sistem ini adalah diakuinya kemungkinan bahwa apabila sistem itu ditutup berdasarkan kriteria klasifikasi yang lain, maka hasilnya akan lain. Akan tetapi, hasil yang lain ini tidak membuat tesis ‘basis mengkondisikan superstruktur’ terbatalkan—apa yang terjadi dalam kasus itu adalah bahwa tesis tersebut bersifat disposisional dan tidak teraktualisasi secara empirik, kendati bukan berarti tidak ada atau tidak berlaku. Momen non-aktual atau latennya pengkondisian superstruktur oleh basis akibat penutupan sistem berdasarkan kriteria klasifikasi yang lain inilah yang sejatinya setengah-mati hendak dirumuskan oleh para Althusserian sebagai overdeterminasi.

Demikianlah tafsiran kita, berbasis distingsi Bhaskarian antara sistem terbuka dan tertutup, atas relasi basis dan superstruktur yang terhindar dari determinisme, voluntarisme maupun overdeterminasi yang dirumuskan secara kabur. Kita lihat, karenanya, bahwa materialisme historis hanya dapat dijelaskan dengan menempatkannya ke dalam sistem yang lebih luas, yakni naturalisme non-reduksionis Marx yang memandang realitas manusia sebagai bagian dari realitas alam. Berkaitan dengan ontologi di balik pemikiran Marx tentang materialisme historis, kita dapat merekonstruksi pandangan Marx tentang ilmu pengetahuan.

- Epistemologi Marx

Prinsip epistemologi Marx dinyatakannya secara eksplisit dalam Das Kapital jilid III: “Seluruh ilmu pengetahuan akan mubazir apabila bentuk penampakan sesuatu secara langsung identik dengan esensinya” (Marx 1981:956). Kalau tidak ada esensi yang terletak di balik penampakan empirik, kalau totalitas kenyataan hanyalah totalitas penampakan empirik, maka sains tidak diperlukan. Dalam kondisi itu, setiap pengalaman kita dengan sendirinya telah merefleksikan keseluruhan dunia kenyataan. Fakta bahwa pengalaman subjektif tidak memadai—bahwa sendok yang bengkok di dalam gelas tidak sungguh-sungguh bengkok—dan fakta bahwa ilmu pengetahuan diperlukan menunjukkan bahwa esensi benda-benda tidak sama dengan aktualisasi empiriknya (atau dalam kosakata filsafat Kontinental kontemporer: Ada-nya benda-benda tidak identik dengan keterberiannya pada subjek). Kenyataan lebih luas dari apa yang terberikan pada subjek (sebagai pengalaman, kesadaran, diskursus, dst).

Mengakui bahwa kenyataan lebih luas dari aktualisasi empiriknya sama dengan mengakui adanya kenyataan objektif. Lebih lanjut lagi, pengakuan akan adanya realitas objektif merupakan tesis utama teori pengetahuan atau epistemologi yang realis. Dengan demikian, epistemologi yang terkandung dalam pemikiran Marx adalah realisme. Perlu diklarifikasi bahwa realisme bukanlah tesis bahwa pengetahuan kita niscaya mencerminkan realitas objektif. Yang dinyatakan oleh realisme adalah bahwa ada realitas objektif dan kita dapat mencapai pengetahuan tentang realitas tersebut. Dengan demikian, realisme dalam epistemologi samasekali tidak bertentangan dengan pengakuan akan adanya efek ideologis/diskursif/psikologis yang mengkonstruksi pemikiran kita tentang kenyataan.

Untuk memperjelas posisi realisme Marx, kita perlu mengeksplisitkan apa yang diakui dan ditolak oleh posisi tersebut secara sistematis. Apa yang ditolak oleh realisme adalah dua tesis berikut:

- Tesis reduksionis: realitas adalah hasil konstruksi (entah sebagai efek ideologis, psikologis, diskursif, tekstual, dsb) sehingga tidak ada realitas objektif

- Tesis obskurantis: pengetahuan tentang realitas niscaya merupakan hasil konstruksi sehingga tak ada pengetahuan objektif

Sebaliknya, apa yang diterima oleh realisme adalah dua tesis berikut:

- Tesis non-reduksionis: kendati sebagian realitas merupakan hasil konstruksi manusia, ada sebagian lain realitas yang bukan hasil konstruksi dan karenanya ada realitas objektif

- Tesis keterpikiran: kendati pengetahuan bisa dipengaruhi oleh konstruksi tertentu, tetapi pengetahuan dapat melampaui konstruksi tersebut dan mencapai pengertian tentang realitas objektif

Dari kedua tesis yang diafirmasi oleh posisi realis di muka, tesis pertama umumnya diterima secara non-kontroversial. Apa yang masih dianggap kontroversial adalah tesis kedua. Corak kontroversialnya kerapkali mengemuka sejauh orang pada umumnya menyalah-artikannya dengan tesis yang mirip tetapi sejatinya berbeda.

- Tesis keterpikiran paripurna: pengetahuan niscaya mencapai pengertian tentang realitas objektif.

Seorang realis tidak harus mengakui tesis keterpikiran paripurna ini untuk dapat dikatakan realis. Hanya realisme naif lah yang bergantung pada tesis terakhir ini. Itulah yang berkembang dalam opini sehari-hari bahwa, misalnya, apa yang dapat kita persepsi niscaya merupakan keseluruhan kenyataan itu sendiri. Marx tidak menerima realisme jenis ini sebab, seperti nampak dalam kutipan tadi, Marx memilah esensi benda dari penampakannya. Justru karena esensi tidak sama dengan penampakannya pada subjek, maka pengetahuan kita bisa salah. Marx, dengan demikian, menolak tesis keterpikiran paripurna. Sejauh tesis keterpikiran kita pisahkan dari tesis keterpikiran paripurna, maka tesis keterpikiran itu tak lagi kontroversial dan justru membuka kemungkinan bagi ilmu pengetahuan yang dapat keliru dan karenanya juga dapat tidak keliru alias benar—dengan kata lain, objektif.

Demikianlah dasar-dasar pemikiran Marx yang dibedah dari kerangka filsafat. Melalui penalaran ulang atas Marx ini, kita dapat terbebas dari ketiga kekeliruan di muka: kekeliruan sumber, kekeliruan deterministik dan kekeliruan konstruktivis. Menyanggah kekeliruan pertama, kita telah menunjukkan bahwa Marx dipengaruhi oleh tradisi pemikiran yang lebih beragam dan kaya, mulai dari filsafat Aristoteles, naturalisme sains modern dan materialisme Inggris. Menyanggah kekeliruan kedua, kita sudah menerangkan alasan mengapa pemikiran Marx tidak deterministik maupun reduksionis. Kita tunjukkan bahwa tesis ‘basis mengkondisikan superstrukur’ diperoleh melalui penutupan parsial atas totalitas sistem kenyataan dan hanya berciri tendensial (bukan determinasi prediktif) sebab penutupan itu tetap bergantung pada klausa ceteris paribus. Menyanggah kekeliruan ketiga, kita telah jelaskan bahwa Marx tidak menganggap bahwa kebenaran hanyalah persoalan konstruksi kelas dominan ataupun sarana pertarungan kekuasaan. Marx mengakui kemungkinan pengetahuan untuk mendapatkan pengertian tentang realitas objektif. Singkat kata, Marx tidak deterministik dan tidak relativis. Pemikiran Marx dapat diselamatkan dari retorika kosong para ‘Marxis’ dan ‘anti-Marxis’ yang sejatinya belum pernah membaca Marx, atau yang membaca Marx tanpa menalarnya.***

Tulisan ini sebelumnya adalah makalah yang didiskusikan dalam seri seminar bertajuk ‘Mengupas Marxisme’ yang diselenggarakan oleh Masjid Salman – ITB tahun 2012 dan dalam forum diskusi di LIPI tahun 2013

Kepustakaan:

Althusser, Louis. 1997. “Contradiction and Overdetermination” dalam Louis Althusser. For Marx diterjemahkan oleh Ben Brewster. London: Verso.

Aristoteles. 1995. Metaphysics diterjemahkan oleh W.D. Ross dalam The Complete Works of Aristotle Volume II diedit oleh Jonathan Barnes. New Jersey: Princeton University Press.

Bhaskar, Roy. 1976. A Realist Theory of Science. Leeds: Leeds Books Ltd.

Callinicos, Alex. 1983. Marxism and Philosophy. Oxford: Oxford University Press.

Colletti, Lucio. 1995. “Introduction” dalam Karl Marx. Early Writings diterjemahkan oleh Rodney Livingstone dan Gregor Benton. London: Penguin.

Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics (Second Edition). London: Verso.

Lenin, V.I. 1960. “The Three Sources and Three Component Parts of Marxism” dalam V.I. Lenin. Selected Works: Volume I. Moscow: Foreign Languages Publishing House.

Marx, Karl. 1979. Capital Volume I diterjemahkan oleh Ben Fowkes. London: Penguin.

—— . 1981. Capital Volume III diterjemahkan oleh David Fernbach. Middlesex: Penguin Books.

—— . 1995a. “Critique of Hegel’s Doctrine of the State” dalam Karl Marx. Early Writings diterjemahkan oleh Rodney Livingstone dan Gregor Benton. London: Penguin.

Marx, Karl dan Frederick Engels. 1976. The German Ideology. Moscow: Progress Publishers.

Meek, Ronald L. 1973. Studies in Labour Theory of Value. New York: Monthly Review Press.

Meikle, Scott. 1985. Essentialism in the Thought of Karl Marx. London: Duckworth.

Rubel, Maximilien dan Margaret Manale. 1975. Marx Without Myth: A Chronological Study of His Life and Work. Oxford: Basil Blackwell.

———-

[1] Aristoteles mengkritik konsepsi Plato tentang esensi sebagai Idea yang ‘terpisah’ dari bendanya melalui argumen yang dalam tradisi dikenal sebagai ‘argumen orang ketiga’. Melalui argumen inilah Aristoteles sampai ke posisi bahwa esensi telah selalu terinstantiasi dalam benda. “If the essence of good is to be different from the Idea of good, and the essence of animal from the Idea of animal, and the essence of being from the Idea of being, there will, firstly, be other substances and entities and Ideas besides those which are asserted, and, secondly, these other wil be prior substances of the essence is substance. […] Each thing then and its essence are one and the same in no merely accidental way, as is evident both from the preceding arguments and because to know each thing, at least, is to know its essence, so that even by the exhibition of instances it becomes clear that both must be one. […] Clearly, then, each primary and self-subsistent thing is one and the same as its essence.” (Metafisika 1031a30-1032a5)

[2] Mengomentari salah satu bagian kuliah Smith di Glasgow yang bertemakan “Cheapness and Plenty”, Meek menulis: “What Smith is virtually saying in this noteworthy passage is that the way in which a society gets its living determines in large part the nature both of its social institutions and of its ethical norms. Smith, in common with the other members of the so-called ‘Scottish Historical School’, frequently adopted the type of materialist approach to the study of society which is reflected in this passage. To understand the general configuration of society at any given time, the members of the School believed, one must look first to what they called ‘the mode of subsistence’; and, in particular, to understand the forms of law and government one must look first to ‘the state of property’. […] In order to understand these exchange relations, the labour theory in effect maintains, one must look first to the basic production relations which men enter into with one another in the process of gaining their subsistence. In its formulation in the eighteenth century by Smith, as well as in its development in the nineteenth century by Marx, the labour theory of value was intimately associated with a materialist conception of history.” (Meek 1973:52-53)

[3] Perdebatan di antara kalangan Marxis tentang determinisme dan voluntarisme—apabila ditinjau dari perspektif sejarah pemikiran—sejatinya merupakan kelanjutan dari perdebatan para teolog Abad Pertengahan antara necessity dan free will, juga dalam konflik antara Lutheranisme dan Katolik Roma dalam wujud pertentangan tentang jalan keselematan, yakni antara pradeterminasi dan kehendak bebas.