BELAKANGAN ini, sebagian dari kita berkata bahwa relawan tidak memiliki basis kelas yang jelas. Isinya adalah percampuran antara kelas pekerja, kelas menengah dan kelas pemodal. Karenanya, kata mereka, politik relawan merupakan politik ‘kolaborasi kelas’, dengan kata lain berlawanan dengan ‘perjuangan kelas’, dan karenanya politik jenis itu sesungguhnya anti-Marxis. Benarkah demikian? Penyimpulan itu hanya dapat dibenarkan apabila kita hanya memakai aspek formal analisis kelas Marxis dan mengabaikan aspek materialnya. Arsitektur konseptual dari ‘perjuangan kelas’ memang mengimplikasikan penolakan atas ‘kolaborasi kelas’. Namun analisis kelas yang spesifik dan partikular selalu harus dijangkarkan pada pandangan historis tentang formasi kelas dan kapitalisme yang ada sebab di situlah terletak aspek material dari analisis kelas. Artinya, hal pertama yang mesti kita lakukan untuk menjawab pertanyaan di muka ialah merumuskan distingsi antara ‘analisis kelas’ dan ‘labelisasi kelas’, antara kajian formal-material tentang kelas dan kajian formal tentang kelas.

Kemiskinan Labelisasi Kelas

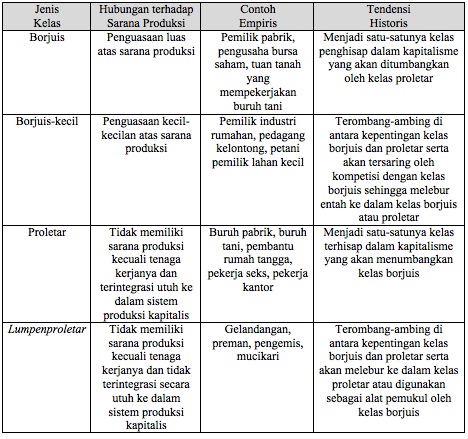

Aspek formal dari analisis kelas bertumpu pada klasifikasi sosial yang dibuat Marx berdasarkan akses terhadap sarana produksi. Ketika sistem klasifikasi ini diterapkan pada masyarakat kapitalis, hasilnya ialah taksonomi kelas konvensional seperti berikut:

Jika analisis kelas dihentikan pada aspek formal seperti di muka, maka hasilnya belum benar-benar analisis kelas, melainkan baru sebatas labelisasi kelas. Masalah muncul ketika klasifikasi ini diterapkan secara kaku ke realitas. Hasilnya memang seolah memberikan arahan jelas: bela kelas proletar, lawan kelas borjuis dan berhati-hatilah pada kelas borjuis-kecil dan lumpenproletar. Namun arahan yang sekilas nampak jelas ini sebenarnya justru sangat abstrak. Mengapa abstrak? Karena aspek material kenyataan—sejarahnya, konteksnya, kekhasan relasi sosialnya—dipaksakan agar cocok dengan teori. Padahal bukan seperti itu cara bekerja Marx ketika ia merumuskan teorinya. Marx justru berangkat dari kenyataan, merumuskan kategori-kategorinya dari kenyataan, alih-alih memaksakan kategori itu ke kenyataan. Kalau kita malas berpikir dan memilih untuk tutup mata dengan cara mencocok-cocokkan setiap posisi sosial dengan kategori formal yang dibuat Marx, jangan mengira bahwa dengan itu kita telah melakukan analisis kelas. Sebab Marx tidak menarik kesimpulan berdasarkan label semata, tetapi berdasarkan analisis atas muatan material dari label tersebut, yakni sejarah yang membentuk kenyataan.

Sayangnya, penyimpulan berbasis labelisasi kelas—alih-alih analisis kelas—masih sering kita temukan dalam cara berpikir gerakan sosial di negeri ini. Metode penyimpulan semacam inilah yang membuat gerakan cenderung menutup mata terhadap relasi sosial yang tengah menggelombang di kalangan massa. Antusiasme massa terhadap Jokowi dalam pilpres yang lalu, misalnya. Dalam kerangka labelisasi kelas, Jokowi tentu tidak pantas didukung seandainya tidak ada ancaman fasisme yang datang dari Prabowo. Pasalnya, menurut kerangka berpikir seperti itu, tak ada satu pun dari klasifikasi kelas Marx di muka yang dapat secara langsung dan konsisten dikenakan pada kubu Jokowi, baik dari elemen partai, tim sukses maupun relawan. Apa yang muncul ialah potret kolaborasi antara kelas borjuis, borjuis-kecil, proletar maupun lumpenproletar. Maka kesimpulannya, gerakan yang mendukung kepentingan kelas proletar tidak semestinya membuang tenaga untuk mendukung Jokowi seandainya Prabowo tidak nyapres.

Kerangka labelisasi kelas semacam ini ‘miskin kenyataan’ dalam dua pengertian. Dalam pengertian pertama, kerangka itu miskin kenyataan karena mengabaikan akar historis kenyataan yang membuat formasi kelas di Indonesia menjadi khas. Mengenai akar historis ini akan saya ulas pada bagian selanjutnya. Dalam pengertian kedua, kerangka itu miskin kenyataan karena tidak mampu menghasilkan efek yang signifikan pada kenyataan. Sebab apa? Sebab dengan kerangka labelisasi kelas, apa yang akan terjadi ialah pengucilan-diri. Alih-alih mengupayakan perubahan sosial berdasarkan kenyataan yang ada dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita malah sibuk mendefinisikan-diri: mencari-cari dan menegaskan perbedaan antara politik kelas proletar dan politik ‘kolaborasi kelas’ kubu Jokowi. Dalam kondisi di mana antusiasme massa sudah setinggi leher, bermain labelisasi kelas adalah seburuk-buruknya taktik politik Marxis. Sebab massa adalah kunci. Massa adalah alfa-omega-nya politik Marxis.

Basis Material Analisis Kelas di Indonesia: Simbiosis Kapitalisme dan Oligarki

Apa yang penting ditekankan di sini ialah bahwa sistem klasifikasi Marx itu tidak bermasalah secara formal, tetapi bisa jadi blunder bila diterapkan untuk menarik kesimpulan dari realitas aktual tanpa mengindahkan basis material kenyataan yang dihadapi. Sebabnya, kelas-kelas sosial terbentuk dari konjungtur kapitalisme yang spesifik dan karenanya niscaya berubah seturut pergeseran konjungtur tersebut. Dalam konteks formasi kelas di Indonesia, faktor yang tak dapat diabaikan adalah simbiosis mutualisme antara kapitalisme dan oligarki. Kapitalisme yang tumbuh di Indonesia bertopang pada jaringan oligarki yang siap melapangkan jalan dan menghapus rintangan politiko-legal bagi akumulasi kapital di Indonesia. Ini adalah pola yang menurut Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004) dapat dilacak sejak awal konsolidasi Orde Baru.

Berdirinya Orde Baru diiringi dengan sentralisasi kekuasaan di tangan para pejabat tinggi militer yang berada di wilayah pengaruh Suharto. Terbentuklah lapis-lapis patronase politik mulai dari tingkat pedesaan, kota, kabupaten, provinsi hingga tingkat nasional. Jaringan patronase politik ini beririsan dengan jaringan patronase bisnis sebab dalam kerangka kapitalisme-negara yang dianut Orde Baru pada masa awal pembentukannya, semua sendi perekonomian berada dalam koordinasi politik. Dengan itu, terbentuk simbiosis antara kapitalisme dan oligarki politik. Pada skala yang lebih kecil dan sebaran yang lebih acak, simbiosis semacam itu juga dapat kita temukan pada zaman Orde Lama, misalnya dalam kebijakan ekonomi ‘Ali-Baba’ pada era kabinet Ali Sastroamijoyo yang pertama (1953-1955). Simbiosis antara kapitalisme dan oligarki politik antara lain menghasilkan apa yang kini dikenal sebagai ‘pengusaha BUMN’, yakni pengusaha yang menggarap proyek-proyek dari pemerintah berdasarkan kongkalikong dengan pejabat dari lembaga terkait. Sosok tersebut kerap juga disebut sebagai ‘kapitalis rente’ atau pemodal yang memanfaat jaringan politik untuk menghasilkan akumulasi modal tanpa melibatkan aktivitas produksi yang lazimnya diperlukan untuk memupuk modal yang sama. Tumbangnya Orde Baru tidak berarti tumbangnya oligarki. Apa yang terjadi hanyalah desentralisasi oligarki ke kantong-kantong kekuasaan baru yang terbentuk pasca-Reformasi. Begitu juga dengan watak hubungan antara kapitalisme dan oligarki. Berbagai pilpres dan pilkada menjadi ajang pembuktian dari simbiosis mutualisme tersebut: kepentingan pengusaha dan kepentingan politisi saling meneguhkan. Kelancaran bisnis menjadi bentuk ekuivalen dari suksesi politik.

Ilustrasi oleh Andreas Iswinarto

Ilustrasi oleh Andreas Iswinarto

Dalam kondisi historis seperti itu, kapitalisme yang berkembang di Indonesia mensyaratkan oligarki politik. Tak ada Liem Soe Liong tanpa Suharto. Karenanya, dalam realitas Indonesia, tidak ada perlawanan atas kapitalisme tanpa perlawanan terhadap oligarki. Memutus rantai oligarki berarti menghapuskan prasyarat adanya kapitalisme di Indonesia. Perjuangan melawan oligarki ialah prasyarat dari perjuangan kelas di Indonesia. Inilah akar material dari analisis kelas di Indonesia.

Di sini mengemuka sebersit pertanyaan teoretis bagi kita: mengapa analisis Marx tentang kapitalisme dan formasi kelas dalam Das Kapital tidak banyak mempertimbangkan faktor oligarki? Apakah dengan begitu Marx keliru karena tidak sesuai dengan kenyataan empiris di lapangan? Sama sekali tidak. Apa yang menjadi fokus perhatian Marx ialah pembuktian teoretis akan kontradiksi kapitalisme. Ia berupaya menunjukkan bahwa kalaupun kapitalisme berkembang tanpa mengandalkan kongkalikong politik, kapitalisme itu tetap kontradiktif. Artinya, biarpun kapitalisme dibangun tanpa lewat cara-cara korup, biarpun kapitalisme terwujud secara murni dan konsekuen, hal itu tetaplah sebuah sistem ekonomi yang rentan diterpa krisis periodik dan karenanya secara inheren bermasalah. Dalam arti inilah pula kemudian mengerucut pertentangan hakiki antara dua kelas utama dalam masyarakat: kelas borjuis dan proletar. Proyek Das Kapital adalah sebuah proyek teoretis tentang pembuktian kontradiksi imanen kapitalisme. Das Kapital bukanlah proyek praktis yang memuat panduan menjalankan revolusi. Melalui Das Kapital kita mengetahui bagaimana kapitalisme dalam bentuk yang diidealkan para ekonom-politik borjuis ternyata mengandung kontradiksi.

Karenanya, begitu kita hendak mendaratkan analisis kapitalisme ke dalam realitas aktual, pendekatan kita perlu dikalibrasi. Kerangka acuannya bukan lagi kapitalisme ideal, melainkan kapitalisme aktual, dan di dalam kapitalisme aktual tersebut—khususnya di Indonesia—oligarki adalah faktor yang tak terhindarkan bagi perkembangan kapitalisme. Oleh karena itu pula, apabila kita memang berniat mendaratkan analisis Marxian pada level aktual-empiris, maka kita perlu membaca ulang struktur kelas yang ada; tidak hanya mengandalkan distingsi pamungkasantara kelas borjuis dan proletar, melainkan lebih sensitif pada beragam kelas sosial yang tersebar dalam poros oligarki versus anti-oligarki yang terbentuk dalam sejarah konsolidasi kapitalisme di Indonesia. Hanya dengan cara itulah labelisasi kelas dapat ditransformasi menjadi analisis kelas yang sesungguhnya.

Perjuangan Kelas = Holopis Kuntul Baris

Karena kapitalisme aktual di Indonesia bertopang pada oligarki politik, dan karenanya perlawanan atas kapitalisme mengandaikan perlawanan atas oligarki, maka perjuangan kelas di Indonesia pada dasarnya adalah menjalin partisipasi massa seluas-luasnya untuk membuat habis oligarki. Kita mesti ber-holopis kuntul baris, berbaris bersama dengan riang gembira, untuk menggasak oligarki sambil merancang masyarakat baru. Di sinilah terletak fungsi relawan pasca-elektoral. Pembelahan kelas di tubuh relawan pasti tak terhindarkan. Sebagian akan mengamankan kepentingan modalnya dengan bergabung ke dalam oligarki, sementara yang lain akan menolak tunduk pada oligarki, seperti yang sudah saya tuliskan dalam artikel yang lalu Taksonomi Politik Relawan Pasca-Kemenangan Jokowi. Namun situasi ini berbeda dengan situasi pasca-elektoral pada pilpres-pilpres sebelumnya. Kali ini ruang partisipasi massa tidak hanya terbuka pada saat aksi-aksi di jalanan, tetapi di dalam jantung negara itu sendiri. Sebabnya, Jokowi sendiri bermaksud mengintegrasikan relawan ke dalam pemerintahan. Artinya, pertarungan melawan oligarki kali ini betul-betul akan mengambil tempat di rumah oligarki itu sendiri. Sebab itulah holopis kuntul baris mesti digencarkan.

Holopis kuntul baris, artinya: menggalang partisipasi massa luas untuk mengawasi dan memberikan masukan pada pemerintahan baru. Inilah yang dilakukan, misalnya, lewat gerakan #sekolahlayak yang dipelopori oleh Hilmar Farid. Melalui gerakan ini, terwujud partisipasi rakyat dalam mengawal kebijakan pendidikan di Indonesia, dimulai dengan penyediaan laporan real-time ke pemerintah tentang infrastruktur pendidikan yang kurang layak. Setiap relawan #sekolahlayak akan mendokumentasikan kondisi aktual infrastruktur pendidikan di lingkungannya dan laporan lengkap dari seluruh relawan itu akan menjadi basis pertimbangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Apa yang mengemuka di sini ialah penggalangan kekuatan masyarakat sebagai basis pengetahuan tentang realitas sosial. Apabila gerakan semacam ini dapat dilangsungkan di seluruh sektor, maka hasilnya ialah potret kehidupan rakyat yang dihadirkan dan diorganisasikan oleh rakyat itu sendiri. Relawan pro-Jokowi akan bertransformasi menjadi relawan yang akan mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah Jokowi di tiap-tiap sektor kebijakan pada masing-masing lingkup kewilayahan. Dengan cara ini, oligarki dikunci dan ekspansi kapitalisme ditahan.

Lewat gelombang holopis kuntul baris inilah juga tuntutan Trisakti—berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan—dapat ditingkatkan menjadi tuntutan ke arah sosialisme Indonesia, yang memang merupakan semangat dasar Trisakti menurut Panca Azimat Revolusi. Dengan mengawal program-program Jokowi, relawan akan bertatap muka dengan kontradiksi kapitalisme di Indonesia dan karenanya akan teradikalkan oleh kenyataan itu. Tentu saja, ada jurang yang terbentang antara tuntutan penghapusan outsourcing dan tuntutan penghapusan kerja-upahan. Namun jurang itu bukannya tak mungkin dijembatani apabila partisipasi massa demikian luas. Sebab, sekali lagi, politik adalah soal massa. ***

5 Agustus 2014