KAPANKAH terakhir kali kaurasakan ini, dadamu kuyup dibekap haru manakala berdiri di tengah-tengah lautan manusia, menyanyikan Indonesia Raya, lalu bersama-sama mengangkat kedua jari membentuk victory?

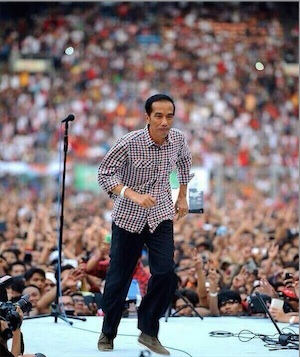

Puluhan ribu manusia ini datang dari berbagai golongan. Tua-muda. Miskin-kaya. Kau tak saling kenal. Tiba-tiba kau saling tersenyum, mengacungkan dua jari dan kalian merasa menjadi satu saudara! Ya, panggung Stadion Utama Gelora Bung Karno, stadion bertaraf internasional yang dibangun oleh Soekarno pada 1958, pada Sabtu 5 Juli 2014 adalah saksi bisu semangat yang bersatu padu. Semua menjadi bagian dari sebuah harapan.

Hari-hari belakangan ini memang sarat kegembiraan. Senang menyaksikan gelora semangat para relawan. Suka cita menyaksikan di sudut manapun bertemu, orang tak lagi ragu untuk mengekspresikan sikap politiknya. Di waduk Ria-Rio, Jakarta Utara, saya bertemu seorang bapak muda yang tengah menggendong anaknya, berucap tentang suka citanya bisa menghirup udara segar di tengah padat ibukota, setelah Jokowi memulai program pengerukan waduk. ‘Jokowi yang memulai perubahan, saya berharap perubahan itu dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Ia harus jadi presiden!’ ucapnya.

Di kampung deret Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, saya bertemu Ibu Mardiyah. Di lemari tuanya, ia menyimpan baik-baik sepenggal halaman koran lusuh. Ada gambarnya bersama Jokowi yang tengah bertandang ketika kampung deret mulai dibangun. ‘Sepanjang hidup, baru kali ini ada pejabat mengunjungi rumah saya. Mau mendengarkan keluh kesah saya. Dan saya tidak takut bersalaman dengannya.’

Para pekerja seni, yang selama ini hanya kita temui di layar televisi, bahu-membahu membuat puluhan karya: lagu, film, video klip dan dengan antusias mempromosikannya. Semua tanpa imbalan. Tiba-tiba mereka berada di jalanan bersama kita. Mengangkat dua jari, dengan peluh meleleh di pipi, namun tetap berdegup semangat.

Anak-anak muda, yang selama ini kau pandang sebelah mata, hanya lihai cengengesan dan nongkrong di kafe dan bioskop, beramai-ramai bikin aneka poster, meme, game, komik, mencetak kaos, melukis tembok dengan mural-mural yang menawan. Mereka, yang tak banyak terpapar kisah-kisah perlawanan terhadap Orde Baru yang otoriter, tiba-tiba tangkas berujar: ‘Kami tak mau kembali pada kebengisan zaman Orba! Kami menolak Prabowo Jenderal pelanggar HAM menjadi presiden!’

Kawan-kawan sekolah saya, yang lama sekali tak berkontak, tak pernah terlihat bicara politik, tiba-tiba mengabari dengan semangat, rela mengurus kartu pindah suara, untuk bisa menyumbang suara untuk Jokowi. Ia berkata: ‘Aku tak mungkin memilih presiden yang menculik teman-temanmu.’ Para aktivis yang bertahun-tahun memilih golput, berduyun-duyun turun gunung dan berteriak: ‘Kita harus perkuat barisan Jokowi. Jangan biarkan penculik jadi presiden!’

Wahai, kapan kah terakhir kali dadamu berdentum keras menyaksikan kemegahan demi kemegahan ini? Tiba-tiba gotong-royong, bahu membahu, kerja keras tanpa bayaran, menjadi spirit baru yang terus menjalar ke sekujur nusantara.

Akhirnya, 9 Juli bukan sekadar momentum pemilihan presiden. Ini adalah pertaruhan masa lalu dan masa depan, antara kekuatan fasisme dan demokrasi. Antara kekuatan modal dan suara rakyat. Antara kekuatan fundamentalisme dan kebhinekaan. Kita serentak menolak untuk kembali ke masa lalu. Ketika represi mencederai sekujur nusantara. Ketika segala kritik dibungkam dengan sepatu lars dan kokang senapan. Kita menolak menyerahkan negeri ini pada orang yang gila kuasa.

‘SAYA berdiri di sini karena saya bertemu Ibu Heli tukang cuci dari Manado, Sulawesi Utara, Pak Abdul, nelayan di Belawan, Sumatera Utara, dan saat saya ke Banyumas bertemu Ibu Satinah, buruh tani yang bekerja di sawah, dan saya juga bertemu Pak Asep guru di Jawa Barat,’ Kata Jokowi, saat debat capres, Minggu, 15 Juni 2014. Saya tercekat.

Selama ini, belum pernah ada pejabat menyebut nama-nama rakyatnya tanpa ragu. Sudah lama rakyat hanya dipandang sebagai deretan data statistik. Seperti halnya 13 korban penculikan yang hanya dikenang sebagai sebarisan gambar dan angka. Bukan dimaknai sebagai petaka sebuah negara yang mengekalkan impunitas kejahatan kemanusiaan.

Di panggung yang sama, ia pun berseru: ‘Saya Jokowi, lahir di sini, besar di sini, dididik di sini, dan saya seutuhnya adalah Indonesia. Saya tegaskan saya dan Pak JK siap memimpin Indonesia. Dan saya tegaskan, saya hanya tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat Indonesia!’

Indonesia! Konstitusi! Berapa lama kita tak mendengar kata ini? Telah lama negeri ini berjalan melenceng, seperti hendak dibangun dengan ayat-ayat suci dan bukan konstitusi. Pancasila seperti telah tercabik di rumahnya sendiri.

Tentu, Jokowi bukanlah malaikat. Ia manusia biasa seperti kita. Tapi ia, satu-satunya dari berjuta manusia, yang berdiri gagah sebagai penantang terakhir yang membuat jenderal penculik ketar-ketir. Jokowi mengajak kita menghadangnya, hingga pertempuran terakhir. Ia dihantam fitnah bertubi-tubi. Ia tak mati-mati. Rakyat diguyur uang untuk membeli suara. Dihujani slogan-slogan merdu macan asia, yang diucapkan sambil menyandang garuda berlumur darah di dadanya, sambil membodoh-bodohkan rakyatnya. Dan kita gagah menolaknya. Itu bukan garuda kita!

Saya mencintai negeri ini. Usia belasan, dada saya tergetar hebat membaca pidato Soekarno yang begitu mempesona. Dan saya terus dihajar gelisah: apa yang bikin para peletak negeri ini, bersedia berperang hingga hilang nyawa, rela masuk bui, rela kehilangan harta benda, rela korbankan seluruh hidupnya? Apa yang harus dicintai dari sebuah negeri yang kelak dinamai Indonesia ini?

Saya mencintai negeri ini. Separuh masa muda saya, saya habiskan untuk menyusun barisan perlawanan terhadap kediktatoran Orba. Dalam pikiran muda saya, itulah wujud sembah cinta kepada negeri. Berlawan terhadap penindasan. Berlawan karena cinta pada keadilan, pada demokrasi, pada pembebasan rakyat tertindas.

Saya mencintai negeri ini. Saya tidak hendak hanya menitipkan nasib saya dan anak saya kepada Jokowi. Saya enggan menjadi penonton. Saya akan menyambut ajakan Jokowi, menggulung lengan baju, bersama-sama membangun negeri ini. Hanya bersama Jokowi, saya percaya, bahwa saya bisa terus berlawan bila ia tak benar, tanpa takut esok pagi akan hilang diculik.

Saya mencintai negeri ini. Ada frasa megah Pramoedya Ananta Toer yang selalu membuat saya menggigil: ‘Kita telah melawan Nak, Nyo. Sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.’ Tapi untuk mencegah kekuatan bengis yang halalkan segala cara demi kuasa, lidah saya tak ingin melafalkannya. Kita harus melawannya. Dengan segenap daya. Mari kita buktikan, apakah gempuran fitnah dan kuasa uang berhasil tumbangkan wangi harapan jutaan rakyat?

Adakah yang lebih indah selain menghirup udara pagi dan menyaksikan tunas-tunas baru bermekaran? Kau, satu penebar benih itu. Benih harapan, bahwa negeri ini harus diselamatkan. Harus diperbaiki. Harus disusun kembali batu bata kemegahannya.

Jokowi mengajak kita menggulung lengan baju bersama. Ia mengajak rakyat merebut kedaulatannya. Kau, tidak terpanggil kah? ***