POPULARITAS Jamal, si tukang sate itu, cepat menguap. Selama beberapa hari sesudah ledakan bom Thamrin, nama Jamal melambung bagai bintang musik dangdut. ‘Keberaniannya’ untuk tetap mengipas sate dalam jarak hanya 100 meter (300 feet, kata sebuah cuitan di Twitter) telah membuatnya menjadi semacam pahlawan. Jamal adalah sebuah simbol untuk Jakartans, begitu Netizens alias warga internet menyebut dirinya sendiri, yang tidak pernah takut. Dengan cepat, Jakartans ini mengumumkan bahwa mereka ‘menang’ dan teroris ‘kalah.’

Namun, Netizens ini adalah sub-spesies dengan rentang perhatian (span of attention) terpendek di antara sesama manusia. Belum selang sehari, Jamal mendapat saingan seorang polisi ganteng. Perhatian Netizens langsung ke polisi ini. Mereka sibuk menganalisa sepatu dan tas mahal yang dipakainya. Di media sosial, kalau Jamal mendapat tagar #Kamitidaktakut maka polisi ini populer dengan tagar #Kaminaksir, terutama di kalangan perempuan. Belakangan diketahui bahwa polisi ganteng ini pernah bonyok digebukin oleh beberapa anggota Marinir di sebuah café di Jakarta.

Sungguh menarik untuk memperhatikan bagaimana Jamal dan sekawanan pedagang kaki lima yang berada dalam lokasi kejadian pada saat itu diangkat menjadi ikon kemenangan atas terorisme. Ada pedagang balon muncul di jalanan yang tak bermobil. Demikian juga seorang pedagang rujak melayani para serdadu yang berbelanja dari dalam kendaraan taktis (rantis) militer mereka. Juga orang-orang yang berkerumun menonton saat tembak menembak terjadi antara aparat keamanan dengan para teroris. Mereka seolah-olah mengabaikan semua bahaya serta kemungkinan diri merekalah yang akan menjadi korban.

Saya bertanya pada beberapa kawan yang berada di tempat kejadian. Siapakah mereka yang berkerumun di situ? Semuanya menjawab ‘pegawai kantor’ di sekitar situ. Secara spesifik, siapakah ‘pegawai kantor’ itu? Tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasikannya. Kebanyakan dari mereka adalah para OB (istilah untuk office boy), tukang pembersih (kadang disebut janitor), sopir (driver), dan yang sejenisnya. Mereka sesungguhnya para penunjang kesejahteraan para pegawai kantoran yang beneran. Tanpa mereka, pak atau bu pegawai kantoran tidak akan mendapat minum; tidak akan ada yang membelikan makan siang; tidak ada yang membersihkan kakus, atau tidak ada yang menyopiri mereka untuk keperluan ke luar kantor.

Mereka inilah yang selepas subuh sudah harus memainkan gas sepeda motornya, menyemut menyerbu pusat-pusat kota Jakarta. Mereka jugalah yang seringkali dituduh sebagai biang kesemrawutan lalu lintas Jakarta. Para bikers yang amat dibenci oleh kasta bermobil Jakarta karena sering melanggar lampu lalu lintas, berkendara di trotoar sehingga melanggar hak-hak pejalan kaki, dan yang lebih penting lagi, mereka ini tidak takut mati serta gampang naik darah ketika ditegur karena melanggar lalu lintas.

Tentu, selain bedinde-bedinde yang melayani tuan dan puan di kantor ini adalah juga kaum yang sama di jalan Thamrin saat itu. Mereka adalah tukang ojek, sopir taksi, tukang balon, tukang rujak (dan serdadu rendahan pembelinya) dan tentu, tidak lupa, Jamal si tukang sate yang terkenal itu. Pada hakekatnya mereka berada dalam satu kelas dengan para pekerja kantoran di atas. Mereka inilah para lumpenproletariat, kelas bawah yang hidup dari mencari remah-remah rejeki perkotaan.

Para lumpen ini jelas tidak terorganisir secara politis. Sekali pun bukan berarti mereka tidak tertarik pada politik. Seringkali merekalah yang diperalat oleh elit penguasa untuk menciptakan kerusuhan, sebagai sumber tenaga untuk melakukan intimidasi terhadap lawan politiknya, atau hanya semata dimobilisasi untuk mencari suara dalam pemilihan umum.

Pada sisi yang lain, mereka adalah massa-rakyat. Mereka ditakuti ketika sudah menjadi massa dan mengamuk. Namun dengan taktik tertentu mereka dengan mudah bisa dijinakkan. Cara yang paling gampang untuk menjinakkannya adalah dengan memberikan mereka makanan dan hiburan (bread and circus). Cara kedua adalah dengan mengawasi mereka seketat-ketatnya. Biasanya kedua strategi ini dilakukan secara berbarengan. Pemerintahan militer Orde Baru sangat berhasil mengombinasikan keduanya. Subsidi untuk bahan kebutuhan pokok diberikan secara besar-besaran. Pada saat yang sama pemerintahan ini melakukan kontrol yang sangat sistematis. Rezim ini jatuh ketika ia tidak lagi mampu memberikan makanan. Perut lapar para lumpen menjadi dorongan untuk memobilisasi diri. Namun ketika tujuan tercapai, mereka kembali seperti asalnya: apolitis dan tercerai-berai.

***

Saat-saat ketika teror itu terjadi, saya larut ke dalam media sosial. Perkembangan di dalam media sosial sangat membuai saya. Hanya dalam hitungan jam setelah Jamal si tukang sate menjadi pahlawan, media sosial beralih ke polisi yang dianggap terlalu ganteng. Orang mulai mendiskusikan apa yang dikenakan polisi ganteng itu: sepatunya yang luar biasa mahal, tas selempangnya, celananya, bajunya, dan lain sebagainya.

Semua ini menuju pada satu karakter, yakni karakter kelas menengah Indonesia. Sebagaimana kelas menengah pada umumnya, ia mengarah bukan pada apa yang dihasilkan (produksi) namun lebih pada apa yang dikonsumsi. Kelas ini adalah kelas yang didefinisikan oleh konsumsinya. Pada apa yang dikenakan dibadannya, pada peralatan apa yang dipakainya, apa yang dimakannya, bagaimana tempat tinggalnya, kemana dia plesir atau pesiar, dan lain sebagainya.

Dalam hidup sehari-hari, kelas ini sangat terobsesi dengan keamanan dan ketertiban. Jelas bahwa mereka sesungguhnya sudah dalam posisi yang aman dalam hal kebutuhan pokok. Mereka tidak memiliki persoalan dengan ‘apakah ada yang bisa dimakan hari ini’. Persoalan mereka adalah ‘apa yang hendak dimakan hari ini’. Dengan demikian persoalan mereka bukan kebutuhan akan makan tetapi makanan apa yang sesuai selera mereka saat ini.

Kelas ini juga sangat sadar akan hak. Pada dasarnya mereka adalah invidualistis. Sebagian dari mereka memadukannya dengan hak-hak asasi karena hanya dengan hak itulah mereka bisa memajukan kepentingan pribadi (self-interest) mereka.

Untuk saya, persoalan antara lumpenproletariat dengan kelas menengah Jakarta ini menjadi aneh dan menarik untuk dicermati. Sesungguhnya kedua kelas sosial ini tidak pernah bertemu satu sama lain. Kalau pun ada perjumpaan maka itu biasanya dalam bentuk pertempuran kehidupan sehari-hari.

Bayangkanlah kenyataan ini. Kelas menengah ini marah-marah di media sosial dan mengunggah foto pengendara sepeda motor yang memakai trotoar untuk menerabas kemacetan kota Jakarta. “Mereka merampas hak pejalan kaki,” demikian kata si kelas menengah. ‘Trotoar itu untuk pejalan kaki bukan untuk sepeda motor. Dasar tidak tau aturan!”

Namun tidak pernah sedikitpun ada protes di media sosial bahwa biang kemacetan adalah karena para kelas menengah ini berlomba-lomba untuk memiliki mobil. Satu keluarga tidak cukup memiliki satu tetapi dua bahkan tiga atau empat. Bahkan ketika mereka tidak memiliki cukup garasi di rumah-rumah mereka sehingga mereka harus parkir di pinggir jalan. Siapa yang sesungguhnya merampas hak siapa?

Demikianlah keamanan, ketertiban, dan hak itu seringkali sebenarnya menjadi semacam hipokrisi bagi kelas menengah. Karena mereka tidak mau berkorban untuk mewujudkannya maka mereka menuntut segmen sosial yang lebih lemah untuk berkorban.

***

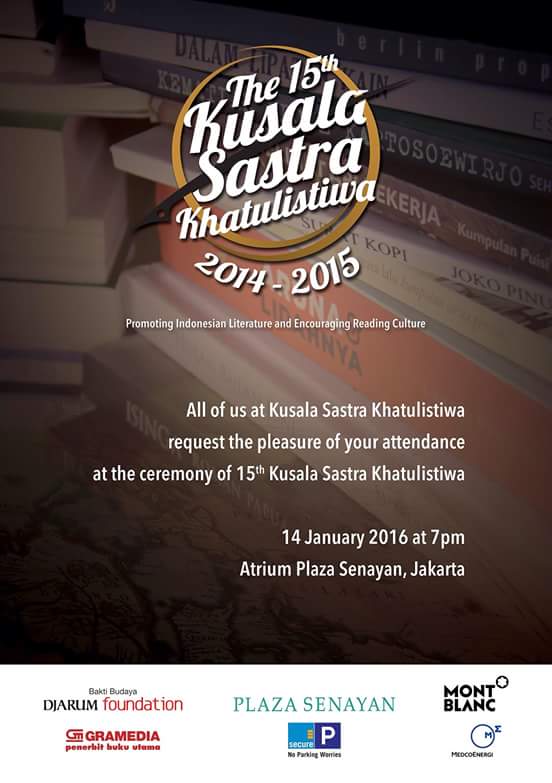

Beberapa hari sebelum teror di Jalan Thamrin ini terjadi, saya juga terkesima akan sebuah undangan yang disebarkan lewat media sosial. Undangan itu mengajak hadir pada acara yang bertajuk “The 15th Kusala Sastra Khatulistiwa 2014-1015.” Ini adalah sebuah acara pemberian penghargaan sastra. Supaya lebih gagah, acara ini diberi judul kata Sansekerta ‘Kusala’ yang berarti penghargaan. Seingat saya, dulu penghargaan yang sama sempat diberi nama “Khatulistiwa Literary Award.”

Ada hal yang aneh dalam undangan ini. Namun keanehan itu dianggap amat lazim di kalangan kelas menengah Indonesia. Undangan ini sepenuhnya dalam bahasa bukan Indonesia. Tampaknya pihak pemberi penghargaan ini merasa perlu untuk menjelaskan tujuan dari anugerah sastra ini. Dan inipun ditulisnya dalam bahasa bukan Indonesia, yaitu “Promoting Indonesian Literature and Encouraging Reading Culture.” Seruan pengundangan itu sendiri juga sepenuhnya ditulis dalam bahasa bukan Indonesia. “All of us at Kusala Kathulistiwa request the pleasure of your attendance at the ceremony of 15th Kusala Sastra Khatulistiwa.”

Banyak orang yang saya sodori undangan ini tidak melihat apa yang aneh dalam undangan ini. Hingga terpaksa saya tunjukkan, mengapa undangan untuk memberikan penghargaan terhadap karya sastra Indonesia justru ditulis dalam bahasa Inggris? Yang diberi penghargaan, artinya yang dihargai atau diberi penghormatan, adalah karya-karya yang ditulis dalam bahasa Indonesia!

Saya sama sekali tidak hendak menuduh bahwa para pemberi penghargaan ini tidak nasionalis. Tidak ada bukti yang kuat yang menunjukkan kurangnya nasionalisme mereka. Saya bisa menduga bahwa orang-orang yang sama akan sangat setuju dengan slogan ‘NKRI Harga Mati.’ Mereka pun barangkali sangat jengkel dan marah akan Freeport yang dianggap menjarah kekayaan alam Indonesia. Orang-orang yang sama barangkali juga menangis dan bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk ‘NKRI dari Sabang sampai Merauke.’

Lalu, apa yang membuat panitia ini berlagak seperti itu? Dan apa pula yang membikin para pengarang-pengarang atau sastrawan Indonesia tidak melakukan protes sedikit pun (dan beberapa malah saya lihat sangat bangga!) akan kelaziman baru ini? Apakah memang bahasa Indonesia telah berkurang derajatnya? Ataukah ini hanyalah semacam kesombongan (snob) dari pihak panitia dan juga para penulis Indonesia kontemporer?

***

Perilaku semacam ini, menurut saya, tidak ada hubungannya dengan rasa nasionalisme. Walaupun memang aneh bahwa bahasa Indonesia tidak dirasakan berwibawa. Padahal bahasa ini adalah sebuah anugerah tidak terkira untuk Indonesia sebagai sebuah bangsa. Bahasa ini merekatkan kita sebagai bangsa dan juga (semestinya) yang membentuk jiwa bangsa kita.

Juga saya rasa tidak begitu kuat menunjukkan unsur sok atau kesombongan (snobbism). Hampir semua orang – yang adalah anggota kelas menengah! – yang saya tunjukkan gambar undangan ini tidak mampu mendeteksi keanehannya. Ini diterima sebagai sebuah kelaziman. Memang demikianlah adanya. Sebagai kelas menengah, bahasa kita adalah bahasa Inggris. Entah itu bahasa Inggris yang benar atau salah secara gramatikal, itu tidak terlalu menjadi soal. Toh, bahasa Inggris itu kita pakai untuk berbicara antara sesama kita. Sementara kita berpikir, mimpi, atau memerintah pembantu kita masih dalam bahasa Indonesia!

Lalu apa yang membikin kelas menengah Indonesia ini berlagak keingris-inggrisan (atau istilah seorang teman: keminggris) seperti itu?

Dugaan saya adalah bahwa kelas menengah ini mengembangkan gaya berkomunikasinya sendiri. Fungsi dari menjadi keminggris dalam berbahasa ini adalah untuk memisahkan diri, menyekat (insulated), dan membedakan dari segmen sosial yang dianggap mengganggu, yakni para lumpenproletariat. Kelas menengah ini jelas tidak bisa hidup tanpa para lumpen. Merekalah yang menjadi pembantu, sopir, tukang kebun, tukang sayur, pedagang keliling, tukang pijit, tukang tambal ban, dan lain sebagainya, yang melayani kelas menengah ini. Sesungguhnya mereka sangat tergantung dari para lumpen ini. Lihatlah pada saat Lebaran ketika para lumpen ini mengambil cuti panjangnya. Betapa susahnya hidup tanpa dikelilingi lumpen ini. Namun pada saat yang bersamaan, para kelas menengah ini tidak mau disamakan dengan para lumpen ini. Itulah sebabnya mereka membikin tanda pembeda. Dan perbedaan itu dilayani dengan sangat baik oleh bahasa Inggris.

Terakhir, sebagai kelas menengah, kita hidup dalam kontradiksi-kontradiksi ini. Kita juga hidup dalam versi masyarakat yang menyeleweng (corrupted). Ketika kita mengutuk pengambilalihan trotoar oleh para bikers lumpen, saat itu juga kita menutup mata akan jumlah mobil yang kita miliki. Tapi kita pun takut dengan para lumpen ini terutama ketika mereka mengamuk. Masih ingat 1998? ***

Penulis adalah peneliti independen