- Pendahuluan

Politik identitas dewasa ini kian menjadi tantangan teori-teori kebudayaan. Dengan mengendurnya pertarungan ideologis antara liberalisme dan sosialisme dengan keruntuhan Uni Soviet, kini panorama kebudayaan dunia ditandai dengan mengerasnya perseteruan antar kelompok yang identitasnya dikonstitusikan oleh ciri-ciri primordial seperti etnis, agama, dan keyakinan kultural. Situasi ini menghadirkan tantangan tersendiri terhadap teori kebudayaan Marxis. Apabila lazimnya pendekatan Marxis berpatokan pada analisis kelas sosial dalam masyarakat, agaknya dalam kasus politik identitas analisis semacam itu tak sepenuhnya berhasil menjelaskan duduk perkaranya. Pasalnya, politik identitas kerap tampil dalam asosiasi-asosiasi yang lintas-kelas, dan karenanya tampak tak terstruktur oleh logika kelas sosial. Hal ini menghadirkan permasalahan bagi pendekatan Marxis yang secara tradisional bertopang pada analisis kelas.

Namun teori kebudayaan Marxis tidak hanya dibangun di atas analisis kelas yang sifatnya ekonomis. Dalam hal kebudayaan, Marx juga memberikan analisis menarik tentang ideologi dan pemberhalaan (fetisisme) yang pada akhirnya mencerminkan hubungan sosial tertentu dalam masyarakat. Dalam masyarakat kapitalis, komoditas tampil sebagai kumpulan barang yang dihasilkan oleh investasi modal dan pada gilirannya menghasilkan akumulasi modal. Komoditas, karenanya, tampil sebagai berhala; asal-usul sosialnya seolah lenyap. Ideologi komoditas semacam ini dibongkar oleh Marx dengan menunjukkan bahwa hubungan komoditas sejatinya menyamarkan hubungan sosial antar kelompok sosial dalam masyarakat sejauh komoditas merupakan objek yang dihasilkan lewat kerja manusia. Apa yang sejatinya merupakan hubungan antar manusia tampil seolah sebagai hubungan antar benda mati.[1] Inilah efek ideologi sebagai kesadaran palsu, yakni sebagai potret terbalik tentang kenyataan. Dengan analisis semacam ini, Marx membukakan jalan bagi teori ideologi dan kritik ideologi yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial-budaya di kemudian hari.

Pendekatan kultural semacam itu jugalah yang belakangan banyak berkembang dalam filsafat Marxis kontemporer. Slavoj Žižek adalah Marxis asal Slovenia yang banyak mengembangkan pendekatan seperti itu. Ia menggunakan percampuran antara pendekatan Marxis tentang ideologi dan pendekatan psikoanalisis Jacques Lacan yang berpusat pada perkara bahasa. Hasilnya adalah suatu pendekatan tentang konstruksi ideologis tentang subjek melalui bahasa. Pandangan inilah yang akan penulis kupas dalam artikel ini. Paparan dalam artikel ini akan disusun ke dalam tiga bagian. Pertama, penulis akan menguraikan teori Lacan tentang formasi kesadaran-diri melalui bahasa, khususnya teori tentang hubungan antara tiga aras kesadaran: imajiner, simbolik, dan Riil. Kedua, penulis akan mengupas pembacaan Žižek tentang Lacan yang merekonstruksinya dalam aras teori kebudayaan dan konstruksi identitas melalui bahasa. Ketiga, penulis akan menunjukkan beberapa kekurangan dari pendekatan Žižek dalam menjawab problem identitas.

- Teori Lacanian tentang Fase Imajiner, Simbolik, dan Riil dalam Formasi Kesadaran-Diri

Lacan merumuskan teorinya tentang fase imajiner, simbolik, dan Riil secara berurutan dalam tiga tahap pemikirannya. Pada mulanya adalah penemuan fase imajiner pada 1936. Selanjutnya adalah perumusan fase simbolik pada 1953. Terakhir ialah sketsa tentang fase Riil pada 1954. Kita akan mendekati teori Lacanian itu secara selaras dengan alur penemuannya.

2.1. Fase Cermin dan Formasi Tahap Kesadaran Imajiner

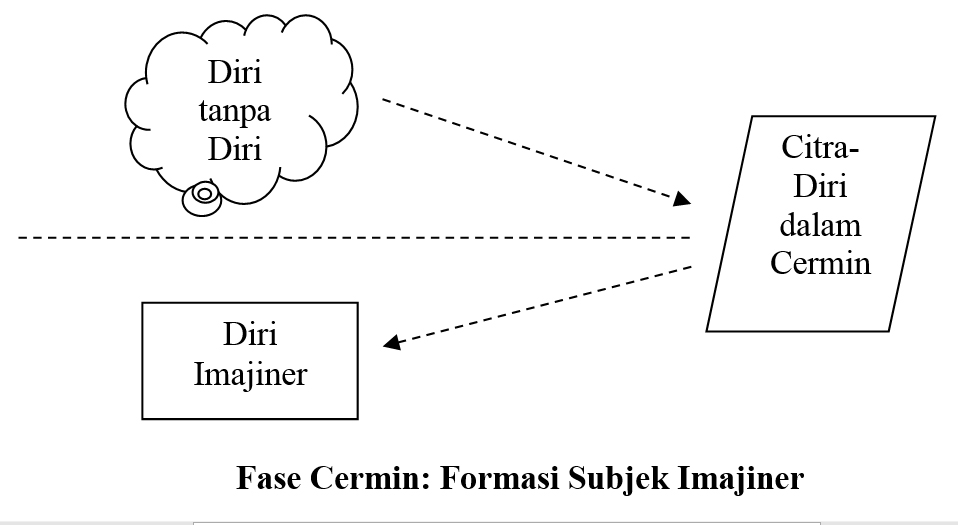

Kontribusi pertama Lacan terhadap kajian psikoanalisis telah dimulai dengan presentasinya dalam kongres ke-XVI Asosiasi Psikoanalisa Internasional tahun 1936 di Marienbad. Judul presentasi itu adalah “Stadium Cermin” (“Le stade du miroir”). Stadium inilah yang nantinya dimengerti Lacan sebagai yang-Imajiner—suatu ranah sebelum ego mengerti bahasa. Tujuan utama Lacan pada fase ini adalah untuk mengklarifikasi pengertian psikoanalisis tentang narsisisme.[2] Artinya, ranah problematik dari teori tentang “stadium cermin” ini adalah problem identifikasi diri. Fase cermin, bagi Lacan, terjadi sejak bayi mencapai usia enam bulan. Pada tahap ini, sang bayi belum dapat mengkoordinasikan seluruh anggota tubuhnya ke dalam fungsi terpadu. Ia belum mampu mendiferensiasikan dirinya dan dunia di sekitarnya—dengan kata lain, ia belum mengerti dirinya. Pengertian tentang diri ini didapat melalui citra (imago) tentang dirinya di hadapan “cermin” —tentu saja, cermin ini dapat dimengerti tak hanya secara harfiah melainkan juga secara metaforis, misalnya dalam bayangan di permukaan air atau refleksi-diri sang bayi di mata ibu. Dengan kata lain, diri diperoleh melalui persepsi tentang citra visual (l’image speculaire) tentang dirinya.

Apa yang dilihat oleh sang bayi di cermin adalah Gestalt atau sebuah totalitas diri yang eksterior.[3] Itulah sumber identifikasi-diri atau basis formasi ego sang bayi. Sementara sang bayi menemukan dirinya dalam tubuh yang terfragmentasi secara fungsional, ia pada saat yang sama menemukan “diri-Ideal”-nya dalam cermin. Melalui citra cermin itulah diri terbentuk, namun diri yang terbentuk itu terbelah antara diri dan citra-diri—persis karena diri itu dibentuk melalui citra-diri. Sang bayi menemukan dirinya di dalam citra-dirinya di cermin. Artinya juga, “la premiere connaissance de soi est méconnaissance”: pengertian pertama tentang diri adalah salah-pengertian. Bagi Lacan, di sinilah terjadi keterasingan pertama manusia, yaitu ketika identitas-diri dikonstitusikan oleh sesuatu yang eksternal atau asing terhadap diri itu sendiri—citra-diri.[4] Itulah sebabnya, Lacan menulis: “Keterasingan bersifat konstitutif terhadap tatanan imajiner. Keterasingan adalah yang-imajiner itu sendiri.”[5] Singkatnya, yang-imajiner adalah ranah di mana ego terbelah antara dirinya dengan citra tentang dirinya sebelum ia terintegrasikan sepenuhnya dalam struktur bahasa.

2.2. Ketaksadaran, Bahasa, dan Formasi Tahap Kesadaran Simbolik

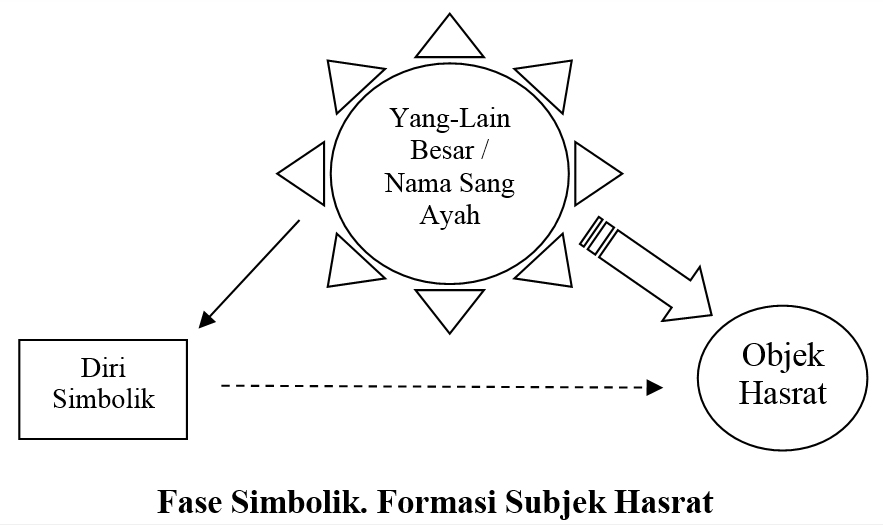

Kontribusi kedua Lacan mengemuka dalam apa yang dikenal sebagai “Wacana Roma”, yakni ceramah panjang yang ia berikan dalam kongres Institut Psikologi di Universitas Roma pada 1953.[6] Pada waktu itulah ia memperkenalkan suatu konsep psikoanalisis tentang tatanan simbolik (symbolique). Konsep ini diambil-alih Lacan dari aplikasi Lévi-Strauss atas strukturalisme linguistik Ferdinand de Saussure ke dalam ilmu kemanusiaan secara umum. Melalui konsep ranah simbolik ini, Lacan hendak memetakan wilayah ketaksadaran manusia. Yang dimaksud Lacan dengan ranah simbolik adalah struktur penandaan atau bahasa.

Ide tentang kesebangunan antara ketaksadaran dan bahasa ini terkenal dalam ungkapan Lacan bahwa “ketaksadaran terstruktur seperti bahasa.”[7] Mengapa demikian? Alasannya pertama-tama adalah karena ketaksadaran merupakan wilayah hasrat manusia dan, kedua, karena hasrat selalu merupakan hasrat orang lain yang diinternalisasikan ke dalam kita melalui tuturan, nasihat, sindiran, ekspektasi—singkatnya, melalui bahasa. Itulah sebabnya Lacan mengatakan bahwa hasrat “mesti dirumuskan sebagai hasrat yang-Lain [désir de l’Autre] sebab ia pada mulanya merupakan hasrat dari apa yang dihasrati yang-Lain [désir de son désir].”[8] Ambil contoh: dalam modus produksi kapitalis seperti sekarang ini, kita menghasrati laptop terbaru karena penanda tentang ketrendian yang ditawarkan oleh iklan bersinergi dengan pemujaan atas ketrendian yang terdapat dalam lingkungan pergaulan sosial kita—artinya, hasrat kita akan laptop adalah, pada dasarnya, hasrat orang lain tentang sesuatu yang ditandai oleh laptop itu, yakni ketrendian. Dengan ini kita dapat menarik persamaan antara ranah simbolik, wilayah ketaksadaran, dan jaringan hasrat.

Melalui contoh di muka kita juga dapat melihat secara implisit bahwa struktur hasrat adalah struktur hukum, atau lebih tepatnya, hukum dari yang-Lain yang menuntut kita untuk mengkoordinasikan hasrat kita sesuai dengan perintahnya. Keidentikan antara struktur hukum dan struktur hasrat inilah yang dirumuskan oleh Lacan, dengan acuan pada karya Freud, Totem dan Tabu, melalui istilah “nama-sang-Ayah” (nom du Père).[9] Konsep ini juga diolah Lacan dari analisis antropologis Lévi-Strauss tentang “larangan inses” atau larangan bagi pernikahan sedarah yang bagi Lévi-Strauss sama tuanya dengan usia peradaban itu sendiri. Melalui “larangan inses” ini terlihat bahwa hasrat dikanalisasi melalui hukum atau dengan kata lain difabrikasi melalui bahasa. Hukum ini pula yang disebut oleh Lacan, dalam Seminaire III, sebagai yang-Lain Besar (le Grand Autre): yang-Lain dalam bentuknya yang umum dan abstrak, yang misalnya disimbolkan melalui Tuhan atau hukum adat.[10]

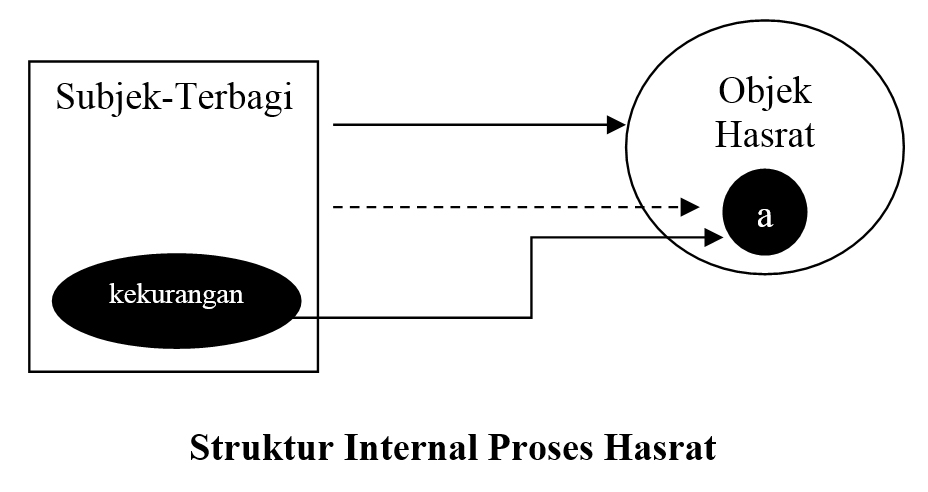

Melalui internalisasi hukum hasrat inilah, bagi Lacan, subjek terlahir. Dan senada dengan keidentikan struktur hasrat dan hukum tadi, kelahiran subjek pun ditandai oleh keterbagian secara internal, yakni antara subjek-yang-menyatakan (subject of statement) dan subjek-yang-mengutarakan (subject of enunciation). Kedua istilah yang diambil Lacan dari teori linguistik ini—yakni pernyataan dan pengutaraan—dipakainya untuk menjelaskan perbedaan tingkat kesadaran dan ketaksadaran dalam laku berbahasa: subjek-yang-menyatakan adalah suatu kondisi ketika subjek menyatakan secara sadar apa yang ada dalam pikirannya kepada orang lain, sementara subjek-yang-mengutarakan adalah landasan tak-sadar dari pernyataan itu, yakni makna tak-sadar dari pernyataan tersebut.[11] Maka sebuah pernyataan yang diutarakan subjek dapat berarti lain jika ditilik dari intensi tak-sadarnya. Inilah yang disebut Lacan sebagai subjek-terbagi (barred subject), yang dinotasikan Lacan dengan simbol $. Artinya, dalam tindak berbahasa sehari-hari pun seorang subjek selalu dibimbing oleh yang-Lain persis karena ketaksadaran—yang menjadi sumber asali dari setiap laku berbahasa—merupakan wilayah operasi yang-Lain melalui struktur penandaan.

Dalam ranah simbolik, subjek selalu dikonstitusikan oleh negativitas, yakni apa yang disebut Lacan sebagai ‘kekurangan’ (lack ; manque). Dalam ranah penandaan, setiap penanda selalu mengacu pada apa yang ditandainya. Oleh karenanya, setiap penanda selalu merupakan kekurangan-akan-petanda, dan sebangun dengannya, hasrat selalu merupakan kekurangan-akan-kepuasan. Itulah sebabnya Lacan berbicara tentang “kekurangan yang tak terpuaskan dalam penanda”.[12] Lacan merumuskan relasi kekurangan dalam subjek ini dengan notasi $ ◊ a, yang artinya: subjek-yang-terbagi menghasrati “a”. Apakah “a” itu ? Itu adalah notasi Lacan untuk apa yang ia sebut sebagai “objek a kecil” (objet petit a), yakni sebuah detail dalam objek yang membuat subjek menghasrati objek—sesuatu yang disebut Lacan sebagai sesuatu yang “ada dalam dirimu lebih ketimbang dirimu sendiri”.[13] Karena objek kecil di dalam objek inilah yang membuat subjek menghasrati objek, maka Lacan menyebut objet petit a ini sebagai “objek-penyebab hasrat”. Namun “objek a kecil” ini tak pernah dapat sepenuhnya direngkuh oleh subjek, persis karena ia tak tersimbolisasikan, ia tak dapat direpresentasikan melalui bahasa, sementara hasrat—seperti yang sudah kita lihat—senantiasa mengandaikan struktur bahasa untuk mengartikulasikan-dirinya. Ambil contoh: kita mencintai seseorang yang karena ada sesuatu yang ada dalam dirinya yang secara tak terjelaskan menimbulkan hasrat kita, namun ketika kita berhasil mendapatkan cinta orang itu terasa ada yang hilang darinya atau kita merasa tak semenggebu-gebu dulu lagi—yang hilang itu tak lain adalah objek-penyebab hasrat itu sendiri. Objek ini, dengan demikian, tak dapat dimengerti sebagai objek dalam pengertiannya yang biasa, bahkan—dalam arti tertentu—ia adalah materialisasi objektif dari kekurangan yang ada dalam subjek.

Situasi inilah yang digambarkan Lacan—mengikuti Freud dan Heidegger—dengan istilah ‘kecemasan’ (l’angoisse ; Angst ; anxiety) yang dibedakannya dari ‘ketakutan’ (peur ; Furcht ; fear). Apabila rasa takut selalu memiliki objek, sebaliknya, kecemasan tidak mengandaikan objek : L’angoisse […] est une crainte sans objet, “kecemasan adalah suatu kegelisahan tanpa objek”.[14] “Objek” dari kecemasan ini adalah “objek a kecil” yang, seperti telah kita lihat, bukan objek dalam arti yang biasa persis karena objek itu bagian dari subjek itu sendiri. Apabila hasrat selalu muncul dari kekurangan, maka kecemasan muncul dari kekurangan yang paling radikal, yakni kekurangan atas kekurangan. Dalam kecemasan, sang subjek telah mendapatkan objek yang dihasratinya namun justru perasaan “telah mendapatkan” ini membuatnya rindu atas perasaan kekurangannya yang terdahulu, rindu pada “objek a kecil” yang lenyap itu. Dengan kecemasan ini pula, Lacan hendak menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih mendalam ketimbang ranah simbolik—sesuatu yang menjadi sumber sesungguhnya dari “objek a kecil” yang tak tersimbolisasikan itu. Sesuatu itu adalah apa yang ia sebut sebagai yang-Riil dan Lacan mengatakan: “Kecemasan adalah tanda akan yang-Riil”.[15]

2.3. Yang-Riil dan Keterbatasan Identitas dalam Bahasa

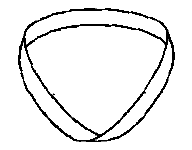

Apa itu yang-Riil? Bagaimana membahasakan sesuatu yang, per definisi, di luar bahasa? Dalam seminarnya pada 1954, Lacan menerangkan bahwa jika yang-simbolik selalu ditandai oleh negativitas, kekurangan, absensi, maka yang-Riil sebaliknya: “Tak ada absensi dalam yang-Riil.”[16] Apabila sesuatu direpresi dalam ranah simbolik, maka sesuatu itu dapat muncul kembali sebagai halusinasi dalam ranah yang-Riil.[17] Namun halusinasi di sini tak boleh diartikan secara populer, yakni sebagai fenomena ilusi subjektif belaka. Yang-Riil bukanlah ranah subjektif psikologis semata, melainkan juga realitas dalam artinya yang paling material.[18] Konsep tentang yang-Riil dalam Lacan, oleh karenanya, bersifat ambigu—ia memiliki arti yang mendua dan nampak kontradiktif: di satu sisi, ia internal dalam subjek, namun di sisi lain, ia juga tak kurang riil dalam dunia material-konkret yang eksternal terhadap subjek. Secara spasial, Lacan mendeskripsikan yang-Riil dengan neologisme yang ia ciptakan, ‘ekstimasi’ (extimité), yakni gabungan antara kata ‘eksterior’ (exterieur) dan ‘intimitas’ (intimité).[19] Dengan kata lain, yang-Riil berada di dalam sekaligus di luar. Ia menggambarkannya dalam ilustrasi teori topologi dalam matematika, yakni tentang Pita Mobius (bande de moebius).

Gambar. Moebius Strip[20]

Dalam Pita Mobius ini kita menyaksikan sebuah bidang geometris di mana hanya terdapat satu permukaan—tak ada permukaan luar dan permukaan dalam. Itulah yang dimaksudkan Lacan dengan ekstimasi yang-Riil, yakni ia berada dalam suatu ranah di mana yang-subjektif (atau internal) dan yang-objektif (atau eksternal) menjadi tak terbedakan lagi. Yang-Riil, dengan demikian, adalah landasan dari yang-imajiner dan yang-simbolik namun sekaligus pada-dirinya tak dapat diketahui. Artinya, setiap upaya identifikasi melalui kerangka bahasa, setiap upaya identifikasi simbolik, akan selalu gagal mencapai kepenuhan makna sebab selalu ada yang tersisa dan tak terbahasakan. Yang-Riil, karenanya, menandai batas-batas identifikasi simbolik

- Apropriasi Žižek Terhadap Lacan: Teori tentang Formasi Ideologis atas Identitas melalui Bahasa

Berikut kita akan melihat bagaimana pengertian Lacanian tentang triade imajiner-simbolik-Riil direkonstruksi oleh Žižek menjadi batang tubuh teori kontemporer tentang konstruksi ideologis atas identitas melalui bahasa. Oleh karena itu, kita akan berfokus pada konsep subjek Žižekian, yakni soal cara formasi subjek dalam kacamata psikoanalisis-Marxis Žižek.

Sejak awal karir pemikirannya, Žižek telah berkutat dengan persoalan subjek. Ini dapat kita lihat dalam karya pertamanya dalam bahasa Inggris, The Sublime Object of Ideology.[21] Kendati begitu, puncak refleksinya tentang formasi subjek dapat kita temukan dalam karya besarnya, The Ticklish Subject. Keseluruhan buku ini dijiwai oleh semangat merehabilitasi subjek Cartesian—sesuatu yang bagi Žižek hendak didestruksi habis-habisan oleh para filsuf kontemporer sejak Heidegger.[22] Melawan kecenderungan umum ini, Žižek mengupayakan rehabilitasi atas subjek Cartesian melalui reinterpretasi atasnya: tidak untuk kembali pada konsep cogito Descartes sebagai aku yang memahami realitas dari “titik tolak keabadian” (sub specie aeternitatis), melainkan untuk mengeksplisitkan dimensi negativitas kreatif yang inheren di dalam subjek Cartesian—sesuatu yang tak disadari oleh Descartes sendiri.[23]

3.1. Kekurangan Konstitutif dalam Identitas

Untuk mengeksplisitkan dimensi negatif tersebut, Žižek mengawali paparannya dengan mengkritik pembacaan Heidegger atas Kant. Heidegger menekankan pentingnya karya Kant, Critique of Pure Reason, yang menurutnya telah menyediakan landasan bagi suatu “ontologi tentang keterhinggaan” (ontology of finitude), yakni pengertian bahwa pengetahuan manusia secara konstitutif berciri terhingga. Karenanya, tidak ada kebenaran dan makna absolut yang dapat diraih manusia. Konsekuensi dari pembacaan Heidegger ini nantinya terejawantah di dalam filsafat pascamodern sebagai “peminggiran terhadap subjek” (decentering of the subject). Subjek tidak lagi dianggap sebagai masalah utama dalam filsafat. Sebabnya, subjek hanyalah efek yang tercipta dari konfigurasi sejarah dan lokalitas tertentu. Tidak ada lagi subjek universal yang dapat mengakses makna yang sama secara universal.

Žižek memperlihatkan bahwa Heidegger telah abai terhadap penekanan Kant pada yang-Sublim dalam karyanya yang lain, Critique of Judgement.[24] Selain berbicara tentang keterhinggaan subjek, Kant juga berbicara tentang kemungkinan manusia untuk mengakses yang-Sublim. Inilah yang terjadi, misalnya, dalam pengalaman estetis atas karya seni atau bentangan alam yang maha besar. Pada momen itu, ketakterhinggaan kenyataan seperti tersingkap secara serentak di hadapan subjek. Pengalaman akan yang-Sublim inilah yang ditafsirkan secara Lacanian oleh Žižek sebagai “dorongan kematian” (death drive).[25] Dorongan kematian yang dimaksud Žižek bukanlah suatu dorongan untuk mati atau bunuh diri secara harfiah, melainkan suatu kehendak akan kepenuhan makna dan identitas. Subjek dibentuk dan digerakkan oleh dorongan untuk mencapai kepenuhan dirinya, mencapai kondisi identitas yang paripurna. Namun, dalam tafsiran psikoanalisis Žižek, dorongan ini akan senantiasa gagal; alih-alih mengantarkan subjek pada objek yang dihasratinya, dorongan kematian senantiasa meleset dari objek yang dituju dan terus-menerus berpusar di sekitar objek tersebut.[26] Artinya, di dalam jantung subjek terdapat dimensi kekurangan. Manusia adalah subjek yang ditandai oleh hasrat akan kepenuhan yang pada saat bersamaan berarti selalu merasa kurang. Inilah yang dalam kerangka Lacanian dirumuskan sebagai $ ◊ a, artinya: subjek yang senantiasa menghasrati objek tanpa sepenuhnya dapat meraih kepenuhan darinya.

Žižek memperlihatkan bahwa subjek justru eksis karena ada kekurangan yang mengkonstitusinya. Justru karena subjek senantiasa kekurangan identitas dirinya, maka ia terus melaksanakan proses menjadi-subjek.[27] Kekurangan, karenanya, bersifat konstitutif terhadap adanya subjek: di mana ada subjek, di situ ada kekurangan. Mengapa demikian? Karena hasrat terstruktur oleh hubungan bahasa. Hasrat selalu merupakan hasrat akan makna dan makna adalah perkara bahasa. Persoalannya, makna selalu bertopang pada perbedaan antar tanda. Apabila setiap benda disebut melalui tanda yang sama, maka kita tak akan dapat mengerti makna dari tanda tersebut. Makna kata ‘angin’, misalnya, dapat ditentukan persis karena ada perbedaan antara kata ‘angin’ dan kata ‘tanah’. Karenanya, makna ditentukan oleh hubungan perbedaan antar tanda. Akibatnya, selama masih ada kemungkinan bagi munculnya kata-kata baru, maka selama itu pula tak pernah dimungkinkan adanya makna yang absolut dan final. Karena alasan itulah hasrat akan makna niscaya tak pernah terpenuhi secara mutlak. Inilah kekurangan yang menandai setiap subjek dan identitasnya. Artinya, selama identitas subjek dibentuk lewat operasi bahasa, maka tak pernah ada identitas yang sepenuhnya tetap dan mutlak; identitas selalu berwatak kontinjen, selalu dapat diubah.

Žižek juga mengajukan argumen Lacanian bagi tesis tentang kekurangan konstitutif subjek. Mengikuti Lacan, Žižek menyatakan bahwa hasrat adalah selalu “hasrat dari orang lain”.[28] Di sini Žižek menggunakan teori Lacan tentang “yang-Lain Besar” (le Grand Autre) untuk berbicara tentang formasi subjektivitas melalui aparatus ideologi. Dalam kebudayaan kapitalis, menurut Žižek, hasrat apapun yang kita miliki selalu dikondisikan oleh kekuatan kapital. Misalnya, hasrat kita akan mobil mewah sebetulnya tak lebih daripada hasil fabrikasi industri periklanan yang melayani kepentingan industri otomotif. Karenanya, kapitalisme tampil sebagai “yang-Lain Besar” dan mengarahkan apa-apa saja yang perlu dan tidak perlu kita hasrati. Karena hasrat adalah apa yang membentuk diri kita sebagai subjek, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kebudayaan kontemporer, kapitalisme menjadi unsur kunci formasi identitas-diri. Di sinilah ideologi kapitalisme bekerja. Subjek kontemporer adalah hasil ideologisasi yang dilancarkan oleh kapitalisme sebagai sistem.

Dengan itu, kita dapat melihat bagaimana Žižek menelurkan teorinya tentang formasi identitas subjektif melalui jalan ideologi, hasrat, dan bahasa. Subjek adalah hasil konstruksi ideologi yang berperan melalui penanaman hasrat yang terstruktur oleh bahasa. Konsekuensinya, subjek tak pernah swa-identik atau mengalami kepenuhan identitas karena identitasnya selalu dihasilkan persis oleh perantaraan pihak lain, oleh yang-Lain Besar.[29] Pertanyaan besar yang mesti dijawab Žižek, kemudian, adalah menerangkan bagaimana emansipasi sosial atas kungkungan simbolik itu dimungkinkan. Dengan kata lain, jika identitas subjek adalah efek dari mekanisme ideologisasi yang-Lain Besar, lantas bagaimana mungkin seseorang menjadi subjek secara autentik dan mencapai kepenuhan identitasnya tanpa tunduk pada ideologi yang-Lain Besar?

3.2. Keruntuhan Identitas Simbolik dan Pengalaman akan Yang-Riil

Yang-Lain Besar bukanlah awal dan akhir dari segala-galanya. Ia dapat runtuh dalam situasi-situasi krisis yang mendorong semua orang mempertanyakan konfigurasi aktual segala yang ada. Žižek memberikan contoh konkret. Pada awal mula keruntuhan rezim Syah Rizal Pahlevi di Iran yang korup pada 1979, muncul kabar bahwa seorang warga biasa menolak patuh pada instruksi polisi. Kabar ini meluas dengan cepat dan sekonyong-konyong semua orang membangkang terhadap kekuasaan rezim Syah. Di sinilah terjadi apa yang disebut Žižek sebagai keruntuhan yang-Lain Besar.[30] Efektivitas simbolik rezim Syah yang ditopang oleh kanalisasi atas hasrat dan ekspektasi masyarakat tak lagi bisa dipertahankan. Dengan pudarnya efektivitas simbolik itu, runtuhlah pula rezim Syah dan terbitlah kenyataan politik baru. Dengan kata lain, terbitlah emansipasi subjek dari kungkungan simbolik ideologi lama.

Kehancuran tatanan simbolik menyibakkan pengalaman subjektif akan yang-Riil. Sang subjek kehilangan kepastian identitasnya yang selama ini dijamin lewat proses ideologisasi simbolik. Pada momentum keruntuhan rezim Syah, rakyat Iran selama sesaat berhadapan dengan wajah asli kenyataan yang nir-simbolik. Keadaan kacau dan tak menentu, tanpa hukum dan pemimpin, semacam itulah yang sejatinya merupakan wajah kenyataan sosial. Dengan runtuhnya hukum, lenyaplah pula identitas rakyat Iran sebab status mereka sebagai “warga negara” dengan sejumlah hak dan kewajiban yang dirumuskan oleh undang-undang menjadi tertangguhkan.[31] Inilah momen desubjektivasi: mereka kehilangan status mereka sebagai subjek dan beralih ke dalam zona pra-ideologis yang serba-kacau di mana belum ada distingsi antara individu dan masyarakat (sebab individu politik adalah produk hukum), serta antara diri dan kenyataan (sebab tanpa distingsi legal antara warga negara dan pemerintah, setiap orang bisa saja identik dengan “pemerintah” itu sendiri). Inilah yang-Riil dari identitas: subjek yang dikosongkan dari identifikasi simbolik, dari segala identitas dan subjektivitas—suatu ‘subjek’ tanpa subjek.

Namun momen yang-Riil seperti itu amat rapuh. Sesaat setelah rezim Syah tumbang, berdirilah rezim Ayatollah dan dengan itu dimulailah tatanan simbolik yang baru. Bersamaan dengan itu, muncullah juga proses ideologisasi yang melahirkan identitas subjektif baru. Pengalaman akan yang-Riil adalah pengalaman yang dengan cepat berlalu. Di sini kita dapat menyaksikan betapa kontinjennya identitas. Tak pernah ada identitas yang tetap sebab pergantian tatanan simbolik akan membawa serta perubahan pada aras identitas subjektif. Dengan demikian, hasrat untuk mengekalkan identitas—seperti yang dilakukan para penganut politik identitas—adalah hasrat yang sia-sia. Identitas tak mungkin kekal sebab tatanan simbolik selalu dapat.

Lantas bagaimana emansipasi sosial yang sejati dimungkinkan? Dalam kerangka Žižekian, tak pernah ada emansipasi yang tuntas; emansipasi adalah rentetan proses yang tanpa akhir. Emansipasi terjadi manakala subjek terbebas dari belenggu identitasnya yang dikonstruksikan secara ideologis oleh yang-Lain Besar. Dengan kata lain, emansipasi terjadi ketika subjek berpapasan dengan yang-Riil. Pada momen itu, subjek tampil secara anonim, dalam kondisi nir-identitas, persis karena identitas adalah produk ideologi simbolik. Mengapa pengalaman akan yang-Riil yang membawa kita pada kondisi nir-identitas ini dapat disebut sebagai emansipasi? Karena dengan itu terlihat bahwa seluruh tatanan simbolik bertopang pada yang-Riil sebagai kekosongan, bahwa seluruh tatanan simbolik yang selalu mencitrakan-dirinya seolah-olah sebagai satu-satunya tatanan yang mungkin, sebagai tatanan yang niscaya, nyatanya dapat tumbang setiap saat. Pengalaman akan yang-Riil bersifat emansipatoris sebab dengan itu ditunjukkan bahwa yang (selama ini dianggap) tak mungkin itu sesungguhnya mungkin. Žižek menyatakan: “Yang penting bukanlah bahwa yang-Riil itu tak mungkin, melainkan bahwa ketakmungkinan itu sendiri Riil.”[32] Anggapan bahwa tatanan simbolik yang ada tak mungkin runtuh adalah pencitraan yang dihasilkan lewat ideologi. Kemungkinan berhadapan dengan yang-Riil akan mewujud dalam kesadaran bahwa klaim itu tak berdasar dan dengan itu emansipasi terjadi.

- Identitas dan Kenyataan

Masalah utama dari pendekatan Žižek dan Lacan adalah lenyapnya pertimbangan tentang kenyataan objektif. Žižek cenderung mereduksi persoalan identitas pada aras mental-kultural semata (ideologi, tatanan simbolik, kekurangan, dst.) dan tidak berhasil menjangkarkannya pada dimensi kenyataan material, antara lain pada konteks ekonomi-politik. Apa yang lenyap, kemudian, adalah gambaran tentang kenyataan objektif itu sendiri. Kita akan memperlihatkan akar permasalahan ini secara berturut-turut pada Lacan dan Žižek.

Pertama-tama, terkait soal Lacan, kita dapat mempertanyakan: Apakah yang-Riil adalah kenyataan material? Apabila kita perhatikan triade imajiner-simbolik-Riil, kita tak bisa secara tegas mengatakan bahwa dalam perspektif Lacan realitas yang sepenuhnya eksternal dari manusia itu ada. Dalam yang-imajiner, misalnya, kendati kita berangkat dengan pengenalan bayi akan realitas, momen itu sendiri ditandai oleh ketakmampuan membedakan antara diri dan realitas. Ketakmampuan ini kemudian diatasi justru dengan mensimbolisasi realitas, yakni dengan terintegrasinya sang bocah ke dalam tatanan simbolik. Dalam ranah simbolik, realitas eksternal lenyap sebab yang ada hanyalah unggun-timbun tanda. Apakah dengan konsep yang-Riil Lacan bermaksud menyuntikkan dimensi kenyataan? Yang-Riil memang seakan menunjuk ke arah itu. Yang-Riil dialami dari dalam ranah simbolik sebagai krisis struktural, sebagai sesuatu yang traumatis, yang menunjukkan bahwa ranah simbolik tidak pernah penuh pada dirinya.[33] Namun Lacan mengutarakan dalam Seminar XX bahwa “yang-Riil tak ada hubungannya dengan apa yang dalam pengetahuan tradisional dianggap sebagai basis dan sesuatu yang dipercayainya—yakni realitas—melainkan fantasi.”[34] Yang-Riil, dengan demikian, tidak dimengerti Lacan sebagai realitas material. Ia adalah “fantasi” yang menunjukkan kekurangan realitas itu sendiri, yakni bahwa realitas yang ada sekarang ini—maksudnya “realitas” simbolik—mengandung sebuah kekosongan (Void) dalam dirinya. Yang-Riil, dengan kata lain, adalah sebuah ranah yang diandaikan mendahului realitas material sebab realitas material itu dikonstruksikan secara simbolik.

Tak pelak lagi, visi Lacanian tentang ‘kekurangan konstitutif’ yang kemudian dibicarakan lagi oleh Žižek adalah sejenis idealisme, yakni keyakinan bahwa kenyataan material tak lain adalah produk dari imajinasi kultural. Artinya, tidak ada realitas eksternal. Realitas telah selalu dikonstitusikan oleh kita. Tidak ada titik henti material bagi variasi konstitusi ini. Semuanya ada sejauh berkorelasi dengan elemen subjektif—entah itu kesadaran ataupun ketaksadaran. Yang-Riil adalah mistifikasi atas realitas eksternal—sebuah mistifikasi yang menghadirkan realitas eksternal itu hanya sebagai yang tak hadir di dalam ketaksadaran, sebagai trauma. Dengan itu, kenyataan ditundukkan pada anasir-anasir psikologis. Tak ada realitas di luar ruang konsultasi psikoanalis, di luar ruang ceramah teoretikus budaya.

Situasi ini menghasilkan persoalan tersendiri pada diskursus tentang formasi identitas. Marxisme-psikoanalis Žižek telah membuang khazanah yang berharga dari pendekatan Marxis tradisional, yakni analisis ekonomi-politik atas kebudayaan. Identitas tidak melulu perkara makna yang dihayati secara kultural. Identitas juga terjangkarkan pada faktor-faktor material seperti kelas sosial. Kesadaran seseorang untuk berpikir sebagai pemodal, alih-alih sebagai warga negara, dikondisikan oleh realitas ekonomi-politik yang mengenal pembagian antara kelas pemodal dan pekerja. Artinya, kemungkinan untuk melakukan identifikasi-diri dikonstitusikan pula, selain oleh perkara simbolik, oleh kenyataan material berupa distribusi kepemilikan atas sumber daya. Tak ada seorang pun yang dapat mengidentifikasi diri secara efektif sebagai seorang buruh sebelum perkembangan moda produksi kapitalis. Sebelum moda produksi kapitalis terwujud, orang berpikir dalam kerangka kerja-wajib yang mesti dilakukan hamba pada tuan tanah. Setelah moda produksi kapitalis terwujud, orang berpikir dalam kerangka kerja-upahan yang dilakukan buruh bagi pemodal. Artinya, pergeseran moda produksi mengikut-sertakan pergeseran imajinasi tentang diri. Moda produksi menjadi cakrawala material yang memungkinkan sekaligus membatasi tumbuhnya identitas subjektif. Faktor material inilah yang diabaikan Žižek dari Marxisme tradisional. Akibatnya, aras kebudayaan dan identitas tampil secara otonom tanpa dapat dijelaskan asal-usul materialnya. Dalam hal ini, apa yang dilakukan Žižek serupa dengan para penganut politik identitas yang mencerabut akar historis-material identitas dan mengekalkannya sebagai memori kultural yang steril dari kenyataan.

*Tulisan ini sudah pernah dimuat di Jurnal Ultima Humaniora, Vol. II, No. 2, September 2014, hlm. 136-147. Dimuat ulang untuk tujuan pendidikan.

Daftar Pustaka

Evans, Dylan. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis. London: Routledge. 1996.

Lacan, Jacques. The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, trans. Alan Sheridan. London: The Hogarth Press. 1977

——— . Écrits, terj. Bruce Fink. London: W.W. Norton & Co. 2006.

——— . The Seminar Book III: The Psychoses, terj. Russell Grigg. London: W.W. Norton & Co. 1997.

——— . Le Séminaire X : L’angoisse. Paris : Seuil. 2004.

——— . The Seminar Book II: The Ego in Freud’s Theory (1954-1955), terj. Sylvana Tomasseli. New York: W.W. Norton & Co. 1991.

Marx, Karl. Capital Volume I, terj. Ben Fowkes. London: Penguin. 1979.

Vanier, Alain. Lacan. Paris: Les Belles Lettres. 2000.

Žižek, Slavoj. The Indivisible Remainder: An Essay on Schelling and Related Matters. London: Verso. 1996.

——— . The Sublime Object of Ideology. London: Verso. 1999.

——— . The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology. London: Verso. 1999.

——— . Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology. Durham: Duke University Press. 2000.

Žižek, Slavoj dan Glyn Daly. Conversation with Žižek. Cambridge: Polity Press. 2004.

Stavrakakis, Yannis. Lacan and the Political. London: Routledge. 1999.

[1] “The commodity-form … is nothing but the definite social relation between men themselves which assumes here, for them, the fantastic form of a relation between things. […] This fetishism of the world commodities arises from the peculiar social character of the labour which produces them. […] To the producers, therefore, the social relations between their private labours appear as what they are, i.e. they do not appear as direct social relations between persons in their work, but rather as material relations between persons and social relations between things.” Karl Marx, Capital Volume I, trans. Ben Fowkes (London: Penguin), 1979, 165-166.

[2] Alain Vanier, Lacan (Paris: Les Belles Lettres), 2000, hlm. 32.

[3] Lih. Jacques Lacan, Écrits diterjemahkan oleh Bruce Fink (London : W.W. Norton & Co.), 2006, hlm. 76.

[4] Ibid., hlm. 78.

[5] Jacques Lacan, The Seminar Book III: The Pschoses diterjemahkan oleh Russell Grigg (London: W.W. Norton & Co.), 1997, hlm. 146.

[6] The Function and Field of Speech and Language in Pschoanalysis dalam Jacques Lacan, Écrits, op.cit., hlm. 197-268.

[7] Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis diterjemahkan oleh Alan Sheridan (London: The Hogarth Press), 1977, hlm. 149.

[8] Jacques Lacan, Écrits, op.cit., hlm. 662.

[9] Ibid., hlm. 230.

[10] Jacques Lacan, The Seminar Book III: The Pschoses, op.cit., hlm. 274.

[11] Lih. Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, op.cit., hlm. 139.

[12] Jacques Lacan, Le Séminaire X : L’angoisse (Paris : Seuil), 2004, hlm. 155.

[13] Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, op.cit., hlm. 263.

[14] Jacques Lacan, Le Séminaire X : L’angoisse, op.cit., hlm. 155.

[15] Ibid., hlm. 185.

[16] Jacques Lacan, The Seminar Book II: The Ego in Freud’s Theory (1954-1955) diterjemahkan oleh Sylvana Tomasseli (New York: W.W. Norton & Co.), 1991, hlm. 313.

[17] Lih. Dylan Evans, An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis (London: Routledge), 1996, hlm. 163.

[18] Lih. Ibid., hlm. 164.

[19] Ibid., hlm. 59.

[20] Gambar direproduksi dari Jacques Lacan, L’angoisse, op.cit., hlm. 114.

[21] Dalam karya tersebut, Žižek bahkan meluangkan bab terakhirnya bagi diskusi di seputar konsep subjek. Lih. Slavoj Žižek, The Sublime Object of Ideology (London: Verso), 1999 (aslinya 1989), hlm. 151-231.

[22] Slavoj Žižek, The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology (London: Verso), 1999, hlm. 1.

[23] Lih. ibid., hlm. 2.

[24] Lih. ibid., hlm. 49.

[25] Lih. ibid., hlm. 49-50.

[26] Ibid., hlm. 108.

[27] Ibid., hlm. 76.

[28] “[…] desire is always the desire of the Other, never immediately ‘mine’ (I desire an object only in so far as it is desired by the Other)—so the only way for me authentically to ‘desire’ is to reject all positive objects of desire, and desire Nothingness itself.” Ibid., hlm. 109.

[29] Lih. ibid., hlm. 72.

[30] Lih. Slavoj Žižek, Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology (Durham: Duke University Press), 2000, 232-233.

[31] “The ethics of the Real, finally, brings into play the moral Law in its impenetrable aspect, as an agency that arouses anxiety by addressing me with the empty, tautological and, for that very reason, enigmatic injunction ‘Do your duty!’, leaving it to me to translate this injunction into a determinate moral obligation—I, the moral subject, remain forever plagued by uncertainty, since the moral Law provides no guarantee that I ‘got it right’.” Slavoj Žižek, The Indivisible Remainder: An Essay on Schelling and Related Matters (London: Verso), 1996, hlm. 168-169.

[32] “The result of all this is that, for Lacan, the Real is not impossible in the sense that it can never happen—a traumatic kernel which forever eludes our grasp. No, the problem with the Real is that it happens and that’s the trauma. The point is not that the Real is impossible, but rather that the impossible is Real. […] The point is that you can encounter the Real, and that is what is so difficult to accept.” Slavoj Žižek and Glyn Daly, Conversation with Žižek (Cambridge: Polity Press), 2004, hlm. 69-70.

[33] Lih. Yannis Stavrakakis, Lacan and the Political (London: Routledge), 1999, hlm. 67.

[34] Seperti dikutip dalam ibid., hlm. 68.