Pengantar Redaksi: Mulai minggu ini kami akan menurunkan serial artikel mengenai

Tantangan Pemerintahan Jokowi. Ini adalah artikel pembuka dari serial tersebut.

Selamat menikmati.

PELIBATAN warga negara dalam deliberasi pengambilan kebijakan serta penyusunan dan pengawasan anggaran di banyak negara, terbukti berhubungan positif dengan pemberantasan korupsi dan kualitas demokrasi. Dalam hal ini, media komunikasi publik memiliki peran sentral dan bahkan merupakan prasyarat berlangsungnya ‘ruang publik’. Negara dengan sistem demokrasi yang mengusung keterlibatan setiap warga negara secara aktif dalam kehidupan politik sehari-hari, mengasuh ruang publik ini sebagai wadah partisipasi setiap individu masyarakat. Berkaitan dengan ini, keterlibatan masyarakat dalam diskusi dan perdebatan yang terbuka amat penting, baik untuk membahas kehidupan sipil maupun kinerja pemerintah. Keberadaan ruang publik ini mandiri dari pemerintah, dan peran politiknya untuk mengkritisi dan mempertanyakan kebijakan pemerintah diakui dan dijamin oleh negara melalui undang-undang.

Perhatian presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada isu komunikasi publik, sudah terlihat sejak masa kampanye Pemilu Capres dan Cawapres 2014 yang lalu. Perbedaan mencolok antara Jokowi-JK dan pasangan capres-cawapres lain terletak pada keseriusan mereka dalam visi misi politiknya untuk membenahi komunikasi publik:

“5. Kami akan membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Dalam kebijakan informasi dan komunikasi publik, kami akan memberi penekanan pada 7 (tujuh) prioritas utama:

A. Kami akan menjalankan secara konsisten UU No. 12 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

B. Kami akan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

C. Kami akan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 12 Tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

D. Kami akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

E. Kami akan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

F. Kami akan menata kembali kepemilikan frekuensi penyiaran yang merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh sekelompok orang (kartel) industri penyiaran;

G. Kami akan mendorong inovasi dan pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi, sehingga Negara besar seperti Indonesia tidak sekedar menjadi pasar bagi semua industri teknologi informasi dan komunikasi asing, tetapi mampu menciptakan dan memproduksi teknologi informasi dan komunikasi serta menjadi tuan rumah di Negara sendiri.” (Visi Misi Jokowi-JK 2014, hal: 17).

Melalui pernyataan visi misinya, pada esensinya Jokowi-JK berkomitmen untuk ‘meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik’ melalui misi ‘piagam warga’ atau UU kontrak Layanan Publik (Visi Misi Jokowi-JK 2014, hal: 7 dan 28, penekanan oleh penulis). Hal ini dicapai dengan memperhatikan ketujuh poin di atas, termasuk masalah transparansi tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat untuk ‘menciptakan ruang-ruang dialog antar warga’, serta ‘membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya’ (Nawa Cita, Mei 2014). Perhatian terhadap bidang komunikasi sebagai ruang publik dalam visi misi Jokowi-JK di atas, adalah satu langkah penting dari sejumlah langkah praktis lainnya yang diperlukan untuk membenahi masalah komunikasi publik di Indonesia.

Dengan latar belakang pemahaman ini, kami coba untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pemerintah Jokowi-JK dalam bidang komunikasi publik.

Tantangan 1: Sentralisasi kepemilikan, geografis dan isi

Sentralisasi kepemilikan

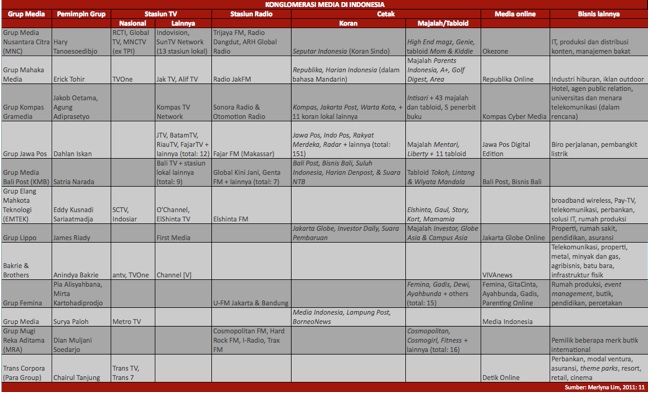

Berdasarkan penelitian Merlyna Lim (2011 & 2012), media komunikasi baik televisi, radio, koran/majalah/tabloid dan Internet yang menjadi sumber informasi lebih dari 240 juta penduduk Indonesia, dimiliki hanya oleh segelintir konglomerat (lihat tabel 1).

Tabel 1: Konglomerasi media di Indonesia

Lebih jauh lagi tentang televisi sebagai ranah pasar media raksasa, kesepuluh stasiun TV swasta nasional dimiliki oleh 6 kelompok. Grup MNC yang memiliki RCTI, Global TV dan MNCTV memiliki share tertinggi, yaitu 36.7 persen. Indosiar milik Grup EMTEK memiliki share 31.5 persen, sementara Trans Corp 18.5 persen, dan Grup MM dan Bakrie 8.7 persen. TVRI yang merupakan televisi nasional milik negara sejak didirikan di tahun 1962, memiliki jumlah share yang sangat kecil, yaitu 1.4 persen. Menurut Lim, merger adalah salah satu alasan mengapa terjadi sentralisasi kepemilikan televisi di Indonesia.

Tidak heran, walaupun ada aturan sistem berjaringan, para konglomerat media kini justru mulai merambah ranah kepemilikan stasiun lokal dan regional. Grup Rajawali Corp saat ini memiliki jaringan TV Nusantara dengan 22 stasiun lokal; Grup MNC membuat jaringan SunTV. Grup Jawa Post, Bali Post dan Kompas media pun mulai ekspansi ke bisnis stasiun lokal (Lim, 2011: 12-13). Kepemilikan dua ranah ini—swasta nasional dan lokal—melancarkan fungsi stasiun lokal sebagai stasiun relay stasiun swasta nasional. Terdapat anggapan bahwa berjaringnya televisi lokal dengan televisi swasta nasional memiliki dampak positif, yaitu dengan adanya dukungan dana yang lebih besar ‘karyawan-karyawan televisi lokal tersebut mendapatkan pelatihan yang lebih baik, alat-alat produksi juga biasanya lebih modern’ (Novianti, 2013: 45). Peningkatan kualitas karyawan dan alat produksi sebenarnya tetap bisa dilakukan tanpa membiarkan dominasi ekonomi dan politik segelintir konglomerat media. Namun jelas, pengerucutan kepemilikan televisi nasional dan lokal pada sejumlah pengusaha, menghambat rencana diversifikasi informasi yang diperlukan dalam konsep ruang publik. Dampaknya adalah bias konten pada kepentingan politik dan ekonomi tertentu dan terhambatnya peran televisi sebagai ruang publik.

Perebutan kuasa pemilik modal dalam kepemilikan ranah Internet pun tidak jauh berbeda dengan kepemilikan televisi. Mantan presiden Soeharto, misalnya, memiliki pandangan yang berbeda mengenai pengorganisasian sistem Internet di Indonesia (Hill dan Sen, 1995), dibandingkan dengan apa yang diimplementasi sekarang. Mendapat pemahaman bahwa tidak mungkin mengontrol Internet, Presiden Soeharto menyerahkan regulasi pengaturan Internet di bawah dua departemen. Departemen Penerangan bertugas mengatur isi Internet, sementara Departemen Pos dan Telekomunikasi mengatur infrastruktur Internet di Indonesia.

Menteri Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Deparpostel) saat itu, Joop Ave, mengeluarkan keputusan anti konglomerasi media yang membatasi pemberian lisensi layanan ISP (Internet Service Provider) hanya kepada pengusaha muda yang baru memulai bisnisnya (Hill dan Sen, 1995: 6). Dengan kata lain, pemerintah tidak akan memberikan ijin layanan ISP pada pengusaha kroni Soeharto. Deparpostel memberikan lisensi layanan ISP pertama pada PT Indo Internet (IndoNet). IndoNet adalah sebuah perusahan telekomunikasi milik Sandjaja, seorang penggemar Bulletin Board System (BBS).

Kebijakan Deparpostel yang berpihak pada pengusaha muda tidak berjalan karena modal mereka yang terbatas. Hal ini membuka peluang pada kroni Suharto untuk masuk ke dalam bisnis ISP (Budiono Darsono dalam Winters, 2002: 114). Sehingga pada akhir tahun 1996, para konglomerat dan kroni Soeharto seperti Bustanil Arifin, Sudomo, Prabowo Subianto dan Lim Sioe Liong mengambil alih bisnis ISP di Indonesia.

Sampai saat ini, peta kepemilikan ISP di Indonesia tidak berubah banyak. Paling tidak, ada 300 perusahaan jasa layanan ISP di Indonesia (APJII, 2012). Menurut pengurus APJII, perusahaan-perusahaan layanan ISP besar masih mendominasi usaha ISP di Indonesia.[1] Dengan sumber modal dan infrastruktur yang memadai, perusahaan ISP besar dapat melayani jasa layanan Internet bagi para pengusaha dan industri. Sementara, perusahaan-perusahaan ISP kecil, dengan modal dan infrastruktur yang terbatas, umumnya hanya menyediakan jasa ISP yang sifatnya lokal dengan jaringan terbatas. Sentralisasi kepemilikan ini merupakan cerminan dari sentralisasi geografis dan homogenisasi isi yang tampak dalam industri televisi.

Sentralisasi geografis dan permasalahan infrastruktur

Menurut sensus, mayoritas masyarakat Indonesia memeroleh informasi melalui media komunikasi. Televisi terutama merupakan media komunikasi yang paling dominan sebagai sumber informasi politik (82 persen). Ini diikuti oleh radio (26 persen), koran (23 persen) dan Internet (4 persen) (Lim, 2011: 2). Namun, seperti halnya media yang lain, kesepuluh televisi swasta yang ada—RCTI, Global TV, MNCTV, SCTV, Indosiar, TVOne, Antv, Metro TV, Trans TV, Trans 7—dan juga televisi milik negara TVRI berkantor dan berpusat di ibu kota Jakarta.

Dengan diterapkannya UU penyiaran 2002, televisi swasta tidak lagi bisa bersiaran secara nasional (dari pusat ke daerah-daerah di Indonesia melalui satelit). Jangkauan siaran dibatasi sesuai wilayah yang ditetapkan, misalnya stasiun di Bandung hanya bisa mencakup daerah Bandung saja. Penggantian sistem relay dengan sistem televisi berjaringan berdampak pada tumbuhnya stasiun-stasiun TV lokal di daerah-daerah. UU ini dibentuk dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi, demi memperkuat otonomi daerah.

Jika dikelola dengan semangat keberagaman dan demokratisasi, kehadiran digitalisasi penyiaran sebenarnya bisa menjadi awal dipecahnya sentralisasi geografis ini dengan adanya multipleksing atau Mux. Mux adalah bagian integral dan sangat krusial dalam digitalisasi. Mux adalah sebuah alat yang akan memecah sebuah frekuensi siaran menjadi beberapa saluran. Sebuah frekuensi yang tadinya hanya bisa digunakan oleh sebuah stasiun penyiaran, dengan adanya Mux, dapat dipecah menjadi beberapa saluran, sehingga bisa digunakan oleh lebih banyak stasiun penyiaran. Sebegitu besar dan penting peranan teknologi ini, Mux akan menjadi bagian krusial industri penyiaran dan akan menjadi entitas bisnis tersendiri. Para pengelola Mux nantinya akan memiliki pengaruh untuk menyeleksi siapa yang dapat menyewa jasanya dan siapa yang tidak. Mux akan dikelola dan dialokasikan berdasarkan sebuah sistem penzonaan tertentu dimana wilayah penyiaran Indonesia nantinya akan dibagi menjadi beberapa zona multipleksing.

Salah satu aspek lain dari digitalisasi yang juga berpotensi membawa semangat keberagaman dan demokratisasi adalah multicasting. Multicasting adalah bagian penting dari digitalisasi yang paling menderita kesalahpemahaman akibat sosialisasi yang buruk oleh pemerintah. Kesalahpahaman terbesar dari sosialisasi DTV (digital television) adalah adanya anggapan bahwa digitalisasi penyiaran otomatis berarti gambar dan suara siaran yang berkualitas tinggi HDTV.

Sosialisasi DTV sejauh ini seakan-akan menjanjikan bahwa digitalisasi penyiaran akan serta merta menghasilkan siaran berkualitas HDTV. Padahal, DTV tidak otomatis berarti HDTV. Kenyataannya, gambar berkualitas HDTV hanya akan bisa dinikmati oleh pemirsa yang membeli televisi HDTV—yang harganya sangat mahal. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang akan berdigitalisasi, hanya dengan mengandalkan decoder dan televisi standar (Standard Definition Television atau SDTV), tidak akan menerima peningkatan kualitas gambar dan suara yang terlalu kentara dibandingkan dengan sistem analog. Sosialisasi DTV juga alpa menjelaskan bahwa kualitas audio dan visual ditentukan pula dari kesediaan industri kita untuk mengadopsi standar audio dan visual tertentu.

Selain dari itu, yang dimungkinkan oleh kompresi data DTV adalah tersedianya lebih banyak sisa ruang dalam frekuensi siaran, namun bukan berarti harus digunakan untuk ber-HDTV. Sisa bandwith ini bisa digunakan juga untuk menambah pilihan program (multicasting). Kalau setelah digitalisasi Indonesia tetap menggunakan kualitas gambar standar, maka penyelenggara penyiaran akan memiliki lebih banyak lagi ruang ekstra untuk menambah saluran dan program lainnya, seperti misalnya: data broadcasting, software delivery, e-mail, dll.

Sehingga multicasting pun perlu diatur dengan sangat hati-hati, karena berpotensi untuk memecah pasar iklan. Multicasting, jika tidak ditangani dengan seksama, dapat membuat televisi lokal lebih tersiksa karena pasar iklan akan lebih terfragmentasi dan yang akan berjaya hanyalah stasiun-stasiun televisi yang didukung oleh pemodal besar.[2]

Secara teknis, digitalisasi penyiaran memang menuntut terjadinya penyebaran infrastruktur dan entitas bisnis ini ke seluruh wilayah Indonesia. Jika tidak diatur dengan hati-hati, semangat penyebaran yang dibawa oleh teknologi ini bisa mentah dan kehadiran digitalisasi hanya akan semakin memperkuat kepentingan bisnis para pemain-pemain lama dalam industri penyiaran.

Pada akhir 2013, Kemenkominfo (Kementrian Komunikasi dan Informasi) akhirnya membatalkan tenggat waktu digitalisasi penuh (switch-off) penyiaran Indonesia, yang semula dijadwalkan tahun 2018. Rencana awalnya, tahun 2018 semua stasiun televisi sudah akan bersiaran digital dan pemerintah akan mematikan semua siaran analog di seluruh Indonesia. Rencana ini berubah ketika Mahkamah Agung (MA) membatalkan Permen No. 22 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan penzonaan siaran digital. Keputusan ini dikeluarkan MA menanggapi tuntutan dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang mengeluhkan bahwa Permen ini tidak memiliki payung hukum, terutama karena UU Penyiaran No. 32 tahun 2002 sama sekali tidak menyebutkan mengenai pengadaan penyiaran digital.

Sama dengan televisi dan media lainnya, sejak awal perkembangan Internet di Indonesia sudah menunjukkan indikasi sentralisasi di Jakarta (Goggin dan Hjort, 2011), yang setidaknya disebabkan dua faktor. Faktor pertama adalah pengembangan awal Internet di Indonesia yang dimulai di pulau Jawa. Pada mula pengembangan Internet di Indonesia, sama seperti di negara lain, dimulai dalam universitas-universitas besar di Indonesia, namun kemudian mendapat kendala finansial. Sehingga, hanya dua universitas di Jawa yang melakukan pengembangan lebih lanjut, yaitu UI dan ITB. Melalui hubungan-hubungan antar universitas dan personal, kedua universitas ini mengembangkan proyek UINET (Universitas Indonesia NETwork) (UI) [3] dan IPTEKNET (Ilmu Pengetahuan dan TEKnologi NETwork) (ITB).[4] Kedua proyek yang dilakukan oleh dua universitas besar inilah yang kemudian menjadi model pengembangan Internet di Indonesia. Sehingga, pengetahuan mengenai pengembangan internet pun pada akhirnya hanya mengacu pada kondisi yang ada di pulau Jawa, dan mengecilkan fakta bahwa daerah lain di luar pulau Jawa memiliki kondisi yang berbeda, yang menuntut pengembangan model lain.

Faktor kedua adalah hubungan pengembangan internet dengan sentra industri di Indonesia, yang selalu terjadi/berada di pulau Jawa. Dalam hal ini, Jakarta memiliki posisi strategis karena perannya sebagai ibukota Indonesia. Kebijakan Soeharto yang sangat terpusat menjadikan Jakarta sebagai pusat industri, budaya, politik dan ekonomi sekaligus. Sebagai contoh, aktivitas Internet pertama kali dilakukan melalui BBS sederhana yang meggunakan sambungan Internet dengan kabel telepon. Saat itu, hanya penyuka telekomunikasi di Jakarta saja yang memiliki akses pada pengetahuan akan BBS. Tahun 1980an, beberapa penggiat teknologi komunikasi membuka layanan pusat BBS yang semuanya berlokasi di Jakarta (Hertadi, 1995).

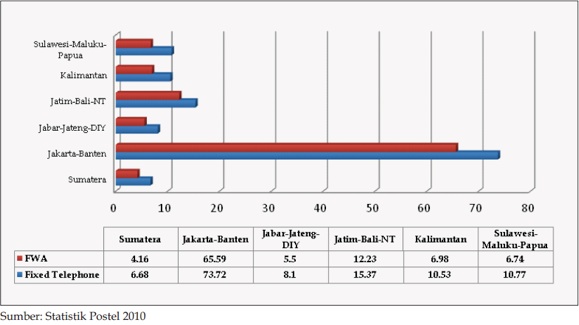

Mereka yang menggunakan BBS ini pula yang pertama kali mengenali kendala sambungan Internet di Indonesia: ketersediaan saluran telepon dan biaya (Lim, 2005). Bahkan di tahun 2005, PT Telkom, yang waktu itu merupakan perusahaan telekomunikasi nasional, hanya mampu membangun 9 milyar sambungan telepon dalam skala nasional. Artinya, dengan total populasi 215 milyar jiwa, Indonesia hanya melayani 4 persen kebutuhan telepon nasional dan sebagian besar di Jakarta. Paparan ini merupakan gambaran umum mengenai kondisi pengembangan infrastuktur telekomunikasi di Indonesia. Isu tentang pusat dan daerah selalu terjadi: sebagai ibukota negara, Jakarta selalu menjadi daerah dengan infrastruktur telekomunikasi tertata dan selalu berkembang. Sementara, 64,4 persen daerah pedesaan dan terasing sama sekali tidak tersentuh oleh, bahkan, alat telekomunikasi dasar seperti telepon. Pada tahun 2010, teledensitas[5] pengguna telepon tertinggi tetap terdapat pada wilayah Jakarta-Banten yang mencapai 73,72 persen. Angka ini jauh lebih besar daripada wilayah lain di Indonesia (Kemenkominfo, 2011: 8).

Tabel 2: Pengguna Telepon Tetap Kabel dan Nirkabel per Wilayah di Indonesia

Karena saat ini PT. Telkom adalah perusahaan terbesar yang memiliki jaringan komunikasi terluas di Indonesia, dan karenanya mendominasi praktik penyediaan jasa Internet di Indonesia (Laporan Market Intelligence, 2008), dapat dipastikan bahwa industri Internet juga masih terpusat di Jakarta.

Sebenarnya pemerintah, melalui Kemenkominfo, telah mengembangkan beberapa program pengembangan Internet di daerah pedesaan. Berawal dari tahun 2011, pemerintah Indonesia mengembangkan, misalnya, “Desa PINTER (Internet for rural people, 2011), kios Internet dan mobile Internet seperti program PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) dan MPLIK (Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan) (2012) juga ‘Desa Digital’ yang mulai diberlakukan pada tahun 2013. Namun kebanyakan, ketika peralatan pengembangan Internet di pedesaan ini rusak, pemerintah tidak menyediakan suku cadang dan teknisi yang memadai. Sehingga, peralatan yang rusak harus dibawa kembali ke ibukota dan memakan waktu yang sangat lama, bahkan tidak pernah kembali. Pada akhirnya banyak program pengembangan Internet di pedesaan yang gagal atau berhenti beroperasi.

Sentralisasi isi: Melihat televisi, radio, dan media cetak

Isi dan materi media yang homogen merupakan konsekuensi dari sistem bermedia yang sentralistis, sehingga tidak luput dari bias kepentingan politik, sosial dan ekonomi kelompok tertentu. Dalam konteks televisi, dari sekitar 100 stasiun lokal, banyak yang justru menjadi perpanjangan 10 televisi swasta di atas. Ada paling tidak dua alasan. Pertama, sejak awal, keberadaan TV lokal tersebut berperan sebagai perpanjangan relay program televisi jaringannya, yang biasanya merupakan televisi swasta nasional. Kedua, karena minimnya dana untuk memproduksi konten, TV lokal memilih untuk mereproduksi konten yang sudah ada yang diproduksi stasiun swasta nasional. Alasan terakhir diikuti dengan sedikitnya jumlah rumah produksi di luar kota Jakarta. Sehingga, alih-alih menjadi sumber alternatif berita dan hiburan, TV lokal seringkali hanya menyiarkan konten berita dan hiburan yang tidak luput dari bias ideologi yang Jakarta-sentris.

Konsentrasi isi dan geografis ini diperburuk dengan bersandarnya pilihan acara berdasar sistem ‘rating’. Rating digunakan dalam proses produksi sebagai standar daya tarik bagi pengiklan. Stasiun televisi seringkali mengutamakan rating dibanding kualitas acara (Panjaitan dan Iqbal, 2006)—selama rating suatu acara tinggi, walaupun kualitasnya tidak mendidik dan jelek, acara tersebut akan terus ditayangkan dan direproduksi. Dalam konteks ini, penonton dibayangkan sebagai komoditas rating yang dijual ke pengiklan, alih-alih sebagai publik yang berhak mendapatkan tontonan bermutu.

Hal serupa pun terjadi dalam konteks radio. Meskipun secara geografis sistem penyiaran radio di Indonesia sudah terdesentralisasi, konten program radio tetap mencerminkan tren yang ada dalam konten televisi. Sebabnya, bahkan jauh sebelum komersialisasi sistem pertelevisian, stasiun-stasiun radio diberikan izin hanya untuk menyiarkan konten hiburan, tanpa berita dan/atau program-program politik. Hal inilah yang menetapkan formula produksi mayoritas radio komersial, yang memiliki penetrasi 40 persen dari total populasi, yang perlahan-lahan juga diakuisisi sebagai bagian dari konglomerasi media yang terpusat di Jakarta. Bahkan setelah Reformasi, di mana stasiun radio diizinkan menyiarkan berita dan diskusi politik, mayoritas dari mereka masih terfokus pada konten hiburan.

Hal ini sangat berbeda dengan sistem media cetak, khususnya surat kabar. Dengan penetrasi 25 persen dari total populasi, surat kabar di Indonesia meningkat drastis dari 289 di tahun 1997, menjadi 1,381 di tahun 1999, dan 1,881 di tahun 2001; sementara radio ‘hanya’ meningkat dari 717 di tahun 1997 menjadi 845 di tahun 2007 (Nugroho et al., 2012; Armando, 2014). Hingga kini, halaman utama surat-surat kabar senantiasa dipenuhi oleh informasi mengenai korupsi dan penyelewengan kekuasaan.

Perbedaan-perbedaan konten ini, di satu sisi, menunjukkan kuatnya tradisi pers dalam media cetak, yang menjadikannya unik dibandingkan televisi dan radio. Namun, di sisi lain, fungsi pengawasan pemerintah yang dijalankan oleh surat kabar masih belum mengoptimalkan pelibatan warga negara biasa. Jika dikaji lebih mendalam lagi, terdapat pula sensasionalisasi korupsi dan pejabat-pejabat yang didakwa, yang kemudian bermigrasi ke infotainment, sehingga mereduksi pemantauan pemerintahan oleh warga negara menjadi komoditas gosip yang bisa dijual ke pengiklan.

Tantangan 2: Implementasi undang-undang

Era reformasi sebenarnya telah melahirkan produk-produk hukum untuk menciptakan media komunikasi yang berfungsi sebagai ruang publik. Aturan-aturan yang diterapkan, salah satunya, adalah untuk mencegah adanya oligopoli kepemilikan, sentralisasi geografis di Jawa, serta bias dan homogenisasi isi media. Undang-undang ini termasuk UU Pers No. 40 tahun 1999, UU Penyiaran No. 32 tahun 2002, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008. Dengan diterapkannya undang-undang di atas, mengapa sentralisasi kepemilikan dan geografis tetap sarat dalam media komunikasi di Indonesia?

Undang-undang penyiaran

Dalam bidang penyiaran, paling tidak ada tiga masalah utama. Pertama adalah tarik menarik kuasa dalam wilayah kewenangan antara Kementrian Komunikasi dan Informatika dan KPI. UU Penyiaran 2002 diberlakukan untuk menyelenggarakan penyiaran yang demokratis, yaitu melalui prinsip ‘diversivikasi kepemilikan’ dan ‘diversifikasi isi’. Untuk itu, sebuah lembaga yang merupakan penjelmaan ‘publik’ yang diinstitusikan dibuat, yaitu ‘Komisi Penyiaran Indonesia’ (KPI). Dari sejak awal diberlakukannya UU 2002, tarik menarik kuasa antara KPI, industri dan pemerintah sudah berlangsung. Pada tahun 2003, ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) mengajukan judicial review UU Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Fokusnya pada dua hal: 1) otoritas untuk memberikan surat izin siaran diberikan pada pemerintah dan bukan KPI; dan 2) mencabut aturan tentang penggantian sistem relay menjadi sistem berjaringan. Tentu keduanya diajukan karena dianggap merugikan industri. Dari 22 pasal yang diajukan semua ditolak, kecuali dua pasal. Salah satunya berisi dihapuskannya peran KPI dalam penyusunan PP tentang Penyiaran dan menjadikan penyusunan PP tersebut hanya sebagai wewenang Pemerintah.[6] Kemudian, industri, melalui pemerintah, berhasil membatasi gerak KPI dengan diberlakukannya PP Penyiaran No. 49, 50, 51, 52 tahun 2005 sebagai ketentuan pelaksana UU Penyiaran. PP ini melahirkan Depkominfo sebagai regulator media penyiaran dan mengambil alih wewenang pemberian izin penyiaran, yang awalnya merupakan wilayah otoritas KPI. Langkah pemerintah ini mengindikasikan terhambatnya demokratisasi penyiaran oleh kuasa modal dan birokrasi (Sudibyo, 2004 dan 2009; Mufid, 2007; Rianto, 2002; Kitley, 2008).

Pada masa pemerintahan SBY, Kemenkominfo secara konsisten telah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berfungsi untuk menjaga kelanggengan kepentingan ekonomi politik pihak-pihak tertentu di era digitalisasi. Salah satu contoh yang paling penting adalah lahirnya Permen No.22 dan 23 tahun 2012 tentang Penyiaran digital yang kini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Kedua Permen tersebut dianggap membatasi kepemilikan Mux yang pada hanya menguntungkan segelintir pemain-pemain lama industri pertelevisian.

Narasi digitalisasi pertelevisian itu sendiri sebenarnya baru menjadi pembicaraan santer ketika industri televisi nasional menawarkan DTV sebagai solusi kewajiban mereka untuk berjaringan. Ketika industri televisi nasional dikecam karena memakai sebagian besar frekuensi TV di seluruh Indonesia dan tidak memberikan ruang bagi stasiun lokal, mereka kerap menjawab bahwa isu keterbatasan frekuensi tersebut akan menjadi urusan sejarah begitu Indonesia memasuki era digitalisasi. Dengan adanya digitalisasi, mereka dapat terus bersiaran nasional dan stasiun lokal akhirnya bisa mendapatkan ruang yang lebih besar. Bahwa masih banyak masalah berjaringan yang tidak mampu diselesaikan oleh migrasi digital, adalah sebuah isu lain lagi yang nampaknya diabaikan sama sekali oleh industri televisi nasional.

Permasalahan kedua adalah lemahnya UU Penyiaran itu sendiri. Kuasa industri dan pemerintah dapat dilanggengkan dan oligopoli kepemilikan dapat bertahan karena berlindung pada frasa-frasa dalam undang-undang tersebut yang ambigu dan dapat disalahtafsirkan, yaitu pasal 18 ayat (1) dan pasal 34 ayat (4)[7].

Permasalahan ketiga adalah implementasi sistem siaran berjaringan. Selain masalah adanya tumpang tindih kewenangan perizinan lembaga penyiaran antara KPI dan Kemenkominfo, model sistem berjaringan juga dihadapi dengan permasalahan teknis dalam pelaksanaannya—infrastruktur dan sistem yang belum memadai, TV lokal yang minim sumber daya manusia dan dana, tendensi TV swasta nasional yang superior terhadap TV lokal, terpusatnya modal dan lembaga penyiaran di Jakarta dll (Armando, 2011). Yang lebih penting lagi, yang kami ingin ajukan, adalah minimnya riset tentang implementasi sistem siaran berjaringan ini, terutama kaitannya dengan media-media lainnya di bawah konglomerasi media yang sama. Dua belas kelompok media mengendalikan seluruh televisi komersial yang masih bersiaran secara nasional, 111 radio komersial dengan jangkauan terpusat di wilayah berdaya beli tinggi, empat media berita online paling populer, serta lima dari enam surat kabar dengan oplah tertinggi (Nugroho et al., 2012; Armando, 2014) (lihat tabel 1). Dampak dari kepemilikan silang terhadap sharing konten, atau bahkan penggunaan platform berganda yang dimiliki satu konglomerasi terhadap pembatasan informasi bagi publik belum pernah diteliti. Kami berargumen bahwa implementasi UU Pers, Penyiaran, dan ITE perlu mengikutsertakan penelitian yang sistematis dan menyeluruh sebagai alat kritik dan perbaikan dalam proses implementasi tersebut.

Berkaitan dengan keberadaan DTV (digital television), Indonesia perlu memiliki sebuah peta kebijakan yang jelas, yang menjabarkan mau dibawa ke mana industri penyiaran (dan telekomunikasi) kita, setidaknya untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Kerumitan status hukum penyiaran digital mensyaratkan agar proses migrasi digitalisasi dan pengelolaanya tidak boleh diatur hanya dalam tataran peraturan yang dapat diganti jika terjadi pergantian pemerintahan. Pengaturan sebuah migrasi dengan skala menyeluruh dan semahal digitalisasi, diperlukan komitmen bangsa yang tidak bisa hanya diatur di tataran Peraturan Pemerintah atau Menteri. Perlindungan ini, paling baik diberikan melalui jaminan sebuah Undang-Undang Penyiaran agar semangatnya tidak dengan mudah digeser jika terjadi pergantian kabinet dan kepentingan politik.

Selama belum dilahirkan undang-undang baru yang memberikan ketentuan peralihan dari UU no 32 atau lahirnya UU Penyiaran baru, peraturan apapun mengenai digitalisasi yang dilahirkan dibawahnya secara otomatis akan menjadi cacat hukum, karena UU Penyiaran saat ini berfungsi berdasarkan prinsip-prinsip penyiaran analog.

Salah satu tantangan legal lain yang perlu ditangani dengan hati-hati oleh pemerintahan baru Jokowi-JK adalah mengenai konvergensi media. Konvergensi media adalah sebuah tahapan dimana batasan di antara beberapa jenis media melebur dan kemudian menjalankan fungsi-fungsi yang menyatu dan bersinergi.

Dalam era digitalisasi, isu konvergensi media berpotensi menjadi lebih rumit lagi. Digitalisasi pada akhirnya akan meleburkan batasan antara media penyiaran dan digital. Pada gilirannya, penyiaran televisi pun akan melakukan fungsi-fungsi digital seperti halnya Internet dan komputer. Fungsi televisi dan lembaga penyiaran di masa depan tidak lagi hanya berjualan program dan iklan.

Tahapan ini akan menghadirkan masalah perundang-perundangan menjadi lebih rumit lagi, karena akan semakin sulit untuk dibedakan antara penyelenggara penyiaran dan penyelenggara sistem elektronik. Semua konten siaran digital nantinya akan jatuh ke dalam kategori informasi elektronik. Batasan antara publik dan privat akan semakin melebur dan lembaga penyiaran akan menyediakan berbagai jenis layanan informasi berbasis individu (privat) walaupun menggunakan teknologi penyiaran (sinyal adalah milik publik).

Pada saat ini pula, UU Penyiaran bisa bertabrakan dengan UU ITE karena pengaturan yang terlalu kaku, terpaku pada satu jenis medium, atau kehadiran pasal-pasal karet. Pengaturan dalam UU ITE yang sangat rawan mendorong terjadinya penyensoran berpotensi digunakan untuk membungkam lembaga penyiaran. Kalau azas blanket censorship diterapkan di era digital, maka sebuah tayangan atau informasi elektronik yang bermasalah dapat digunakan untuk mencabut izin sebuah lembaga penyiaran. Ini mengapa kita perlu membahas sedikit lebih dalam konteks dan masalah yang timbul dengan dilahirkannya UU ITE.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

‘Internet cepat untuk apa?’ Itulah salah satu pertanyaan menteri Komunikasi dan Informatika beberapa waktu lalu pada akun Twitternya. Pertanyaan ini sempat menjadi topik pembicaraan para netters di Indonesia, karena menggambarkan ketidakjelasan tata kelola Internet di Indonesia (yang seharusnya menjadi urusan Kementerian Komunikasi dan Informasi). Padahal, Internet kini menjadi medium yang semakin populer digunakan untuk masalah-masalah penting, seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan atau sistem e-government.

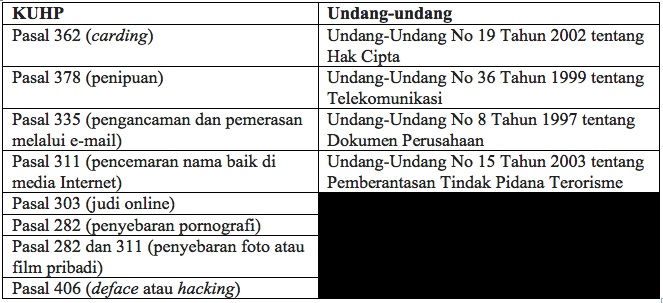

Namun demikian, paling tidak pemerintah telah menyediakan perangkat hukum di bidang internet. Secara umum perangkat hukum di bidang Internet di bagi menjadi dua, yaitu perangkat hukum mengenai infrastruktur dan perangkat hukum mengenai konten (materi). Perangkat hukum mengenai infrastruktur meliputi aturan-aturan terkait dengan telekomunikasi dan penyiaran serta ketentuan tentang frekuensi radio dan orbit satelit. Sementara itu pada bagian konten (materi), pemerintah telah mengeluarkan banyak peraturan yang berhubungan dengan pemanfaatan Internet sebagai media informasi, antara lain yang terkait masalah perlindungan konsumen, perbankan, asuransi, hak kekayaan intelektual, pokok pers, ketentuan pidana perdata (kata kuncinya adalah ‘informasi’). Kedua area penting yang diatur oleh perundangan ini secara rinci dituangkan ke dalam UU ITE, yang tidak berdiri sendiri. Beberapa pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang-undang lain turut mengatur kegiatan berinternet di Indonesia (lihat tabel 3).

Tabel 3: KUHP dan UU yang berkaitan dengan UU no. 11/2008 tentang ITE

Walaupun pemerintah telah mulai mengembangkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan dan penggunaan Internet, masih terdapat beberapa celah di mana pengguna Internet sulit untuk mendapat perlindungan. Celah kelemahan pertama adalah dalam hal kebebasan untuk berekspresi. Sebenarnya, kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi di ranah publik, telah di atur dalam Undang Undang Dasar (UUD) pasal 28f dan Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, UU no. 11/2008 tentang ITE, justru berpotensi melanggar pelaksanaan hak warga negara Indonesia untuk bebas berekspresi di dunia maya. Contoh kasus Prita Mulyasari, Diki Candra dan baru-baru ini Florence Sihombing, yang menghadapi sanksi pidana akibat aktivitas penyampaian pendapat dan informasi di Internet, sampai sekarang belum didukung oleh undang-undang Internet yang jelas dan berpihak pada pengguna Internet.

Masalah lain adalah adanya definisi-definisi yang kabur dan multitafsir dalam beberapa istilah yang digunakan dalam UU ITE, seperti ‘pornografi’ dan ‘tindakan meneruskan, menerima dan mengunduh informasi elektronik’. Hal ini, lebih lanjut, dapat berimplikasi langsung pada pembatasan berekspresi (contoh kasus pengambilan foto Anjasmara untuk Bank Indonesia).

Celah kedua adalah pemerintah belum memiliki lembaga dengan keahlian teknis yang handal. Saat ini, Depkominfo memiliki TRUST+ sebagai lembaga yang mengatur alur informasi yang beredar di dunia maya. Salah satu yang telah dan biasa dilakukan oleh TRUST+ adalah blokir terhadap konten. Tetapi, pada banyak kesempatan lembaga ini melakukan blokir terhadap situs, bukan terhadap konten. Kasus terakhir yang terjadi adalah ketika Depkominfo melakukan blokir terhadap VIMEO, hanya karena beberapa kontennya dianggap tidak patut. Depkominfo, melalui TRUST+, pada saat itu menihilkan lebih banyak konten VIMEO yang memiliki nilai positif. Namun, masalah pemblokiran akses terhadap informasi digital, sudah terbukti tidak hanya terbatas pada isu pornografi demi menjaga moralitas bangsa, sebuah tujuan yang sama-sama diusung UU Penyiaran dan UU ITE. Contohnya, pada tahun 2013 pemerintah juga telah memblokir berbagai situs transaksi mata uang asing karena masalah perizinan dan proteksi firma-firma keuangan dalam negeri.

Salah satu potensi masalah yang lain adalah Kemenkominfo dalam hal ini lembaga TRUST+, hanya dapat melakukan blokir pada sisi koneksi/akses keluar masuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena mayoritas situs Internet memiliki server di Amerika Serikat, bukan milik pemerintah Indonesia. Artinya, apabila ada pengaduan terhadap konten pada Facebook atau Youtube, misalnya, hal yang dapat dilakukan oleh Kemenkominfo adalah menutup akses koneksi terhadap situs tersebut. Masyarakat yang memiliki literasi Internet dengan mudah dapat mengganti DNS lokal menjadi DNS publik (misalnya yang dimiliki oleh Google). Dengan mengganti DNS, masyarakat tetap dapat mengakses situs yang telah diblok oleh Kemenkominfo.

Tantangan 3: Komunikasi untuk tata pemerintahan demokratis

Infrastruktur media menunjukkan adanya sentralisasi, yang berdampak pada penyeragaman isi dan pembatasan partisipasi publik lokal, bertentangan dengan visi misi Jokowi-JK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan keterbukaan informasi. UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 atau UU KIP, menjamin hak warga negara atas informasi publik. Karena informasi yang dimiliki lembaga negara adalah hak publik, maka publik bisa ikut memantau tata kelola pemerintahan. Berbagai lembaga negara telah menerapkan UU KIP dengan derajat yang berbeda-beda, relatif atas kesiapan PNS yang mendigitalisasi dan mengunggah informasi publik ke dalam laman lembaga mereka. Seringkali dalam pelaporan status implementasi, dikeluhkan bahwa terdapat permasalahan sumber daya manusia, termasuk pola rekrutmen dan minimnya sanksi atas kinerja yang buruk.

Hasil kerja sama antar berbagai kementerian dan lembaga anti-korupsi bernama Open Government Indonesia (OGI), diinisiasi tahun 2011 untuk mencari model terbaik buat monitoring dan evaluasi oleh publik. Masih dalam usia belia, model pemerintahan terbuka ini hanya akan berhasil melibatkan warga jika ada inisiatif reformis dari para birokrat di dalam pemerintahan. Pemerintahan Daerah DKI Jakarta, di bawah Basuki Tjahaja Purnama, telah berupaya memulai dengan membuka anggaran dan trayek angkutan umum 2013. Dalam bentuk aplikasi yang ramah, warga bisa mengakses data dari ponsel pintar mereka.

Penyelenggaraan Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam politik terus meningkat. Bahkan, transparansi didorong oleh warga negara biasa dengan gotong royong entri data melalui Kawal Pemilu, yang juga diliput secara luas oleh media cetak, berita televisi, online, dan radio. Jika dicermati, momentum tersebut terjadi juga karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan UU KIP dengan mengunggah formulir C1 yang merupakan basis data entri gotong royong ini (Rakhmani, 2014).

Implementasi UU KIP serta beberapa UU dan Peraturan lainnya yang mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas tata pemerintahan (lihat misalnya UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI, UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda, Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif, UU No. 5/2013 tentang Aparatus Sipil Negara), perlu ditempatkan secara strategis di antara UU Pers, UU Penyiaran, dan UU ITE. Restrukturisasi dan desentralisasi sistem media yang sekarang masih sentralistis, wajib dilakukan jika implementasi UU KIP, berikut rangkaian UU dan Peraturan yang berkenaan dengan tata pemerintahan, ingin berjalan dengan baik.

Penutup

Dalam tulisan ini, kami berargumen melalui kondisi media komunikasi Indonesia terkini, utamanya dalam sektor penyiaran dan Internet, bahwa sentralisasi kepemilikan, geografi, dan isi akan membatasi partisipasi publik yang merupakan visi misi pemerintahan Jokowi-JK. Kami menekankan bahwa ketiga area permasalahan tersebut saling berhubungan, sehingga pencarian solusi harus berangkat dari pemahaman masalah yang menyeluruh ini. Permasalahan oligopoli kepemilikan media oleh segelintir konglomerat berhubungan erat dengan sentralisasi geografis, infrastruktur dan isi/materi media. Hal ini pun juga berkaitan dengan adanya bias ideologi isi media. Bias ideologi dapat berbentuk isi konten yang tidak mewakili suara kaum terpinggirkan—baik agama, identitas seksual, etnisitas dll; usaha penyensoran atas dasar ‘perlindungan moral bangsa’ yang lebih sering mewakili kepentingan kelompok mayoritas; maupun, isi media yang direproduksi berdasar azas sensasionalisme dan kebutuhan modal.

Namun, karena besarnya kompleksitas isu komunikasi publik, kami juga membatasi pembahasan kami pada isu-isu yang kami anggap paling mendesak. Dalam setiap sub bab kami tidak pernah melepaskan permasalahan industri televisi dan Internet. Seperti yang sudah disebutkan, televisi adalah media utama yang menjadi sumber informasi publik saat ini. Karena karakter teknologinya yang memiliki potensi untuk menjadi wadah partisipasi publik yang luas, televisi pun mengalami transformasi yang dinamis, seperti saat ini dalam hal digitalisasi dan konvergensi. Sementara itu, Internet pun juga berpotensi besar untuk menstimulasi partisipasi publik secara lebih luas lagi, terutama dalam konteks geografi kepulauan di Indonesia.

Potensi keterlibatan publik melalui Internet ini sudah dipaparkan dalam sub bab ‘Tantangan 3: komunikasi untuk tata pemerintahan demokratis’. Di satu sisi, televisi dan Internet merupakan teknologi yang menjanjikan untuk menjadi ruang publik di Indonesia, tetapi di sisi lain keduanya pun menjadi media yang paling diwarnai intrik-intrik politik kepentingan pemodal, birokrasi, dan ideologi. Kami sudah mengidentifikasi undang-undang yang ada justru akan menghalangi realisasi ruang publik, misalnya UU ITE dan UU Penyiaran. Kami juga sudah menyebutkan kompleksitas masalah yang dihadapi dalam usaha implementasi undang-undang komunikasi publik pasca Reformasi. Pengembangan kebijakan yang tepat sasaran, sesuai dengan visi misi komunikasi publik pemerintahan Jokowi-JK, harus berdasarkan pada penelitian yang dengan teliti dan menyeluruh. Penelitian ini pun perlu secara strategis menempatkan UU ITE dan Penyiaran dengan UU KIP agar secara nyata mengampu partisipasi publik kritis untuk mengiringi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.***

Rianne Subijanto adalah kandidat doktor ilmu komunikasi di University of Colorado Boulder, Amerika Serikat.

Inaya Rakhmani adalah ketua Pusat Kajian Komunikasi, Universitas Indonesia dan associate di Asia Research Centre, Murdoch University, Australia.

Citra Diani adalah kandidat doktor dari Columbia University, Amerika Serikat.

Endah Triastuti adalah Ketua Program Sarjana Reguler, Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Indonesia dan terafiliasi dengan CAPSTRANS (Centre for Asia Pacific Social Transformation Studies), University of Wollongong, Australia

Bibliografi

Armando, Ade. 2011. Televisi Jakarta di atas Indonesia: kisah kegagalan sistem televisi berjaringan di Indonesia. Yogyakarta: Bentang.

———. 2014. “The Greedy Giants: Centralized television in post-authoritarian Indonesia” International Communication Gazette, 76(4-5), pp. 390-406.

Lim, Merlyna. 2011. @crossroads democratization & corporatization of media in Indonesia. Tempe, AZ: Participatory Media Lab at Arizona State University.

———. 2012. The League of Thirteen Media Concentration in Indonesia. Tempe, AZ: Participatory Media Lab at Arizona State University.

Mufid, Muhamad, and Sholehuddin. 2005. Komunikasi & regulasi penyiaran. Jakarta: Kencana : UIN Press.

Nugroho, Y., Putri, D.A., Laksmi, S. 2012. “Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia” (Report Series. Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through the Lens of Citizens‘ Rights). CIPG and HIVOS, Jakarta.

Panjaitan, Erica L dan TM. Dhani Iqbal. 2006. Matinya rating televisi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Philip Kitley. 2008. “In court with the Indonesian Broadcasting Commission: old battles and new identities in the context of reform”, The Pacific Review, 21:3, 351-367.

Rakhmani, I. 2014, July 21. “Technology for Transparency”. Accessed on 29 August 2014 from New Mandala: http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/07/21/technology-for-transparency/

Rianto, Puji. 2012. Dominasi TV swasta (nasional): tergerusnya keberagaman isi dan kepemilikan. Sleman, Yogyakarta: Pemantau Regulasi & Regulator Media.

Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi politik media penyiaran. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta bekerjasama dengan ISAI (Institut Studi Arus Informasi), Jakarta.

———. 2009. Kebebasan semu: penjajahan baru di jagat media. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wiwik, Novianti. 2013. “Televisi Lokal dan Konsentrasi Kepemilikan Media” dalam Eksistensi Media Lokal di Era Konvergensi (Vol. 11, Nomor 1, tahun 2013). Diterbitkan oleh Balai Pengkajian dan pengembangan Komunikasi dan Informatika Bandung (BPPKI) Badan Litbang SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Undang-undang

UU Pers No. 40 tahun 1999

UU Penyiaran No. 32 tahun 2002

UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 tahun 2008

PP Penyiaran No. 49, 50, 51, 52 tahun 2005

Permen No.22 dan 23 tahun 2012 tentang Penyiaran digital

Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

KUHP pasal 362, 378, 335, 311, 303, 282, 311

Undang Undang Dasar (UUD) pasal 28f

Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008

UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI

UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Permendagri 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda

Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif

UU No. 5/2013 tentang Aparatus Sipil Negara

—————

[1] wawancara pribadi dengan pengurus APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia), tanggal 11 Agustus 2014.

[2] Misalnya, di Amerika Serikat sendiri perdebatan tentang keperluan ber-HDTV versus multicasting sempat sangat santer. Bahkan Rupert Murdoch, salah satu raja media massa di AS awalnya menyebut HDTV sebagai isu kemewahan. Dalam wawancaranya dengan majalah Forbes, ia mempertanyakan kenapa spektrum ekstra yang dimungkinkan oleh digitalisasi tidak sepenuhnya digunakan untuk memperkaya jumlah channel agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan program.

[3] UI bekerja sama dengan KAIST (Korean Advanced Institute of Science) membangun Unix-to-Unix-Copy protocol (UUCP) untuk melakukan sambungan Internet internasional pertama dengan Seismo, Seizmic Research, Arlington-Virginia, USA.

[4] ITB bekerja sama dengan Jepang di bawah proyek WIDE (Widely Integrated Distributed Environment). Jepang mengundang ITB sebagai rekanan penelitian yang berkolaborasi dalam organisasi AI3 (Asian Internet Interconnection Initiatives). Menggunakan jSat (Japanese Satelit Coorporation), ITB membangun infrastruktur Internet lokal di dalam universitas.

[5] Telepon tetap (fixed telephone) dihitung dengan membagi jumlah saluran telepon tetap dengan total penduduk kemudian mengalikan dengan 100.

[6] Lihat: http://agussudibyo.wordpress.com/2008/03/28/judisial-review-uu-penyiaran-kemenangan-siapa/, dikunjungi tanggal 25 Agustus 2014.

[7] Lihat: http://jaringnews.com/keadilan/meja-hijau/3712/dinilai-melegalkan-monopoli-uu-penyiaran-digugat, dikunjungi tanggal 25 Agustus 2014.