Fathimah Fildzah Izzati, anggota redaksi Left Book Review (LBR) IndoPROGRESS

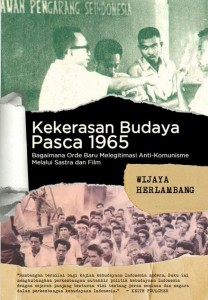

Judul: Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film

Penulis: Wijaya Herlambang

Penerbit: CV Marjin Kiri

Kota Terbit: Tangerang Selatan

Tahun terbit: 2013

Tebal halaman: 333 halaman

Kalau kemanusiaan tersinggung, semua orang yang berperasaan

dan berfikiran waras ikut tersinggung,

kecuali orang gila dan orang yang berjiwa kriminal,

biarpun dia sarjana

(Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia)

Ada hal menarik setiap kali datang bulan Agustus. Satu bulan menjelang bulan penuh sejarah, bulan September. Siapa sangka, peristiwa yang terjadi pada suatu hari di bulan September 49 tahun yang lalu itu dapat mengubah dan menjadi penentu kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Ya, peristiwa 30 September 1965. Apa yang anda bayangkan ketika mendengar 30 September 1965? Pembunuhan tujuh jenderal oleh PKI? atau anda tidak peduli? tidak mau berkomentar? Tapi, saya yakin anda tahu sesuatu tentang 30 September 1965. Bagaimana kesan anda ketika mendengar kata-kata seperti ‘komunis’, ‘PKI’, ‘Gerwani’ atau ‘Gendjer-Gendjer?’

Banyak dari rakyat Indonesia akan bergidik jika ditanyai pendapanya tentang komunis atau PKI. Saya pernah menanyakan pendapat 20 orang teman saya secara acak mengenai PKI dan komunisme. Mengejutkan, jawaban mereka hampir serupa. PKI dan kaum komunis adalah penjagal, menjijikkan, seram, kejam, atheis, jahat, pembunuh, dan semua hal keji ada pada mereka. Uniknya, ketika saya tanyakan lebih lanjut pendapat mereka, mereka mengaku tidak tahu alasannya. ‘Ya pokoknya PKI itu jahat’, begitu kata salah satu teman saya.

Pendapat teman-teman saya itu bukanlah pendapat yang unik. PKI dan komunisme telah lama dianggap sebagai entitas setan yang jahat, biadab, dan tak beradab dalam masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, saya yakin jika ditanyakan alasan kenapa mereka memiliki kesan seperti itu, kebanyakan dari mereka akan menjawab tidak begitu mengetahuinya. Lebih buruk, mereka cenderung mengabaikan fakta mengenai dibantainya orang-orang komunis ketika itu. Rakyat Indonesia telah lama dibuat untuk membenci PKI dan komunisme tanpa mereka tahu mengapa, sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Bayangan mengenai peristiwa pembunuhan tujuh jenderal pada tanggal 30 September 1965 dan bayangan mengenai jahatnya PKI dan kaum komunis tidak begitu saja muncul dalam benak masyarakat Indonesia. Begitupun mengenai pembantaian terhadap orang-orang komunis yang mereka amini dan syukuri.

Mengapa masyarakat Indonesia bisa serempak membenci komunisme? Mengapa komunisme harus dibenci masyarakat Indonesia? Siapa yang membuat masyarakat Indonesia membenci komunisme? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut secara apik diuraikan Wijaya Herlambang dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Dalam buku ini, Herlambang menguraikan tesis-tesisnya yang cukup mencengangkan siapa saja yang selama ini membenci komunisme, anti-komunis, dan benci PKI serta komunis, dengan cara yang sangat baik.

Humanisme Universal dan Anti-Komunisme

Satu humanisme Indonesia yang manipolis, bukan humanisme Manikebu yang berpihak pada humanisme yang abstrak dan sempit, liberal, dan individualis. Humanis manipolis dengan tegas menentang imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme… (Sawardo, Harian Rakyat 8 Maret 1964)

Puluhan tahun yang lalu, tepatnya pasca peristiwa G30S tahun 1965, jutaan manusia diburu, dipenjara tanpa pengadilan, diasingkan ke pulau-pulau terpencil, dibunuh dan dibantai secara massal di berbagai wilayah di Indonesia.[1] Mereka yang komunis, anggota PKI beserta afiliasinya, serta mereka yang dekat dengan orang-orang komunis dimusnahkan secara massal tanpa ampun ketika itu. Peristiwa yang mencekam itu menimpa banyak keluarga dan menimbulkan penderitaan yang sangat besar bagi banyak orang dan mungkin masih berlangsung hingga saat ini. Anehnya, peristiwa pembunuhan massal yang terburuk dalam sejarah bangsa Indonesia itu tidak lantas membuat rakyat Indonesia bersimpati pada mereka yang dibunuh dan dibantai, termasuk keluarganya. Yang terjadi justru sebaliknya, kebanyakan rakyat Indonesia mendukung pembantaian itu dan mengutuki mereka yang dibantai itu, hingga saat ini. ‘Komunis pantas mati’, begitu kata seorang teman saya. Yang saya tidak pernah mengerti hingga saat ini, kalaupun benar misalnya PKI merupakan dalang dibalik pembunuhan ketujuh jenderal[2] tersebut, apakah pembalasan yang dilakukan Angkatan Darat dengan membantai jutaan anggota PKI dan afiliasinya pantas dan sepadan? Tentu tidak.

Kebencian yang luar biasa yang ditujukan pada orang-orang komunis dan komunisme hingga saat ini tidak muncul begitu saja dalam benak kebanyakan rakyat Indonesia. Kebencian tersebut merupakan hasil konstruksi rezim militer otoritarian Orde Baru Soeharto selama puluhan tahun. Oleh Orde Baru, kekerasan terhadap kaum komunis dilegitimasi dengan cara yang subtil melalui produk-produk budaya, sebagaimana dijelaskan Wijaya Herlambang dalam buku ini. Akibatnya, segala macam kekerasan yang menimpa kaum komunis dianggap sebagai hal yang sah, normal dan wajar, bahkan hingga saat ini.

Pembentukan rasa benci dan anti terhadap komunisme dilakukan Orde Baru Soeharto berkaitan dengan kepentingan ekonomi politik pada masa itu. Seperti diketahui, kekayaan alam Indonesia pada masa itu sangatlah melimpah dan menjadi perhatian utama dari negara kapitalis besar seperti Amerika Serikat. Sebagai contoh, pada saat itu Indonesia berpotensi memproduksi minyak hingga 20 miliar barel.[3] Tumbuhnya PKI sebagai kekuatan yang besar di Indonesia dan merupakan salah satu partai komunis terbesar di dunia setelah China pada tahun 1950 merupakan ancaman bagi kepentingan ekonomi politik Amerika Serikat. PKI dengan ideologi komunismenya merupakan hambatan terbesar bagi AS yang hendak menguasai kekayaan alam Indonesia.[4] Terlebih, pada saat itu, Soekarno juga cenderung lebih dekat dengan blok Timur (Rusia) dan elemen-elemen Kiri termasuk PKI.[5] Kepentingan ekonomi politik AS yang begitu besar atas Indonesia inilah yang membuat perang anti komunisme dilancarkan.

Bersamaan dengan konteks Perang Dingin ketika itu, perang anti komunisme pun dilancarkan Amerika Serikat diberbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, perang anti komunisme dipimpin oleh Jenderal Soeharto yang naik ke kursi Presiden pasca tragedi pembunuhan massal terhadap orang-orang komunis tahun 1965-1966. Selain membantai jutaan orang komunis, ideologi anti komunisme pun telah sejak lama disemai dalam tiap pikiran rakyat Indonesia dengan cara yang subtil melalui jalan kebudayaan.

Perang terhadap ideologi anti komunisme dan legitimasi pembunuhan massal terhadap orang-orang komunis pada tahun 1965-1966 dilancarkan dengan dikembangkannya ideologi liberalisme dan humanisme universal yang (tentu saja) anti komunisme. Melalui tangan-tangan dingin para budayawan, intelektual, seniman, dan sastrawan, ideologi liberalisme dan humanisme universal pun tumbuh dan berkembang dengan jargon-jargonnya yang terkenal seperti ‘kebebasan berekspresi’, ‘kebebasan intelektual’, dan sebagainya. Salah satu intelektual sekaligus budayawan kunci pengusung ideologi humanisme universal atau liberalisme versi budaya ini ialah Goenawan Mohamad atau yang lebih dikenal dengan GM.

Dalam buku ini, Herlambang juga menjelaskan fakta yang cukup mencengangkan mengenai strategi misi penyemaian ideologi anti-komunisme di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS). Ada dua strategi yang dilancarkan Amerika dalam menjalankan misi tersebut. Pertama, melalui pendidikan. Mereka memberikan beasiswa pendidikan di Amerika dengan dana dari Ford Foundationdan Rockeferell Foundation. Pemberian beasiswa secara besar-besaran ini khususnya terjadi pada tahun 1950an dimana penerima beasiswa diantaranya ialah intelektual-intelektual yang kita kenal saat ini seperti Emil Salim, Mirriam Budiardjo, dan sebagainya. Mereka diberikan beasiswa untuk belajar di AS agar nantinya dapat menjadi pengambil kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia.

Dengan strategi pertama ini, terciptalah banyak intelektual anti-komunis dan pro terhadap liberalisme. Hasilnya, intelektual-intelektual ini lah, selain para budayawan, yang menentukan nilai-nilai apa yang boleh dan tidak boleh berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Strategi penyemaian ideologi anti komunisme melalui pendidikan ini berjalan sukses. Hal ini dibuktikan dengan komitmen politisi PSI (Partai Sosialis Indonesia), partai sayap kanan pada masa itu, Sumitro Djojohadikusumo, yang menyatakan bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) harus direorganisir agar sesuai dengan garis kebijakan Luar Negeri AS di depan para pejabat Rockefeller. (p.62). Ideologi liberalisme yang dicirikan pro pasar itu pun hingga kini masih melekat kuat di institusi pendidikan seperti FEUI.

Strategi kedua, ialah melalui kebudayaan. Diarsiteki Central Intelligence Agency (CIA) dengan Allan Dulles sebagai direkturnya pada saat itu dan didanai lembaga-lembaga filantropi seperti Ford Foundationdan Rockeferell Foundation, misi pun dilancarkan dengan didirikannya Congress for Cultural Freedom (CCF) yang kemudian bermarkas di Paris. CCF yang diketuai Michael Josselson saat itu berada di bawah Office of Policy Coordination (OPC) yang diketuai Frank Wisner. CCF melakukan pengiriman buku secara besar-besaran ke Indonesia. Dalam hal ini terutama buku-buku dengan isi yang mendukung misi penyemaian ideologi anti-komunisme di Indonesia. Pengiriman buku-buku ini dilakukan oleh program officer CCF untuk Asia, Ivan Kats. Kats mengirimkan buku-buku ke 20 perpustakaan di Indonesia dan juga kepada 100 orang lebih intelektual termasuk HB.Jassin, Goenawan Mohamad, dan lain-lain. (p.78).

Selain itu, CCF juga menerjemahkan buku-buku sastra yang berperspektif anti-komunis, termasuk karya pengarang ternama seperti George Orwell‘Animal Farm’ (1945). Di Indonesia, CCF tidak memiliki struktur resmi. Program penerjemahan ini juga dipimpin oleh Ivan Kats dan Goenawan Mohammad (GM) menjadi salah satu penerjemah karya sastra anti komunis tersebut, yakni karya-karya Albert Camus. Dalam surat-menyurat antara Ivan Kats dan GM, terlihat bahwa dengan bayaran sebesar $50 pada waktu itu, misi penyebaran ideologi anti-komunisme pun dimulai.[6] Dengan mengangkat ide-ide demokrasi dan kebebasan, perlawanan terhadap komunisme pun dilakukan menggunakan produk-produk kebudayaan. Para budayawan yang bersetuju dengan ideologi anti komunisme ini nantinya bergabung dalam sebuah deklarasi yang dikenal dengan Manikebu atau Manifesto Kebudayaan. Isi dari Manifesto yang ditandatangani GM, Mochtar Lubis, Taufik Ismail, dan kawan-kawannya ini sama dengan isi dari Manifesto of Intellectual Liberty yang dideklarasikan CCF tahun 1950. (p.84).

Misi penyemaian ideologi liberalisme dan humanisme universal inipun berjalan dengan sukses karena juga didukung oleh militer dan partai-partai sayap kanan yang pada saat itu tidak berada dalam rezim Soekarno seperti PSI. (p.89). Melalui produk-produk budaya, mereka kemudian dapat menentukan pengetahuan apa dan gagasan apa nantinya dianggap benar dan salah oleh masyarakat Indonesia bahkan hingga Orde Baru Soeharto jatuh.

Penyemaian ideologi liberalisme dan humanisme yang mereka lakukan pun dilalui bukan tanpa lawan. Para seniman Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat, terafiliasi dengan PKI) menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap humanisme universal ala manikebu.[7] Menurut para seniman Lekra, humanisme harus memiliki keberpihakan pada rakyat yang ditindas dan bukan sebaliknya. Di sisi lain, mereka yang mendeklarasikan Manikebu pun melancarkan wacana ‘seni murahan’ terhadap karya-karya seniman Kiri.

Kedua kubu ini pun memiliki media penyebaran gagasan atas ideologi yang mereka yakini. Majalah Sastra merupakan majalah utama untuk penulis anti komunis. Sementara itu, para seniman dan budayawan Lekra memiliki Majalah Zaman Baru. Melalui majalah-majalah tersebut serta koran pada masa itu seperti Harian Rakjat, kita dapat melihat perang argumen Lekra vs Manikebu. Manikebu menentang Lekra yang mengagas seni dengan politik sebagai panglima. Sementara itu, Lekta menentang humanisme universal yang dijunjung Manikebu dalam ‘senin untuk seni’ yang tidak memiliki keberpihakan terhadap rakyat yang ditindas dan dengan itu juga tidak berpihak terhadap perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Militer yang Gagah dan Komunis yang Selalu Dibenci

50 millioen Indonesiers wordt den mord gesnoerd alleen

de Communistische Party vecht voor hen kiest Louis de Visser

(50 juta rakyat Indonesia dibungkam.

Hanya Partai Komunis membela hak-hak mereka. Pilih Louis de Visser)

-Poster Henri Pieck, 1929-

Selain para intelektual yang sering disebut dengan Mafia Berkeley (Emil Salim, dkk), kelompok CCF (GM, Mochtar Lubis, dkk), sejarawan Nugroho Notosusanto pun berperan penting dalam menyemai kebencian yang kuat terhadap PKI, komunis, dan komunisme dialam pikiran masyarakat Indonesia. Peran sejarawan Nugroho Notosusanto ini sangat krusial khususnya dalam pembentukan narasi sejarah Orde Baru mengenai tragedi 1965. Sejarah yang ia tulis menjadi versi narasi resmi sejarah Orde Baru dan menjadi doktrin sejarah yang terus melekat hingga saat ini.

Dalam narasi sejarahnya yang berjudul 40 Hari Kegagalan G30S yang terbit pada tahun 1965, Nugroho menuduh PKI sebagai satu-satunya pelaku kudeta tahun 1965 dan mencitrakan komunisme sebagai ideologi anti Tuhan sehingga dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Tidak lama setelah tulisan itu terbit, narasi lain yang bertentangan dengan versi narasi Nugroho dipublikasikan. Narasi tersebut merupakan hasil studi tiga orang akademisi asal Amerika yakni Ruth McVey, Ben Anderson dan Frederick Bunnell. Dalam tulisan berjudul A Preliminary Analysis of October 1, 1965 Coup in Indonesia, ketiga akademisi Amerika tersebut menolak argumen Nugroho dengan berargumen bahwa peristiwa G30S adalah klimaks dari konflik internal Angkatan Darat. Penelitian ini juga menampilkan penolakan terhadap justifikasi kekerasan atas kaum komunis serta berdirinya rezim baru dibawah kendali Soeharto. (p.156).

Namun, narasi sejarah versi Orde Baru buatan Nugroho tersebut pun nampaknya memang belum bisa ditandingi. Tak lama setelah terbitnya 40 Hari Kegagalan G30S, pemerintah pun mulai membuat Monumen Pancasila Sakti dan Monumen Lubang Buaya untuk mengukuhkan apa yang telah ditulis oleh sejarawan Orde Baru, Nugroho Notosusanto. Setelah itu, proyek indoktrinasi ideologi anti komunisme yang sistematis pun dilancarkan negara melalui berbagai pelatihan dan pendidikan di seluruh lembaga negara dan lembaga pendidikan. (p.164).

Dalam narasi sejarah yang dibuat Nugroho, militer ditempatkan dalam posisi yang sangat terhormat dimana militer diposisikan sebagai pahlawan yang berjasa menyelamatkan bangsa dari komunisme. Selain itu, dalam kehidupan politik, militer pun memang ditempatkan Orde Baru dalam posisi-posisi strategis di berbagai lembaga pemerintahan dan berbagai institusi bisnis dan perdagangan, serta media massa yang bekerja sama dengan para aktivis kebudayaan anti-komunis. Bahkan, militer pada waktu itu dapat menjadi pengurus dalam organisasi serikat buruh bentukan Orde Baru seperti SOKSI.(p.145).

Namun, hal-hal itu belumlah dirasa mencukupi. Pada tahun 1980, Nugroho pun mulai menulis naskah film yang didasarkan pada narasi sejarah yang dibuatnya sendiri. Sebagai produk budaya, film dilihat penting dalam rangka penyemaian ideologi anti-komunisme. Terkait hal ini, dramatisasi yang tidak ada dalam narasi sejarah yang ditulis Nugroho bisa ditampilkan melalui film. Film yang kemudian diberi judul ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ itu pun disetujui oleh Soeharto pada tahun 1983. Sutradara film ini, Arifin C. Noer, dipilih berdasarkan rekomendasi Goenawan Mohamad. Semenjak tahun 1984, film ini pun secara rutin diputar di televisi setiap tanggal 30 September hingga tahun 1997. Disini kembali terlihat bahwa Orde Baru Soeharto sangat gigih mempromosikan ideologi anti komunisme ke tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Dalam film itu, komunis digambarkan sebagai pembunuh yang kejam dan menganut atheisme. Mereka digambarkan sebagai entitas setan yang membunuh para jenderal secara sadis. Di sisi lain, militer dicitrakan sangat baik dalam film tersebut. Kemunculan Soeharto dan pasukannya yang dalam film ditampilkan melalui adegan baku tembak dengan para anggota PKI dicitrakan sebagai tindakan kepahlawanan. Selain itu, keluarga militer pun digambarkan sebagai keluarga yang sangat baik dan harmonis dalam film tersebut. (p.189-199).

Sebenarnya film Pengkhianatan G30S/PKI bukanlah satu-satunya film yang ditujukan untuk menggambarkan kepahlawanan militer. Terdapat beberapa film lain yang dibuat dengan tujuan yang sama, yakni Enam Jam di Jogja, Serangan Fajar, Janur Kuning, dan Jakarta 66 : Sejarah Perintah 11 Maret.(p.166). Setelah film Pengkhinatan G30S/PKI, sebuah novel dengan judul dan isi yang sama pun dibuat oleh Arswendo Atmowiloto.

Kemudian, pada tahun 1966 hingga 1970, terbit sepuluh cerpen mengenai peristiwa 65 yang bertemakan humanisme universal yang diterbitkan dalam Majalah Horison pimpinan Taufik Ismail. Kesepuluh cerpen ini menampilkan struktur cerita yang sama dimana semuanya memanipulasi humanisme universal yang mereka yakini. Dalam kesepuluh cerpen tersebut, pembunuhan terhadap komunis digambarkan sebagai tindakan yang sah demi membela humanisme. Melalui konflik psikologis para tokoh dalam cerita, para penulis cerpen-cerpen ini menggiring pembaca untuk meletakkan simpati pada para pelaku kekerasan dan bukan pada para korban (dalam hal ini orang-orang komunis). Tidak ada simpati sama sekali terhadap korban. Malahan, pembunuhan terhadap mereka yang komunis dan diduga komunis digambarkan dalam cerpen-cerpen tersebut sebagai sebuah tindakan yang heroik.

Dalam cerpen-cerpen tersebut terlihat dengan jelas wajah humanisme universal yang dianut para penulisnya, yang kebanyakan juga setuju dengan Manikebu. Wajah humanisme universal tersebut ditunjukkan melalui tokoh protagonis dalam cerpen-cerpen tersebut yang kebanyakan adalah mereka yang ambil bagian secara langsung dalam pembunuhan massal 65. Yang paling tragis, korban tragedi 65 digambarkan sebagai pihak yang bersalah seperti yang tercantum dalam cerpen Maka Sempurnalah Penderitaan Saya di Muka Bumi karya Zulidahlan. (p.129).

Anti Komunisme dalam Struktur Sosial Masyarakat

Pembentukan ideologi anti komunisme yang ditujukan untuk melanggengkan kepentingan ekonomi politik Orde Baru, nyatanya juga ditujukan untuk memberi legitimasi atas kekerasan yang menimpa orang-orang komunis. Melalui berbagai produk budaya dan narasi sejarah, kekerasan termasuk pembunuhan terhadap orang-orang komunis dilegitimasi sehingga dianggap sah dan sesuatu yang normal. Dalam buku ini, Herlambang menguraikan analisisnya mengenai hal ini dengan menggunakan teori kekerasan budaya Johan Galtung, kekuatan simbolik Pierre Bourdieu, serta memakai kerangka Marxis dan posmodernis dalam analisisnya.

Herlambang setuju dengan teori Galtung mengenai kekerasan budaya dimana kekerasan tidak harus selalu beroperasi secara fisik, tetapi juga dapat dalam bentuk lainnya seperti kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Kekerasan budaya terkait tragedi 65 beroperasi melalui produk-produk budaya seperti film, novel dan cerpen yang isinya menjustifikasi kekerasan yang terjadi pada mereka yang merupakan anggota PKI dan afiliasinya beserta simpatisannya pada tahun 1965-1966. Selain itu, menurut Gorsevski, bahasa yang terkandung dalam sebuah karya sastra dapat memiliki kemampuan untuk menyakiti, menghujat, dan mengutuki kelompok tertentu yang pada akhirnya juga dapat menimbulkan kekerasan fisik secara langsung.

Dampak dari kekerasan budaya ini masih dapat kita rasakan hingga saat ini, dimana pasca Orde Baru, proyek pembentukan ideologi anti-komunisme pun memang tidak lantas berhenti begitu saja. Goenawan Mohamad misalnya, terus menyebarkan ideologi liberalnya dengan membangun ‘kerajaan kebudayaan’nya dengan misalnya mendirikan Komunitas Utan Kayu (KUK) yang hingga saat ini menjadi salah satu kelompok kebudayaan yang berpengaruh di Indonesia. GM juga mendirikan ISAI dan bahkan MARA (Majelis Amanat Rakyat) yang kemudian berubah menjadi PAN (Partai Amanat Nasional).

Namun, bukan berarti tak ada yang menandingi. Seperti Lekra vs Manikebu, usaha GM ini pun dibarengi dengan usaha dari pihak yang menentang pelanggengan ideologi anti komunisme yang dilancarkan Orde Baru. Kelompok-kelompok tersebut, diantaranya berasal dari mereka yang tergabung dalam sebuah partai Kiri (PRD) seperti JAKER yang dipimpin oleh penyair Wiji Thukul.[8] Ada juga kelompok Boemiputera dan Komunitas Sastra Indonesia(KSI). Namun, kesemua kelompok ini nyatanya belum mampu menandingi hegemoni anti komunis yang selama ini dibentuk Orde Baru. Meskipun keberadaan kelompok-kelompok ini tentunya tetap penting dan sebaiknya diperbanyak demi menggagalkan ideologi anti komunis yang menyesatkan itu. Selain itu, perlawanan terhadap narasi sejarah versi Orde Baru mengenai tragedi ’65 juga ditampilkan dalam novel September karya Noorca M. Massardi (2006) dimana Herlambang membahas secara khusus mengenai novel ini dalam bab terakhir bukunya. Merupakan tugas generasi muda saat ini untuk mencari kebenaran sejarah dan menggagalkan pembodohan yang dilakukan Orde Baru. Sudah bukan saatnya lagi membenci komunisme tanpa alasan. Justru, harus kita ketahui bahwa orang-orang komunis dan PKI pada saat itu merupakan salah satu pihak yang paling depan melawan kolonialisme dan imperialisme.

Penutup

Buku yang ditulis oleh Wijaya Herlambang ini merupakan buku yang penting dalam membuka perdebatan yang selama ini terlihat tidak tersentuh, terutama oleh kalangan yang menggungat narasi sejarah tentang G30S versi Orde Baru. Jika selama ini gugatan terhadap peristiwa G30S menekankan pada aspek kekerasan fisik –seperti kekejaman tentara dan bengisnya paramiliter, maka dengan karya Herlambang ini kita ketahui betapa signifikannya aras kebudayaan dalam peristiwa G30S. Sebagaimana tesis buku ini, tidak mungkin ada kekerasan fisik yang sedemikian besarnya jika tidak ditopang dan dilegitimasi oleh kekerasan budaya. Lebih jauh, kekerasan budayalah yang membuat narasi tentang PKI dan sejenisnya tidak beranjak kemanapun semenjak tahun 1965.

Dari sini, dapat diketahui betapa pentingnya aras suprastruktur, dalam hal ini bidang kebudayaan, dalam sebuah transformasi sosial. Keberhasilan Orde Baru dalam melegitimasi sekaligus terus menerus mereproduksi kekuasaannya salah satunya adalah karena mereka menguasai suprastukstur. Dengan begitu, maka salah satu poin dalam perjuangan menuju sosialisme Indonesia adalah juga menguasai suprastruktur tersebut. Jika Orde Baru berhasil membuat komunisme menjadi isme yang begitu rendah dan dibenci, maka, salah satu tugas Kiri saat ini adalah justru menjadikan komunisme, atau sosialisme menjadi kebutuhan bersama sebagai jalan keluar satu-satunya atas kebuntuan sistem ekonomi-politik hari ini. Sangat berat, tetapi bukan tidak mungkin.

Daftar Referensi

Herlambang, Wijaya. 2013. Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film.Tangerang Selatan : CV Marjin Kiri.

Ir. Soekarno. 1964. Di Bawah Bendera Revolusi. Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.

Martin Suryajaya, Goenawan Mohamad dan Politik Kebudayaan Liberal Pasca 1965. Sumber : https://indoprogress.com/2013/12/goenawan-mohamad-dan-politik-kebudayaan-liberal-pasca-1965/

Roosa, John. 2008. Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Insitut Sejarah Sosial Indonesia.

Sulistyo, Hermawan. 2011. Palu Arit di Ladang Tebu : Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1965-1966). Jakarta : Penerbit Pensil-324.

Yuliantri, Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M. Dahlan.2008. Lekra Tak Membakar Buku : Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965. Jogjakarta : Merakesumba.

Penulis beredar di twitter dengan ID @ffildzahizz

[1] Ada berbagai versi mengenai jumlah korban dalam tragedi pembunuhan massal tahun 1965-1966. Namun jumlahnya diperkirakan sangat besar antara ratusan ribu hingga jutaan orang. Dalam buku ‘Palu Arit di Ladang Tebu’ karya Hermawan Sulistyo, dicantumkan tabel perkiraan jumlah korban dari berbagai sumber. (p.36-p.39). Misalnya dari Anderson (Indonesia 40 (1985), hlm.53; juga dalam Cribb), perkiraan jumlah korban sebanyak 500.000-1.000.000. Lalu dari Laksamana Sudomo, Pangkopkamtib (dalam Cribb), perkiraan jumlah korban sebanyak 450.000-500.000 jiwa. [2] Hasil studi yang dilakukan berbagai akademisi seperti John Roosa dalam buku ‘Dalih Pembunuhan Massal’ menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan dalam sejarah versi Orde Baru mengenai PKI sebagai dalang peristiwa G30S bukanlah kebenaran yang mutlak. [3] Wijaya Herlambang. Kekerasan Budaya pasca 1965 : Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film. Tangerang : Marjin Kiri. hlm. 60. [4] Kepentingan ekonomi politik penguasaan Sumber Daya Alam ini kemudian terbukti dengan disahkannya UU PMA (Undang-Undang Penanaman Modal Asing) pada tahun 1967 sebagai UU yang pertama kali disahkan rezim Orde Baru Soeharto, segera setelah merebut kekuasaan. [5] Kedekatan Soekarno dengan elemen-elemen Kiri ini terlihat dengan sangat jelas diantaranya melalui politik ‘Nasakom/Nasionalis Agama dan Komunis’ dimana Soekarno secara terang-terangan menganggap komunis sebagai pihak yang penting dalam perjalanan Revolusi Indonesia. Lihat tulisan Soekarno’Di Bawah Bendera Revolusi’, bagian pertama buku tersebut langsung berisi artikel dengan judul ‘Nasionalisme, Islamisme, dan Marxsime’. [6] Foto surat antara Ivan Kats dan GM ini dapat dilihat dalam tulisan Martin Suryajaya ‘Goenawan Mohamad dan Politik Kebudayaan Liberal Pasca 1965.’ Sumber : https://indoprogress.com/2013/12/goenawan-mohamad-dan-politik-kebudayaan-liberal-pasca-1965/ [7]Perseteruan antara Lekra dengan Manikebu ini telah dimulai sejak ‘Manifesto Kebudayaan Republik Indonesia’ diumumkan pada tahun 1963 dan menjadi perseteruan dua kutub kebudayaan yang paling keras sebagaimana yang tercantum dalam buku ‘Lekra Tak Membakar Buku’ karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan, (p.45; p.151). [8]Wiji Thukul masih hilang dan keberadaannya masih belum diketahui hingga kini.